Профессиональный комплекс в самоопределении личности

Автор: Волегов Владимир Сергеевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

Профессиональное самоопределение личности рассматривается в статье как элемент жизненного самоопределения, связанный с подготовкой индивида к интеграции в социально-профессиональную структуру общества. На основе характеристик профессии М. Вебера предпринята попытка оценить значимость собственно профессионального комплекса данного процесса, выявить специфику реализации профессионального выбора, соотнести и его с имеющимися теоретическими моделями.

Профессия, теория черт, самоопределение, мотивы профессионального выбора, рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/147202936

IDR: 147202936 | УДК: 316.344.24

Текст научной статьи Профессиональный комплекс в самоопределении личности

В связи с демографическими измененими и трансформационными процессами в современном российском обществе на первый план выдвигается рациональное использование человеческих ресурсов. Прежде всего речь идет о повышении эффективности интеграции молодого поколения в сферу труда и производства, т.е. ее о профессиональном самоопределении.

Профессиональное самоопределение является одним из элементов более широкого процесса жизненного самоопределения личности, т.е. включения индивида в сложную систему социокультурных отношений той общности, в которой он находится. Самоопределение личности — это процесс социализации: происходит индивидуальный выбор собственной позиции, определяются субъективные цели и средства их достижения [11, c. 300]. Применительно к социально-трудовой сфере общественной жизни этот процесс представляет собой выбор предпочтительного будущего социально-трудового статуса и путей его достижения. Ввиду того что процесс выбора профессии реализуется на достаточно длительном временном отрезке, затрагивающем разные этапы становления личности, в нем следует выделить несколько составных частей: формирование образа наиболее привлекательного вида деятельности, определение необходимых шагов для включения в указанную избранную профессию: опре- деление своего соответствия качествам, требуемым от специалистов, выбор необходимого уровня образования и учебного заведения [7].

Определяя профессиональное самоопределение как «процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей» [1, c. 63], необходимо прежде всего определить предметное поле данной разновидности самоопределения личности, т.е. выделить наиболее значимые характеристики профессионального поля.

Процесс постоянной дифференциации профессионального поля, все возрастающее значение специализированной деятельности для устойчивости социальной системы обусловили пристальное внимание к данной проблеме общественных наук. Социальные последствия данного процесса оцениваются по-разному: если для Г. Спенсера это было одним из проявлений прогресса, для Э. Дюркгейма [10, c. 139] — основой органической солидарности, объединяющей современное общество, то Н.К. Михайловскому его польза казалась сомнительной: дифференциация труда ведет к разрушению целостности личности [14, c. 53], однако значимость данного процесса для общественной жизни не вызывает сомнений.

К определению содержания термина «профессия» есть несколько подходов. Если в советской и постсоветской традиции под профессией понимается «род трудовой деятельности, занятий, определяемый производственно-технологическим разделением труда и его функциональным содержанием», предполагающий «необходимый минимум знаний, умений и навыков, по которым человеку обеспечивается возможность обучения» [16, c. 369], то в англоязычной литературе к определению подход более детализированный.

В различных специализированных видах трудовой деятельности выделяются два уровня: «Occupation» — род занятий и «Professions» [15, c. 131] — профессии, отражающие различный уровень общественного престижа той или иной деятельности, уровень образования [13, c. 37]. Подобная детализация позволяет локализовать время выделения первых — классических — профессий европейским Средневековьем (XII– XIII вв.). В качестве катализаторов профессионализации данных видов занятий называется появление университетов, развитие гильдий [7, c. 33], влияние Церкви. Другим важным признаком профессии, отличающей ее представителей от античных рабов, выполнявших специализированную деятельность и обучавшихся ей, является возможность свободной трудовой самореализации «специалистов» [17, p. 2259].

Важной вехой в развитии теоретических представлений о феномене профессии является творчество М. Вебера. Обращение к данной проблематике обнаруживается в большинстве его работ. Прежде всего привлекает внимание его определение профессии как «длительной деятельности, которая (обычно) служит источником дохода человека и тем самым является прочной экономической основой его существования». Кроме того, по мнению Вебера, корни профессионального труда и профессиональной этики находятся в культурном феномене: этическая оценка специализированного труда обнаруживается им в монашеской аскезе и «обретении уверенности в спасении посредством деятельности в рамках своей профессии» [5, c. 122]. Специальные лекции посвящены двум крупным областям трудовой деятельности: государственному управлению («Политика как призвание и профессия») и науке и академическому преподаванию («Наука как призвание и профессия») [5, c. 8].

Выделению профессий (офицер, юрист, чиновник — таков, по Веберу, перечень первых профессий) в целостное социальное образование европейское общество , считает Вебер, обязано потребностям рационализации политического устройства. Характеризуя первые профессии, автор формулирует перечень качеств, образующих идеальный тип профессионала, закладывая основу «теории черт»[13, c. 38]:

-

• высокая квалификация;

-

• многолетняя профессиональная подготовка;

-

• сословная честь;

-

• беспристрастное исполнение обязанностей [5, c. 657].

У Вебера же можно найти и важные для дальнейшего развития социологии профессий рассуждения о функциональной необходимости существования профессии профессионального политика и необходимости наличия ряда средств для выполнения им необходимых действий [5, c. 648].

Анализ исследований, сделанных в данном направлении, позволил группе исследователей сектора социологии профессий и профессиональных групп Института социологии Российской академии выделить три центральные характеристики профессии:

-

• профессиональные специальные знания и опыт;

-

• профессиональная этика;

-

• профессиональная автономия [13, c. 39].

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что основными характеристиками при определении содержания термина «профессия» является наличие специализированной человеческой деятельности, позволяющей решать две главные жизненные задачи: добывание средств к существованию и самореализация личности. Еще одной отличительной чертой профессии является необходимость обучения ее основам, владения определенной суммой знаний [3, c. 7].

Специализация трудовой деятельности, борьба за признание своих компетенций уникальными и несводимыми к деятельности других профессионалов приводит и к формированию специфических культурных образований [4, c. 85–112]: профессиональная идентичность, фольклор, традиции.

Исходя из всего этого, можно заключить, что профессиональный статус человека, требующий определенного образовательного уровня и во многом определяющий положение человека в обществе, имеет немалое значение при изучении социальной структуры и стратификации современного общества с высоким уровнем разделения труда.

Таким образом, описанную выше структуру профессионального самоопределения необходимо дополнить рядом существенных моментов, связанных не только с выбором специальности и учебного заведения, но и с формированием у самоопределяющейся личности целостного комплекса компетенций, сопряженных с той или иной специализированной деятельностью, включая и нормативные элементы (профессиональная этика и самоидентификация с профессией).

В данной работе при проведении анализа мы основывались на материалах двух социологических исследований: панельного исследования профессиональных планов старшеклассников в Пермском крае, проведенного НП ВПО «Прикамский социальный институт» в 2012–2013 гг. (методом раздаточного анкетирования было опрошено 606 учащихся старших классов из 19 общеобразовательных учреждений Пермского края, способ отбора респондентов — метод доступной выборки), и разведывательного исследования мотивов и факторов профессионального выбора студентов, получающих среднеспециальное и высшее образование на примере НОУ СПО «Прикамский современный социально-гуманитарный колледж» и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», проведенное нами в 2012 г. (в общей сложности опрошено 142 респондента, метод раздаточного анкетирования, способ отбора респондентов в колледже — гнездовая выборка, в ПГНИУ — квотная).

Ситуация с ориентацией на развитие профессиональных компетенций у опрошенных школьников выглядит достаточно оптимистично. В определении планов на ближайшее будущее старшеклассники демонстрируют достаточно высокую степень ориентации на продолжение образования: почти две трети (63,1 %) опрошенных заявляют о нацеленности на получение профессионального образования, еще 30 % указывают на желание совмещать учебу и работу. Однако если образ будущей образовательной траектории прорисовывается у выпускников достаточно четко (определен необходимый уровень профессио- нального заведения, специальность и учебное заведение), то определенность с будущим местом работы падает по мере приближения к моменту реализации выбора, более того, исчезает и уверенность в трудоустройстве [2, c. 63].

Опрос старшеклассников показывает, что к 11-му классу определяются дальнейшие планы: четыре из пяти выпускников заявляют, что выбрали свою будущую специальность, однако большая половина из них не уверены в своем выборе [2, c. 13]. Результаты данного исследования указывают и на то, что к моменту окончания общеобразовательной школы происходит трансформация факторов выбора будущей специальности: среди разнообразных факторов выбора профессии на первый план выступает интерес к содержанию работы, оттесняя стремление реализовать свои способности. Замыкает перечень факторов размер будущей заработной платы [2, c. 17– 18]. Характерно, что гарантия трудоустройства определяет выбор профессиональной траектории только у трети опрошенных, немногим меньше выпускников руководствуются общественным престижем профессии.

Попытка реконструкции выбора учащимися учреждений среднего профессионального и высшего образования специальности обучения включала несколько блоков вопросов. Небольшие объемы выборочной совокупности и невероятностный характер выборки накладывают существенные ограничения на распространение результатов исследования на всю совокупность студентов обследуемых учреждений.

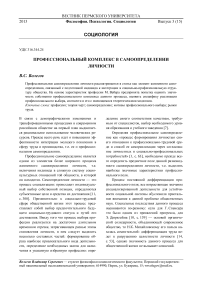

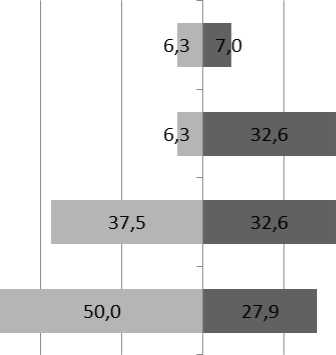

Приоритеты студентов колледжа и университета при выборе профессии (см. рис. 1) разнятся: двое из пяти студентов колледжа на первое место поместили универсальность полученных знаний и навыков (их востребованность на рынке труда в целом), для учащихся же университета более важным оказывается интерес к специальности и только потом — универсальность получаемого образования. Группа студентов, для которых определяющим фактором выбора профессии оказался общественный престиж профессии, оказалась третьей по численности (среди студентов колледжа они делят эту позицию с выбравшими специальность обучения исходя из величины будущего дохода).

Востребованность избранной профессии оказалась определяющим мотивом поступления только для незначительного числа опрошенных, причем среди студентов, получающих высшее же выбору специальности при неудачном поступ-образование, их доля оказалась практически в два лении на обучение по желаемой программе.

раза ниже, чем у учащихся колледжа, уступая да-

Не прошел по конкурсу на другую специальность

Другое

Позволяет получить знания и навыки, востребованные на рынке труда

Кажется интересной

Приносит большой доход

Престижна

Она востребована

Рис. 1. «Почему Вы выбрали данную специальность?», %

Не прошел по конкурсу на другую специальность

Другое

Позволяет получить знания и навыки, востребованные на рынке труда

Кажется интересной

Приносит большой доход

Престижна

Она востребована

■ Естественнонаучный ■ Социально-гуманитарный

Рис. 2. Распределение мотивов выбора профессии в зависимости от профиля обучения, %

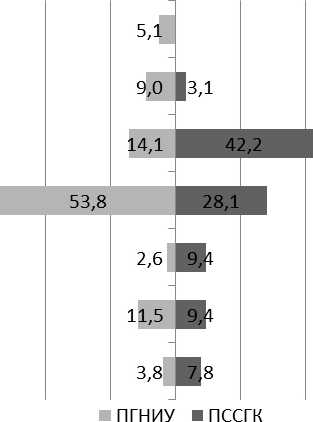

Детализация результатов распределения ответов на данный вопрос в университете (рис. 2) дает достаточно интересный срез данных. Лидирующим фактором при выборе специальности в обеих группах студентов университета оказался субъективный интерес к специальности, однако в ос- тальных позициях заметны существенные различия.

Характерно, что студенты социальногуманитарного профиля (в отличие от естественно-научного) практически не указывают на востребованность профессии как причину поступления. Для них более характерна ориентация не на узкопрофессиональные, а на универсальные знания, востребованные на рынке труда. Значительно реже среди них и ориентация на престиж профессии. Поступление на специальность как результат использования запасных вариантов в большей степени распространено среди учащихся социально-экономического направления.

Нет, профессия не востребована

Скорее не является

Скорее является

Да, является

ПГНИУ епгсск

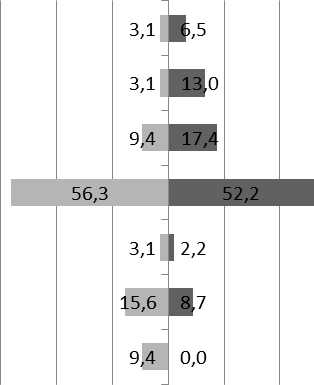

Рис. 3. «Является ли выбранная Вами профессия, по Вашему мнению, востребованной на рынке труда?», %

Нет, профессия не востребована

Скорее не является

Скорее является

Да, является

■ Естественнонаучный ■ Социально-гуманитарный

Рис. 4. Востребованность выбранной специальности у студентов ПГНИУ разного профиля обучения, % (τ с = 0,004, τ r = 0,024, приблизительная значимость 0,528)

Отсутствие ориентации на востребованность будущей специальности в момент выбора направления подготовки само по себе является важной особенностью профессионального выбора: определяя его через согласование личностных интересов и объективных потребностей воспроизводства социально-профессиональной структуры общества, на этапе выбора профиля обучения можно столкнуться с иным явлением: у большого числа студентов выбор обуславливается исключительно субъективной предрасположенностью к определенной сфере знания. Важно понять, является ли востребованность профессии на рынке труда (точнее, представление о ней) регулятором первоначального отбора круга интересующих абитуриента специальностей.

Студенты колледжа по результатам исследования в большей степени проявляют оптимизм в оценке востребованности выбранной ими профессии. Важно уточнить, что в выборку студентов ПССГК входят обучающиеся специальностям «Менеджмент» и «Право и организация социального обеспечения». Выпускники, получившие данные специальности, наиболее часто в последние годы обращаются в Агентство по занятости населения Пермского края [8, 9]. Утверждение востребованности выбранной профессии лидирует и среди учащихся университета, однако около 30 % студентов отказываются считать свою специальность востребованной на рынке труда.

Агрегирование признака путем построения индекса1 позволило еще более четко выявить различия в определении профессиональной траектории: этот показатель по колледжу оказывается почти в два раза выше, чем по университету (77,75 и 35,55 пунктов соответственно).

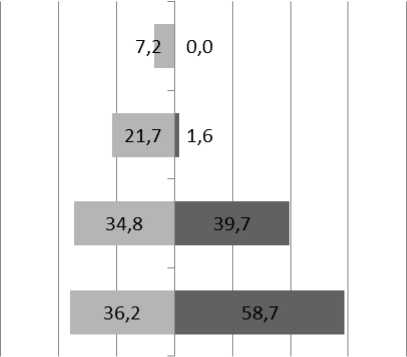

При опросе студентов ПГНИУ (признак «профиль обучения») выяснилось, что менее всего востребованной свою профессию на рынке труда склонны считать представители социальногуманитарного профиля. Если среди «естественников» свою профессию невостребованной считают 12,6 %, то среди «гуманитариев» таких 39,6 %.

Расчет индекса представлений о востребованности профессии показал значительное расхождение в представлениях востребованности (у студентов социально-гуманитарного профиля индекс ниже почти в три раза, чем у студентов с естественно-научного профиля — 20,9 против 59,4).

Иными словами, значительная часть студентов выбирает специальность не только без учета потребностей рынка труда, но в случае понимания, что внешней потребности в ней нет. Более того, почти четверть опрошенных студентов университета после окончания профессионального образования планирует трудовую деятельность, не связанную с полученной специальностью.

Итак, основываясь на результатах анализа, обратимся к имеющимся представлениям о профессиональном самоопределении. В модели, предложенной И.С. Коном [12, с. 148], принятие решения об определении профессиональной траектории включает два варианта выбора: выбор уровня квалификации и выбор специальности, однако имеющиеся данные указывают на существенную особенность данного процесса на современном этапе. Связь между двумя сторонами профессионального выбора размыта: выбор будущей специальности оказывается не связан не только с уровнем образования, но и с получаемой специальностью. Более того, под вопросом оказываются и выделенные выше характеристики профессии: самоидентификация с профессиональным сообществом и принятие профессиональной этики. Указанная проблема имеет не только сугубо теоретическое значение: в условиях растущей демографической нагрузки на трудоспособное население повышается значимость эффективности трудовой деятельности.

Список литературы Профессиональный комплекс в самоопределении личности

- Ананьина Е.В. Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2006. № 9. С. 62-67

- Антипьев А.Г., Волегов В.С., Захаров Н.Н. Профессиональные планы старшеклассников (по материалам социологического исследования в Пермском крае): монография/Прикам. социал. ин-т. Пермь, 2013. 124 с

- Антонов Д.Н., Антонова И.А. Источниковая база изучения профессий и труда в России//Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии анализа. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 19-27

- Антропология профессий или посторонним вход разрешен/под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Ваиант: ЦСПГИ, 2011. 356 с

- Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем./сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с

- Владимиров В.Н. Историческое профессиоведение -на пути к изучению истории профессий и профессиональной мобильности//Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии анализа. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. С. 7-18

- Волков В.А., Чириков Е.П. Профессия и профессионализм как предмет отечественных и зарубежных исследований//Науч. труды Сев.-Зап. академии гос. службы. 2011. Т. 2, № 1. С. 2-42

- Выпускники: состояние регистрируемого рынка труда выпускников в 2010 году: информ. бюл. Пермь, 2011. 70 с

- Выпускники: состояние регистрируемого рынка труда выпускников в 2011 году: информ. бюл. Пермь, 2012. 72 с

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда/пер. с фр. А.Б. Гофмана, примеч. В.В. Сапова. М.: Канон, 1996. 432 с

- Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2005. 448 с

- Кон И.С. Психология юношеского возраста (Проблемы формирования личности): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1979. 175 с

- Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика исследований//Социологические исследования. 2009. № 8. С. 36-46

- Михайловский Н.К. Что такое прогресс?/под ред. Р.В. Иванова-Разумника. Изд. 2-е. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 216 с

- Парсонс Т. Система современных обществ/пер. с англ. Л.А. Седова, А.Д. Ковалева; под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1997. 270 с

- Социологический словарь/отв. ред. Г.В. Осипов, Л.М. Москвичев. М.: Норма, 2008. 608 с

- Encyclopedia of Sociology/Edgar F. Borgatta, editor-in-chief, Rhonda Montgomery, managing editor. Vol. 3. 2nd ed. 3481 p