Профиль вуза - психосоциальный предиктор развития артериальной гипертензии

Автор: Демина Татьяна Михайловна, Кодочигова Анна Ивановна, Киричук Вячеслав Федорович, Мартынова Анна Геннадиевна, Оленко Елена Сергеевна, Паршина Екатерина Анатольевна, Пантелеева Екатерина Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая психология

Статья в выпуске: 3 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Сравнительный анализ особенностей личностного реагирования клинически здоровых лиц, обучающихся в вузах различного профиля, и больных артериальной гипертензией показал, что наиболее подвержены риску развития данного заболевания, как модели психосоматической патологии, студенты медицинского вуза.

Артериальная гипертензия, первичная профилактика, профиль вуза, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14916789

IDR: 14916789

Текст научной статьи Профиль вуза - психосоциальный предиктор развития артериальной гипертензии

В основе первичной профила^ти^и артериальной ^ипертензии (АГ) – самой распространенной сердеч-но-сос^дистой патоло^ии в э^ономичес^и развитых странах – лежит выявление модифицир^емых фа^-торов рис^а, ^меньшение или полное ^странение их не^ативно^о влияния на ^линичес^и здоровых лиц молодо^о возраста [1, 11, 12, 13]. Та^ими фа^торами рис^а, наряд^ с др^^ими, являются ^ровень образования, место работы [2, 4, 9], психоэмоциональные стрессы [5, 7, 16, 19], наличие повышенно^о ^ровня невротизации, тревожности, полярных интрапсихичес-^их тенденций [8, 14, 17].

Несмотря на значительное ^оличество п^бли^а-ций в отечественной и зар^бежной литерат^ре, посвященной роли эмоционально-не^ативных фа^торов и нар^шения психофизиоло^ичес^ой адаптации в развитии психосоматичес^ой патоло^ии [5, 8, 14, 15, 17, 19, 20], мно^ое остается спорным, а влияние профиля в^за ^а^ психосоциально^о фа^тора возни^нове-ния АГ ^ ^линичес^и здоровых лиц молодо^о возраста ранее не из^чалось.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ психофизиоло^ичес^их особенностей ^лини-чес^и здоровых ст^дентов в^зов различно^о профиля для выявления ^ них степени рис^а развития АГ ^а^ психосоматичес^о^о заболевания.

Материалы и методы. Обследованы 184 чело-ве^а м^жс^о^о и женс^о^о пола (средний возраст – 23,10±2,40 ^ода). Клиничес^и здоровыми были признаны 133 челове^а, ^оторые сформировали основ- ную группу. Группу сравнения составил 51 больной эссенциальной АГ (I степени), которая является классической моделью психосоматического заболевания. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и социальному статусу. Обследуемые клинически здоровые лица и больные АГ являлись ст^дентами ^ражданс^их вузов: медицинского и технического университетов.

Наряду с традиционным клинико-физиологическим обследованием проводилось изучение психофи-зиоло^ичес^их хара^теристи^ ^линичес^и здоровых лиц и больных АГ. С этой целью использовали: Сокращенный многопрофильный опросник для исследования личности (СМОЛ) [3,10], тест С.Субботина [18] и проективный метод - психогеометрический (ПГ) тест [6]. Такое сочетание психофизиологических тестов дало возможность оценить особенности личностного реагирования исследуемых лиц, выявить степень их устойчивости к стрессовым агентам, уровень тревожности и невротизации, наличие или отсутствие внутриличностных конфликтов, эффективность механизмов их психофизиологической адаптации.

Обследование наблюдаемых нами ^линичес^и здоровых лиц основной группы проводилось в динамике, с интервалом в три года (на 2-м и 5-м году их обучения в вузе). Все процедуры клинико-физиоло-^ичес^о^о и психофизиоло^ичес^о^о обследования были стандартизированы.

Анализ пол^ченных данных проводили с помощью пакета прикладных программ «STATGRAPH Plus 5. V. 2».

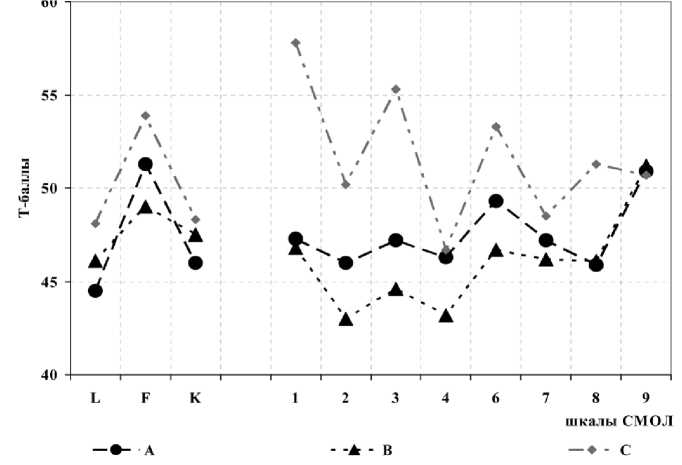

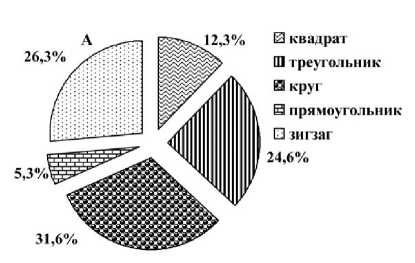

Результаты и их обсуждение. При обследовании ^линичес^и здоровых ст^дентов медицинс^о^о университета выявлено, что основными чертами их личностного реагирования являются добродушие, коммуникабельность, широкий круг общения при глубоком эмоциональном вовлечении в межличностные контакты. Кроме того, для них характерны деликатность, обеспокоенность интересами окружающих их людей (на первое место ставят человеческий фактор), настойчивость в достижении целей, которые умеют четко для себя формулировать, стремление к соперничеству и лидерству, хорошая способность к убеждению и великолепная интуиция (что подтверждается комбинацией относительного понижения Т-баллов по шкале шизоидности СМОЛ и преимущественного выбора круга при ПГ-тестировании, р < 0,05) (рис. 1 и 2).

Они не боятся брать на себя ответственность, не стремятся избавиться от нее даже при неблагоприятном исходе событий. При этом студенты медицинского вуза порой бывают излишне обидчивы и подозрительны, предъявляют повышенные требования к себе и окружающим, чрезмерно озабочены признанием авторитетных лиц, конвенциальны и законопослушны (на основании сочетания относительного понижения значений Т-баллов по шкалам лжи и коррекции, средних значений по шкале достоверности с относительным повышением по шкалам паранойяль-ности и гипомании СМОЛ, р < 0,05) (рис. 1).

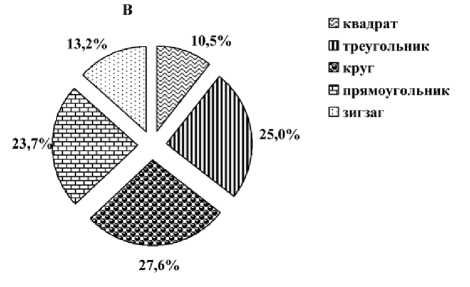

Ст^денты техничес^о^о ^ниверситета во мно^ом сходны по особенностям личностно^о реа^ирования сучащимися медицинского вуза. Однако они несколь-^о более ^верены в себе и бла^оприятном исходе событий, менее креативны, целеустремленны, изобретательны, общительны, мнительны и подозрительны, творчески активны, чем студенты медицинского университета (об этом свидетельствует комбинация относительно^о повышения по^азателей по ш^але гипомании с тенденцией к пикообразованию по шкале истерии и низкими показателями по шкалам депрессии и психопатии СМОЛ, преимущественного выбора круга и треугольника в ПГ-тесте, р < 0,05).

То, что учащиеся медицинского вуза более общительны, заинтересованы в достаточной глубине межличностных контактов и ставят на первое место человеческий фактор, связано, скорее всего, с характером их будущей профессиональной деятельности. В сложных ситуациях им потребуется интуиция, способность брать на себя ответственность, четко формулировать задачи и упорно идти к поставленным целям для спасения жизни своих пациентов. Способность к убеждению и креативность понадобятся учащимся медицин-с^о^о в^за для обеспечения высо^ой ^омплаентности их будущих пациентов, которые будут обладать самыми различными психофизиологическими характеристиками, а следовательно, требовать индивидуального и нестандартного подхода к решению своих проблем. Необходимость оказываться в ситуациях, исход которых зачастую будет находиться в их руках, предъявляет повышенные требования к функциям регулирующих и ^онтролир^ющих физиоло^ичес^их систем студентов медицинского университета. Иногда для достижения ^спеха в о^азании помощи пациентам от них требуется в чем-то отступить от общепринятых норм, что может привести к стрессовой ситуации и породить внутриличностный конфликт. В связи с этим студенты медицинского вуза становятся более обидчивыми, подозрительными и тревожными, особенно тогда, когда стрессовая ситуация приобретает длительный характер.

Студенты технического вуза часто не обременены столь высокой ответственностью, их круг общения уже, а выполнение профессиональных обязанностей не все^да треб^ет чрезмерно^о напряжения сил, конфликта с авторитетными лицами и общепринятыми нормами поведения. Поэтому они могут себе позволить быть более конвенциальными, спокойными, уверенными в себе, менее целеустремленными и ^реативными в своей б^д^щей профессиональной деятельности, сохраняя гармоничность своих интрап-сихических черт.

Студенты медицинского университета более тревожны, невротизированы, менееустойчивы в стрессовых ситуациях, в то же время они отличаются более выраженной творческой активностью, стремлением к переменам, креативностью, общительностью, зависимостью от мнения окружающих, потребностью во внимании, одобрении, чем студенты технического университета. Кроме того, студенты медицинского вуза отличаются большей ригидностью мышления, настойчивостью, подозрительностью, мнительностью, обидчивостью (что демонстрируют более высокие показатели на их профиле по шкалам депрессии, истерии, психопатии, паранойяльности СМОЛ и более частый выбор круга и зигзага в ПГ-тесте, р < 0,05) (рис.1,2).

Для дальнейшего анализа особенностей личностного реагирования клинически здоровых лиц, обучающихся в вузах различного профиля, проведено сравнение личностных хара^теристи^ не толь^о межд^ обеими группами здоровых лиц, но и с больными АГ.

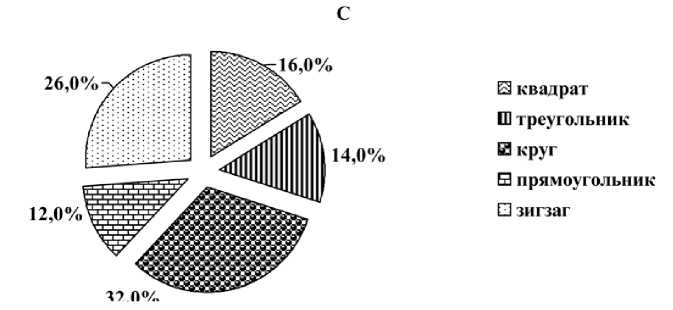

Обслед^емые нами больные АГ хара^териз^ются общительностью, стремлением к успеху, озабоченностью социальным статусом, конвенциальностью, законопослушностью, подчиняемостью авторитетным лицам, пассивностью. Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим, способны к вытеснению негативной информации, что наиболее ярко проявляется в ситуации стресса (об этом свидетельствуют пикообразное повышение показателей по шкалам истерии, паранойяльности и относительное понижение по шкале психопатии СМОЛ, выбор круга и зигзага при ПГ-тестировании, р < 0,05).

Выявленные психофизиологические особенности личности больных АГ имеют сходство с характеристиками студентов медицинского вуза. Это позволило предположить, что у студентов указанного высшего учебного заведения при неблагоприятных условиях может развиться психосоматическая патология, в том числе и АГ. Студенты технического университета в связи с отсутствием в структуре ихлич-ности противоречивых интрапсихических черт подвержены риску развития психосоматической патологии значительно в меньшей степени.

В результате динамического наблюдения за кли-ничес^и здоровыми лицами основной ^р^ппы были установлены повышение уровня невротизации и тревожности и снижение показателей стрессоустойчи-вости (р < 0,05) у студентов медицинского университета, среди которых через 3 года в 7% случаев была диагностирована АГ (по критериям ВНОК) [15].

Среди наблюдаемых студентов технического университета при повторном психофизиоло^ичес^ом тестировании не было выявлено статистически значимых отличий показателей (в динамике), а также ни одного случая формирования АГ (как психосоматического заболевания).

Заключение. Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую нами гипотезу о более высокой степени риска развития психосоматической патологии (в том числе - АГ) у студентов ме-дицинс^о^о ^ниверситета по сравнению с ^чащимися технического вуза и о необходимости персонифицированной первичной профилактики возникновения АГ у клинически здоровых лиц молодого возраста в зависимости от профиля высше^о ^чебно^о заведения.

Рис.1. Усредненные профили шкал СМОЛ студентов медицинского, технического университетов и больных артериальной гипертензией (в Т-баллах)

Примечание. Обозначение шкал СМОЛ: L - лжи, F - достоверности, K - коррекции, 1 - ипохондрии, 2 - депрессии, 3 - истерии, 4 - психопатии, 6 - паранойяльности, 7 - психастении, 8 - шизоидности, 9 - гипомании А - студенты медицинского университета, В - студенты технического университета, С - больные артериальной ^ипертензией

Рис. 2. Рез^льтаты ПГ-тестирования ст^дентов медицинс^о^о, техничес^о^о ^ниверситетов и больных артериальной ^ипертензией (в %)

Примечание. А – ст^денты медицинс^о^о ^ниверситета, В – ст^денты техничес^о^о ^ниверситета, С – больные артериальной ^ипертензией

Список литературы Профиль вуза - психосоциальный предиктор развития артериальной гипертензии

- Артериальная гипертензия и наиболее распространенные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний/Е.Ю. Майчук, О.А. Василевицкая, И.В. Печенкина и др.//Российский кардиологический журнал. -2002. -№ 5. -С. 91-96.

- Беляев, О.В. Комплексный анализ факторов риска артериальной гипертонии у лиц, занятых управленческим трудом/О.В. Беляев, З.М. Кузнецова//Кардиология. -2006. -Т.4. -С. 20-23.

- Березин, Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности/Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников, Р.В. Рожанец. -М.: Медицина. 1976. -234 с.

- Винокур, В.А. Взаимосвязь социально-психологических факторов и гиперфибриногенемии в развитии сердечно-сосудистых заболеваний/В.А. Винокур//Кардиология. -2001. -№8. -С. 62-68.

- Влияние психоэмоциональных факторов на течение гипертонической болезни/А.В. Трибунцева, В.Т. Бурлачук, О.Д. Алехина и др.//Российский семейный врач. -2006. -Т.10. -№1. -С. 46-48.

- Гарбер, Е.И. Психогеометрическое тестирование/Е.И. Гарбер, В.В. Козача. -Саратов: Научная книга, 1999. -72 с.

- Депрессивные расстройства в общемедицинской практике по данным исследования КОМПАС: взгляд кардиолога/Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова, С.А. Шальнова, А.Д. Деев//Кардиология. -2005. -№8. -С. 37-43.

- Диагностика интрапсихических конфликтов у больных артериальной гипертензией молодого возраста/А.И. Кодочигова, В.Ф. Киричук, М.Г. Кучеров, И.К. Герасимова//Артериальная гипертензия. -2005. -Т. 11. -№1. -С.49-51.

- Динамика распространённости сердечно-сосудистых заболеваний и результаты многофакторной профилактики при многолетних наблюдениях в организованных коллективах/М.С. Тожиев, Д.Б. Шестов, И.Н. Быков и др.//Терапевтический архив. -2000. -№ 1. -С. 11-15.

- Зайцев, В.П. Вариант психологического теста Mini-Mult/В.П.Зайцев//Психологический журнал. -1981. -№3. -С. 118-123.

- Кодочигова, А.И. Первичная профилактика артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца: психофизиологические аспекты проблемы/А.И. Кодочигова, В.Ф. Киричук//Учебно-методические рекомендации. -Саратов. -2005. -36 с.

- Котышева, Е.Н. Комплексная оценка факторов, влияющих на биологический возраст студентов/Е.Н. Котышева//Здоровье и образование в ХХ веке: Мат. 2-й Междунар. науч.-практич. конф. -М., 2001.-С. 106.

- Оганов, Р.Г. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: возможности практического здравоохранения/Р.Г.Оганов//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2002. -№ 1. -С. 5-9.

- Погосова, Г.В. Психоэмоциональные расстройства у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями: вопросы лечения/Г.В. Погосова//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2006. -Т.5. -№2. -С. 94-99.

- Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии: Российские рекомендации (второй пересмотр)/ВНОК; Разработаны Комитетом экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (Секция артериальной гипертонии ВНОК). -М., 2004. -19 с.

- Психологические и гемодинамические особенности больных артериальной гипертонией при эмоциональном стрессе/Е.И. Соколов, О.Д. Остроумова, Е.И. Первичко и др.//Артериальная гипертензия. -2005. -Т.11. -№1. -С. 29-33.

- Состояние механизмов психологической адаптации у клинически здоровых лиц молодого возраста/Т.М. Демина, А.И. Кодочигова, В.Ф. Киричук, М.Г. Кучеров//Российский семейный врач. -2006. -Т.10. -№4. -С. 28-30.

- Субботин, С.В. Устойчивость к психическому стрессу как характеристика метаиндивидуальности учителя: Дис… канд. психол. наук/С.В.Субботин. -Пермь, 1993. -152 с.

- Depressive symptoms and health-related guality of life: the Heart and Soul Study/B. Ruo, J.S. Rumsfeld, M.A. Hlatky et al//JAMA. -2003. -Vol.290. -№2. -P. 215-221.

- Roose, S.P. Depression, anxiety, and the cardiovascular system: the psychiatrist's perspective/S.P Roose//J. Clin. Psychiatry. -2001. -Vol.62. -№8. -P. 19-22.