Профилактика социально-негативных явлений, связанных с преступностью

Автор: Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д.

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 1 (58), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются понятие, признаки, причины социально негативных (фоновых) явлений, взаимосвязанных с преступностью, предложена их классификация. Анализируются тенденции и последствия таких явлений. Особое внимание обращено на детерминирующие факторы пьянства, наркотизма, самоубийств, проституции, отражена взаимообусловленность таких явлений с преступностью. Предложены меры по их устранению и минимизации.

Социально-негативные явления, пьянство, наркотизм, самоубийство, проституция, сексторция, шоплифтинг, кибербуллинг, преступления, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/140310033

IDR: 140310033 | УДК: 343.97

Текст научной статьи Профилактика социально-негативных явлений, связанных с преступностью

Изучение социально-негативных (фоновых) явлений, взаимосвязанных с преступностью, представляет значительный интерес для отечественной и мировой криминологии. Хотя такие явления и не относятся к преступным, но в силу своей антиобщественной и противоправной направленности создают благоприятную поч- ву для формирования криминальной среды и выступают ее подпиткой. В литературе можно встретить следующие термины – антисоциальные, антиобщественные проявления, обусловливающие преступное поведение, представляющие угрозу общественным отношениям. Они нередко выступают условиями, способствующими совершению пре- ступлений и административных правонарушений [7, с. 141-149].

В.Д. Малков отмечал, что причиной конкретного преступления может являться результат взаимодействия внешних обстоятельств (условий), формирующих криминогенную ситуацию, и мотивации личности правонарушителя, основанной на антиобщественных установках [8, с. 102-103]. Механизм противоправного поведения выражен во взаимодействии социальных и биологических особенностей человека с конкретной жизненной ситуацией.

Преступлениям зачастую предшествуют различные формы девиантного поведения (от лат. deviatio – отклонение), отражающиеся в поступках, действиях отдельного индивида (группы лиц), не соответствующие установленным или же сложившимся в данном обществе (группе) нормам и правилам поведения [2, с. 23, 30].

Отклоняющееся поведение можно разделить на следующие виды:

-

1) асоциальное (аморальное) – выражается в игнорировании нравственных (общечеловеческих) норм (сексуальные девиации, промискуитет, побеги из дома (школы), проявления агрессии, сквернословие, лживость, отказ от учебы, трудовой деятельности и проч.);

-

2) аутодеструктивное (саморазрушительное) – проявляется в поведении, угрожающем жизни и здоровью личности (химические и психические зависимости, вовлеченность в деструктивно-религиозные культы, членовредительство, попытки суицида, игры, основанные на риске, гэмблинг и проч.);

-

3) делинквентное – выражается в нарушении правовых запретов, установленных административным или уголовным законода-тельством1.

По нашему мнению, социально негативные (фоновые) явления, обуславливающие преступное поведение, – это массовые, устойчивые формы (виды) общественно вредной деятельности, не соответствующие установленным нормам, обычаям, традициям, сложившимся в том или ином обществе (государстве). К таким явлениям относятся алкоголизм, пьянство, наркомания, токсикомания, суицид, проституция, пристрастие к азартным играм, сексуальные перверсии, сектанство, бродяжничество, попрошайничество, беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних и др. [подр.: 13, с. 166].

Причины таких явлений носят социальный характер и коренятся в существующих противоречиях политического, идеологического, экономического, культурного характера, в проблемах развития нашего общества. Социальная природа негативных (фоновых) явлений обусловлена закономерностями их возникновения и трансформации на определенных этапах человеческого развития [6, с. 559-561]. Появившись в недрах общества, с течением времени одни явления ввиду своей устойчивости и адаптивности сохраняются, другие – трансформируются, третьи – исчезают или становятся малозаметными. Отдельные социально-негативные проявления ввиду глобальных изменений общественных отношений, утраты противоправности, декриминализации переходят в разряд аморальных и безнравственных поступков.

К новеллам российского законодательства в сфере борьбы с социально-негативными явлениями, взаимосвязанными с преступностью, следует отнести изменения, внесенные в ст. 6.13 КоАП РФ, устанавливающие ответственность за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах2. Кроме того, законом предусмотрена ответственность за пропаганду наркотических средств в сети Интернет (ст. 230.3 УК РФ)3.

В законодательство Российской Федерации внесено определение антинаркоти-ческой пропаганды, под которой следует понимать распространение информации, касающейся уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, психических заболеваний, расстройств поведения, вызываемых потреблением наркотиков, результатов деятельности компетентных органов по предупреждению и противодействию незаконному обороту наркотиков1. По нашему мнению, такая инициатива заслуживает поддержки и одобрения.

Детерминантами распространения социально-негативных девиаций нередко выступают кризисные явления в духовно-нравственной сфере. На фоне социальных трансформаций к ним следует отнести либер-таризм (абсолютизация свободы личности), гедонизм (культ удовольствий, наслаждений, развлечений), консьюмеризм (превращение потребительства в высшее благо). В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что на современном этапе развития общества разрушительному воздействию подвергаются прежде всего моральные и культурные нормы, религиозные устои, семейные ценности. Наносится непоправимый ущерб духовному, психическому, физическому здоровью человека. Распространяются социальные установки, противоречащие традиционным убеждениям и ценностям. Так, в некоторых телевизионных программах, печатных изданиях, произведениях киноиндустрии в отдельных случаях насаждаются культ насилия и агрессии, популяризуются алкоголь и психоактивные вещества, формируется толерантное отношение к половой распущенности2.

Опасными явлениями нашей действительности становятся различные антисоциальные идеологии, субкультуры, направленные на жизнь в одиночестве, чайлдфри (сознательное нежелание иметь детей), чайлдхейт (радикальная неприязнь к детям) и т.д. На фоне отчуждения личности, социальной аномии, подмены моральных ценностей наблюдается рост числа лиц, выбирающих образ жизни одиночки. Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, за последние 20 лет увеличилась вдвое и составляет около 27,6 млн. При этом 9% граждан России собираются оставаться бездетными. Молодое поколение осознанно откладывает рождение детей, что можно связать с навязанной извне «идеологией потребительства», «желанием пожить для себя», инфантильными убеждениями3.

При существующей демографической обстановке в Российской Федерации4 продолжают распространяться деструктивные идеи, связанные с пропагандой отказа от рождения детей, что вызывает серьезную тревогу и озабоченность в обществе. Ответной реакцией законодателя стало введение административной ответственности за подобные правонарушения в сети Интернет, например ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»)5.

К негативным условиям формирования личности в детском и подростковом возрасте относятся семейное неблагополучие, проявления домашнего насилия, жестокости, цинизма, упущения в работе общественных организаций, трудности в социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившийся из мест лишения свободы.

При существенных различиях между социальными отклонениями и преступностью их антиобщественная природа обуславливает взаимное проникновение друг в друга, взаимосвязь, соединение различных видов девиа- ций и общественно опасных деяний в единый социально-негативный процесс, обуславливающий воспроизводство преступлений и административных правонарушений [15, с. 111].

К социально-негативным явлениям, обуславливающим преступность, относятся пьянство и алкоголизм. Каждое пятое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголизм – это заболевание, проявляющееся в виде физической и психической зависимости от алкоголя, приводящее к социальной деградации личности, различным заболеваниям внутренних органов человека и его нервной системы [2, с. 145]. Пьянство выражается в систематическом употреблении алкогольных напитков, нередко сопряженном с нарушением правил общественного порядка [8, с. 521]. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения более 400 млн человек на Земле имеют заболевания, связанные с употреблением алкоголя, из них 209 млн страдают от алкогольной зависимости. Чрезмерное употребление алкоголя ежегодно становится причиной смерти более 2,6 млн человек, среди которых 76,9% – мужчины1.

В настоящее время в Российской Федерации проводится государственная политика, направленная на сокращение потребления алкоголя2. Так, значительное количество российских граждан эпизодически употребляют алкоголь, при этом 5 млн (3,5%) страдают от алкогольной зависимости. В период с 2008 по 2021 годы в России наблюдалась положительная динамика снижения потребления алкоголя, что способствовало снижению показателя смертности среди мужчин на 39%, среди женщин – на 36%. В указанный период в два раза сократилось число выявленных граждан с алкогольной зависимостью (-47%). К сожалению, с 2022 года регистрируется возрастание количества лиц с алкогольной зависимостью (+1,7%)3. Наиболее негативные тенденции наблюдаются в сельской местности (+7%)4.

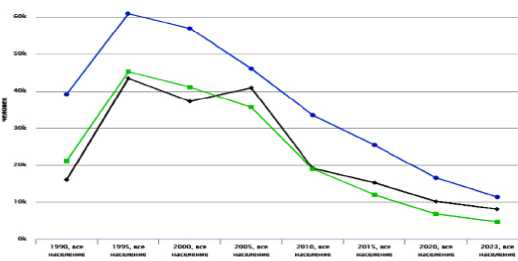

Российский криминолог доктор юридических наук, профессор А.Б. Сахаров (19191996) утверждал, что алкоголизм и насильственная преступность – это явления одного порядка, имеющие общие социальные корни [12, с. 212]. Между убийствами, самоубийствами, а также случайными отравлениями алкоголем имеется корреляционная взаимосвязь, которая представлена на диаграмме5.

(1) самоубийство

■ (2) убийство

__А^^_ (3) отравление алкоголем

Диаграмма. Число умерших с 1990 по 2023 годы в Российской Федерации по причинам убийства, самоубийства и случайных отравлений алкоголем

В кризисные годы данные явления приобретают максимальную выраженность, с процессами стабилизации связано их снижение (уменьшение). Заслуживают отдельного внимания криминологические аспекты влияния алкоголизма на преступность. Так, пьянство и алкоголизм выступают причинами преступлений в семейно-бытовой сфере, воспроизводят асоциальное (антиобщественное) поведение [15, с. 111].

Алкоголизм детерминирует умышленные, неосторожные и рецидивные преступления. Состояние алкогольного опьянения нередко способствует социальной деградации личности, когнитивным нарушениям, утрате самоконтроля, стимулирует жестокость, цинизм и агрессию. Пьянство и алкоголизм являются виктимогенными факторами совершения преступлений и административных правонарушений [9, с. 105-106]. В ряде регионов России, характеризующихся спадом экономической активности, снижением уровня жизни населения, удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, приобретает угрожающий характер (Ненецкий автономный округ – 46,8%, Республика Тыва – 43,1%, Чукотский АО – 42,7%, Республика Саха (Якутия) – 39,4%)1.

Не менее опасным социально-негативным явлением является наркомания, которая выражается в употреблении наркотических средств, характеризуется устойчивой зависимостью к таким веществам и абстинентным синдромом. Наркотизм – это социальное явление, которое выражается в приобщении к употреблению наркотиков отдельных граждан и групп, а также в совершении незаконных действий, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, сбытом, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Токсикомания – это близкое к наркомании негативное явление, характеризующееся использованием сильнодействующих веществ (клей, лак, растворители, горюче смазочные материалы и т.д.) в целях одурманивания и получения удовольствия [8, с. 525-526]. Считается, что понятие «токсикомания» включает в себя понятие «наркомания»2.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по обороту наркотиков и наркопреступности, в мире ежегодно повышается количество наркопотребителей. В 2021 г. их число составляло 296 млн человек (+23% за 10 лет)3. В 2023 г. в России насчитывалось до 6 млн наркозависимых, из них молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет составляли около 60%. Более 18 млн российских граждан имеют опыт наркопотребле-ния4.

Наркотизм взаимосвязан с транснациональной организованной преступностью, при этом наркобизнес является одним из высокодоходных видов криминальной деятельности. Все больше получают распространенность интернет-ресурсы (сайты, интернет-магазины, форумы, закрытые сообщества), где осуществляется пропаганда и реализация наркотиков. Так, в 2023 г. в Российской Федерации на 7,5% возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В структуре преступности каждое восьмое преступление (12%) совершены с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств – 81,5 тыс. (+31,0 %). Значительная часть таких деяний относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений (78,5%), их рост составил

11%. На 31% возросло количество наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшие показатели таких преступлений зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (+76,8%), Калининградской (+54,3%) и Мурманской (+47,6 %) областях1.

Употребление «тяжелых наркотиков» (героина, метамфетамина, барбитуратов, солей, мефедрона) повышает вероятность совершения преступлений с применением насилия и способствует повышению агрессии. Данные криминологических исследований свидетельствуют о наличии корреляционной взаимосвязи между употреблением наркотиков и ростом преступлений корыстной направленности, которая, в свою очередь, способствует увеличению масштабов наркопотре-бления2. Наркоманы обладают повышенной виктимностью и часто становятся жертвами преступлений. Факт наркотического отравления может быть зафиксирован как несчастный случай, обстоятельство, способствующее самоубийству или убийству, в связи с чем требуется всестороннее, полное и объективное разбирательство по каждому делу [11, с. 23].

Самоубийство выражается в сознательном лишении себя жизни3. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами суицидов ежегодно становятся свыше 800 тыс. человек (1,4% от общего количества смертельных случаев), от 10 до 20 млн получают различные увечья, пытаясь лишить себя жизни. Каждые 40 секунд на планете в результате суицида погибает один человек4. Суицид – причина каждой сотой смерти на Земле5, от них погибает больше людей, чем в результате насильственных проявлений и военных конфликтов [5, с. 5]. В Российской Федерации уровень самоубийств с начала XXI столетия неуклонно снижается (-80,1%)6. Однако опасение вызывают показатели детских самоубийств (в 2017 г. – 692, в 2018 г. – 788, в 2019 г. – 737, в 2020 г. – 548, в 2021 г. – 753, в 2022 г. – 679)7.

О взаимосвязи преступности и суицида упоминал Чезаре Ламброзо (1835-1909) [10, с. 190]. Известный российский криминолог Я.И. Гилинский к причинам самоубийств и преступности относит социальные противоречия и конфликты. По его мнению, если насильственная преступность – это внешняя агрессия, то суицид – агрессия, направленная человеком против себя [2, с. 390-431].

Е.Г. Ермолаева доказывает, что агрессия является психической составляющей насильственных проявлений, направленных как в отношении себя (суицид), так и иных лиц (убийство, причинение вреда здоровью). Она отмечает склонность суицидентов к алкоголизму, наркомании, антиобщественным проявлениям, совершению административных правонарушений, преступлений. Примером взаимосвязи этих явлений может являться террорист-смертник, сочетающий в себе характеристики насильственного преступника, наркомана и суицидента [4, с. 4]. Суицидальный акт террориста-смертника следует рассматривать как готовность пожертвовать своей и чужой жизнями ради осуществления ложных идей, намерений, целей [1, с. 255].

Взаимосвязь насильственных преступлений и самоубийства выражается в таких общественно опасных деяниях, как доведение потерпевшего до самоубийства, склонение к суициду или содействие такому поступку. Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий обусловило появление новых угроз для населения, связанных с рекламированием и распространением суицидальной идеологии (субкультуры) в сети Интернет. Отдельного внимания заслуживает феномен самоубийства лицом, совершившим до этого преступление. В литературе встречаются следующие определения: посткриминальный суицид, убийства, сопряженные с посткриминальным суицидом, пост-гомицидные самоубийства (ПГСУ) и т.д.

Постгомицидные самоубийства могут быть взаимосвязаны с колумбайном или скулшу-тингом (с англ. «schoolshooting» – «стрельба в школах»), то есть массовыми убийствами в учебных заведениях. Кроме многочисленных жертв, материального ущерба, дезорганизации деятельности учреждений образования и просвещения такие преступления, нередко завершаются самоубийством виновного лица [3, с. 3-15]. Зарубежные исследователи считают, что саморазрушительное поведение (Direct and indirect self-destructive behavior (ISDB)) может включать в себя голодание, рискованное или агрессивное поведение, несоблюдение техники безопасности, злоупотребление алкоголем, наркотиками, психоактивными веществами и прочие виды девиаций [16, с. 69].

Еще одной формой социально-негативных (фоновых) явлений, взаимосвязанных с преступностью, является проституция, которая нередко сращивается с преступностью, в том числе организованной [15, с. 70]. Проституция выражается в оказании интимных услуг на возмездной основе (за материаль- ное вознаграждение). Проституцию можно разделить на мужскую, женскую и детскую. Взаимосвязь проституции и преступности выражается в принуждении таких лиц к занятию противоправной деятельностью, вовлечении несовершеннолетних в развратные действия, организации притонов, незаконном лишении свободы, хищении вещей и документов. Лица, занимающиеся проституцией, обладают высокой степенью виктимности, поскольку часто становятся жертвами корыстных, насильственных и иных преступлений. В отдельных случаях лица, оказывающие сексуальные услуги, совершают кражи, мошенничества, грабежи, вымогательства, а также иные преступления в отношении клиентов (заражение ВИЧ-инфекцией, СПИДом, заболеваниями, передающими половым путем). Криминальный бизнес в сфере проституции тесно взаимосвязан с похищениями, торговлей людьми, рабством, незаконным изъятием органов, тканей человека для трансплантации, незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими преступлениями, совершаемыми транснациональными преступными группами и сообществами [9, с. 109-110].

Многочисленные интернет-ресурсы (сайты, чаты), в том числе закрытые сообщества в мобильных мессенджерах (WhatsApp, Вайбер, Telegram), социальных сетях, предлагают воспользоваться услугами «жриц любви». Интернет-ресурсы содержат анкеты женщин и девушек с низкой социальной ответственностью (их фото- и видеоизображения, телосложение, цвет волос, национальность, возраст, вид оказываемых услуг, стоимость, географическое местоположение (город, село, район)). Анкеты группируются в зависимости от иерархии и принадлежности к различным категориям лиц, оказывающих интимные услуги (индивидуалки, элитные, эскортницы, содержанки и др.).

Стремительное развитие цифровых технологий, а также процессы информатизации, сетевизации, глобализации, распространение новых форм коммуникаций посредством медиапространства обусловили появление новых видов социально-негативных проявлений, посягающих на личность, собственность, санитарно-эпидемиологическое благополучие, нравственность, общественный порядок и общественную безопасность. К ним следует отнести:

-

а) сексторцию (принуждение несовершеннолетних путем вымогательства, шантажа, психологических манипуляций, обещаний, подкупа или угроз к созданию и пересылке злоумышленникам своих откровенных фото-, видеоизображений, действиям сексуального характера с использованием онлайн-плат-форм, социальных сетей, приложений для знакомств или видеочатов);

-

б) распространение дезинформации («фейковых» новостей), материалов ради-калистского, экстремистского, террористического и иного вредоносного характера [подр.: 14, с. 229-230];

-

в) шоплифтинг (хищение продуктов питания, одежды, аксессуаров, зачастую не влекущее уголовной ответственности). Такие действия наиболее распространены в подростковой и молодежной среде. На специальных форумах (чатах) участники делятся противоправным «опытом» с новичками, сообщают о способах хищений и наиболее предпочтительных объектах для воровства1;

-

г) сниффинг (вдыхание паров из ингаляторов, средств технической и бытовой химии (аэрозоли, газ для зажигалок, лак для волос, клей, чистящие средства, лакокрасочные материалы, освежители воздуха, растворители и др.), вызывающих токсическое опьянение). В связи с легкой доступностью и низкой стоимостью подобные средства популярны среди детей и подростков из неблагополучных семей. Такие вещества представляют серьезную угрозу жизни и здоровью несовершеннолет-

- них, дети часто не осведомлены о негативных последствиях их употребления. Болезненное пристрастие способно вызвать острую гипоксию и даже смерть подростка2;

-

д) буллинг (опасное поведение, связанное с индивидуальным (групповым) систематическим проявлением физического или психологического насилия над жертвой, включающее травлю, издевательство, высмеивание, запугивание, осуществляемое по различным поводам, например из-за нестандартной внешности, физических или психических отклонений, речевых дефектов и т.д.)3;

-

е) кибербуллинг (противоправная деятельность, связанная с издевательствами над личностью, совершаемая с использованием информационно-коммуникативных технологий). Он может выражаться в кибермоб-бинге (оскорбление с помощью сообщений и комментариев); кибертравле (причинение вреда путем издевательств в Интернете); ки-берсталкинге (онлайн – преследование), бойкоте (игнорирование жертвы или обрывание связи с ней), домогательстве (угрозы и навязчивое поведение с сексуальным подтекстом), троллинге (публичное высмеивание), аутинге (распространение персональных сведений), диссинге (публикация информации о частной жизни, составляющей личную или семейную тайну)4.

Отметим, что в последние годы кибербуллинг получает все более широкое распространение в подростковой и молодежной среде. Исследования, проводившиеся среди несовершеннолетних, свидетельствуют, что 57% пользователей сети Интернет сталкивались с анализируемым явлением, а 33% становились жертвами кибербуллинга5.

Российской криминолог доктор юридических наук, профессор В.Е. Эминов (19342024) отмечал, что в предупреждении преступлений немаловажное значение имеет своевременное обнаружение криминогенных факторов, причин и условий преступлений, а также принятие своевременных мер по их ликвидации и минимизации [15, с. 111]. Меры, реализуемые в сфере профилактики социально-негативных (фоновых) явлений, связанных с преступностью, должны быть направлены на:

социально-экономическое развитие (создание новых рабочих мест и возможностей для получения материального дохода законным способом; переподготовка, переквалификация кадров в зависимости от существующих потребностей; социальная адаптация, ресоциализация, реабилитация);

оздоровление городской и сельской среды (социально ориентированная градостроительная политика; предупреждение преступности и правонарушений посредством экологического проектирования, строительство спортивных объектов, благоустройство мест отдыха граждан);

информационно-пропагандистская деятельность (профилактические беседы, постановка на профилактические учеты, превентивный контроль и надзор, вынесение официального предостережения, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений);

профилактика употребления наркотиков и алкоголя, игромании, токсикомании, лечение и реабилитация лиц, зависимых от психоактивных веществ;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников системы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, специализирующихся на коррекционной и предупредительной работе с девиантными подростками и молодежью.

В завершение отметим, что рассматриваемая проблема требует проведения дальнейших комплексных научных исследований с привлечением специалистов и экспертов. Данная тема в различных вариациях должна включаться в тематические планы дисциплин «Криминология», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел», «Девиантоло-гия». В дальнейшем предлагается проведение научных исследований по данной проблеме (подготовка монографий, диссертаций, учебных пособий), а также представительских мероприятий (конференций, семинаров, форумов).