Профилактика стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта у больных после кардиохирургических операций

Автор: Шевченко Ю.Л., Соколова О.В., Гудымович В.Г., Васильев И.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

С позиции доказательной медицины определено значение отдельных факторов риска в развитии стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта и эффективность современных профилактических мероприятий больным в период подготовки к сложному хирургическому лечению. Доказано, что среди факторов риска наибольшую повреждающую значимость имеет длительная искусственная вентиляция легких и продолжительность искусственного кровообращения, а также развитие в послеоперационном периоде сепсиса и ДВС синдрома. Среди анамнестических факторов наибольшее значение принадлежит рецидивирующей язвенной болезни и хроническому эрозивному гастродуодениту.

Стрессовые повреждения желудочно-кишечного тракта, факторы риска синдрома острого повреждения желудка, профилактика осложнений

Короткий адрес: https://sciup.org/140188215

IDR: 140188215 | УДК: 616.33/34-084:

Текст научной статьи Профилактика стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта у больных после кардиохирургических операций

Осложнения со стороны желудка и кишечника часто включаются в каскад патологических реакций при различных критических состояниях. Стресс-повреждения слизистой оболочки желудка проявляются поверхностными множественными эрозиями с низким риском развития кровотечения и глубокими локальными язвами с высоким риском геморрагических осложнений, частота которых у больных, находящихся в ОИТ, достигает 14%, а летальность – 64% [1, 7, 11, 13]. Развитие кровотечений вызывает необходимость проведения массивной инфузионно-трансфузионной терапии, эндоскопического гемостаза, в том числе и клипирования, а нередко – повторной операции, что увеличивает затраты на лечение и часто заканчивается неблагоприятным исходом. Поэтому профилактика осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде – актуальная задача клинической медицины. Факторы, предрасполагающие к развитию осложнений, хорошо изучены. Это пожилой возраст больного, неблагоприятный анамнез, длительное ИК, ишемия сердца, низкий сердечный выброс, облитерирующий атеросклероз, почечная недостаточность, [5, 6]. Пусковыми моментами образования стресс-язв Б.Р. Гельфанд и соавт. (2006) выделяют, прежде всего, централизацию кровообращения, которая на уровне ЖКТ приводит к циркуляторной гипоксии с развитием дефицита свободной энергии. Среди других причин указывают на интенсификацию симпатических влияний, которая неблагоприятно действует на кишечную перистальтику, извращает эндокринную и паракринную функции эпителия ЖКТ, вызывает парез кишечника различной степени выраженности. Это усугубляет электролитные расстройства, бактериемию и эндогенную микробную интоксикацию вследствие потери кишечной стенкой своих барьерных свойств. Наступает повышенное выделение в кровь клетками пищеварительной системы биологически активных аминов и цитокинов, которые становятся дополнительными факторами развития посттравматического эндотоксикоза [2, 3, 14]. В работах отечественных и зарубежных исследователей [2] указывается, что наиболее выраженные нарушения микроциркуляции наступают в проксимальных отделах ЖКТ (желудок, двенадцатиперстная кишка) вследствие наибольшего содержания в них сосудистых α-адреноре-цепторов. Типичными моторно-эвакуационными расстройствами являются гастродуоденальная дискинезия, недостаточность пилорического сфинктера и дуоденога-стральный рефлюкс, играющие важную роль в патогенезе эрозивно-язвенных поражений ЖКТ при критических состояниях. Этиологическая взаимосвязь и последовательность развития нарушений начинается с повреждения целостности слизистой оболочки (стресс-гастрит → стресс-язвы), затем наступает нарушение моторики и, как проявление гипоальбуминемии, отек слизистой. Все это Б.Р. Гельфанд и соавт. объединили в синдром острого повреждения желудка (СОПЖ) [4].

В настоящее время профилактика стресс-поврежде-ний желудочно-кишечного тракта широко обсуждается в отечественных и зарубежных изданиях. В этой связи представляет интерес с позиции доказательной медицины определить значение отдельных факторов риска в

развитии стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта и определить эффективность современных профилактических мероприятий в период подготовки больных к сложному хирургическому лечению и в раннем послеоперационном периоде.

Цель работы: Улучшение результатов лечения кардиохирургических больных посредством профилактики стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде.

Материал и метод

Проведено исследование, включавшее ретроспективный анализ историй болезни 680 больных, оперированных в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова в 2008–2011 годах по поводу хронической ишемической болезни и другой патологии сердца. Всем больным операции выполняли с использованием ИК и антеградной фармако-холодовой или тепловой кровяной кардиоплегии. При изучении анамнеза, особенностей операции и раннего послеоперационного периода была выделена группа риска развития желудочно-кишечных осложнений (первая, основная группа) в количестве 148 больных. Анамнестические данные включали результаты эндоскопии, возраст более 65 лет, наличие в анамнезе рецидивирующей язвенной болезни, эрозивного гастродуоденита, колита, наличие хронической сердечной недостаточности, алкоголизм. Из факторов, определяющих особенности оперативного лечения и раннего послеоперационного периода, учитывали длительное (>100 минут) ИК, длительную (>270 минут) вентиляцию легких, острую сердечную недостаточность, развитие ДВС синдрома, гипотензию, длительную назогастральную интубацию (>2 суток), длительное энтеральное питание (>5 суток), лечение глюкокортикоидами, развитие сепсиса, печеночной и почечной недостаточности. Больным с отягощенным анамнезом проводили комплексную профилактику повреждений желудочно-кишечного тракта в предоперационном и в раннем послеоперационном периодах, направленную на поддержание и оптимизацию всех факторов, обеспечивающих структурную и функциональную целостность ЖКТ. Больным, включенным в группу риска на основании нестандартного течения операции, проводили аналогичную профилактику в раннем послеоперационном периоде. Профилактические мероприятия включали: 1) Применение гастропротекторов, таких как Сукральфат (Вентер) по 1 г 3–4 раза в день в течение 3-х дней до операции и 7 дней после операции или висмута трикалия дицитрата (Де-нол) по 240 мг 2 р. в день. 2) Применение эффективных антисекреторных препаратов (ингибиторов протонной помпы). Это Лосек 40–80 мг в сутки перорально или внутривенно капельно или же Нексиум 40–80 мг в сутки перорально или внутривенно капельно.

Остальные 532 больных составили вторую, контрольную группу. Больные этой группы не нуждались в проведении профилактических мероприятиях, пред- упреждающих развитие желудочно-кишечных осложнений, по причине отсутствия отягощающего анамнеза и штатного течения операции.

В обеих группах в течение раннего послеоперационного периода наблюдали за состоянием желудочнокишечного тракта посредством оценки клинических проявлений и лабораторных данных. Полученные сведения сопоставляли между двумя группами больных с учетом их репрезентативности. Для оценки достоверности различий относительных репрезентативных показателей использовали критерий Стьюдента (t-критерий). При t ≥2 различие показателей считали достоверным. Степень вероятности безошибочного прогноза составляла 95%. Оценку причинной связи факторов риска с осложнениями (повреждающей значимости) в основной группе проводили сравнением долей случаев (АР%), вызванных изучаемым воздействием:

АР% = (p1 – p0)/ p1

где: АР% – доля случаев в экспонированной группе (абсолютный риск, выраженный в %), p1 – показатель количества осложнений, подверженных изучаемому фактору, p0– показатель количества осложнений, не подверженных изучаемому фактору.

Доля случаев равная 100 соответствовала 100% абсолютному риску от изучаемого фактора.

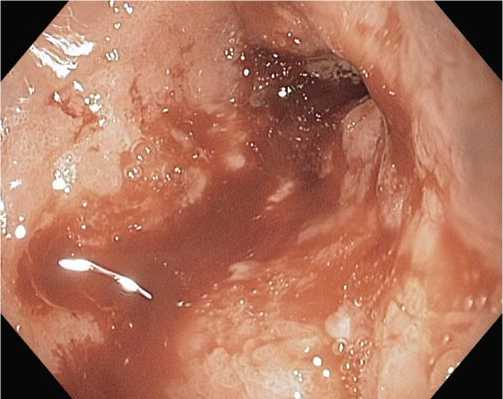

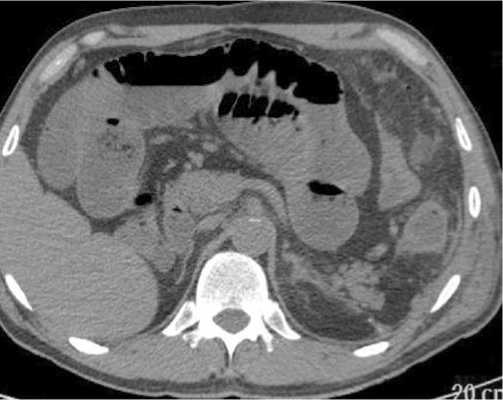

Полученные результаты

Сравнение основной и контрольной групп по возрастному показателю показало, что количество лиц зрелого и пожилого возраста в группах не имело значимого различия (t = 1,2 и 1,26, соответственно). В основной группе осложнения со стороны ЖКТ обнаружены у 20 больных. Они включали повреждение слизистой оболочки желудка (стресс-гастрит, стресс-язвы), нарушения моторики, отек слизистой оболочки. Повреждения слизистой оболочки желудка проявлялись поверхностными множественными геморрагическими эрозиями с низким риском развития кровотечения (рис. 1) и/или локализованными язвами с геморрагическими осложнениями (рис. 2). Кровотечения возникли в течение первой недели пребывания в ОИТ. По степени выраженности различали скрытое кровотечение (скрытая кровь в желудочном содержимом и в кале) – 16 больных и явное кровотечение – (цельная кровь или «кофейная гуща», кал с кровью или мелена) – 7 больных, из которых клинически значимое кровотечение, требующего хирургического вмешательства, наблюдали у 1 больного (рис. 3). Моторно-эвакуационные расстройства наблюдали у 13 больных. Они включали гастродуоденальную дискинезию (рис. 4), недостаточность пилорического сфинктера и дуоденогастральный рефлюкс. У большинства больных имелись сочетанные осложнения: гастрит + гастродуоденальная дискинезия, язва желудка + гастрит, язва + гастрит + дискинезия. В группе контроля осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта

Рис. 1. Геморрагические эрозии на слизистой оболочке желудка

Рис. 2. Поверхностные эрозии и язва желудка

Рис. 3. Кровотечение из язвы желудка

Рис. 4. КТ брюшной полости больного М. Дискинезия желудка и тощей кишки

обнаружены у 13 больных. Они включали поверхностные диффузные повреждения слизистой оболочки желудка (9 больных), проявляющиеся скрытым или клинически значимым кровотечением, и сочетающиеся с гастродуоденальной дискинезией, ишемическим колитом. Частота и клинические проявления повреждений ЖКТ в основной и контрольной группах представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что общее количество больных с осложнениями в основной и контрольной группах равно 33, что составляет 4,8% от всех 680 оперированных. При этом количество больных с осложнениями в основной и контрольной группах имело достоверные различия – 20 против 13 (t = 3,8). Сопоставление количества больных с геморрагическими осложнениями в основной и контрольной группах также показало существенные различия: 17 против 6 (t = 5,8) при соотношении риска

(RR) 18,6. По остальным видам осложнений основной и контрольной групп достоверного различия не было (t < 2).

Таким образом, проведенный анализ подтвердил определяющее влияние факторов риска на развитие осложнений. Результаты определения повреждающей значимости отдельных факторов представлены в таблице 2.

Показатель АР% свидетельствует, что ведущее значение в развитии осложнений принадлежит факторам оперативного лечения и послеоперационного периода. Среди них ведущими оказались длительная искусственная вентиляция легких, длительное искусственное кровообращение, а также развитие ДВС синдрома, сепсиса (АР% = 98, 96, 96 и 95, соответственно). Лечение глюкокортикоидами, длительное энтеральное питание также

Табл. 1. Частота осложнений ЖКТ у больных после кардиохирургических операций

|

Вид осложнения |

Клинические проявления |

Частота осложнений |

t |

|

|

Основная группа n1= 148 (Р1%) |

Контрольная группа n2= 532 (Р2%) |

|||

|

Эрозивный гастрит, дуоденит |

Скрытое кровотечение. Данные ЭГДС |

16 (10,8) |

8 (1,5) |

2,4 |

|

Геморрагический гастрит, дуоденит |

Клинически значимое кровотечение. Данные ЭГДС |

6 (4,0) |

1 (0,2) |

2,4 |

|

Язва желудка, двенадцатиперстной кишки |

Клинически значимое кровотечение. Явное кровотечение. Данные ЭГДС |

3 (2,0) |

0 |

> 2 |

|

Ишемический колит |

Алая кровь в кале. Раздутая толстая кишка. Данные ректосигмоскопии |

3 (2,0) |

1 (0,2) |

1,6 |

|

Гастродуоденальная дискинезия. Рвота с примесью желчи. Раздутый желудок и двенадцатиперстная кишка |

13 (8,7) |

14 (2,6) |

1,0 |

|

|

Всего больных с осложнениями* |

20 (13,5) |

13 (2,4) |

3,8 |

|

Примечание : * – количество больных не совпадает с общим количеством осложнений, указанных в таблице, поскольку большинство осложнений были сочетанные.

Табл. 2. Оценка повреждающей значимости факторов риска

|

Факторы риска |

Оценка риска |

||

|

p1 (n = 33) |

p0 (n = 647) |

AP% |

|

Анамнестические факторы риска

|

Возраст более 65 лет |

9% |

3,5% |

53 |

|

Рецидивирующая язвенная болезнь |

18,2% |

0,8 % |

95 |

|

Хронический эрозивный гастрит, дуоденит |

57% |

5,3% |

90 |

|

Алкоголизм |

6,1% |

2,3% |

62 |

|

Хроническая сердечная недостаточность |

24,2% |

20,4% |

16 |

Факторы операции и раннего послеоперационного периода

|

Длительная искусственная вентиляция легких |

45,5% |

0,9% |

98 |

|

Длительное ИК |

30,3% |

1,2% |

96 |

|

ДВС синдром |

15,1% |

0,5% |

96 |

|

Острая сердечная недостаточность |

12,1% |

1,7% |

86 |

|

Сепсис |

15,1% |

0,8% |

95 |

|

Длительное энтеральное питание |

24,2% |

1,7% |

93 |

|

Лечение глюкокортикоидами |

21,2% |

1,4% |

93 |

|

Печеночная недостаточность |

6,0% |

1,2% |

88 |

|

Гипотензия |

15,1% |

2,8% |

81 |

|

Почечная недостаточность |

9,1% |

1,8% |

80 |

Примечание : АР% – доля случав в экспонированной группе – абсолютный риск, выраженный в %. р1 – показатель количества осложнений, подверженных изучаемому фактору. р0 – показатель количества осложнений, не подверженных изучаемому фактору.

показали высокую причинную зависимость (АР% = 93). Меньшее значение в развитии осложнений имели такие факторы как острая сердечная недостаточность, гипотензия, печеночная и почечная недостаточность. Среди анамнестических факторов наибольшее значение для развития осложнений со стороны ЖКТ принадлежало наличию в анамнезе рецидивирующей язвенной болезни (АР% = 95). Вторым по причинной значимости анамнестическим фактором развития осложнений являлось наличие в анамнезе хронического эрозивного гастродуоденита (АР = 90). Злоупотребление алкоголем, пожилой возраст больных, хроническая сердечная недостаточность показали низкую вероятность причинной связи (АР% = 62, 53 и 16, соответственно).

Обсуждение полученных результатов

Патогенез повреждения слизистой оболочки желудка при критических состояниях подробно изучен и описан в многочисленных публикациях [9, 10]. Железы слизистой оболочки желудка вырабатывают 2–3 литра желудочного сока в сутки. Важнейшими компонентами желудочного сока являются пепсиноген, вырабатываемый главными клетками, и соляная кислота, секретируемая обкладочными (париетальными) клетками тела и дна желудка. От повреждающего воздействия пепсина и соляной кислоты на желудок существуют защитные механизмы. К ним относят продукцию слизи и бикарбоната, адекватный кровоток и высокий регенераторный потенциал эпителиальных клеток. Желудочная слизь, вырабатываемая добавочными клетками слизистой оболочки желудка, представляет собой сложную динамичную систему коллоидных растворов, состоящую из низкомолекулярных органических компонентов (протеинов, липидов), минеральных веществ, лейкоцитов и слущенных эпителиальных клеток. Они образуют водонерастворимое вискозное покрытие слизистой оболочки желудка. Эта гелеобразная прослойка способствует формированию бикарбонатной выстилки между слизистым слоем и нижележащими клетками. Нарушение целостности этого барьера вследствие уменьшения синтеза простагландинов, характерного для стресса, действие нестероидных противовоспалительных средств создают условия для диффузии соляной кислоты в слизистую оболочку и воздействия на субмукозную микроциркуляцию, что способствует образованию стресс-язв. Следует отметить, что при неблагоприятных условиях слизисто-бикарбонатный барьер разрушается в течение нескольких минут: происходит гибель клеток эпителия, возникают отек и кровоизлияния в собственном слое слизистой оболочки желудка.

Адекватный кровоток в слизистой оболочке желудка также является важным механизмом защиты желудка от повреждения, поскольку обеспечивает быстрое вымывание избытка водородных ионов, диффундирующих в клетки слизистой. Следует отметить, что кровоток в слизистой оболочке желудка нарушается у всех больных, находящихся в критическом состоянии, в то время как общий желудочный кровоток может не страдать.

При постоянном физическом и химическом повреждении клеток их высокий регенераторный потенциал является самым важным механизмом защиты. Небольшие повреждения слизистой заживают в сроки, не превышающие 30 мин., а полное обновление всех клеток поверхностного эпителия гастродуоденальной зоны происходит в течение 2–6 дней. Нарушение этого механизма ведет к повреждению слизистой даже при сохранении других защитных факторов: слизеообразования и кровотока.

Таким образом, основными причинами повреждения целостности слизистой оболочки желудка являются локальная ишемия/реперфузия, сопровождающаяся избыточным/аномальным синтезом оксида азота, радикалов О2, цитокинов, снижением синтеза защитных простагландинов, гибелью эпителиальных клеток и угнетением процесса их регенерации.

В наших наблюдениях осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта обнаружены у 33 больных – 4,8% от 680 оперированных. При этом получены достоверные различия между количеством осложнений в основной и контрольной группах – RR = 5,6. Сравнение повреждающей значимости отдельных факторов риска показало, что ведущими оказались длительная искусственная вентиляция легких, длительное искусственное кровообращение и развитие ДВС синдрома. Не меньшую значимость для осложнений со стороны ЖКТ показало наличие в анамнезе рецидивирующей язвенной болезни и развитие сепсиса. Существенную причинную значимость имело лечение глюкокортикоидами, длительно проводимое энтеральное питание и наличие в анамнезе хронического эрозивного гастродуоденита. Наименьшее значение в развитии осложнений имели такие факторы, как острая сердечная недостаточность, гипотензия, печеночная и почечная недостаточность. Осложнения в основном проявлялись стресс-гастритом и гастродуоденальной дискинезией. Наиболее опасные осложнения – различные виды кровотечений (явное, клинически значимое, скрытое) – были обнаружены в единичных случаях – 9 (1,3%). В контрольной группе опасные осложнения – клинически значимое кровотечение – наблюдали у 1 больного. По литературным данным современных источников желудочно-кишечное кровотечение из острых стрессовых язв составляет 2–13%. По данным более ранних публикаций (1984 года) частота эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки достигала 75% в первые часы пребывания больных в ОИТ [8], кровотечения из стресс-язв обнаруживали у 20% больных, длительно находящихся в отделении интенсивной терапии, а значительные кровотечения встречались у 5% [12]. Безусловно, столь значительные различия частоты осложнений в публикациях прошлых лет и нашими наблюдениями объясняется возросшим уровнем профилактических мероприятий.

Проблема профилактики повреждений ЖКТ при стрессовых состояниях обсуждалась на 31-м конгрессе

Общества критической медицины (Сан-Диего, 2002), Всероссийском конгрессе анестезиологов-реаниматологов (Омск, 2002) и других форумах. В настоящее время основными направлениями профилактики и лечения стрессовых повреждений являются антисекреторная и гастропротекторная терапия, целью которой является поддержание рН выше 3,5 (до 6,0), нормализация моторики желудка, повышение устойчивости слизистого барьера. Установлено, что наилучшей антисекреторной функцией при стресс-повреждениях верхних отделов желудочно-кишечного тракта обладают блокаторы протонной помпы. В конце 1987 года был синтезирован Омепразол – первый ингибитор протонного насоса. Известно, что центральным звеном в секреции соляной кислоты является водородно-калиевая аденозинтрифосфатаза (Н+/К+-АТФаза), которая, будучи встроенная в апикальную (направленную в просвет желудка) мембрану париетальной клетки, выполняет роль протонного насоса, обеспечивающего перенос ионов Н+ через мембрану в пространство желудка в обмен на ионы К+. Эти перемещения для обеих ионов происходят в направлениях, противоположных электрохимическому градиенту. Для перехода используется энергия гидролиза молекулы АТФ. После проникновения в клетку ион К+ уже по электрохимическому градиенту транспортируется обратно, вызывая совместный с ним перенос в просвет желудка иона Cl. Таким образом, суммарным результатом работы транспортной системы, локализованной в апикальной мембране клетки (протонной помпы, К+- и Сl– -каналов), является секреция соляной кислоты в люминальное пространство [3, 9].

Гастропротекторы включают группу средств, действующих непосредственно на слизистую оболочку желудка и снижающих или препятствующих повреждающему воздействию на нее химических или физических факторов. Используют гастропротекторы для сохранения структуры и основных функций слизистой оболочки и ее компонентов (особенно эндотелия сосудов, обеспечивающих микроциркуляцию в слизистой оболочке). Наиболее изученным препаратом этой группы, применяемым для профилактики стресс-язв, является сукральфат или алюминия сахарозосульфат [4]. При рН ниже 4,0, т.е. в кислой среде, происходит полимеризация препарата, образуется клейкое вещество, которое интенсивно покрывает язвенную поверхность. Сукральфат сохраняет вязкость и клейкость и в двенадцатиперстной кишке. С нормальной слизистой оболочкой препарат взаимодействует в значительно меньшей степени. Язвенную поверхность гель прочно покрывает примерно на 6 ч. Кроме того, препарат стимулирует эндогенный синтез простагландинов, что повышает устойчивость слизистой оболочки желудка к действию соляной кислоты [2, 3].

С первого дня послеоперационного периода для профилактики активации эндогенной микрофлоры показаны пробиотики (Линекс, Бифиформ, Пробифор), действие которых направлено на замещение патогенной

и условно-патогенной микрофлоры полезными бактериями и обогащение ими кишечной флоры.

Заключение

Количество осложнений в группе риска в 5,6 раз превысило аналогичный показатель контрольной группы (RR = 5,6), поэтому выявление риск-факторов развития желудочно-кишечных осложнений и их профилактика является обязательной частью лечения этой тяжелой категории больных. Среди факторов риска наибольшую повреждающую значимость имеет длительная искусственная вентиляция легких и длительное искусственное кровообращение, а в послеоперационном периоде – развитие сепсиса и ДВС синдрома. Среди анамнестических факторов наибольшую повреждающую значимость имеют рецидивирующая язвенная болезнь и хронический эрозивный гастродуоденит. Основными направлениями профилактики и лечения желудочно-кишечных осложнений являются антисекреторная терапия, направленная на поддержание рН выше 3,5 (до 6,0), и гастропротек-торная терапия, повышающая устойчивость слизистого барьера.

Список литературы Профилактика стрессовых повреждений желудочно-кишечного тракта у больных после кардиохирургических операций

- Восканян С.Э., Тимашков Д.А., Снигур П.В. и соавт. Эффективность пантопразола в профилактике острых эрозивно-язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта и острого панкреатита после обширных внутрибрюшных операций//РМЖ. -2010. -Т.18, № 18. -С. 1135-1140.

- Гельфанд Б.Р., Мартынов А.Н., Гурьянов В.А. и соавт. Профилактика стресс-повреждений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта у больных в критических состояниях//Consilium medicum. Прил. 2, хирургия. -2003. -С. 1135-1140.

- Гельфанд Б.Р., Мартынов А.Н., Гурьянов В.А. и соавт. Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у больных в критическом состоянии//В кн: Сепсис в начале XXI века. Под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. -М. Из-во «Литтерра», 2006. -С. 124-138.

- Гельфанд Б.Р., Гурьянов В.А., Мартынов А.Н. и соавт. Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у больных в критическом состоянии//Consilium medicum -2005. -Т. 7, № 5. -С. 464-467.

- Евсеев М.А. Профилактика стрессового эрозивно-язвенного поражения гастродуоденальной зоны у пациентов в критических состояниях//Русский медицинский журнал. -2006. -Том 14, № 20. 10 с.

- Исаков В.А. Терапия кислотозависимых заболеваний ингибитором протонного насоса в вопросах и ответах//Consilium medicum. -2006. -№ 7. -С. 2-5.

- Кубышкин В.А., Шишин К.В. Эрозивно-язвенное поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде//Consilium medicum. -2002. -Прил. 2, хирургия. -С. 33-39.

- Хохоля В.П., Тарасов А.А., Кононенко И.Н. О факторах риска образования острых эрозий и язв органов пищеварения у хирургических больных. Клиническая хирургия, 1987, Л. № 8. -С. 29-32.

- Constantin V.D., Paun S., Ciofoaia W. et al. Multimodal management of upper gastrointestinal bleeding caused by stress gastropathy//J Gastrointestin Liver Dis. -2009. -Vol. 18, № 3. -P. 279-284.

- Cook D.J., Fuller H.D., Guyatt G.H. et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients: Canadian Crit. Care Trials Groups.//N. Engl. J Med. 1994. -Vol. 330. -P. 377-381.

- Heyland D., Griffith L., Cook D.J. et al. The clinical and economic consequences of clinically impotent gastrointestinal bleeding in the critically ill.//Crit. Care Med. -1995. -Vol. 23. -P. 108.

- Pingleton S.K., Hadzima S. Enteral alimentation and gastrointestinai bleeding in mechanically ventilated patients//Crit Care Med. -1983. -№ 11. -P. 13-15.

- Raynard B., Nitenberg G. Is prevention of upper digestive system hemorrhage in intensive care necessary?//Schweiz. Med. Wochenschr. -1999. -Vol. 129, № 43. -P. 1605-1612.

- Schuster D.R., Rowley H., Feinstein S. et al. Prospective evaluation of the risk of upper gastrointestinal bleeding after admission to a medical intensive care unit//Amer. J Med. -1984. -Vol. 76, № 4. -P. 623-630.