Прогностическое значение поликлональных свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом

Автор: Голенков А.К., Митина Т.А., Клинушкина Е.Ф., Катаева Е.В., Чуксина Ю.Ю., Черных Ю.Б., Трифонова Е.В., Захаров С.Г., Высоцкая Л.Л., Белоусов К.А., Марьина С.А., Когарко И.Н., Савин А.О., Мадзяра О.П., Когарко Б.С.

Журнал: Вестник гематологии @bulletin-of-hematology

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Определение свободных лёгких цепей (СЛЦ) является точным, чувствительным и легко воспроизводимым методом диагностики парапротеинемии и других заболеваний. Установлено, что параметры СЛЦ при ММ и ХЛЛ могут иметь диагностическое значение для определения эффективности лечения. В настоящей работе изучено клиническое значение поликлональных СЛЦ (ПСЛЦ) у больных ХЛЛ с отсутствием СЛЦ опухолевого клона. Материалы и методы. В проспективное исследование было включено 42 пациента ХЛЛ II-III ст. (87,8% больных) и IV ст. (7,4%) по Rai. Лечение проводилось по программам FCR, BR, при неэффективности ПХТ - ибрутиниб. Определялась частота полных ответов (ПО), общая выживаемость (ОВ), время без прогрессии (ВБП), время до химиоиммунотерапии (ВДХИТ). Концентрацию СЛЦ Ig сыворотки крови методом Free light определяли до и после лечения. Использовали диагностические антитела к СЛЦ κ и λ (Binding Site, Англия). Клональность определялась соотношением κ/λ за пределами значений 0,26-1,65. Иммунофенотипирование лимфоцитов крови проводили методом проточной цитофлуориметрии с использованием стандартной панели моноклональных антител Becton Dickinson, а также оценивали экспрессию легких цепей κ и λ. Для статистической обработки результатов использовали метод дисперсионного анализа, анализ выживаемости определяли по методу Каплан-Майер. Результаты. Клональность по СЛЦ установлена у 19 из 42 больных (45,2%), поликлональность - у 23 больных (54,7%). Медианы концентраций СЛЦ в группе больных без СЛЦ-клона составили 11,3 мг/л для κ и 12,3 мг/л для λ. Ме суммы концентраций κ+λ составила 23,5 мг/л, что практически не отличается от нормальных значений (20мг/л). У двух подгрупп больных, разделенных относительно Ме значений суммы κ+λ СЛЦ (23,5 мг/л), не было достоверных различий по количеству ПО, длительности ВБП и ВДХИТ. Среди пациентов с поликлональными СЛЦ в группе со значениями κ/λ СЛЦ ниже медианного (0,64) ВДХИТ составила 4,4±1,7 мес, а в группе с повышенным κ/λ - 20,1±5 мес (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Хронический лимфолейкоз, свободные легкие цепи, иммунофенотип, химиоиммунотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/170195224

IDR: 170195224

Текст научной статьи Прогностическое значение поликлональных свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом

Введение. Определение свободных легких цепей (СЛЦ) иммуноглобулинов (Ig) широко применяется в клинической практике для диагностики пара-протеинемии и других заболеваний. Данный метод часто является альтернативой для существующих диагностических методов, так как выполняется на автоматических анализаторах с большей точностью и воспроизводимостью. Однако доказаны также и безальтернативные возможности метода, которые касаются диагностики несекретирующей множественной миеломы (ММ), нефропатии при ММ, AL-амилоидозе, эссенциальной моноклональной гаммапатии (MGUS) [1]. Дальнейшее изучение диагностических возможностей данного метода отражено в опубликованных собственных работах, которые касались изменений концентраций СЛЦ при ММ с интактной молекулой PIg, фармакодинамического анализа противоопухолевого препарата бортезо-миба при резистентной ММ, концентрации СЛЦ в ликворе при ММ, осложненной опухолевой компрессией спинного мозга, оценке противоопухолевой эффективности лечения ХЛЛ у больных с СЛЦ клоном.

В результате исследований было установлено, что при ММ с интактным PIg СЛЦ могут быть дополнительным критерием эффективности противоопухолевого лечения [1]. Учитывая короткий период полураспада СЛЦ (2-4 часа), это их свойство может быть использовано для фармакодинамической оценки противоопухолевых препаратов.

Так, введение бортезомиба больным с рефрактерной ММ, не получавшим его ранее, могло снижать концентрацию опухолевой СЛЦ при чувствительности больного. В действительности, снижение концентрации опухолевой СЛЦ на 30% через 24 часа свидетельствует о чувствительности больного к исследуемому препарату. Это подтверждалось результатами проспективного исследования, подтвердившего наступление ремиссии после завершения противорецидивного периода [1]. При миеломной нефропатии без аппаратного замещения почечной функции снижение концентрации опухолевой СЛЦ на 50% можно получить, применяя плазмаферез одновременно с противоопухолевой химиотерапией.

Важную диагностическую роль при миеломной миелорадикулопатии играет метод определения СЛЦ в ликворе. Повышение концентрации СЛЦ опухолевого изотипа в ликворе и изменение отношения концентраций ликвор/сыворотка может свидетельствовать о росте опухоли в интратекальном пространстве. Введение интратекального цитозара в этих случаях сопровождалось положительным неврологическим эффектом [2].

Примерно у 50% больных с ХЛЛ диагностируется клональный тип изменений СЛЦ, чаще каппа изотипа. В наших исследованиях было установлено, что достижение клинико-гематологической и иммуно- фенотипической ремиссии при ХЛЛ после проведения иммунохимиотерапии у больных с клональным типом СЛЦ сопровождалось нормализацией их концентрацией и κ/λ отношения. Важно отметить, что у 30% больных, при достижении иммунофенотипи-ческой ремиссии (остаточные клетки опухолевого фенотипа в пределах 0,01-1%), СЛЦ сохраняли опухолевую клональность. Это свидетельствует о более высокой чувствительности метода определения СЛЦ по сравнению с иммунофенотипическим методом в оценке эффективности противоопухолевой химиотерапии ХЛЛ [3]. В настоящей работе изучено клиническое значение поликлональных СЛЦ у больных ХЛЛ с отсутствием СЛЦ опухолевого клона.

Методы исследования. В проспективное клиническое исследование было включено 42 больных с впервые выявленным ХЛЛ. Всем больным была назначена иммунохимиотерапия (ИХТ) по программе FCR (флударабин, циклофосфан, ритуксимаб). После индукционных циклов проводили поддерживающее лечение ритуксимабом 1 раз в 2 месяца в течение 24 месяцев. Противорецидивное лечение включало курсы бендамустина и ритуксимаба, при неэффективности проводили программы с ибрутинибом.

При стадировании по Rai II и III ст. диагностированы у 87,8% больных, IV ст. у 7,4%. Коморбидность установлена у 85,2% больных, средний балл комор-бидности составлял 5 (0-10). Время до начала ХИТ (ВДХИТ) определяли от даты диагноза до даты начала противоопухолевого лечения. Выживаемость без прогрессии (ВБП) определяли от начала FCR те- рапии до даты рецидива. Ответ на лечение после 6 курсов FCR индукционной терапии устанавливали согласно опубликованным критериям [4]. Общую выживаемость определяли от даты диагноза до выхода из-под наблюдения. Концентрацию СЛЦ Ig сыворотки крови определяли перед началом лечения, а также после завершения FCR индукционного лечения у больных с установленной моноклонально-стью СЛЦ. Концентрацию СЛЦ определяли методом Free light на иммунохимическом анализаторе Image 800 Beckman Coulter, США. Использовали диагностические антитела к СЛЦ κ и λ (Binding Site, Англия). Повышенную концентрацию κ-СЛЦ устанавливали при ее значении выше верхнего предела нормальных концентраций (>19,4 мг/л), а для λ-СЛЦ эти значения были >26,4 мг/л. Клональность устанавливали по κ/λ отношению СЛЦ, выходящему за пределы 0,26-1,65. Иммунофенотипирование лимфоцитов крови проводили методом проточной цитофлуо-риметрии на двухлазерном проточном цитометре FacsCalibur (США) с использованием стандартной панели моноклональных антител Becton Dickinson, а также определяли экспрессию легких цепей κ и λ. При статистической обработке результатов использовали метод дисперсионного анализа, анализ выживаемости определяли по методу Каплан-Майер.

Результаты. Клональность по СЛЦ установлена у 19 больных (45,2%), у 23 клональности не было, что позволяло оценивать СЛЦ у них как поликлональные. Концентрации СЛЦ у 23 больных представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|

Количество исследуемых больных |

СЛЦ, мг/л (Ме) |

κ/λ соотношение |

κ+λ, мг/л (Ме) |

|

|

κ |

λ |

|||

|

23 |

11,3 (1,9-28,0) |

12,3 (6,5-68,1) |

0,91 (0,12-1,59) |

23,6 |

|

Нормальные концентрации СЛЦ |

7,3 (3,3-19,4) |

12,7 (5,7-26,4) |

0,6 (0,26-1,65) |

20 |

Концентрации поликлональных СЛЦ у 23 больных с ХЛЛ без СЛЦ-клона

Как видно из данных таблицы 1, Ме концентраций СЛЦ κ и λ и κ/λ отношения были в пределах нормальных значений. Сумма концентраций κ+λ СЛЦ практически не отличались от значений нормы. Характер изменений поликлональных СЛЦ представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Концентрации поликлональных СЛЦ у 19 больных ХЛЛ с нормальным κ /λ отношением

|

Количество больных |

СЛЦ, мг/л (Ме) |

κ+λ, мг/л (Ме) |

||

|

κ |

λ |

κ/λ отношение |

||

|

14 |

10,5 (8,14-15,3) |

9,8 (6,5-9,8) |

1,07 (1,25-1,56) |

20,3 |

|

2 |

25,0 (22,1-28,0) |

42,7 (17,3-68,1) |

0,58 (1,27-0,41) |

67,7 |

|

2 |

12,3 (11,3-13,3) |

35,3 (24,4-36,3) |

0,34 (0,32-0,36) |

47,6 |

|

1 |

1,98 |

6,71 |

0,3 |

8,69 |

|

Нормальные концентрации СЛЦ |

7,3 (3,3-19,4) |

12,7 (5,7-26,4) |

0,6 |

20,0 |

Как видно из данных таблицы 2, из 19 больных у 14 концентрации СЛЦ, κ/λ отношения и κ+λ сумма были нормальными. У 4 больных отмечено превышение концентрации одной или двух СЛЦ, с нормальными κ/λ отношениями и повышенной суммой κ+λ. У одного больного было снижение концентраций поликлональных СЛЦ κ и λ при нормальном κ/λ отношении и сниженной сумме κ+λ. У четырех из 23 больных изменения характеризовались клональными κ/λ отношениями λ типа, но без повышения их концентраций. Поэтому данные наблюдения были расценены как поликлональные. При этом κ+λ сумма была ниже нормальных значений (таблица 3).

Таблица 3.

|

Количество больных |

СЛЦ, мг/л (Ме) |

κ+λ, мг/л (Ме) |

||

|

κ |

λ |

κ/λ отношение |

||

|

4 |

1,93 (1,51-2,58) |

10,6 (7,68-15,9) |

0,18 (0,12-0,26) |

11,99 |

|

Нормальные концентрации СЛЦ |

7,3 (3,3-19,4) |

12,7 (5,7-26,4) |

0,6 (0,26-1,65) |

20,0 |

Концентрация поликлональных СЛЦ у 4 больных ХЛЛ с измененным κ/λ отношением

Анализ суммарных концентраций поликлональных κ+λ СЛЦ и клинических показателей у 23 больных ХЛЛ представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Суммарные концентрации поликлональных СЛЦ и клинические показатели у 23 больных ХЛЛ

|

Показатель |

κ+λ, мг/л (Ме 23,5) |

р |

|

|

>23,5 |

<23,5 |

||

|

ПО (%) |

63,6 |

45,4 |

>0,05 |

|

ВБП (мес.) |

30,6±1 |

35,6±6 |

>0,05 |

|

ВДХИТ (мес.) |

7,6±2,9 |

13,9±6,9 |

>0,05 |

Примечание: ПО – полный ответ; ВБП – выживаемость без прогрессии; ВДХИТ – время до химиоиммунотерапии

Из данных таблицы 4 видно, что у двух подгрупп больных, разделенных относительно Ме значений суммы κ+λ СЛЦ (23,5 мг/л), не было достоверных различий по количеству ПО, длительности ВБП и

ВДХИТ. Анализ κ/λ отношений поликлональных СЛЦ и клинических характеристик больных представлен в таблице 5.

Таблица 5.

|

Показатель |

κ/λ (Ме 0,64) |

р |

|

|

>0,64 |

<0,64 |

||

|

ПО (%) |

40 |

72,7 |

>0,05 |

|

ВБП (мес.) |

28,5±1 |

39,2±6,8 |

>0,05 |

|

ВДХИТ (мес.) |

20,1±5,1 |

4,4±1,7 |

<0,05 |

Примечание: ПО – полный ответ; ВБП – выживаемость без прогрессии; ВДХИТ – время до химиоиммунотерапии

Отношение κ/λ поликлональных СЛЦ и клинические показатели у 23 больных ХЛЛ

Из данных таблицы 5 видно, что у двух подгрупп больных, разделенных относительно Ме значений κ/λ СЛЦ (0,64), были выявлены достоверные различия по ВДХИТ, которое было достоверно короче в подгруппе, где κ/λ составило <0,64 (p<0,05). Ре- зультаты сравнения двух подгрупп больных с нормальными и повышенными концентрациями СЛЦ с клиническими характеристиками больных представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Клинические показатели у 23 больных ХЛЛ с повышенными и нормальными концентрациями поликлональных СЛЦ

|

Группы больных |

κ+λ СЛЦ, мг/л |

Клинические показатели |

||

|

ПО (%) |

ВБП (мес.) |

ВДХИТ (мес.) |

||

|

4 |

57,4±9 |

50 |

32,5±5 |

6,2±0,8 |

|

19 |

23,6±5 |

56 |

34,5±7 |

14±4,7 |

|

р |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

|

Нормальные значения |

20,0 |

|||

Примечание: ПО – полный ответ; ВБП – выживаемость без прогрессии; ВДХИТ – время до химиоиммунотерапии

Как видно из данных таблицы 6, у больных с по- их значениями (р<0,05). Сравнение двух групп боль-вышенной суммой концентраций СЛЦ ВДХИТ было ных ХЛЛ с наличием или отсутствием клона СЛЦ достоверно короче, чем у больных с нормальными представлено в таблице 7.

Клинические показатели у больных ХЛЛ в зависимости от наличия СЛЦ клона

Таблица 7.

|

СЛЦ клон |

Количество больных |

Клинические показатели |

||

|

ПО (%) |

ВБП (мес.) |

ВДХИТ (мес.) |

||

|

СЛЦ (+) |

19 |

28,5 (4/14) |

37,4±5 |

23±14 |

|

СЛЦ (-) |

23 |

48,0 (11/23) |

34±7 |

12,5±8 |

|

р |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Примечание: ПО – полный ответ; ВБП – выживаемость без прогрессии; ВДХИТ – время до химиоиммунотерапии

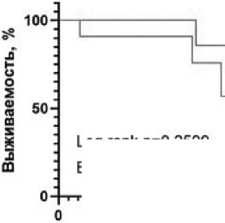

Как видно из данных таблицы 7, у больных с на- симости от суммы концентраций и κ/λ отношения личием клона СЛЦ было установлено достоверно поликлональных СЛЦ не выявил достоверных раз-меньшее количество ПО (р<0,05). Анализ ОВ в зави- личий (рис. 1).

Рис. 1. Общая выживаемость в зависимости от суммы концентраций (κ +λ) и κ /λ отношения поликлональных СЛЦ у 23 больных ХЛЛ.

50-

и+Х< 23,5

s i

CD

Log rankp=0,7416

Breslow р=0,783

0-0

50 100

Время, мес и+Х сумма концентраций СЛЦ

и+Х>23,5 — Группа 1

— Группа 2

Log rank p=0,2599

Breslow p=0,2452

50 100

Время, мес мГк отношение СЛЦ

xA>0,64 — Группа 1

И» <0,64 — Группа 2

Обсуждение. Интерес к изучению СЛЦ при лимфопролиферативных заболеваниях связан с возможностью их использования для диагностики, прогноза течения заболевания и ответа на противоопухолевую химиотерапию. При этом интересы научных исследований были сосредоточены на клональности СЛЦ, которая определялась по κ/λ отношению и повышению концентрации одного изотипа гомологичного парапротеина при множественной миеломе или преобладающей поверхностной легкой цепи на опухолевых лимфоцитах при ХЛЛ. Это направление исследований позволило получить важные результаты, свидетельствующие о клинической важности этого метода. Однако понятие клональности включает в себя и СЛЦ другого изотипа, не вовлеченную в опухолевый процесс. По существу, это поликлональная СЛЦ, потому что она представляет собой сумму множества изотипических клонов антителопродуцентов, имеющих один неопухолевый изотип. Однако изучение неопухолевой поликлональной СЛЦ пока еще не имеет широкого распространения, хотя в некоторых работах кинетика поликлональной СЛЦ используется для характеристики избирательности противоопухолевого действия химиопрепаратов [5]. Есть и другое понятие поликлональной СЛЦ [6,7], когда речь идет об аномалии СЛЦ при ХЛЛ. При этом к аномальным изменениям СЛЦ при ХЛЛ были отнесены: клональный характер изменений, поликлональный и наличие клона только по κ/λ отношению без повышения концентраций СЛЦ. В этом случае ХЛЛ без СЛЦ аномалии не рассматривались как поликлональные СЛЦ. В результате этой работы было установлено, что клональное и поликлональное повышение СЛЦ при ХЛЛ связано с коротким временем до начала лечения и общей выживаемостью. Короткое время до начала лечения было связано с клональной аномалией СЛЦ без повышения их концентрации.

Суммарное количество СЛЦ (κ+λ> 60,6 мг/л) характеризовалось риском короткого времени до начала противоопухолевой химиотерапии [8]. Из 42 больных, включенных в настоящее исследование, у 23 из них не было выявлено признаков истинного опухолевого клона СЛЦ. Из них у 14 диагностированы нормальные концентрации СЛЦ, κ/λ отношение и сумма κ+λ были в норме. У 4 больных были повышены обе или одна СЛЦ с нормальным κ/λ отношением и повышенной суммой (κ+λ=57,4±14). У 4 больных не было выявлено повышения концентраций СЛЦ, а измененное κ/λ отношение по λ-клональному типу (0,18) было связано со снижением концентрации κ-СЛЦ за пределами нижних значений. Следовательно, здесь не было истинной клональности. В то же время, κ/λ отношение нормальных антителопро-дуцентов было смещено в сторону λ изотипа. У одного больного было снижение концентрации СЛЦ-κ без клонального изменения κ/λ отношения. Наличие истинного клона СЛЦ (рестрикция одной СЛЦ и клональное изменение κ/λ отношения) в изучаемой группе больных сопровождалось сравнительно низкой частотой ПО (28,5% и 48%, p<0,05). Это положение, полученное в наших исследованиях, находит подтверждение в данных литературы [8]. Следовательно, случаи ХЛЛ с истинным клональным типом СЛЦ по сравнению с поликлональным, характеризуются большими прогностическими рисками.

Изучение изменений поликлональных СЛЦ в связи с клиническими характеристиками болезни было следующим этапом работы. В качестве клинических критериев были взяты частота ПО, а также ВБП и

ВДХИТ, которые сравнивали с суммой (κ+λ) и κ/λ отношением поликлональных СЛЦ. Не было выявлено различий между двумя подгруппами больных, разделенных относительно средних значений по группе (Ме 23,5 мг/л) и изучаемыми клиническими показателями. При изучении κ/λ отношения СЛЦ между двумя подгруппами, разделенными по среднему значению (Ме=0,64), у больных с меньшими показателями (<0,64) ВДХИТ было короче (4,4±1,7 и 20,1±5,1 мес., p<0,05). Это означает, что смещение κ/λ отношения в сторону преобладания λ изотипа антителопродуцентов имеет неблагоприятное прогностическое значение [7]. При анализе суммы κ+λ поликлональных СЛЦ в двух подгруппах больных – с большими (57,4±9 мг/л) и меньшими значениями (23,6±5 мг/л) – ВДХИТ было достоверно короче (6,2±0,8 и 14±4,47, p<0,05) в первой подгруппе с большими значениями суммы. Сравнительное изучение ОВ двух подгрупп больных, разделенных по Ме суммы СЛЦ (23,5 мг/л) и κ/λ отношению, не выявило достоверных различий по этим показателям.

Заключение. В исследуемой группе больных ХЛЛ истинная (или опухолевая) клональность, определяемая по повышению концентрации СЛЦ выше предельных значений (κ>19,4; λ>26,4 мг/л) и измененным κ/λ отношениям >1,65 (для κ-типа) и <0,26 (для λ-типа) опухолевого клона, установлена у 19 из 42 больных (45,2%). У 23 больных установлен поликлональный тип изменений СЛЦ. Сравнительный анализ клинических показателей (ПО, ВБП, ВДХИТ, ОВ) показал, что истинная (опухолевая) кло-нальность является фактором неблагоприятного прогноза по сниженному количеству ПО. В группе больных (n=23) с поликлональным (неопухолевым) типом изменений СЛЦ неблагоприятный клинический прогноз был связан с высокой суммой κ+λ СЛЦ (>57,4±9) и уменьшением времени до начала терапии ВДХИТ (6,2±0,8 и 14±4,7, р<0,05). В подгруппе больных с нормальными концентрациями СЛЦ отклонение κ/λ отношения с акцентом на λ изотип (отношение <0,64) достоверно связано с уменьшением ВДХИТ. Метод определения СЛЦ может быть использован в качестве теста, прогнозирующего активное клиническое течение ХЛЛ [9,10], что подтверждается нашим исследованием.

Список литературы Прогностическое значение поликлональных свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом

- Голенков А.К., Барышников А.Ю., Караулов А.В., Митина Т.А.// Лечение Множественной МиелоМы. - М. - 2009. -С. 125.

- Голенков А.К., Трифонова Е.В., Митина Т.А., Катаева Е.В. и соавт. Сравнительный анализ концентрации свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови и спинномозговой жидкости при множественной миеломе, осложненной опухолевой миелорадикулопатией.// Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. - 2016. - Т 2, №1. - С. 24-31.

- Голенков А.К., Клинушкина Е.Ф., Катаева Е.В., Чуксина Ю.Ю. и соавт. Анализ свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом в процессе химиоиммунотерапии.// Вестник гематологии. - 2021. - Т XVII, №3. - С. 10-18.

- Бессмельцев С.С. Современные методы диагностики и лечения больных хроническим лимфолейкозом.// Вестник гематологии. - 2011. - №1. - С. 137-156.

- Катаева Е.В., Голенков А.К., Митина Т.А., Клинушкина Е.Ф. и соавт. Клинические аспекты определения свободных легких цепей иммуноглобулинов сыворотки крови у больных хроническим лимфолейкозом.// Гематология и трансфузиология. - 2017. - №3. - С. 62, 153-157.

- Maurer M.J., Cerhan J.R., Katzman J.A. et al. Monoclonal and polyclonal serum free light chains and clinical outcome in chronic lymphocytic leukemia.// Blood. -2011. - Sep.8; 118 (10). - Р. 2821-2826.

- Ruchlemer R., Reinus C., Paz E. et al. Free light chains, monoclonal protein and chronic lymphocytic leukemia.// Blood. - 2007. - 110, article 4697a.

- Moralito F., De Filippi R., Laurenti L. et al. The cumulative amount of serum-free light chain is strong prognosticator in chronic lymphocytic leukemia.// Blood. - 2011. - 118 (24). - P. 6353-6361.

- Perdigao J., Cabrai M.J., Costa N. et al. Prognostic factors in CLL: is serum free light chain ratio a new biological marker?// Annals of oncology. - 2008. - 19, article 204.

- Martin W., Abraham R., Shanafelt T. et al. Serum free light chain- a new biomarker for patients with B-cell non-Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia.// Translational Research. - 2007. - Vol. 149, N4. - P. 231-235.