Прогноз распространения кунгурских соленосных отложений в пределах Северного Каспия

Автор: Куницына И.В., Дердуга А.В., Вержбицкий В.Е., Малышев Н.А., Васильева Н., Хайруллина Е.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме региональной геологии - определению области распространения кунгурской толщи на акватории Северного Каспия, а именно в Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоне. Соленосные отложения кунгурского яруса нижней перми являются региональным флюидоупором для залежей нефти и газа. Отсутствие эвапоритовой толщи значительно повышает геологические риски сохранности залежей углеводородов и, соответственно, уменьшает вероятность обнаружения месторождений нефти и газа. Основой для исследований послужили сейсморазведочные данные 2D, поскольку в данной зоне палеозойские отложения бурением практически не вскрыты. Установлено, что в северной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны фиксируется достаточно мощная (до 1,5 км) эвапоритовая толща. На приведенных сейсмостратиграфических разрезах видно, что в южном направлении мощность кунгурских отложений уменьшается до сотен метров, а затем отложения выходят под поверхность предъюрского несогласия. Самым неоднозначным обозначен район поднятия Курмангазы, где на единичных сейсморазведочных профилях фиксируются тела, морфологически ассоциируемые с соляными подушками. При этом наличие в данной зоне выдержанных по площади (маломощных) соленосных кунгурских отложений остается предметом дискуссии. Выявленные особенности распространения кунгурской толщи позволили сделать вывод, что северная и южная области Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны характеризуются наименьшими геологическими рисками по наличию флюидоупора и сохранности залежей углеводородов в палеозойских отложениях

Северный каспий, северо-каспийская складчато-надвиговая зона, палеозойские отложения, кунгурская эвапоритовая толща, флюидоупор, геологические риски, сохранность залежи

Короткий адрес: https://sciup.org/14128863

IDR: 14128863 | УДК: 551.736 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-3-17-27

Текст научной статьи Прогноз распространения кунгурских соленосных отложений в пределах Северного Каспия

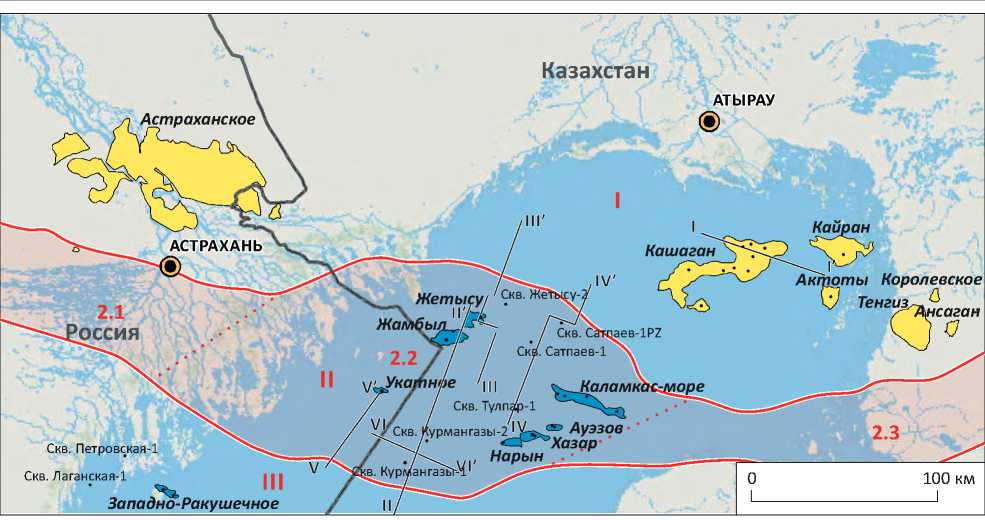

Во второй половине 1970-х гг. в сухопутной части южного фланга Прикаспийской синеклизы было открыто два уникальных месторождения нефти и газа, приуроченных к подсолевому палеозойскому комплексу, — Астраханское (извлекаемые запасы по данным Госбаланса запасов РФ ≈ 4,15 трлн м3 газа и ≈ 0,6 млрд т конденсата) и Тенгиз (геологические запасы: ≈ 3,1 млрд т нефти и ≈ 1,8 трлн м3 газа [1]), а также десятки менее крупных. В начале XXI в. начались активные поиски месторождений УВ на акватории Северного Каспия. В результате в 2000 г. было открыто уникальное по запасам месторождение Кашаган (геологические запасы: ≈ 4,8 млрд т нефти и ≈ 1 трлн м3 газа), в 2003 г. — месторождения Кайран (геологические запасы: ≈ 150 млн т нефти) и Акто-ты (геологические запасы: ≈ 159 млн т конденсата) (рис. 1) [1].

Фонд выявленных структурных ловушек в подсолевом комплексе на южной окраине Прикаспийской впадины в основном разбурен, что приводит к необходимости вовлечения в процесс геолого-разведочных работ новых малоизученных бурением территорий. С этих позиций интерес представляет ограничивающая с юга Прикаспийскую синеклизу Калмыцко-Устюртская система палеозойских дислокаций. Наименее изученной в ее акваториальной части является Северо-Каспийская складчато-над-виговая зона [2]. Следует отметить, что практически неисследованными на данной акватории остаются именно палеозойские отложения, в то время как на мезозойский комплекс в XXI в. активно велись геолого-разведочные работы, в результате которых были открыты месторождения Каламкас-море, Хазар, Ауэзов, Нарын, Укатное, Жамбыл и Жетысу (см. рис. 1). Однако они имеют относительно небольшие размеры, а геологические запасы наиболее крупного из них, месторождения Каламкас-море, составляют ≈159 млн т нефти [1], что в настоящее время не является достаточным для перехода к стадии его освоения.

Кратная разница в ресурсной базе объектов в палеозойских и мезозойских отложениях обусловила целесообразность ориентирования геолого-разведочных работ на палеозойский комплекс Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны, где существует потенциал открытия крупных месторождений УВ.

Рис. 1. Обзорная карта Северного Каспия Fig. 1. Overview map of Northern Caspian

Казахстан

АТЫРАУ

Астраханское

I

Кайран

I

АСТРАХАНЬ

Кашаган

Жа оссия

II

Каламк оре

2.3

Скв. Петровская-1

V в. Курман

Скв. Лаганская-1

100 км

III

Западно-Ракушечное

II

^ Ауэзов Хазар

V’ Ука

III’

VI Скв.

IV’

Скв. Сатпаев-1PZ

Скв. Сатпаев-1

ное III

Скв. Тулпар-1 урмангазы-2 IV

’ Нарын

Актоты Королевское и Тенгиз Ансаган

Жетысу Скв. ’

]1[

]2[

I’ ] 7

Кайран

Хазар

1 — государственная граница; месторождения нефти и газа в отложениях ( 2 , 3 ): 2 — подсолевых палеозойских, 3 — надсолевых мезозойских; 4 — скважины на акватории; 5 — границы тектонических элементов; 6 — тектонические элементы (I — Прикаспийская синеклиза, II — Калмыцко-Устюртская система палеозойских дислокаций (2.1 — Каракульско-Смушковская складчато-надвиговая зона, 2.2 — Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона, 2.3 — Южно-Эмбинская складчато-над-виговая зона), III — кряж Карпинского); 7 — линии композитных профилей

1 — state borders; oil and gas fields in the deposits ( 2 , 3 ): 2 — subsalt Palaeozoic, 3 — above-salt Mesozoic; 4 — wells in the sea; 5 — boundaries of tectonic elements; 6 — tectonic elements (I — Caspian Syneclise, II — Kalmytsko-Ustyurtsky system of Palaeozoic dislocations (2.1 — Karakulsko-Smushkovsky fold and thrust zone, 2.2 — North Caspian fold and thrust zone, 2.3 — South Embinsky fold and thrust zone), III — Karpinsky ridge); 7 — lines of slalom seismic sections

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

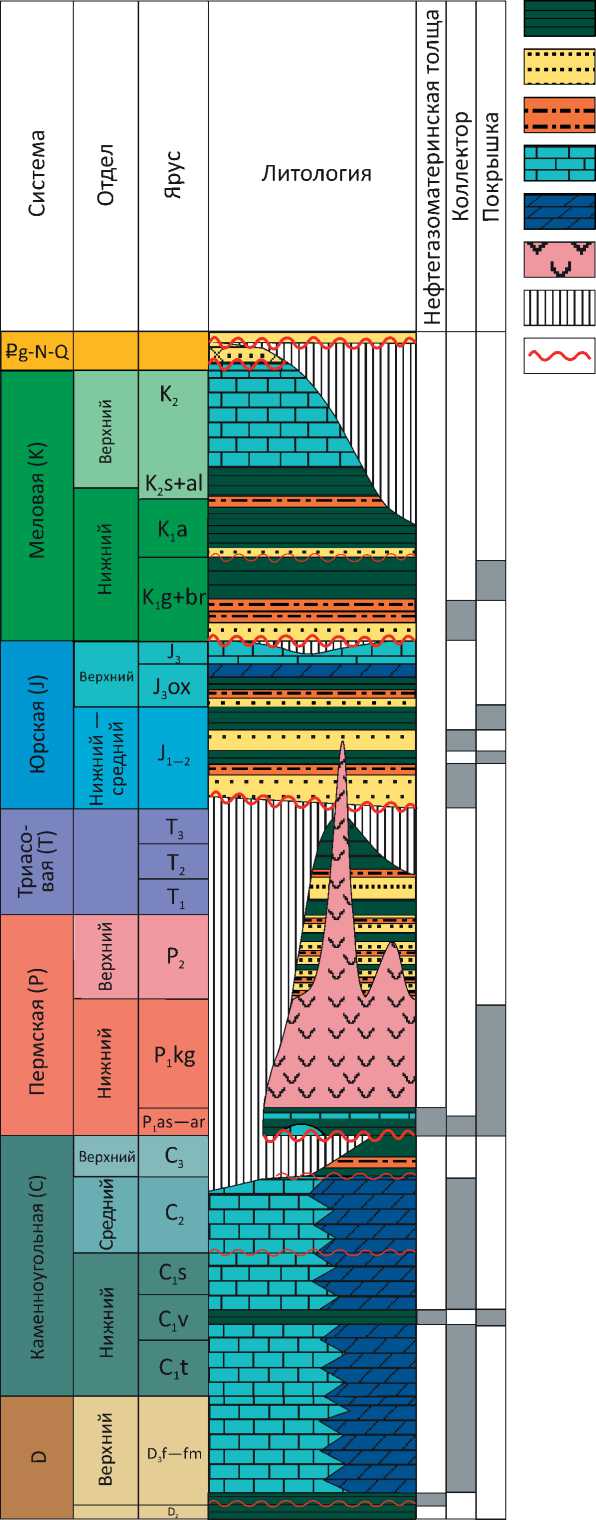

Рис. 2.

Сводная стратиграфическая колонка Северного Каспия (составлена с использованием [3–5])

Fig. 2.

Summary stratigraphic chart, North Caspian (created using [3–5])

1 — глины; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — карбонаты; 5 — мергели; 6 — соли и ангидриты; 7 — интервалы отсутствия/размыва отложений; 8 — несогласия

1 — clay; 2 — sandstone; 3 — siltstone; 4 — carbonate; 5 — marl; 6 — salt and anhydrite; 7 — interval of the deposits lacking/washout; 8 — unconformity

Большая часть выявленных запасов нефти и газа в палеозойском комплексе сосредоточена в карбонатных отложениях позднедевон-среднека-менноугольного возраста (рис. 2) [3]. В качестве регионального флюидоупора выступает соленосная толща кунгурского яруса нижней перми. Второстепенную роль в качестве флюидоупоров здесь играют глинистые отложения артинского и в меньшей степени ассельского ярусов. Известно, что общая мощность солей уменьшается от центральной части Прикаспийской синеклизы к ее бортам до полного исчезновения. В опубликованной литературе территория Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны чаще всего показана областью, где эвапоритовые отложения не накапливались [4], что значительно повышает геологические риски в части наличия флюидоупора и сохранности залежей УВ и, соответственно, уменьшает вероятность обнаружения месторождений нефти и газа. Данная статья посвящена актуальной проблеме региональной геологии — определению области распространения эвапоритовой толщи на акватории Северного Каспия.

Данные и методы

Основой для исследований, проведенных авторами статьи, послужили сейсморазведочные данные 2D объемом около 15 тыс. км, полученные с 1995 по 2019 г. Качество сейсмических материалов варьирует как по площади работ, так и по глубине разреза. Для интервала мезозойских отложений имеющиеся сейсмические данные обладают хорошим и/или удовлетворительным качеством, для палеозойских — удовлетворительным и/или низким. Такая особенность связана не только с тем, что целью большинства сейсморазведочных работ была верхняя часть разреза (отработка с короткими приемными устройствами и маломощными пневмоисточниками), но также и со строением палеозойского интервала, осложненного многочисленными складчато-надвиговыми деформациями, а также структурами, связанными с проявлением соляной тектоники.

Для повышения степени разрешенности волнового поля в палеозойской части разреза в 2017– 2018 гг. по заказу ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Каспийская нефтяная компания» силами ООО «СЖЖ Восток» было переобработано около 3000 км сейсмических профилей 2D, расположенных в пределах Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны, с использованием новых технологий обработки. В 2019 г. в ООО «Каспийская нефтяная компания» были проведены полевые сейсморазведочные работы 2D объемом 310 км, основной целью которых было получение качественного материала для уточнения геологического строения палеозойской части разреза. Включение в интерпретацию переобработанных и новых сейсмических профилей позволило уточнить геологическое строение палеозойского перспективного комплекса. Несмотря на существенный прирост информации, результа-

0 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS ты интерпретации данных 2D во многих случаях по-прежнему остаются дискуссионными.

Кроме сейсмических данных авторы статьи использовали результаты глубокого бурения. Как уже упоминалось, в Прикаспийской синеклизе в подсолевом карбонатном комплексе открыты месторождения Кашаган, Кайран и Актоты. В Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоне на подсолевые отложения была пробурена лишь одна скважина — Сатпаев-1PZ, которая, достигнув проектной глубины, вскрыла только нижнепермские (P1ar) глинистые отложения [6], не войдя в целевой интервал. В отдельных скважинах, целевыми объектами которых были мезозойские отложения, породы на забое были датированы московским веком среднего карбона (в процессе бурения по этим отложениям было пройдено не более первых метров или первых десятков метров) [7]. Большинство скважин добурены до нерасчлененной верхнепермотриасо-вой толщи, выделяемой ниже поверхности предъ-юрского несогласия.

Выделение кунгурских отложений на площади исследований

Кунгурские отложения вскрыты на многих площадях Прикаспийской синеклизы. В нижней части этого интервала чаще всего залегают карбонатные отложения и ангидриты (филипповский горизонт), выше следует мощная толща солей с прослоями ангидрита (иреньский горизонт), местами с глинистой примесью. Соленосный комплекс перекрыт сульфатной пачкой. Мощность кунгурских отложений изменяется от сотен метров до нескольких километров, что обусловлено процессами соляной тектоники [5].

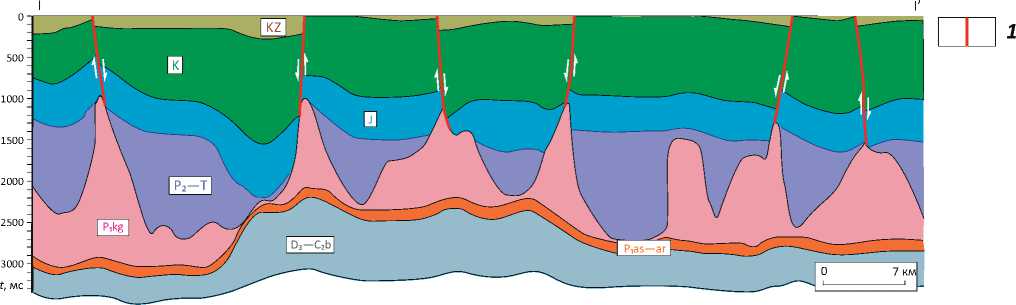

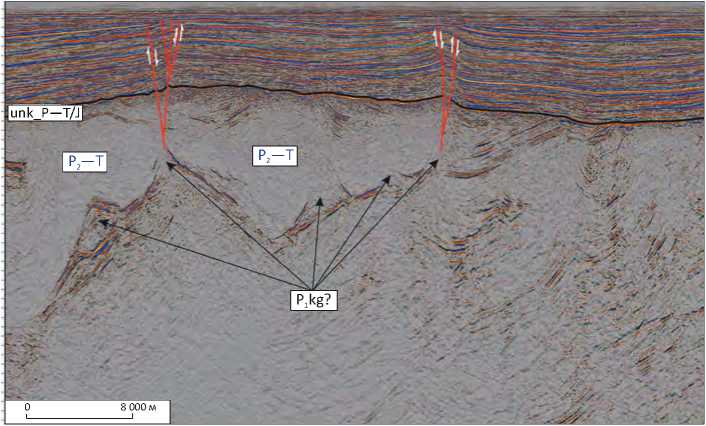

В акваториальной части Прикаспийской синеклизы наличие эвапоритовых толщ мощностью первые километры не вызывает сомнений: они вскрыты скважинами на месторождениях Кашаган, Кайран, Актоты и выделяются на временных разрезах в виде интервалов с хаотичным волновым полем и/или морфологией, морфологией, характерной для соляных подушек и диапиров (рис. 3). Соляная тектоника оказывала влияние на мезозойские отложения: над соляными куполами в этой части разреза отмечаются пликативные деформации чехла и развитие амплитудных (до первых сотен метров) сбросовых нарушений (см. рис. 3) [8].

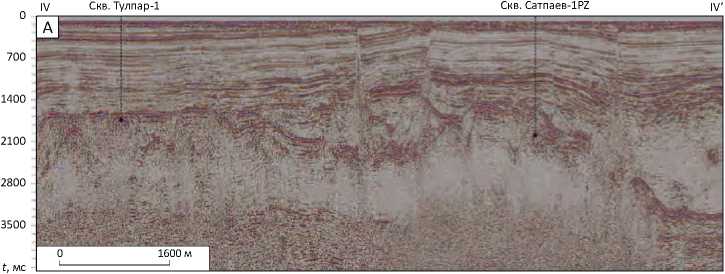

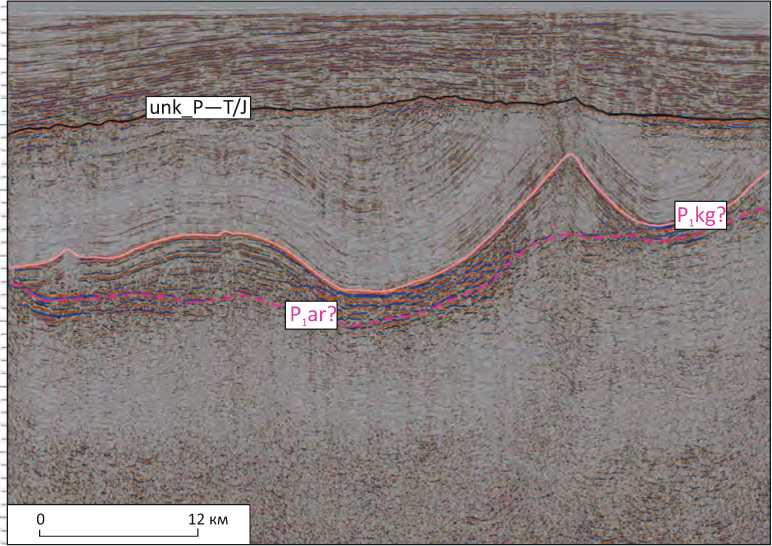

В Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоне волновое поле на сейсморазведочных профилях 2D в палеозойской части разреза крайне сложно интерпретировать однозначно. Как уже отмечалось выше, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, на данной территории полевые сейсморазведочные работы были нацелены на мезозойскую часть разреза и, как следствие, разрешенность волнового поля на больших глубинах становится заметно ниже. Во-вторых, палеозойский комплекс имеет сложное складчато-надвиговое строение (рис. 4). В-третьих, для него характерна недоста- точная изученность бурением: единичными скважинами охарактеризована только верхняя часть палеозойского комплекса в небольших интервалах глубин.

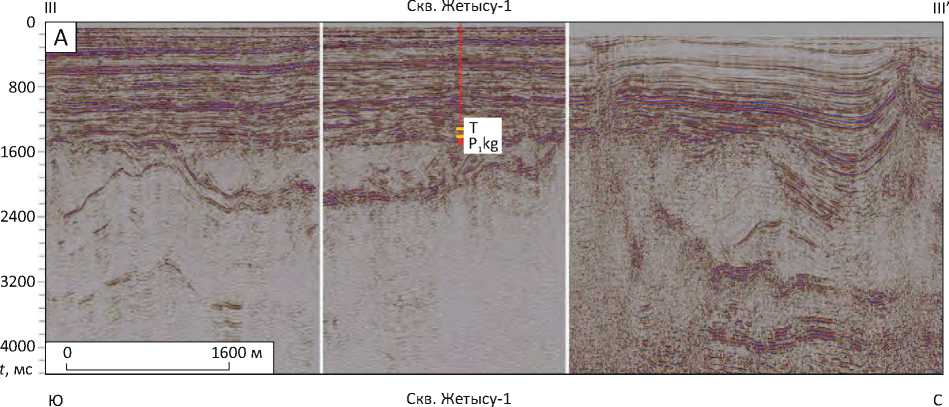

Скв. Жетысу-1 бурилась на мезозойские отложения и, после вскрытия кунгурских эвапоритов, была остановлена. На временном разрезе по профилю III–III′ (рис. 5) в районе скважины эвапоритовой толще, согласно стратиграфической привязке, соответствует интервал с хаотичным волновым полем с локально протяженными осями синфазности в его нижней части. Подобная сейсмическая картина характерна для солей с прослоями сульфат-но-карбонатных пород. В аналогичных прослоях (филипповский горизонт) отмечаются многочисленные нефтегазопроявления в Астраханско-Калмыцком секторе, прилегающем к рассматриваемой территории [9]. В северной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны фиксируется достаточно мощная (до 1,5 км) эвапоритовая толща. Южнее на временных разрезах отмечается предположительно выход под поверхность предъюрского размыва (unk_P-T/J) касимовско-артинских (C3– P1ar) преимущественно терригенных отложений. В данной ситуации наиболее вероятным представляется эрозия кунгурской эвапоритовой толщи, а не отсутствие отложений в ней.

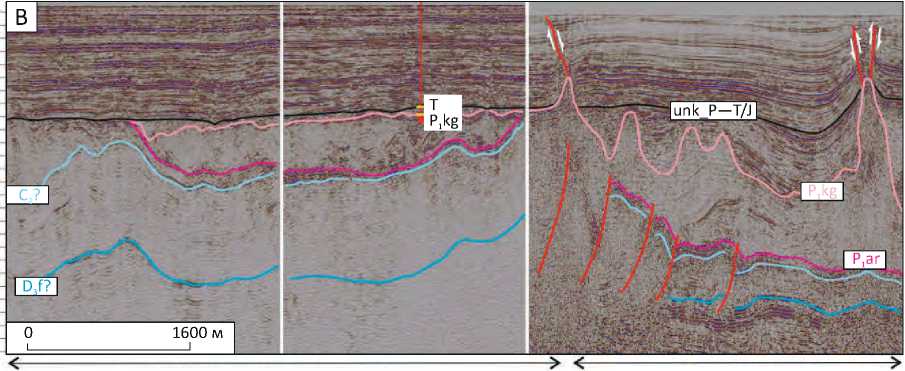

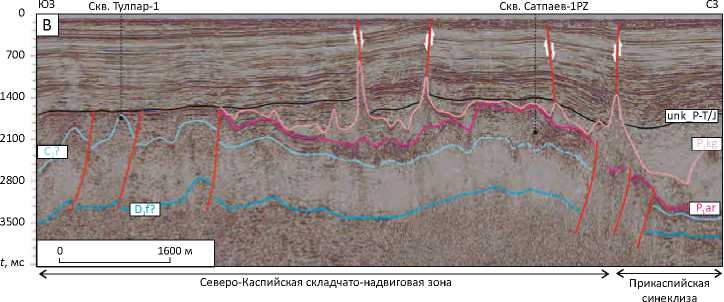

Как уже указывалось, скв. Сатпаев-1PZ (2017) бурилась на верхнедевон-среднекаменноугольные карбонатные отложения, однако, достигнув проектной глубины, вскрыла только нижнепермские породы [6]. В процессе бурения было пройдено около 150 м кунгурских солей и ангидритов, затем встречена толща пластичных набухающих глин раннепермского возраста с зеркалами скольжения и углами падения по наклономеру от 40 до 70° (результат тектонических деформаций или глиняного диапиризма?). Фактическая мощность глинистой толщи оказалась более 1 км, и ее подошва не была вскрыта скважиной. На временном разрезе IV–IV′ (рис. 6), проходящем в непосредственной близости от скв. Сатпаев-1PZ, в северной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны отмечается наличие эвапоритовой толщи в виде соляных диапиров, прорывающих мезозойский комплекс. Мощность кунгурских отложений уменьшается в южном направлении до сотен метров, а затем этот интервал разреза выходит под поверхность предъюрско-го несогласия.

В центральной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны на всех сейсмических профилях 2D отсутствует сейсмокомплекс, надежно ассоциируемый с эвапоритовой толщей. На временных разрезах чаще всего выделяется два интервала, отличающихся сменой динамического и частотного состава сейсмической записи: понижением частоты и снижением амплитуды, что вероятно соответствует карбонатным отложения (D3fm–C2m), а комплекс с дифференцированным характером отражений как по площади, так и по разрезу ха-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю I–I’ через месторождение Кашаган Fig. 3. Geoseismic section along I–I’ Line running across the Kashagan field

1 — разломы.

Положение разреза см. на рис. 1

1 — faults.

For position of the section see Fig. 1

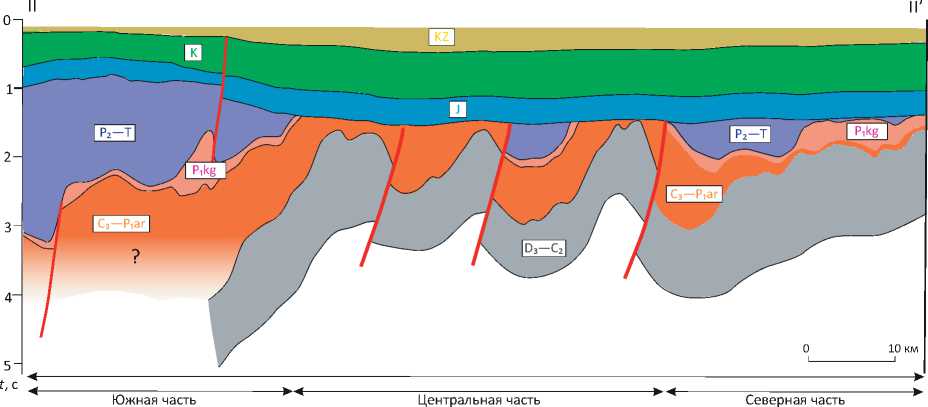

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез по профилю II–II’ через Северо-Каспийскую складчато-надвиговую зону

Fig. 4. Geoseismic section along II–II’ Line running across the North Caspian fold and thrust zone

Усл. обозначения см. на рис. 3. Положение разреза см. на рис. 1 For Legend see Fig. 3.

For position of the section see Fig. 1

рактеризует карбонатно-терригенную толщу (C3– P1ar?). Данная особенность волнового поля хорошо видна в юго-западных частях композитных профилей III–III′ и IV–IV′ (см. рис. 5, 6). Подтверждением локального отсутствия в разрезе верхнекаменно-угольно-среднетриасовых отложений являются результаты бурения скважин Хазар-1 и Тулпар-1, где под верхнетриасовыми породами вскрыты десятки метров карбонатных отложений московского возраста (C2m) [7]. Необходимо также отметить, что эти скважины пробурены на валах Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны. В пределах локальных прогибов возможно присутствие небольших по мощности толщ эвапоритов, однако доказательства этого в настоящее время отсутствуют.

Южная часть Северо-Каспийской складча-то-надвиговой зоны заметно отличается от центральной и северной (см. рис. 4). Здесь в разрезе отсутствуют отражения, ассоциируемые с подсолевыми комплексами, и появляется мощная толща

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 5. Композитный временной сейсмический разрез по профилю III–III’

Fig. 5. Slalom seismic time section along III–III’ Line

t , мс

Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона Прикаспийская синеклиза

А — без интерпретации, B — с интерпретацией.

Усл. обозначения см. на рис. 3.

Положение разреза см. на рис. 1

А — without interpretation; В — with interpretation.

For Legend see Fig. 3.

For position of the section see Fig. 1

верхнепермотриасовых отложений (рис. 7). Наличие эвапоритов вблизи кряжа Карпинского является дискуссионным вопросом, поскольку в этой части территории нет ни одной скважины, вскрывшей кровлю солей. Передача корреляции ОГ из Прикаспийской синеклизы, где наличие солей доказано, также является неоднозначной, однако на сейсмических разрезах вблизи кряжа Карпинского в интервале предположительно кунгурских отложений выделяются тела линзовидной и куполовидной форм, согласно перекрытые более молодыми породами (рис. 8). Характер волновой картины и взаимоотношения отражающих границ в кровле и подошве этих тел, а также над ними, позволяет предположить, что это соляные подушки, сформи- ровавшиеся в триасовое (позднетриасовое?) время. Локальная зона увеличения толщин кунгурских (?) отложений вблизи кряжа Карпинского приурочена к зоне тектонических нарушений сдвиговой природы: цветковая геометрия серии разломов, типичная для сдвиговых зон (зон транстенсии?), хорошо идентифицируется в верхней части разреза, в отложениях мезозоя. Образование соляных куполов и подушек вдоль зон тектонических нарушений является одной из особенностей соляной тектоники [10]. Приуроченность зон повышенных толщин предполагаемых кунгурских отложений к тектоническим нарушениям (связанная, возможно, с локальным проявлением присдвигового растяжения) можно рассматривать как дополнительный фактор, позво-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 6. Композитный временной сейсмический разрез по профилю IV–IV’

Fig. 6. Slalom seismic time section along IV–IV’ Line

А — без интерпретации, B — с интерпретацией.

Усл. обозначения см. на рис. 3.

Положение разреза см. на рис. 1

А — without interpretation; В — with interpretation.

For Legend see Fig. 3.

For position of the section see Fig. 1

Рис. 7. Временной сейсмический разрез по линии V–V’

Fig. 7. Seismic time section along V–V’ Line

V

V’ t, мс

Усл. обозначения см. на рис. 3

Положение разреза см. на рис. 1

For Legend see Fig. 3

For position of the section see Fig. 1

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 8. Временной разрез по линии VI–VI’

Fig. 8. Seismic time section along VI–VI’ Line

VI VI’ t, мс

Положение разреза см. на рис. 1

For position of the section see Fig. 1

Рис. 9. Карта толщин эвапоритовой толщи кунгурского яруса нижней перми (P1kg)

Fig. 9. Thickness map of Lower Permian Kungurian evaporite sequence (P1kg)

Казахстан

АТЫРАУ

I

АСТРАХАНЬ оссия

IV

III

V

20 км

Толщина P kg, м

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

II III

II

1 — полигон исследования; 2 — область отсутствия (эрозии) кунгурских отложений. Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — boundary of the study area; 2 — region of Kungurian deposits absence (erosion). For position of the section see Fig. 1

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ляющий прогнозировать наличие солей и в южной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны. В некоторых случаях соляные подушки могут быть приурочены к ядрам асимметричных антиклинальных складок (срыва?), подобных идентифицированной в юго-западной части профиля V–V′ (см. рис. 7).

Таким образом, исходя из наличия и морфологических особенностей проявления кунгурской сульфатно-галогенной толщи, акваторию Северного Каспия можно условно разделить на три области (рис. 9). Самая северная из них — это область распространения соляных диапиров, охватывающая Прикаспийскую синеклизу и северную часть Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны. Наличие солей и ангидритов здесь подтверждено результатами бурения скважин. Южнее расположена область эрозии кунгурских отложений. Самой неоднозначной является южная часть Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны, где на единичных сейсморазведочных профилях фиксируются тела, морфологически ассоциируемые с соляными подушками. При этом наличие здесь выдержанных по площади (маломощных) соленосных кунгурских отложений остается предметом дискуссии.

Заключение

В результате интерпретации геолого-геофизических данных авторами статьи построена карта предполагаемого развития кунгурских отложений на территории Северного Каспия. Она базируется на анализе интерпретации большого объема сейсмических данных 2D, анализе результатов глубокого бурения с учетом известных обобщений данных по строению и истории геологического развития рассматриваемой территории. Вероятно, в кунгурское время Северо-Каспийская складчато-надвиго-вая зона являлась бортовой зоной Прикаспийского изолированного бассейна, где накапливались эвапориты мощностью в сотни метров.

В настоящее время в центральной части Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны картируется область эрозии кунгурских отложений, что влечет за собой увеличение геологических рисков

для поисковых объектов в палеозойском комплексе по наличию флюидоупора и сохранности залежей. Необходимо отметить, что в восточной части этой центральной области, по результатам бурения скважин Нарын-1, Хазар-1, Тулпар-1, Ауэзов-1 и Калам-кас-море-1, установлено, что верхнепалеозойские карбонатные отложения перекрыты терригенными верхнетриасовыми или нижнеюрскими породами [7] с низкими флюидоупорными свойствами, а в западной части по результатам интерпретации сейсмических данных — ассельско-артинской толщей. В случае сходства ее литологического состава с одновозрастными молассовыми отложениями Каракульско-Смушковской зоны, данная толща не может служить покрышкой. Если же она сложена глинами, аналогичными вскрытым скв. Сат-паев-1PZ, ассельско-артинские отложения могут играть роль флюидоупора для скоплений УВ в карбонатном комплексе.

В северной области соленосная толща уверенно картируется на временных разрезах и подтверждена бурением. В южной области, обособляемой в районе поднятия Курмангазы, характер волновой картины также позволяет предположить наличие соляных подушек. Это наблюдение допускает возможность наличия в данной области маломощных (первые метры – десятки метров? до сотен метров?) соленосных кунгурских отложений площадного распространения. Таким образом, северная и южная области Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны характеризуются наименьшими геологическими рисками по наличию флюидоупора и сохранности залежей УВ в палеозойских отложениях.

Однако ранее авторы статьи в южной области обозначили высокие геологические риски по наличию карбонатных пород-коллекторов в палеозойском интервале разреза [11]. В связи с этим северная область Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны является наиболее перспективной с точки зрения обнаружения месторождений нефти и газа в рассматриваемом комплексе.

Список литературы Прогноз распространения кунгурских соленосных отложений в пределах Северного Каспия

- Нефтьгазинформ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://oilgasinform.ru/science/fields/ (дата обращения 27.12.2021).

- Куницына И.В., Дердуга А.В., Никишин А.М., Короткова М.А. Тектоническое строение и история развития палеозойского комплекса Северного Каспия // Геология нефти и газа. - 2020. - № 3. - С. 11-18. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-3-11-18.

- Абилхасимов Х.Б. Особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности. - М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. - 244 с.

- Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. - 342 с.

- Волож Ю.А., Парасына В.С. Астраханский карбонатный массив. Строение и нефтегазоносность. - М.: Научный мир, 2008. - 222 с.

- ПронинА.П., ШестопероваЛ.В. Нижнепермские отложения Северо-Каспийского поднятия (северная часть акватории Каспийского моря, Казахстан) // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2020. - Вып. 101. - С. 37-47. D0I:10.24411/1997-8316-2020-11013.

- Пронин А.П., Шестоперова Л.В. Литолого-стратиграфическая характеристика доюрских отложений Северо-Каспийского поднятия // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2019. - Вып. 99. - С. 35-47. DOI: 10.24411/1997-8316-2019-19902.

- Блоки Казахстанской части Каспийского шельфа. Перспективы нефтегазоносности. - Алматы, 2003. - 119 с.

- Воронин Н.И., Миталев И.А., Макарова А.М., Просянкин Д.Н. Филипповские отложения — новый перспективный горизонт на юго-западе Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. - 1991. - № 5. - С. 4-5.

- Горюнов Е.Ю., Игнатов П.А., Клементьева Д.Н., Серавина Т.В. Условия формирования солянокупольных структур в северной бортовой зоне Прикаспия // Геология нефти и газа. - 2010. - № 2. - С. 29-35.

- КуницынаИ.В., ДердугаА.В., Альмендингер О.А., Малышев Н.А., ХайруллинаЕ.А., ВержбицкийВ.Е., МитюковА.В. Региональная геологическая модель как основа для обоснования новых направлений поиска углеводородов в хорошо изученных шельфовых регионах (на примере Северного Каспия) // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 9. - С. 23-27. DOI: 10.24887/0028-2448-2021-9-23-27.