Прогнозирование успешности профессионального становления будущих специалистов посредством интеллект-карт

Автор: Козырева Ольга Анатольевна, Дьякова Наталья Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 4 (38), 2016 года.

Бесплатный доступ

Методологические вопросы и прикладные задачи профессионального развития составляют одну из центральных проблем современной науки. Различные аспекты профессионального развития специалиста сохраняют актуальность для психологических дисциплин (психология личности, социальная психология, когнитивная психология, педагогическая психология и т.д.), для прикладных отраслей психологии, а также для акмеологии и профессиональной педагогики. Целью статьи является обсуждение результатов апробации интеллектуальных карт как инструмента прогнозирования успешности профессионального становления будущих специалистов.

Профессиональное становление, студенты, будущие специалисты, интеллект-карта

Короткий адрес: https://sciup.org/144154383

IDR: 144154383

Текст научной статьи Прогнозирование успешности профессионального становления будущих специалистов посредством интеллект-карт

PREDICTING THE SUCCESSOF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENTOF FUTURE EXPERTS BY MEANS OF MIND MAPS

О.А. Козырева, Н.И. Дьякова

O.A. Kozyrevа, N.I. Diakova

Профессиональное становление, студенты, будущие специалисты, интеллект-карта.

Методологические вопросы и прикладные задачи профессионального развития составляют одну из центральных проблем современной науки. Различные аспекты профессионального развития специалиста сохраняют актуальность для психологических дисциплин (психология личности, социальная психология, когнитивная психология, педагогическая психология и т.д.), для прикладных отраслей психологии, а также для акмеологии и профессиональной педагогики. Целью статьи является обсуждение результатов апробации интеллектуальных карт как инструмента прогнозирования успешности профессионального становления будущих специалистов.

Professional development, students, future experts, mind map.

Methodological issues and application of professional development are some of the central problems of modern science. Various aspects of an expert,s professional development remain valid for psychological disciplines (psychology of personality, social psychology, cognitive psychology, educational psychology, etc.), for applied branches of psychology, as well as for acmeology and professional pedagogy. The aim of the article is to discuss the results of the testing of mind maps as a tool for predicting the success of the professional development of future experts.

П рофессиональное становление и развитие начинается с момента принятия человеком профессии и включения его в процесс ее освоения. А до этого момента он осуществляется благодаря личностному развитию, которое «запускает» процессы социализации и профессионализации (А.А. Деркач, 1999).

В психолого-педагогической литературе отсутствует четкое разграничение понятий развитие и становление . А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова в педагогическом словаре определяют становление как приобретение новых признаков и форм в процессе развития, приближение к определенному состоянию (А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова, 2000).

Э.Ф. Зеер понимает становление как процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. Как специально отмечает автор, становление обязательно предполагает потребность в развитии и саморазвитии, возможность и реальность ее удовлетворения, а также потребность в профессиональном самосохранении [Зеер, 2007].

Процесс становления включает определенные этапы, стадии, которые связаны с приобретением новых качеств, состояний и приближением к определенному результату. Ядром профессионального становления является взаимодействие личности и профессии (Э.Ф. Зеер, 2003).

В работах А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Ми- тиной профессиональное развитие понимается как неравномерный, нелинейный стадиальный процесс прогрессивного или регрессивного изменения личности, в ходе которого возникают конструктивные новообразования и деструктивные изменения личности.

Л.М. Митина под профессиональным развитием понимает рост, становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности (Л.М. Митина, 2004).

В философских исследованиях развитие определяется как процесс и результат целостной системы изменений. При этом любое изменение выступает как предпосылка, момент, продукт, способ, фаза процесса развития и существует не иначе, как в той связи, которая ведет к развитию. Изменения всегда связаны с возникновением нового. Интегральный характер изменений, преемственность между этапами, целостность, относительная завершенность (результативность), структурность – характерные черты развития как единства изменений, связанные с такими фундаментальными его характеристиками, как имманентность изменений, их направленность и необратимость, качественный характер.

Л.М. Митина утверждает единство личностного и профессионального развития специалиста, где фактором развития является внутренняя среда личности, ее активность и потребность в самореализации. Но при этом соотношение личностного и профессионального развития имеет, как специально отмечает автор, «неравновесную целостность» (Л.М. Митина, 2004).

Важным фактором профессионального развития специалиста являются внешние, объективные, преграды и внутренние, субъективные, препятствия. К внешним преградам относят: неблагоприятную социально-экономическую ситуацию; трудности в реализации деятельности; ухудшение межличностных отношений и психологического климата в профессиональной груп- пе; недостаточный уровень морального и материального стимулирования и другие. Как внутренние препятствия рассматриваются биологические факторы; активность личности; ее индивидуально-психологические особенности; профессионально обусловленные кризисы, профессиональные дезадаптации и стагнации, деформации. Эти препятствия выступают в качестве психологических барьеров.

Теоретико-методологический анализ научной литературы показывает, что профессиональное развитие может быть представлено двояким образом: по схеме процесса (как временная последовательность ступеней, периодов, стадий) и по структуре деятельности (как совокупность ее способов и средств, где следование их друг за другом имеет не временную, а целевую детерминацию).

Таким образом, проблема заключается в том, что профессиональное развитие представляет разнонаправленный процесс, в ходе которого не только осуществляется развитие личности, но и возможны периоды регресса и даже ее деградация. В процессе профессионального развития личность динамично изменяется. Это проявляется в виде «приращений» свойств и качеств. Прогнозирование профессионального развития дает возможность создания целенаправленного систематического поэтапного сопровождения студентов младших курсов, направленного на планирование профессионального становления и развития будущего специалиста.

С целью прогнозирования успешности профессионального становления будущих специалистов было организовано и проведено экспериментальное исследование. Осуществлены разработка интеллектуальной карты профессионального становления (на основе синтеза концепции интеллект-карт (mind map) Т. Бьюзена и представлений М.Р. Гинзбурга о показателе «сконструированности» учебнопрофессионального будущего) и создание инструкции к форме интеллектуальной карты профессионального становления.

Опытно-экспериментальной базой исследования явились студенты I курса факультета

ВЕСТНИК

ФФМО, специальности «Лечебное дело» ГОУ ВПО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Исследованием было охвачено 112 чел. в возрасте от 17 до 22 лет. Экспериментальная группа составила 68 чел., контрольная – 44 чел. Контрольная и экспериментальные группы не имели отличий по уровню среднего балла по результатам 1 сессии (UЭмп > 64, а UКр (n=13, при рp≤0.05=42, UЭмп> UКр недостоверны различия)).

Подготовительный этап к апробации интеллектуальной карты профессионального становления с первокурсниками экспериментальной группы:

– проведение практических занятий по ряду тем дисциплины «Психология и педагогика» с использованием обычной интеллектуальной карты как способа работы с программным материалом;

– работа контрольной и экспериментальной групп с программным материалом по теме «Психологические особенности юношеского возраста» (обсуждение учебной презентации «Психологические особенности юношеского возврата» и статьи «Психологическое содержание личностного самоопределения»);

– выполнение тестового задания «исходящего контроля» (объем – 20 вопросов, созданных на основании требований программы к теме занятия).

Контрольная и экспериментальные группы не имели отличий по уровню баллов за тест (U-критерий Манна – Уитни (UЭмп > 270, а UКр (n=24, при рp≤0.05= 207, UЭмп> UКр недостоверны различия)). Показатели результата теста в основном «хорошо» и «удовлетворительно».

Апробация интеллектуальной карты профессионального становления на экспериментальной выборке, разработка критериев оценки. Анализ интеллект-карты профессионального становления, доработка студентами: самостоятельное нахождение «ошибок» и «слабых мест». С целью проверки результативности осуществлялись написание и анализ студенческих эссе на тему «Что я делаю, чтобы стать в будущем хорошим специалистом» в экспериментальной и контрольной группах. Использовались качественный, семантический, конкорданс-методы.

Общий качественный анализ полученных интеллект-карт профессионального становления позволил прийти к выводу, что у первокурсников недостаточно развито понимание конкретного механизма и шагов, необходимых для поэтапного продвижения к поставленным учебнопрофессиональным целям и задачам. Перспектива временного планирования профессионального становления разворачивается в основном на малые временные промежутки (1 учебный год). Цели профессионального становления ближайшего будущего (2–3 года обучения) можно охарактеризовать в основном как «размытые», «неопределенные», связанные с исключительно учебным процессом (без указания на профессиональные составляющие будущего).

С заданием по созданию интеллект-карты профессионального становления экспериментальная группа справилась успешно (средний балл показали 59,4 % респондентов).

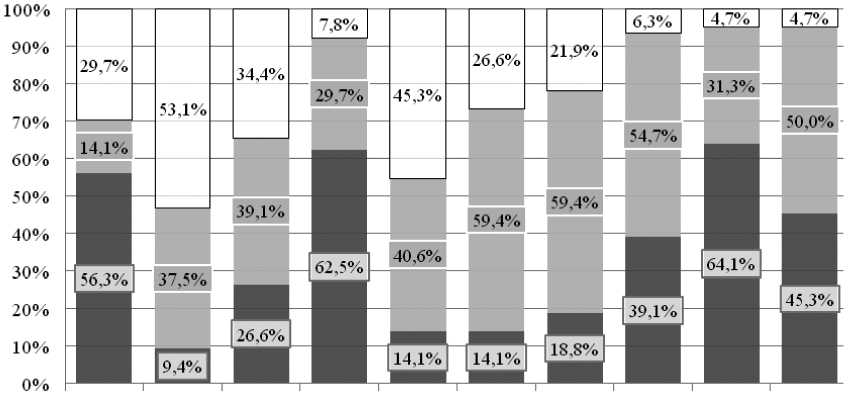

Количественная оценка результатов интеллектуальных карт, подготовленных экспериментальной группой (рис. 1), показала, что наличие таких элементов, как «Ассоциации-связки» (62,5 % от выборки) и «Качество и количество “пиктограмм”» (56,3%), дает низкий балл. Слабо «прорисована» и «представлена в эмфазах» зона ближайшего профессионального будущего. При этом необходимо специально отметить тот факт, что задание по созданию «эмфаз» не выполняют только 9,4 % испытуемых.

Низкий «Уровень ветвления» как показатель программирования целей имеют только 26,6 % испытуемых. Показатель «Внеучебное» находится на низком уровне у 14,1 %. Это демонстрирует то, что задачи учебного будущего тесно переплетены с личными ресурсами и целями.

Часть интеллектуальных карт, связанная с «настоящим», показала, что первокурсники отлично представляют себе, что является их личными и учебными ресурсами (средний балл у 60,9 %).

Однако по мере того как работа над созданием карты переходит на ее части, связанные с ближайшим и «условно далеким будущим», нами замечено падение представлений о том,

|

U/O |

кач. и кол-во пиктогра мм |

кач и кол-во «эмфаз» |

Уровень «ветвлен ня» |

«Ассоци ации— связки» |

"Внеучеб ное" |

соотвесв. Кригер. Задания. |

часть "Настоя щее" |

Часть" Бшгк Буд" |

Часть" Дальнее. Буд" |

Общая оценка |

|

Выс. балл (%) |

29.7% |

53.1°о |

34.4% |

7.8% |

45.3% |

26.6% |

21.9% |

6,3% |

4.7% |

4.7% |

|

Сред, балл (%) |

14.1% |

37.5% |

39.1% |

29.7% |

40.6% |

59.4% |

59.4% |

54.7% |

31.3% |

50.0% |

|

Низ. балл (%) |

56.3% |

9.4% |

26.6% |

62.5% |

14.1% |

14.1% |

18.8% |

39.1% |

64.1% |

45.3% |

Рис. 1. Результаты количественной оценки интеллектуальной карты профессионального становления что будет являться ресурсом и каких ресурсов недостает сейчас. Произошло увеличение доли низкой оценки за эти части интеллект-карт до 39,1 и 64,1 % соответственно.

Количественная оценка позволила нам сделать вывод о том, что действия планирования профессионального будущего «структурированы» на высоком уровне у незначительной части первокурсников экспериментальной группы (4,7 %). Низкий уровень имеют 45,3 % (т.е. почти половина респондентов).

Диагностирование результативности интеллект-карт учебно-профессионального будущего. В рамках исследования результативности интеллект-карт профессионального становления первокурсниками контрольной и экспериментальной групп было написано эссе «Что я делаю, чтобы в будущем стать хорошим специалистом?». В установке по написанию эссе были сформулированы те же критерии оценки, что и в интеллект-карте профессионального становления. Проведенный в контрольной группе общий (качественный, семантический) анализ текстов эссе показал, что при профессионально точной и адекватной сформированности как образа «хорошего специалиста», так и идеального об- раза «хорошего специалиста» у испытуемых отсутствует понимание конкретного механизма и шагов, необходимых для поэтапного продвижения к поставленным учебно-профессиональным целям и задачам.

К примеру, словарная статья конкорданса по части эссе, связанная с планированием будущего, примерно в 75 % случаев состоит из слов «учу» с окружением наречиями «преодоления трудности» (старательно, сложно, упорно). Результаты частотного анализа слов, входящих в суммарное семантическое ядро эссе как контрольной, так и экспериментальной групп, показал, что группы различаются (UЭмп = 53.5 а UКр (n=20, при рp≤0.05= 92, UЭмп< UКр достоверны различия)). Результаты качественного анализа слов в суммарных семантических ядрах представлены разными формами и порядками слов-сказуемых. Например, в экспериментальной группе присутствуют глаголы: осуществить, сделать, выбрать (в контексте «специальность»), решить (как «принять решение»), найти, устроиться (в контексте «на работу»), осознать, понять, познакомиться (в контексте «будущей работы»), в контрольной же сказуемые подобного рода практически не встречаются.

m

ВЕСТНИК

Таблица 1

Сравнительный анализ суммарных семантических ядер эссе

|

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||||

|

Семантическое ядро |

Семантическое ядро |

||||

|

Фраза / слово |

Кол-во |

Част., % |

Фраза / слово |

Кол-во |

Част., % |

|

специалист |

50 |

1,35 |

специалист |

114 |

2,22 |

|

решение |

33 |

0,89 |

все |

32 |

0,62 |

|

знание |

20 |

0,54 |

делать |

32 |

0,62 |

|

будущий |

18 |

0,49 |

нужно |

25 |

0,49 |

|

качество |

18 |

0,49 |

много |

23 |

0,45 |

|

осуществить |

17 |

0,46 |

медицинский |

21 |

0,41 |

|

делать |

15 |

0,41 |

университет |

21 |

0,41 |

|

профессия |

15 |

0,41 |

учиться |

21 |

0,41 |

|

стараться |

15 |

0,41 |

стараться |

20 |

0,39 |

|

специальность |

15 |

0,41 |

учить |

20 |

0,39 |

|

необходимый |

14 |

0,38 |

длить |

19 |

0,37 |

|

планировать |

13 |

0,35 |

помогать |

18 |

0,35 |

|

помогать |

13 |

0,35 |

работа |

17 |

0,33 |

|

найти |

13 |

0,35 |

будущий |

15 |

0,29 |

|

осознать |

12 |

0,32 |

пациент |

15 |

0,29 |

|

изучать |

12 |

0,32 |

понимать |

15 |

0,29 |

|

момент |

12 |

0,32 |

деть |

14 |

0,27 |

|

работа |

12 |

0,32 |

не могу |

14 |

0,27 |

|

ресурс |

12 |

0,32 |

курс |

14 |

0,27 |

|

учиться |

12 |

0,32 |

анатомия |

13 |

0,25 |

|

работать |

11 |

0,30 |

всегда |

13 |

0,25 |

|

работа |

11 |

0,30 |

именно |

13 |

0,25 |

|

учеба |

11 |

0,30 |

профессия |

13 |

0,25 |

|

дать |

10 |

0,27 |

имя |

12 |

0,23 |

|

курс |

10 |

0,27 |

учеба |

12 |

0,23 |

|

начать |

10 |

0,27 |

больница |

11 |

0,21 |

Обратная связь, полученная по результатам работы над эссе от первокурсников контрольной группы, показала, что основная масса студентов впервые выполняет «работу» по планированию профессионального становления.

В табл. 1 приведены результаты планирования профессионального становления первокурсников. Экспериментальная группа показала более высокие результаты по сравнению с контрольной, где работа по картированию не проводилась.

Валидизация интеллектуальной карты профессионального становления. Нами была предпринята попытка валидизации интеллектуальной карты профессионального становления как инструмента прогнозирования успешности профессионального становления.

С первокурсниками экспериментальной группы было проведено психодиагностиче- ское тестирование с использованием методик: «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ, разработан под руководством. В.И. Моросановой в 1988), «Шкала экзистенции (Existenzskala») (ESK) А. Лэнгле и К. Орглер (1989, переведен на русский язык С.В. Кривцовой в 2009), Оценка сфор-мированности компонентов действия планирования и уровня смысловой перспективы.

Количественный анализ результатов методик ССПМ выявил (рис. 2), что высокий уровень сформированности таких составляющих общий уровень саморегуляции поведения компонентов, как «Планирование (47,7 %)», «Гибкость» (38,3 %), «Самостоятельность» (45,3 %), наблюдается у более чем трети испытуемых, при этом «Моделирование», «Программирование» и «Оценивание» своих действий у тех же испытуемых выражены лишь на среднем уровне.

У таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации (импульсивное поведение), они не всегда замечают изменение си- туации, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и ошибок.

|

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% |

17 2% |

|||||||||||||||||

|

2и,э /о |

32,8% |

38,3% |

||||||||||||||||

|

47,7% |

45,3% |

|||||||||||||||||

|

— |

||||||||||||||||||

|

66,4% |

71,1% |

|||||||||||||||||

|

62,5% |

49,2% |

43,0% |

||||||||||||||||

|

47,7% |

||||||||||||||||||

|

4.7% |

13,3% |

11,7% |

4.7% |

12,5% |

11,7% |

|||||||||||||

|

Плашфова-ние |

Модешфова- ние |

ПрОфЗМШфО-в а ние |

Оценивание |

Гибкость |

Самостоятель ность |

|||||||||||||

|

Высок (%) |

47,7% |

20,3% |

17,2% |

32,8% |

38.3% |

45,3% |

||||||||||||

|

Сред(%) |

47,7% |

66,4% |

71,1% |

62,5% |

49,2% |

43,0% |

||||||||||||

|

Низ (%) |

4,7% |

13,3% |

11,7% |

4,7% |

12,5% |

11,7% |

||||||||||||

Рис. 2. Распределение результатов опросника «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ)

Таблица 2

Корреляционный анализ результатов шкал ССПМ и шкал оценки интеллектуальной карты профессионального становления

|

Планирование |

Моделирование |

Программирование |

Оценивание |

Гибкость |

Самостоятельность |

|

|

Качество и количество пиктограмм |

-0,28 |

-0,11 |

0,02 |

0,3 |

-0,21 |

0,22 |

|

Качество и количество «эмфаз» |

-0,21 |

-0,32 |

-0,08 |

0,01 |

0,01 |

0,41 |

|

Уровень «ветвления» |

-0,32 |

-0,13 |

-0,11 |

-0,02 |

0,07 |

0,11 |

|

«Ассоциации-связки» |

0,56 |

-0,15 |

-0,11 |

-0,02 |

0,13 |

0,20 |

|

«Внеучебное» |

-0,19 |

0,27 |

0,16 |

0,46 |

0,23 |

-0,21 |

|

Общая оценка |

-0,27 |

-0,13 |

0,03 |

-0,01 |

0,03 |

0,14 |

m

На основании общего анализа результатов ССПМ было сделано предположение, что невысокая сформированность таких элементов регуляции поведения, как моделирование и программирование, отразилась непосредственно на низкой оценке интеллект-карты профессионального становления по шкале «Ассоциации-связки», предполагающей наличие сказуемых и глаголов действия в качестве эмфаз, части «Настоящее», «Построение ближайшего будущего», «Построение условно дальнего будущего» и «Общая оценка».

Корреляционный анализ (табл. 2) показал, что есть достоверные положительные свя- зи (R=0,56) между уровнем оценки компонента интеллект-карты профессионального становления «Наличие элементов» – «Ассоциации-связки» и шкалой «Планирование», слабые отрицательные связи между шкалой «Моделирование» (R=-0,32) и «Качество и количество эмфаз», т.е. качество эмфаз в косвенном виде может служить показателем уровня действия моделирования как компонента действия планирования.

Анализ результатов «Шкалы экзистенции» (Existenzskala, ESK), представленный на рис. 3, показал, что такие показатели, как «Самодистанцирование» (28,0 %) и «Ответственность» (33,6 %), почти у трети испытуемых находятся

ВЕСТНИК

100%

90%

80%

70%

60%

|

— |

— |

— |

||||||||||||

|

72,0% |

63,6% |

76 6% |

72.9% |

|||||||||||

|

84,1% |

77,6% |

82,2% |

||||||||||||

|

— |

33,6% |

— |

||||||||||||

|

28,0% |

— |

11,2% |

— |

18,7% |

— |

— |

23,4% |

— |

26,2% |

— |

17,8% |

50%

40%

30%

20%

10%

|

Самодист а нцирование |

Сам стран с ценденция |

Свобода |

Ответствен ность |

Персональн ость |

Экзистенци альность |

Исполненн ость |

|

|

Высок (%) |

0.0% |

4.7% |

3,7% |

2,8% |

0,0% |

0,9% |

0,0% |

|

Сред(%) |

72.0% |

84,1% |

77,6% |

63,6% |

76,6% |

72,9% |

82.2% |

|

Низ (%) |

28.0% |

11.2% |

18,7% |

33,6% |

23,4% |

26,2% |

17,8% |

Рис. 3. Распределение результатов опросника «Шкала экзистенции»

на низком уровне. Это говорит об отсутствии у респондентов дистанции по отношению к себе и неумении реализовывать решения, принятые на основании личных ценностей. Невысокий уровень показателя «Ответственность» от- разился на низкой оценке интеллект-карты по шкале «Ассоциации-связки», предполагающей прорисовку сказуемых, а также на шкалах «Количество и качество пиктограмм» и «Общая оценка».

Таблица 3

|

Самоди-станци-рование |

Само-трансцен-денция |

Свобода |

Ответствен-ность |

Персо-наль-ность |

Экзистен-циаль-ность |

Испол-ненность |

|

|

Качество и количество пиктограмм |

-0,15 |

0,09 |

0,44 |

0,15 |

0,21 |

0,40 |

0,33 |

|

Качество и количество «эмфаз» |

-0,13 |

-0,03 |

0,22 |

-0,18 |

-0,21 |

-0,08 |

-0,15 |

|

Уровень «ветвления» |

0,00 |

-0,21 |

0,11 |

-0,02 |

-0,33 |

-0,19 |

-0,28 |

|

«Ассоциации-связки» |

0,07 |

-0,13 |

-0,04 |

-0,05 |

-0,21 |

-0,21 |

-0,25 |

|

«Внеучебное» |

0,08 |

0,30 |

0,29 |

0,16 |

0,15 |

0,16 |

0,15 |

|

Общая оценка |

0,20 |

-0,05 |

0,05 |

-0,07 |

-0,10 |

-0,15 |

-0,16 |

Корреляционный анализ результатов шкал ESK и шкал оценки интеллектуальной карты профессионального становления

Корреляционный анализ (табл. 3) показал, что есть положительные связи (R=0,40 и R=0,33) между уровнем оценки компонента интеллект-карты профессионального становления «Количество и качество пиктограмм» и шкалами «Эк-зистенциальность» и «Исполненность». Это косвенно указывает на неуверенность в правильности принятых решений.

Результаты проведенного исследования позволили прийти к следующим выводам: картирование профессионального учебнопрофессионального будущего способству- ет устойчивому повышению уровня развития рефлексивно-оценочных умений (нестандартности мышления, креативности, проблемности, критичности, системности); содействует раскрытию самореализационного и профессиональноличностного потенциала. Разработанные интеллект-карты дают возможность спрогнозировать этапы формирования таких социальнопсихологических аспектов профессионального развития, как: ответственное принятие решения о выборе профессии, специализации в ней; осознание своего места в будущей профессии;

ценностное отношение к профессиональной деятельности; осмысление собственной профессиональной роли; способность находить личностный смысл в профессиональном труде.

Список литературы Прогнозирование успешности профессионального становления будущих специалистов посредством интеллект-карт

- Акмеология: учеб. пособие/А. Деркач, В. Зазыкин. СПб.: Питер, 2003. 256 с.

- Бьюзен Т., Бьюзен Б. Интеллект-карты: практическое руководство. Минск: Попурри, 2010. 352 с.

- Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема//Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 19-27.

- Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2007. 240 с.

- Кайсарова Д.В., Коцюба И.Ю. Использование интеллект-карт для длительного наблюдения за процессом усвоения обучающимися содержания дисциплины//Дистанционное и виртуальное обучение. 2014. № 4. С. 101-105.

- Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. СПб., 1993. 223 с.

- Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993. 198 с.

- Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. 200 с.

- Якимов О.В. Педагогическое сопровождение профессиональной самореализации студентов//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016. № 2 (36). С. 101-104.