Программы развития опорных университетов первой волны: анализ целевых показателей и итоги реализации

Автор: Вадим Олегович Довбыш, Марина Львовна Белоножко, Оксана Сергеевна Андреева

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу реализации программ развития опорных университетов первой волны посредством изучения имеющихся публикаций и отчетной документации вузов, находящейся в открытом доступе. Рассмотрен и проанализирован ряд целевых индикаторов, обязательных для программ развития, таких как контингент студентов очного обучения, объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в расчете на одного научно-педагогического работника, объем общего бюджета вуза, а также показатели, характеризующие публикационную активность организаций в информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus и Web of Science. Подведены итоги реализации программ развития опорных университетов. Показана роль опорных вузов в региональном развитии и тенденции их перехода к программе стратегического академического лидерства «Приоритет–2030», способствующей выведению их на мировой уровень.

Опорный университет «первой волны», программа развития опорных вузов, показатели результативности, программа стратегического академического лидерства «Приоритет–2030»

Короткий адрес: https://sciup.org/149132253

IDR: 149132253 | УДК: 316.354 | DOI: 10.24158/tipor.2021.7.2

Текст научной статьи Программы развития опорных университетов первой волны: анализ целевых показателей и итоги реализации

Введение . Трансформация российского общества и высокий уровень конкуренции в мировой научной и образовательной среде предъявляют все новые требования к университетам. Наряду с традиционными ориентирами в сферах образования и исследований вектор развития вузов нацелен на прирост предпринимательской активности и обеспечение коммерциализации результатов научной деятельности. На федеральном уровне эти проблемы решаются вузами – участниками программ национальных исследовательских и федеральных университетов [1].

На региональном уровне достижение указанных выше ориентиров, а также решение ряда вызовов, таких как слабое взаимодействие образования с реальным сектором экономики, потеря регионами талантливой молодежи, нехватка позитивных изменений в городской и региональной средах, призван решить проект по созданию сети опорных университетов, запущенный в 2015 г. [2].

В связи с этим важным представляется проведение анализа результатов реализации программ развития опорных университетов с целью подведения итогов в части достижения целевых показателей и оценки достижения поставленных ориентиров. В качестве объекта исследования для подведения итогов реализации программ развития опорных университетов были выбраны представители первой волны проекта: Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) и Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Ключевым фактором в пользу такого выбора послужила доступность и полнота информации в официальных источниках.

Целевые показатели опорных университетов: анализ и итоги . Помимо укрупнения образовательных учреждений, Минобрнауки РФ предусмотрело целевые показатели, которые опорные университеты должны были достичь к концу 2020 г. К ним относятся, в частности:

-

• увеличение общей численности студентов минимум до 10 тыс. обучающихся в каждом вузе;

-

• рост доходов университетов до 2 млрд р. и более;

-

• увеличение объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника не менее, чем до 150 тыс. р.;

-

• число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования и др. (п. 5.4 Положения о конкурсе) [3].

Далее приведены результаты анализа достижения целевых показателей опорных университетов, выбранных в качестве объекта исследования.

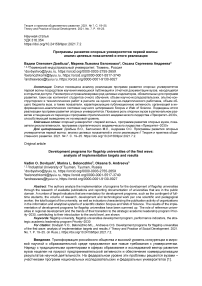

«Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения» [4]. В соответствии с отчетами о результатах самообследования рассматриваемых вузов, значения данного показателя в каждом из них существенно разнятся (рис. 1). Так, СамГТУ, ТИУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева вошли в проект, уже имея необходимый минимум студентов, в то же время в ВолгГТУ общая численность студентов в начале участия в проекте составляла менее 9 тысяч человек. При этом из представленных на рисунке данных видна устойчивая тенденция на снижение численности студентов по очной форме обучения. Так, за 5 лет участия в программе наименьшее снижение контингента студентов в рассматриваемых вузах наблюдается у ВолгГТУ - на 465 человек, что составляет 5,6 % контингента в сравнении с 2016 г.; затем у СибГУ им. М.Ф. Решетнева - на 592 человека (6,2 %); в СамГТУ число студентов снизилось на 623 человека (5,6 %), а в ТИУ произошло сокращение контингента на 1 337 человека, или 13 %.

Объяснение наблюдаемой тенденции есть в отчетах университетов, откуда можно выделить следующие причины:

-

• в целях повышения качества абитуриентов при формировании контингента студентов и для последующего повышения успеваемости обучающихся возрастают требования к среднему баллу ЕГЭ поступающих;

-

• в ходе приемной кампании не в полной мере выполняются планы по приему абитуриентов на внебюджетной основе;

-

• сказывается демографический спад, который наблюдается повсеместно в регионах с начала второго десятилетия 2000-х гг.;

-

• востребованность направлений подготовки по техническим специальностям уступает гуманитарным и естественнонаучным направлениям [5].

По отчетным данным за 2020 г., из рассматриваемых университетов необходимый минимум по вышеуказанному показателю сумели преодолеть лишь СамГТУ и ТИУ, в то время как численность контингента студентов по очной форме обучения ниже минимального порога просматривается в ВолгГТУ с начала участия в проекте, а в СибГУ им. М.Ф. Решетнева - с 2017 г. Следует отметить, что СибГУ им. М.Ф. Решетнева, СамГТУ и ТИУ сумели преломить тенденцию к снижению данного показателя, просматриваемую с первого года участия в программе, и увеличить, пусть и незначительно, численность студентов в 2020 г. В свою очередь, востребованность программ университета определяется их привлекательностью среди абитуриентов, имеющих высокий средний балл ЕГЭ. Так, в ТИУ значение среднего балла ЕГЭ в общем конкурсе на бюджетные места по сравнению с прошлым годом возросло до 67,21 баллов.

■ 2016 ■2017 ■2018 ■ 2019 ■ 2020

Рисунок 1 – Общая численность студентов

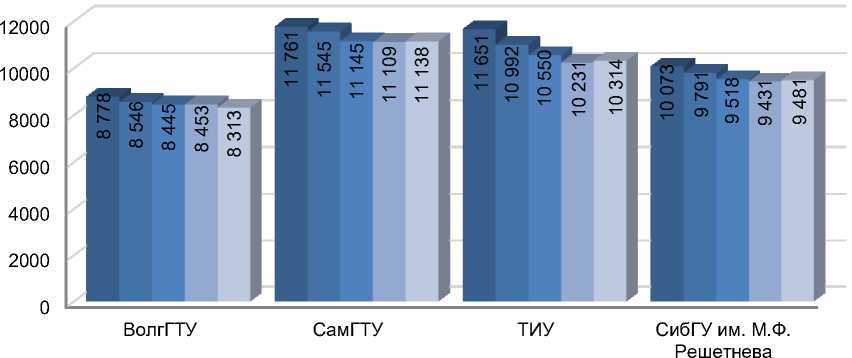

«Доходы вуза из всех источников». На рисунке 2 представлены результаты, достигнутые ВолгГТУ, СамГТУ, ТИУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева за четыре года реализации программы [6].

■2016 ■2017 ■2018 ■ 2019 ■ 2020

Рисунок 2 – Консолидированный бюджет, млн руб.

Из представленных данных видно, что уже на входе в программу все рассматриваемые вузы обладали необходимым бюджетом. С течением времени в ВолгГТУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева прослеживается постоянный планомерный рост бюджета. Так, в ВолгГТУ значение показателя по отношению к 2016 г. за 5 лет участия в программе выросло на 25 %, в Си-бГУ им. М.Ф. Решетнева – на 27 %, а в СамГТУ – на 28 %. Несколько иная ситуация наблюдается в ТИУ, где в вузе с первого года участия в программе консолидированный бюджет в 2 раза превышал минимальное значение по рассматриваемому показателю: в 2018 г. наблюдается его резкое снижение на 9 %, с последующим увеличением к 2020 г. произошло снижение доходов почти до уровня входных данных.

Наблюдаемый прирост доходов образовательных организаций связан с ростом базовых нормативных затрат на выполнение государственного задания, а, следовательно, и субсидий на финансовое обеспечение его выполнения, а также с увеличением объемов поступающих целевых средств и безвозмездных поступлений за счет активного взаимодействия с индустриальными партнерами университетов.

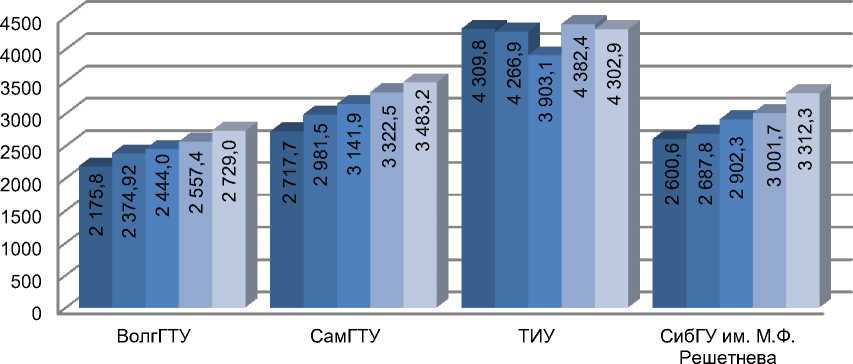

« Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) в расчете на одного научно-педагогического работника (НПР) ». На рис. 3 представлены результаты работы рассматриваемых университетов за 5 лет участия в программе. По данным отчетов ВолгГТУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева, с 2016 г. в вузах наблюдается планомерный рост значений показателя, с демонстрацией лучших результатов в 2020 г., что обусловлено увеличением объемов финансирования за счет участия сотрудников университета в конкурсах Минобрнауки России, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. Аналогичная ситуация сложилась в СамГТУ, за тем исключением, что лучшие результаты продемонстрированы в 2019 г., при этом наблюдается резкое снижение объема НИОКТР в 2020 г., связанное с завершением финансирования ряда долгосрочных крупных проектов.

ВолгГТУ СамГТУ ТИУ СибГУ им. М.Ф.

Решетнева

2016 2017 2018 2019 2020

Рисунок 3 – НИОКТР, тыс. руб./1 НПР

Несколько иная картина сложилась в ТИУ – ежегодное уменьшение значений показателя с момента начала участия в проекте развития опорного университета в 2019 г. сменяется приростом объема НИОКТР за счет участия в программах государственной поддержки, привлечения финансов из фондов научной и научно-технической деятельности и поступления средств по договорам на выполнение НИОКР.

По итогам работы за 2020 г. все представленные университеты соответствуют предъявленным программой развития требованиям по рассматриваемому показателю.

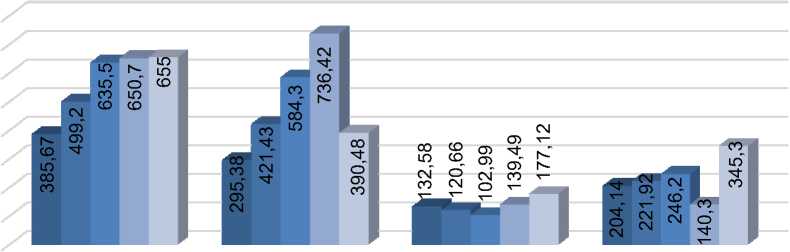

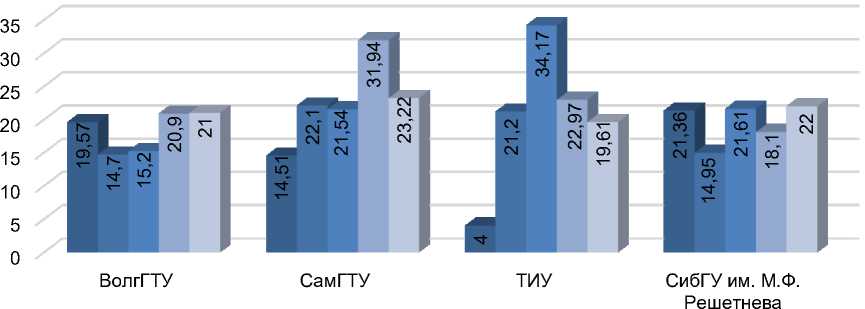

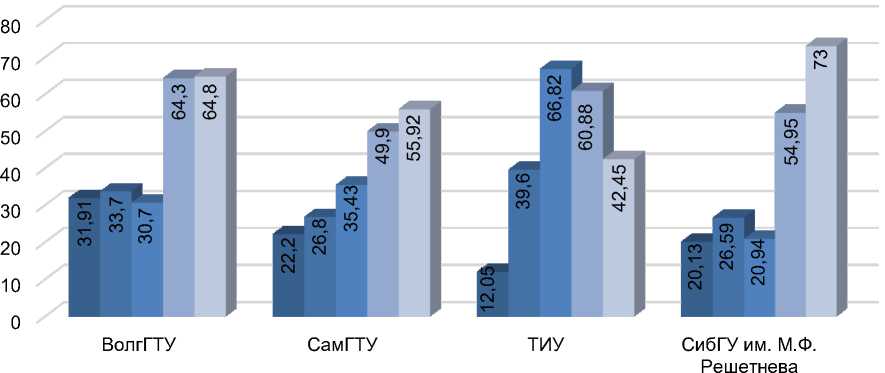

« Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science », « Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus ». Из данных, представленных на рисунках 4 и 5, видно, что все рассматриваемые вузы сумели не только преодолеть минимальное пороговое значение в 15 публикаций Web of Science и 20 публикаций Scopus на 100 НПР, но и существенно его превзойти.

2016 2017 2018 2019 2020

Рисунок 4 – Публикации Web of Science на 100 НПР

Так, в 2020 г. СибГУ им. М.Ф. Решетнева продемонстрировал количество публикаций Web of Science, превышающее пороговое значение почти в 1,5 раза. В то же время на рисунке 5 видно, что в период с 2016 по 2018 гг. значения по количеству публикаций Scopus были близки к минимальному или равны ему, а к 2020 г. произошел рост почти в 3,7 раз.

ВолгГТУ превысил минимальное значение по количеству публикаций Web of Science в 1,4 раза, а по количеству публикаций Scopus – в 3,2 раза.

В ТИУ пик публикационной активности за годы реализации программы развития наблюдается в 2018 г., а в последующие годы видно ее существенное снижение. В связи с этим в последний год реализации программы демонстрируется превышение минимального значения по количеству публикаций Web of Science только в 1,3 раза, а по количеству публикаций Scopus – в 2,1 раза.

■2016 ■ 2017 ■2018 ■2019 ■ 2020

Рисунок 5 – Публикации Scopus на 100 НПР

СамГТУ продемонстрировал наибольшее количество публикаций Web of Science в 2019 г., превышающее пороговое значение в 2,1 раза, но снизившееся к 2020 г. Количество публикаций Scopus постоянно увеличивалось, и в последний год реализации программы превысило минимальное значение в 2,8 раза.

Для увеличения публикационной активности вузами принимался ряд мер, среди которых не только стимулирование НПР, но и проведение на базе университетов международных конференций с публикацией материалов в журналах, включенных в международные базы данных, а также включение периодических изданий вузов в «Перечень рецензируемых научных изданий ВАК».

Проведенное исследование позволяет подвести следующие итоги:

-

1. В целом реализация программ развития опорных университетов прошла успешно. Из рассмотренных индикаторов только по одному наблюдается отрицательная тенденция почти на всем протяжении реализации программы опорных университетов – «Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения», что обусловливается демографическим спадом и ростом конкуренции в высшем образовании.

-

2. Опорные университеты оказывают положительное влияние на развитие региональных территорий в ключевых направлениях, таких как внедрение инноваций, выстраивание эффективного диалога с разными группами региональных стейкхолдеров, формирование кадрового потенциала для ведущих отраслей промышленности. В частности, ТИУ обеспечивает основные кадровые потребности экономики региона по таким направлениям, как машиностроение, приборостроение, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, транспортные средства, строительство и ряда других. В части формирования и развития кадрового потенциала для арктических территорий университет реализует образовательные программы, ориентированные на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для современного освоения и развития северного форпоста страны [7].

-

3. Реализация программ развития опорных университетов позволила выйти на новый уровень взаимодействия с регионами посредством создания на своей базе объектов инновационной

инфраструктуры, реализации проектов, в том числе и студенческих, по благоустройству и развитию территорий субъектов, непосредственного участия в рабочих группах при региональных органах государственного управления по кадровой политике [8]. Увеличилось сотрудничество вузов с региональными партнерами по уже имеющимся траекториям (повышение количества заказов на целевое обучение, проведение совместных НИОКР и программ повышения квалификации, непосредственное участие сотрудников университетов в разработке и реализации стратегических документов региона).

Успешная реализации программ развития опорных университетов дает им возможность рассчитывать на господдержку в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет–2030», способствующей выведению их на мировой уровень. Этот проект по поддержке университетов является самым крупным в истории современной России. Он направлен не только на поддержку программ развития университетов, но и на вовлечение их в достижение национальных целей, сбалансированное развитие страны, обеспечение доступного и качественного образования.

Критерии отбора вузов-участников следующие:

-

• не менее 4 тыс. студентов-очников;

-

• бюджет минимум 1 млрд руб.;

-

• не менее 5 % доходов должны быть обеспечены научными исследованиями и разработками.

При этом предложено несколько вариаций для вузов, которые не соответствуют сразу трем критериям [9]. Предлагается разделение университетов на три группы:

-

1) нацеленные на увеличение своего вклада в социально-экономическое развитие региона и разработку проектов в различных направлениях (получают базовую часть гранта);

-

2) ориентированные на проведение прорывных научных исследований, создание наукоемкой продукции, повышение глобальной конкурентоспособности российской науки и высшего образования (получают специальную часть гранта);

-

3) обеспечивающие наращивание кадрового потенциала в наукоемких отраслях и научнотехнологическое инновационное развитие субъектов РФ и (или) отраслей экономики и социальной сферы (получают специальную часть гранта) [10].

Правительство утвердило перечень целевых показателей эффективности реализации программ развития для этих групп образовательных организаций высшего образования, а также методики их расчета. Среди них – затраты вузов на НИОКР, объем привлеченного финансирования, публикационная активность НПР, доля обучающихся по различным уровням образования и пр. Утвержденные показатели результативности коррелируются с индикаторами, заложенными в программы развития университетов, что позволяет им заявиться к участию в «Приоритет–2030» [11].

Выводы . Подводя общий итог, можно с уверенностью сказать, что проделанная университетами работа по реализации программ развития укрепила взаимодействие вуза с регионами посредством введения новых форм, разработанных и запущенных на базе вузов, среди которых объекты инновационной инфраструктуры. Мероприятия регионального и федерального масштабов, а также проекты, направленные на развитие среды города и региона, также содействовали этому процессу. Усиление работы с индустриальными партнерами, непосредственное участие в кадровой политике региона способствует росту востребованности и конкурентоспособности опорных университетов и, что немаловажно, развитию регионов и страны в целом.

Заданный вектор развития опорных университетов ориентирует на то, что в оценке проделанной в будущем работы будет делаться акцент на развитие предпринимательской активности, коммерциализацию результатов научной деятельности и выстраивание взаимодействий с реальным сектором экономики посредством определения степени востребованности университета, а также объема участия в процессах трансфера знаний и технологий. Для этого вузам – участникам предстоит проделать большой объем работы по обеспечению открытости результатов научной деятельности, повышению уровня публичности, выстраиванию эффективного сетевого взаимодействия, формированию совершенно новых принципов управления [12].

Список литературы Программы развития опорных университетов первой волны: анализ целевых показателей и итоги реализации

- Аржанова И.В., Дерман Д.О. Опорные вузы России: ориентация не на индикаторы, а на результат // Образование в России: федеральный справочник. 2017. № 12. С. 171–175; Итоги реализации программ развития опорных университетов в 2016 г. / И.В. Аржанова, А.Б. Воров, Д.О. Дерман [и др.] // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 4. С. 11–21.

- Аржанова И.В., Дерман Д.О. Указ. соч.; Итоги реализации программ …; Доступность высшего образования в регионах России / А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов [и др.]. М., 2016. 32 с.; Опорный университет [Электронный ресурс]. URL: http://flagshipuniversity.ru/ (дата обращения: 24.06.2021).

- Тимошенко В. Сеть опорных университетов: костяк или костыль для образования? [Электронный ресурс] // Гарант.ру. Информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/article/701532 (дата обращения: 24.06.2021).

- Опорный университет...

- Волгоградский государственный технический университет [Электронный ресурс]. URL: http://www.vstu.ru/ (дата обращения: 24.06.2021); Самарский государственный технический университет [Электронный ресурс]. URL: https://samgtu.ru/ (дата обращения: 24.06.2021); Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. URL: https://www.sibsau.ru/ (дата обращения: 24.06.2021); Опорный Тюменский индустриальный университет [Электронный ресурс]. URL: https://www.tyuiu.ru/ (дата обращения: 24.06.2021).

- Опорный университет...

- Программа развития опорного университета 2016–2020 [Электронный ресурс] // Опорный Тюменский индустриальный университет. URL: https://www.tyuiu.ru/university/programma-razvitiya-opornogo-universiteta-2017-2018/ (дата обращения: 24.06.2021).

- Аржанова И.В., Дерман Д.О. Указ. соч.; Иванов С.А, Сокол-Номоконов Э.Н. Феномен опорных университетов региональной экономики в современной России // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 1. С. 19–30.

- Васильева А. Вузам обозначили новый «Приоритет». Появились подробности новой программы господдержки высшего образования [Электронный ресурс] // Газета Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4825944 (дата обращения: 24.06.2021).

- Савицкая Н. Новая волна объединений университетов не за горами [Электронный ресурс] // Независимая газета. URL: https://www.ng.ru/education/2021-03-10/8_8098_education1.html (дата обращения: 24.06.2021).

- Васильева А. Указ. соч.

- Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил дизайн Программы стратегического академического лидерства [Электронный ресурс] // Новости сибирской науки. URL: http://www.sib-science.info/ru/heis/va-leriy-10072020 (дата обращения: 24.06.2021); Современный университетский регистр. Как изменить дизайн системы высшего образования в России [Электронный ресурс] // Газета Коммерсантъ. URL: https://www.kommer-sant.ru/doc/3635939 (дата обращения: 24.06.2021).