Прогрессивная агрономия в создании и эффективном использовании высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства

Автор: Линьков Владимир Владимирович

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведённые многолетние исследования изучения целесообразности, последовательности и экономической эффективности создания и эффективного использования сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства показали, что в различных условиях хозяйствования могут быть использованы разные подходы перераспределения имеющихся в агрохозяйствах ресурсов. Экономическая эффективность рассматриваемой инновации составляет по сенокосам 1,33 долл./год чистой прибыли на балло-гектар сельскохозяйственных угодий, а по пастбищам 5,24 долл./год.

Прогрессивная агрономия, молочнотоварное скотоводство, сенокосно-пастбищные угодья, экономическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/149126673

IDR: 149126673 | УДК: 631.5:633.2.03

Текст научной статьи Прогрессивная агрономия в создании и эффективном использовании высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства

Интенсификация ведения современного скотоводства предусматривает грамотное и рациональное использование располагаемых видов ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности каждого конкретного агропредприятия. При этом основой интенсификации является активное и широкое внедрение достижений научно-технического прогресса [2, 3, 5–9, 11–18, 21–34], в результате которого происходят процессы изменения предметов труда под действием орудий труда и, собственно самого труда человека, в направлении совершенствования перераспределения потоков вещества и энергии в относительно замкнутых циклах биодинамических систем [1, 3, 5, 7, 16, 18, 22, 26], с наступлением саморегулятор-ных и иных качественных тенденций внутриортаслевого и межотраслевого взаимодействия [6, 8, 11, 15, 17, 21, 31].

Использование основ прогрессивной агрономии в качестве нового направления современного высокоэффективного интенсификационного земледелия предусматривает решение многокритериальных задач по адаптации процессов производства, функциональной синхронизации различных элементов биосистем и техногенеза [1, 3, 5, 9, 16, 18–20, 22, 26, 33, 34], а также – тщательное соблюдение сочетанного взаимодействия экологизации, экономики и технологичности производственных сельскохозяйственных систем [2, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 22, 26, 30].

Одним из важных моментов повышения количественных и качественных показателей крупнотоварного молочного скотоводства является создание и экономически просчитанное использование высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий. Поэтому, представленная к обсуждению тема является важной, актуальной и востребованной современным сельскохозяйственным производством и, без сомнения, будет полезной очень большому кругу специалистов и руководителей аграрных предприятий.

Целью исследований являлось обобщение накопленного опыта и интерпретация результатов изучения направленного изменения создания высокоэффективных сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства при непосредственном использовании современных агрономических тенденций в рамках нового направления земледелия – прогрессивной агрономии. Основной упор при этом сделан на создании и эффективной эксплуатации современного пастбища, в отдельные периоды используемого как сенокосные угодья – в первый год эксплуатации, после стравливания и отрастания полновесного урожая, для омолаживания пастбищных трав. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: многолетнее производственное изучение различных перспективных направлений совершенствования сенокосных и пастбищных угодий; проведение анализа высокотехнологичных факторов современного земледелия в различных условиях хозяйствования; разработка новых подходов создания и эффективного использования высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства.

Обзор источников информации. Использование так называемых базовых концепций эффективного взаимодействия отраслей сельскохозяйственного производства в сенокосно-пастбищном хозяйстве предусматривает по меньшей мере следующие положения (рис. 1) .

Производственно-экономический анализ условий хозяйствования

Организация производственных процессов сенокосно-пастбищного хозяйства и молочно-товарного скотоводства

Специализирующееся молочно-товарное агрохозяйство

Сочетанная мотивация взаимодействия агрономической и животноводческой отраслей

Производственно-экономический контроль «входа-выхода» продукционных и финансовых потоков

Рисунок 1. Организационно-технологические особенности взаимодействия отраслей в сенокосно-пастбищном хозяйстве агропредприятия (составлено по [5, 10–12, 15, 17, 28–30, 33] и новым собственным исследованиям)

Из рисунка хорошо видно, что практически на каждом агропредприятии должно осуществляться экономически целесообразное взаимодействие ведущих отраслей производства, при котором введение межотраслевого балансирования позволит так организовать производственные процессы в сельскохозяйственных отраслях, что они будут оказывать положительное взаимное влияние и позволят изыскивать значительные внутрихозяйственные резервы такого производства [1, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 30, 33].

Рассматривая практико-ориентированное совершенствование сенокоснопастбищного хозяйства специализированных молочно-товарных агропредприятий, необходимо подчеркнуть поступательное действие и взаимодействие, динамическую положительную направленность отдельных элементов такой организации процессов производства, представленных на рисунке 2 .

Биологическая часть агросистемы

Техногенная чась агросистемы

Количественный и качественный состав трудоресурсного потенциала Породный, возрастной и генетический потенциал животных Качество растительных сообществ сенокосно-пастбищных угодий

Финансовые ресурсы агрохозяйства Материальные средства предприятия (основные и оборотные средства производственного назначения) Агротехнологии и инновации

Рисунок 2. Агротехнологическое взаимодействие основных элементов сенокосно-пастбищного хозяйства (составлено по многочисленным источникам информации и собственным исследованиям)

Из рисунка также хорошо наглядно видно, что агротехнологическое взаимодействие основных элементов сенокосно-пастбищного хозяйства сельскохозяй- ственного предприятия происходит при непосредственном участии и действенном влиянии различных высокотехнологичных факторов земледелия. Так, например, в биологической части агросистемы задействованы макрофакторы сообщества растительного компонента агробиогеоценоза, управляющего воздействия и конкретных функций управления, а также – самих животных в их агроэкологическом взаимодействии с созданной агросистемой. В техногенной части можно наблюдать отдельные элементы, имеющие полные аналогии с биологической частью, в которых обязательно присутствуют: производственно-финансовое регулирование, материальные средства производства, инновации, основанные на современных достижениях научно-технического прогресса сельскохозяйственного производства.

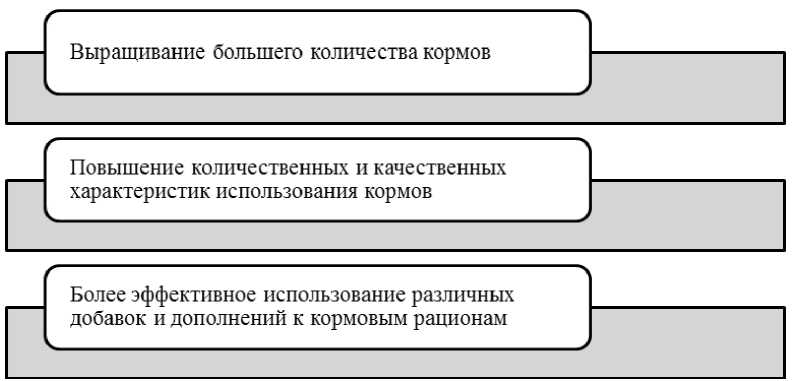

В качестве примера высокоэффективного сенокосно-пастбищного хозяйства можно привести молочно-товарное скотоводство Австралии и Новой Зеландии [34], прошедшее многолетний путь становления и вхождения в мировое производство животноводческой продукции молока и мяса. Основные системообразующие компоненты процессов кормления и кормопроизводства молочно-товарного скотоводства представлены на рисунке 3 , из которого видны действенные формы взаимодополнения такой оптимизации.

Рисунок 3. Важные элементы оптимизации кормления и кормопроизводства высокопродуктивного животноводства (интерпретировано по [1, 5, 10, 15, 17, 26–30, 34])

Материал, методика и результаты исследований. Исследования проводились в 1983–2017 гг. в условиях следующих крупнотоварных агропредприятий: СПК «Колхоз Свет Октября», РУП «Учхоз БГСХА» в Могилёвской области; СПК «Агрокомбинат «Снов» Минской области, ОАО «Рудаково», СПК «Лариновка» Витебской области. Предметом исследований являлись возможности прогрессивной агрономии в создании и эффективном использовании высокопродуктивных сенокосно-пастбищных агроугодий, обеспечивающих расширенное воспроизводство в молочно-товарном скотоводстве и упрочение местной кормовой базы на основе растительного сырья. В исследованиях использовалась общепринятая методика полевого и лабораторного опыта, а также методы анализа, синтеза, сравнений, прикладной математики. Все исследования выполнены по собственной инициативе, в свободное от основной работы время, за счёт личных средств.

В результате исследования были получены следующие данные, представленные в таблице 1 .

Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие уровень производственно-экономической деятельности изучаемых агропредприятий*

|

Анализируемые показатели |

I |

II |

III |

IV |

V |

|

Период 1983 г. |

|||||

|

Поголовье дойного стада, голов |

997 |

256 |

1458 |

1009 |

769 |

|

Среднегодовой удой на корову, т |

2,8 |

4,2 |

4,7 |

3,1 |

3,6 |

|

Произведено кормовых единиц на фуражную корову, т в том числе сена и пастбищного корма, т |

2,5 1,8 |

2,4 1,7 |

2,7 1,9 |

2,3 1,6 |

2,3 1,8 |

|

Уровень рентабельности молока, % |

6,3 |

22,1 |

23,5 |

10,8 |

24,4 |

|

Урожайность зерновых и з/б, т/га |

1,8 |

3,4 |

3,8 |

2,2 |

1,9 |

|

Рентабельность зерновых и з/б, % |

38,4 |

25,9 |

40,1 |

12,0 |

13,4 |

|

Рентабельность сенокосно-пастбищных угодий, % |

19,0 |

42,7 |

38,1 |

25,4 |

18,6 |

|

Период 1991 г. |

|||||

|

Поголовье дойного стада, голов |

1002 |

1094 |

1611 |

1332 |

1133 |

|

Среднегодовой удой на корову, т |

3,9 |

5,2 |

5,1 |

3,3 |

4,3 |

|

Произведено кормовых единиц на фуражную корову, т в том числе сена и пастбищного корма, т |

6,6 5,0 |

2,8 2,1 |

2,9 2,0 |

2,6 1,9 |

2,7 2,0 |

|

Уровень рентабельности молока, % |

12,9 |

34,1 |

22,7 |

10,5 |

25,0 |

|

Урожайность зерновых и з/б, т/га |

2,8 |

3,8 |

4,1 |

2,3 |

4,2 |

|

Рентабельность зерновых и з/б, % |

45,7 |

46,7 |

39,2 |

18,9 |

19,6 |

|

Рентабельность сенокосно-пастбищных угодий, % |

24,3 |

28,8 |

43,6 |

29,0 |

29,1 |

|

Период 2001 г. |

|||||

|

Поголовье дойного стада, голов |

994 |

1115 |

1713 |

1642 |

1279 |

|

Среднегодовой удой на корову, т |

2,8 |

5,4 |

6,2 |

2,4 |

3,7 |

|

Произведено кормовых единиц на фуражную корову, т в том числе сена и пастбищного корма, т |

2,7 1,4 |

2,5 1,6 |

2,6 1,7 |

2,2 1,5 |

2,5 1,5 |

|

Уровень рентабельности молока, % |

6,1 |

34,8 |

31,4 |

4,7 |

20,8 |

|

Урожайность зерновых и з/б, т/га |

2,2 |

3,9 |

5,3 |

2,8 |

3,4 |

|

Рентабельность зерновых и з/б, % |

14,9 |

44,1 |

42,6 |

30,3 |

18,2 |

|

Рентабельность сенокосно-пастбищных угодий, % |

11,3 |

37,6 |

29,9 |

34,6 |

49,3 |

|

Период 2017 г. |

|||||

|

Поголовье дойного стада, голов |

995 |

2198 |

2875 |

1850 |

1306 |

|

Среднегодовой удой на корову, т |

1,9 |

6,2 |

10,2 |

5,7 |

10,3 |

|

Произведено кормовых единиц на фуражную корову, т в том числе сена и пастбищного корма, т |

1,7 1,3 |

2,9 2,1 |

2,8 1,8 |

2,7 2,1 |

3,4 2,5 |

|

Уровень рентабельности молока, % |

- 14,8 |

31,9 |

47,2 |

23,4 |

56,5 |

|

Урожайность зерновых и з/б, т/га |

1,9 |

4,3 |

7,1 |

2,9 |

6,1 |

|

Рентабельность зерновых и з/б, % |

- 14,7 |

45,2 |

88,7 |

43,0 |

112,3 |

|

Рентабельность сенокосно-пастбищных угодий, % |

- 0,5 |

36,8 |

39,4 |

42,9 |

79,4 |

* Крупнотоварные агропредприятия: I – СПК «Колхоз Свет Октября»; II – РУП «Учхоз БГСХА»; III – СПК «Агрокомбинат «Снов»; IV – ОАО «Рудаково»; V – СПК «Лариновка».

Общий анализ таблицы показывает, что из представленных пяти крупнотоварных специализированных агрохозяйств можно выделить следующие три градации по их динамическому развитию: 1) СПК «Колхоз Свет Октября»; 2) РУП «Учхоз

БГСХА» и ОАО «Рудаково»; 3) СПК «Агрокомбинат «Снов» и СПК «Лариновка».

СПК «Колхоз Свет Октября» является в своём роде уникальным образцом аналогового подхода в управлении сельскохозяйственным производством в разные времена своего существования. Например, в прежние годы (1986 г.) хозяйство демонстрировало феноменальные результаты производственно-экономической деятельности и по комплексным показателям входило в двадцатку лучших (на 16-м месте) крупнотоварных агропредприятий республики. Даже в 1991 г. предприятие показывало высокие значения среднегодового удоя (3,9 т), производства кормов (производился тройной запас кормов, избыток которых реализовывался за рубеж страны), высоких уровней рентабельности изучаемых показателей. Вместе с тем, как видно из таблицы 1, хозяйство полностью растратило созданный задел и к настоящему времени перестало реализовывать имеющийся потенциал, оказавшись в 2014 году на самом последнем месте в рейтинге отечественного сельскохозяйственного производства. В 2017 году колхоз «отличился» не только низкими показателями производства, но и предстаёт глубокоубыточным предприятием, требующим неотложного вмешательства и реформирования.

Хозяйства второй градации РУП «Учхоз БГСХА» и ОАО «Рудаково» имеют длительную историю и, если в Учхозе БГСХА у руля предприятия более 30 лет стоял известный руководитель Н.И. Блохин, агроном по двум базовым образованиям, направляющий предприятие по пути экономического совершенствования и внедрения достижений научно-технического прогресса (самые первые в Республике внедрили компьютерные технологии персонифицированного подхода кормления и доения животных), то в ОАО «Рудаково» за такой же период времени сменилась целая череда руководителей, предприятие оказалось на грани банкротства в трудные 90-е годы и только благодаря действенным мерам частно-государственного партнёрства (Указу Президента и передаче хозяйства на баланс ОАО «Агропромбанка») в хозяйстве стали осуществлять чётко ориентированные, научно-обоснованные инвестиционные проекты по следующим направлениям: семеноводство агрокультур, круглогодичное тепличное овощеводство и овощеводство открытого грунта, картофелеводство, кормопроизводство, селекционно-племенную работу с поголовьем крупного рогатого скота (голштинизация черно-пёстрого скота), строительство новых, современных животноводческих комплексов с беспривязным содержанием скота, увеличение общих объёмов агропроизводственной деятельности, создание экономически эффективного производства, поглощение перерабатывающих и других предприятий АПК (молокоперерабатывающего завода, сельскохозяйственных предприятий региона). В результате в ОАО «Рудаково» среднегодовой надой на корову увеличился в 2017 г. по сравнению с 2001 г. и составил 5,7 т (увеличение в 2,4 раза при товарности молока 91 %), уровень рентабельности молока возрос с 4,7 % в 2001 г. до 23,4 % в 2017 г. (на 18,7 п.п.), рентабельность сенокосно-пастбищных угодий в 2017 г. составила 42,9 %.

Хозяйства третьей градации являются лидерами сельскохозяйственного производства в республике, имеют многолетнюю славную историю и, опять же, талантливых руководителей, уже почти двадцать лет стоящих у руля предприятий. Основные отличительные компоненты представленных хозяйств данной градации заключаются в следующем. В СПК «Агрокомбинат «Снов» созданы очень большие (даже по мировым меркам) фондо-ресурсные условия высококачественного и эффективного агропроизводства. На основе широкой специализации сельскохозяйственного производства (бройлерное птицеводство, свиноводство, молочное и мясное скотоводство, овощеводство, производство сахарной свёклы и других агрокультур), интегративного взаимодействия производства, переработки и реализации молочной и мясной продукции собственного производства, достигаются высокие уровни рентабельности хозяйствования (молока 47,2 %, при среднегодовом удое на корову 10,2 т, зерновых 88,7 %, сенокосно-пастбищных угодий 39,4 %. Насыщенность сельскохозяйственной техникой в настоящее время такова (139 тракторов, 123 автомобиля, 497 единиц сельскохозяйственных машин), что посевная здесь уже на протяжении последних нескольких лет проводится за один день (высевается ›80 % зерновых). Тем не менее, у данного хозяйства имеется очень сильный конкурент СПК «Лариновка», где применяется совершенно иной принципиальный подход в организации и управлении производством, с показателями, явно превышающими СПК «Агрокомбинат «Снов». В 2017 г. СПК «Ларинов-ка» нарастила среднегодовой удой на корову до 10,3 т (при товарности 95 % и 100 %-й сдаче молока на переработку сортом «Экстра»). В результате чего (и как следствие) наблюдаются очень высокие экономические показатели такого производства: уровень рентабельности молока составляет 56,5 %, зерновых ‒ 112,3 %, сенокосно-пастбищных угодий ‒ 79,4 %. Главной организационно-управленческой особенностью высокоэффективного агропроизводства СПК «Лариновка» являются: глубокий уровень специализации и функциональная синхронизация процессов производства с использованием инновационных прорывных технологий в кормопроизводстве, кормлении и содержании животных.

Тем не менее, таких рекордных среднегодовых надоев (10,3 т) в хозяйстве не получали никогда, и, по утверждению руководителя СПК «Лариновка» А.А. Кухтенкова (агронома по базовому образованию), создание благоприятных предпосылок современному состоянию агрохозяйства способствовало сотрудничество предприятия и учебных учреждений двух областей, когда постоянно надо учиться самому и специалистам, совершенствоваться, ездить за рубеж, перенимать опыт и, руководствоваться принципами инициативы, деятельного участия, самодисциплины, экономической мотивации высокоинтенсивного и качественного труда.

Исходя из изложенного, из проведённых собственных исследований, можно резюмировать следующие основные моменты прогрессивной агрономии в повышении эффективности молочно-товарного скотоводства, представленные на рис. 4 .

T-CFP*

• Система кормопроизводства агрохозяйства

• Зелёный конвейер

T-CFP*

• Создание и высокоэффективное использование улучшенных пастбищ и сенокосов

• Самостоятельное возделывание однолетних кормосмесей на выводных полях и прифермских землях__________________ jpp**

• Экономически оправданное использование покупных кормов

• Инвестиции в кормопроизводственные инновации

Рисунок 4. Важнейшие элементы прогрессивной агрономии при повышении количественно-качественных показателей кормопроизводства

* T-CFP – кормопроизводство высокого уровня (top-class fodder production);

** IFP – интегративное кормопроизводство (integrated fodder production)

Раскрывая цель проведённых исследований в направлении создания и высокоэффективного использования сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства, необходимо представить следующие подходы аналитического оценивания:

-

• проведение производственно-экономической оценки существующего положения дел с кормопроизводством агрохозяйства;

-

• осуществление временного изменения существующего порядка землеустройства кормовых угодий предприятия;

-

• проведение интенсификации кормопроизводства;

-

• создание высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий;

-

• интегративное встраивание отдельных компонентов кормопроизводственных звеньев агропредприятия в общую систему кормопроизводства, способную перераспределять потоки вещества и энергии, с направлением их на повышение внутрихозяйственной эффективности агросистем;

-

• осуществление моральной и экономической мотивации труда.

В практической плоскости рассматриваемой темы особенно хочется подчеркнуть определённую трендовую направленность фитомелиоративного воздействия культивируемых видов растительного сообщества, когда, например при коренном улучшении, возможны два способа подготовки участка к залужению: 1) с предварительной подготовкой участка, когда в течение 1–3 лет возделывают предварительные культуры, а затем уже подготавливают угодья и сеют сенокосные, пастбищные или комбинированные травосмеси; 2) без возделывания предварительных культур, когда травосмеси непосредственно высевают по разработанной целине (ускоренное залужение). При этом ускоренное залужение применяют почти на всех типах кормовых угодий при тщательной разработке дернины и создании оптимальных условий для роста и развития лугопастбищных трав. Более широко рекомендуется ускоренное залужение на пойменных лугах, где возможен размыв дернины во время половодья, а также на угодьях, подверженных эрозии (склоны, балки, овраги). Вместе с тем, не следует применять ускоренное залужение на участках при заростности лесокустарником более 30–35 % и при сильно выраженном микрорельефе, на выродившихся лугах с плотной и мощной дерниной и содержанием в травостое более 20–25 % щучки дернистой и других растений агрофитоценоза, снижающих общее качество кормовых угодий [4].

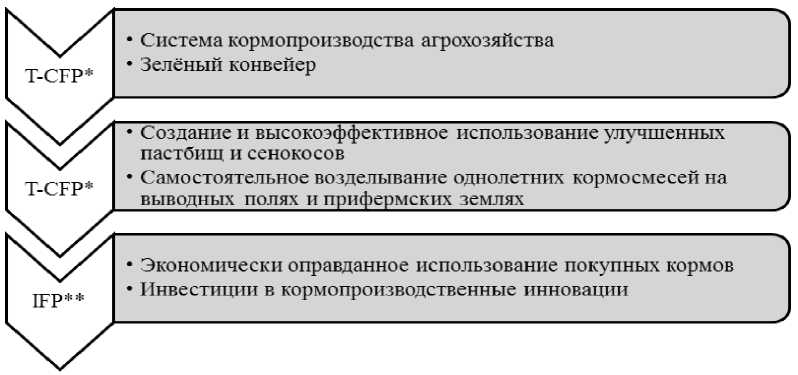

Отличительными агрономическими особенностями сенокосных и пастбищных травостоев является то, что они характеризуются мощной корневой системой, которая играет важную роль запасающих органов. Накопленные в ней запасные вещества используются при возобновлении вегетации надземной массы весной или при её регенерации после стравливания или скашивания. Следовательно, между надземной и подземной массой идёт транспорт ассимилятов в двух направлениях. О масштабах накопления ассимилятов в отдельных органах культивируемых сенокосно-пастбищных трав в динамике этого процесса даёт представление рис. 5 [29].

Рисунок 5. Динамика легкогидролизуемых углеводов в надземной и подземной биомассе луга: I – ассоциация с доминирующей овсяницей (верхняя часть рисунка); II — ассоциация с доминирующим лисохвостом луговым (нижняя часть рисунка); а – содержание гидролизуемых углеводов в надземной и подземной массе; б – урожай надземной массы (стрелки – сроки укосов).

Из рисунка наглядно видно, что в подземной биомассе травостой откладывает гораздо больше углеводов и азотистых веществ, чем в надземной: максимальное количество углеводов в надземной массе неудобренных лисохвостных лугов составляет около 150 г/м2, белковых веществ – около 45, тогда как в подземной массе их было обнаружено соответственно 400 и 130 г/м2. У заболоченных лугов с доминирующими эндемичными видами, типа двукисточника тростниковидного эти показатели примерно в два раза выше.

Часть подземных запасов мобилизуется при регенерации травостоя после скашивания. На рисунке 5 видно, что около 35 % запасов углеводов переходит из корней в надземную часть растений. В этих же посевах после укоса примерно 60 % запасных белков переместилось из корней в листья. После регенерации листового аппарата (когда корреляции взаимодействия надземной и подземной частей растений восстановлены) поток ассимилятов меняет направление и травостой продолжает откладывать ассимиляты в корни и другие подземные органы. В некоторых случаях скорость транспорта углеводов в надземную часть травостоя составляет около 1 г/м2 в сутки, однако одновременное их передвижение в корни достигает в среднем 7 г/м2 в сутки. Скорость накопления белковых веществ в надземной био- массе составляет около 0,5–1,0, а в корневой зоне – до 2,5 г/м2 в сутки. К слову сказать, отмеченными свойствами среди сельскохозяйственных культур характеризуются лишь многолетние травостои, которые благодаря запасам питательных веществ в корневых системах имеют практически чрезвычайно большие возможности регенерации. Объективно-положительное исключение представляет лишь райграс однолетний, возделывание которого в собственных исследованиях показало, что лучшей культуры для сенокосного использования нет. Следует отметить также, что легкодоступные пластические питательные вещества служат источником энергии для почвенных микроорганизмов, в результате возрастает биологическая активность почвы, связанная с фиксацией атмосферного азота и повышением или восстановлением почвенного плодородия [3, 4, 7, 11, 17, 23–30]. Всё это должно способствовать более глубокому пониманию практикующих агрономов различных процессов агробиологического характера, на эффективное управление которыми направляются значительные интеллектуальные и материальные ресурсы, способствующие повышению количественных и качественных показателей используемых агросистем сенокосно-пастбищных угодий.

В качестве примера можно представить схему создания и использования высокопродуктивного пастбища с периодом ротации 6 лет (табл. 2).

Таблица 2 – Основные направления и экономические показатели рентабельности высокопродуктивного пастбища с 6-ти летней ротацией

Годы Направления действий Рп*

|

1 |

Определение площадей и выделение участков сельскохозяйственных угодий для закладки нового пастбища. Уточнение финансово-производственных ресурсов агрохозяйства для формирования компонентов смесей пастбищных культур. Оптимизация создания компонентов смесей, в составе которых предпочтительно содержание бобового и злакового компонентов ([5, 9, 12, 26]). Внесение расчётных доз органических и минеральных удобрений ([3, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 23, 26, 29]). Определение способов и методов посева (подпокровный, самостоятельный, ранневесенний и т.д.). Разработка технологической карты создания и эффективного использования пастбища. Уход и эксплуатация пастбища в год посева. |

0,0 |

|

2 |

Осуществление постоянного контроля за жизнедеятельностью и высокоэффективным использованием пастбища. Проведение плановых и внеплановых мероприятий. |

88,4 |

|

3 |

Ранневесенний ремонт пастбища в увеличении бобового компонента пастбищной травосмеси (подсев клеверов в дернину и т.д. [5, 11, 26, 28, 30]). Систематический контроль и управление количественно-качественными параметрами эксплуатации пастбища. |

69,1 |

|

4 |

Систематический контроль и управление количественно-качественными параметрами эксплуатации пастбища ([3–5, 24, 25, 27, 29]). |

59,5 |

|

5 |

Ранневесенний ремонт пастбища в увеличении бобового компонента пастбищной травосмеси (подсев клеверов в дернину и т.д. [5, 11, 26, 28, 30]). Систематический контроль и управление количественно-качественными параметрами эксплуатации пастбища. |

50,4 |

|

6 |

Систематический контроль и управление количественно-качественными параметрами эксплуатации пастбища. Завершающая эксплуатация пастбища и подготовка к его коренному улучшению. |

30,2 |

|

М** |

Анализ производственно-экономической эффективности |

49,6 |

Годы Направления действий Рп*

* Рп – плановая рентабельность, %;

** М – среднестатистические показатели уровня рентабельности, %.

Анализ таблицы показывает, что при создании современного пастбища происходит многомерно-динамическая (циклическая) доминанта использования разноуровневых затрат в период создания и на 3-й и 5-й годы эксплуатации пастбища, а также, как следствие – изменяются показатели экономической эффективности производимого пастбищного корма, с колебаниями в первый год (при выходе уровня рентабельности на ноль) и в последующие годы: от самого большого уровня рентабельности на второй год эксплуатации (88,4 %), связанного с последействием высоких (запасных) доз органических и минеральных удобрений, а также – с полным раскрытием биологических и хозяйственно-экономических качеств потенциальной продуктивности заложенного агрофитоценоза, до самого низкого положительного уровня в 30,2 % в последний год использования пастбища (когда наступает постепенное вырождение пастбищных трав, снижение эффективности коренного улучшения и последующих мероприятий, уплотнение почвы и другие особенности жизнедеятельности кормовых угодий), при среднем значении рентабельности за годы исследований в шестилетней ротации 49,6 %.

Заключение. Таким образом, проведённые исследования изучения целесообразности, последовательности и экономической эффективности создания и эффективного использования сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства показали, что в различных условиях хозяйствования могут быть использованы разные подходы перераспределения имеющихся в агрохозяйствах ресурсов. При этом, представленный анализ производственной эффективности высокопродуктивного пастбища позволяет ориентировать практикующих специалистов сельского хозяйства на разработку сугубо индивидуального (для каждого конкретного агрохозяйства) подхода формирования собственной концепции создания сенокосно-пастбищных угодий, позволяющих полностью закрыть вопрос кормопроизводства в летний и частично в зимний период времени сельскохозяйственного года. Кроме этого, предлагаемая к обсуждению и практическому использованию инновация позволяет изыскать внутрихозяйственные экономические резервы получения чистой прибыли на каждый балло-гектар сельскохозяйственных угодий в размере: по сенокосным угодьям ‒ 1,33 долл.; по получению зелёной массы многолетних трав и использованием её в качестве подкормки животным дойного стада ‒ 1,81 ; по пастбищным угодьям ‒ 5,24 долл. За этими кажущимися небольшими числами скрываются значительные внутрихозяйственные резервы: составляющие на каждой тысяче гектаров пастбищных угодий 157,2 тыс. долл. чистой прибыли.

Список литературы Прогрессивная агрономия в создании и эффективном использовании высокопродуктивных сенокосно-пастбищных угодий для молочно-товарного скотоводства

- Базылев, М.В. Функциональная синхронизация процессов сельскохозяйственного производства в условиях СПК «50 лет Октября» Речицкого района / М.В. Базылев, В.В. Линьков, Е.А. Лёвкин // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник материалов ХIII Международной научно-практической конференции (15-16 февраля 2018 г.). Книга 1. - Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2018. - 584 с. - С. 66-67.

- Вавилов, Н.И. Избранные сочинения. Генетика и селекция / Н.И. Вавилов. - М.: Колос, 1966. - 560 с.

- Васько, В.Т. Теоретические основы растениеводства / В.Т. Васько. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб:: Профи-информ, 2004. - 200 с.

- Вильямс, В.Р. Естественно-научные основы луговодства или луговедение / В.Р. Вильямс. - М.: Новая деревня, 1922. - 298 с.

- Ганичева, В.В. Системы ресурсосберегающих приёмов восстановления продуктивности старосеянных лугов на Северо-Западе России / В.В. Ганичева: дис. доктора сельскохозяйственных наук; Великий Новгород, 2002. - 390 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sistemyresursosberegayushchikh-priemov-vosstanovleniya-produktivnosti-staroseyannykhlugov- (дата обращения: 07.07.2018).

- Ганичева, И.А. Прогнозирование сельскохозяйственного производства в условиях циклических колебаний и инновационного развития (на примере производства молока в Сибирском федеральном округе) / И.А. Ганичева // Молочнохозяйственный вестник : электронный периодический теоретический и научнопрактический журнал. - 2016. - №4, IV кв. - С. 132-139. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_ publication/4-24-vypusk-v2.pdf (дата обращения : 07.07.2018).

- Демолон, А. Рост и развитие культурных растений / А. Демолон. - М.: Сельхозгиз, 1961. - 400 с.

- Емельянович, И. Земледелие на благодатной почве науки / И. Емельянович // Наука и инновации. - 2017. - № 6. - С. 55-59.

- Золотая книга фермера / под ред. С. Рублева. - Р/нД.: Владис, 2010. - 608 с.

- Качество объёмистых кормов в хозяйствах Вологодской области / П.А. Фоменко [и др.] / Молочнохозяйственный вестник: электронный периодический теоретический и научно-практический журнал. - 2016. - №1, I кв. - С. 50-56. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe. ru.journal/files/jrnl_publication/1_21_1-2016_v4.pdf. - Дата доступа: 07.07.2018.

- Линьков, В.В. Агробиологические основы технологии создания и эффективного использования короткоротационных пастбищ для овец / В.В. Линьков, В.Ф. Ковганов // Земледелие и защита растений. - 2015. - № 6. - С. 9-13.

- Агробиологические подходы повышения эффективности использования каменистых и завалуненных почв в качестве сенокосно-пастбищных угодий / В.В. Линьков [и др.] // Вклад молодых учёных в инновационное развитие АПК России: сборник статей Международной научно-практической конференции, посвящённой 65-летию ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА, Том I. - Пенза: РИО Пензенская ГСХА, 2016. - С. 16-19.

- Линьков, В.В. Гиперконтактное взаимодействие при селекционно-генетической идентификации вегетирующих растений: научно-методический журнал / В.В. Линьков // Вестник / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2015. - № 2. - С. 72-74.

- Линьков, В.В. Конверсионные особенности макроэлементного состава органических удобрений / В.В. Линьков // Научные инновации - аграрному производству: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летнему юбилею Омского ГАУ (21 февраля 2018 г.). - Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2018. - С. 220-224. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. omgau.ru. (дата обращения: 04.05.2018).

- Линьков, В.В. Поэтапное совершенствование кормопроизводства в условиях крупнотоварного агропредприятия / В.В. Линьков // Молочнохозяйственный вестник: электронный периодический теоретический и научно-практический журнал. - 2018. - №2, II кв. - С. 61-75. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_publication/book-2_30-v2. pdf (дата обращения: 06.07.2018).

- Линьков, В.В. Саморегуляция биодинамических систем: теория и использование в агрономической практике / В.В. Линьков // Вестник Донского ГАУ. - 2017. - №25, вып. 3, ч. 1. - С. 18-28.

- Линьков, В. Смеси однолетних культур: 2,5 % рентабельности животноводства / В. Линьков, Н. Разумовский // Белорусское сельское хозяйство. 2017. - №8. - С. 42-44.

- Линьков, В.В. Совершенствование биоэнергетической составляющей сельскохозяйственного производства / В.В. Линьков // Пути реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы : материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Курганской области (19-20 апреля 2018 г.) / Курганская ГСХА ; под общ. редакцией С.Ф. Сухановой. - Курган : ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, 2018. - С. 916-922.

- Мацукевич, В. Теоретические аспекты специализации сельскохозяйственного производства в современных экономических условиях / В. Мацукевич // Аграрная экономика. - 2014. - № 1. - С. 26-32.

- Минюк, С.А. Математические методы в экономике / С.А. Минюк, Е.А. Ровба, К.К. Кузьмич. - Минск: ТетраСистемс, 2002. - 432 с.

- Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур: сборник отраслевых регламентов / Институт аграрной экономики НАН Беларуси; рук. разраб. В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск: Белорусская наука, 2008. - 462 с.

- Орешкин, М.В. Агротехнологические основы адаптивного земледелия в условиях бассейна реки Северский Донец: дис. … доктора сельскохозяйственных наук: 06.01.01 / М.В. Орешкин; Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара. - Рамонь, 2010. - 392 с.

- Рассел, Э. Почвенные условия и рост растений: пер. с англ. / Э. Рассел; ред. Н.П. Ремезов; пер. И.М. Спичкин. - М.: Издательство иностранной литературы, 1955. - 623 с.

- Растениеводство / под ред. А. Шейбе. - М.: Издательство иностранной литературы, 1958. - 560 с.

- Советов, А.В. О системе земледелия. Рассуждения, представленные физикоматематическому факультету Санкт-Петербургского университета, для получения степени доктора сельского хозяйства магистром А. Советовым / А.В. Советов. - СПб., 1867. - YI, 2886 с.

- Спиридонов, А.М. Агроэкологическое обоснование интенсивного возделывания луговых бобовых растений на Северо-Западе России / А.М. Спиридонов: автореф. дис. доктора сельскохозяйственных наук. - СПб., 2011. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dissers.ru/2selskohozyaistvo/agroekologicheskoeobosnovanie-intensivnogo-vozdelivaniya-lugovih-bobovih-rasteniy-na-severo-zapaderossii-specialnost-06-01-01-obschee.php (дата обращения: 08.07.2018).

- Стебут, И.А. Избранные сочинения: в 2 т. Т. I. Основы полевой культуры / И.А. Стебут. - М.: Сельхозгиз, 1956. - 791 с.

- Стрелков, В.Г. Ресурсосберегающий экологически чистый способ улучшения пастбищ и сенокосов / В.Г. Стрелков, К.К. Курилович, С.В. Янушко // Весцi Акадэмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. - 1993. - № 2. - С. 34-40.

- Формирование урожая основных сельскохозяйственных культур: пер. с чешского / пер. З.К. Благовещенская. - М.: Колос, 1984. - 367 с.

- Шофман, Л.И. Особенности создания и использования культурных пастбищ (подбор трав, качество корма и продуктивность животноводства): аналитический обзор / Л.И. Шофман, Н.В. Кириенко, Н.В. Мурашко; БелНИИ внедрения новых форм хозяйствования в АПК. - Минск, 2004. - 72 с.

- Factors associated with profitability in pasture-based systems of milk production / L. Hanrahan [ets.] // Journal of dairy Science. - 2018. - Vol. 101, Iss. 6. - Pp. 5474-5485. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0022030218302054. - Date of access: 07.07.2018.

- Kikuyu-based pasture for dairy production: a review / S. C. Garcia [ets.] // Crop and Pasture Science. - 2014. - Iss. 65. - Pp. 787-797. - [Electronic resource]. - Access mode: http://www.bioone.org/doi/abs/. - Date of access: 09.07.2018.

- DOI: 10.1071/CP13414

- Rinehart, L. Dairy Production on Pasture: An Introduction to Grass-Based and Seasonal Dairying / ATTRA Sustainable Agriculture, 2016. - [Electronic resource]. - Access mode: https://attra.ncat.org/attra-pub/viewhtml. php?id=195. - Date of access: 07.07.2018.

- Wales, W. J. Challengers of feeding dairy cows in Australia and New Zealand / W. J. Wales, E. S. Kolver // Animal Production Science. - 2017. - Iss. 57. - Pp. 1366-1383. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.publish.csiro.au/AN/fulltext/ AN16828. - Date of access: 08.07.2018.