Прогрессивная коартикуляция и эмфатическое ударение в ГСГ-структурах русского языка

Автор: Баталин С.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована прогрессивная коартикуляция, обусловленная влиянием первого безударного гласного и интервокального согласного на второй гласный, произнесенный с эмфатическим ударением. Экспериментальный корпус представлен псевдословами со структурой etГ1СГ2te, в которых в качестве гласного Г1 выступают безударные гласные русского языка [е], [а] и [u], а в качестве гласного Г2 – эти же звуки, произнесенные с эмфатическим ударением. В качестве согласного С использовались [p], [t] и [k]. В роли информантов выступили два диктора-мужчины. Акустический анализ выполнен с помощью программы PRAAT. Результаты обработаны методами дисперсионного анализа. Установлено, что ряд безударного гласного Г1 и место образования интервокального согласного С в большинстве случаев значимо влияют на значения форманты F2 гласного Г2. Взаимодействие факторов ряда безударного гласного и места образования интервокального согласного также статистически значимо во всех проанализированных случаях. Характер зависимости значений форманты F2 гласного Г2 от ряда безударного гласного Г1 и места образования интервокального согласного не имеет выраженных закономерностей. Выявлено, что специфика коартикуляции в значительной мере определяется индивидуальными особенностями дикторов. Полученные результаты интерпретируются с учетом имеющихся в литературе данных.

Коартикуляция, ГСГ-коартикуляция, ударение, эмфатическое ударение, форманты, русский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/149148564

IDR: 149148564 | УДК: 811.161.1.342.1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.2.1

Текст научной статьи Прогрессивная коартикуляция и эмфатическое ударение в ГСГ-структурах русского языка

DOI:

В статье рассматривается варьирование гласных, обусловленное прогрессивной коар-тикуляцией в сочетаниях «гласный – согласный – гласный» (далее – ГСГ-сочетания), произнесенных с эмфатическим ударением. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить влияние ряда безударного предконсонан-тного гласного Г1 на значение форманты F2 постконсонантного гласного Г2, произнесенного с эмфатическим ударением, в сочетании с интервокальными согласными различного места образования (далее – МОБР). Актуальность исследования обусловлена задачами синтеза и распознавания речи; отсутствие экспериментальных данных, полученных на материале русского языка, определяет новизну выполненного исследования.

При рассмотрении вопросов прогрессивной коартикуляции звуков в потоке речи исследователями отмечается в первую очередь роль инерции артикуляторных органов и биомеханических характеристик голосового тракта [Whalen, 1990; Recasens, 2015]. Кроме того, обращается внимание на действие такого фактора, как сопротивляемость звуков к коартикуляции. Данное понятие, предложенное А. Бладоном и А. Аль-Бамерни в 1976 г. для описания вариативности артикуляции согласных [Bladon, Al-Bamerni, 1976], первоначально использовалось только для описания вариативности положения языка при артикуляции звуков; количественная оценка данного фактора выполняется с помощью такого статис- тического критерия оценки рассеивания данных, как среднеквадратичное отклонение [Deme et al., 2019]. Однако в настоящее время понятие устойчивости к коартикуляции употребляется в более широком смысле и используется также для описания акустической вариативности звуковых сегментов. Данный подход отражает тот хорошо известный факт, что коартикуляция носит градуальный характер, зависит от конкретного звукового сегмента или сочетания нескольких звуковых сегментов [Iskarous, Kavitskaya, 2010]. Так, было установлено, что устойчивость гласных звуков к коартикуляции возрастает с подъемом гласного в направлении [a] > [i]. Данная закономерность прослеживается на материале различных языков, в частности немецкого [Butcher, Weiher, 1976], итальянского [Farnetani, Vagges, Magno-Caldognetto, 1985], китайского [Cho, 2004], тайского [Mok, 2011]. Необходимо отметить, что гласный [u] не всегда подчиняется данной тенденции: в итальянском языке, например, его сопротивляемость коар-тикуляции сопоставима с устойчивостью к коартикуляции гласного [а] [Farnetani, Vagges, Magno-Caldognetto, 1985].

При сочетании с согласным звуком степень коартикуляции гласного в СГ-сочетани-ях также определяется степенью участия артикуляторных органов в формировании преграды при произнесении согласного звука. Показательными в этом случае являются исследования по количественной оценке коарти-куляции гласных с предшествующими согласными, выполненные с использованием мето- да так называемых локус-уравнений: степень СГ-коартикуляции оценивается посредством сопоставления значений начального и целевого участков F2 коартикулируемых гласных. Результаты исследований показали, что в случае с твердыми губно-губными согласными, артикуляция которых предполагает минимальное участие языка, коартикуляция согласного с последующим гласным практически отсутствует. Коартикуляция гласных звуков возрастает при их сочетании с переднеязычными согласными и достигает максимума при сочетании с предшествующими заднеязычными согласными, характеризующимися максимальной степенью свободы передней части языка. Данная закономерность была зафиксирована на материале различных языков, в том числе русского [Кузнецов, 2018]. В случае СГ-слогов с мягкими согласными степень коартикуляции гласных с предшествующими согласными не зависит от МОБР согласных и значительно ниже [Кузнецов, Бобров, 2019]. Очевидно, что полученные результаты обусловлены ограничением подвижности передней части языка вследствие поднятия спинки языка к твердому небу. Отметим также, что в случае переднеязычных согласных степень СГ-коартикуляции может определяться также типом преграды – смычный vs щелевой [Fowler, 1981].

Одной из наиболее разработанных моделей коартикуляции является модель различной степени артикуляторных ограничений (Degree of Articulatory Constraint, DAC), предложенная Д. Реказенсом. Автор исходит из того, что коартикуляция звуков определяется в первую очередь степенью свободы передней части языка (dorsum). В соответствии с предложенной моделью звуковые сегменты, в артикуляции которых участвует передняя часть языка, в меньшей степени подвержены коар-тикуляции и влияют на окружающий контекст сильнее, чем звуки, при артикуляции которых задействована задняя часть языка. В свою очередь, звуковые сегменты, артикуляция которых менее ограничена участием передней части языка, в большей степени испытывают влияние соседних звуков и, соответственно, характеризуются меньшим сопротивлением к коартикуляции [Recasens, 2015]. Следовательно, степень коартикуляции звуков определяет- ся не только их устойчивостью к коартикуля-ции, но и близостью коартикуляционных жестов: в случае артикуляционного сходства гласный коартикулирует с согласным в меньшей степени, чем в случае сочетания звуков, характеризующихся антагонистичными жестами. Таким образом, cтепень ограничения подвижности передней части языка возрастает также в том случае, если артикуляция последующего звука сопровождается аналогичным артикуляторным жестом (например, поднятием и продвижение спинки языка вперед при произнесении [i] по сравнению с [e]) [Recasens, 1989]. По этой причине гласные верхнего подъема характеризуются большей сопротивляемостью к коартикуляции в сочетании с палатализованными согласными по сравнению с гласными нижнего подъема, в частности с гласным [a] [Баталин, 2024], а гласные переднего ряда более устойчивы к коартикуляции в сочетании с альвеолярными согласными по сравнению с губными [Narayan et al., 2021].

Рассматривая вопрос ГСГ-коартикуля-ции, отметим, что в этом случае взаимовлияние затрагивает несколько звуковых сегментов. Так, С. Охманом было установлено, что коартикуляция распространяется не только на смежные звуки, но и на гласные, разделенные согласным. Автор предлагает рассматривать ГСГ-коартикуляцию как артикуляционное движение, направленное на создание преграды согласным звуком, которое накладывается на артикуляцию обоих гласных, произносимых как единый дифтонгоидный жест [Ohman, 1966].

Э. Пурселл, основываясь на результатах анализа регрессионной модели коартикуляции ГСГ-слогов русского языка, делает вывод о том, что изменения значений формантных частот статистически достоверно описываются различными переменными, каждая из которых обладает собственным весом и оказывает соответствующее воздействие на коар-тикуляционный процесс. Для русского языка в роли ведущих переменных выступают ряд и подъем первого и второго гласного, тип интервокального согласного, а также его мягкость / твердость. Автор установил, что в каждом конкретном случае коартикуляция характеризуется различным сочетанием вышеупомянутых факторов [Purcell, 1979].

Имеющиеся в литературе данные подтверждают роль степени ограничения подвижности языка в ГСГ-сочетаниях при артикуляции как первого и второго гласных, так и интервокального согласного. Так, описывая роль интервокального согласного, М. Хаффман приходит к заключению, что коартикуляция первого и второго гласных будет тем сильнее, чем меньше площадь контакта спинки языка с пассивной преградой [Huffman, 1986]. Д. Река-зенс, исследуя ГСГ-коартикуляцию в каталонском языке, также утверждает, что коартику-ляционное влияние первого гласного на второй гласный было сильнее в случае [δ] по сравнению с [l] и [η], и объясняет наблюдаемое явление меньшей площадью контакта языка в случае [δ]. Кроме того, автор выявил еще одну закономерность коартикуляции ГСГ-со-четаний: если в роли изменяемого гласного Г2 выступает гласный [а], артикуляция которого менее ограниченна по сравнению с [i], гласный [а] в большей степени подвержен коар-тикуляции с фиксированным гласным Г1 [Recasens, 2015].

Необходимо отметить важность влияния ударения на коартикуляционные процессы. В этой связи отмечается бóльшая устойчивость гласных ударных слогов по сравнению с безударными [Zellou, Scarborough, 2012], а также разнонаправленное изменение значений форманты F2 гласного, реализованного с различными типами ударности [Баталин, 2024; Roessig, Winter, Mücke, 2022]. Кроме того, в ГСГ-слогах зафиксировано меньшее влияние безударного Г1 на ударный Г2 по сравнению с влиянием ударного Г1 на безударный Г2: в случае прогрессивной коартикуляции влияние предыдущего гласного прекращается быстрее на ударном гласном по сравнению с безударным [Fowler, 1981; Magen, 1997]. Аналогичные данные были получены на материале греческого языка для случаев, когда в роли интервокального согласного выступали смычные губно-губные согласные [b] или [p], не препятствующие коартикуляции гласных [Nicolaidis, 1999]. Меньшая устойчивость безударных гласных по сравнению с ударными объясняется тем фактом, что ударные гласные артикулируются с более четкими артикуляционными жестами по сравнению с безударными гласными и, как следствие, безудар- ные гласные в ГСГ-сочетаниях подвержены большей коартикуляции [Magen, 1997; Yun, 2006; Recasens, 2015]. Тем не менее результаты отдельных исследований не подтверждают большее влияние ударных гласных на безударные [Cho, 2004].

Особо важен вопрос об иерархии контекстных и просодических факторов в ГСГ-сочетаниях. Так, М. Хаффман делает вывод о превалировании контекстуальных факторов по сравнению с ударением: ударение мало влияет на степень коартикуляции гласных в ГСГ-сочетаниях в случае, когда в роли согласного выступают [d] и [l], хотя в случае [l] явления коартикуляции реализовываются сильнее [Huffman, 1986]. К. Николаидис в этой связи отмечает, что ударение по-разному влияет на второй гласный в зависимости от коронально-го согласного и не оказывает влияния на ко-артикуляцию в случае губно-губных согласных. На основании этих данных автор приходит к выводу о том, что контекст выступает в роли главного фактора, определяющего характер коартикуляции, а влияние ударения проявляется опосредованно [Nicolaidis, 1999]. Аналогичное заключение делает и М. Хаффман, установив что степень подвижности языка оказывает большее влияние на коарти-куляцию по сравнению с ударением [Huffman, 1986]. Особо отметим позицию Э. Фарнета-ни, утверждающего, что контекст может как усиливать, так и ослаблять роль ударения на протекание коартикуляционных процессов [Farnetani, Vagges, Magno-Caldognetto, 1985].

В этой связи А. Деме с соавторами, анализируя роль ударения в фонетической реализации гласных в ГСГ-сочетаниях, также приходят к выводу о том, что степень влияния ударности определяется как качеством самого гласного, так и фонетическим контекстом: в случае гласного [u] значение форманты F2 на переходном участке не изменялось вследствие коартикуляции тогда, когда гласный [u] произносился с ударением, в то время как в безударном положении значения F2 возрастали под влиянием предыдущего гласного переднего ряда [i] в ГСГ-сочетании [|i#hu]. Аналогичным образом в сочетании /u#|hi/ значения форманты F2 понижались на переходном участке звука [i] [Deme et al., 2019]. Однако вышеуказанные наблюдения противоречат результатам, полученным Д. Реказенсом, который установил, что в ГСГ-последовательно-стях ударение превалирует по силе влияния на коартикуляцию гласных по сравнению с качеством гласного и степенью ограничения подвижности языка при артикуляции промежуточного согласного [Recasens, 2015].

Таким образом, выполненный выше обзор имеющихся в литературе экспериментальных данных позволяет заключить, что в ГСГ-сочетаниях характер коартикуляции определяется как сегментным контекстом, так и ударностью или безударностью входящих в сочетание гласных. При описании коартику-ляционных процессов в ГСГ-сочетаниях русского языка можно выдвинуть следующие предположения:

– в ГСГ-сочетаниях наблюдается прогрессивная коартикуляция, под воздействием которой ряд безударного гласного Г1 оказывает влияние на значение форманты F2 гласного Г2, произнесенного с эмфатическим ударением;

-

– МОБР интервокального согласного влияет на коартикуляцию гласного Г2, произнесенного с эмфатическим ударением;

-

– влияние согласного на Г2 будет обратно пропорционально степени свободы передней части языка при артикуляции согласного;

-

– взаимодействие гласного Г1 и интервокального согласного будет оказывать влияние на коартикуляцию гласного Г2.

Материал и методы

Анализ выполнен на материале гласных [e], [а] и [u], входящих в состав квазислов со структурой «εtГ1СГ2tε». Гласный Г1 являлся изменяемым гласным, гласный Г2 – фиксированным. Изменяемый гласный Г1 представлен гласными русского языка различного ряда – [e], [а] и [u], которые поочередно сочетались с фиксированным гласным Г2, в роли которого поочередно выступали эти же гласные – [e], [а] и [u]. Интервокальный согласный С был поочередно представлен глухими смычными согласными различного МОБР: [p], [t] и [k]. Поскольку анализировалось влияние предшествующего безударного гласного на последующий ударный, Г1 произносился без ударения; однако информанты были проинструктированы о необходимости произнесения безударного гласного без значительной редукции с сохранением качества безударного гласного. Гласный Г2 произносился с эмфатическим ударением. Информантам демонстрировалась необходимая манера произнесения квазислов, после чего была предоставлена возможность тренировки требуемого произнесения. В качестве информантов выступили два диктора-мужчины в возрасте 40 лет с нормативным русским произношением. Каждый вариант сочетания гласных и согласного озвучивался по 10 раз; общее число реализаций псевдослов составило 540 единиц (3 x 3 x 3 x 10 x 2). Перед акустическим анализом экспериментальный корпус был проанализирован на предмет соответствия начитанных слов заданным требованиям. Запись производилась в безэховой студии на микрофон RODE NT1-A и рекордером ZOOM-HS, оцифровывающим аналоговый сигнал с частотой 44 100 Гц; для проведения измерений частота дискретизации была снижена до 11 025 Гц, 16 бит. Акустический анализ выполнялся с использованием программы PRAAT. Точки измерения форманты F2 определялись по спектрограмме. Значение форманты F2 измерялось на интервале полного периода колебаний голосовых связок в середине стабилизированного участка траектории форманты, в случае повышения или понижения траектории – в середине гласного, в случае выпуклой или вогнутой траектории – в точке перелома траектории, то есть максимального или минимального значения. Статистическая обработка полученных результатов была выполнена с использованием методов факторного дисперсионного анализа.

Результаты и обсуждение

В целом анализ результатов эксперимента показал значительный разброс полученных данных, обусловленный индивидуальными особенностями информантов. Тем не менее подтверждается обусловленность значений F2 фиксированного гласного как рядом изменяемого гласного, так и МОБР интервокального согласного. Рассмотрим реализацию вышеуказанных факторов в произношении диктора СБ.

Однофакторным анализом было выявлено, что тип изменяемого гласного оказывает статистически значимое влияние на значение F2 фиксированного гласного [u] в произнесении диктора СБ: F(2, 87) = 11,76, p < 0,05. Изменяемый гласный Г1 [u] значимо повышал значение F2 фиксированного Г2 [u] на 130 Гц по сравнению с изменяемыми гласными [e] и [а] ( р < 0,05). МОБР согласного также значимо влияло на F2 фиксированного [u]: F(2, 87) = 7,59, p < 0,05, при этом значение F2 губно-губного [p] значимо отличалось от соответствующих значений F2 [k] и [t]. Взаимодействие ряда безударного изменяемого гласного Г1 и типа интервокального согласного на F2 фиксированного [u] оказалось статистически значимым:

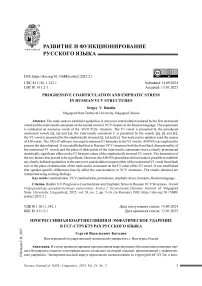

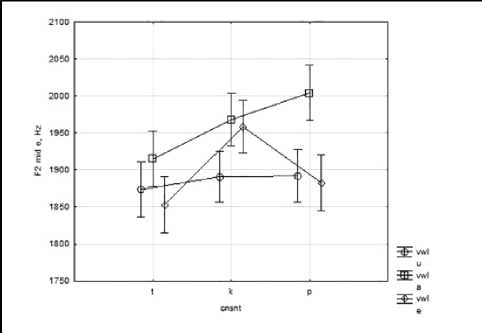

F(4, 81) = 3,60, p < 0,05; соответствующий график представлен на рисунке 1, а .

Как следует из приведенных на графике данных, значение форманты F2 фиксированного гласного [u] значимо превышало аналогичные значения для случая, когда в роли изменяемого гласного выступал гласный [u], а в качестве интервокального согласного – согласные [t] или [k]. Отметим, что в последнем случае разница значений F2 фиксированного [u] после указанных согласных составила 162 Гц. Если в качестве изменяемых согласных выступали [а] или [e], они не оказывали значимого влияния на значения F2 фиксированного [u] при сочетании с согласными различного МОБР ( р > 0,05). Таким образом, при сочета-

б

в

Рис. 1. Совместное влияние ряда гласного Г1 и интервокального согласного С на форманту F2 гласного Г2. Диктор СБ:

а – гласный Г2 [u]; б – гласный Г2 [a]; в – гласный Г2 [e]

Fig. 1. Joint impact of front/back dimensionality of the V1 vowel and intervowel consonant C on the F2 formant of the V2 vowel. Speaker SB:

а – V2 vowel [u]; б – V2 vowel [a]; в – V2 vowel [e]

нии с интервокальным [p] ряд всех трех изменяемых гласных не оказывал значимого влияния на F2 фиксированного [u]. Полученные результаты могут быть интерпретированы следующим образом: поскольку язык не участвует в артикуляции гласных в случае с интервокальным губно-губным [p], а оба гласных – изменяемый и фиксированный – произносятся как единый артикуляционный жест, это приводит к максимальной коартикуляции изменяемого и фиксированного гласных по горизонтальному перемещению языка в полости рта и, соответственно, сближению значений F2 обоих гласных. В случае с согласными [t] и [k] единый артикуляционный жест прерывается переднеязычной или заднеязычной смычками, при этом заднеязычная смычка сопровождается бóльшей степенью свободы передней части языка, что находит отражение в бóльшем изменении значений форманты F2 фиксированного [u].

Схожее распределение значений F2 наблюдается для случая, когда в качестве фиксированного гласного Г2 выступает гласный [а]. Отметим, что в данной ситуации однофакторный анализ показал, что ряд ни одного из изменяемых гласных не оказывал значимого влияния на F2 фиксированного [а] (F(2, 87) = 1,62, p > 0,05), в отличие от МОБР интервокального согласного: F(2, 87) = 66,29, p < 0,05; при этом все значения F2 фиксированного [а] значимо отличались для согласных каждого МОБР. Взаимодействие вышеуказанных факторов являлось статистически значимым: F(4, 81) = 10,34, p < 0,05 (см. рис. 1, б ). Значение F2 фиксированного [а] в сочетании с изменяемым [u] составляет 1 327 Гц и значимо превышает соответствующие значения F2 в сочетании с изменяемыми [а] и [e], когда в роли интервокального согласного выступает [t]. В случае с интервокальным [k] все изменяемые гласные значимо влияют на значение F2 фиксированного [а], а при сочетании с интервокальным [p] все три изменяемых гласных значимого воздействия на F2 фиксированного [а] не оказывают.

Анализ результатов значений F2 фиксированного [e] продемонстрировал, что закономерности, выявленные выше для фиксированных [u] и [а], в данном случае представлены в меньшей степени. Методами однофактор- ного дисперсионного анализа было установлено достоверное влияние ряда гласного: F(2, 87) = 19,14, p < 0,05. При этом значение F2 фиксированного [e] при изменяемом [а] составило 1 817 Гц и значимо превышало аналогичные значения для изменяемых [u] и [e] (р < 0,05). Влияние МОБР интервокального согласного также оказалось статистически значимым фактором F(2, 87) = 13,52, p < 0,05, но различия F2 фиксированного [e] наблюдались только в сочетании с переднеязычным [t], с одной стороны, и [k] и [p], с другой стороны. Что касается взаимодействия вышеуказанных факторов, оно не было статистически значимым: F(4, 81) = 1,02, p > 0,05. Соответствующий график представлен на рисунке 1, в.

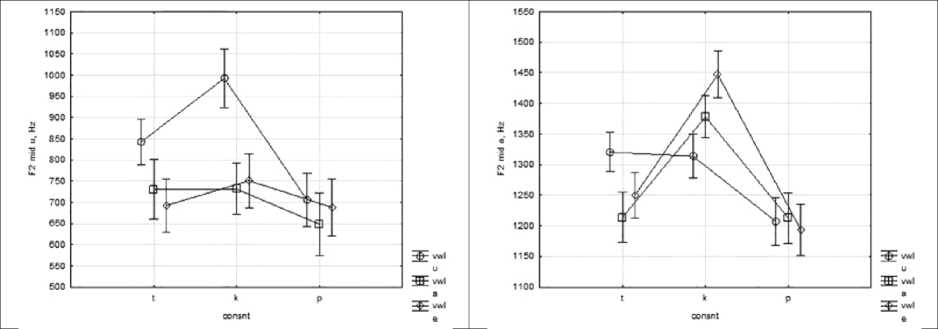

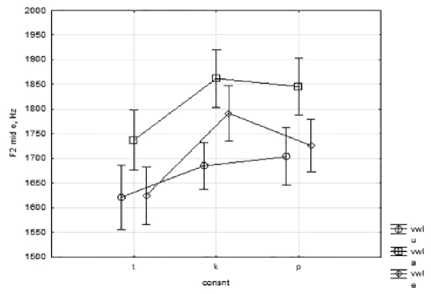

Рассмотрим реализацию формантных частот в произнесении второго привлеченного к эксперименту информанта АС. В случае с фиксированным гласным [u] было выявлено статистически значимое влияние МОБР интервокального согласного: заднеязычный [k] понижал значение F2 фиксированного [u] по сравнению с губно-губным [p] и переднеязычным [t]: F(2, 87) = 12,68, p < 0,05. При анализе фактора ряда изменяемого гласного было зафиксировано значимое различие во влиянии [u], с одной стороны, и гласных [e] и [а], с другой стороны: F(2, 87) = 16,56, p < 0,05; значение форманты F2 было на 200 Гц ниже в случае, когда в роли изменяемого гласного выступал звук [u]. Взаимодействие факторов МОБР согласного и ряда изменяемого гласного также было статистически значимым: F(4, 81) = 9,86, p < 0,05; соответствующий график представлен на рисунке 2, а . Как следует из графика, различия в значениях F2 фиксированного [u] наблюдались для всех трех изменяемых гласных при сочетании с переднеязычным [t]. Когда в роли интервокального согласного выступал [k], ряд изменяемого гласного не оказывал влияния на F2 фиксированного [u]; в случае с интервокальным [p] значимое различие во влиянии на F2 фиксированного [u] было зафиксировано между изменяемым [а], с одной стороны, и изменяемыми [e] и [u], с другой стороны.

В псевдословах с фиксированным [а] однофакторный анализ не выявил у информанта АС значимых различий в значении F2 фиксированного [а] в зависимости от ряда изме-

а б

в

Рис. 2. Совместное влияние ряда гласного Г1 и интервокального согласного С на форманту F2 гласного Г2.

Диктор АС:

а – гласный Г2 [u]; б – гласный Г2 [a]; в – гласный Г2 [e]

Fig. 2. Joint impact of front/back dimensionality of the V1 vowel and intervowel consonant C on the F2 formant of the V2 vowel. Speaker AS:

а – V2 vowel [u]; б – V2 vowel [a]; в – V2 vowel [e]

няемого гласного: F(2, 87) = 0,13, p > 0,05. В свою очередь, МОБР интервокального согласного оказывало значимое влияние во всех случаях: для [t] значение F2 составило 1 242 Гц для [k] – 1 302 Гц, для [p] – 1207 Гц, соответственно. Взаимодействие двух вышеупомянутых факторов также оказалось статистически значимым: F(4, 81) = 2,76, p < 0,05. Как следует из приведенного на рисунке 2, б графика, значимые различия наблюдаются во влиянии изменяемых гласных на F2 фиксированного [а] в сочетании с [k], с одной стороны, и [p], с другой стороны. Что касается изменяемого [e], то различие в его влиянии на F2 фиксированного [а]

было установлено только при сочетании с интервокальными [t] и [k] (см. рис. 2, б ).

В квазисловах с фиксированным [e] однофакторный анализ показал значимые различия между согласным [t], с одной стороны, и согласными [k] и [p], с другой стороны: F(2, 87) = 5,61, p < 0,05. Значимые различия во влиянии изменяемых гласных были выявлены между [u] и [e], с одной стороны, и [а] – с другой: F(2, 87) = 11,75, p < 0,05; изменяемый [а] достоверно повышал значение F2 фиксированного [e] на 160 Гц. Представленный на рисунке 2, в график подтверждает значимое взаимодействие факторов ряда изменяемого гласного и МОБР интервокального со- гласного: F(4, 81) = 3,30; p < 0,05. Однако выявить определенные закономерности во влиянии двух факторов в данном случае довольно сложно.

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что, несмотря на значительные различия абсолютных значений формант F2 фиксированных гласных, произнесенных с эмфатическим ударением, результаты факторного анализа показали, что схема влияния изменяемого гласного Г1 и интервокального согласного С на F2 фиксированного гласного Г2 в произношении двух дикторов полностью совпадают: в случае фиксированного [u] значимое влияние оказывают ряд изменяемого гласного, МОБР интервокального согласного и взаимодействие вышеуказанных факторов. Ряд изменяемого гласного Г1 не оказывал значимого влияния на F2 фиксированного [a]. В случае с фиксированным [e] взаимодействие факторов ряда изменяемого гласного Г1 и МОБР интервокального согласного не являлось значимым.

Таким образом, полученные данные в целом подтверждают выдвинутое выше предположение о том, что ряд безударного гласного и МОБР интервокального согласного оказывают влияние на F2 гласного, произнесенного с эмфатическим ударением. Однако степень влияния каждого из рассмотренных выше факторов значительно разнится в зависимости от ряда изменяемого гласного, МОБР интервокального согласного и их совместного взаимодействия.

Результаты проведенного эксперимента подтверждают выводы, сделанные Э. Пурселлом на материале ГСГ-сочетаний безударных гласных, о варьировании значений весовых коэффициентов, определяющих характер коартикуляции [Purcell, 1979]. Кроме того, отметим значительное влияние индивидуальных особенностей информантов на реализацию коартикуляционных процессов в нашем случае. Данные, зафиксированные для ГСГ-сочетаний других языков, в частности языка тода, также подтверждают полученные результаты [Naryan et al., 2021]. Построение статистических моделей, описывающих коартикуляционные процессы в ГСГ-сочетаниях, позволит уточнить особенности реализации данного явления.

Выводы

-

1. В ГСГ-сочетаниях русского языка МОБР интервокального согласного значимо

-

2. Статистическая значимость влияния ряда безударного гласного Г1 на значение форманты F2 гласного Г2, произнесенного с эмфатическим ударением, может определяться рядом гласного Г2.

-

3. При взаимодействии факторов ряда безударного гласного Г1 и МОБР интервокального согласного статистическая значимость их совместного влияния может определяться рядом гласного Г2.

-

4. Характер коартикуляции в ГСГ-сочета-ниях в значительной степени определяется индивидуальными особенностями информантов.

-

5. На исследованном материале не удалось выявить характер зависимости значения форманты F2 изменяемого гласного Г2 от степени подвижности передней части языка при артикуляции интервокального согласного и ряда фиксированного безударного гласного Г1.

влияет на значение форманты F2 гласного Г2, произнесенного с эмфатическим ударением.