Происхождение и развитие древнейших технологий выплавки железа в Хакасско-Минусинской котловине

Автор: Амзараков П.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Хакасско-Минусинская котловина один из наиболее хорошо археологически изученных регионов России. Изделия из бронзы предскифской и скифской эпох региона известны далеко за его пределами. При этом отмечается достаточно позднее появление на этой территории технологии производства железа. С 2009 по 2018 г. российско-японская экспедиция исследовала ряд памятников древнейшей металлургии железа в Хакасско-Минусинской котловине. По материалам раскопок и проведенных научно-исследовательских экспериментов изучена и восстановлена технология металлургического производства. На основе технологических особенностей процесса выплавки предлагается эволюционная модель развития ранних способов получения железа на территории Хакасско-Минусинской котловины в гунно-сарматское время. Выделено три типа железоделательных печей, конструктивно отличающихся по принципу дутья и отвода шлака. Сделан вывод об импорте начальной технологии получения железа и ее дальнейшем местном развитии.

Тесинская культура, таштыкская культура, археометаллургия, сыродутные печи, крица, шлаки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146764

IDR: 145146764 | УДК: 903-03(571.513) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.127-137

Текст научной статьи Происхождение и развитие древнейших технологий выплавки железа в Хакасско-Минусинской котловине

Хакасско-Минусинская котловина является одним из наиболее археологически изученных регионов в степном поясе Евразии. С 1722 г. здесь работают научные академические экспедиции. В ХХ в. разрабатываются первые подробные периодизации археоло- гических культур Хакасско-Минусинской котловины, а начиная со второй его половины регион становится своеобразным центром новостроечной археологии. Объемы выполненных работ были беспрецендент-ными (Красноярская экспедиция, Среднеенисейская экспедиция и т.д.) [Кызласов, 1962; Вадецкая, 1973, 1986; Белокобыльский, 1986; Савинов, 2009; и др.].

Археология, этнография и антропология Евразии Том 51, № 1, 2023 © Амзараков П.Б., 2023

В данный момент идет активное накопление научной информации, совершенствуется периодизация культур региона [Поляков, 2022].

Таким образом, с конца ХХ в. археологические материалы Хакасско-Минусинской котловины, ввиду своей научной проработанности, детальной хронологии и развитой типологизации, становятся опорными и своеобразным эталоном в изучении древностей степного пояса Евразии от Дуная до Байкала. Они используются для проведения сравнительного анализа широчайшего круга комплексов практически всех хронологических периодов – от энеолита до Средневековья.

Традиционно принято считать, что археология Хакасско-Минусинской котловины опирается исключительно на исследование погребальных памятников. До последних лет поселенческие комплексы попадали в поле зрения археологов преимущественно случайно (Торгажак, Бырганов V, Каменный Лог I и т.д.) [Савинов, 1996, с. 13; Лурье, Лазаретов, 2021; Поляков, Марсадолов, Лурье, 2022, с. 8, 9, 13]. При этом изучение древнего хозяйства и производства, безусловно, является важнейшим направлением современной археологической науки, т.к. позволяет ответить на целый ряд вопросов, связанных с развитием технологий и хозяйственной модели освоения природных ресурсов региона.

Одним из наиболее весомых вкладов в изучение древнего производства на территории Хакасско-Минусинской котловины являются работы Я.И. Сунчу-гашева, который по святил свою жизнь исследованию металлургии и оросительных систем региона в древности. Из-под его пера вышло несколько монографий, на сегодняшний день являющихся опорным материалом для изучения древнего производства металла [Сунчугашев, 1969, 1975, 1979, 1993]. Исследования российско-японской экспедиции, начавшиеся в 2009 г., во многом опираются на работы Я.И. Сун-чугашева, подтверждая, а где-то дополняя и развивая его научные выводы [Мураками, 2015].

Высочайший уровень развития металлургии меди на территории Хакасско-Минусинской котловины в эпоху палеометалла бесспорен и наглядно иллюстрируется не только количеством, но и качеством известных артефактов в собраниях различных музеев. Подтверждает его и наличие таких уникальных производственных площадок, как рудник Юлия в районе с. Цветногорск и горы Темир, где производство меди достигало промышленных масштабов [Сунчугашев, 1975, с. 34–40]. Хакасско-Минусинская котловина крайне богата проявлениями полиметаллических рудных тел, относительно легкодоступных для добычи. Также следует отметить наличие руд, содержащих мышьяк, при выплавке которых можно было получать, по сути, низколегированную бронзу естествен- ного происхождения. При этом вопрос возникновения и развития металлургии железа в регионе до сих пор является крайне дискуссионным. Она появилась здесь существенно позже, чем на сопредельных территориях, несмотря на успехи в металлургии бронзы. Возможно, богатство Хакасско-Минусинской котловины месторождениями меди и массовое производство бронзовых изделий повлияли на то, что эпоха железа здесь наступила с существенным опозданием. Также не менее вероятно влияние моноэтнично-сти местного населения на развитие металлургии, т.к. в древнем мире социальная группа людей, имеющих дело с металлом, всегда была достаточно закрыта и ортодоксальна.

Первые свидетельства использования железа на территории Хакасско-Минусинской котловины большинство исследователей относит к финалу тагар-ской культуры (V–III вв. до н.э.). Чаще всего это случайно найденные железные или полиметаллические изделия из разряда небытовых (преимущественно оружие). Они относятся к тагарской культуре только типологически, т.к. обнаружены вне археологического контекста.

Массовые находки из железа, фиксируемые непосредственно в погребальных и поселенческих комплексах, принадлежат к тесинской археологической культуре II–I вв. до н.э., также как и первые достоверно известные памятники древней железной металлургии [Амзараков, 2008, с. 65]. Ввиду того что смена археологических культур в III–II вв. до н.э. на территории Хакасско-Минусинской котловины произошла путем инфильтрации новой группы населения, обладавшей развитыми погребальными традициями, следует полагать, что сформированные технологии металлургии железа были принесены в бассейн среднего Енисея извне.

На сегодняшний день в Хакасско-Минусинской котловине не известно ни одного производственного комплекса черной металлургии, достоверно относящегося к тагарской культуре [Сунчугашев, 1979, с. 20; Завьялов, Терехова, 2015, с. 219]. При этом в ходе раскопок Я.И. Сунчугашева в ХХ в. и экспедиций под руководством автора в 2009–2018 гг. были исследованы десятки объектов, безусловно принадлежащих к тесинской культуре II–I вв. до н.э. Следует также отметить, что и на сопредельных территориях Центральной Азии (Тува, Алтай, Северная Монголия) [Vodyasov et al., 2022] нет убедительно датированных памятников черной металлургии древнее эпохи хунну, но имеются железные изделия из закрытых комплексов скифской эпохи (курган Аржан-2, кург. 2 могильника Теплая и др.) [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 44–46, 51–53; Боковенко, 2014, с. 379].

Ряд исследователей предполагает импортное происхождение ранних изделий из железа [Членова, 1992,

Рис. 1. Биметаллические кинжалы из экспозиции Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова.

с. 222; Зиняков, 1980, с. 73; Завьялов, Терехова, 2015, с. 219]. При этом особенно выделяется технология изготовления биметаллических изделий (рис. 1), практиковавшаяся на территории Хакасско-Минусинской котловины в тагарскую эпоху, когда при утрате части железного предмета ее замещали бронзовой, даже в случае потери утилитарных свойств (замещение режущей части). Такой подход возможен при наличии/сочетании двух факторов – высокой престижности изделия из железа и отсутствии иной технологической возможности его восстановления (технологий черной металлургии).

Результаты исследования

С 2009 г. российско-японская экспедиция под руководством профессора Ясуюки Мураками (г. Мацуяма, Япония) и автора начала реализацию совместного проекта по изучению древней металлургии железа. Были исследованы памятники, открытые Я.И. Сунчугаше-вым, выявлен ряд новых объектов и произведены раскопки на некоторых из них. Самый значимый результат дали исследования металлургических комплексов Трошкино-Июс (Ширинский р-н Хакасии, раскопки 2011–2012 гг.) и Толчея (Боградский р-н Хакасии, раскопки 2015, 2018 гг.). Для первого получена радиоуглеродная дата 1 906 ± 27 л.н. (IAAA-103644), для второго – 1 983 ± 24 (IAAA-150561), 2 007 ± 24 (IAAA-150562) и 2 111 ± 24 (IAAA-150563) л.н. Согласно этим данным, памятники относятся к тесинскому периоду и началу таштыкской эпохи. Предварительные результаты раскопок ранее были опубликованы [Ам-зараков, 2014, 2015; Amzarakov, 2015]. На памятниках Трошкино-Июс и Толчея раскопано 8 и 19 печей соответственно. Такое существенное количество исследованных на ограниченной площади металлургических объектов демонстрирует высокий уровень развития железоделательного производства в описываемый период.

По материалам раскопок технология выплавки металла была восстановлена и апробирована в ходе двух научных экспериментов (2017 г., Ниими, Япония; Красноярский край, Россия). На основе полученных результатов можно предложить технологическую модель эволюции железоделательных горнов. Такой подход, базирующийся на анализе технологий, методов, практических принципов организации производства металла и подкрепленный экспериментально, представляется актуальным, поскольку имеющаяся на сегодняшний день типология железоделательных

печей Саяно-Алтая, разработанная Я.И. Сунчугаше-вым и развитая коллективом авторов [Vodyasov et al., 2022], основана преимущественно на геометрических параметрах (в первую очередь планиграфиче-ских) печей, без должного внимания к технологическим аспектам.

Исследованные на памятниках Трошкино-Июс и Толчея печи подразделяются в соответствии с их технологическими отличиями на три условных типа.

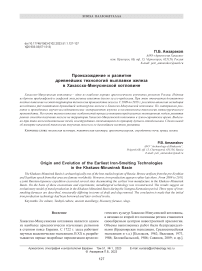

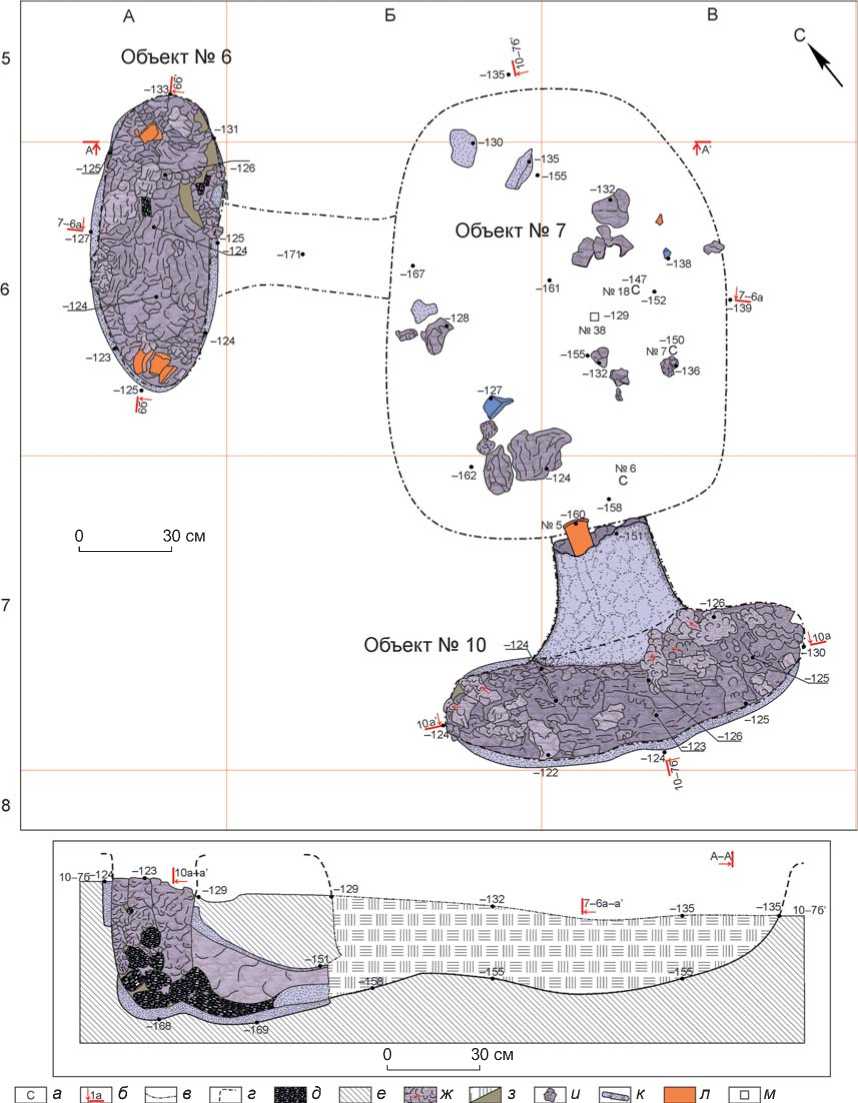

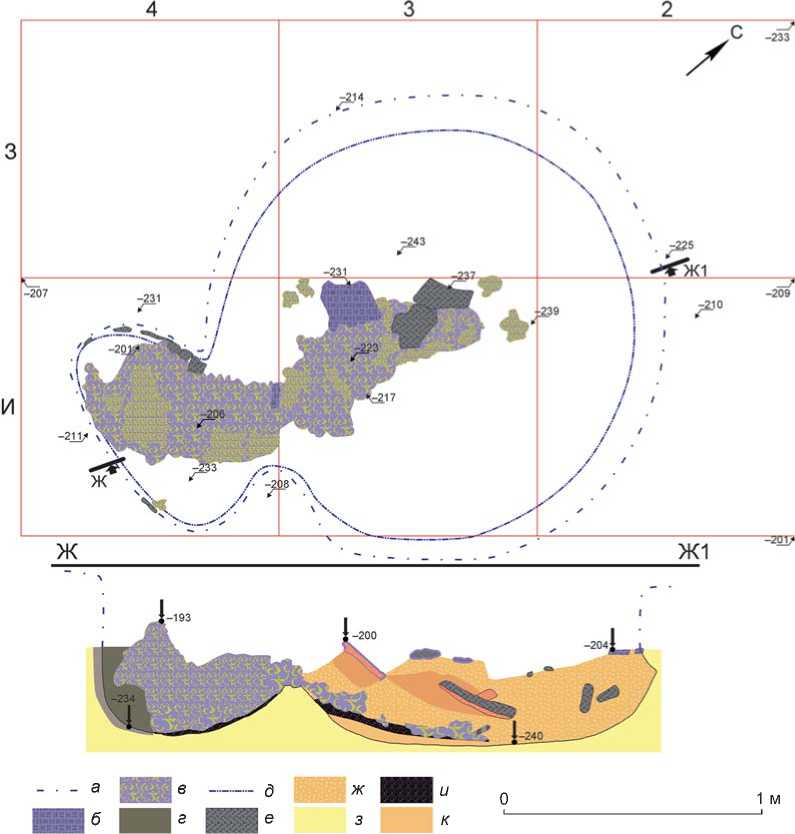

Тип 1 (рис. 2–4). Включает почти все печи в раскопах на памятнике Толчея (кроме объектов Р1-5, Р1-27, Р1-30, Р1-33) и одну (№ 10–11) на памятнике Трошки-но-Июс. Технологический процесс выплавки железа в печах такого типа представлял следующее. Выкапывалась яма размерами, подходящими для выплавки (на рассматриваемых памятниках от 0,8 × 0,5 до 1,6 × 1,2 м, овальной формы, глубиной до 1 м), а рядом с ней – округлая производственная (диаметром от 0,8 до 1,3 м, глубиной, соответствующей яме печи). Они соединялись подземным туннелем, который чаще всего подходил к центральной части длинной стороны печи, но в некоторых случаях мог быть смещен либо даже примыкать к короткой стенке (объект № 10–11 на памятнике Трошкино-Июс). К внешней стороне печи с уровня поверхности присоединялись керамические сопла (от двух до четырех) для верхнего дутья и организовывалась площадка для мехов (рис. 5). Ме-

Рис. 2. План и разрез комплекса Р1-10 памятника Толчея. Железоплавильни. Раскопки автора 2015 г.

а – фрагмент сопла; б – направление и название профилей; в – контур ямы; г – предполагаемый уровень погребенной поверхности; д – уголь; е – материк; ж – направление потеков шлака; з – заполнение ямы; и – шлак; к – витрифицированный фрагмент земли; л – керамическое сопло; м – неорнаментированный фрагмент керамического сосуда.

ста расположения сопел зафиксированы их фрагментами в шлаково-конгломератных монолитах, а также по направлению потоков шлака.

Сам процесс выплавки начинался с разогрева печи. На первом этапе использовались лиственничные дро- ва и естественная тяга воздуха из подземного туннеля, а на втором – древесный уголь из лиственницы и искусственное дутье мехами через сопло из туннеля (рис. 6, 1). Меха для нижнего поддува располагались в производственной яме (судя по всему, ее наличие,

Рис. 3. План комплекса объектов в раскопе 2 памятника Толчея. Железоплавильни. Раскопки автора 2015 г. а – фрагмент сопла; б – направление и название профилей; в – контур ямы; г – камень; д – заполнение ямы; е – предполагаемый уровень погребенной поверхности; ж – уголь; з – материк; и – контур воздуходувного туннеля; к – шлак; л – витрифицированный фрагмент земли.

Рис. 4. Комплекс объектов в раскопе 2 памятника Толчея. Железоплавильни. Раскоп- ки автора 2015 г.

Рис. 5. Реконструированная железоделательная печь. Эксперимент автора 2017 г.

Рис. 6. Процессы прогрева печи ( 1 ), загрузки шихты ( 2 ) и верхнего дутья ( 3 ). Эксперимент автора 2017 г.

>1

в первую очередь, было связано с необходимостью помещения и обслуживания мехов). Свидетельство их использования было зафиксировано в печи Р1-10 памятника Толчея, где в монолите вытекшего шлака и конгломерата найден внешний конец керамического сопла. После достижения необходимой температуры и равномерного горения по всей площади печи подключалось верхнее дутье с внешней стороны печи и начиналась загрузка слоев угля и шихты из измельченной железной руды* (рис. 6, 2 ).

Расплавившийся шлак и конгломерат с основной концентрацией фаялита (2 FeO·SiO2 и Fe2SiO4) и вю-стита (FeO) с расплавом руды стекали на дно печи и попадали в выход воздуходувного туннеля. В зависимости от угла наклона последнего жидкая фракция конгломерата и шлака либо скапливалась в выходе туннеля (при положительном угле) и, застывая, блокировала его, либо вытекала по нему в сторону производственной ямы (при отрицательном угле). В любом случае, на данном этапе дутье снизу прекращалось и нагнетание воздуха далее производилось только сверху (рис. 6, 3). Наличие массива расплавленного конгломерата и шлака в основании печи положительно влияло на стабильность температуры выплавки. При этом стоит отметить большие потери руды на конгломерат, который не вступил в реакцию и не дал железа. Процесс выплавки завершался, когда уровень шлаковых массивов доходил до уровня сопел. После этого из печи извлекалось образованное под соплами кричное железо (рис. 7). Стоит отметить, что, за редким исключением (сортировочная площадка объекта Р1-12 памятника Толчея), нет свидетельств дополнительного системного разбора конгломератно-шлако- вых массивов, несмотря на наличие в них прослоек и зерен кричного железа.

После извлечения из печи крицы и шлака производственный процесс повторялся. При этом в ра- диальных объектах памятника Толчея (с центральной производственной ямой и оппозитно расположенными печами) он мог происходить последовательно, практически без пауз.

Тип 2 (рис. 8, 9). Включает печи Р1-5, Р1-27, Р1-30, Р1-33 памятника Толчея. Основной принцип технологического процесса идентичен типу 1, но плавильщики пытаются сократить объем потерянной на вюстит и фаялит руды и увеличить процентное соотношение полученного железа к потраченной руде. Достигается это двумя ос- новными способами: досрочным прекращением нижнего дутья с закрыванием устья подземного туннеля, а также сознательным заполнением нижней части печи плотно прилегающими друг к другу дровами. Последнее сокращает объем, который может быть заполнен конгломератом, т.к. процесс выплавки происходит только напротив верхних

Рис. 7. Монолит конгломерата с включениями сыродутного железа. Эксперимент автора 2017 г.

сопел, где температурные и химические условия соответствуют необходимым, и в таком случае процессу химиче ского преобразования (восстановления) подвергается большая часть руды. Без нижнего под-

Рис. 8. План и разрез комплекса Р1-5 памятника Толчея. Железоплавильни. Раскопки автора 2015 г.

а – направление и название профилей; б – контур ямы; в – горелое дерево; г – направление потеков шлака; д – шлак; е – заполнение ямы; ж – предполагаемый уровень погребенной поверхности; з – уголь; и – материк; к – предполагаемый контур ямы; л – контур воздуходувного туннеля.

Рис. 9. Физический разрез объекта Р1-30 памятника Толчея. Же-лезоплавильни. Раскопки автора 2018 г.

Рис. 10. Обуглившиеся дрова в нижней части железо делательной печи у с. Балыктуюль, Горный Алтай (по [Богданов и др., 2018]).

дува и мощной шлаково-конгломератной подушки становится сложнее выдерживать температурный режим, что предъявляет повышенные требования к качеству верхнего дутья. Подобный технологический подход – сокращение объема плавильной камеры пу-

тем плотной закладки нижней части дровами – зафиксирован также на памятнике Балыктуюль в Горном Алтае (рис. 10) [Богданов и др., 2018, с. 226].

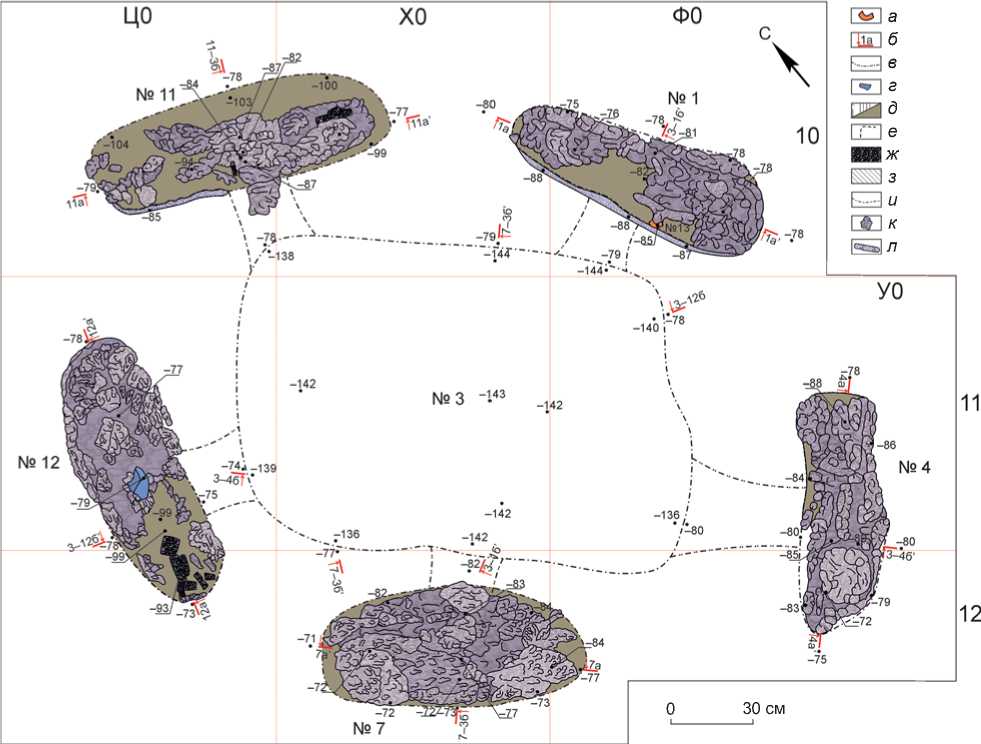

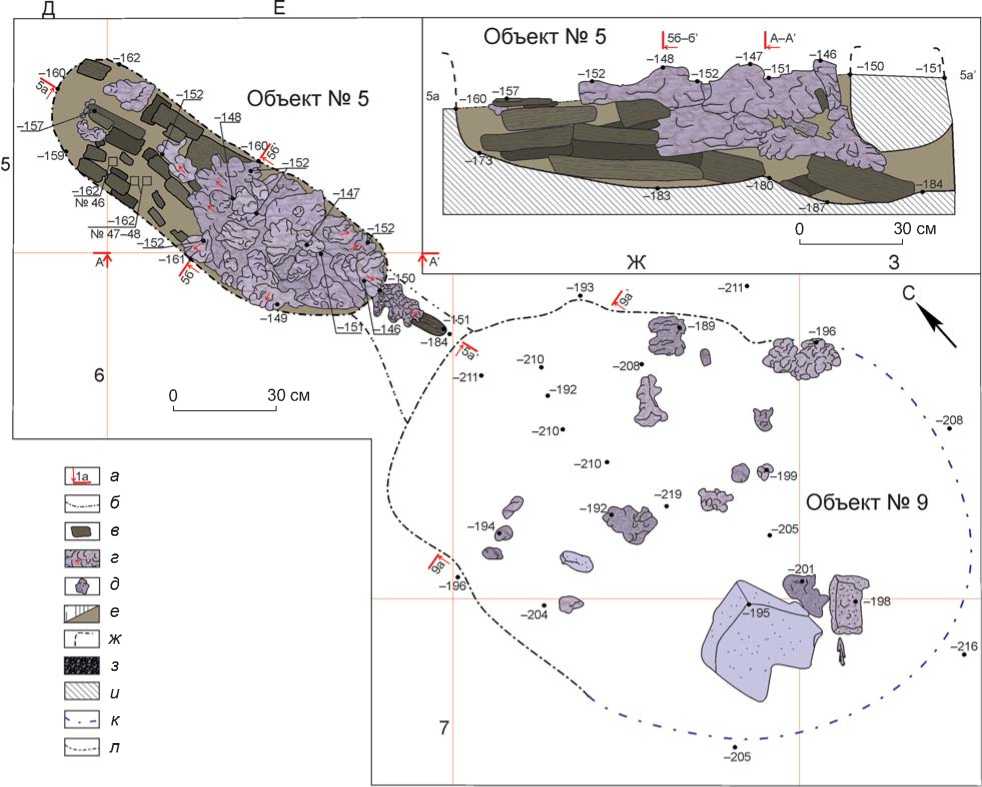

Тип 3 (рис. 11, 12). Включает практически все исследованные печи памятника Трошкино-Июс (кроме № 10–11). Основные параметры процесса выплавки схожи с типом 1. Печи имеют подземную структуру. Они несколько меньшего размера: от 0,8 × 0,4 до 0,9 × 0,5 м и до 0,7–0,8 м в глубину. Рядом также располагается производственная яма округлой формы размерами от 1,1 × 1,2 до 1,7 × 1,8 м. Но, в отличие от типов 1 и 2, она не была соединена с ямой горна подземным туннелем. В производственной яме фиксируются горизонтальные слои шлаков, руды и витрифицированных стенок печи. Дутье осуществлялось только сверху, через сопла, вставленные в печь с уровня древней поверхности. Места их расположения и о статки керамических сопел многократно

Рис. 11. Объект № 5 памятника Трошкино-Июс. Вид в плане и в разрезе. Раскопки автора 2012 г.

Рис. 12. План и разрез объекта № 7 памятника Трошкино-Июс. Раскопки автора 2012 г.

а – контур поверхности ямы; б – зашлакованный фрагмент стенки печи; в – фрагмент шлака; г – слой прокаленной земли темно-серого цвета; д – контур дна ямы; е – фрагмент обмазки стенки печи серо-черного цвета; ж – заполнение объекта; з – белесый суглинок; и – древесный уголь; к – слой гумусированной супеси темнокоричневого цвета.

зафиксированы. После завершения процесса выплавки земляная стенка между печью и производственной ямой немедленно разрушалась и жидкий шлак сливался в производственную яму, что облегчало изъятие кричного железа, сформировавшегося под соплами.

Заключение

Основываясь на описанных типах печей, можно предложить следующую эволюционно-технологическую теорию.

Сначала древние металлурги использовали технологию ямной железоделательной печи с двойным дутьем: сверху, с уровня современной поверхности и снизу, из туннеля, синхронно. В результате большое количество расплавленного конгломерата и шлака стекало на дно печи, благодаря чему создавался благоприятный для выплавки температурный режим. Это упрощало процесс плавки, но приводило к низкому проценту полученного железа по отношению к использованной руде.

Следующим шагом стали попытки экономить затрачиваемую руду путем заполнения дна печи дровами и углем, а также ранним прекращением дутья снизу. Это могло увеличить количество получаемого железа относительно затраченной руды, но усложняло процесс и требовало развития техники либо технологии дутья. В теле печей второго типа количество железа увеличено, а это означает несоблюдение температурного режима.

И наконец, металлурги отказались от технологии нижнего дутья через туннель. Теперь дутье осуществлялось только с уровня современной поверхности. Обеспечить необходимое количество воздуха и его равномерное поступление было очень непростой задачей. По всей видимости, это стало возможным путем изменения техники и технологии дутья. С учетом фиксируемого уменьшения диаметра сопел в печах такого типа можно предположить, что использовались меха с жестким каркасом, которые могут обеспечить более высокое давление подаваемого воздуха.

Данные выводы необходимо дополнительно подкреплять новыми экспериментами, акцентируя внимание на технологии типа 3 с разными вариантами мехов и условиями. Экспериментальный метод имеет важное значение в изучении древних технологий.

Таким образом, кратко суммируя вышеизложенное, можно отметить следующее.

-

1. Первые изделия из сыродутного железа появились на территории Хакасско-Минусинской котловины в тагарскую эпоху (V–III вв. до н.э.).

-

2. Железные предметы, типологически относящиеся к тагарской культуре, скорее всего, являются импортными.

-

3. На сегодняшний день достоверно не зафиксировано существование на территории Хакасско-Минусинской котловины производства железа ранее те-синской археологической культуры (II–I вв. до н.э.).

-

4. Технология черной металлургии появилась в регионе спонтанно и на достаточно высоком уровне развития, что может свидетельствовать о ее проникновении вместе с носителями этих металлургических традиций.

-

5. Дальнейшее развитие производства железа на территории Хакасско-Минусинской котловины связано с поиском эффективных технологических решений, направленных на оптимизацию производства и увеличение процентного соотношения полученного продукта к затрачиваемым ресурсам.

Список литературы Происхождение и развитие древнейших технологий выплавки железа в Хакасско-Минусинской котловине

- Амзараков П.Б. Тесинский переходный период. Тагароташтыкское время (II в. до н.э. – I в. н.э.) // Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) / гл. ред. В.Я. Бутанаев; научн. ред. В.И. Молодин. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та, 2008. – С. 65–68.

- Амзараков П.Б. Раскопки древнего металлургического комплекса таштыкского времени в районе села Трошкино Ширинского района Республики Хакасии // Народы и культуры Южной Сибири и сопредельных территорий. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014. – С. 26–38.

- Амзараков П.Б. Предварительные итоги исследования памятника древней металлургии железа таштыкской эпохи «Толчея» // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии = Ancient metallurgy of the Sayan-Altai and East Asia: мат-лы I Междунар. науч. конф., посвящ. памяти д-ра ист. наук, проф. Я.И. Сунчугашева (Абакан, 23–27 сент. 2015 г.). – Абакан; Эхимэ: Ун-т Эхимэ, 2015. – С. 98–106.

- Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири: История идей и исследований (XVIII – первая треть XX в.). – Новосибирск: Наука, 1986. – 168 с.

- Богданов Е.С., Мураками Я., Соловьев А.И., Гришин А.Е., Соловьева Е.А., Гнездилова И.С. Исследование сыродутных печей около села Балыктуюль (Республика Алтай) в 2018 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 224–228.

- Боковенко Н.А. Археологические памятники скифской эпохи Усинской котловины в Западном Саяне: культурно-хронологическая интерпретация // Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. – СПб.: ИИМК РАН, 2014. – С. 372–392.

- Вадецкая Э.Б. К истории археологического изучения древнейшего прошлого Сибири // Изв. лаборатории археологических исследований. – 1973. – Вып. 6. – C. 91–159.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 180 с.

- Завьялов В.И., Терехова Н.Н. К проблеме становления железной индустрии на Среднем Енисее (технологический аспект) // КСИА. – 2015. – Вып. 238. – С. 212–228.

- Зиняков В.М. К истории освоения железа в Минусинской котловине // Скифо-сибирское культурно-историческое единство: мат-лы I Всесоюз. археол. конф. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1980. – С. 66–73.

- Кызласов Л.Р. Начало сибирской археологии // Историко-археологический сборник. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1962. – С. 43–52.

- Лурье В.М., Лазаретов И.П. Древние поселения Хакасии: Бырганов IV // Творец культуры: Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории, этнографии: сб. науч. ст., посвящ. 80-летию проф. Д.Г. Савинова и 60-летию его труда на ниве отечественной науки / отв. ред. Н.Ю. Смирнов. – СПб.: ИИМК РАН, 2021. – С. 188–198.

- Мураками Я. Наша совместная деятельность в Республике Хакасия и ее значение для исследования истории производства железа на Евразийском континенте // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии = Ancient metallurgy of the Sayan-Altai and East Asia: мат-лы I Междунар. науч. конф., посвящ. памяти д-ра ист. наук, проф. Я.И. Сунчугашева (Абакан, 23–27 сент. 2015 г.). – Абакан; Эхимэ: Ун-т Эхимэ, 2015. – С. 21–24.

- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 364 с.

- Поляков А.В., Марсадолов Л.С., Лурье В.М. Поселение Каменный Лог I на Среднем Енисее (по материалам раскопок М.П. Грязнова и М.Н. Комаровой). – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 186 с.

- Савинов Д.Г. Древние поселения Хакасии: Торгажак. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1996. – 112 с.

- Савинов Д.Г. Хакасско-Минусинская провинция хунну. – СПб.: ИИМК РАН, 2009. – 224 с.

- Сунчугашев Я.И. Горное дело и выплавка металлов в древней Туве. – М.: Наука, 1969. – 140 с. – (МИА; № 49).

- Сунчугашев Я.И. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Минусинской котловине. – М.: Наука, 1975. – 173 с.

- Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии: Эпоха железа. – Новосибирск: Наука, 1979. – 192 с.

- Сунчугашев Я.И. Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 1993. – 112 с.

- Членова Н.Л. Тагарская культура // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – С. 206–223. – (Археология СССР).

- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 500 с.

- Amzarakov P. Early iron production in South Siberia // The present-day research on ancient iron production in the world. – Matsuyama: Ehime Univ., 2015. – P. 39–46.

- Vodyasov E.V., Amzarakov P.B., Sadykov T.R., Shirin Y.V., Zaitceva O.V., Leipe C., Tarasov P.E. Nine Types of Iron Smelting Furnaces in Southern Siberia in the First Millennium AD: A Review of Archaeological and Chronological Data. – 2022. – Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4174729 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4174729