Происхождение и развитие культуры учэн (в контексте межкультурных контактов населения бронзового века бассейна нижней Янцзы и Индокитайского полуострова)

Автор: Лаптев С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (44), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщаются и анализируются находки эпохи позднего неолита и палеометалла из бассейна средней и нижней Янцзы; прослежены устойчивые контакты (в т.ч. по этнографически значимым характеристикам) между древними культурами данного региона и Индокитайского полуострова, населенного представителями австроазиатских народов (вьеты, кхмеры). На основании сопоставлений сделан вывод об австроазиатской принадлежности носителей культур бронзового и раннего железного веков на значительной территории Южного Китая. Особое внимание уделяется культуре учэн, обоснована ее сложная социальная структура.

Бассейн янцзы, бронзовый век, культура учэн, вьеты (юэ), кхмеры, австроазиатские народы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522826

IDR: 14522826 | УДК: 903(510)

Текст научной статьи Происхождение и развитие культуры учэн (в контексте межкультурных контактов населения бронзового века бассейна нижней Янцзы и Индокитайского полуострова)

Происхождение и развитие цивилизации в долине р. Янцзы стало предметом исследований только в последние десятилетия, в то время как классические цивилизации Древнего Востока (в т.ч. в среднем течении Хуанхэ) изучаются уже более одного (а то и двух) столетий. Ситуация стала меняться после археологических открытий в 1970-х гг. Среди них следует выделить обнаружение в 1973 г. самых ранних на тот период остатков риса в культуре хэмуду (пров. Чжэцзян). Это позволило китайским археологам сделать первый шаг в обосновании раннего развития культур в данном регионе, независимого от культур просо-водов долины Хуанхэ. В 1970–1980-х гг. последовали другие важные открытия, например, были найдены аристократические некрополи культуры лянчжу (3 000–2 700 лет до н.э.) в Фаньшань и Яошань (пров. Чжэцзян) с богатой коллекцией нефрита; более ранние по дате, но обработанные на столь же высоком техническом уровне нефритовые изделия в Линцзя-тань (пров. Аньхой); ранняя керамика (возможно, одна из древнейших в Азии) в Сяньжэньдун (пров. Цзянси), а также в Юйчаньянь (пров. Хунань; здесь она находилась вместе с зернами риса); крупное городище эпохи бронзы в Учэн и могила местного правителя или аристократа в Синьгань (пров. Цзянси); царский курган раннего железного века в Иньшань (пров. Чжэцзян) и др. (обзор находок см.: [Тю:гоку синсэкки…, 1995, т. 2; Хуан Шилинь, Чжу Найчэн, 2003; Lapteff, 2006; Kuzmin, 2006]. Эти открытия положили конец господству теории об экспансии культуры с севера на юг, наиболее известным сторонником которой был Чжан Гуанчжи [Chang, 1986]. К 1990-м гг. материал, собранный в бассейне Янцзы и ряде других регионов Китая, позволил Су Бинци [2004] выдвинуть теорию о полицентричном происхождении китайской цивилизации. Хотя еще рано говорить о четкой хронологии и локализации всех очагов развития китайской цивилизации (это предмет отдельного исследования), но собранный материал позволяет утверждать многофакторность ее развития.

Еще в первой половине ХХ в. на основе археологических раскопок во Вьетнаме (В. Голубев, Л. Пажо,

А. Парментье) и исследований культуры эпохи бронзы Южного Китая (Б. Карлгрен и др.) была выдвинута гипотеза о древних этнокультурных связях указанных регионов [Trung tâm…, 1994, tr. 8–12; Goloubew, 1930; Karlgren, 1942]. На ее основе Р. Хейне-Гельдерн выдвинул концепцию принадлежности Южного Китая к древней Юго-Восточной Азии, а также предложил термин «донгшонская цивилизация» [Heine-Geldern, 1937]. В дальнейшем ее развивали У. Солхейм II, Г.Р. ван Геекерен, У. Мичэм [Solheim, 1990; Meacham, 1979, 1988]. В России данную проблему детально исследовали Д.В. Деопик [1994] и П.В. Познер [1994]; об открытии в Учэне одним из первых сообщил С. Кучера [1977, с. 112–113]*. Однако полевой материал из Южного Китая был малочислен, и в поле исследования находилось лишь несколько типов бронзовых предметов, таких как барабаны и кинжалы. Массовый материал, ставший доступным в последние 10–20 лет, дает возможность заново рассмотреть эти концепции, носившие во многом умозрительный характер. Данная работа не претендует на подробное описание учэнской и других археологических культур, поскольку это невозможно в формате статьи. Наша цель состоит в том, чтобы выявить сходство в материальной культуре среднего и нижнего течения Янцзы, с одной стороны, и Индокитая, с другой (в рамках обширного периода от неолита до раннего железного века), а также поставить вопрос о возможных связях культур этих регионов.

Контакты древнего населения бассейна Янцзы и материковой части Юго-Восточной Азии на этапе неолита и раннего металла

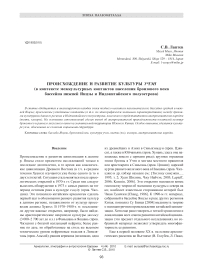

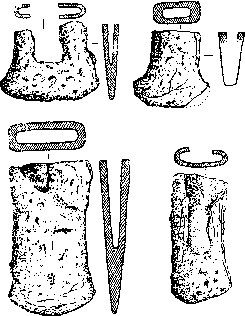

Начиная с периода неолита в бассейне средней Янцзы отмечается последовательное развитие материальной культуры, созданной, видимо, одним или группой этносов, известных по более поздним китайским письменным источникам как юэ (вьет). Сходство между ними и древним населением Индокитая проявилось еще в неолитический период. Наиболее характерной общей чертой можно назвать широкое распространение в обоих регионах прямоугольных в плане и плечиковых топоров из шлифованного камня (рис. 1).

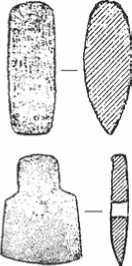

Для периода ок. 3 000–2 000 лет до н.э. в Восточном Китае выделяется культура лянчжу с довольно сложной социальной структурой. В последнее время найдены не только богатые некрополи правите- лей или аристократии, но и поселения, а также кладбища среднего и низшего слоев общества, что дает возможно сть достаточно полно представить данную археологическую культуру. Для нее характерна иерархия поселений и могильников, создававшихся по определенному плану. «Столица» (наиболее крупное городище) носителей культуры лянчжу находилась в районе г. Моцзяошань. Рядом выявлены два самых богатых некрополя Фаньшань и Яошань, кладбище средних слоев общества в Хуйганьшань и низшего – в Уцзябу [Чжан Сюэхай, 1999; Раскопки в 1992– 1993 гг.…, 2001; Тю:гоку синсэкки…, 1995, т. 2]. Следует отметить высокий технический уровень производства ритуальных нефритовых изделий и глазурованной керамики (рис. 2), которого не всегда удается достичь даже на современном этапе. Сложная технология обработки некоторых нефритовых украшений по служила основой для предположения о существовании у носителей культуры лянчжу пока не найденных металлических орудий [Жэнь-Шинань, 1995, с. 130]. На высокий уровень развития указывают также системы каналов и дамб, обнаруженные рядом с некрополями и городищами, а также некоторые знаки на керамике, которые обоснованно интерпретируются как зачатки письменности [Чжан Бинхо, 2003]. Все эти факты позволяют полагать, что культура лянчжу представляла собой сложное образование с элементами социального расслоения. Это было самое развитое сообщество во всем регионе. Культура активно влияла на население не только соседних, но и отдаленных территорий. Близкие по целому ряду характеристик к памятникам лянчжу объекты (вероятно, созданные смешанным населением из лянчжусцев и местных жителей) выявлены на обширной территории: от северной части полуострова Шаньдун (например, памятники типа Хуанин) и до северной части нынешней пров. Гуандун (памятники культуры шися) [Чжу Фэйсу, 1999; Тю:гоку синсэкки…, 1995, т. 2, с. 73–92]. Черная лощеная керамика культуры лянчжу с резным орнаментом демонстрирует сходство с керамикой Бан Чанг на плато Кхорат в Таиланде, хотя между ареалами неизвестен какой-либо сходный тип керамики. Миски на высоком, сужающемся кверху поддоне характерны для культуры лянчжу (III тыс. до н.э.) и памятников в центральной и южной частях Индокитайского полуострова (Бан Чанг, III–II тыс. до н.э., Са-мрон Сенг и Пхум Снай, I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.; рис. 2, 2, 3, 5). Связующим звеном между ними может быть культура донгшон (VIII–I вв. до н.э.) в Северном Вьетнаме, в материалах которой также имеются подобные керамические сосуды.

Примерно с 2 000 лет до н.э. культура лянчжу вступает в эпоху заката, однако некоторые ее поздние памятники (например, Тинлинь, г. Шанхай) относятся к XVII в. до н.э. [Раскопки в 1988, 1990 гг.…, 2002], что

Рис. 1 . Прямоугольные в плане и плечиковые топоры периода позднего неолита.

1 , 2 – Бэйиньянъин, бассейн Янцзы; 3 , 4 – территория Камбоджи (по: [Бэйиньянъин…, 1993; Mansuy, 1902; 1923]).

Рис. 2. Керамика, найденная на памятниках культуры лянчжу ( 1 , 4 ); Пхум Снай ( 2 ); Бан Чанг ( 3 ); Самрон Сенг ( 5 ) (по: [Неолитический памятник…, 2004; Фуцю-аньшань…, 2000; Натхапинту Сурапол, 1987; Mansuy, 1902]). 2 – фото автора.

определяет нижнюю границу этой культуры. После XX в. до н.э. культура лянчжу постепенно сменяется культурой мацяо [Сун Цзянь, 1999], которая, однако, носит более локальный характер – ее ареал практически не выходит за пределы устья Янцзы.

Период в истории Восточного Китая «после лян-чжу » мы предлагаем назвать учэнским – по названию наиболее мощного культурного центра, который переместился из приморского района в глубь континента, в район оз. Поянху. Он может быть датирован приблизительно 1 500–1 000 лет до н.э. (по времени существования древнего городища Учэн). Ареал культуры учэн включал район вокруг оз. Поянху, а также территорию в нижнем и среднем течении р. Ганьцзян, вытекающей из озера на юге. Памятники культуры находятся преимущественно в среднем течении Ганьцзяна*. Среди них следует выделить собственно городище Учэн (площадь 610 тыс. м2, где найдены бронзовые орудия труда и оружие, литейные формы для них, керамика и примитивный фарфор, человеческие захоронения [Учэн…, 2005]); Синьгань – могила аристократа или правителя

*Карта основных памятников культуры учэн составлена Пэн Минфанем [2005, с. 22].

с большим количеством бронзовых изделий и следами человеческих жертвоприношений [Синьгань..., 1997] и Тунлин – медные копи, наиболее активно разрабатывавшиеся в учэнский период, со следами шахтовых конструкций, бронзовыми и деревянными орудиями рудокопов [Лю Шичжун, Ло Бэньцэ, 1997]*.

В период, предшествующий учэнскому, в районе оз. Поянху уже существовали земледельческие поселения, некоторые из них были укреплены. Выявлены также определенные признаки социального расслоения и многочисленные знаки на керамике (возможно, протописьменность), но нет данных о том, что общество имело столь же сложную структуру, как в культуре лян-чжу [Тю:гоку синсэкки…, 1995, т. 2, с. 393–432; Цзянси Цзинъань…, 1989]. Именно на основе этой общности, испытавшей значительное влияние лянчжу**, сформи- ровалась культура учэн, которая, в свою очередь, взаимодействовала с другими культурами региона.

К северу от ареала культуры учэн в среднем течении Хуанхэ в тот же период расцвет и падение пережила шанская цивилизация. Первоначально Учэн рассматривался китайскими учеными как результат экспансии государства Шан на юг [Цзянси Цинцзян…, 1975, с. 70–71], однако накопленный в последнее время материал подтвердил вывод о ее независимом развитии [Синьгань…, 1997, с. 203; Пэн Минфань, 2005, с. 245; Лаптев, 2006, т. I, с. 275–277].

Кроме культуры учэн , в бассейне Янцзы выделяются и другие культуры бронзового века, наиболее значительные из которых паньлунчэн и саньсиндуй . Бронзовые предметы культуры паньлунчэн (к северу от оз. Дунтинху, пров. Хубэй) – наиболее древние в бассейне Янцзы (середина II тыс. до н.э.), однако они не местные по происхождению, а связаны с культурой шан . Основу ритуального комплекса составляют шанские бронзовые сосуды [Одзава Масахито, Тани Тоёнобу, Нисиэ Киётака, 1999, с. 175–177]. Культура саньсиндуй (вторая половина II тыс. до н.э.) в Сычуаньской котловине имеет совершенно отличный от шанской культуры как керамический, так и бронзовый комплексы; основой последнего следует считать угловатые по форме бронзовые маски и человеческие фигуры [Там же, с. 236–239].

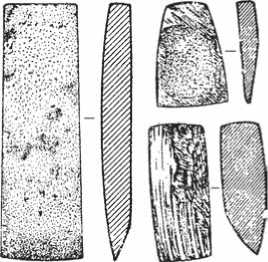

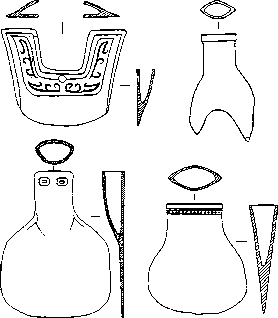

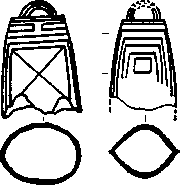

Культура учэн и ее внешние связи

В китайской историографии основными свидетельствами связей между культурами учэн и шан называются бронзовые изделия. Однако их следует рассматривать в контексте не только бронзы шан, но и всех остальных распространенных поблизости бронзолитейных традиций Восточной и Юго-Восточной Азии (см.: [Lapteff, 2008, p. 242–252]). Территориально наиболее близки к культуре учэн бронзовые комплексы шанской цивилизации в среднем течении Хуанхэ, памятников в бассейне р. Красной во Вьетнаме, культуры саньсиндуй в верхнем течении Янцзы, а также комплекс на плато Кхорат в Таиланде, который демонстрирует на редкость ранние даты появления бронзы и железа [Натха-пинту Сурапол, 1987]. Особенность шанского комплекса – обилие богато декорированных бронзовых сосудов. Найдено также много бронзового оружия [Имаи Ко: дзи, 2000; Хаяси Минао, 1972], но оно занимает второе после сосудов место. Для шанцев изготовление бронзовых контейнеров было частью религиозной практики: они использовались в ритуалах. В культуре Сань-синдуй главными ритуальными предметами из бронзы можно с полным основанием назвать стилизованные маски или фигуры людей. В культуре шан основным орнаментальным мотивом было фантастическое чу- довище (т.н. маска таоте), в культуре саньсиндуй – мотив человеческого лица. В бронзовых комплексах Индокитая доминируют оружие и сельскохозяйственные орудия: много бронзовых топоров, дротиков, меньше лопат. Встречаются также музыкальные инструменты, например колокольчики (рис. 3). Позднее важным религиозным символом становится бронзовый барабан, но происходит это только в донгшонский период (VIII–I вв. до н.э.) [Hà Vãn Phúnd, 1996; Lê Xuân Diệm, Hoàng Xuân Chinh, 1983; Trung tâm…, 1994; Натхапин-ту Сурапол, 1987; Транэ, 1995, с. 27; Чжунго…, 2001]. Следует отметить, что бронзовый колокол (колокольчик) – важный ритуальный предмет для Южного Китая в целом, он преобладает в материалах из бронзы, обнаруженных в пров. Фуцзянь, а также выделяется среди бронзовых находок с территории Индокитая, особенно Камбоджи. Орнамент в основном спиралевидный, иногда встречаются изображения человека (рис. 4).

Уже первый сезон раскопок на городище Учэн в 1973 г. выявил существенное отличие местных изделий из бронзы от шанских образцов. На памятнике практически отсутствуют бронзовые сосуды. За 30 лет раскопок на городище найдены четыре бронзовых сосуда и одна крышка с навершием в виде головы птицы, исполненная в местной манере [Учэн…, 2005, с. 361–366]. На шанских памятниках обнаружены сотни бронзовых сосудов различных типов. Несомненно, учэнские сосуды (за исключением крышки с изображением птичьей головы), не отличающиеся от шанских образцов, были предметами импорта, тем более, что до сих пор не найдено форм для их отливки.

На городище Учэн найдено немало бронзовых топоров, мотыг, наконечников дротиков и стрел, литейных форм для их изготовления (21 предмет и 57 каменных форм), что свидетельствует о местном производстве [Там же]. Бронза представлена на всех памятниках культуры учэн , в т.ч. на поселениях сельского типа (Фаньчэндуй, Сяоцзяшань и др.). Найдены 266 предметов оружия и 130 орудий труда [Пэн Минфань, 2005, с. 122] разных типов (рис. 5). По форме учэнские бронзовые топоры близки топорам культуры донгдау (вторая половина II тыс. до н.э.), которая позже развилась в культуры гомун и донгшон в бассейне Красной реки (I тыс. до н.э.) (см. рис. 3). Литейные формы для бронзовых топоров подобного типа, найденные в пров. Гуандун и относящиеся примерно к тому же периоду, служат своего рода связующим звеном между культурами учэн и донгдау [Лэй Нгаам, 1995, p. 87–94]. Определенное сходство с учэнскими находками имеют и сельскохозяйственные орудия с территории Камбоджи, хотя последние относятся к более позднему времени (см. рис. 3). Орнамент на бронзовых изделиях культуры учэн не характеризуется разнообразием. В основном это круглая спираль, отличная от шанской геометрической, но очень близкая к спирали

Рис. 3. Бронзовое и железное оружие, сельскохозяйственные орудия и литейные формы для них.

1 – Синьгань; 2 – Донгдау; 3 – Пхум Снай; 4 – Учэн; 5 – территория Гуандуна; 6 – Бан Чанг (по: [Цзянси Цинцзян…, 1975; Синьгань…, 1997; Натхапинту Сурапол, 1987; Thanh, 1966; Lê, Hoàng, 1983; Tran, 1975; Лэй Нгаам, 1995]). 3 – фото автора.

Рис. 4. Бронзовые музыкальные инструменты.

-

1 – Синьгань; 2 – пров. Фуцзянь, вторая половина II тыс. до н.э.; 3 , 4 – Пхум Снай; 5 – коллекция Сумитомо, эпоха Шан;

6 – Чунъян, пров. Хубэй, эпоха Шан (по: [Синьгань…, 1997; Сэнъоку…, 2002; Чжунго…, 2001; Ян Цун, 1998]).

-

3 , 4 – фото автора.

Рис. 5. Основные типы бронзовых орудий с городища Учэн (по: [Учэн…, 2005]).

^-ЭР^ 5?^ ^

ч W ^

”^ дк. Л*-Х:*^ t + w^

X X fey

4/

м1в

? г

ьл 1 а

Рис. 6. Знаки на фрагментах керамики с городища Учэн (по: [Учэн…, 2005]).

индокитайского типа. На многих фрагментах керамики и на одной каменной литейной форме прослеживаются значки, отличные от древнекитайской (шанской) иероглифики, но похожие на знаки на керамике как предшествующей неолитической культуры данного региона, так и культуры лянчжу . На этапе культуры учэн они уже развились в относительно длинные надписи, до 12 знаков на одном фрагменте, поэтому могут рассматриваться как местная письменность (рис. 6).

В 1989 г. в Даянчжоу (уезд Синьгань) неподалеку от городища Учэн обнаружена большая гробница того же периода [Синьгань…, 1997]. Она представляла собой большой круглый курган, под которым находилась прямоугольная погребальная камера размерами 10,0×3,6 м, разделенная на три отсека. В центральном отсеке были остатки деревянного саркофага, а в боковых – останки трех принесенных в жертву людей. Инвентарь могилы чрезвычайно богат; особенно много находок из бронзы (480 предметов), нефрита (1 072 предмета, не считая отдельных бусин и нефритовых инкрустаций), керамики (356 предметов). Бронзовых и нефритовых изделий больше, чем в знаменитой могиле Фу Хао – крупнейшем и наиболее известном захоронении в пределах «Великого города Шан» [Одзава Ма-сахито, Тани Тоёнобу, Нисиэ Киётака, 1999, с. 185–187]. В составе погребального инвентаря 50 бронзовых сосудов, хотя их намного меньше, чем в могиле Фу Хао (200 шт.). Поскольку могила, вероятно, принадлежала правителю (или аристократу очень высокого ранга), то найденные в ней предметы по составу и качеству отличаются от инвентаря обычных захоронений в районе городища Учэн. Как и в могиле Фу Хао, в захоронении в Даянчжое помимо местных изделий выделяются предметы как с Севера (Ордос), так и с Юга (бассейн

Янцзы), в Синьганьской гробнице тоже представлены привозные вещи – шанские бронзовые сосуды, что указывает на интенсивный обмен между культурами учэн и шан . Среди находок из Синьгань особо следует выделить бронзовые сосуды, в оформлении которых сочетаются местные и шанские традиции. Яркий пример подобного синкретического стиля – крышка сосуда (украшенная изображением птичьей головы) из Учэна; она сделана в манере, отличной от известных в шан , хотя ее орнамент похож на шанский.

Прослеживаются также общие черты учэн с донг-дау и саньсиндуй (например, в Синьгань обнаружена бронзовая маска). На находках из района оз. Поянху (как учэнского периода, так и более позднего) полностью отсутствует китайская (шанско-чжоуская) иерог-лифика. Поскольку базовый материал культуры учэн отличается от шан , то вряд ли можно говорить об этническом родстве их носителей. Вместе с тем наличие синкретических черт в материальной культуре учэн свидетельствует об интенсивности контактов между культурами учэн и шан (или даже о возможных миграциях населения), породивших ме стную разновидность бронзовых сосудов.

Сопоставление музейных коллекций бронзовых изделий из бассейнов средней и нижней Янцзы с материалами культур бронзового века Индокитая

Археологические материалы из бассейна Янцзы позволяют по-новому взглянуть на собрания южно-китайских бронзовых изделий в ведущих музеях мира.

Коллекционирование бронзы, прежде всего ритуальных сосудов, началось в Китае еще в древности, по крайней мере в период Чжаньго (403–221 гг. до н.э.) [Rawson, 2004]. Большинство наиболее значительных мировых коллекций сформировалось еще до Второй мировой войны (лишь отдельные крупные собрания, например Музей Mихо, создавались в послевоенное время). Тогда еще не было представления о региональной атрибуции вещей внутри Китая. К тому же многие экспонаты передавались из рук в руки на протяжении многих столетий, и сведения о том, откуда они, зачастую не сохранились. В настоящее время благодаря новым материалам из раскопок становится возможным предположительно установить регион происхождения некоторых из них. Можно выделить различные местные влияния в форме и орнаментации бронзовых сосудов, хотя сама идея бронзового ритуального сосуда характерна прежде всего для шанской цивилизации (вернее, для предшанской культуры эрлитоу ). Набор древнекитайских бронз с выраженными южными характеристиками (в широком смысле) имеется, например, в коллекции Сумитомо, Музее Хакуцуру (компании по производству рисовой водки) и Музее Михо.

В коллекции, собранной баронами Сумитомо, есть бронзовый барабан на четырех ножках, датированный эпохой Шан; он украшен изображением человеческого лица в плюмаже, похожим на бронзовую маску из Синьганьской гробницы (см. рис. 4, 5 ). Учитывая данную особенность, можно допустить, что барабан был изготовлен в бассейне Янцзы. Это предположение подтверждается обнаружением в 1977 г. в Чунъ-ян (пров. Хубэй) в среднем течении Янцзы похожего барабана на четырех ножках, но без изображения человеческого лица (см. рис. 4, 6 ) [Сэнъоку…, 2002; Чжунго…, 2001]. То же самое можно сказать и о «перевернутых» колоколах, хранящихся в фондах Музея Mихо и найденных в могиле Фу Хао; они изначально относятся, вероятно, к бассейну средней или нижней Янцзы [Сэнъоку…, 2002; Музей Михо…, 1997; Синь-гань…, 1997; Фалькенхаузен, 1999].

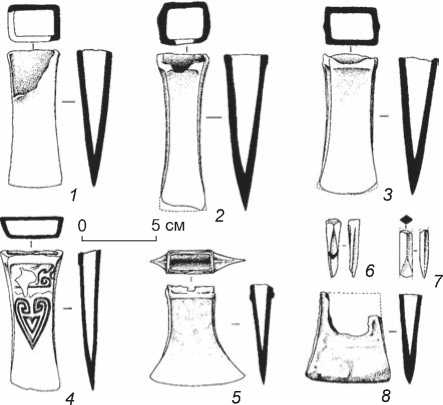

Более уверенно можно локализовать два блюда с орнаментом в виде «обрезанной спирали» на дне из коллекции Сумитомо и фондов Музея Хакуцуру. На втором есть специфическое для культуры донгшон изображение лодок с гребцами в плюмаже, которое доказывает его принадлежность к культуре народов вьет. Сходный спиралевидный орнамент прослежен и на дне блюда с поддоном из Синьганьской гробницы. В совокупности эти факты позволяют предполагать общее происхождение трех блюд – из региона нижнего или среднего течения Янцзы (рис. 7) [Хакуцуру…, 2000; Сэнъоку…, 2002; Phaṃ Minh Huyêǹ , Nguyễn Văn Huyên, Triṇ h Sinh, 1987].

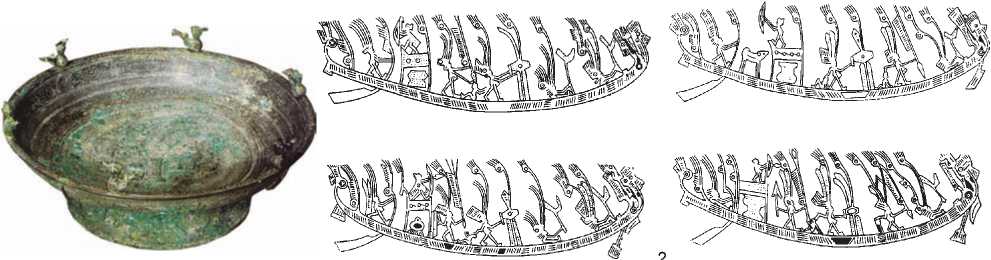

Среди богатейших материалов по интересующему нас периоду в собраниях японских музеев следует особо выделить сосуд в виде фигурки водяного буйвола из Музея Mихо (рис. 8). Этот редкий бронзовый предмет по стилю и орнаменту может быть отнесен к бассейну средней Янцзы эпохи позднего Шан – раннего Западного Чжоу, т.е. к учэнскому периоду. Форма сосуда в виде фигурки животного характерна для региона Янцзы; в данном случае она соединяется с шанской концепцией ритуального бронзового сосуда как такового [Музей Михо…, 1997, с. 172–173]. Изображение водяного буйвола редко встречается в составе бронзовых изделий памятников на территории Китая, однако оно имело особое ритуальное значение в обрядах и верованиях древних вьетских народов, населявших регион от средней Янцзы до Северного Индокитая, и кхмеров в Камбодже. На Севере, в бассейне Хуанхэ буйвол вообще не водился. Хотя на ритуальных сосудах эпохи Шан встречается рельефное изображение рогатого животного, но оно не реалистично, поэтому невозможно дать его точное видовое определение; целые фигурки отсутствуют. Следует также отличать водяного буйвола от быка – это разные животные, и в сознании народов ЮгоВосточной Азии они имеют совершенно разное значение, о чем свидетельствует этнография, например, современных кхмеров (подробнее см.: [Лаптев, 2008]).

Известно несколько вариантов изображения водяного буйвола в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Рис. 7. Изображения гребцов в плюмаже на бронзовых сосудах и музыкальных инструментах.

1 – бассейн средней Янцзы, коллекция Хакуцуру (по: [Хакуцуру…, 2000]); 2 – культура донгшон (по: [Phạm, Nguyên, Trịnh, 1987]).

Рис. 8. Фигурки водяного буйвола.

1 – район среднего течения Янцзы, вторая половина II тыс. до н.э., собрание Музея Mихо (по: [Музей Михо…, 1997]); 2 – культура шичжайшань , пров. Юньнань, вторая половина I тыс. до н.э. (по: [Dian…, 1986]); 3 – Пхум Снай, фото автора.

Например, в культуре шичжайшань в пров. Юньнань образ этого животного воплощали в отдельной фигурке, части сосуда или орнамента. Хотя культура шичжайшань относится к периоду значительно более позднему (около второй половины I тыс. до н.э.), чем учэнский, изображение этого животного близко напоминает сосуд-фигурку из Музея Mихо [Dian, 1986; Delacour, 2001, p. 113]. Несколько фигурок водяного буйвола, украшающих бронзовый колокольчик, было нелегально выкопано местными жителями на доисторическом памятнике в Пхум Снай (его можно датировать концом I тыс. до н.э. – первой половиной I тыс. н.э.), пров. Бантеай Менчей в Камбодже. Еще одна статуэтка водяного буйвола хранится в Национальном музее в Пномпене. У кхмеров известен обычай ритуального жертвоприношения водяного буйвола в особо важных случаях [Транэ, 1995, с. 80–82; 2006, ил. 84 на с. 23]. Таким образом, фигурка водяного буйвола из собрания Музея Михо – это не только редкий образец среди бронзовых изделий из бассейна Янцзы, но и важный артефакт, указывающий на связи культур бронзового века этого региона с Индокитаем.

Дискуссия

Проблема этнорасовой принадлежности культур региона средней Янцзы не может быть решена на основе только археологического материала, хотя археологические данные дают возможность этнической атрибуции создателей конкретной материальной культуры через их творения. Находки из памятников культуры учэн демонстрируют сходство с материалами из Индокитая и пров. Юньнань, а более ранние изделия культуры лян-чжу – сходство с артефактами из Юго-Восточного Китая (культура шися). Гипотеза о присутствии протома-лайского (австронезийского) населения в дельте Янцзы была достаточно убедительно опровергнута У. Миче- мом [Meacham, 1988]. Дискуссия по данной проблеме выходит за рамки настоящей статьи, отметим только, что в исследуемом регионе нам не известен археологический материал, который можно было бы уверенно связать с древними австронезийцами. Широкое распространение в эпоху неолита прямоугольных и плечиковых каменных топоров, на что пытались ссылаться сторонники австронезийской концепции, характерно и для народов Индокитая, например, для кхмеров (см. рис. 1). Возможно, именно детальное изучение материальной культуры кхмеров может стать ключом для решения указанной проблемы.

Как показывают исследования, материальная культура Камбоджи непрерывно развивалась по крайней мере с бронзового века до периода Ангкора (IX–XV вв.) и даже позже, вплоть до современности: поселения сохраняются на тех же местах, что и в более ранний период. Согласно выводам М. Транэ, современные кхмеры – это тот же народ, что и в древности, только претерпевший индианизацию [1995, с. 35–37]. Мон-кхмер-ские народы, корни которых следует искать, скорее всего, в Индонезии, относятся к австроазиатам, но являются также близкими родственниками австронезийцев, что подтверждается генетическими исследованиями [Там же, с. 6–9]. Вьеты и тайцы отличаются от кхмеров по антропологическому облику и причисляются к северным австроазиатам. Культура бронзового века на территории пров. Юньнань имеет много общего с синхронными культурами Северного Вьетнама, поэтому можно предположить, что по этнической принадлежности древнее население Юньнани было близко к вьетам. Вместе с тем территория пров. Юньнань – возможная прародина тайцев (тоже северных австро-азиатов) [Там же, ил. 159]. С австроазиатами, которых обобщенно называли вьет (юэ), следует связывать и древнее население средней и нижней Янцзы [Транэ, 2006, с. 5–7]. Поскольку сходных элементов в культурах вьетов и кхмеров выявлено немного (культ водяно- го буйвола, некоторые типы керамики на поддоне), то контакты между ними могли быть не прямыми, а опосредованными. Имеющийся материал не дает возможности выделить районы преобладания кхмерской или австронезийской культуры в бассейне Янцзы.

Заключение

Учэнская культура исчезла без следа, возможно, вследствие военного поражения. В последних слоях земляного вала на городище Учэн найден 21 череп, по-видимому, молодых мужчин, некоторые – со следами ран, что позволяет предполагать их насильственную смерть [Учэн…, 2005, с. 501–514]. Вышележащие слои свидетельствуют о том, что Учэнское городище прекратило свое существование, да и весь район оз. Поянху пришел в запустение. В отложениях следующего за учэнским периода бронзовые вещи практически отсутствуют [Лаптев, 2006, т. I, с. 368–384]. В чжоускую эпоху этот регион оказался под властью царства Чу. В I тыс. до н.э. в бассейне Янцзы господствовали царства Чу, У и Юэ; они постепенно усваивали чжоускую культуру народов Хуанхэ, их письменную систему и некоторые традиции, но при этом сохраняли свои особенности на протяжении длительного времени, до конца тысячелетия и лишь со временем стали частью симбиозной культуры ханьцев.

Культура бронзового века нижнего течения Янцзы (культура учэн ) имеет ряд сходных черт с до статочно отдаленными культурами Индокитая и полностью отличается по происхождению от культуры шан в бассейне Хуанхэ. На становление культуры учэн оказала влияние культура лянчжу , локализованная в устье Янцзы и развивавшаяся на основе традиций местных земледельческих общин эпохи неолита. Близость к источникам сырья (медные шахты Тунлин), по-види-мому, сыграла важную роль в становлении и развитии культуры бронзы этого региона.