Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области

Автор: Моргунова Н.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен редкий артефакт - жезл с зооморфным навершием, вырезанный из изогнутой части рога лося и случайно найденный в 1982 г. на берегу р. Ток в Западном Оренбуржье. Изделие находилось в могиле с погребенным в положении сидя. Рассматривается местонахождение, культурная и хронологическая принадлежность артефакта. Приводится информация о подобных предметах эпох мезолита - неолита на территории Восточной Европы. Анализируются результаты радиоуглеродного датирования захоронений с роговыми жезлами и погребенными в положении сидя. Подобные изделия датируются VI - началом III тыс. до н.э. Жезл находился в погребении елшанской культуры, относящейся к раннему неолиту. Сделан вывод о том, что жезл из погребения у пос. Пушкинского по смысловой нагрузке близок к артефактам, представленным, как правило, на памятниках мезолита - неолита лесной зоны Восточной Европы, но имеет особенности. Вероятно, художник стремился создать образ лошади, а не лося, что могло быть связано с направленностью охотничье-промысловой деятельности местного населения в условиях степи - лесостепи. Показана связь жезлов, имеющих зооморфные навершия, с представителями служителей культов. Сделано предположение о зарождении традиции использования таких жезлов в культовой практике на территории степи - лесостепи; позже в период неолита она распространилась в культурах населения лесной зоны.

Зооморфное навершие, погребение, мезолит - неолит, южное приуралье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145993

IDR: 145145993 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.014-021

Текст научной статьи Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области

Жезл из рога с зооморфным навершием был обнаружен на берегу р. Ток (бассейн р. Самары) в 500 м к югу от современного с. Пушкинского в Красногвардейском р-не Оренбургской обл. (рис. 1). Современный ландшафт территории можно охарактеризовать скорее как степной. Однако немного севернее уже на-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 48, № 2, 2020 © Моргунова Н.Л., 2020

чинаются типичные лесостепи. Вероятно, на протяжении голоцена природно-климатические условия на территории Западного Оренбуржья неоднократно менялись то в сторону большей увлажненности, то – большей аридности. Следовательно, в результате колебания климата граница между степью и лесостепью могла сдвигаться с юга на север или с севера на юг.

Эпохи неолита и энеолита на территории Волго-Уралья, как было установлено при проведении исследований на поселении Ивановском, расположенном в непосредственной близи от пос. Пушкинского, соответствовали атлантическому периоду. По мнению специалистов, это был

Рис. 1. Карта расположения погребения у пос. Пушкинского.

этап второго оптимума атлантического периода голоцена, он характеризовался влажным и прохладным климатом, сопровождавшимся увеличением облесенности территории с участием сосны и березы [Лаврушин, Спиридонова, 1995]. Эти выводы подтверждаются данными о палеофауне, на представителей которой охотились жители Ивановского поселения в указанный период. Объектами охоты были лоси, бобры, олени, барсуки, выдры, кабаны и даже медведи, но главными – дикие лошади [Петренко, 1995].

На поселении Ивановском и других памятниках исследования проводились в 1977–1982, 2014–2015 гг. [Моргунова, 1995, 2011; Моргунова и др., 2017]. Жезл оказался у археологов в 1982 г.: житель пос. Пушкинского В.Н. Мячин привез мешок костей человека, обнаруженных им на берегу р. Ток примерно в 7 км выше по течению от поселения Ивановского; среди них были фрагменты изделия из рога с навершием в виде головы то ли лося, то ли лошади. При определении вида животного мнения участников осмотра разделились, разногласия на сей счет остаются и сегодня. Сообщение о находке приведено в «Археологических открытиях 1982 года» [Моргунова, 1984]; позже жезл был опубликован С.В. Богдановым в его авторской интерпретации [Богданов, 1992]. С тех пор пушкинский жезл (считаю, что его следует назвать именно так, по месту обнаружения) упоминается в целом ряде работ, посвященных изучению подобных предметов [Кашина, 2005; Жульников, Кашина, 2010; Савченко, 2018; и др.]. Данный жезл, конечно, можно рассматривать в ряду с другими лосиноголовыми жезлами, но он достаточно далек от них и в территориальном, и в некоторой степени в хронологическом плане. И этим объясняется необходимость вновь обратиться к указанному предмету, который, безусловно, является одним из выдающихся произведений первобытного искусства.

Описания погребения у пос. Пушкинского и жезла

Прежде всего следует остановиться на характеристике места обнаружения жезла. Нет сомнений в том, что предмет находился в погребении. По словам В.Н. Мячина, во время рыбалки на обрывистом берегу он увидел в профиль скелет человека, «сидевшего» на корточках с подтянутыми к подбородку ногами. Поскольку об археологических раскопках в районе было хорошо известно, то погребению «повезло»: все материалы были тщательно собраны.

Место находки было осмотрено археологами. Высота берега (обрыва) над уровнем воды в реке достигала 5 м. Вдоль обрыва была заложена траншея шириной 4 м. В отложениях не выявлены о статки могильника. Прослежена следующая последовательность почвенных слоев. Ниже слоя дерна залегал ровный слой темно-серого гумуса, не содержавший артефактов, мощностью 0,8 м. Обычно в подобных слоях обнаруживают поселения позднего этапа бронзового века. Этот слой лежал на погребенной почве, которая состояла из светло-серого суглинка мощностью 1 м, без находок. Далее прослежен слой бурого суглинка комковатой структуры мощностью 0,9 м, под которым уже до самой поверхности воды находились чистые слои глин. Именно в последнем гумусном слое на глубине 3 м от поверхности было обнаружено погребение с жезлом. Судя по характеристикам почвы и глубине залегания, слой мог сформироваться в эпоху мезолита или раннего неолита. Связь погребения с этим периодом подтверждают малочисленные находки. При вскрытии траншеи в данном слое были обнаружены пять мелких фрагментов керамики без орнамента, кусочки охры, чешуйки кремня, два фрагмента микропластинок без следов ретуширования и фаланга стопы человека. Находки в слое не облада- ют четкими диагностирующими признаками, однако их вместе с данными литологии можно сопоставить с аналогичными материалами Старо-Токской стоянки эпохи мезолита и неолитического слоя поселения Ивановского, в котором находились изделия раннего этапа елшанской культуры [Моргунова, 1995].

Все антропологические материалы из погребения около пос. Пушкинского были переданы в Институт этнографии АН СССР. По определению антрополога этого института Р.А. Мкртчян, скелет принадлежал мужчине 45–50 лет протоевропеоидного типа. К сожалению, интерпретация материалов приостановилась, данные не публиковались, а сами находки были утрачены.

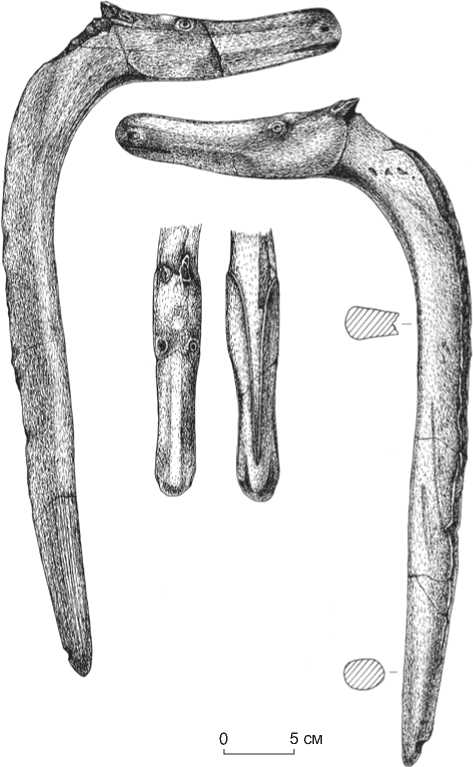

Жезл, бесспорно, является творением выдающегося художника своего времени (рис. 2, 3). Скульптура выполнена в распространенном в периоды мезолита и неолита стиле слияния образа животного с каким-либо предметом утилитарного или культового назначения. Жезл вырезан из изогнутой части рога

Рис. 2. Роговой жезл с зооморфным навершием из погребения у пос. Пушкинского.

лося (по определению археозоолога Института археологии АН СССР В.Н. Данильченко). Длина изделия от изгиба до конца рукояти 48 см, длина навершия 18 см. Предмет состоит из двух частей – рукояти и на-вершия, но воспринимается как цельный образ животного с достаточно выразительно переданной мордой (навершие) и туловищем (рукоять). Художник, соединив черты двух животных – лося и лошади, создал абстрактно-синкретический образ. Изящество фигурки подчеркивается удлиненностью морды, определенной, вероятно, формой роговой заготовки.

Культурно-хронологическая интерпретация жезла

Аналоги пушкинского жезла встречаются редко и только в лесной зоне Восточной Европы в могильниках и на поселениях, а также в наскальной живописи.

По размерам и стилистике к рассматриваемому жезлу наиболее близки три роговых жезла из погребений мужчин, захороненных в положении стоя, на Оленеостровском могильнике на Онежском озере [Гурина, 1956, рис. 129–131; 1971, 1989]. Еще семь жезлов, отличающихся значительно меньшими размерами, несколько иной конфигурацией и относящихся к гораздо более позднему времени, обнаружены на Кольском Оленеостровском могильнике [Колпаков, 2018, с. 176–177]. Два роговых жезла с навершиями в виде голов лося залегали в слое с изделиями нарвской неолитической культуры на стоянке Швянтойи-3 в Прибалтике [Римантене, 1975]. На территории мезо-неолитического могильника Звейниеки в Латвии найден жезл, аналогичный оленеостровским изделиям [Загоркис, 1983, рис. 2, 1 ].

Значительный интерес вызывают обнаруженные в Шигирском торфянике на Среднем Урале в Свердловской обл. скульптурные изображения головы лося (рукояти не сохранились) из рога [Чернецов, Мо-шинская, 1971, рис. 81]. Культурный и хронологический контекст находок не известен. Однако очевидна их близость к изделиям из Карелии и Прибалтики, а также пушкинскому жезлу. Из Шигирского торфяника извлечено еще одно навершие, отличающееся от изучаемого формой крепления на рукоять – для насада на нее имеется просверленное отверстие. Другая особенность изделия – животное изображено в абстрактном стиле, это фантастический зверь с устрашающе оскаленной пастью [Савченко, 2018]. Сходство данного и лосиноголовых жезлов проявляется не только в общей конфигурации, но и в проработке морды, например, под нижней челюстью прорисована V-образная выемка. Примечательно, что полученная по рогу АМС-дата позволила отнести эту скульптуру к эпохе мезолита [Там же, с. 198].

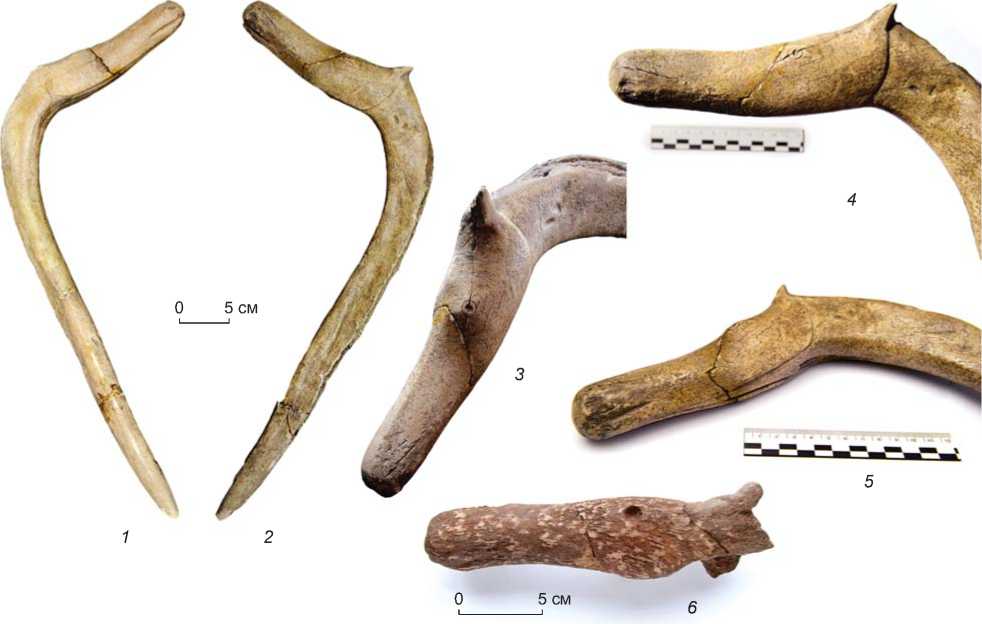

Рис. 3. Роговые жезлы с зооморфными навершиями из погребения у пос. Пушкинского ( 1–5 ) и могильника Екатериновский Мыс ( 6 ).

Среди аналогов обращают на себя внимание крупные кинжаловидные предметы из рога лося. На территории Прикамья в погребениях с вытянутыми костяками эпохи неолита на могильниках Меллятамакский V и Русско-Шуганский такие изделия имеют плавно изогнутую форму и как бы слабо выделенные навер-шия без зооморфных черт [Казаков, 2011, с. 38, 45, рис. 106, 118]. Длина одного из кинжалов 40 см. По узкому краю у него сделаны пазы для кремневых пластин. Интересно, что и в спинке пушкинского жезла имеется глубокий паз, в котором, возможно, крепились кремневые вкладыши; в таком виде изделие, вероятно, использовалось и как орудие, допустим, для жертвоприношения.

Таким образом, ареал аналогов пушкинского жезла не выходит за пределы лесной зоны от Среднего Урала до Прибалтики и Карелии. Каждая находка по-своему уникальна: она имеет художественную ценность и связана с достаточно редко встречающимися неординарными комплексами, прежде всего погребальными.

На обширных пространствах к востоку от Урала лосиноголовые жезлы не известны. Исключением являются небольшие роговые жезлы длиной до 20 см с навершиями в виде голов птиц из погребений могильника Сопка-2 одиновской культуры раннего этапа бронзового века в Барабинской лесостепи [Молодин,

1985, с. 56; 2012, с. 166–168]. Важно отметить, что образ лося занимал важное место в искусстве и мифотворчестве населения Сибири предшествующих эпох неолита и энеолита. Известны вырезанные из кости скульптурные изображения лося малых форм, передающие зверя в полный рост, что является особенностью древнего сибирского искусства [Окладников, 1950а, с. 280–282; 1971]. Масштабные фигуры животного представлены в многочисленных памятниках наскальной живописи [Окладников, 1950а, с. 283–284; Формозов, 1969, с. 82–93]. Изучение этнографических материалов Сибири позволило обосновать гипотезу об особом статусе лося в жизни древнего лесного населения; образы лося и медведя занимали в мифологической иерархии и в шаманской практике высшие ступени [Окладников, 1950б, с. 12–14].

В наскальной живописи и скульптуре Европы и Сибири образ лося воплощен по-разному, что, возможно, связано с особенностями мифологии и культовых ритуалов. Однако как в Сибири, так и в Восточной Европе образ лося получил широкое распространение, играл ведущую роль в духовной сфере древних сообществ от мезолита до начала бронзового века и был связан с культовой практикой лесных охотников [Кашина, 2005, с. 15–19]. Эта связь особенно четко прослеживается по наскальным рисункам Фенноскан- дии. А.Д. Столяр подробно проанализировал назначение лосиноголовых жезлов, обнаруженных в могильниках. По его мнению, они могли использоваться так же, как изображенные на скалах длинные шесты-рукояти с подобным жезлом посередине и с треугольным венцом на конце, – в шаманских ритуалах [1983, с. 153–158]. Многие исследователи считают комплексы с лосиноголовыми жезлами погребениями шаманов [Гурина, 1956; Богданов, 1992; Сериков, 1998]. Идеи магической и ритуальной значимости жезлов с головой лося, базирующиеся на анализе наскальной живописи, скульптурных изображений и этнографических данных, получили развитие в ряде работ [Жульников, Кашина, 2010; Колпаков, 2018].

Обзор аналогов пушкинского жезла позволяет сделать вывод о том, что образ лося, воплощенный в разных видах первобытного искусства, был широко распространен в лесной зоне Евразии в эпохи мезолита – неолита – энеолита наряду с другими зооморфными образами, но занимал среди них ведущее место. В свете данного заключения пушкинский жезл, найденный фактически в степи – лесостепи, следует оценивать как исключительно важную находку.

В Самарском Поволжье несколько зооморфных на-верший обнаружено в грунтовом могильнике Екатери-новский Мыс, исследования которого начаты недавно и продолжаются в настоящее время [Королев, Кочкина, Сташенков, 2018]. Могильник, судя по первым публикациям радиоуглеродных дат, относится к самарской культуре раннего энеолита (калиброванная дата конец VI – конец первой четверти V тыс. до н.э.). Одно из наверший очень близко к пушкинскому жезлу. Оно, вероятно, составляло единое целое с утраченной рукоятью (рис. 3, 6 ). Изображение животного, как и на пушкинском жезле, стилизовано, голова вытянута, не обозначены наиболее яркие признаки лося – горбатый нос, нижние отвисшие части губы и челюсти, маленькое ухо [Korolev, Kochkina, Stashenkov, 2019, p. 395, fig. 14].

Определить эпохальную и культурную принадлежность пушкинского жезла может помочь анализ обряда погребения, представленного в захоронении, где обнаружен предмет. Как отмечено выше, человек был погребен в положении сидя с подтянутыми к груди коленями. Подобный способ погребения достаточно редко использовался в культурах степной зоны, в лесных культурах Евразии он неизвестен [Телегин, 1976, с. 17–18; Хлобыстина, 1991]. Исследователи отмечают его связь в основном с мужскими захоронениями, содержавшими редкий или престижный инвентарь и даже остатки человеческих жертвоприношений, что позволяет предполагать особый статус человека в первобытной социальной иерархии [Хлобыстина, 1991, с. 36; Потемкина, 1985, с. 150–153; Шилов, Маслю-женко, 2006, с. 189].

Практика погребения умерших в положении сидя известна с позднего палеолита (Костёнки), но наибольшее распространение она получила в эпохи мезолита и неолита. Погребения, совершенные по подобному обряду, обнаружены на Хвалынских могильниках эпохи энеолита; на памятниках ямной культуры раннего этапа бронзового века они всегда рассматриваются как неординарные [Васильев, 2004, с. 57–58]. Два «сидячих» погребения, к сожалению, безынвентарных, удалось обнаружить в Западном Оренбуржье. Они находились под насыпью одного из курганов Лабазовского могильника срубной культуры позднего этапа бронзового века, но не вписывались в стандартный обряд этого памятника. Радиоуглеродное датирование, проведенное в лабораториях Москвы, Томска и Университета Пенсильвании, позволило получить по три даты для каждого погребения. Примечательно, что все даты оказались очень близкими и показали калиброванный интервал в пределах последней четверти VII тыс. до н.э. [Купцова и др., 2019, с. 134]. Согласно результатам датирования, погребения не имели отношения к кургану, они появились задолго до его сооружения, вероятно, в период раннего неолита, когда формировалась ел-шанская неолитическая культура [Выборнов и др., 2016, с. 85–90]. Уместно отметить, что в слое, где находилось Пушкинское погребение, залегали черепки, сравнимые с керамикой елшанского типа.

В связи с выводом о времени появления «сидячих» погребений небезынтересно обратиться к во-про су о хронологической принадлежности указанных выше аналогов лосиноголовых жезлов из лесной зоны. Здесь, как отмечалось, они были распространены в эпохи мезолита и неолита. Однако, согласно современным радиоуглеродным данным, эти эпохи в лесной зоне наступали значительно позже, чем в степной [Тимофеев, 2000; Зайцева, Мазуркевич, 2016].

Для погребений Онежского Оленеостровского могильника имеется большая серия 14С-дат, на основании которых памятник относят к мезолиту [Гурина, 1989, с. 30]. Дата погр. № 153, в котором находился один из самых известных лосиноголовых жезлов, 7140 ± 140 л.н. (ГИН-4452); другие комплексы датируются немного более поздним временем [Зайцева и др., 1997, с. 121–122]. Все 14С-даты для Оленеостровского могильника получены сцинтилляционным методом по кости человека, и, вероятно, возможность резервуарного эффекта в них не учтена. Но даже с учетом его возможного вычета даты указанных погребений вряд ли выйдут за пределы VI тыс. до н.э. По материалам других памятников, граница между концом мезолита и началом неолита в лесной зоне Восточной Европы достаточно расплывчата, переход в разных регионах происходил неравномерно в пределах VI тыс. до н.э. Установлено, что появление неоли- тических традиций в лесной зоне связано с импульсами из южных степных областей Восточной Европы [Зайцева, Мазуркевич, 2016].

Для других памятников имеются 14С-даты, соответствующие неолиту северо-западных областей Восточной Европы. Так, для ряда погребений могильника Звейниеки по кости получена серия 14С-дат в пределах VI–V тыс. до н.э., дата для погр. № 57 с жезлом 6825 ± ± 60 л.н. (Ua 3636) [Зайцева и др., 1997, с. 125; Тимофеев и др., 2004, с. 107–108]. Еще более поздняя дата – IV – начало III тыс. до н.э. – характеризует нарвскую культуру [Римантене, 2000].

Таким образом, в лесной зоне традиция использования лосиноголовых жезлов возникла в мезолите и продолжала бытовать в условиях стабильного охот-ничье-рыболовного хозяйства на всем протяжении неолита – в VI – начале III тыс. до н.э. В степной зоне Восточной Европы в период, соответствующий мезолиту лесной зоны, были уже сложившиеся неолитические культуры, а в конце VI тыс. до н.э. начался переход к энеолиту [Неолит Северной Евразии, 1996, с. 330–348, 378].

Артефактов, представляющих искусство эпох мезолита и неолита степных областей, меньше по сравнению с таковыми лесной зоны, что объясняется прежде всего тем, что в почвах степи сохранить деревянные и зачастую костяные изделия невозможно. Кроме того, в степной зоне единичны такие памятники, как могильники. Однако на немногих могильниках эпохи мезолита, например, Васильевском I и III в По-днепровье, где изучены десятки погребений, выявлены только кремневые вкладыши-пластины [Мезолит СССР, 1989, с. 122–124]. Отдельные скульптуры малых форм обнаружены на памятниках эпохи неолита и энеолита [Неолит Северной Евразии, 1996]. Изделия выполнены из камня, глины или кости, в редких случаях они передают зооморфные образы. На западе Северного Причерноморья уже в неолите были широко представлены антропоморфная пластика и расписная керамика. В восточной части ареала степей свидетельствами художественного творчества населения являются исключительно орнаментальные мотивы на глиняной посуде и редкие изделия мелкой пластики. Примечательно, что в этих фигурках воплощен образ быка или лошади. Культ этих животных прочно вошел в ритуальную практику степного населения и в дальнейшем нашел широкое отражение в погребальных ритуалах, а также в художественном творчестве [Формозов, 1969, с. 135–138; Васильев, Матвеева, 1979; Юдин, 2004]. Обожествление коня, его значение и место в религии кочевников раннего железного века рассмотрены в ряде научных работ (см., напр.: [Кузьмина, 2002, c. 46–73]).

На связь изобразительной деятельности, излюбленных образов в первобытном искусстве со сре- дой обитания и с основными направлениями жизнеобеспечения обращали внимание многие исследователи [Окладников, 1950а, б; Формозов, 1969; Гурина, 1971; и др.]. Очевидно, что в эпохи мезолита, неолита, а также энеолита промысловая деятельность населения степной зоны и примыкавшей к ней южной части лесостепи отличалась от таковой лесных регионов и была связана с разными видами животных, например, для жителей степи – лесостепи наибольшее значение имели туры, лошади, сайгаки [Белановская, 1995, с. 145–147; Моргунова, 1995, с. 81–83; Котова, 2002, с. 111–119; Юдин, 2004, с. 195].

Заключение

Погребение у пос. Пушкинского, вероятно, было совершено в эпоху раннего неолита, скорее всего представителями елшанской культуры. Найденный в нем жезл является одним из выдающихся произведений первобытного искусства. По смысловой нагрузке он относится к ряду подобных артефактов, обнаруженных в основном на памятниках лесного мезолита – неолита Восточной Европы и связанных с охотничьими культами и мифотворчеством. Вместе с тем пушкинский жезл имеет особенности, которые проявляются в стилистике изображения и выборе прототипа, зависевшего, вероятно, от направленности промысловой деятельности местного населения в условиях степи – лесостепи. Поэтому, хотя древний художник стремился создать образ лошади, а не лося, сам предмет, по исполнению близкий к канону, обнаруживает связь с какими-то общими для всего ареала подобных изделий традициями.

При рассмотрении изделий в виде жезлов с зооморфными навершиями, на мой взгляд, необходимо учитывать разницу в хронологии эпох разных ландшафтных зон. С учетом данных о формировании неолита северных областей в результате импульсов из южных регионов и о широком распространении в гончарстве лесной зоны многих черт, присущих ел-шанской, сурско-днепровской и другим степным культурам, можно предположить, что традиция использования изогнутых жезлов с зооморфными навершиями в культовой практике зародилась в степи – лесостепи, затем она, адаптированная к иным природным условиям, стала бытовать в лесных культурах.

Необходимо обратить внимание на то, что погребение, в котором обнаружен жезл, принадлежало мужчине, по тем временам преклонного возраста; судя по положению костей, его похоронили в положении сидя. На Оленеостровском могильнике находилось погребение человека, захороненного в положении стоя. Обряд как первого, так и второго погребений является исключительным. Обстоятельства погребения, а также наличие в захоронении уникального изделия свидетельствуют в пользу предположения о престижности жезлов с зооморфными навершиями и об их связи с людьми, которые находились на высшей ступени иерархической лестницы; как известно, в первобытных обществах ими являлись служители культов.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ (проект № 18-0940031). Автор благодарит А.И. Королева, А.Ф. Кочкину, Д.А. Сташенкова за предоставление фотографии жезла из могильника Екатериновский Мыс и возможность ее использования в данной публикации. Выражаю также большую признательность А.А. Выборнову за консультации в ходе подготовки статьи.

Список литературы Произведение первобытного искусства из погребения у поселка Пушкинского в Оренбургской области

- Белановская Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья. Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 1995. – 200 с.

- Богданов С.В. Токский жезл // Древняя история населения волго-уральских степей. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ин-та, 1992. – С. 195–207.

- Васильев И.Б. Погребение в «позе сидя» у с. Старо-Кабаново в Башкирии // Вопросы археологии Урала и Поволжья. – Самара: Самар. гос. ун-т, 2004. – Вып. 2. – С. 50–66.

- Васильев И.Б., Матвеева Г.И. Могильник у с. Съезжее на р. Самаре // СА. – 1979. – № 4. – С. 147–166.

- Выборнов А.А., Андреев К.М., Кулькова М.А., Нестеров Е.М. Радиоуглеродные данные к хронологии неолита лесостепного Поволжья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. – Смоленск: Свиток, 2016. – С. 74–96.

- Гурина Н.Н. Оленеостровский могильник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 430 с. – (МИА; вып. 47).

- Гурина Н.Н. Искусство неолитических племен лесной полосы Европейской части СССР // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 64–71.

- Гурина Н.Н. Мезолит Карелии // Мезолит СССР / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1989. – С. 27–31. – (Археология СССР).

- Жульников А.М., Кашина Е.А. «Лосиноголовые» жезлы в культуре древнего населения Зауралья, Северной и Восточной Европы // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 71–78.

- Загоркис Ф.А. Костяная и роговая скульптура из могильника Звейниеки // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Л.: Наука, 1983. – С. 138–142.

- Зайцева Г.И., Мазуркевич А.Н. Введение // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э. – Смоленск: Свиток, 2016. – С. 11–13.

- Зайцева Г.И., Тимофеев В.И., Загорская И., Ковалюх Н.Н. Радиоуглеродные даты памятников мезолита Восточной Европы // Радиоуглерод и археология. – СПб.: ИИМК РАН, 1997. – Вып. 2. – С. 117–127.

- Казаков Е.П. Памятники эпохи камня в Закамье // Археология Поволжья и Урала. Материалы и исследования. – Казань: Фолиантъ, 2011. – Вып. 1. – 180 с.

- Кашина Е.А. Искусство малых форм неолита – энеолита лесной зоны Восточной Европы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2005. – 22 с.

- Колпаков Е.М. Лосиноголовые жезлы (топоры) Северной Европы // Stratum Plus. – 2018. – № 1. – С. 163–180.

- Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Результаты новых исследований могильника Екатериновский Мыс // XXI Уральское археологическое совещание: мат-лы Всерос. научн. конф. – Самара, 2018. – С. 40–42.

- Котова Н.С. Неолитизация Украины. – Луганск: Шлях, 2002. – 268 с.

- Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2002. – 288 с.

- Купцова Л.В., Зарецкая Н.Е., Моргунова Н.Л., Хохлов А.А. Древнейшие погребения в Оренбуржье (о двух захоронениях курганного могильника у с. Лабазы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – М.: Моск. гос. ун-т, 2019. – № 1. – С. 131–139.

- Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Результаты палеогеоморфологических исследований на стоянках неолита – бронзы в бассейне р. Самара // Моргунова Н .Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – С. 177–199.

- Мезолит СССР / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1989. – 352 с. – (Археология СССР).

- Молоди н В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 с.

- Моргунова Н.Л. Раскопки Турганикской стоянки // АО 1982 года. – М.: Наука, 1984. – С. 163.

- Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – 222 с.

- Моргунова Н.Л. Энеолит Волжско-Уральского междуречья. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2011. – 220 с.

- Моргунова Н.Л., Васильева И.Н., Кулькова Н.А. , Рослякова Н.В., Салугина Н.П., Турецкий М.А., Файзуллин А.А., Хохлова О.С. Турганикское поселение в Оренбургской области. – Оренбург: Изд. центр Оренбург. гос. аграр. ун-та, 2017. – 300 с.

- Неолит Северной Евразии / под ред. Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1996. – 379 с. – (Археология СССР).

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – Л.: Изд-во АН СССР, 1950а. – 412 с. – (МИА; № 18).

- Окладников А.П. Культ медведя у неолитических племен Восточной Сибири // СА. – 1950б. – № 14. – С. 7–19.

- Окладников А.П. Искусство неолитических племен Сибири // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 86–96.

- Петренко А.Г. Результаты определения археозоологических материалов из раскопок Ивановской стоянки // Моргунова Н.Л. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. – Оренбург: Южный Урал, 1995. – С. 205–220.

- Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. – М.: Наука, 1985. – 376 с.

- Римантене Р.К. Художественные изделия стоянки Швянтойи-3 // Памятники древнейшей истории Евразии. – М.: Наука, 1975. – С. 138–142.

- Римантене Р.К. Хронология неолита в Литве // Хронология неолита Восточной Европы. – СПб.: ИИМК РАН, 2000. – С. 67–68.

- Савченко С.Н. Раннемезолитическое роговое навершие в виде головы фантастического зверя из Среднего Зауралья // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2018. – № 2. – С. 191–207.

- Сериков Ю.Б. Шаманские погребения Зауралья // Вопросы археологии Урала. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1998. – Вып. 23. – С. 29–47.

- Столяр А.Д. «Жезлы» онежских петроглифов и их материальные прототипы // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. – Л.: Наука, 1983. – С. 145–158.

- Телегин Д.Я. Об основных позициях в положении погребенных первобытной эпохи Европейской части СССР // Энеолит и бронзовый век Украины. – Киев: Наук. Думка, 1976. – С. 5–21.

- Тимофеев В.И. Радиоуглеродные даты и проблемы неолитизации Восточной Европы // Хронология неолита Восточной Европы. – СПб.: ИИМК РАН, 2000. – С. 81–82.

- Тимофеев В.И., Зайцева Г.И., Долуханов П.М., Шокуров А.М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. – СПб.: ИИМК РАН: Теза, 2004. – 158 с.

- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. – М.: Наука, 1969. – 255 с.

- Хлобыстина М.Д. «Сидячие» погребения культур Северной Евразии эпохи неолита и бронзы // КСИА. – 1991. – Вып. 203. – С. 32–38.

- Чернецов В.Н., Мошинская В.И. Древнее искусство Урала и Западной Сибири // История искусства народов СССР. – М.: Изобраз. искусство, 1971. – Т. 1. – С. 71–82.

- Шилов С.Н., Маслюженко Д.Н. Сидячие погребения эпохи энеолита на территории степного Притоболья // Вопросы археологии Поволжья. – Самара: Науч.-технич. центр, 2006. – Вып. 4. – С. 186–191.

- Юдин А.И. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 2004. – 199 с.

- Korolev A., Kochkina A., Stashenkov D. The Early Eneolithic burial ground at Ekaterinovsky Cape in the foreststeppe Volga region // Documenta Praehistorica. – 2019. – Vol. XLVI. – P. 388–397.