Производственные и психосоциальные факторы риска снижения производительности и ухудшения здоровья медицинских работников

Автор: М.Т. Виноградова, Н.А. Горбачева, А.Б. Зудин, Т.П. Васильева

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Условия труда медицинских работников характеризуются высокой профессиональной нагрузкой, воздействием производственных и психосоциальных факторов, что формирует неблагоприятный фон для сохранения здоровья, способствует развитию хронических заболеваний и профессионального выгорания. В современных условиях особую значимость приобретает комплексная оценка факторов риска и их влияние на функциональное состояние и работоспособность медицинского персонала. Проведен сравнительный анализ производственных и психосоциальных факторов риска, способствующих ухудшению здоровья различных категорий медицинских работников, с оценкой их взаимосвязи с показателями вре-менной нетрудоспособности и уровня презентеизма. Исследование осуществлено на базе многопрофильного медицинского учреждения. В анкетировании приняли участие 102 медицинских работника различных направлений. Использовались стандартизированные инструменты: опросник SPS-6 для оценки презентеизма и сокращенная версия датского вопросника CoPsoQ II для психосоциальных факторов. Применялись методы описательной статистики, U-критерий Манна – Уитни, критерий Краскела – Уоллиса, апостериорный критерий Данна, χ² Пирсона, точный критерий Фишера и расчет относительного риска (RR, 95 % CI). Наиболее распространенными профессиональными рисками по самооценке стали: напряженность трудового процесса (30,4 %), неблагоприятный микроклимат (26,5 %), сверхурочная работа (19,6 %), монотонность труда (17,6 %). Обнаружена достоверная связь между отсутствием средств индивидуальной защиты и увеличением числа дней временной нетрудоспособности (до 30 дней против пяти при наличии СИЗ, p < 0,05), а также между сверхурочной работой и снижением производительности (p = 0,048). Психосоциальные риски, такие как стресс и высокое количество работы, были более выражены у работников со стажем менее 18 лет. Выявленная высокая распространенность профессиональных и психосоциальных факторов риска среди медицин-ского персонала подтверждает необходимость разработки и внедрения целевых программ по управлению корпоративным здоровьем. Эти меры должны включать мониторинг рисков, организационные изменения и мероприятия по профилактике выгорания, что позволит снизить потери трудового потенциала и повысить качество медицинской помощи.

Медицинские работники, профессиональные риски, психосоциальные факторы, условия труда, стресс, презентеизм, временная нетрудоспособность, выгорание, средства индивидуальной защиты, корпоративное здоровье

Короткий адрес: https://sciup.org/142245776

IDR: 142245776 | УДК: 613.6 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.3.08

Текст научной статьи Производственные и психосоциальные факторы риска снижения производительности и ухудшения здоровья медицинских работников

Специфика трудовой деятельности, содержание и условия труда медицинских работников связаны с воздействием целого ряда неблагоприятных производственных, психосоциальных и поведенческих факторов. Эти факторы ставят под угрозу здоровье, качество жизни и профессиональную деятельность работников медицинских организаций и приводят к возникновению профессиональных и хронических заболеваний [1].

Во множестве научных исследований рассматривается совокупное воздействие производственных и психосоциальных факторов риска на состояние здоровья медицинских работников. Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние, выступает высокий уровень стресса, обусловленный интенсивной нагрузкой, большим объемом обязанностей и высокой эмоциональной ответственностью, присущей их профессиональной деятельности [2].

Ожидания пациентов, требования к качеству медицинского обслуживания и необходимость быстрой реакции в критических условиях создают постоянное перенапряжение нервной системы [3]. Авторы ряда исследований указывают, что хронический стресс может привести к развитию профессионального выгорания, что, в свою очередь, негативно сказывается на удовлетворении профессиональной деятельностью, состоянии здоровья работника, также увеличивает количество дней нетрудоспособности и является причиной профессиональной стагнации [4, 5]. В учреждениях здравоохранения профессиональный стресс является определяющим фактором снижения качества медицинской помощи, увеличения медицинских ошибок и финансовых затрат [6].

Другим значимым фактором являются неблагоприятные условия труда, такие как долгие часы работы, недостаток ресурсов и поддержки, отсутствие нормальных условий для отдыха, усталость, работа в ночное время, напряженность трудового процесса [7, 8]. Все это способствует развитию психического и физического истощения, повышая риск развития хронических неинфекционных заболеваний, снижает субъективную оценку здоровья [9, 10]. Высокая напряженность трудового процесса, в свою очередь, провоцирует у медицинских работников повышенную утомляемость, раздражительность , нарушения сна [11, 12]. При анализе влияния сменной работы на показатели временной нетрудоспособности по данным обращений выявлена положительная связь между работой в вечерние смены и увеличением длительности больничных листов [13].

В настоящее время является актуальным проведение исследований, направленных на изучение и оценку факторов риска, ухудшающих состояние здоровья медицинских работников. Полученные данные станут основой для разработки комплексных профилактических мероприятий, что, в свою очередь, повысит качество жизни данной профессиональной категории.

Цель исследования – провести сравнительный анализ производственных и психосоциальных факторов риска, способствующих ухудшению здоровья различных категорий медицинских работников, с акцентом на влияние данного взаимодействия на состояние здоровья и образ жизни.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации. Перед началом исследования было получено согласие работодателя лечебного учреждения, респондентам предоставлено исчерпывающее объяснение цели исследования, способа использования полученных в ходе исследования данных, а также конфиденциальность ответов. Участие в анкетировании было добровольным, а полученные данные обрабатывались анонимно. Все респонденты давали информированное согласие на участие в исследовании.

Выборочная совокупность сформирована с применением целенаправленной стратегии, охватывающей работников различных профилей медицинской деятельности (терапевтического, хирургического, диагностического направлений), что обеспечивает внутреннюю структурную репрезентативность исследуемой профессиональной группы.

Размер выборки составил 102 медицинских работника и был определен с использованием статистического калькулятора ClinCalc.com при следующих параметрах: уровень достоверности – 95 %, статистическая мощность – 80 %, ожидаемая распространенность ключевых признаков – не менее 25 %, допустимая погрешность – 8 %. Такой подход обеспечивает достаточную чувствительность для выявления статистически значимых различий между подгруппами. Участники включались в исследование при соблюдении следующих критериев: наличие стажа не менее одного года, работа в условиях постоянной занятости, добровольное информированное согласие на участие. Исключались случаи неполного заполнения анкет и отсутствия данных о профессиональном профиле. В результате было отобрано 102 полностью валидных анкеты из 111 собранных, что соответствует уровню возврата в 91,9 %.

Под термином «фактор риска» в исследовании понимаются условия труда и психосоциальные характеристики, которые по данным литературы и исследований ассоциированы с повышенной вероятностью снижения производительности и ухудшения здоровья [1, 3, 13]. В нашем исследовании их роль оценивалась через связь с показателями временной нетрудоспособности и уровнем презентеизма, а для количественной характеристики ассоциаций дополнительно рассчитаны величины относительного риска (ОР) с 95%-ными доверительными интервалами.

Для анкетирования использовался опросник для работника, разработанный ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Анкетирование проводилось с 24 декабря 2021 г. по 29 марта 2022 г.

Вопросник состоял из 90 вопросов, сгруппированных в восемь разделов. Первые 13 пунктов включали вопросы о социально-демографическом положении работников, самооценке состояния здоровья и вакцинопрофилактике, выявлении воздействия производственных факторов. Влияние профессиональных рисков на производительность оценивалось по показателям презентеизма и количества дней нетрудоспособности. Презентеизм – состояние, при котором сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но его продуктивность снижена вследствие ухудшения здоровья, переутомления или стрессовых факторов. В исследовании он оценивался с помощью Стэнфордской шкалы продуктивности (Stanford Presenteeism Scale, SPS-6), разработанной C. Koopman et al. [14], которая состоит из шести пунктов (включены в следующий раздел вопросника). Респонденты оценивали утверждения по 5-балльной шкале Лайкерта с оценками от 1 (категориче- ски не согласен) до 5 (полностью согласен). Суммарный балл рассчитывался в соответствии с методикой авторов; более низкие значения указывали на выраженный презентеизм (т.е. способность респондентов концентрироваться и выполнять свои задачи, когда они больны, завершить работу и избегать отвлекающих факторов). Количество дней временной нетрудоспособности определялось на основе само-отчетов участников о числе рабочих дней, пропущенных по состоянию здоровья в течение предыдущих 12 месяцев.

Оценка психосоциальных факторов на рабочем месте проводилась по краткому варианту Датской анкеты CoPsoQ II [15]. Высокие значения по шкале для отдельных показателей имели положительный, а для других – отрицательный характер. Отрицательный характер имели: «количество работы», «темп работы», «эмоциональное напряжение», «дисбаланс работы и семьи (конфликт)», «выгорание», «стресс». Положительный характер имели: «влияние на работу», «возможности для развития», «значение работы», «приверженность к месту работы», «предсказуемость», «признание заслуг», «понимание рабочей роли», «качество руководства», «поддержка начальства», «удовлетворенность работой», «доверие руководству», «справедливость».

Статистический анализ проводился с использованием лицензионных программ Microsoft Excel 2010, StatTech v. 1.2.0 (разработчик – ООО «Стат-тех», Россия). Для анализа данных использовались методы описательной статистики. Сравнительный анализ проводился для показателей факторов профессиональных, психосоциальных, факторов риска, самооценки состояния здоровья, вакцинопрофилак-тики в зависимости от социально-демографических показателей (профессия, стаж) и показателей презентеизма. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна – Уитни. Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела – Уоллиса, апостериорные сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона (при значениях ожидаемого явления более 10), точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого явления менее 10).

Все этапы исследования проводились с соблюдением этических норм. Программа исследования одобрена локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), протокол № 22-21 от 09.12.2021.

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 102 медицинских работника, из которых 56 составили медицинские сестры и 46 – врачи. Доля женщин – 65,7 %, мужчин – 34,3 %. По профилю деятельности респонденты распределились следующим образом: терапевтический – 49 %, хирургический – 31,4 %, диагностический – 19,6 %. Средний возраст обследованных составил 41 год (межквартильный размах: 37–49), средний профессиональный стаж – 18 лет (13–25). Средний возраст врачей – 42 года, среднего медицинского персонала – 40 лет.

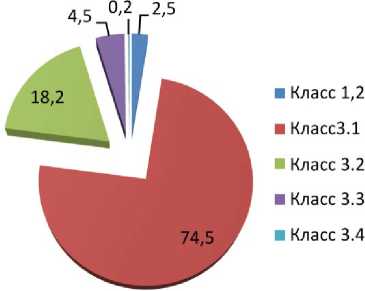

Специальная оценка условий труда (СОУТ) медицинских работников является обязательной процедурой для определения вредности и опасности рабочих мест в медицинских учреждениях и всех смежных профессиях и проводится, согласно Федеральному закону № 4261, раз в пять лет [16]. По результатам оценки доля медицинских работников, занятых во вредных и / или опасных условиях (классы условий 3 и выше), составила 97,4 %. Наиболее распространенным классом был 3.1 (74,5 %), за которым следовали 3.2 (18,2 %) и 3.3 (4,5 %). Лишь 2,5 % сотрудников работали в приемлемых условиях (классы 1 и 2). Основными вредными факторами были названы: тяжесть и напряженность трудового процесса, воздействие химических и биологических агентов (рис. 1).

Рис. 1. Занятость медицинских работников во вредных и опасных условиях труда

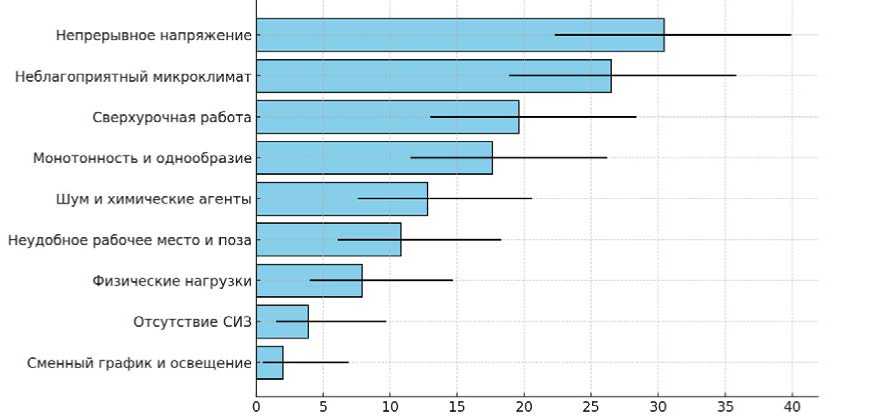

При самооценке состояния здоровья медицинские работники указали на значимое влияние ряда профессиональных рисков. Наиболее часто отмечалось воздействие непрерывного напряжения, которое

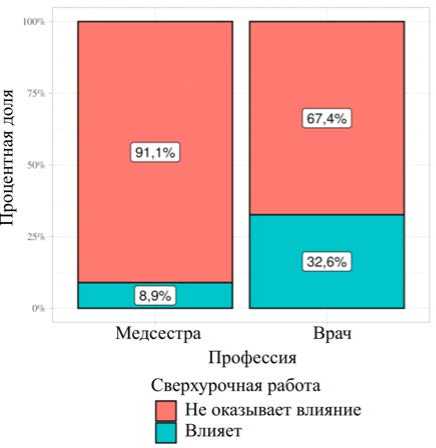

Рис. 3. Распределение влияния сверхурочной работы на состояние здоровья в зависимости от категории медицинских работников ( р = 0,005)

Рис. 2. Распространенность профессиональных факторов риска нарушения здоровья (по самооценке медицинских работников; с 95%-ным доверительным интервалом)

регистрировалось у 30,4 % респондентов (95 % ДИ: 22,3–39,9 %). Несколько реже, но также достаточно выражено, медицинские работники сообщали о влиянии неблагоприятного микроклимата – 26,5 % (95 % ДИ: 18,9–35,8 %). Существенной оказалась и роль сверхурочной работы, на которую указали 19,6 % опрошенных (95 % ДИ: 13,0–28,4 %). Факторы монотонности и однообразия в профессиональной деятельности были актуальны для 17,6 % участников (95 % ДИ: 11,5–26,2 %). Влияние повышенного уровня шума и контакта с химическими агентами оценивалось как значимое у 12,8 % респондентов (95 % ДИ: 7,6–20,6 %). Несколько меньшая распространенность выявлена для факторов, связанных с неудобным рабочим местом и рабочей позой, – 10,8 % (95 % ДИ: 6,1–18,3 %).

Реже всего медицинские работники отмечали влияние физических нагрузок и отсутствия средств индивидуальной защиты: соответственно 7,9 % (95 % ДИ: 4,0–14,7 %) и 3,9 % (95 % ДИ: 1,5–9,7 %). Наименьшая распространенность зафиксирована для факторов, связанных со сменным графиком и уровнем освещенности рабочего места, – всего 2,0 % (95 % ДИ: 0,5–6,9 %).

При сравнительном анализе профессиональных рисков в зависимости от профессии значимая разница была выявлена по фактору «сверхурочная работа» (рис. 3). По результатам самооценки, распространенность влияния сверхурочной работы на общее состояние здоровья и самочувствие оказалась в 4,94 раза выше у врачей, чем у медицинских сестер (95 % ДИ: 1,63–14,92) (рис. 2).

Сравнительный анализ влияния профессиональных факторов в зависимости от показателей производительности труда представлен в табл. 1.

Анализ числа дней временной нетрудоспособности в зависимости от профессиональных факторов с использованием критерия Манна – Уитни показал, что статистически значимые различия выявлены для двух показателей – отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и сверхурочная работа.

У работников, не обеспеченных СИЗ, медианное число дней нетрудоспособности составило 30 дней против пяти дней у тех, кто имел защитные средства ( p = 0,026). Полученные результаты свидетельствуют о выраженной связи отсутствия средств индивидуальной защиты с риском длительной временной нетрудоспособности. Так, относительный риск превышения 14 дней нетрудоспособности у работников, не обеспеченных СИЗ, составил 2,45 (95 % ДИ: 1,29–4,64), что указывает на более чем двукратное увеличение вероятности неблагоприятного исхода по сравнению с работниками, имеющими средства защиты.

Таблица 1

Сравнительный анализ влияния профессиональных факторов на временную нетрудоспособность и уровень презентеизма у медицинских работников

|

Показатель |

Категория |

Дни нетруд. Me / Q 1 –Q 3 |

р |

Презентеизм (балл) Me / Q 1 –Q 3 |

р |

|

Сверхурочная работа |

Не влияет |

9 (0–20) |

0,032 |

24 (20–27) |

0,030 |

|

Влияет |

0 (0–9) |

29 (23–30) |

|||

|

Отсутствие СИЗ |

Не влияет |

5(0–15) |

0,026 |

26 (21–29) |

0,45 |

|

Влияет |

30 (24–30) |

21 (20–24) |

|||

|

Сменный график |

Не влияет |

6 (0–15) |

0,671 |

26 (21–29) |

0,039 |

|

Влияет |

21 (10–32) |

18 |

|||

|

Физические нагрузки |

Не влияет |

6 (0–15) |

0,198 |

26 (21–29) |

0,136 |

|

Влияет |

22 (0–30) |

22 (18–26) |

В противоположность этому, у работников, выполнявших сверхурочную работу, медиана количества дней нетрудоспособности была ниже ( Ме = 0 дней), чем у сотрудников без переработок ( Ме = 9 дней, p = 0,033). При пороговом анализе сверхурочная работа ассоциировалась с более низкой вероятностью длительной нетрудоспособности: ОР = 0,41 (95 % ДИ: 0,14–1,21). Данный результат может отражать эффект «трудовой лояльности» и склонность сотрудников с переработками к меньшему использованию больничных листов, несмотря на возможные проблемы со здоровьем, однако доверительный интервал включает 1, статистическая значимость не подтверждена.

Результаты анализа показывают, что наличие значительных физических нагрузок на работе связано с существенным увеличением вероятности длительной нетрудоспособности. Так, среди работников, подвергающихся высоким физическим нагрузкам, риск отсутствия на работе более 14 дней в году составил 62 %, тогда как среди сотрудников без данного фактора – лишь 35 %. Расчет относительного риска продемонстрировал, что при наличии физических нагрузок вероятность длительной нетрудоспособности возрастает (ОР = 1,63; 95 % ДИ: 1,03–2,96).

Для других профессиональных факторов (уровень шума, неблагоприятный микроклимат, неудобное рабочее место и др.) статистически значимых различий в числе дней нетрудоспособности выявлено не было ( p > 0,1).

Анализ влияния сменного графика на уровень презентеизма показал статистически значимые различия между группами (U = 15,0; p = 0,040). В подгруппе работников со сменным режимом труда медианное значение по шкале SPS-6 оказалось существенно ниже по сравнению с работниками, не имевшими сменного графика, что указывает на выраженное снижение продуктивности в условиях сменной работы. Расчет относительного риска подтвердил полученные результаты: вероятность высокого уровня презентеизма у работников со сменным графиком была более чем в 2,5 раза выше (ОР = 2,56; 95 % ДИ: 2,01–3,28). Эти данные свиде- тельствуют, что сменный режим труда является значимым психосоциальным фактором, ассоциированным с увеличением скрытых потерь трудоспособности.

Анализ влияния сверхурочной работы на уровень презентеизма выявил статистически значимые различия между группами. В подгруппе работников, выполнявших сверхурочные обязанности, медианное значение по шкале SPS-6 оказалось выше (29,0; ДИ 23,5–30,0), чем у работников без сверхурочной нагрузки (24,5; ДИ 20,0–27,0), что указывает на меньшую выраженность скрытых потерь продуктивности. Расчет относительного риска показал, что при наличии сверхурочной работы вероятность высокого уровня презентеизма снижалась примерно на 35 % (ОР = 0,65; 95 % ДИ: 0,30–1,42), полученные данные можно интерпретировать как тенденцию к снижению уровня презентеизма у работников, вовлеченных в сверхурочную деятельность.

Для остальных профессиональных факторов статистически значимых различий по уровню презентеизма выявлено не было ( p > 0,1), хотя отмечалась тенденция к повышению показателей презентеизма у работников, работающих с химическими агентами (OР = 1,41; 95 % ДИ: 0,80–2,49).

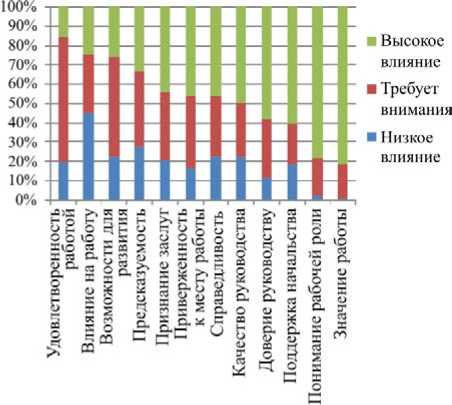

В соответствии с опросником CoPsoQ II были оценены отдельные психосоциальные факторы. Качественная оценка проведена по шкале: «низкое влияние», «требует внимания», «высокое влияние» (рис. 4).

По результатам самооценки, большинство работников (75 %) охарактеризовали влияние ряда психосоциальных факторов как низкое. Наиболее часто такая оценка давалась по следующим шкалам: «количество работы» – 88,2 %, «эмоциональное выгорание» – 76,5 %. Оценка «требует внимания» была зафиксирована у значительной доли респондентов в отношении следующих факторов: «удовлетворенность работой» – 64,7 %, «эмоциональное напряжение» – 56,9 %, «возможности для профессионального развития» – 52,0 %, а также стресс – 52,0 %. В то же время оценка «высокое влияние» чаще всего отмечалась по шкалам: «значимость работы» – 81,4 %, «понимание своей рабочей роли» – 78,4 % и

100% —

90%

80%

70%

60%

50%

40''о

30%

20% - ---

10%

0% -

Высокое

влияние

— ■ Требует

— внимания

■ Низкое влияние

о в

S

s

S

I

я

я

со

я

5 и о S

S к о £ вч

о я

s

б

Рис. 4. Распространенность среди медицинских работников факторов риска: а – положительных психосоциальных; б – отрицательных психосоциальных

«поддержка со стороны руководства» – 60,8 %. Распространенность высокого риска неудовлетворенности работой среди медицинских сестер (91,1 %) достоверно превышала таковую среди врачей (76,1 %). Расчет относительного риска подтвердил эту тенденцию, показав ее увеличение в 1,2 раза (95 % ДИ: 1,00–1,44) в группе среднего медицинского персонала.

Проведенный анализ показал, что неблагоприятные характеристики психосоциальной рабочей сре-

ды ассоциированы с увеличением вероятности длительной нетрудоспособности (≥ 14 дней в течение года). Согласно результатам критерия Краскела – Уоллиса, статистически значимые различия были установлены для фактора «предсказуемость рабочей ситуации» ( H = 8,72; p = 0,0127). В группе работников с низкой предсказуемостью условий труда доля случаев длительной нетрудоспособности оказалась существенно выше. Расчет отношения рисков подтвердил данную тенденцию: у сотрудников с низкой предсказуемостью риск нетрудоспособности продолжительностью более 14 дней был почти в 1,6 раза выше ( ОР = 1,55; 95 % ДИ: 1,00–4,35). Кроме того, удовлетворенность работой показала тенденцию к защитному влиянию на риск длительной нетрудоспособности. По критерию Краскела – Уоллиса ( H = 5,76; p = 0,0563) выявлена пограничная значимость различий, а высокие уровни удовлетворенности ассоциировались со снижением риска более чем на 50 % ( ОР = 0,44; 95 % ДИ: 0,18–1,10) (табл. 2).

Вместе с тем для комплексной оценки потерь трудового потенциала важно учитывать не только эпизоды нетрудоспособности, но и скрытые формы снижения работоспособности. В связи с этим последующий анализ был направлен на изучение взаимосвязей психосоциальных факторов с показателями презентеизма, отражающего снижение продуктивности при сохранении трудовой активности. С увеличением уровня риска, связанного с объемом работы, суммарный балл SPS-6 снижается, что указывает на усиление презентеизма. При высоком уровне риска медианный балл равен 19, что соответствует высокому уровню презентеизма и сниженной эффективности труда (табл. 3).

Анализ показателя «количество работы» продемонстрировал статистически значимые различия уровней презентеизма между группами ( p = 0,034). При низкой нагрузке медианное значение составило 26 баллов ( Q 1 –Q 3 : 22–29), что отражает относительно низкие скрытые потери продуктивности. В условиях средней нагрузки медиана снизилась до 20 баллов ( Q 1 –Q 3 : 19–24), а при высокой нагрузке – до 19 баллов ( Q 1 –Q 3 : 19–19), что свидетельствует о выраженном росте презентеизма. Вместе с тем расчет относительного риска не выявил достоверной ассоциации между интенсивностью нагрузки и вероятностью высокого уровня презентеизма ( ОР = 0,94; 95 % ДИ: 0,51–1,74).

В то же время показатель «приверженность к месту работы» продемонстрировал достоверное

Таблица 2

Результаты анализа влияния психосоциальных факторов на вероятность длительной временной нетрудоспособности

|

Фактор |

Критерий Краскела – Уоллиса |

p |

Категория |

ОР |

95 % ДИ |

|

Предсказуемость |

8,72 |

0,0127 |

низкое влияние |

1,55 |

1,00–4,35 |

|

Удовлетворенность работой |

5,76 |

0,0563 |

высокое влияние |

0,44 |

0,18–1,10 |

Таблица 3

Влияние психосоциальных факторов рабочей среды на уровень презентеизма у медицинских работников

|

Показатель |

Влияние |

Презентеизм, Me ( Q 1 –Q 3 ) |

p |

ОР |

95 % ДИ (низ – верх) |

|

Количество работы |

Низкое |

26 (22–29) |

0,034 |

0,94 |

0,51–1,74 |

|

Среднее |

20 (19–24) |

||||

|

Высокое |

19 (19–19) |

||||

|

Приверженность к месту работы |

Низкое |

27 (24–30) |

0,010 |

1,87 |

1,12–3,13 |

|

Среднее |

23 (20–26) |

||||

|

Высокое |

22 (20–27) |

Таблица 4

Сравнительный анализ психосоциальных факторов рабочей среды и их влияния на самооценку здоровья медицинских работников влияние (p = 0,010). У работников с низкой приверженностью медианное значение по шкале SPS-6 составило 27 баллов (Q1–Q3: 24–30), что отражает более выраженные потери продуктивности. В подгруппах со средней и высокой приверженностью показатели были ниже – 23 (Q1–Q3: 20–26) и 22 (Q1–Q3: 20–27) соответственно, что указывает на меньшее влияние презентеизма. Расчет относительного риска подтвердил данный вывод: низкая приверженность ассоциировалась с почти двукратным повышением вероятности высокого уровня презентеизма (ОР = 1,87; 95 % ДИ: 1,12–3,13). Таким образом, высокая приверженность к месту работы выступает значимым защитным фактором, способствующим сохранению трудовой продуктивности. Эти данные подчеркивают важность баланса между нагрузкой и мотивационно-ценностными ориентирами сотрудников для сохранения их эффективности и предотвращения функционального истощения [17].

Сравнительный анализ позволил выявить ряд психосоциальных факторов рабочей среды, ассоциированных с самооценкой здоровья. Наибольшую статистическую значимость продемонстрировал фактор «количество работы» ( H = 7,81; p = 0,0201). У работников с высоким уровнем нагрузки риск неблагоприятной самооценки здоровья был в 4,77 раза выше ( ОР = 4,77; 95 % ДИ: 0,96–9,86), чем у лиц с низкой нагрузкой. При этом доля респондентов, отметивших проблемы со здоровьем, составила 68,2 % в группе «высокое влияние» против 14,3 % в группе «низкое влияние».

Фактор «качество руководства» показал пограничную статистическую значимость ( H = 5,06; p = 0,0797) с тенденцией к повышенному риску неблагоприятной самооценки здоровья при низком качестве управленческого взаимодействия: ОР = 1,40 (95 % ДИ: 0,64–3,08), риск составил 40,0 против 28,6 % соответственно.

Проведенное исследование подтвердило высокую распространенность профессиональных рисков среди медицинских работников, что согласуется с данными отечественных и зарубежных исследований о неблагоприятных условиях труда в здравоохранении. По результатам СОУТ, 97,4 % сотрудников были заняты во вредных и / или опасных условиях, при этом доминировал класс 3.1. Совпадение данных СОУТ с самооценкой работников указывает, что оценивающая организация в достаточной мере отражает напряженность трудового процесса, включая интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные нагрузки, а также особенности режима работы медицинского персонала [18–20].

Ведущими вредными факторами стали тяжесть и напряженность труда, а также воздействие химических и биологических агентов. Существенное влияние на здоровье работников продемонстрировал фактор отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ): медианное количество дней временной нетрудоспособности у работников без СИЗ составило 30 против пяти у коллег, имевших защитные средства ( p = 0,026). Этот результат согласуется с выводами И.В. Бухтиярова, который показал, что ключевыми причинами профессиональных заболеваний медицинских работников являются контакт с инфекционными агентами, нарушение техники безопасности и недостаточность средств защиты [21].

Влияние сверхурочной работы оказалось значительно более выраженным среди врачей по сравнению с медицинскими сестрами (32,6 против 8,9 %; p = 0,005), что подтверждает наличие неравномерной нагрузки и требует управленческого вмешательства. При этом сверхурочная занятость и сменный график ассоциировались с ростом презентеизма. Так, медианный балл SPS-6 при наличии сменного графика составил 18 против 24 у сотруд-

Особый интерес представляет выявленный парадокс: сверхурочная работа сопровождалась снижением длительности нетрудоспособности, но ростом показателей презентеизма. Это может отражать эффект «трудовой лояльности», когда сотрудники склонны оставаться на работе, несмотря на ухудшение самочувствия, что в долгосрочной перспективе усиливает риски хронического истощения. В то же время у работников с низкой приверженностью организации зафиксировано наибольшее число дней временной нетрудоспособности (14 дней; p = 0,033). Это указывает на важность внутренних мотивационных факторов и психологической устойчивости для профилактики потерь трудоспособности [23, 24].

В структуре психосоциальных факторов ведущую роль заняли организационные и личностные характеристики. Наибольшее положительное влияние оказали «значимость работы» (81,4 %), «понимание рабочей роли» (78,4 %) и «поддержка со стороны руководства» (60,8 %). Эти результаты подчеркивают значимость корпоративной культуры и атмосферы поддержки для укрепления кадрового потенциала медицинских организаций. Напротив, низкая предсказуемость рабочей ситуации и недостаточная удовлетворенность трудом ассоциировались с ростом риска длительной нетрудоспособности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость комплексной оценки условий труда медицинских работников с учетом как физических и организационно-технических, так и психосоциальных факторов. Практическое значение имеют два направления: минимизация объективных профессиональных рисков (обеспечение СИЗ, оптимизация графика и переработок) и формирование благоприятной психологической среды (работа со стрессом, развитие корпоративной лояльности, тренинги личностного роста). Включение таких мер в корпоративные программы, включая онлайн-курсы и консультирование по вопросам тревоги и депрес-

сии, способно снизить уровень презентеизма и заболеваемости, а также сохранить кадровый потенциал системы здравоохранения [25–27].

Выводы. Проведенное исследование показало высокую распространенность профессиональных и психосоциальных рисков среди медицинских работников, значительная часть которых трудится во вредных условиях. Установлены статистически значимые связи между отдельными факторами риска – такими как отсутствие СИЗ, сверхурочная работа, сменный график — и показателями временной нетрудоспособности и презентеизма.

Анализ психосоциальных факторов показал, что низкая предсказуемость рабочей ситуации достоверно повышала риск длительной нетрудоспособности, тогда как высокая удовлетворенность работой имела выраженное защитное значение. Существенным фактором, влияющим на скрытые потери трудоспособности, стала приверженность к месту работы. В то же время высокая значимость выполняемой деятельности, понимание своей профессиональной роли и поддержка со стороны руководства рассматривались респондентами как ключевые защитные психосоциальные ресурсы.

Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость комплексной оценки условий труда медицинских работников, включающей как объективные профессиональные риски, так и психосоциальные факторы рабочей среды. Наибольшее практическое значение имеют меры, направленные на обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, оптимизацию графика и объема нагрузки, а также формирование корпоративной культуры, ориентированной на поддержку и развитие мотивационноценностных ориентаций сотрудников. Реализация таких подходов позволит снизить уровень заболеваемости и презентеизма, сохранить кадровый потенциал и повысить устойчивость системы здравоохранения.