Производственные участки на поселении ранней бронзы Старый Тартас-5 (Барабинская лесостепь)

Автор: Дураков Игорь Альбертович, Мыльникова Людмила Николаевна

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования участков со следами бронзолитейного производства на поселении одиновской культуры Старый Тартас-5 в Барабинской лесостепи. Рассмотрены два участка: один - на территории жилища № 1 - с очагом и ямами, расположенными вблизи теплотехнического устройства, другой - за пределами этого жилища - с плавильным горном. Даются характеристика объектов и информация об археологическом контексте находок. В работе приведены полные описания каждого предмета литейного комплекта производственной оснастки, аналоги этих находок, результаты бинокулярного анализа формовочных масс. На основе данных термогравиметрических исследований установлены функциональная принадлежность обломков технической керамики и кратность использования различных предметов литейного комплекта. Отмечено, что тигли в виде прямостенных баночек известны только по одному целому изделию из погр. № 286 могильника Тартас-1; в составе поселенческих комплексов одиновской культуры они ранее не встречались. Определены специализация жилища № 1 указанного поселения на бронзолитейном производстве и специфика организации данного производства как индивидуально-семейного. Подчеркнуто, что традиции бронзового литья одиновской культуры сохранились в традициях кротовской культуры и пополнились новациями: типичные для одиновской культуры тигли в виде овальных чашечек носители кротовской культуры в соответствии с особенностями своего производственного процесса делали с более толстым дном. Одиновские комплексы Барабинской лесостепи датируются в пределах первой половины IIIтыс. до н.э. Сделан вывод о том, что свидетельства бронзолитейного производства, выявленные на памятнике Старый Тартас-5, являются самыми ранними для данного региона, уровень этого производства у носителей одиновской культуры был высоким.

Одиновская культура, барабинская лесостепь, старый тартас-5, бронзолитейные участки, тигли, сопла, формы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146210

IDR: 145146210 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.084-094

Текст научной статьи Производственные участки на поселении ранней бронзы Старый Тартас-5 (Барабинская лесостепь)

Эпоха ранней бронзы принесла человечеству несколько инноваций. Некоторые исследователи считают ее исключительно важной [Хансен, 2019, с. 28] или переломной эпохой [Цивилизационные центры…, 2013, с. 3], временем радикальных изменений и преобразований [Hansen, 2011], сыгравших важную роль в древней истории. В числе таких новшеств – производство меди и бронзы. В Барабинской лесостепи первой культурой с доказанным собственным бронзолитейным производством считается одиновская. Однако до последнего времени было неясно, на каком уровне находилась металлообработка у носителей этой культуры. В ходе многолетних работ отряда В.И. Молодина на памятниках одиновской культуры (Марково-2 [Мо-лодин, 1981], Сопка-2 [Молодин, Гришин, 2019], Тар-тас-1 [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2011], Старый Тартас-5 [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014]) в данном регионе были выявлены теплотехнические сооружения, наборы орудий, различного рода комплексы, которые можно квалифицировать как хозяйственные, связанные с бронзолитейным производством. Информация о них до сих пор не обобщалась. Накопленная к настоящему времени источниковая база позволяет сделать это. Цель данной работы – на основе анализа материалов поселения Старый Тар-тас-5 дать характеристику бронзолитейных участков одиновской культуры.

Поселение Старый Тартас-5 находится в 1 км к югу от с. Старый Тартас Венгеровского р-на Новосибирской обл. (рис. 1). Памятник был открыт В.И. Моло-диным в 1994 г. [Молодин, Новиков, 1998, с. 57]. Он представлен 11 визуально фиксируемыми жилищными западинами, которые расположены двумя параллельными рядами [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, с. 111, рис. 1]. Во время раскопок, которые проводились экспедицией Института археологии и этнографии СО РАН в 2012–2013 гг., на памятнике были вскрыты отложения на участке площадью в 307 м² и исследованы четыре жилищные конструкции [Мо-лодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2013, с. 283]. На поселении найдена керамика с чертами преимущественно классической одиновской культуры [Мо-лодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, с. 118–121, рис. 10, 11]. На всей территории встречались отходы литейного производства в виде мелких фрагментов форм, тиглей и ошлакованной глины. С учетом этих находок ранее исследователями было высказано предположение о наличии на поселении теплотехнических устройств, связанных с бронзолитейным производством, и специализированных производственных зон [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, с. 114, 116]. Результаты проведенного анализа теплотехнических сооружений и хозяйственных ям, а также их корреляция с указанными находками позволяют выделить на территории раскопанного участка поселения две бронзолитейные зоны.

Характеристика специализированных бронзолитейных участков

Один производственный участок выявлен на уровне пола котлована жилища № 1 (рис. 2). Жилище пред-

Рис. 1. Местонахождение поселения Старый Тартас-5 и памятников с объектами одиновской культуры.

1 – Старый Тартас-5; 2 – Тартас-1; 3 – Сопка-2; 4 – Усть-Тартас-2;

5 – Марково-2.

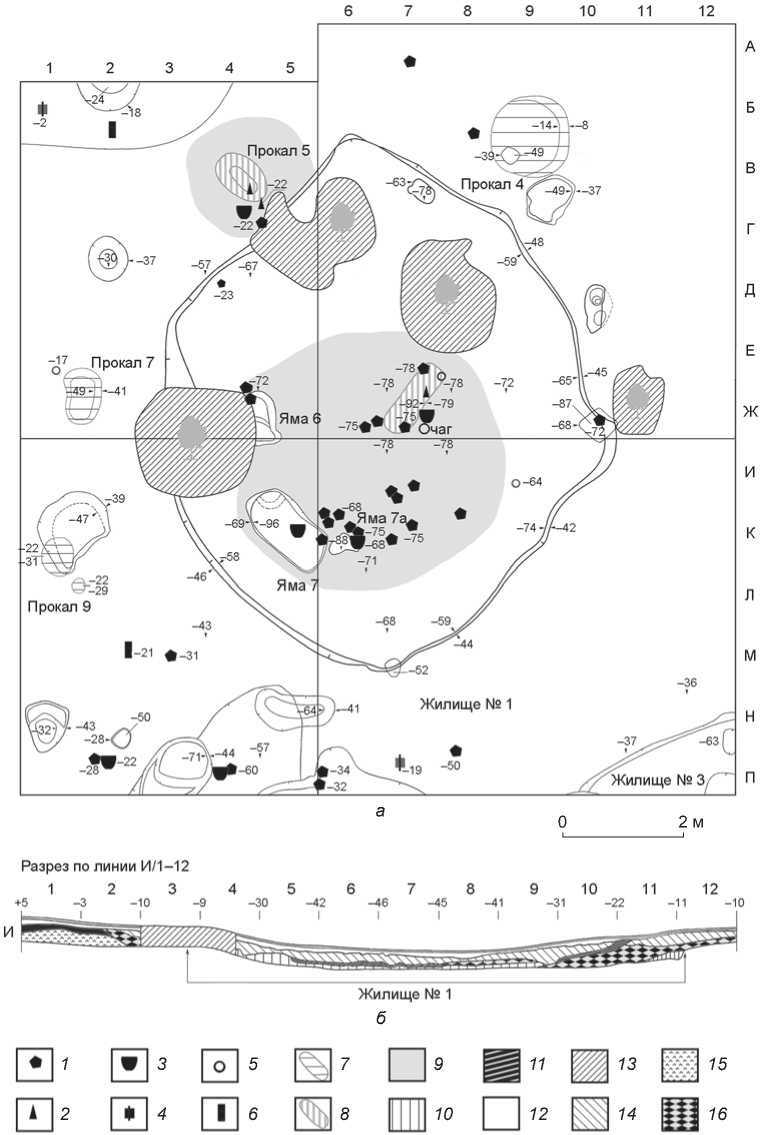

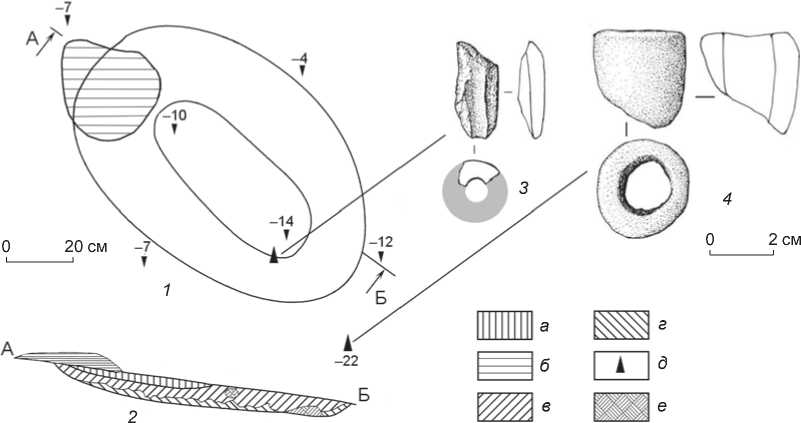

Рис. 2. План бронзолитейных участков с объектами и технической керамикой ( а ) и разрез ( б ) жилища № 1 на поселении Старый Тартас-5.

1 - фрагмент литейной формы; 2 - фрагмент сопла; 3 - фрагмент тигля; 4 - изделие на фрагменте керамики; 5 -керамический шарик; 6 - фрагмент бронзового изделия (обломок ножа ?); 7 - прокал; 8 - плавильный горн; 9 -территория бронзолитейного участка; 10 - плотная мешаная серо-коричневая супесь с включением углистых линз; 11 - черная углистая гумусированная супесь; 12 - серая гумусированная супесь; 13 - участки, занятые деревьями; 14 - белесо-серая мелкодисперсная супесь; 15 - мешаная черно-коричневая комковатая супесь; 16 - серая супесь

с железистыми включениями.

ставляло собой полуземлянку подпрямоугольной формы, ориентированную углами по странам света. Размеры котлована 7,7 × 7,1 м, площадь 54,67 м². Стенки отвесные. Глубина по центру жилища 0,33–0,34 м, у стенок – 0,12–0,2 м. Дно неровное, имеет уклон от стенок к центру жилища, где находится горизонтальная площадка вокруг очага. Отсутствие столбовых ям позволяет предположить, что сооружение было срубным. На расположенной в жилище производственной площадке имеются плавильный очаг и три ямы.

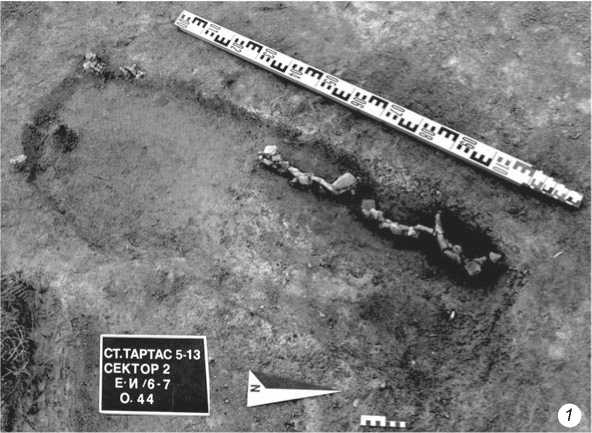

Очаг. Находился в центре котлована жилища [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, с. 114, рис. 4], представлял собой яму в виде вытянутого по линии СВ – ЮЗ прямоугольника с сильно сглаженными углами (рис. 3). Длина ямы 1,32 м, ширина – в пределах 0,35– 0,45 м. Стенки наклонные, дно неровное: в юго-восточной части глубина составляет 12 см, в северо-восточной – 10, в центральной – 5 см.

Вдоль западной стенки очага зафиксированы два ряда из установленных вертикально крупных фрагментов керамики – частей одного сосуда (рис. 3). В середине объекта размещались обломки придонной части и дна. Остатки футеровки из фрагментов керамики сохранились и в юго-западном углу очажного углубления. Все обломки, чтобы могли сохранять вертикальное положение, были вставлены в неглубокую канавку (глубина 3–5 см).

Северо-восточная часть очага представляет собой насыщенный углистый участок темно-серой супеси (рис. 3, 2). В ее заполнении обнаружены фрагмент керамического сопла, глиняный шарик с едва заметным желобком. У южной и северной стенок находились обломки литейных форм (рис. 4, 1, 2, 8–11).

С учетом технических характеристик (стенки облицованы фрагментами сосудов) и отходов бронзолитейного производства (обломки форм, тиглей и глиняного сопла), которые были обнаружены в заполнении и на прилегающей территории (см. рис. 2), данный объект следует считать плавильным теплотехническим устройством. Отметим, что подобные плавильные конструкции надолго закрепились в литейном производстве Западной Сибири. Например, горны с футеровкой стенок фрагментами сосудов встречаются на памятниках кротовской культуры. На поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) в жилище № 10

Рис. 3. Плавильный очаг в жилище № 1.

1 – фото после выборки заполнения; 2 – план и разрез.

а – плотная углистая почва насыщенно-черного цвета; б – прокаленная почва бурого цвета; в – прокаленная почва красного цвета; г – фрагменты керамики; д – фрагмент сопла; е – фрагмент литейной формы.

выявлены три очага. У одного из них подобная облицовка имелась на южной стенке [Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2017, с. 371]. В жилище № 7 этого памятника обнаружены три вида теплотехнических устройств, у одного из них стены покрыты фрагментами керамики [Молодин, Дураков, Мыльникова и др., 2018, с. 54–55, рис. 9]. Такое же теплотехническое устройство зафиксировано на поселении Старый Тартас-5, жилище № 3 (очаг 8) [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, рис. 1].

С плавильным теплотехническим устройством в жилище № 1 были связаны хозяйственные ямы.

Яма 7. Располагалась в 2 м к СЗ от плавильного горна. Она подпрямоугольной формы, с округлыми угла-

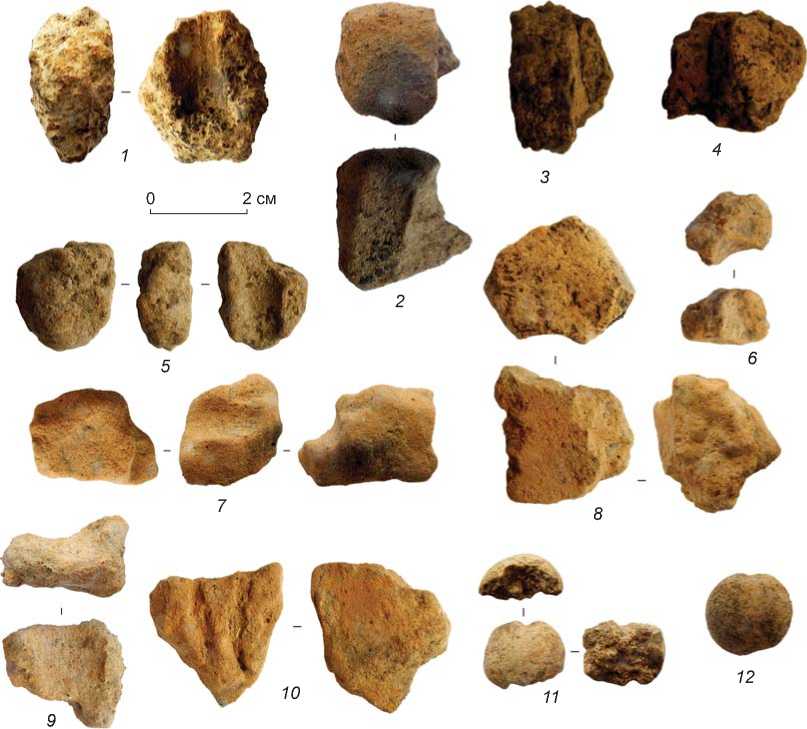

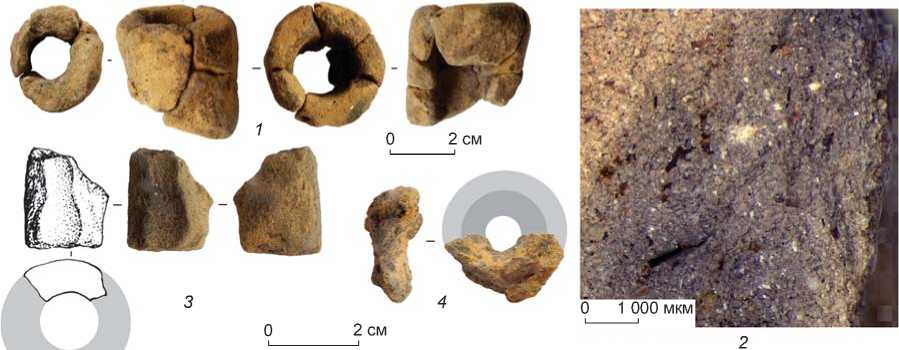

Рис 4. Фрагменты форм ( 1 , 3–10 ), литейного стержня ( 2 ), шарика ( 11 , 12 ).

1 – кв. Ж/18; 2 – кв. П/2; 3 – производственный участок № 2, кв. Г/5; 4 – кв. Б/14; 5 – кв. С/8; 6 – кв. Д/13; 7 – кв. Ж/16;

8, 9 – производственный участок № 1, кв. К/6; 10 – кв. И/15; 11 – кв. Е/1; 12 – заполнение горна жилища № 1, кв. Е/7.

0 20 cм

A

ми, ориентирована по линии СЗ – ЮВ (рис. 5, 1 ). Размеры ямы 1,6 × 0,81 м. Северная стенка ниже южной на 8–12 см. Максимальная глубина от уровня пола жилища 0,32 м. Дно и стенки покрыты слоем (мощность до 0,12 м) углистой почвы насыщенно-черного цвета (рис. 5, 2 ). В заполнении прослежены вкрапления золы, комочки обожженной глины, найден фрагмент тигля.

Яма 7а. Располагалась в 0,45 м к В от ямы 7. Она имела форму неправильного треугольника с сильно скругленными углами (рис. 6, 1 ). Размеры ямы 0,72 × × 0,78 м, глубина от уровня пола жилища 0,11–0,12 м. Заполнение ямы в западной части представлено линзой почвы бурого цвета. Центральную часть и низ ямы покрывала мешаная почва буро-черного цвета; восточная часть заполнена углистой почвой насыщенно черного цвета (рис. 6, 2 ).

-68 T

а б в

Рис. 5. План ( 1 ) и разрез ( 2 ) хозяйственной ямы 7. а – серо-черная мешаная золистая супесь; б – черная углистая супесь; в – железистый рыжевато-коричневый суглинок.

Рис. 6. План ( 1 ) и разрез ( 2 ) хозяйственной ямы 7а. а – углистая почва насыщенного черного цвета; б – мешаная бурочерная почва; в – бурая почва.

-71 Т

Яма 6 . Находилась в 2 м к С от ямы 7. Она представляла собой углубление в виде вытянутого по линии С – Ю прямоугольника с сильно скругленными углами. Западная часть ямы уходит под дерево. Размеры раскопанной части 1,0 × 0,4–0,8 м, глубина 0,1 м. Стенки наклонные, дно ступенчатое. Заполнение – мешаная черно-коричневая почва.

Таким образом, производственный комплекс жилища № 1 составляли четыре объекта, расположенные на небольшой площадке в центральной и юго-западной частях котлована (см. рис. 2). В центре участка находился очаг; с южной стороны от него кроме отходов бронзолитейного производства имелось большое количество мелких фрагментов обожженной глины. Заполнение ям (золистая почва) и находки в них указывают на использование объектов в качестве сборников отходов, которые появлялись после чистки очага.

Второй бронзолитейный участок поселения располагался на межжилищном пространстве около северо-западной стенки жилища № 1 (см. рис. 2). Местом основной производственной деятельности была территория вокруг плавильного очага (прокал 5): здесь найдены обломки технической керамики – фрагменты двух сопел, тигля и формы (рис. 7).

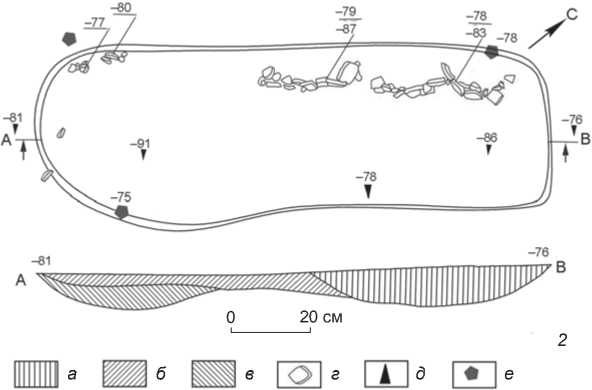

Очаг представлял собой овальное углубление, ориентированное длинной осью по линии СЗ – ЮВ (рис. 7, 1 ). Его размеры 0,98 × 0,61 м, глубина 0,1 м. Стенки наклонные, дно ровное. В соответствии с ре-

-76

т

20 cм

-71

-76

а

б

в

льефом местности восточный край ямы находился ниже западного на 0,09 м. В северо-западной части очага над углублением про слежены остатки свода в виде линзы комковатой оранжевой спекшейся глины. Размеры сохранившейся части свода примерно 0,28 × 0,31 м, толщина не менее 5 см. Материалом для изготовления свода послужила ожелезненная глина с добавлением песка.

Заполнение ямы состояло из насыщенно прокаленной почвы оранжево-кирпичного цвета. Подстилающий слой – мешаная серо-бурая супесь с вкраплениями прокаленной почвы (рис. 7, 2 ). Около южной стенки находились фрагменты двух керамических сопел (рис. 7, 3, 4 ) и обломок литейной формы, что позволяет связывать данный объект с бронзолитейным производством.

Рис. 7 . План ( 1 ) и разрез ( 2 ) плавильного очага (прокал 5), фрагменты сопел из его заполнения ( 3 , 4 ). а – комковатая оранжевая обожженная почва; б – красно-оранжевая спекшаяся глина (обмазка); в – насыщенная кирпично-оранжевая прокаленная супесь; г – мешаная серо-бурая супесь; д – фрагмент сопла; е – корни деревьев.

Анализ технической керамики

На исследованной территории по селения найдены изделия, относящиеся к литейному комплекту производственной оснастки: сопла, обломки форм и тиглей.

Литейные формы. Учтены 44 фрагмента, из них 32 – находились в непосредственной близости от вышеописанных бронзолитейных участков, 12 – рассеяны по остальной площади поселения. Остатки рабочих камер сохранились на девяти фрагментах (см. рис. 4, 1, 3–10 ). Ввиду фрагментарности находок полностью реконструировать отливаемые изделия не представляется возможным. Вероятно, часть форм предназначалась для отливки линзо- или трапециевидных в сечении пластинок (см. рис. 4, 5, 9 ). Ширина изделий не превышала 1,0–1,5 см. Формы для отливки подобных предметов широко представлены в материалах периода ранней бронзы Западной Сибири [Молодин, 1977, табл. XLIX, 5 ; LXI, 1, 2 ; LXII, 2 ; Молодин, Дураков, Мыльникова и др., 2012, с. 115–117, рис. 13, 14]. По мнению исследователей, отлитые в таких формах изделия в дальнейшем расковывали в пластины, стерженьки, скобы и т.д. [Мо-лодин, Полосьмак, 1978, с. 24–25]. Например, в форме, показанной на рис. 4, 1 , отливался овальный в сечении стержень. Форма неразъемная, одноразовая, скорее всего, была разрушена при извлечении отливки. Отпечаток древесной структуры внутри рабочей камеры позволяет предполагать, что моделью служила оструганная палочка.

Две формы (см. рис. 4, 3, 4) предназначались для отливки клиновидных в сечении пластин (лезвий ножей ?) с обухом толщиной не менее 0,2–0,3 см. К этой же серии относится форма для отливки предмета в виде подтреугольной пластины шириной не менее 2,5 см с двумя выпуклыми валиками на поверхности. Реконструировать полную форму отливаемого изделия не представляется возможным; отдаленным аналогом, имеющим вдоль лезвия характерные валики, которые могли получиться при отливке в подобных формах, следует считать обломок ножа с поселения Березовая Лука [Кирюшин, Мало-летко, Тишкин, 2005, с. 129, рис. 69, 2].

Три формы служили для отливки круглых в сечении стержней или трубочек диаметром от 1,5 до 3,0 см (см. рис. 4, 6–8 ). На территории поселения находились также обломки двух литейных стержней (см. рис. 4, 2 ), что указывает на изготовление полых отливок.

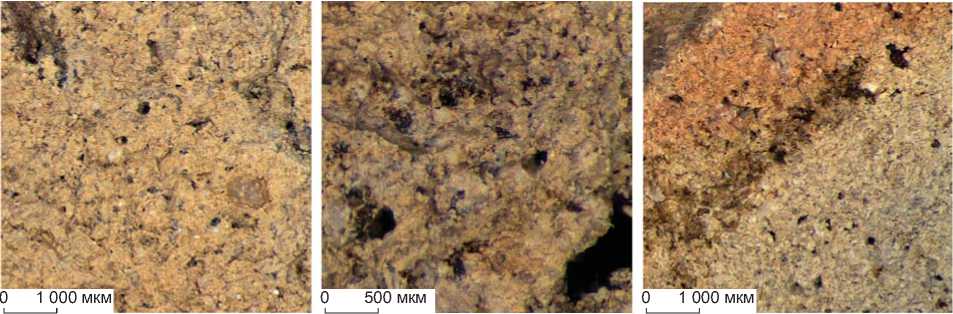

Таким образом, на основе анализа рабочих камер форм можно сделать вывод о том, что на поселении Старый Тартас-5 отливали в основном простейшие изделия в виде стерженьков и пластин. Формы изготовлены из формовочных масс, состоящих из оже-лезненной глины и некалиброванного речного песка с добавлением незначительного количества органики (сухая трава ?) (рис. 8, 1, 2 ). Все формы обожжены в восстановительном режиме. Часть из них, без сомнения, относится к одноразовым неразъемным.

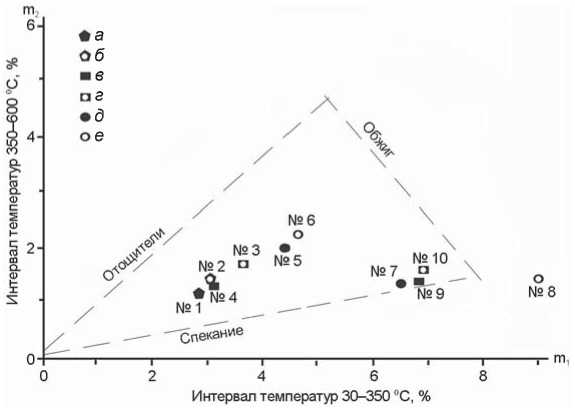

Термогравиметрические исследования основного тела форм и поверхности рабочих камер выявили незначительную разницу потери массы (см. таблицу ) и, следовательно, в термическом воздействии на эти объекты (рис . 9). Подобное соотношение показателей, как правило, соответствует кратковременному использованию формы: ввиду кратковременного воздействия металла на рабочую камеру разница потери массы накапливается только вследствие многократного повторения цикла заливки [Молодин, Мыльникова, Штерцер и др., 2019, с. 121–122].

Сопла. Представлены серией из четырех фрагментов. Наиболее хорошо сохранившийся образец найден у края очага (прокал 5) на производственном участке 2 (кв. Г/5) (см. рис. 2). Он представляет собой концевую часть конической керамической трубки (рис. 10, 1 ). Длина сохранившейся части 3,4 см, толщина стенок 0,6–0,8 см. Диаметр трубки по внешнему краю 3,0– 3,3 см. Диаметр воздуховодного канала по внешнему краю 1,8 см, по внутреннему – 1,3 см. Изделие изго-

Рис. 8. Микрофотографии участков формовочной массы литейных форм.

1, 2 – кв. Б/8; 3 – кв. П/2.

Потеря массы образцами технической керамики при разной температуре, %

|

№ образца |

Место обнаружения |

Предмет |

Место взятия образца |

Температура, оС |

|||

|

30–350 |

350–600 |

600–850 |

30–850 |

||||

|

1 |

Кв. Г/15 |

Сопло |

Венчик |

2,92 |

1,13 |

0,61 |

4,66 |

|

2 |

Внутренняя поверхность |

3,09 |

1,41 |

0,57 |

5,07 |

||

|

3 |

Кв. Ж/16, |

Фрагмент литейной формы |

Тело |

3,69 |

1,73 |

0,75 |

6,17 |

|

4 |

жилище 2 |

Рабочая камера |

3,12 |

1,34 |

0,60 |

5,06 |

|

|

5 |

Кв. П/2 |

Фрагмент тигля |

Внешняя поверхность |

4,36 |

2,00 |

1,23 |

7,59 |

|

6 |

Внутренняя » |

4,65 |

2,23 |

1,2 |

8,08 |

||

|

7 |

Кв. К/6 |

» » |

Внешняя » |

6,57 |

1,26 |

0,55 |

8,38 |

|

8 |

Внутренняя » |

9,07 |

1,36 |

0,52 |

10,95 |

||

|

9 |

Кв. К/6 |

Фрагмент литейной формы |

Тело |

6,96 |

1,58 |

0,64 |

9,18 |

|

10 |

Рабочая камера |

6,90 |

1,41 |

0,55 |

8,86 |

||

Рис. 9. Диаграмма потери массы образцами технической керамики.

а - сопло, венчик; б - сопло, внутренняя поверхность; в - литейная форма, рабочая камера; г - литейная форма, тело; д - тигель, внешняя поверхность; е - тигель, внутренняя поверхность.

товлено из свернутой в спираль глиняной ленты. Формовочная масса состоит из глины с добавлениями песка, органики (сухая трава) и незначительного количества сухой глины (рис. 10, 2 ).

Второе сопло также связано с плавильным очагом (прокал 5) на производственном участке № 2, найдено в заполнении очага (см. рис. 7, 3 ). Сохранился фрагмент стенки с воздуховодным каналом. Его дли-

для 3 , 4

Рис. 10. Глиняные сопла ( 1 , 3 , 4 ), микрофотография участка формовочной массы сопла ( 2 ).

1 - заполнение горна (прокал 5) на производственной площадке № 2, кв. Г/5; 2 - кв. Г/5; 3 - кв. Ж/16; 4 - очаг жилища № 1, кв. Ж/7.

на более 3,0 см, толщина стенки 0,6–0,65 см. Диаметр по внешнему краю не менее 2,0 см. Диаметр отверстия канала трубки 0,7–0,8 см.

Третье сопло представлено только фрагментом стенки (рис. 10, 3 ). Его длина 3,1 см, толщина стенок 0,3–0,5 см. Реконструируемый внешний диаметр 2,3 см, диаметр воздуховодного канала 0,6 см.

Четвертое сопло сохранилось фрагментарно (рис. 10, 4 ). Оно найдено в заполнении плавильного горна на производственном участке № 1 (кв. Ж/7) (см. рис. 2). Длина обломка 2,1 см, толщина стенки 0,6 см. Реконструируемый диаметр 2,8 см. Диаметр воздуховодного канала 1,3 см.

Анализируемые сопла – древнейшие среди подобных изделий, обнаруженных в Западной Сибири. Меха были изобретены, по мнению Х.Х. Коглена, в III тыс. до н.э. [Coghlan, 1951, p. 65–66]. Практически в то же время они появляются в Сибири; это можно объяснить либо стремительным распространением новшества на обширных пространствах Евразии, либо одновременным созданием данных приспособлений в разных регионах. Проникновение сопел на север, в Верхнее Приобье, видимо, связано с одиновской производственной традицией. Наиболее ранние сопла в этом регионе относятся к периоду появления керамики одиновско-крохалевского типа [Кокшаров, 2014].

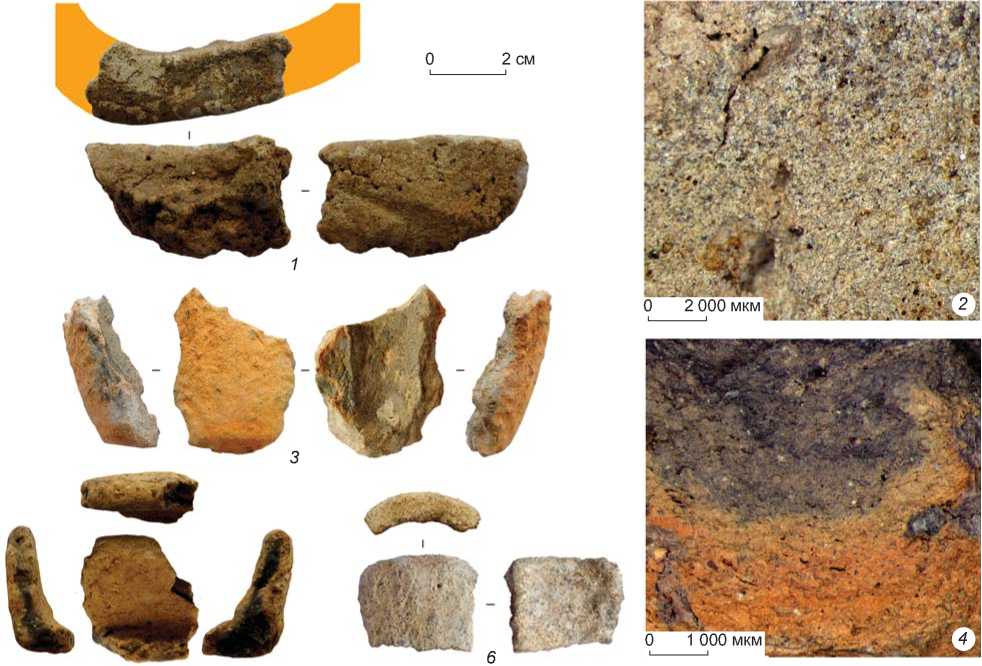

Тигли. Найдены обломки четырех изделий. Один из них – фрагмент крупной толстостенной (1,6–1,5 см), видимо, овальной чашечки (рис. 11, 1 ). Высота ее стенок не менее 2,4 см. Тигель изготовлен из формовочной массы, состоящей из глины с искусственным добавлением речного песка и органики, которая прослеживается по следам травы и выгоревшим зернам размером 2,0–2,5 мм (рис. 11, 2 ). Сравнительные термогравиметрические исследования выявили небольшую потерю массы обеих поверхностей образцов 5 и 6. Достаточно хороший обжиг свидетельствует о неоднократном использовании изделия (см. рис. 9, таблицу ).

Тигли в виде овальных чашечек типичны для оди-новской культуры и встречаются на литейных площадках памятников Марково-2 и Тартас-1 (Барабинская лесостепь). Этот тип одиновского тигля впоследствии был заимствован литейщиками кротовской культуры [Кондратьев, 1974, рис. 1, 2; Молодин, Гришин, 2016, рис. 403–404]. Но они делали дно тиглей данного типа намного толще, поскольку у них производственный процесс предполагал значительно большее, чем у носителей одиновской культуры, термическое воздей-

Рис. 11. Фрагменты керамических тиглей ( 1 , 3 , 5 , 6 ) и микрофотографии участка формовочной массы ( 2 , 4 ).

1, 2 – кв. П/2; 3, 4 – жилище № 1, кв. К/6; 5 – производственный участок № 2, кв. Г/5; 6 – жилище № 1, кв. Ж/7.

ствие на эту зону. Тигли с утолщенным дном имеются в материалах кротовской культуры [Стефанова, 1998, с. 66, рис. 6, 4 ; Дураков, Кобелева, 2017].

Три обломка тиглей представляют плоскодонные миниатюрные баночки. От одной из них сохранились часть стенки и дно (рис. 11, 3 ). Высота сохранившейся части 3,6 см, толщина стенок 0,6 см, диаметр по верхнему краю 4 см. Реконструируемый объем не менее 20–25 см³. Плавильная емкость изготовлена из ожелез-ненной запесоченной глины с добавлением органики (сухая мелкая трава) (рис. 11, 4 ). На диаграмме хорошо видны большие различия в потере массы внутренней и внешней поверхности изделия (образцы № 7 и 8) (см. рис. 9). Можно сделать вывод об очень большом температурном воздействии на внешнюю поверхность тигля. Возможно, оно стало причиной разрушения изделия (потеря массы внутренней поверхностью свидетельствует о некачественном обжиге) (см. рис. 9, таблицу ). Особенно большое термическое воздействие на придонную часть вызвало оплавление в этом месте песка на всю толщину стенки тигля.

Третий тигель имел цилиндрическую форму (рис. 11, 5 ). Его высота 2,3 см, толщина стенок 0,5 см. Реконструируемый объем 27–30 см³.

Четвертый тигель, представленный частью стенки с венчиком, реконструируется частично (рис. 11, 6). Он найден около очага жилища № 1 (кв. Ж/7) (см. рис. 2). Его диаметр по внешнему краю составляет 4,5–5,0 см, высота не менее 2,5 см, толщина стенок 0,9 см. Тигли в виде прямостенных баночек в составе одинов-ских поселенческих комплексов ранее не встречались; они известны только по одному целому образцу из погр. № 286 могильника Тартас-1.

Следует отметить, что на Старом Тартасе-5 впервые в слое поселенческого комплекса одинов-ской культуры было обнаружено бронзовое изделие (кв. М/2) – кованая прямоугольная пластина (обломок лезвия ножа ?) длиной 2,7 см, шириной 1,7–1,9 см.

Заключение

Поселение Старый Тартас-5 является, несомненно, одним из памятников одиновской культуры, имеющих признаки бронзолитейного производства. Следы интенсивной литейной деятельности обнаружены только в одном исследованном жилище (№ 1) поселения. Такая же концентрация явных черт производства зафиксирована и на других памятниках одиновской культуры. Например, на поселении Марково-2 остатки литейного производства выявлены только в одном из трех раскопанных строений [Молодин, 1981, с. 70]. Это можно объяснить, очевидно, специализацией производства и спецификой его организации как индивидуально-семейного (когда производство требовало участия всего двух-трех человек, среди населения поселка (общины) выделялась группа, организованная как индивидуально-семейная (члены одного домохозяйства)). Косвенный признак такой специализации – наличие погребений с литейным инвентарем. Подобные объекты зафиксированы на могильниках Тартас-1 (погр. № 286) [Молодин, 2012] и Усть-Тартас-2 (погр. № 32).

Результаты анализа найденных на памятнике теплотехнических устройств разных видов и таких изделий, как сопла, тигли, формы, входящих в литейный комплект, позволяют сделать вывод о высоком уровне специализации бронзолитейного производства у носителей одиновской культуры. Наличие изделий сейминско-турбинского облика (кельты и копья) на памятниках этой культуры надежно документировано находками из закрытых комплексов [Молодин, 2013, с. 310–313, рис. 3, 4]. Переход к изготовлению сложных тонкостенных изделий сейминско-турбин-ского типа вызвал необходимость повышения температуры заливки и увеличения жидкотекучести металла. О трудностях, возникавших в ходе поиска решения этой задачи, можно судить по высокой доле литейного брака в сейминско-турбинском литье. Так, на могильнике Ростовка (Прииртышье) среди 22 полых предметов (10 кельтов, 12 копий) обнаружены 12 изделий (4 кельта, 8 копий) со следами литейных дефектов – 54,5 %, на могильнике Турбино-1 среди 57 изделий (13 копий, 44 кельта) 28 предметов (22 кельта и 6 копий) имеют газовые раковины, недоливы и спаи – 49,12 % [Молодин, Дураков, 2019, с. 49]. Орудия из Сейминского могильника также имеют литейные пороки [Бадер, 1970, рис. 24, 26, 27, 29]. Стремление одиновских мастеров решить эту проблему проявилось в футеровке стенок теплотехнических сооружений фрагментами керамики, создании сопел и использовании приспособления для искусственного нагнетания воздуха в плавильные конструкции. Об этом свидетельствуют производственные площадки на поселении Старый Тартас-5.

В настоящее время одиновские комплексы Бара-бинской лесостепи с учетом калиброванных радиоуглеродных дат [Молодин, Марченко, Орлова и др., 2012, с. 238, табл. 1] относят к первой половине III тыс. до н.э. Следовательно, обнаруженные на поселении Старый Тартас-5 следы металлообработки можно считать наиболее ранними для данного региона.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-09-40051).

Список литературы Производственные участки на поселении ранней бронзы Старый Тартас-5 (Барабинская лесостепь)

- Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. – М.: Наука, 1970. – 176 с.

- Дураков И.А., Кобелева Л.С. Техническая керамика кротовской культуры // Вестн. Том. ун-та. – 2017. – № 49. – С. 23–25.

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., Тишкин А.А. Березовая Лука – поселение эпохи бронзы в Алейской степи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – Т. 1. – 288 с.

- Кокшаров С.Ф. Сопла бронзового века с севера Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 78–87.

- Кондратьев О.М. Раскопки поселения эпохи ранней бронзы Черноозерье VI в 1970 г. // Из истории Сибири. – Томск: Том. гос. ун-т, 1974. – Вып. 15. – С. 17–19.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 173 с.

- Молодин В.И. Памятники одиновского типа в Барабинской лесостепи // Проблемы западносибирской археологии. Эпоха камня и бронзы. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 63–75.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 с.

- Молодин В.И. Сейминско-турбинские бронзы в «закртых» комплексах одиновской культуры (Барабинская лесостепь) // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – С. 309–324.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с.

- Молодин В.И., Дураков И.А. Метод литья «на пролив» в сейминско-турбинской металлообрабатывающей традиции (по материалам кротовской культуры) // Урал. ист. вестн. – 2019. – № 1. – С. 48–54. Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Производственный комплекс кротовской культуры на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 104–119.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Адаптация сейминско-турбинской традиции в культурах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 49–58.

- Молодин В.И., Марченко Ж.В., Орлова Л.А., Гришин А.Е. Хронология погребальных комплексов одиновской культуры памятника Сопка 2/4а (лесостепная полоса Обь-Иртышского междуречья) // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. – CПб.: ИИМК РАН: Периферия, 2012. – Кн. 2. – С. 237–242.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борзых К.А., Борило Б.С. Венгерово-2: новые данныепо кротовской культуре // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 368–372.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ненахов Д.А. Поселение одиновской культуры Старый Тартас-5 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIХ. – С. 282–287.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Соловьев А.И. К периодизации культур эпохи бронзы Обь-Иртышской лесостепи: стратиграфическая позиция погребальных комплексов ранней-развитой бронзы на памятнике Тартас-1 // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 3. – С. 40–56.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Штерцер Н.В., Дураков И.А., Дребущак В.А. Термогравиметрия в исследовании древней технической керамики // Химия в интересах устойчивого развития. – 2019. – № 1. – С. 115–122.

- Молодин В.И., Нестерова М.С., Мыльникова Л.Н. Особенности поселения одиновской культуры Старый Тартас-5 в Барабинской лесостепи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 110–125.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области. – Новосибирск: НПЦ по сохранению историко-культурного наследия, 1998. – 139 с. – (Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России»; вып. 3).

- Молодин В.И., Полосьмак Н.В. Венгерово-2 – поселение кротовской культуры // Этнокультурные явления в Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1978. – С. 17–29.

- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. – Екатеринбург: Ур. гос. ун-т, 1998. –С. 53–75. – (Вопросы археологии Урала; вып. 19).

- Хансен С. Технические и социальные инновации: новая область исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 3. – С. 27–37.

- Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла: модели взаимодействия. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – 296 с. – (КСИА; вып. 230).

- Coghlan H.H. Notes of the Prehistoric Metallurgy of Copper and Bronze in the Old World. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1951. – N 4. – 131 p.

- Hansen S. Technische und soziale Innovationen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. / Hrsg. S. Hansen, J. Müller // Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000–1500 v. Chr.: ZwischenAtlantik und Kaukasus. – Mainz: Verl. Ph. Von Zabern, 2011. – S. 153–191. – (Archäologie in Eurasien; N 24).