Производство экологически безопасной продукции при обработке растений препаратом на основе биогумуса

Автор: Захарова Ольга Алексеевна, Мусаев Фаррух Атауллахович, Мустафаев Мустафа Гылман, Кучер Дмитрий Евгеньевич, Мустафаев Фарид Мустафа

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Новые биотехнологии в агропромышленном комплексе

Статья в выпуске: 2 т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

Массовое внедрение в сельскохозяйственном производстве получили препараты на основе биогумуса из-за высокого содержания питательных для растений веществ, улучшающие их рост и развитие и, как следствие, повышающие урожайность. Учитывая характер выпадающих осадков в определенные периоды растения гороха, чувствительные к влаге, испытывали недостаток ее в почве и атмосферном воздухе. Исследования выполнены в КФХ Белоусов И.В. Старожиловского района. Площадь делянок 40 м2. Вода для приготовления раствора препарата бралась из пруда, расположенного в 20 м от горохового поля. Объект исследования - горох посевной (Pisumsativum), относится к семейству Fabaceae, роду Pisum, у которого на метаморфизированных корнях формируются клубеньки. Вследствие этого наблюдается разная интенсивность потребления питательных веществ и воды в онтогенезе. Поливы и опрыскивание растений гороха посевного препаратом Гумистар позволили достоверно доказать высокую агрономическую и экономическую эффективность на варианте 2: активизацию ферментов, увеличение массы клубеньков на корнях до 69 мг/растение, улучшение роста до 57 см и развития растений на 5-15 суток, рост урожая гороха до 27,7 ц/га, накопление сухого вещества в семенах до 59 г, рост уровня рентабельности до 80,7 %.

Биогумус, гумистар, горох, активность ферментов, масса клубеньков, урожай

Короткий адрес: https://sciup.org/149137042

IDR: 149137042 | УДК: 638.8.022.3:633.358 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.2.7

Текст научной статьи Производство экологически безопасной продукции при обработке растений препаратом на основе биогумуса

DOI:

На текущее время актуальным является переработка органических отходов и рационального использования как высокоценного биологического ресурса [5; 6; 9]. В конце 1990-х гг. в странах Западной Европы и США внедрена технология вермикультивирования. Принцип ее действия состоял в использовании искусственно разведенных дождевых червей при переработке и превращении органи- ческих отходов в биологически активное, высокоэффективное удобрение [8; 9]. В России примерно в эти же годы нашли применение в практической деятельности ресурсо- и энергосберегающие биотехнологии по разведению, что позволило создать современные активнодействующие препараты. Вместе с тем на сегодняшний день в хозяйствах нашей страны они не пользуются широкой популярностью: во-первых, информация о проблемах их влияния на почву и растенияне системна, во-вторых, накопленный массив информации в виде научных статей, диссертаций, патентов до настоящего времени не обобщен, в-третьих, в практике используется малый ассортимент культур в агрономической деятельности. К тому же, в открытой печати и в сети Интернет встречается множество противоречивой информации их действия без учета конкретных почвенно-климатических условий и биологических особенностей сельскохозяйственных культур [5]. В связи со сказанным исследования по изучению влияния одного из таких препаратов на основе биогумуса, в нашем случае, Гумистара на горохе посевном в условиях неустойчивой погоды в Старожилов-ском районе Рязанской области являются актуальными.

По возделыванию зернобобовых Рязанская область стоит на 8-м месте в России, а по производству гороха – 6-м. По площади посевы гороха занимают в регионе 14 место, им засевается свыше 3 % всех площадей, то есть более 29 тыс. га. Около 83 тыс. т зерна собирается в среднем в год. Горох посевной ( Pisum sativum ) принадлежит к семейству Fabaceae, роду Pisum, у которого на корнях формируются клубеньки, представляющие бактероидную ткань. Бактерии питаются минеральным азотом, что вызывает разную интенсивность потребления растениями питательных веществ в онтогенезе. Без сомнения, азот используется растениями гороха от всходов до созревания, но максимум фиксируется в фазу цветения. Фосфор в наибольшем количестве поступает в растения лишь от цветения до созревания семян при развитой симбиотической фиксации атмосферного азота. Калий в отличие от азота и фосфора интенсивнее усваивается горохом в раннем онтогенезе. Важную роль в жизнедеятельности клубеньковых бактерий играют микроэлементы, особенно молибден [2; 5]. И еще одна особенность – клубеньковые бактерии требовательны к влаге. Все биологические особенности культуры были учтены при разработке программы исследований и выборе вариантов опыта.

Материалы и методика исследований

Цель исследований, проведенных в КФХ Белоусов И.В. в Старожиловском районе Ря- занской области, изучение эффективности препарата Гумистар на горохе посевном. Научно-исследовательская работа выполнена по заявке руководителя хозяйства.

Почва хозяйства – серая лесная среднесуглинистого гранулометрического состава среднего уровня плодородия. Получить стабильно высокий урожай гороха посевного возможно только в условиях улучшения минерального питания за счет использования удобрительных средств, к примеру, препарата Гуми-стар, и оптимального водного режима.

Рассчитанный по общеизвестной формуле гидротермический коэффициент (ГТК) позволил определить градацию влагообеспечен-ности для вегетационного периода:

ГТК =

214 0,1·2284

= 0,9

– приближенный к среднемноголетним

Значение 0,9 говорит о достаточном увлажнении за вегетационный период в год исследований, но, учитывая характер выпадающих осадков в определенные периоды, растения гороха, чувствительные к влаге, испытывали недостаток ее в почве и атмосферном воздухе [6], что негативно сказывалось на росте вегетативных и развитии генеративных органов. Максимум осадков приходился на июль. В то же время дожди носили неэффективный ливневый характер, при котором большой объем воды быстро стекает вниз по профилю почвы; корни растений не успевают поглотить ее. Содержание продуктивной влаги находилось на уровне 75 % от оптимума, поэтому оросительная мелиорация по-прежнему сохраняла свою актуальность. Отсюда, используемые варианты опыта способствовали не только восстановлению баланса минерального обеспечения, но и восполнению влаги в почве (поливы) и атмосферном воздухе (опрыскивание). Солнечных дней много было в начальные фазы онтогенеза, к цветению часто отмечалась облачность. В районе преобладал западный перенос воздушных масс, а в летнее время господствовали западные и северо-западные ветра. Скорость ветра изменялась значительно: от среднемноголетних значенийдо порывов 9–12 м/сек, что могло вызвать полегание стеблей, несмотря на установ- ленную в опыте подпорную сетку. При общем анализе погодных условий экстремальных отклонений не выявлено. В КФХ Белоусов И.В. был заложен трехфакторный мелкоделяноч-ный полевой опыт в трехкратной повторности с вариантами, отображенными в таблице 1.

В опыте в соответствии со схемой закладывались 15 делянок общей площадью 60 м2. Технология возделывания культуры общепринятая для региона. Посев гороха в опыте проведен в конце апреля рядовым способом с нормой высева из расчета 1,2 млн семян на га.

Гумистар – концентрированная жидкая форма биогумуса, представляющая водную вытяжку гуминовых веществ и микроэлементов. Для производства препарата использовался биогумус, произведенный червями в ОАО «Агрофирма “Грин-ПИКъ”». Подготовка раствора в опыте: после разведения концентрированной формы по рекомендации производителя препарат настаивался в течение 5 часов и использовался для замачивания семян перед посевом, полив 1 раз в декаду из расчета 200 мл препарата на 10 л воды и опрыскивание растений 3 раза за вегетацию из расчета 60 мл препарата на 10 л водыв соответствии с вариантами.

В полевых условиях были проведены следующие натурные и лабораторные исследования на кафедре агрономии и агротехнологии:

-

1. Фенологические наблюдения каждой фазы (всходы, бутонизация, начало цветения, массовой цветение, начало созревания, полное созревание).

-

2. Биометрические измерения при фиксировании высотырастений через каждые 7 суток начиная с фазы «полные всходы» с де-лянкиу 20 растений от поверхности почвы до верхнего междоузлия.

-

3. Формирование симбиотического аппарата определялось по массе клубеньков на корнях растений.

-

5. Скорость формирования листьев учитывалась у 20 растений на каждой делянке.

-

6. Учет урожая – поделяночно с начала цветения и до образования 30 % бобов через каждые 7 суток. Для учета срезались растения с площади 1 м2 в трех точках на каждой делянке.

-

7. Активность каталазы фиксировалась в трехкратной повторности в фазу налива семян в листьях методом Баха и Опарина, пероксидазную активность – колориметрическим методом Бояркина с модификациями [4].

-

8. Динамика накопления сухих веществ в семенах гороха учитывалась только при полной спелости бобов. Из 20 растений каждой делянки обрывались бобы и из них вылущивались семена [4].

-

9. Для структурного анализа отбирались растения по следующим показателям: длина стебля, количество бобов, семян в бобе, семян с растения (продуктивность).

-

10. Определение и подсчет численности вредителей-фитофагов – по ГОСТу [1].

-

11. Определение сорных видов растений проводилось по ботаническому определителю и подсчет их численности [3; 7].

-

12. Экспериментальные данные подвергались обработке по методике Доспехова (1985) с помощью компьютерной программы Statistica 10. Усовершенствованные графические возможности программы в интерактивном приложении позволяют получить многомерные графики и настройки изображения при статистических приемах обработки результатов исследований.

Объект исследования – горох посевной интенсивного типа сорта Немчиновский 46, относящийся к среднеспелым.

Результаты исследований

Известно, антиоксидантная система растений включает ферментативные и нефер-

Таблица 1

Схема трехфакторного мелкоделяночного полевого опыта

D = lg ( Fo/F ) (1)

при определении пероксидазной активности растений на варианте 2 при поливах и опрыскивании раствором препарата. Установлены значения с отклонениями в 37, 27, 12 и 9 % соответственно вариантам опыта. Возрастание пероксидазной активности позволило увеличить иммунный статус, Гумистар выступил как-бы элиситором индуцированного иммунитета.

Растения смогли защититься от болезней при снижении способности поддерживать свою целостность и индивидуальность, о чем свидетельствовали результаты лабораторного опыта. Каталаза проявлялась динамичнее на варианте 2 и ее активность по сравнению с другими вариантами опыта проявилась сильнее на 117, 15 и 4 % соответственно. Ферментативная активность у контрольных растений была в минимуме, что не могло способствовать выработке иммунитета к неблагоприятным условиям среды, поэтому и растения визуально имели невыгодный внешний вид. Достоверность результатов адекватно подтверждена статистическими уравнениями зависимости активности каталазы и пероксидазы от действующих факторов R = 0,80 и R = 0,77. Конечный результат взаимодействия растений с ризобиями слагался из степени развития симбиотического аппарата, его азотфиксирующей активности и продолжительности активного симбиоза. Созданные на варианте 2 опыта условия в мае-июне поддерживали активное развитие клубеньковых бактерий на корнях растений (см. табл. 3).

Максимальная масса клубеньков сформировалась к фазе ветвления – 22 мая – 44–69 мг/ растение, в фазу бутонизации – 5 июня-заре-гистрировано угнетение процесса в виде снижения массы до 11–15 мг, а 15 июля – лизис клубеньков. На наш взгляд, большая изменчивость показателя объяснялась возделыванием гороха на участке третий год в присутствии значительной массы спонтанных штаммов ризобий.

Азотфиксация у растений гороха на варианте 2 проходила на фоне крепких проростков и достатка влаги в почве, прибавка получена по сравнению с другими вариантами опыта в фазу ветвления 57, 41, 33 и 23 %, бутонизации – 45, 33, 33, 5 %.

Продолжительность азотфиксации, по литературным источникам [3], не превышает 40 дн., а высокая температура и недостаток влаги сокращают срок до 14–20 дней. Как раз подобные погодные условия и наблюдались в ответственные периоды вегетации – июне и июле. В наших исследованиях длительность азотфиксации на вариантах 2 и 4 составляла 36 дней, на варианте 1 и 3–29 дней, на контроле – 25 дней.

Стебель гороха может расти до фазы полного созревания. В фазе 2–3 листьев высота этого вегетативного органа достигала от 3,0 до 4,5 см, а в фазе 4–5 листьев – 7,5–9,5 см. Наиболее интенсивный рост растений гороха подмечен в фазе 6–13 листьев, то есть до цве-

Таблица 2

Ферментативная активность

Листья гороха развивались быстро. На варианте 2 начало образования третьего листа отмечено на 5–7, четвертого – на 9–11 сутки после появления семядольных листьев. Через 3–4 суток после четвертого листа появляется пятый и еще через 3–4 суток – шестой. Формирования седьмого и восьмого листа шло через 23–25, девятого и десятого – 26–30 суток после всходов. На 33–36 сутки после появления всходов было насчитано 11– 13 листьев. После появления 12–13 листьев наступала фаза цветения.

Продолжительность вегетации слагалась из основных периодов: посев – всходы, всходы – цветение и цветение – созревание (табл. 3).

Период посев-всходы. При обеспеченности влагой семена гороха прорастают при температуре 1–2 °С, но для последующего роста уровень ее должен быть на 3–4 °С выше нормы. В наших опытах фаза массовых всходов наступал в среднем через 11 суток.

Период всходы-цветение колебался по вариантам опыта от 29 до 32 суток.

Для периода цветение-созревание необходимо тепло. Максимальный период (34 су- ток) от цветения до созревания был отмечен на контроле при средней температуре воздуха в этот период +18,0 °С, что вызвало задержку развития растений и увеличение полного вегетационного периода до 75 суток. Наиболее быстрые темпы развития растений гороха отмечены на вариантах 2 и 4 – 30 суток.

Полный вегетационный период (всходы – созревание) составил на контроле 80 сут., а на варианте 2 – 65 суток, то есть на 15 сут. короче. На других вариантах – 72 и 74 сут. соответственно. На наш взгляд некоторое уменьшение сроков каждого из этапа онтогенеза связано с созданием более комфортных условий для растений гороха замачиванием, поливами, опрыскиванием питательным раствором, что, в свою очередь, обеспечивало улучшение водного и питательного режимов.

Урожай являлся значимым показателем и зависел, что общеизвестно, от генетических особенностей, погодных и почвенных условий, агротехнических приемов и других причин [11]. Урожайность гороха в опыте составила 22,7–27,7 ц/га (табл. 4) и в среднем по КФХ Белоусов И.В. не превышала максимум в хороший год по погодным условиям 24 ц/га, и было выше минимума в неблагоприятные – 18 ц/га.

Таблица 3

Масса клубеньков и фенологические наблюдения

|

Варианты опыта |

Масса клубеньков (фазы), г |

Периоды, сут. |

||||

|

Ветвления |

Бутонизации |

Посев-всходы |

Всходы-цветение |

Цветение-созревание |

Всходы-созревание |

|

|

Контроль |

44 |

11 |

14 |

32 |

34 |

80 |

|

Вариант 1 |

49 |

12 |

11 |

30 |

32 |

73 |

|

Вариант 2 |

69 |

16 |

9 |

28 |

28 |

65 |

|

Вариант 3 |

56 |

15 |

11 |

29 |

30 |

70 |

|

Вариант 4 |

52 |

17 |

9 |

28 |

28 |

65 |

Таблица 4

Урожай гороха посевного

|

Вариант |

Урожайность зерна, ц/га |

Прибавка к контролю |

Ошибка разности, md |

Критерий достоверности, t факт |

|

|

ц/га |

% |

||||

|

Контроль |

22,7 |

– |

– |

– |

– |

|

Вариант 1 |

24,6 |

1,9 |

8,4 |

0,036 |

1,58* |

|

Вариант 2 |

27,7 |

5,0 |

22,0 |

0,072 |

1,06 |

|

Вариант 3 |

25,7 |

3,0 |

13,2 |

0,133 |

1,09 |

|

Вариант 4 |

26,2 |

3,5 |

15,4 |

0,084 |

1,22 |

Примечание. * – разница урожая по вариантам достоверна, так как t факт > t05 = 2,4.

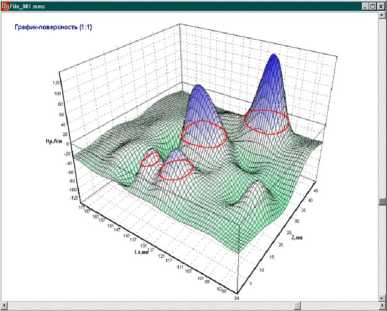

Специализированный график, интегрированный с соответствующими статистическими процедурами и доступный из диалогов и контекстных меню результирующих таблиц данных построен при проведении корреляционно-регрессионного анализа. Данный анализ, считывающий межфакторные связи, и, как следствие, определяющий роль каждого исследуемого фактора: прямое, непосредственное его влияние на результативный признак; косвенное влияние фактора через его влияние на другие факторы; влияние всех факторов на результативный признак, дал уравнение зависимости урожайности гороха ( Y ) от активности каталазы ( a ) и пероксидазы ( x ), представленное в виде диаграммы на рисунке:

Y =0,067 + 4,15 а + 8,34 х . (2)

Максимальная поверхность принадлежит варианту 2, чуть ниже – варианту 4. В итоге, все графические опции и процедуры доступны из программ на Statistica Visual Basic. Урожайность зависела от числа плодоносящих растений на единицу площади и массы семян на 1 растение продуктивности. Продуктив-ность растения определлась количеством бобов на рас- тении, количеством семян в бобе и массой 1000 семян. Количество бобов на растении обусловливалось количеством продуктивных узлов и бобов на продуктивном узле. В наших опытах максимальным количеством бобов отличался вариант 2, что отображено в таблице 5.

Все показатели структуры урожая, по полученным данным, находились в пределах сорта. В период созревания нижних бобов накопление сухого вещества в вегетативных органах растения гороха прекращалось, а в семенах продолжалось. Из литературных данных [4] известно, что в период созревания количество азота, сахаров и крахмала в створках бобов гороха уменьшается из-за оттока этих веществ в семена. В опыте темп накопления сухого вещества в семенах гороха был различным на варианте 2 и 4 – по 59 г, белка – 30,1 и 31,4 % соответственно, на других вариантах было отмечено снижение показателей на 3–4 %, что, очевидно, связано с обогащением почвы питательными веществами при поступлении с Гумистар и их усвоением растениями, и, конечно, ибо не менее важно, восполнением дефицита влаги в почве.

Одним из адаптационных факторов в получении стабильно высоких урожаев зерна

Зависимости урожайности гороха от активности каталазы и пероксидазы на вариантах опыта

Таблица 5

Структура урожая гороха посевного

Сорняки способны снижать урожайность гороха до 30 %. К тому же горох прорастает при температуре + 2 оС, что является благоприятным условием и для сорной ранней яровой и зимующей растительности. Вначале вегетации рост растений гороха превосходит высоту сорняков, но в последующем замедляется, стебли могут полегать, что способствует вторичному заселению участка сорной растительностью. По результатам обследования видового состава сорных растений в посевах гороха выявлены в основном яровые малолетние виды Chenopodium album, Amaranthus retrofleocxus, Setaria viridis и др. Всего выделено 8 видов сорных растений из 6 семейств. По два вида найдено растений из семейств Астровые и Капустные. Несмотря на то, что Амарантовые представлены только одним видом – Amaranthus retroflexus , они занимают более 30 % от общего количества сорняков на опытном участке. С учетом проведенной обработки гербицидом на основе бентазона посевов гороха, общее количество растений на 1 м2 не превышало 22 экземпляра.

При применении Гумистар теоретически обнаружена зависимость экономических показателей от способов обработки семян – замачивания, поливов и опрыскивания. Расчет показал уровень рентабельности, который показал оптимальность использования препарата Гумистар на горохе посевном в хозяйстве,-составил 80,7 % на варианте 2, а в контроле 58,4 %. Рост показателя объясняется улучшением качества зерна гороха, снижением себестоимости продукции и эффективной маркетинговой стратегией хозяйства.

Выводы

Обобщая результаты исследований, достоверно доказана высокая агрономическая эффективность препарата Гумистар на горохе посевном при проведении 12 поливов при снижении влажности почвы и 3-х опрыскиваний растений на варианте 2:

– изменение оптической плотности пероксидазной активности до 312 г сырой массы в минуту; каталазная активность составила 98 мкмоль Н2О2/г сырой массы/мин.

– максимальная масса клубеньков сформировалась к фазе ветвления в среднем до 69 мг/растение, что выше по сравнению с другими вариантами на 17–25 мг; продолжительность азотфиксации составляла 36 дн.; высота стеблей у гороха за период всходы-цветениебыла максимальной; на 33–36 сутки после появления всходов отмечено образование 11–13 листа;

– продолжительность вегетационного периода длилась 65 суток, что короче на 5–15 суток; урожай гороха составил 27,7 ц/га, что превысило средние значения по хозяйству на 15–30 %; на 1 растение образовалось в среднем по 3 боба с 3,65 семенами массой 9 г; масса 1000 семян 243 г; накопление сухого вещества в семенах достигло 59 г;

– количество фитофагов на растениях превышало экономический порог вредоносности на 1 %, общее количество сорных растений на 1 м2до 22 экземпляров.

Уровень рентабельности на варианте 2 превысил в опыте 80 %.

Список литературы Производство экологически безопасной продукции при обработке растений препаратом на основе биогумуса

- Бабенко, А. И. Формирование сорных компонентов агроценоза гороха в зависимости от систем земледелия / А. И. Бабенко, С. П. Танчик. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://sciarticle.ru/stat.php (дата обращения: 05.08.2020). - Загл. с экрана.

- Биохимия сельскохозяйственных растений / Б. П. Плешков. - М.: Колос, 1980. - 495 с.

- Бобков, С. В. Содержание фотосинтетических пигментов и активность ферментов окислительного стресса у диких образцов гороха / С. В. Бобков, И. А. Бычков // Земледелие. - 2018. - № 4. - С. 29-33.

- Интегральная фитосоциологическая оценка биогумуса в условиях орошения / Ф. А. Мусаев [и др.]. - Рязань: И.П. Коняхин, 2020. - 243 с.

- Ядовитые растения кормовых угодий и их воздействие на организм сельскохозяйственных животных / Ф.А. Мусаев [и др.]. - Рязань: РГАТУ, 2013. - 150 с.

- Aigner, A. Ertragsund Anbauentwicklungbei Eiweisspflanzen in Bayern und Deutschland / A. Aigner // Tagung. - 2010. - P. 87-89.

- Babiker, H. Effect of Feeding Different Levels of Soaked Pigeon Pea (Cajanuscajan) Seeds on Broiler Chickens Performance and Profitability / H. Babiker, K. Ahmed, A. Khadiga // Research Journal of Animal and Veterinary Sciences. - 2006. - P. 1-4.

- Developing the Regional System of Oil Crops Production Management / D. V. Vinogradov // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS) India. - 2018. - Vol. 9, № 5. - Р. 1276-1284.

- Mustafayev, M.G. Change of the Salts Quantity and Type in the Irrigated Soils of the Mughan Plain and Their Impact on Plants Productivity / M. G. Mustafayev // International Journal of the Science of Food and Agriculture. - 2020. - Vol. 4, № 2. - P. 101-108.