Производство элементов поясной гарнитуры в эпоху средневековья (по материалам раскопок Роданова городища в 2018 г.)

Автор: Крыласова Н.Б., Подоснова Ю.А., Сарапулов А.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

Значимым открытием полевого сезона 2018 г. является обнаруженная на Родановом городище литейная мастерская, ориентированная на производство деталей поясной гарнитуры. Наборные пояса с металлическими пряжками, накладками и наконечниками ремней пользовались большой популярностью в средневековом Пермском Предуралье. Несомненно, в крае с богатыми запасами меди и развитым литейным делом существовало собственное производство поясной гарнитуры. Но прямых свидетельств ее изготовления в местных мастерских не было известно. В мастерской на Родановом городище обнаружена представительная серия бракованных, недоделанных и готовых изделий, полуфабрикатов отдельных конструктивных деталей поясной гарнитуры (заготовок для шпеньков). С одной стороны, данная коллекция позволила реконструировать технологию изготовления элементов поясной гарнитуры и последовательность технологических операций от отбора изделий-моделей для воспроизведения до окончательной доработки изделий и выпуска их в употребление. С другой стороны, она дала возможность определить некоторые особенности функционирования мастерской. Технологические операции, связанные с литьем ременной гарнитуры, обеспечивали получение больших серий украшений. В изделиях мастерской наблюдается единый технологический «почерк» мастера, заключающийся не только в одинаковой последовательности операций по изготовлению разнотипных элементов поясной гарнитуры, в применении одного набора инструментов, но и в использовании «привычного» для мастера металлического сплава. В мастерской выпускали продукцию на основе копирования местных и импортных украшений. Исходя из датировки рассматриваемых изделий и радиоуглеродных дат установлено, что мастерская функционировала в первой половине XI в.

Поясной набор, технология изготовления, роданово городище, средневековье, литейная мастерская

Короткий адрес: https://sciup.org/147245221

IDR: 147245221 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-1-56-72

Текст научной статьи Производство элементов поясной гарнитуры в эпоху средневековья (по материалам раскопок Роданова городища в 2018 г.)

В эпоху Средневековья в Пермском Предуралье, как везде в Восточной Европе, были популярны наборные пояса, которые носили и мужчины, и женщины. Поясной набор включал пряжку, набор накладок пояса, охватывающего туловище, и набор накладок свисающего конца пояса (хвостовика), завершавшегося наконечником. Для застегивания с изнанки наборного пояса имелся дополнительный ремешок. В X–XI вв. пояса украшали привесками-ремешками, крепившимися к основному ремню спереди по бокам (от 1 до 4), а в XI в. на женских поясах – сзади группой до 6 ремешков.

Специальных исследований поясной гарнитуры Пермского Предуралья пока не проводилось, но материалы отдельных памятников демонстрируют многообразие элементов поясных наборов. Большинство этих элементов имеют аналоги на других территориях, но значительная часть поясных наборов являлась местной ремесленной продукцией. Для их производства имелись и сырьевая база, и опыт мастеров-литейщиков. Выделяются отельные типы пряжек и накладок, характерных именно для Пермского Предуралья. Кроме того, встречаются распространенные повсеместно типы, в том числе редкие, образцы которых поступали в составе дальнего импорта. Предположение о местном производстве поясной гарнитуры, основанное на анализе готовых изделий и их технологических особенностей, пока не подтверждалось археологическими данными. При изучении мно-

жества литейных мастерских на поселенческих памятниках Пермского края не было найдено ни литейных форм, ни бракованных отливок. Поэтому к числу значимых открытий полевого сезона 2018 г. относится мастерская на Родановом городище, продукция которой представлена в виде серии полуфабрикатов металлических накладок. Специфика этой коллекции заключается в том, что она позволяет проследить технологию изготовления поясной гарнитуры.

Роданово (Полютово) городище, расположенное на высоком правом берегу Камского водохранилища, в д. Городище Юсьвинского района Пермского края, известно с XVIII в. Отдельные находки на нем представлены в коллекции Теплоуховых. В советское время памятник исследовался экспедицией ГАИМК под руководством А.В. Шмидта (1932), А.В. Прокошева (1935), М.В. Талицкого (1936–1937). Материалы легли в основу статьи М.В. Талицкого, посвященной Верхнему Прикамью в X–XIV вв. [ Талицкий, 1951]. По имени городища названа родановская археологическая культура.

Городище сильно разрушено Камским водохранилищем, в 2015 г. было включено в программу противоаварийных исследований. В 2016–2018 гг. под руководством А.Н. Сарапулова в предвальной части его вскрыто 210 кв. м, в целом исследованная площадь составила более 800 кв. м.

На раскопах 2017–2018 гг. обнаружена часть мастерской, где отливали украшения из цветных металлов (привески, пронизки, детали поясного набора). Мастерская включала комплекс сооружений разного назначения.

В 2017 г. в ее пределах изучена прямоугольная яма размерами 3,0 х 2,05 м, глубиной 1,32 м от поверхности, в которой выявлен разрушенный горн в виде скопления камней, шлака и глиняной обмазки. Горн располагался на глинобитной подушке и имел каменное устье, сложенное из крупных и мелких галек. На основе радиоуглеродного анализа яма датирована первой половиной XI в. Рядом с горном с периодичностью в 1 м располагались в ряд 6 квадратных ям размерами 0,8–1 х 1– 1,2 м, глубиной 0,2–0,4 м. Над ними находились очаги на глинобитной подушке. Одна из ям, заполненная углем, интерпретирована как углежогная. В 2018 г. изучено еще две ямы, связанные с мастерской. Над квадратной ямой №1 размерами 2,75 х 2,75 м, глубиной 1,2 м был сооружен дощатый настил, на нем – очаг на глинобитной подушке. Рядом находилась яма №2 в виде квадратного котлована размерами 2,0 х 2,0 м, глубиной 1,28 м от поверхности, в ней выявлен берестяной короб, содержавший более 200 фрагментов цилиндрических тиглей и множество медных пластин. Здесь же и в подквадратном углублении, примыкающем к яме, найдено скопление полуфабрикатов поясных накладок.

Находки – шлаки, более 500 фрагментов тиглей, медные пластины, проволока, предметы неопределенного назначения (лом), выплески металла и обрубленные литники, бракованные изделия и полуфабрикаты, железные зубила, бородки, шилья, точильный круг, точильные камни с пазами, оселки, фрагменты форм-изложниц, слитки металла и пр. – позволяют интерпретировать указанный комплекс как литейную мастерскую.

Анализируемая серия деталей поясной гарнитуры включает 69 накладок 17 типов. Большинство типов представлено в опубликованных коллекциях средневековых памятников Пермского Предуралья (Рождественский археологический комплекс, Огурдинский, Питерский могильники), и общая характеристика находок основана на имеющейся классификации [ Белавин, Крыласова, 2008; 2012; Данич, 2013], датировка осуществлена по хронологии Рождественского могильника [ Крыласова, 2013].

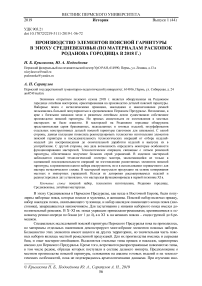

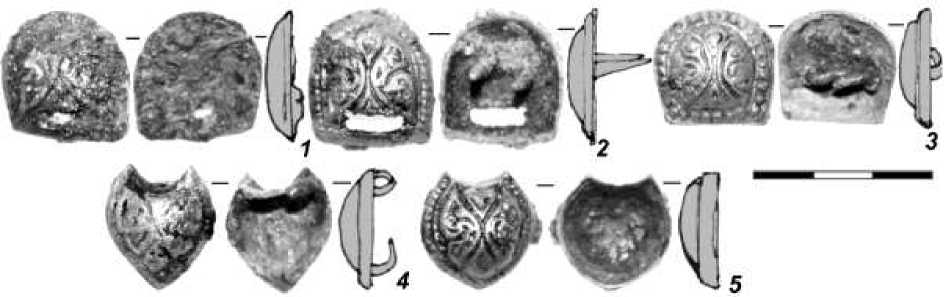

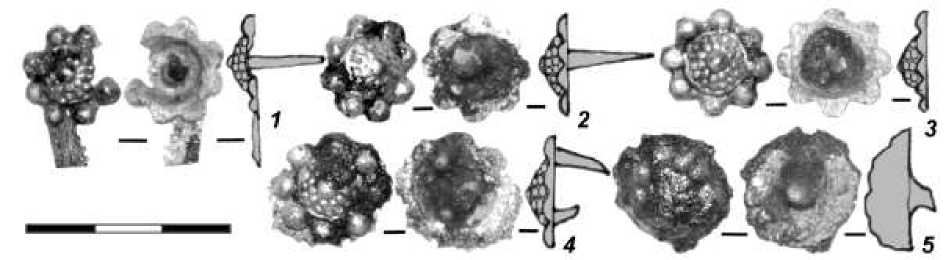

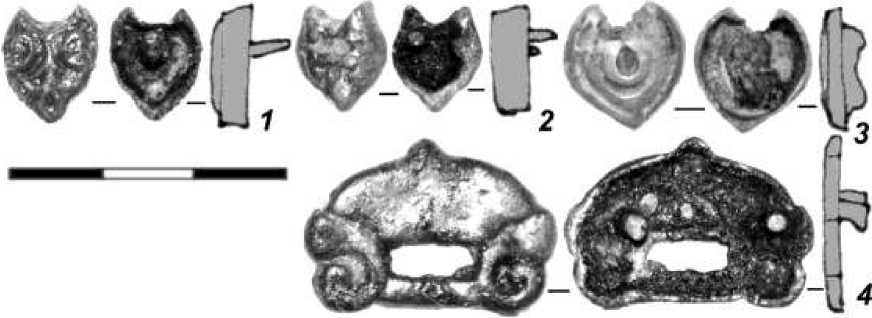

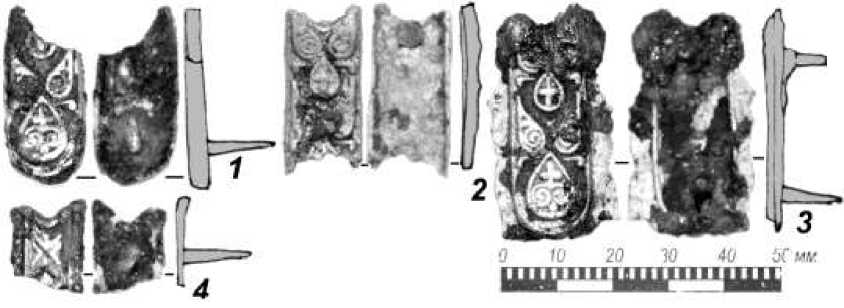

Рис. 1. Накладки квадратные (1–2), бракованная отливка сердцевидной накладки (3)

a

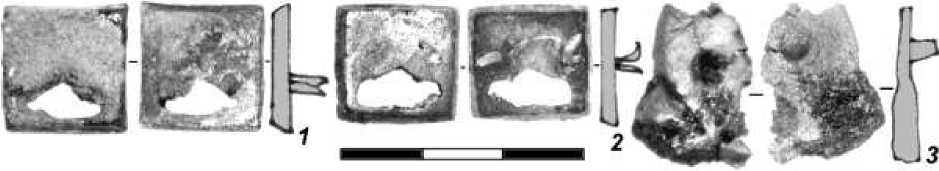

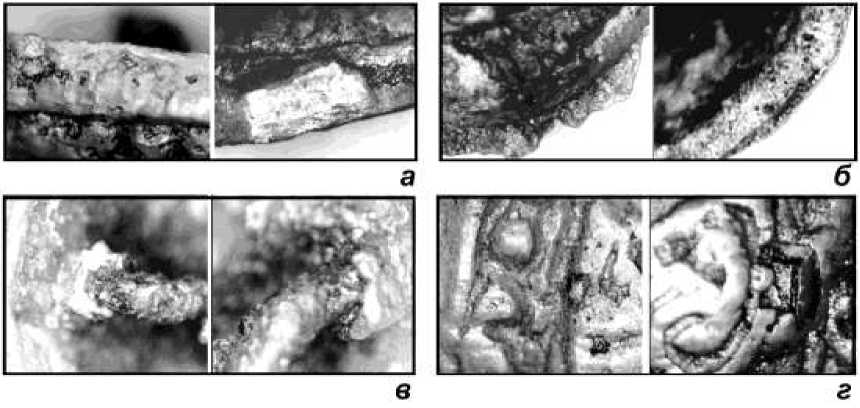

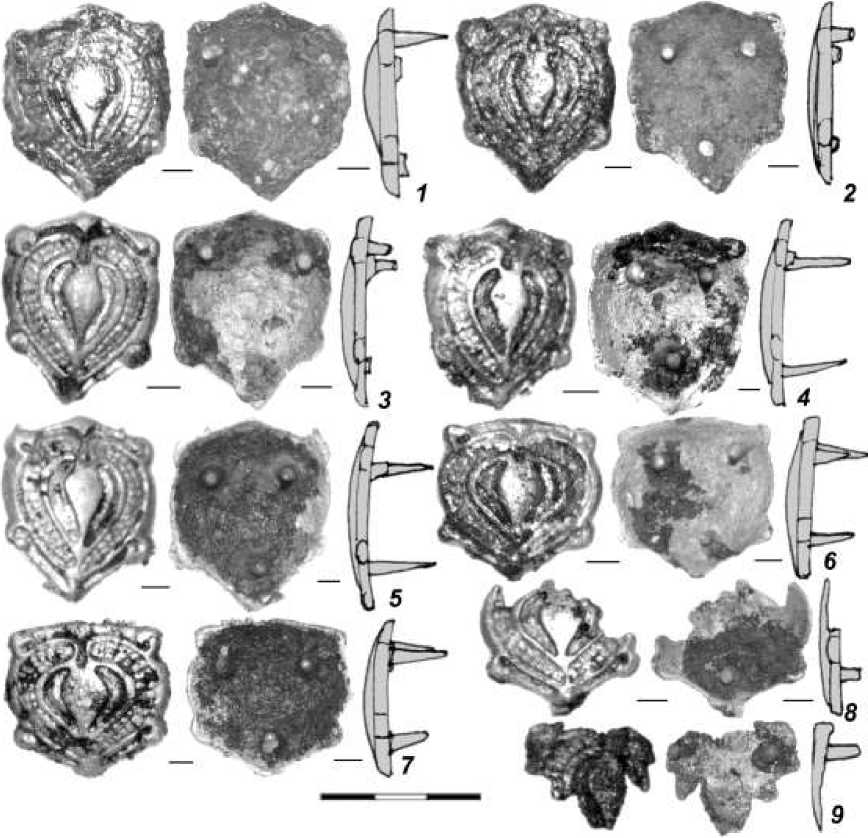

Рис. 2. Накладки квадратные, макроснимки: а – следы механической обработки, б – затекание металла

Накладки квадратные (2 экз., рис.1, 1 – 2 ) с сердцевидной прорезью, неорнаментированные снабжены парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси накладки. Технологические особенности: место подведения литникового канала не выявлено, возможно, он подводился к боковым сторонам щитка и являлся сквозным; изделие отлито в двустворчатой форме – есть литниковые швы, облой металла (рис. 2, б ); шпеньки отлиты вместе со щитком; на одном изделии – следы шлифовки боковых сторон, поверхность другого покрыта песочной массой, смешанной с окисью меди (рис.2, а ). Материал – свинцово-оловянная латунь (табл.1, X ).

Такие накладки имели широкое распространение. В Пермском Предуралье во второй половине Х – первой половине XI в. они использовались в составе массово применяемых поясных наборов для оформления основного ремня [ Крыласова, 2013, с.108, рис.1а, 106 ].

Накладка сердцевидная (1 экз., бракованная отливка, рис.1, 3 ) с округлой прорезью, неорна-ментированная, с одним шпеньком по центру. Такие накладки в наборах с гладкими квадратными использовались для оформления свисающего конца пояса. Он имеют аналогичную датировку и диапазон распространения.

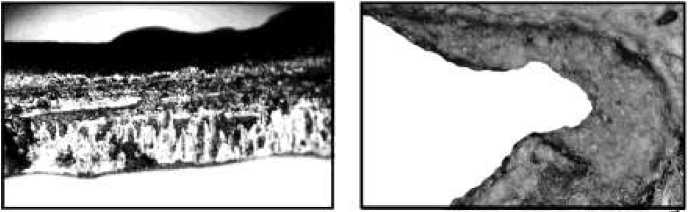

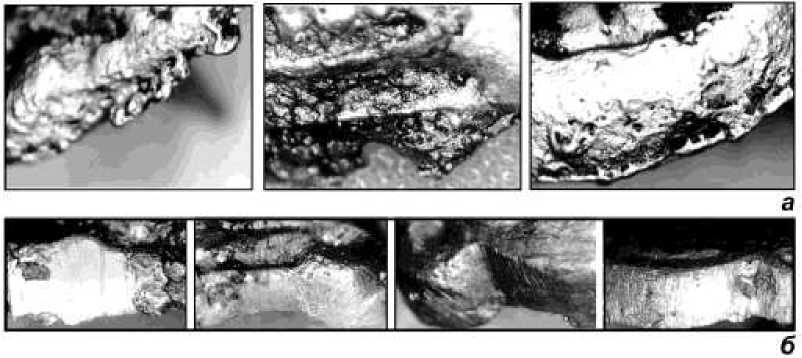

Рис. 3. Накладки пятиугольные с орнаментом в виде трилистника

Рис. 4. Накладки пятиугольные с орнаментом в виде трилистника (макроснимки): а – крепление шпеньков путем прилива, б – следы снятия затеков металла

Накладки пятиугольные (2 экз., рис.3) с овальной прорезью, в центре – стилизованное изображение трилистника, с бордюром, имитирующим зернь; снабжены парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси. Технологические особенности: накладки отлиты по оттиску одной модели (совпадают по размерам и орнаменту в мелких деталях) в пластичной двустворчатой форме (рис.3); шпеньки крепились способом прилива – есть сварочные швы (рис.4, а ); на боковых сторонах – следы снятия затеков металла и шлифовки (рис.4, б ); место подведения литникового канала не прослеживается, возможно, он подводился к боковым сторонам щитка и являлся сквозным. Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. 1, IX ).

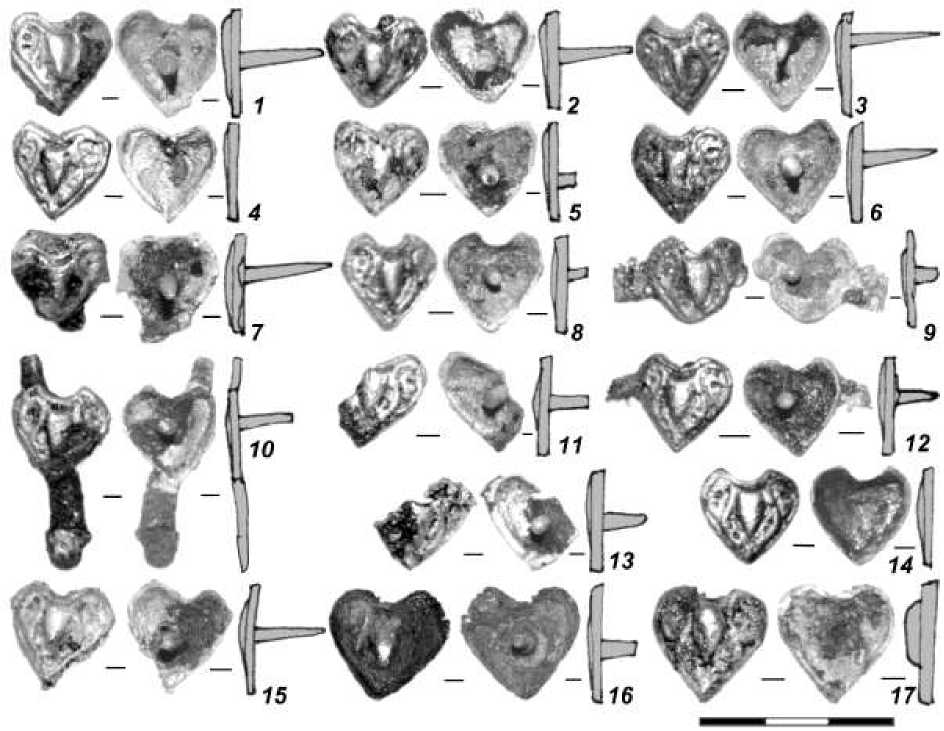

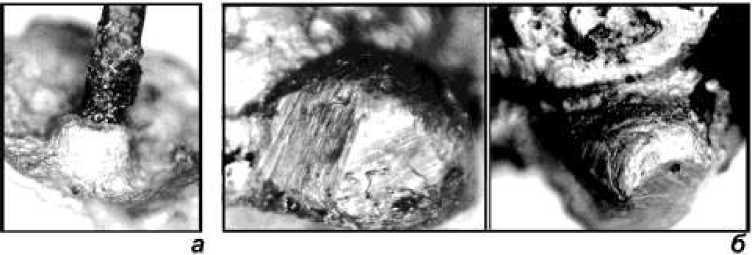

Рис. 5. Накладки подсердцевидные (в форме «варяжского» геральдического щита) с каплевидным выступом в центре

Рис. 6. Накладки подсердцевидные (макроснимки): а – облой металла на краю литникового канала, б – следы шлифовки боковых сторон, в – место соединения шпенька и щитка

Накладки подсердцевидные в форме «варяжского» геральдического щита (17 экз., рис. 5) с каплевидным выступом в центре растительной орнаментальной композиции, с одним шпеньком в центре. Накладки этого типа наиболее часто встречаются среди рассматриваемых тиражируемых изделий, среди них есть бракованные, незавершенные и готовые экземпляры. Технологические особенности: отдельные изделия не срезаны с литникового канала (рис. 5, 9,10,12); места обрубки литника не до конца обработаны, или при его удалении нарушена общая форма изделия (рис. 5, 1,2,5,7,15); сквозной литниковый канал проходил по вертикали, диагонали и горизонтали относительно щитка (рис. 5, 2,9,10,12); литейные швы, облой металла на краях литниковых каналов и щитков свидетельствует об использовании двустворчатых форм (рис. 6, а); шпеньки отлиты вместе со щитком – у одного экземпляра на разломе, проходящим через шпенек, металла однороден, какие-либо швы отсутствуют (рис. 6, в); есть следы снятия затеков металла и шлифовки боковых сто- рон (рис. 6, б). Накладки отлиты по оттиску одной модели: совпадают размеры и орнамент, в котором сохраняется дефект первоначальной модели – правая сторона каплевидного выступа более изогнутая, контуры обрамляющих его растительных завитков не симметричны. Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. 1, I). Исключение составляет один экземпляр из свинцовой латуни (табл. 1, I, РоГ 18/270) – он выделяется красноватым цветом, обработкой боковых сторон (тщательно зачищено место подвода литника), ровной изнаночной стороной, отсутствием шпенька и следов его наличия, глубоким и четким орнаментом на лицевой стороне, в котором прослеживается тот же дефект, что и на остальных накладках этого типа. Возможно, этот экземпляр служил моделью, с которой получали оттиски в пластичной форме.

Данные накладки также представлены в хронологической группе второй половины Х – первой половины XI в. [Крыласова, 2013, с.108–109, рис.1а, 115]. Обычно это были сравнительно крупные накладки, служившие для украшения хвостовика пояса. Рассматриваемые накладки этого типа меньше по размерам, отливки их нечеткие, орнамент вокруг каплевидного выступа плохо различим, что объясняется низким качеством исходного образца.

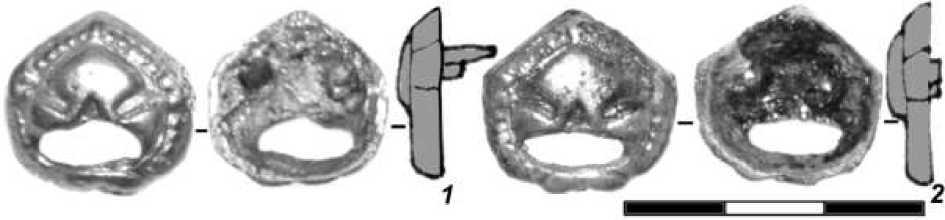

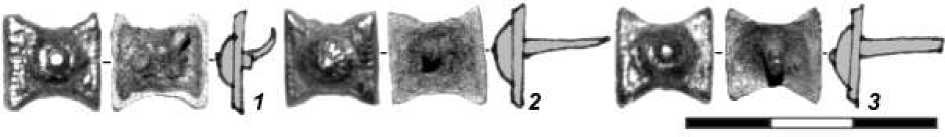

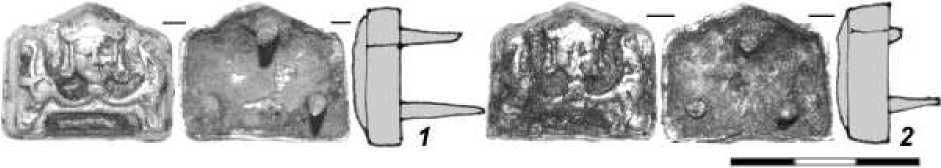

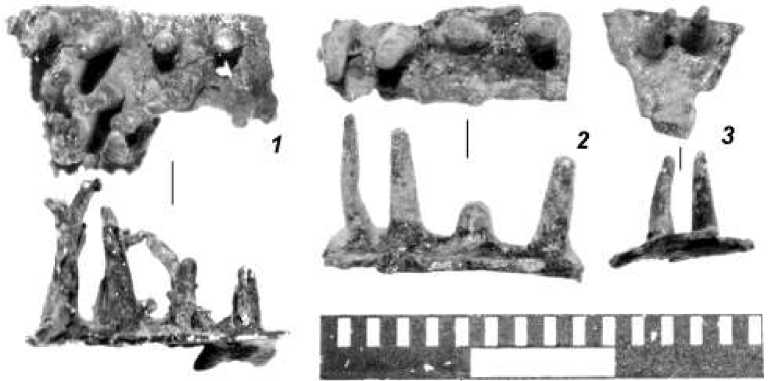

Рис. 7. Миниатюрные накладки с зооморфными «личинами»

Рис. 8. Миниатюрные накладки с зооморфными «личинами» (макроснимки): а – шпеньки, отлитые совместно со щитком, б–в – литейные швы и следы механической обработки

Накладки миниатюрные, изображающие мордочку животного (4 экз., рис.7). Плавными выпуклинами обозначены длинный нос, щеки, подтреугольными выступами показаны уши; снабжены парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси накладки. Все накладки этого типа – изделия, бывшие в употреблении (шпеньки загнуты). Технологические особенности: литниковый канал подводился с одной стороны – к верхней части накладок между ушками животного, где есть четкие следы его среза и обработки (рис. 8, б ); на краях изделий не до конца обработаны литейные швы, отмечен облой металла (рис. 8, в ); шпеньки отлиты в один прием со щитком; на одном экземпляре, где шпеньки размещены близко к краю, видны однородность металла, отсутствие швов (рис. 8, а ); есть следы снятия излишков металла и шлифовки боковых сторон (рис. 8, б,в ). Материал – свинцовая и свинцово-оловянная латунь (табл. 1, II ).

Эти накладки бытовали в том же хронологическом диапазоне, иногда в комплекте с описанными ранее; применялись в наборах поясных привесок. Имеют много аналогов. На Измерском селище в Волжской Болгарии найдены литейная формочка и бракованная отливка подобной накладки [ Казаков, 1991, с.137, рис.19, 2 ].

Накладки щитовидные (5 экз., рис. 9) выпуклые с растительным орнаментом, напоминающим бабочку с распахнутыми крыльями («бабочковидным»), с бордюром, имитирующим зернь; снабжены парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси накладки. Подразделяются на два подтипа по форме щитка:

-

- полуовальные, в форме «испанского» геральдического щита (рис. 9, 1 – 3 ), имеют варианты с подпрямоугольной прорезью и без нее. Использовались в оформлении основного ремня.

-

- подсердцевидные, в форме «варяжского» геральдического щита (рис. 9, 4 – 5 ). Использовались в наборе с указанными или другими типами синхронных накладок для оформления хвостовика пояса.

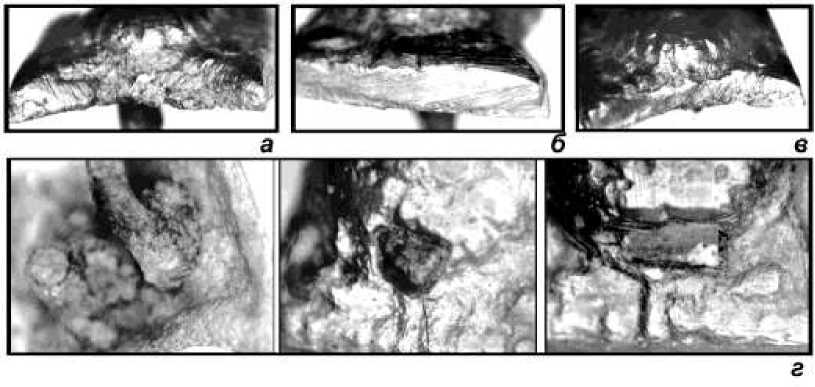

Рис. 9. Накладки щитовидные с «бабочковидным» орнаментом

Рис. 10. Накладки щитовидные с «бабочковидным» орнаментом (макроснимки): а – следы обработки боковой стенки, остатков литникового канала, б – литейные швы, облой металла; в – шпеньки, изготовленные способом прилива; г – выход оснований приливных шпеньков на лицевой стороне изделий

В рассматриваемой серии накладки с «бабочковидным» орнаментом представлены разными изделиями. Об их производстве в мастерской свидетельствуют три экземпляра, один из которых недоработан, а два – бракованные. Технологические особенности: видны обрезки литниковых каналов, подведенных к щитку с одной стороны (рис. 9, 4,5 ); на краях литников и щитков – литейные швы, облой металла (рис. 10, б ); шпеньки двух видов – одни отлиты вместе со щитком (монолитность металла, отсутствие сварочных швов, утолщений при переходе к щитку), другие крепились путем прилива готовых шпеньков к телу накладки (сварочный шов, различие в химическом составе металла шпеньков и щитков) (рис. 10, в,г ; табл.1, II , РоГ18/341 ); прорезь внизу накладки производили на восковой модели, она нарушала часть орнамента (рис. 9, 2 ); на боковых сторонах изделий – следы снятия затеков металла и шлифовки (рис. 10, а ). Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. 1, III ).

Щитовидные накладки с «бабочковидным» орнаментом – типично прикамские. Они появились в конце Х в., наиболее характерны для XI в. [ Крыласова, 2013, c. 108–109, рис. 1а, 257–258 ], продолжали тиражироваться в XII–XIII вв. Их аналоги есть в вымских и чепецких могильниках, единичные находки известны на территории Волжской Булгарии, в Западной Сибири, в Белоозере; очевидно, они отражают направления культурно-экономических контактов прикамского населения.

Параллельно с появлением щитовидных накладок с «бабочковидным» орнаментом отмечается распространение стандартных типов миниатюрных накладок для поясных привесок [ Крыласова, 2013, рис.1а, 260, 261, 265 ], дополнявших пояса как с этими, так и с другими синхронными типами накладок.

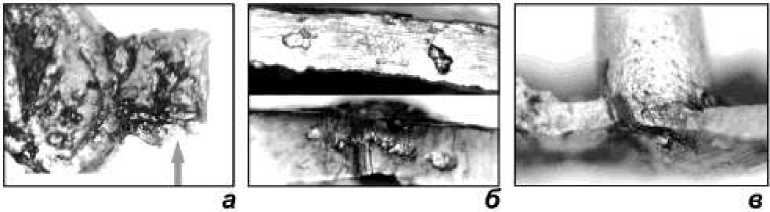

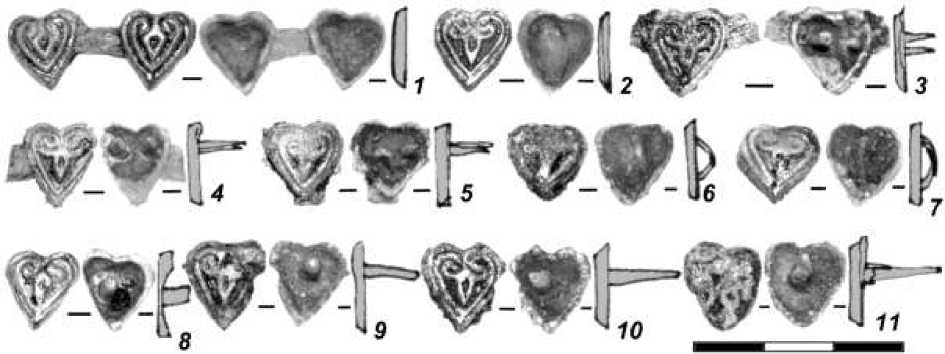

Рис. 11. Миниатюрные сердцевидные накладки с орнаментом в виде трилистника

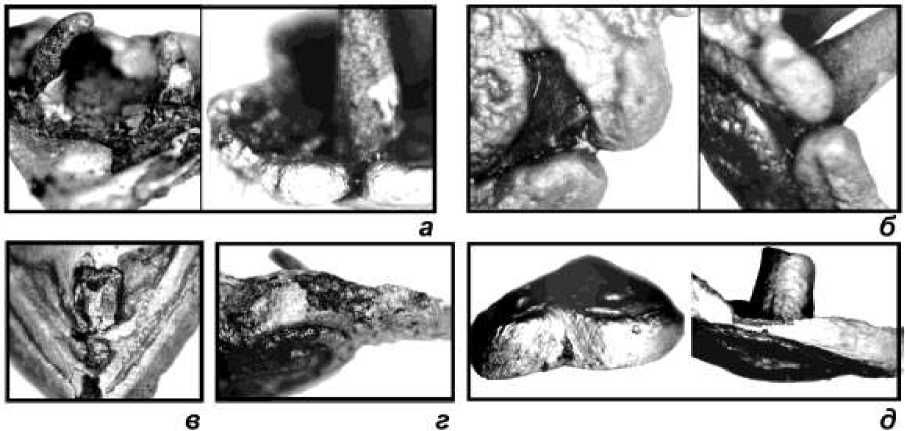

Рис. 12. Миниатюрные сердцевидные накладки (макроснимки): а – сварочный шов и выступы в приливных шпеньках, б – непролив металла в месте присоединения шпенька к щитку, в – выход основания приливного шпенька на лицевую сторону щитка, г – литейный шов, д – следы шлифовки

Накладки миниатюрные сердцевидные (11 экз., рис. 11) с растительным орнаментом в виде трилистника, снабжены парой шпеньков, расположенных по горизонтальной (рис. 11, 3 – 5 ) или вертикальной оси накладки (рис. 11, 6 – 7 ), либо одним штифтом в центре (рис. 11, 8 – 11 ). Технологические особенности: отлиты по оттиску одной модели – совпадают размеры и орнамент; отдельные экземпляры не срезаны с литникового канала (рис. 11, 1,3,4 ); места обрубки литника не до конца обработаны (рис. 11, 5 ); сквозной литниковый канал проходил по вертикали или горизонтали относительно щитка (рис. 11, 1,3,4,5 ); на краях литниковых каналов и щитков – литейные швы, облой металла (рис. 12, г ); шпеньки изготовлены в один прием со щитком способом прилива готового шпенька (рис. 12, а,б,в ); «приливные» шпеньки одинаковы по размеру и форме, в местах их соединения со щитком – чашеобразные выступы, сварочные швы (рис. 12, а ); есть следы снятия излишков металла и шлифовки боковых сторон (рис. 12, д ). Среди накладок этого типа имеется две бракованные (рис. 12, б,в ) – у одной не пролито место соединения шпенька со щитком, у другой основание шпенька вышло на лицевую сторону щитка. Материал – оловянно-свинцовая и свинцово-оловянная латунь (табл. 1, IV ).

Такие сердцевидные накладки имели широкий ареал распространения.

Рис. 13. Накладки розетковидные

Рис. 14. Накладки розетковидные (макроснимки): а – приливной шпенек, б – следы доработки боковых шариков

Накладки миниатюрные розетковидные (5 экз., рис. 13) имеют в центре выпуклое полушарие с шаровидным выступом, обрамленным двумя рядами ложной зерни; по контуру накладки – ряд полушарий; снабжены одним шпеньком в центре или парой шпеньков по оси накладки. Технологические особенности: одно изделие не долито и не срезано с литникового канала, который был сквозным и проходил через щиток (рис. 13, 1 ); видны литейные швы, облой металла (рис. 13, 1,4,5 ); шпеньки крепились путем прилива, в местах их соединения со щитком – чашевидные выступы, сварочные швы (рис. 14, а ); есть следы снятия затеков металла и шлифовки боковых сторон (рис. 14, б ). Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. I, V ).

Эти накладки обычно перемежались группами из трех – четырех сердцевидных накладок, поэтому встречаются в меньшем количестве. Розетковидные накладки за пределами Пермского края распространены только в бассейне Выми, на других территориях единичны.

Рис. 15. Четырехугольные накладки с выемками

Накладки подквадратные миниатюрные (3 экз., рис.15) имеют вдоль двух противоположных сторон плавные округлые выемки, в центре – крупный полушарный выступ, орнаментированный насечками, вдоль прямых сторон – бордюры с имитацией зерни; снабжены одним шпеньком в центре (рис. 15, 2 – 3 ) или парой шпеньков, установленных по горизонтальной оси (рис. 15, 1 ). Технологические особенности: на всех изделиях видна грубая обработка места среза литникового канала, который был сквозным и проходил через щиток (рис. 16, а,в ); на краю щитка одного изделия – литейный шов, облой металла (рис. 16, б ); шпеньки изготовлены в один прием со щитком способом прилива готового шпенька (рис. 16, г ); на всех изделиях следы снятия излишков металла и шлифовки боковых сторон (рис. 16, б ). Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. 1, VI ).

Рис. 16. Четырехугольные накладки с выемками (макроснимки): а, в – обработка места подвода литника, б, в – литейный шов, обработка боковых сторон; г – приливные шпеньки и выход их оснований на лицевую сторону

Такие накладки известны на многих средневековых памятниках Пермского Предуралья, но к числу массовых не принадлежат. Они использовались ограниченно в составе поясных привесок. В частности, на одном поясе XI в. из Рождественского могильника по одному экземпляру таких накладок крепилось в основании шести ремешков с наборами сердцевидных накладок, подвешенных к поясу сзади.

Рис. 17. Типы накладок, представленные единичными экземплярами

Накладки нескольких типов, присутствующих в рассматриваемом комплексе, представлены единичными экземплярами:

Накладки подсердцевидные в виде «варяжского» геральдического щита (рис. 17, 1–3 ) миниатюрные, подразделяются на подтипы по орнаментации:

-

- с «пышным» растительным орнаментом, включающим мотив трилистника (рис. 17, 1 ), с одним шпеньком, укрепленным в верхней части накладки. Аналоги есть на расположенном неподалеку Питерском (Степаново плотбище) могильнике [ Данич, 2013, рис.2, 23 ];

-

- с орнаментом из выпуклин (рис. 17, 2 ) (из-за литейного брака композиция орнамента не просматривается), с парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси накладки;

-

- с орнаментом из разомкнутых полукружий (рис. 17, 3 ), с парой шпеньков, расположенных по вертикальной оси накладки. Аналоги есть на Питерском могильнике [ Данич, 2013, рис.2, 20 ].

В целом это накладки редких подтипов, судя по размерам, они использовались в составе наборов поясных привесок.

Накладка пятиугольной формы (рис. 17, 4 ) с овальной прорезью, обрамленной по бокам завитками, остальное поле накладки гладкое; с парой шпеньков, расположенных по горизонтальной оси накладки. Подобные, но менее декоративные накладки встречены на Питерском могильнике [ Данич, 2013, рис.1, 55 ]. Эта накладка вероятнее всего импортного происхождения, такие, в частности, известны в венгерских материалах [The Ansient Hungarians, 1996, р.156, №13].

Накладки, представленные единичными экземплярами – это завершенные украшения с признаками ношения (потертости, загнутые или обрезанные шпеньки). Они были или случайно утеряны, или собраны мастером для последующей переплавки.

И, наконец, особый интерес вызывают накладки редких типов, представленные в рассматриваемой серии значительным комплексом.

Рис. 18. Крупные пятиугольные накладки

Рис. 19. Крупные пятиугольные накладки (макроснимки): а – литейные швы, облой металла, б – обработка боковых сторон и литейных швов

Накладки крупные пятиугольной формы (9 экз., рис. 18) орнаментированы фигурами в виде полумесяцев, обрамляющими центральный каплевидный элемент, внешние полумесяцы заполнены двойными рядами с насечками; снабжены тремя шпеньками, размещенными треугольником. Технологические особенности: места обрубки литников не до конца обработаны; литниковый канал подходил к нижнему треугольному выступу; видны литейные швы, облой металла (рис.19, а ); накладки отлиты по оттиску двух моделей (более вытянутой и более широкой); шпеньки отлиты вместе со щитком – металл однородный, отсутствуют какие-либо швы; есть следы снятия излишков металла и шлифовки боковых сторон (рис.19, б ). Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл.1, VII ).

Отдельные аналоги этим накладкам есть на Рождественском и Питерском могильниках в материалах конца Х – первой половины XI в. [ Крыласова, 2013, рис.1а, 116 ]. Единично они встречаются и на сопредельных финно-угорских территориях. Сведениями о найденных где-либо наборах таких накладок мы не обладаем. Такие крупные накладки вряд ли применялись в украшении поясов, возможно, они служили для парадного убранства конской сбруи. Предполагалось, что эти единичные предметы имеют импортное происхождение, и данные об их производстве на Родановом городище оказались полной неожиданностью.

Накладки крупные пятиугольной формы (2 экз., рис. 20) с изображением головы человека с овальным лицом, широким носом, крупными миндалевидными глазами, выделенными бровями и скулами. Лицо обрамляют длинные завивающиеся на концах волосы (или, возможно, пропендулии – жемчужные нити на короне). На голове – шапка (корона?) с округлой тульей и отворотами по бокам. От шеи в стороны расходятся две симметричные ветви с листьями в виде завитков. Накладки снабжены тремя шпеньками, расположенными треугольником. Технологические особенности: место подведения литникового канала не определено; видны литейные швы, облой металла (рис. 21, а ); накладки отлиты по оттиску одной модели – совпадают размеры и орнамент в деталях (рис.20); есть следы снятия затеков металла и шлифовки боковых сторон (рис. 21, а ); шпеньки отлиты вместе со щитком. Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл.1, VIII ).

Рис. 20. Накладки пятиугольные с изображением антропоморфной личины

Рис. 21. Накладки пятиугольные с изображением антропоморфной личины (макроснимки): а – следы обработки боковых сторон и отделки литейного шва, б – накладка со следами ремонта из Питерского могильника

В ходе анализа ближайших аналогий этих накладок из Питерского могильника было отмечено полное сходство изделий (технологическое и формальное), что позволяет рассматривать их как продукцию одного мастера. Но в изделии с могильника, бывшем в употреблении, шпеньки прямые, немного срезанные, при креплении к ремню они были расклепаны (рис. 21, б ).

На Питерском могильнике собрана серия таких накладок [ Данич, 2013, рис. 62]. Они привлечены в качестве аналогий блях из 3-го Хойцегорского могильника в Западном Забайкалье, имеющих «портретное» изображение. Иконография близка, по мнению автора, к сасанидским, согдийским и раннеисламским изображениям, манихейским и некоторым буддийским изображениям Восточного Туркестана, к искусству Среднего и Переднего Востока первых веков II тыс. – эпохи Сельджукидов [ Король, 2007, рис. 2, 3 ]. В Пермское Предуралье такие накладки могли попасть в составе дальнего импорта, в виде военных трофеев или награды. Вероятно, пояс с иноземными накладками удивил местное население своей необычностью и престижностью, и появились желающие заказать такие у местного мастера, который сделал отливки по оттискам привозных изделий.

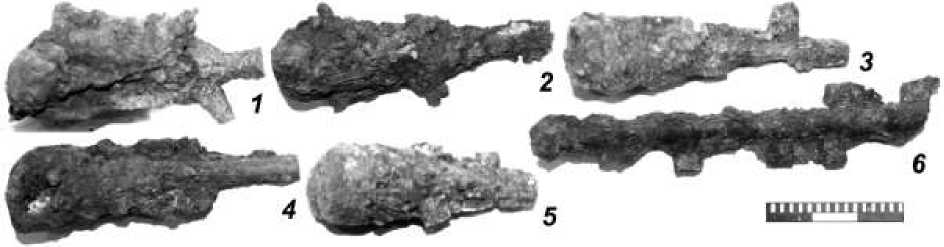

Рис.22. Наконечники ремней

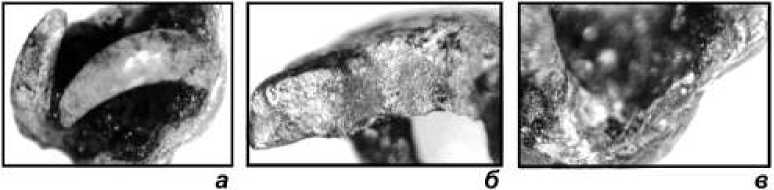

Рис. 23. Наконечник ремня (макроснимки): а – металл, затекший между створками формы, б – следы подработки формы перед заливкой металла и начала обработки изделия после отливки

Наконечники ремней (4 экз., рис. 22) представляют собой те же накладки, но вытянутой формы с одним концом, оформленным в виде «ласточкиного хвоста», со вторым – округлым. Они завершали основной поясной ремень и концы ремешков-привесок. В рассматриваемой серии по особенностям орнаментации они подразделяются на два типа:

- с растительным орнаментом, образованным каплевидными фигурами, в осевых каплевидных элементах растительный орнамент дополнен прямыми крестами (3 экз., рис. 22, 1 – 3 ). Такая орнаментация характерна для наконечников второй половины X – первой половины XI в. [ Крыласова, 2013, рис. 1а, 131 ];

- с геометрическим орнаментом в виде косой решетки (рис. 22, 4 ). Наконечники с такой орнаментацией были распространены в первой половине XI в. [ Крыласова, 2013, рис.1а, 174 ]

Три наконечника (рис. 22, 1–3 ) отлиты по оттиску одной модели в пластичной двустворчатой форме (рис. 23, а ); шпеньки отлиты в один прием со щитком, гнезда для них изготовлены одним инструментом; на боковых сторонах – следы снятия затеков металла и шлифовки (рис. 23, б ), на одном экземпляре затеки не убраны (рис. 23, а ); литниковый канал подводился к одной из боковых сторон наконечника. Материал – оловянно-свинцовая латунь (табл. 1, XI ).

Большинство накладок из рассмотренной серии, несомненно, является продукцией мастерской, о чем свидетельствует их серийность, брак и масса полуфабрикатов, по которым можно реконструировать весь процесс изготовления элементов поясной гарнитуры.

Судя по химическому составу металла (табл. 1), изделия отлиты из многокомпонентной латуни – универсального сплава для изготовления изделий разными способами литья. Он обладает жидкотекучестью, что влияет на качественное заполнение литейной формы.

Химический состав металла накладок из мастерской, %

|

Шифр предмета* |

Cu |

Sn |

Pb |

Zn |

Другие элементы (менее 1 %) |

|

Подсердцевидные накладки в форме «варяжского» геральдического щита с каплевидным выступом в центре |

|||||

|

РоГ18/270 |

87,7 |

0 |

4,07 |

7,93 |

Co, Sb |

|

РоГ18/108 |

63,5 |

23,8 |

7,89 |

4,29 |

Fe |

|

РоГ18/602 (1) |

69,3 |

17,2 |

6 |

6,99 |

Fe |

|

РоГ18/602 (2) |

70,1 |

15,9 |

6,81 |

6,86 |

Fe |

|

РоГ18/602 (3) |

71,8 |

15,7 |

5,1 |

6,77 |

Fe |

|

РоГ18/388 (4) |

68,1 |

17,6 |

7 |

6,22 |

Fe, Ni |

|

Миниатюрные накладки с мордочками животных |

|||||

|

РоГ18/598 |

83,1 |

0 |

6,87 |

8,98 |

Ni, Fe, Sb, Mn |

|

РоГ18/412 |

79,9 |

0 |

9,56 |

10 |

Fe |

|

РоГ18/566 |

78,5 |

7,64 |

8,34 |

5,15 |

Fe, Аs |

|

Щитовидные накладки с «бабочковидным» орнаментом |

|||||

|

РоГ18/341 (щиток) |

75 |

9,5 |

3,1 |

12,2 |

Fe |

|

РоГ18/341 (шпенёк) |

83,6 |

6,4 |

5,2 |

3,8 |

Fe, Ni |

|

РоГ18/497 |

90 |

4,3 |

2,7 |

2,9 |

Fe |

|

РоГ18/338 |

71,3 |

15,3 |

7,7 |

5,1 |

Fe, Аs |

|

РоГ18/169 |

91,2 |

2,2 |

4,8 |

1 |

Fe, Sb |

|

Миниатюрные сердцевидные накладки с орнаментом в виде трилистника |

|||||

|

РоГ18/571 |

61,9 |

19 |

9,3 |

8,8 |

Fe, Sb |

|

РоГ18/584 |

64,8 |

8,3 |

19 |

7,4 |

Ni, Fe, Sb |

|

РоГ18/585 |

67,5 |

15,8 |

7,1 |

9,3 |

Fe |

|

РоГ18/518 |

61,4 |

24,3 |

8,1 |

5,8 |

Fe |

|

РоГ18/536 |

82 |

4,9 |

11,5 |

1,2 |

Fe |

|

Накладки миниатюрные розетковидные |

|||||

|

РоГ18/336 |

64,9 |

21 |

8,1 |

5,3 |

Fe |

|

РоГ18/564 |

68,4 |

16,4 |

7,5 |

7,2 |

Fe |

|

РоГ18/484 |

58,5 |

26,3 |

9,1 |

5,9 |

Fe |

|

РоГ18/582 |

69,3 |

21,1 |

6,3 |

2,9 |

Fe |

|

Накладки квадратные с полукруглыми выемками по бокам |

|||||

|

РоГ18/587 (1) |

69,3 |

17,8 |

6,9 |

5,6 |

Fe, Ni |

|

РоГ18/587 (2) |

61,3 |

23 |

7,9 |

7,4 |

Fe |

|

РоГ18/599 |

67,8 |

17,8 |

7,7 |

6,2 |

Fe |

Продолжение табл. 1

|

Накладки крупные пятиугольные |

|||||

|

РоГ18/443 |

69,1 |

19,6 |

4,5 |

6,1 |

Fe |

|

РоГ18/256 |

77,7 |

15 |

3,1 |

4,2 |

Fe, Ni |

|

РоГ18/461 |

74,2 |

15,3 |

4,8 |

5 |

Fe, Ni |

|

РоГ18/518 |

73,6 |

14,1 |

5,7 |

5,9 |

Fe, Ni |

|

РоГ18/104 |

76,5 |

14,6 |

3,8 |

4,8 |

Fe |

|

РоГ18/213 |

64,6 |

20,8 |

8,9 |

5,6 |

Fe |

|

Накладки с изображением головы человека |

|||||

|

РоГ18/528 1 |

75,2 1 |

15,8 1 |

4,1 1 |

4,4 1 |

Fe |

|

Накладки пятиугольные с овальной прорезью, с изображением трилистника |

|||||

|

РоГ18/597 |

79,3 |

12,5 |

5,8 |

1,8 |

Fe |

|

РоГ18/340 |

69,3 |

22,1 |

4,8 |

3,2 |

Fe |

|

Накладки квадратной формы с овальной прорезью в нижней части |

|||||

|

РоГ18/531 1 |

84,3 1 |

3,1 1 |

5,6 1 |

6 1 |

Fe, Ni, Аs |

|

Наконечники ремней с крестовидным орнаментом |

|||||

|

РоГ18/249 |

64,8 |

23,9 |

7,6 |

2,9 |

Fe, Ni |

|

РоГ/250 |

70,5 |

15,4 |

6,8 |

6,7 |

Fe |

Примечание: Исследование химического состава металла изделий производилось с помощью рентгено-флюоресцентного анализа. Измерялись изнаночная и лицевая стороны изделия, пробы усреднялись. В представленную выборку вошли чистые образцы (чистка производилась химическим путем с последующим нанесением оберегающего металл покрытия). В изделиях, не вошедших в выборку, завышена проба легирующих элементов (Pb, Sn), а также проба «загрязняющих» элементов (Fe, Ni, As).

По итогам технологических наблюдений восстановлена последовательность операций: отбор моделей для воспроизводства, создание литейной формы, плавка металла, его заливка в форму, доработка отливки. Для ряда изделий выполнялась ещё одна операция – отдельное литье шпеньков.

Накладки отлиты в одноразовых двусторонних формах, о чем свидетельствуют не до конца обработанные литейные швы на краях изделий и остатках литниковых каналов. Мягкость контуров орнамента, наблюдаемая на лицевой стороне накладок, говорит об использовании пластичных форм – глиняных или земляных. Это подтверждается и полным отсутствием находок литейных форм как в пределах рассматриваемой мастерской, так и в мастерских других памятников.

При создании литейной формы изделие-модель из жесткого материала несколько раз оттискивалось в заготовке нижней створки формы из пластичной формовочной массы (земли или глины). В полученные гнезда заливали воск способом литья «навыплеск», при котором излишки расплавленного воска сливались до момента окончательного застывания. Застывший на стенках формы слой воска образовывал выгнуто-вогнутую модель, толщина которой зависела от продолжительности нахождения расплавленного воска в форме. Оборотные стороны накладок обладали особенностями (толщина, рельеф) и не имели следов дополнительной обработки – это одно из свидетельств участия в изготовлении изделий восковых моделей. Восковые отливки не извлекались, к ним подводились литниковые каналы путем вырезания в пластичной форме.

На получившуюся конструкцию постепенно накладывали пластичную формовочную массу – получалась верхняя створка формы с негативными оттисками восковых копий-посредников. На ней дорабатывались литниковые каналы и производилось устройство шпеньков для крепления накладок к ремню. В одних случаях под прямым углом к поверхности негативных оттисков острым предметом (одним и тем же инструментом наподобие шила округлого сечения) делали от одного до трех проколов. При литье эти проколы заполнялись металлическим сплавом, получались шпеньки, отлитые вместе со щитком накладки. В других случаях в гнезда верхней створки формы вставлялись заранее отлитые конические шпеньки-заготовки, присоединявшиеся путем прилива, о чем свидетельствуют наличие сварного шва у основания шпенька и разный состав металла, наблюдаемый визуально и подтвержденный анализом химического состава металла. Сварной шов возникал из-за разницы температур готового шпенька и расплавленного металла; она приводила к образова- нию в месте стыка пленки поверхностного натяжения металла, из-за чего у основания шпенька возникал небольшой выступ. Другой причиной возникновения этого выступа было то, что у вставленного в гнездо шпенька делали кольцевую выемку, которую при литье заполнял расплавленный металл и еще больше «прихватывал» шпенек к щитку.

Среди материалов из мастерской есть изделия, интерпретируемые как заготовки шпеньков (рис. 24). Это литые пластины с одинаковыми вытянутыми коническими выступами, расположенными рядами; некоторые из них уже срезаны. Их форма и размер совпадают со шпеньками на рассмотренных изделиях; именно от таких пластин мастер отрезал шпеньки, крепившиеся способом прилива.

Рис. 24. Заготовки для шпеньков

Наблюдения, полученные при изучении технологических особенностей разных типов накладок, свидетельствуют о двух способах подвода литниковых каналов к литейным гнездам. При первом способе вырезался сквозной литниковый канал, проходивший через щитки изделий (получалось, что они являлись его частью). Второй способ предполагал устройство литниковых каналов для литья «в елочку»: каналы подводились к изделиям только в одном месте, скорее всего, индивидуальные литники расходились от общего, большего по объему, литникового канала, поскольку изготовление для каждого изделия отдельной формы было бы излишне трудоемким при производстве массовых украшений.

При использовании обоих способов устройства литниковых каналов для создания нужного давления расплавленного металла один из концов литника завершался литейной чашей, объем которой определялся количеством выплавляемых в форме изделий. Полости чаш прорезались в пластичных створках форм. В мастерской найдены обрубки массивных конических каналов с отходящими от них более мелкими литниковыми каналами, устроенными либо по сквозному способу, либо для литья «в елочку» (рис. 25). Сравнение профилей каналов с их обрезками на изделиях, а также химического состава металла обрубленных литников и изделий (оловянно-свинцовая и свин-цово-оловянная латунь) показывает близкое сходство.

Рис. 25. Фрагменты литниковых каналов

После формирования системы литниковых каналов створки формы собирали (восковые модели вытапливали или убирали) и заливали в неё металл. Отливки снимали с литниковых каналов и производили доработку изделий абразивными инструментами (шлифовали боковые стороны и следы литниковых каналов, реже – поверхность изделий, но не прорабатывали орнамент). Готовое изделие пускали в употребление.

Технологические операции, связанные с литьем поясной гарнитуры в рассматриваемой мастерской, были направлены на получение больших серий изделий. Мастерская выпускала продукцию на основе копирования изделий местного и импортного происхождения. Несмотря на морфологические и стилистические различия изделий, по ним прослеживаются одинаковые производственные особенности: устройство формы, подведение литников, изготовление шпеньков, следы финальной обработки изделий, использование стандартного металлического сплава. Это указывает на изготовление продукции одним мастером, а соответственно, и на относительно небольшой период функционирования мастерской. На основе корреляции дат отдельных типов изделий рассмотренная серия предметов поясной гарнитуры может быть отнесена к первой половине XI в., такая же дата получена а результате радиоуглеродного анализа проб из ям, расположенных в пределах мастерской.

Список литературы Производство элементов поясной гарнитуры в эпоху средневековья (по материалам раскопок Роданова городища в 2018 г.)

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. Пермь: Б.и., 2008. 603 с.

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Огурдинский могильник. Пермь: Б.и., 2012. 259 с.

- Данич А.В. Поясные накладки Питерского (Степаново плотбище) могильника//Поволжская археология. 2013. №1. С.181-196.

- Казаков Е.П. Булгарское село X-XIII веков низовий Камы. Казань: Б.и., 1991. 176 с.

- Король Г.Г. «Хойцегорский портрет» рубежа I-II тыс. н.э. и манихейство в Центральной Азии//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Б.и., 2007. Вып. I. С. 81-99.

- Крыласова Н.Б. Хронологические особенности материальной культуры X-XI вв. (по материалам Рождественского могильника в Пермском крае) // Вестник Пермского университета. История. 2013. №1(21). С. 104-115

- Талицкий М.В. Верхнее Прикамье в X-XIV вв. // МИА. 1951.№ 22. С. 33-96.

- The Ansient Hungarians. Budapest, 1996. 480 р.