Проявление солнечной активности и динамики атмосферы в вариациях интенсивности эмиссий ночного неба 557.7 и 630.0 нм в 24-м солнечном цикле

Автор: Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе выполнен анализ вариаций интенсивности эмиссий атомарного кислорода [OI] 557.7 и 630 нм в 2011-2019 гг. Использовались данные наблюдений, полученные в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН. Интенсивности эмиссий сопоставлялись с атмосферными, солнечными и геофизическими параметрами. Получены высокие коэффициенты корреляции между среднемесячными и среднегодовыми значениями интенсивности эмиссии 630.0 нм и индексов солнечной активности F 10.7, что указывает на определяющую роль солнечной активности в вариациях этой эмиссии в анализируемый период. В вариациях эмиссии 557.7 нм в большей степени проявляется корреляция с квазидвухлетними колебаниями зонального ветра в стратосфере (индекс QBO.U30 ). Обсуждаются причины слабой зависимости интенсивности эмиссии 557.7 нм от солнечной активности в текущем 24-м солнечном цикле.

Верхняя атмосфера, эмиссии 557.7 и 630.0 нм, солнечная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/142225919

IDR: 142225919 | УДК: 551.510.535 | DOI: 10.12737/szf-63202011

Текст научной статьи Проявление солнечной активности и динамики атмосферы в вариациях интенсивности эмиссий ночного неба 557.7 и 630.0 нм в 24-м солнечном цикле

Первые исследования межгодовых и многолетних вариаций среднеширотных эмиссий ночного неба относятся к 20–30-м гг. XX в. [Lord Rayleigh, Spencer Jones, 1935] . Наиболее полные данные о многолетних вариациях эмиссий верхней атмосферы, охватывающие по времени около шести солнечных циклов (18–23-й солнечные циклы), получены во второй половине ХХ — начале XXI в. (см., например, [Fukuyama, 1977] ). В настоящее время можно считать установленным фактом, что многолетние вариации интенсивностей эмиссий ночного неба в линиях атомарного кислорода 557.7 и 630 нм (высоты высвечивания 85–115 и 180–250 км соответственно) зависят от уровня солнечной активности.

Зависимость интенсивности эмиссий 557.7 и 630 нм от солнечной активности надежно выделяется и в высоких широтах (см., например, результаты многолетних наблюдений на меридиане Якутска [Иевенко и др., 2011, 2019]). При этом следует отметить, что степень проявления эффектов солнечной активности в указанных эмиссиях в разных солнечных циклах может быть различной [Гивишвили и др., 1996; Михалев, Медведева, 2009].

На область высот высвечивания эмиссии 557.7 нм оказывает влияние как динамика нижележащих слоев атмосферы, так и солнечная активность. Идентификация и разделение эффектов, вызванных динамикой нижележащей атмосферы и солнечной активностью, являются трудными и, как нам представляется, пока не решенными задачами. Вероятно, по этой причине результаты для разных станций и периодов наблюдений показывают различную степень зависимости интенсивности эмиссии 557.7 нм от уровня солнечной активности: от очень высокой [Fukuyama, 1977] до умеренной [Фишкова и др., 2000] и слабой — или даже говорят об ее отсутствии [Midya et al., 2002] .

Эмиссия 630.0 нм является более чувствительной к влиянию солнечной активности вследствие, во-первых, большей высоты ее высвечивания (F-область ионосферы) и, во-вторых, механизмов формирования. В средних широтах эта эмиссия возбуждается в результате процессов диссоциативной рекомбинации, фотодиссоциации и столкновений с фотоэлектронами. Соотношение вкладов этих механизмов в общую интенсивность эмиссии 630 нм зависит от широты, долготы, местного времени и сезона года [Шефов и др., 2006], поэтому зависимость интенсивности эмиссии 630.0 нм от уровня солнечной активности может носить сложный характер и иметь свои особенности в различных широтно-долготных зонах.

В настоящей работе на основе экспериментальных данных, полученных в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) в 2011– 2019 гг., проведен предварительный анализ вариаций интенсивностей эмиссий ночного неба в линиях атомарного кислорода 557.7 и 630.0 нм в зависимости от солнечной активности в 24-м солнечном цикле для средних широт Азиатского континента.

АППАРАТУРА

И МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ

В работе использованы данные наблюдений эмиссий атомарного кислорода 577.7 и 630.0 нм, полученные в ГФО ИСЗФ СО РАН с помощью патрульного спектрометра САТИ-1М, основным назначением которого является исследование вариаций интенсивностей основных эмиссий излучения ночного неба (OI 557.7 и 630.0 нм, NaI 589.0–589.6 нм и др.) при гелиогеофизических возмущениях различной природы. Спектрометр ориентирован в северном направлении с возвышением оптической оси над горизонтом ~23°. Вертикальное угловое поле зрения составляет около 25°, время экспозиции — 260 с. Основные характеристики спектрометра САТИ-1M доступны по адресу []. Полученные относительные интенсивности эмиссий приводились к абсолютным зенитным значениям (подробнее см. в работе [Михалев, 2018]).

Известно, что интенсивность эмиссии 630.0 нм в течение ночи падает от ~200–300 Рл в период вечерних сумерек до ~30–50 Рл около полуночи, затем меняется незначительно до момента, когда начинаются местные утренние сумерки, либо до момента предсумеречного усиления, связанного с началом сумерек в магнитно-сопряженной ионосфере [Фиш-кова, 1983] . Это обусловлено наличием нескольких механизмов возбуждения эмиссии 630.0 нм, вклад которых, в зависимости от времени суток и гелио-геофизических условий, может быть различным [Торошелидзе, 1991] . В связи с этим в настоящей работе вариации эмиссии 630 нм анализировались по околополуночным значениям (23–01 LT). Для анализа вариаций эмиссии 557.7 нм использовались средние ночные значения.

В работе используются данные за период с сентября 2011 г. по декабрь 2019 г., охватывающий фазы роста, максимума и спада 24-го солнечного цикла. Наблюдения в 2011 г. проводились в ночное время в течение одной-двух недель, близких к новолунию, с апреля 2012 г. — ежедневно в автоматическом режиме. Методика выделения спектральных линий в патрульном спектрометре САТИ-1М предусмат- ривает учет изменяющегося фонового излучения вблизи исследуемой спектральной линии. В связи с этим для анализа использовались данные наблюдений, полученные в ясные и относительно ясные ночи в основном в безлунные интервалы времени. Из рассмотрения исключались ночи в периоды больших геомагнитных бурь.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

И ОБСУЖДЕНИЕ

Эмиссия 630.0 нм

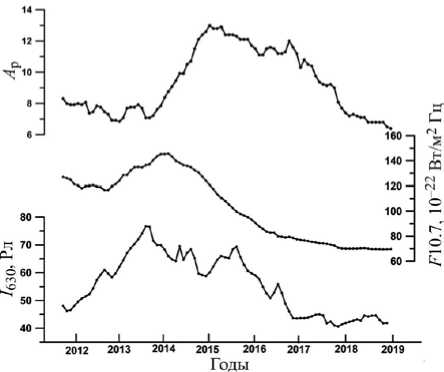

На рис. 1 представлены вариации среднемесячных значений индекса F 10.7, характеризующего поток радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см, по которому оценивался уровень солнечной активности, индекса геомагнитной активности А р и интенсивности эмиссии атомарного кислорода в линии 630 нм I 630 . Для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов использовались скользящие средние.

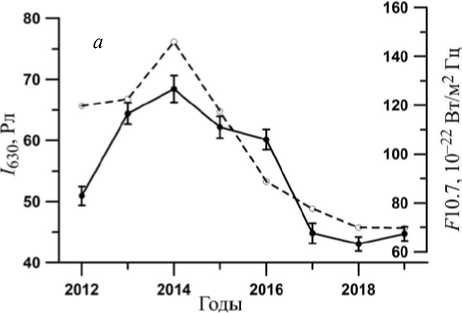

Для данных, представленных на рис. 1, коэффициенты корреляции составили: между F 10.7 и I 630 ~0.81 ( N =87), между А р и I 630 ~ 0.195 ( N =87); N — количество значений в выборках. Здесь и далее используются одномерные коэффициенты корреляции с доверительными вероятностями 0.95 и одномерная линейная регрессия. На рис. 2 представлены вариации среднегодовых значений интенсивности эмиссии 630.0 нм и индекса F 10.7, а также зависимость среднегодовых значений I 630 от уровня солнечной активности (по индексу F 10.7) в 2012–2019 гг. Рассматриваемый период охватывает фазы роста, максимума и спада 24-го солнечного цикла.

Для данных, представленных на рис. 2, коэффициент корреляции между F 10.7 и I 630 составил ~0.85. Для годовых значений F 10.7 и I 630 коэффициент детерминации составил ~0.72, что указывает на определяющую роль солнечной активности в межгодовых вариациях этой эмиссии в 24-м солнечном цикле.

В работе [Шефов и др., 2006] на основе данных о многолетних вариациях среднегодовых интенсивностей эмиссии 630 нм в 1958–1992 гг. (19–22-й сол-

Рис. 1 . Вариации среднемесячных значений интенсивности эмиссии 630.0 нм ( I 630, нижняя кривая) и индексов F 10.7 (средняя кривая) и А р (верхняя кривая). Скользящие средние с усреднением по 13 месяцам

Рис. 2. Вариации среднегодовых значений (а): темные кружки, сплошная линия — интенсивности эмиссии 630.0 нм; светлые кружки, штриховая линия — индекса F10.7. Зависимость среднегодовых значений интенсивности эмиссии 630.0 нм от индекса F10.7 (б). Для I630 указаны стандартные ошибки среднего нечные циклы) [Гивишвили и др., 1996] была получена корреляционная зависимость для полуночных интенсивностей (эмпирическая модель)

∆ I F =(0.0060 ± 0.0015)( F 10.7 – 130), (1) где ∆ I F — изменение интенсивности эмиссии 630 нм относительно среднего значения в зависимости от уровня солнечной активности по индексу F 10.7 [в 10–22 Вт/м2 Гц].

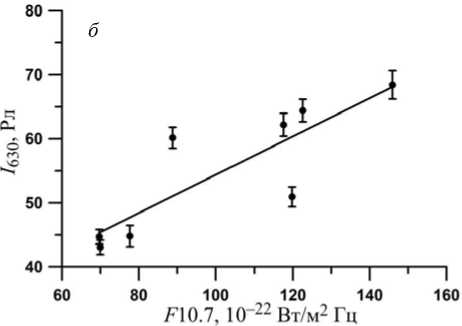

Для сопоставления зависимости I 630 от F 10.7 по эмпирической модели, представленной выражением (1), и данных I 630 , приведенных в настоящей работе, удобнее использовать нормированные на средние значения I 630 . Это позволяет исключить тренд и зависимость интенсивности эмиссии от широты, долготы и других параметров [Шефов и др., 2006] . В этом случае использование среднегодовых значений F 10.7 для 24-го солнечного цикла в (1) дает следующую зависимость интенсивности эмиссии 630.0 нм от уровня солнечной активности по индексу F 10.7:

I 630 = (0.0060 ± 0.0015) F 10.7 + 0.22. (2)

Выражение (2) получается простым преобразованием (1): I 630 = 1 + ∆ I F .

Для реально наблюдаемых интенсивностей эмиссии 630.0 нм в 24-м солнечном цикле получена следующая зависимость от индекса F 10.7:

I 630 = (0.005 ± 0.0038) F 10.7+ 0.45. (3)

Выражение (3) получено по данным I 630, представленным на рис. 2, нормированным на среднее за анализируемый период значение I 630 ~ 54.8 Рл.

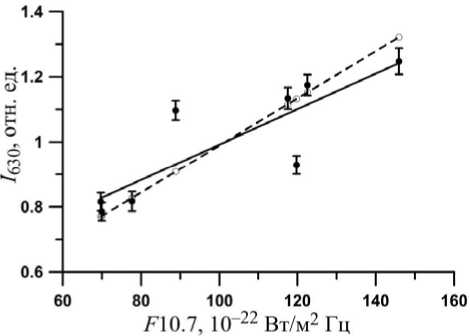

На рис. 3 представлены зависимости от индекса F 10.7 относительных значений интенсивности эмиссии 630.0 нм, полученных из выражений (2) (светлые кружки, штриховая линия) и (3) (темные кружки, сплошная линия). Для большинства наблюдаемых в 24-м солнечном цикле среднегодовых значений I 630 (рис. 3) отмечается достаточно хорошее согласие с эмпирической моделью [Шефов и др., 2006] , что, вероятно, указывает на сохранение основных механизмов, формирующих связь эмиссии 630.0 нм с солнечной активностью, на протяжении последних нескольких циклов солнечной активности. Наибольшие отклонения (причина которых пока не ясна) наблюдаемых значений I 630 от полученных по эмпирической модели отмечаются только для двух лет (2012 и 2016 гг.). Возможно, это связано с влиянием глобальной циркуляции нижележащей атмосферы, рассмотренным более подробно ниже применительно к эмиссии 557.7 нм. В пользу этого говорит относительно высокий статистически значимый коэффициент корреляции ~0.41 между скользящими средними месячными (с усреднением по 13 месяцам) значениями I 630 и индексом квазидвухлетних колебаний экваториального зонального ветра в стратосфере. Будет уместно заметить, что вариации интенсивности эмиссии 630.0 нм с периодом два-три года отмечались нами и в предыдущем солнечном цикле [Михалев и др., 2008] , однако тогда они, по нашему мнению, были связаны с циклическими апериодическими вариациями солнечной активности [Шефов и др., 2006] .

Отношение между среднегодовыми значениями интенсивности эмиссии 630 нм в максимуме и минимуме 24-го солнечного цикла ( I 2014 / I 2018 ) составляет ~1.6, что несколько ниже аналогичных значений для среднеширотных станций в предыдущих солнечных циклах: ~2 — Верхний Прованс [Barbier, 1965] , ~2.5 — Звенигород [Трутце, Белявская, 1975] , ~2.3 —

Рис. 3. Зависимости среднегодовых значений интенсивности эмиссии 630.0 нм от индекса F 10.7 для 24-го солнечного цикла, полученные согласно эмпирической модели [Шефов и др., 2006] (выражение (2), светлые кружки, штриховая линия) и по данным наблюдений в ГФО (выражение (3), темные кружки, сплошная линия). Для значений I 630 , полученных по данным ГФО, указаны стандартные ошибки среднего

Иркутск [Михалев и др., 2008] . Однако полученное значение достаточно хорошо совпадает c величиной ~1.7, определенной по формуле (1) эмпирической модели [Шефов и др., 2006] с учетом текущих среднегодовых значений индекса F 10.7 за 2012–2019 гг. Вероятно, полученное низкое значение вариаций среднегодовых интенсивностей эмиссии 630 нм отражает такую особенность 24-го солнечного цикла, как незначительные вариации уровня солнечной активности от максимума к минимуму по сравнению с предыдущими циклами.

Эмиссия 557.7 нм

Во многих работах, посвященных исследованиям зависимости интенсивности эмиссии 557.7 нм ( I 557.7 ) от солнечной активности, указывается на положительную корреляцию I 557.7 с индексом F 10.7 [Fukuyama, 1977; Гивишвили и др., 1996; Фишкова и др., 2000]. В отдельных работах для некоторых интервалов наблюдений и солнечных циклов отмечена отрицательная или переменная корреляция этих параметров [Midya et al., 2002; Михалев и др., 2008; Mikhalev et al., 2008; Михалев, Медведева, 2009] . Как уже упоминалось во введении, на поведение эмиссии 557.7 нм может оказывать влияние нижележащая атмосфера, в частности, квазидвухлетние колебания экваториаль ного зонального ветра в стратосфере (Quasi-Biennial Oscillation, QBO) [Fukuyama, 1977; Uma Das et al., 2011] . На возможное влияние глобальной циркуляции атмосферы на I 557.7 во время явлений Эль-Ниньо/Ла-Ниньо указывалось в работе [Михалев, 2017] .

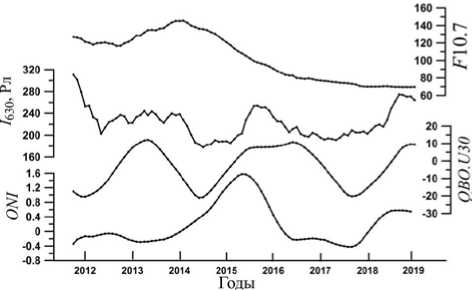

На рис. 4 представлены вариации среднемесячных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм, индексов F10.7 и квазидвухлетних колебаний зонального ветра в стратосфере QBO.U30 [https://www. ], а также индекса ONI, относящегося к явлению Эль-Ниньо/Ла-Ниньо []. По данным, представленным на рис. 4, статистически значимой корреляции между I557.7 и F10.7, I557.7 и ONI получено не было. Коэффициенты корреляции между QBO.U30 и I557.7 составили ~0.26 (N=88, весь период наблюдений) и ~0.6 (N=78, 2013–2019 гг.). Указанные коэффициенты корреляции являются статистически значимыми.

Рис. 4. Вариации среднемесячных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм и индексов F 10.7, QBO.U30 и ONI . Скользящие средние с усреднением по 13 месяцам

Анализ рис. 4 и оценка коэффициентов корреляций между анализируемыми величинами показывают, что наибольшее влияние на вариации эмиссии 557.7 нм в 24-м солнечном цикле могли оказывать особенности динамики и глобальной циркуляции атмосферы, связанные, в частности, с квазидвухлетними колебаниями зонального ветра в стратосфере. Однако не следует исключать и влияние явления Эль-Ниньо/Ла-Ниньо. Это предположение подтверждается работой [Sun et al., 2018] , в которой показывается долгосрочное влияние Эль-Ниньо/Ла-Ниньо на приливные квазидвухлетние колебания в мезосфере и нижней термосфере. В связи с этим требуются дополнительные исследования возможных проявлений Эль-Ниньо/Ла-Ниньо в вариациях характеристик эмиссий верхней атмосферы.

О возможном влиянии динамики нижележащей атмосферы, включая стратосферу и тропосферу, на вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм говорится в ряде работ (см., например, [Fukuyama, 1977; Wang et al., 2002] ). Cледует отметить, что глобальное распределение I 557.7 имеет выраженные широтнодолготные структуры и зависимости. Долготная зависимость I 557.7 обнаружена относительно недавно и связывается с квазистационарными планетарными волнами [Wang et al., 2002] , проникновение которых в верхнюю атмосферу обусловливается особенностями циркуляции атмосферы. В этом случае можно предположить, что изменения широтно-долготных структур эмиссии 557.7 нм, вызванные особенностями глобальной циркуляции, могут приводить к изменениям I 557.7 в конкретных широтно-долготных зонах. Интересными являются результаты работы [Шефов, 1985] , в которой применительно к эмиссиям верхней атмосферы проведена сравнительная оценка средней планетарной энергии Солнца, поглощенной на высоте ~100 км, и энергии орографических возмущений, генерируемых в тропосфере в виде внутренних гравитационных волн и распространяющихся в верхнюю атмосферу. Согласно [Шефов, 1985] эти величины оказываются сопоставимыми, а следовательно, влияние циркуляции нижней атмосферы может быть сопоставимо с влиянием солнечной активности.

Обычно влияние солнечной активности на вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм на больших временных масштабах (около года и более) оценивается в пределах 20–30 % [Фишкова, 1983; Uma Das et al., 2011] . Коэффициент корреляции между среднегодовыми значениями I 557.7 и F 10.7 по многолетним данным (1957–1992 гг.) в работе [Фишкова и др., 2001] является положительным и составляет ~0.36 ± 0.16. В пределах солнечного цикла для среднегодовых значений I 557.7 эти вариации обычно являются доминирующими. В настоящей работе в 24-м солнечном цикле значимого влияния солнечной активности на вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм выявлено не было, а доминирующие вариации I 557.7 в большей степени коррелируют с индексами QBO.U30 и ONI . В связи с этим следует упомянуть работу [Midya et al., 2002] , в которой для 1984–1985 гг. (минимум солнечной активности между 21-м и 22-м циклами) отмечалась отрицательная корреляция между среднемесячными значениями I 557.7

Проявление солнечной активности и динамики атмосферы и F 10.7 (коэффициенты корреляции –0.46 и –0.15 соответственно не являются статистически значимыми), а для 1987 г. — положительная корреляция. Интервалы времени с отрицательной и положительной корреляциями между среднемесячными значениями I 557.7 и индексов F 10.7 были получены и нами по данным наблюдений в ГФО в 23-м солнечном цикле [Михалев и др., 2008] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Для 24-го солнечного цикла получены относительно высокие коэффициенты корреляции между среднемесячными и среднегодовыми значениями интенсивности эмиссии 630.0 нм и индекса солнечной активности F 10.7 (~0.77 и ~0.81 соответственно). Это показывает определяющую роль солнечной активности в вариациях этой эмиссии в 24-м солнечном цикле на рассматриваемых временных масштабах. Полученная корреляционная зависимость интенсивности эмиссии 630.0 нм от индекса F 10.7 достаточно хорошо согласуется с эмпирической моделью [Шефов и др., 2006] , построенной по данным наблюдений в 19–22-м солнечных циклах (1958–1992 гг.), что может указывать на сохранение основных физических механизмов, формирующих связь эмиссии 630.0 нм с солнечной активностью, на протяжении последних нескольких циклов солнечной активности. Отмечается низкое отношение экстремальных среднегодовых значений эмиссии 630 нм, соответствующих максимуму и минимуму солнечной активности, что обусловлено низким уровнем солнечной активности в 24-м цикле.

Для интенсивности эмиссии 557.7 нм статистически значимой корреляции между F 10.7 и I 557.7 на анализируемом временном интервале не обнаружено. Вариации эмиссии 557.7 нм в большей степени коррелируют с квазидвухлетними колебаниями зонального ветра в стратосфере (индекс QBO.U30 ). Вероятно, это обусловлено сочетанием более низкого высотного расположения эмиссионного слоя 557.7 нм (по отношению к эмиссионному слою 630.0 нм) и аномально низким уровнем солнечной активности в текущем 24-м солнечном цикле, что могло привести к преобладанию эффектов воздействия нижележащей атмосферы над эффектами солнечной активности.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16. В работе использовались данные оптического комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара», ,

Список литературы Проявление солнечной активности и динамики атмосферы в вариациях интенсивности эмиссий ночного неба 557.7 и 630.0 нм в 24-м солнечном цикле

- Гивишвили Г.В., Лещенко Л.Н, Лысенко Е.В. и др. Многолетние тренды некоторых характеристик земной атмосферы. Результаты измерений // Известия АН. Физика атмосферы и океана. 1996. Т. 32, № 3. С. 329-339.

- Иевенко И.Б., Алексеев В.Н., Парников С.Г. Влияние солнечного ультрафиолета на возбуждение эмиссии 630 нм в свечении ночного неба // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 17. С. 161-165.

- Иевенко И.Б., Парников С.Г., Алексеев В.Н. Вариации интенсивности эмиссии ночного неба 557.7 нм в течение 23-го цикла солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59, № 6. С. 786-790. 10.1134/ S0016794019050055. DOI: 10.1134/S0016794019050055

- Михалев А.В. Атмосферная эмиссия [OI] 557.7нм в периоды экстремальных событий Эль-Ниньо/Ла-Ниньо в 23-м и 24-м солнечных циклах // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30, № 11. С. 986-989. DOI: 10.15372/AOO20171112

- Михалев А.В. Сезонные и межгодовые вариации атмосферной эмиссии [OI] 630.0 нм по данным наблюдений в регионе Восточной Сибири в 2011-2017 гг. // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 2. С. 96-101. DOI: 10.12737/szf-42201809

- Михалев А.В., Медведева И.В. Солнечные циклы в вариациях атмосферной эмиссии 557.7 нм // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22, № 09. С. 896-900.

- Михалев А.В., Медведева И.В., Костылева Н.В., Стоева П. Проявление солнечной активности в вариациях атмосферных эмиссий 557.7 и 630 нм в 23 солнечном цикле // Оптика атмосферы и океана. 2008. Т. 21, № 5. C. 425-431.

- Торошелидзе Т.И. Анализ проблем аэрономии по излучению верхней атмосферы. Тбилиси: Мецниереба, 1991. 216 с.

- Трутце Ю.Л., Белявская В.Д. Красная кислородная эмиссия 6300А и плотность верхней атмосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1975. Т. XV, № 1. С. 101-104.

- Фишкова Л.М. Ночное излучение среднеширотной верхней атмосферы Земли. Тбилиси: Мецниереба, 1983. 271 с.

- Фишкова Л.М., Марцваладзе Н.М., Шефов Н.Н. Закономерности вариаций эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм // Геомагнетизм и аэрономия. 2000. Т. 40, № 6. С. 107-111.

- Фишкова Л.М., Марцваладзе Н.М., Шефов Н.Н. Сезонные вариации зависимости эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм от солнечной активности и многолетнего тренда // Геомагнетизм и аэрономия. 2001. Т. 41, № 4. С. 557-562.

- Шефов Н.Н. Солнечная активность и приземная циркуляция как соизмеримые источники вариаций теплового режима нижней термосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т. 25, № 5. С. 848-849.

- Шефов Н.Н., Семенов А.И., Юрченко О.Т. Эмпирическая модель вариаций эмиссии атомарного кислорода 630 нм. 1. Интенсивность // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46, № 2. С. 250- 260.

- Barbier D. Variations de l'intensite des principales radiations de la luminescence atmospherique nocturne avec le cycle solaire // Ann. Geophys. 1965. V. 21. P. 265-274.

- Fukuyama K. Airglow variations and dynamics in the lower thermosphere and upper mesosphere. II. Seasonal and long-term variations // J. Atmos. Terr. Phys. 1977. V. 39, N 1. P. 1-14.

- Lord Rayleigh, Spencer Jones H. The light of the night sky: analysis of the intensity variations at three stations // Proc. Roy. Soc. 1935. V. 151. N A872. P. 22 - 55.

- Midya S.K., Manna A., Tarafdar G. Variation of seasonal values of 5893 Å and 5577 Å night airglow intensities and ozone concentration at Calcutta with solar quantities // Czechoslovak Journal of Physics. 2002. V. 52, N 7. P. 883-891.

- Mikhalev А.V., Stoeva P., Medvedeva I.V., et al. Behavior of the atomic oxygen 557.7 nm atmospheric emission in the current solar cycle 23 // Adv. Space Res. 2008.V. 41, iss. 4. P. 655-659.

- DOI: 10.1016/j.asr.2007.07.017

- Sun Y.Y., Liu H., Miyoshi Y., et al. El Niño-Southern Oscillation effect on quasi-biennial oscillations of temperature diurnal tides in the mesosphere and lower thermosphere // Earth, Planets and Space. 2018. V. 70, 85. 10 p.

- DOI: 10.1186/s40623-018-0832-6

- Uma Das, Pan C.J., Sinha H.S.S. Effects of solar cycle variations on oxygen green line emission rate over Kiso, Japan // Earth, Planets and Space. 2011. V. 63. P. 941-948.

- DOI: 10.5047/eps.2011.04.006

- Wang D.Y., Ward W.E., Solheim B.H., Shepherd G.G. Longitudinal variations of green line emission rates emission rates observed by WINDII at altitudes 90-120 km during 1991-1996 // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002. V. 64, iss. 8-11. P. 1273-1286.

- DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00041-X

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/spectr (дата обращения 10 мая 2020 г.).

- URL: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/qbo. u30.index20 (дата обращения 10 мая 2020 г.).

- URL: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_ monitoring/ensostuff/ONI_v5.php (дата обращения 10 мая 2020 г.).

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 10 мая 2020 г.).

- URL: http://ckp-angara.iszf.irk.ru (дата обращения 10 мая 2020 г.).