Проникновение пазырыкской культуры в Синьцзян

Автор: Шульга Даниил Петрович, Шульга Петр Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Появление пазырыкских погребений в Синьцзяне связано с активным заселением во второй половине IV в. до н. э. прилегающих к Центральному Алтаю предгорий Восточного Казахстана и Западной Монголии. Почти все эти объекты на периферии ареала пазырыкской культуры по инвентарю относятся к ее позднему этапу (IV-III вв. до н. э.). Путь в Синьцзян (Китай) был наиболее сложным, но проходим по имеющимся перевалам на разделительном хребте Южный Алтай, в том числе с Укока через перевал Канас. Пришлое население уже в ходе заселения южных предгорий в Синьцзяне смешалось с местным, следствием чего стало появление особых вариаций погребального обряда. Вероятно, именно в это время в Джунгарии, между Алтаем и Тянь-Шанем, появилось большое количество памятников пазырыкского типа, сформировался особый тип сбруи и звериного стиля, хорошо представленный в памятниках Пазырык-3, 4. Обнаружение погребений близкого пазырыкцам населения далеко к югу, в Цзяохэ Гоубэй на Тянь-Шане, позволяет предполагать существование на этой территории в IV - начале III в. до н. э. нескольких родственных культур, тесно связанных с Горным Алтаем.

Пазырыкская культура, коргантасский тип памятников, погребальные памятники укока и синьцзяна

Короткий адрес: https://sciup.org/147219761

IDR: 147219761 | УДК: 902.6

Текст научной статьи Проникновение пазырыкской культуры в Синьцзян

В течение последних 25 лет границы распространения пазырыкской культуры были установлены довольно точно на территории Казахстана, Алтайского края, Республики Алтай, а также в прилегающей части Западной Монголии, куда пазырыкцы проникали из Чуйской степи и Укока через легко проходимый хребет Сайлюгем. Значительно трудней были пути на юг, в Синьцзян. Тем не менее, на разделительном хребте Южный Алтай имеется несколько проходимых перевалов от р. Бухтарма, а также с плоскогорья Укок. Среди них выделяется перевал Канас в истоках р. Ак-Алахи на Укоке. Но до последнего времени на севере Синьцзяна археологические раскопки почти не проводились, и о присутствии там пазырыкцев можно было судить лишь по косвенным данным [Полосьмак, 1998; Шульга, 2010. С. 109] и единичным погребениям с подхоронениями лошадей [Варёнов, 1999]. Ситуация принципиально изменилась в последнее десятилетие с активизацией археологических работ в округе Алтай, примыкающем с юга к Укоку, и публикацией сборника предварительных результатов исследованных могильников [Синьцзян…, 2015]. На основании этих материалов можно говорить о существовании в рамках округа Алтай одного из позднепазырыкских центров типа исследованных в верховьях Чуи. Достаточно сказать, что из 17 представленных в сборнике могильников, расположенных на расстоянии 200–250 км от Укока в четырех уездах округа

Алтай (Каба, Бурчун, г. Алтай, Фуюнь), захоронения пазырыкской культуры выявлены в 12 некрополях.

Под «пазырыкскими» погребениями мы понимаем не только «классические» погребения с восточной ориентацией умерших и подхоронениями лошадей, совершавшиеся в срубах, установленных в глубоких (до 3 м и более), широких подпрямоугольных ямах [Кубарев, Шульга, 2007. С. 36–56]. Наряду с ними во всех районах Горного Алтая, а иногда и в одних цепочках, в V–III вв. до н. э. устраивались погребения в каменных ящиках без лошадей. По могильнику у с. Кара-Коба их называют «каракобинскими». Погребения «каракобинцев» также располагались под округлыми каменными насыпями, но среди них нет элитных, а потому диаметры таких курганов не превышают 10–15 м. Ямы относительно узкие и прямоугольные в плане, глубиной около 2 м, ориентировались длинными сторонами также в широтном направлении. В ящиках помещали одного или двух человек (чаще одного), уложенных на правом боку, с подогнутыми ногами, головой на восток. За единичными исключениями лошади в каракобинские могилы не подхоранивались. Такие захоронения довольно часто встречаются в одних цепочках и даже микроцепочках с пазырыкскими в срубах по всему Горному Алтаю от верховий Чуи до низовий Катуни.

Помимо характерных «классических» пазырыкских (с подхоронениями лошадей) и кара-кобинских погребений в Горном Алтае известно большое количество захоронений с обрядом некоего промежуточного характера. Подавляющее большинство из них – подкурганные погребения в срубах (иногда в рамах) с ориентацией умерших в восточный (в ряде случаев западный) сектор, но без конских подхоронений. Это собственно пазырыкские захоронения, в которые по каким-то причинам не клали лошадей. Однако в некоторых районах на периферии такие погребения преобладают, и там они могут считаться особым вариантом обрядности. Все рассмотренные типы погребений встречаются в Горном Алтае повсеместно в ареале распространения пазырыкской культуры (в том числе в одних курганных цепочках), но представлены в разных соотношениях. Расположение погребенных в них людей, инвентаря и его состав очень близки между собой, и это в совокупности является одной из важнейших черт, отличающих население Горного Алтая от других культур. Принято считать, что собственно пазырыкские и каракобинские погребения оставлены представителями разных этнических групп, совместно проживавших в течение нескольких столетий. При этом собственно пазы-рыкские погребения в срубах с лошадьми почти одинаковы на всей территории, а захоронения в каменных ящиках существенно различаются в зависимости от месторасположения. Из них наиболее выделяются кулажургинские погребения в каменных ящиках Восточного Казахстана, где умершие укладывались вытянуто на спину, и в могилу помещалась лошадь, но не на приступку с севера, а на перекрытие ящика.

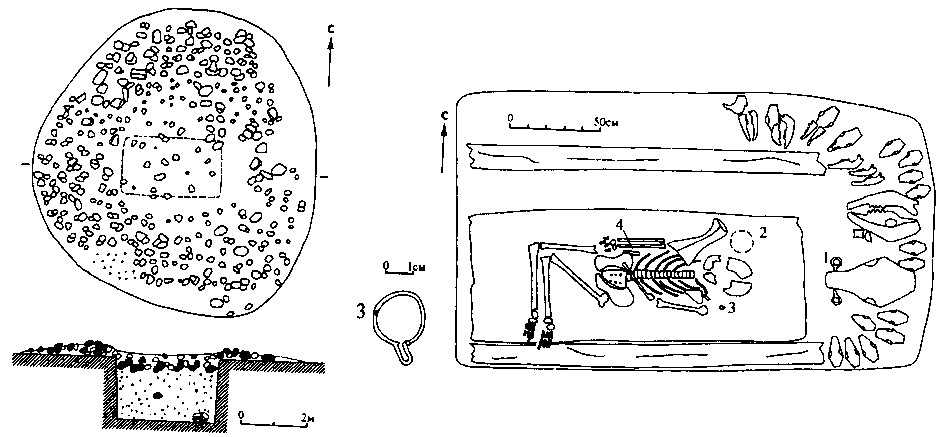

По опубликованным данным [Синьцзян…, 2015. С. 61–106], в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района прослеживаются почти все разновидности захоронений, представленных в Горном Алтае, и некоторые дополнительные особенности. Согласно предварительным подсчетам, в округе Алтай на 12 могильниках исследовано около 40 курганов пазырыкского облика, из которых в 20 курганах на 6 могильниках были подхоронения лошадей. В 12 погребениях с конскими подхоронениями, как и в Горном Алтае, имелась деревянная внутримогильная конструкция типа сруба или колоды, в которой погребалось от одного до трех-четырех человек головами в восточный сектор. Они укладывались на правый бок с подогнутыми ногами. В головах умерших стояли характерные для пазырыкской культуры лепные кувшины, кувшиновидные и кринкообразные сосуды, а также лежали железные ножи с хвостовыми позвонками и крестцами овец, размещавшиеся на больших деревянных блюдах. У северной стенки могилы головой в восточный сектор подхоранивались одна-две лошади с железными удилами в зубах или вовсе без сбруйных деталей. В курганах № 3 и 4 на могильнике Тувасиньцунь умершие и лошади ориентированы головами на запад, но животные все так же размещались у северной стенки, что иногда отмечается и в Горном Алтае. В этих курганах костяки лошадей оказалась непосредственно в срубе с умершим, куда опустились вместе с истлевшим и просевшим перекрытием, на которое они изначально укладывались (рис. 1). Помещение лошади на перекрытие сруба в Тувасиньцунь является местной особенностью, поскольку в Горном Алтае лошади укладывались в промежуток между сру- бом и стенкой могилы, как это зафиксировано и на некрополе Тувасиньцунь в кургане № 5 (рис. 2).

В шести курганах на четырех могильниках лошади подхоранивались к умершему, погребенному в каменном ящике. Это составляет почти треть всех погребений с лошадьми из рассматриваемых 12 могильников – примерно столько же, сколько всего известно подобных захоронений в границах Республики Алтай. Думается, это местная особенность погребального обряда, обусловленная относительно большим количеством захоронений в каменных ящиках. Обычно в них помещался один умерший, чаще ориентированный в западный сектор [Синьцзян…, 2015. С. 78–82, 110–112 и др.]. В трех курганах люди и лошади были ориентированы на запад [Там же. С. 25, 54, 77]. По одному разу зафиксирована ориентация на север, и на юг–юго-запад. Таких вариаций в Горном Алтае не известно, там цепочки курганов располагались меридионально, и в соответствии с принципом перпендикулярности умерших укладывали головами на восток (редко на запад). Максимальный диапазон поворота цепочек в Горном Алтае от ЮВ–СЗ до З–В. В этих редких случаях умершие ориентировались в диапазоне от северо-востока до юга [Кубарев, Шульга, 2007. С. 40–42]. В кургане № 7 на могильнике Кэцзыцзяэр зафиксирован особый обряд положения лошадей, известный в кула-жургинских погребениях Восточного Казахстана IV–III вв. до н. э. Местная специфика видна во всех шести курганах с каменными ящиками, где положение лошадей ни разу полностью не совпало с традиционным пазырыкским.

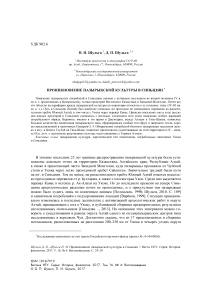

Южный курган № 4 могильника Тувасиньцунь в уезде Бурчун содержал погребение пазы-рыкского типа в срубе с западной ориентацией человека и лошади [Синьцзян.., 2015. С. 200]. В среднем кургане № 3 отмечен аналогичный обряд, но глиняный сосуд оказался под черепом коня (рис. 1, 3 ). Там же обнаружен и железный нож (рис. 1, 4 ). Изначально, как и в кургане № 4, лошадь в кургане № 3 укладывалась на перекрытие в северной части сруба. После просадки перекрытия кости лошади опустились на дно сруба, где на полу находились сосуд и нож. Возможно, рядом с ножом лежали и позвонки барана. Насыпь северного кургана № 2 диаметром 8,5 м, высотой 0,5 м. Могильная яма глубиной 1,8 м подпрямоугольной в плане формы с размерами по дну 2,5 × 1,5 м, ориентирована длинными сторонами по линии запад-восток. Умерший погребен в юго-западной части могилы на спине с подогнутыми ногами, головой на восток (рис. 3). Судя по плану, костяк находился в бревенчатой конструкции, ниже черепов животных. Кости человека покрыты черным перегноем, видимо, от войлока,

Рис. 1 . Могильник Тувасиньцунь, курган № 3: 1 – железные удила;

2 – железное покрытое золотой фольгой навершие заколки для волос; 3 – керамический сосуд;

4 – бронзовый нож (по: [Синьцзян…, 2015. Рис. 7, 8, 20, 34, 37, 41])

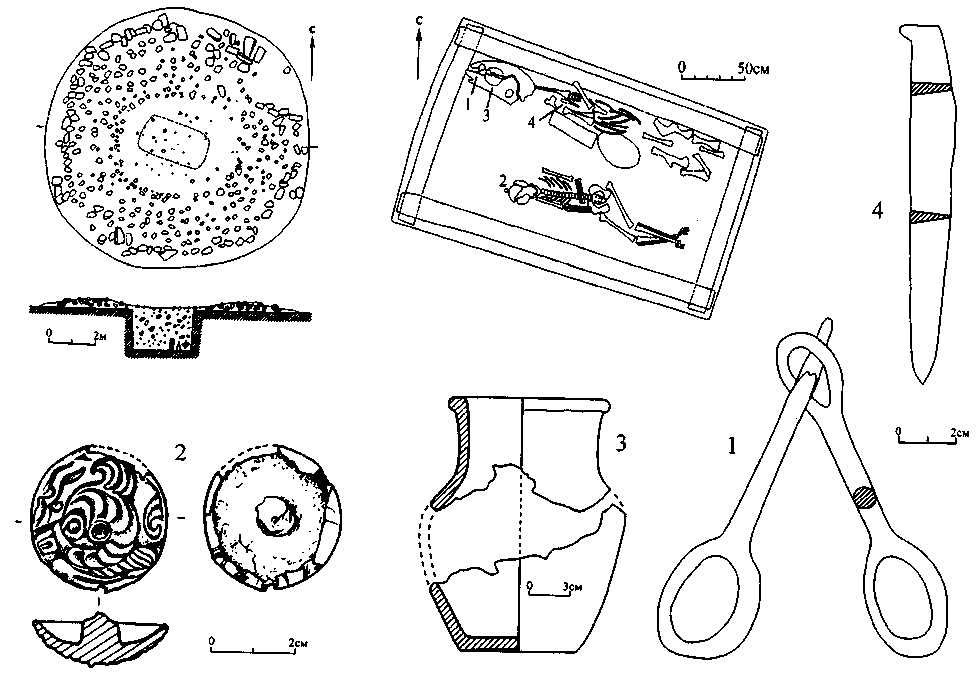

Рис. 2 . Могильник Тувасинцунь, курган № 5:

1 – керамичский сосуд, 2 – железный нож, 3 – железные удила, 7 – фрагмент золотой фольги (по: [Синьцзян…, 2015. Рис. 12, 23, 35, 38, 43])

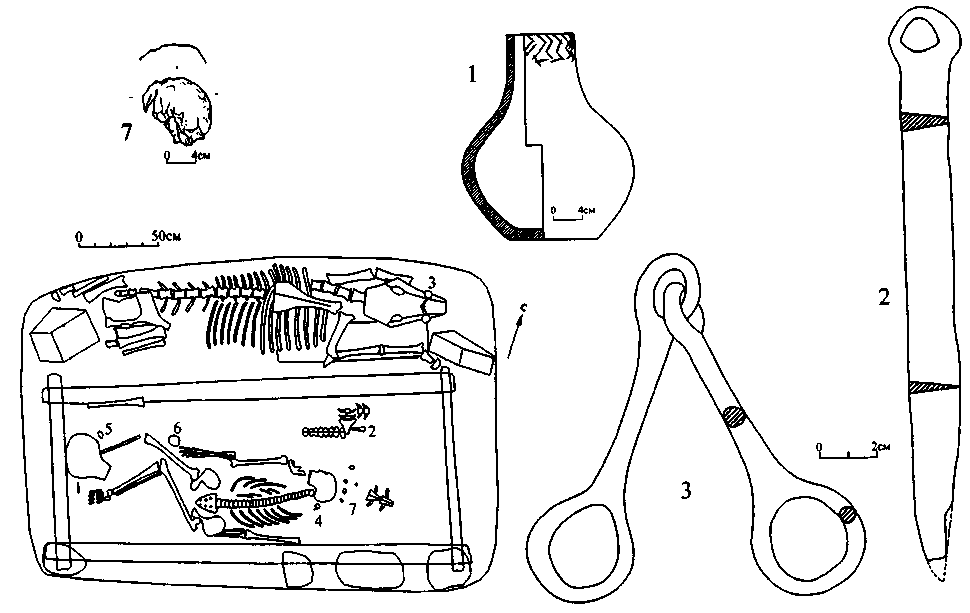

в который заворачивалось тело. Череп распался. Кости тонкие, зубы стерты незначительно. На этом основании авторы раскопок делают вывод о захоронении в кургане молодой женщины. Справа от черепа обнаружен красный плоскодонный фрагментированный сосуд, изготовленный из теста со значительной долей песка (рис. 3, 2 ). В районе плеч человека находилась лопатка лошади, у левого уха – бронзовая серьга (рис. 3, 3 ), а у правой тазовой кости – бронзовый нож (рис. 3, 4 ). В восточной части могилы на приступке расчищены черепа и челюсти домашних животных. Среди них выделяется череп лошади с железными удилами в зубах (рис. 3, 1 ). Рядом к северу находился череп коровы. Вокруг черепов лошади и коровы располагалось 17 черепов мелкого рогатого скота разной степени сохранности.

Обряд расположения ножа справа у пояса, черепов животных – в головах умершего, а лопатки лошади – на правой стороне груди, как в кургане № 2 могильника Тувасиньцунь, характерен для коргантасского типа погребений, выделенного около 20 лет назад А. З. Бейсе-новым в Казахстане, а позднее – на Алтае и в Туве [Кубарев, Шульга, 2007. С. 17–18; Шульга, 2015]. Эти погребения демонстрируют миграцию на запад из восточной окраины скифского мира во второй половине VI–V вв. до н. э. Несколько позже в V–IV вв. до н. э. совершались одиночные захоронения ориентированных на восток людей с черепами животных в головах, и лопаткой лошади на верхней части тела в Горном Алтае (могильники Кер-Кечу, Кызыл-Таш, Сибирка-1). Указанные погребения на Алтае наиболее близки казахстанским, датируемым IV–III вв. до н. э. По имеющимся данным, ранние погребения коргантасского типа второй половины VI–V вв. до н. э. в Тыве и на Алтае являются результатом начавшейся примерно в первой половине VI в. до н. э. инфильтрации небольших групп населения из восточной историко-культурной общности (Северный Китай, Монголия). Продвигались они, по-видимому, через Монголию и Тыву. По тому же пути в обход Синьцзяна в VI–V вв. до н. э. из Северного Китая на север и запад распространялась специфическая поясная фурнитура с бабочковидными бляшками, а в IV–III вв. до н. э. – китайские зеркала, шелк, лаковые изделия и некоторые образы мифических существ. Захоронение коргантасского типа в кургане № 2 могильника Тувасиньцунь, на наш взгляд, позволяет сделать несколько новых предположений. По особенностям погребального обряда оно наиболее близко известным в Горном Алтае, но датируется в рамках IV–III вв. до н. э. и, вероятно, оставлено выходцами с Горного Алтая, обитавшими там почти до конца существования пазырыкской культуры. Предположительно, появление «коргантасцев» в Центральном Казахстане связано с экспансией пазы-рыкцев по всем направлениям во второй половине IV в. до н. э. Если это так, то «коргантас-цы» могли двигаться в Казахстан как через Горный Алтай, так и южней – по Черному Иртышу.

Рис. 3 . Могильник Тувасинцунь, курган № 2:

1 – железный нож, 2 – распавшийся керамический сосуд, 3 – бронзовая серьга, 4 – бронзовый нож (по: [Синьцзян…, 2015. Рис. 5, 6, 31])

Проводимые в последние годы китайскими археологами работы на территории округа Алтай в Синьцзяне выявили новый центр пазырыкской культуры IV–III вв. до н. э. Его образование, по всей видимости, обусловлено активным проникновением пазырыкцев из Горного Алтая через перевалы хребта Южный Алтай с Укока и Бухтармы во второй половине IV в. до н. э. Пришлое население в ходе заселения новых территорий смешивалось с местным, следствием чего стало разнообразие погребального обряда. Вероятно, именно в это время в Джунгарии между Алтаем и Тянь-Шанем появилось большое количество погребений, близких к пазырыкским, а также сложились особые типы сбруи и звериного стиля, хорошо представленные на некрополях Пазырык-3, 4. Среди исследованных и опубликованных в Синьцзяне погребальных комплексов пазырыкского облика отсутствуют ранние, датируемые VI–V вв. до н. э. Это указывает на относительно позднее время их появления в этом районе в конце IV – начале III в. до н. э. Обнаружение погребений близкого пазырыкцам населения в Цзяохэ Гоубэй на Тянь-Шане позволяет предполагать в IV – начале III в. до н. э. существование на этой территории родственных культур, тесно связанных с Горным Алтаем.

Список литературы Проникновение пазырыкской культуры в Синьцзян

- Варёнов А. В. Скифские материалы из китайской части Алтая // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. С. 26-30.

- Кубарев В. Д., Шульга П. И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. 282 с.

- Полосьмак Н. В. Пазырыкские аналогии в могилах Синьцзяна // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. Т. 4. С. 337-343.

- Шульга П. И. Синьцзян в VIII-III вв. до н. э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. 238 с.

- Шульга П. И. О захоронениях коргантасского типа // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии. Алматы: НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 2015. С. 405-418.

- Синьцзян Алэйтай дицюй каогу юй лиши вэньцзи [新疆阿勒泰地区考古与历史文集。北京:文物出版社, 2015]. Сборник статей по истории и археологии района Алтай в Синьцзяне. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2015. 498 с. (на кит. яз.)