Пространственное распределение глинистых минералов в почвах Центрального Тургая

Автор: Чижикова Н.П., Столбовой В.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 58, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313466

IDR: 14313466

Текст статьи Пространственное распределение глинистых минералов в почвах Центрального Тургая

В обширной Центрально-Тургайской депрессии четвертичного размыва на поверхность часто выходят своеобразные глины чеганской свиты. Стратиграфические работы ИГН АН КазССР в Тургае позволили отметить широкое распространение этого типа отложений от юга до крайнего севера Арало-Тургайского региона. Обнаружение этих глин на огромной территории позволило увидеть границы распространения Че-ганского моря от края Казахского нагорья до Южного Урала. Это был единый, очень устойчивый эпиконтинентальный бассейн с однородными условиями осадконакопления палеогена. Все исследователи отмечают довольно однотипные, очень специфические строение и свойства этих глин (Лавров, 1957; Соколов, 1961; Разумова, 1961).

Впервые этот тип отложений был описан А.П. Карпинским (1883), который выделил их как свиты морских пластичных глин, возраст которых он отнес к нижнеолигоценовому. Глины обычно тонкодисперсные, гомогенные, зеленоватые с оливковым оттенком или желтовато-серые с крупными сидеритовыми конкрециями, включениями пирита и ярозита, примесью глауконита. Содержат большое количество гипса в виде друз типа «ласточкин хвост», «розочка». Происхождение гипса в этих отложениях дискуссионное. Н.К. Овечкин (1954) разработал морскую гипотезу происхождения, также полагают, что гипс чеганских отложений подобно ярозиту образовался в результате окисления пирита. Большое количество гипса в верхних горизонтах отложений является, по его мнению, доказательством правильности этой точки зрения.

Глины пластинчаты в глубоких горизонтах, а при выходе на поверхность и при выветривании приобретают листоватую структуру. Основным носителем свойств и специфичности глин является их минералогия. На огромном протяжении Чеганского моря доминантом среди минералов оставался смектит, хотя в разных частях территории менялась группа минерала. Так, на юге это был монтмориллонит (по Л.Н. Формозовой), в Тургае – монтмориллонит и бейделлит с примесью монотермита (по М.Ф. Викуловой), в Аятском районе на северо-западе Тургая – минерал из группы нонтронита (по Л.А. Умовой).

Отложения чеганской свиты характеризуются довольно однотипным химическим составом, средней засоленностью; тип засоления преимущественно сульфатный или хлоридно-сульфатный, реже – сульфатно-хлоридный. Эти отложения карбонатны, с особым видом карбонатных образований, названных Лавровым (1957) карбонатными «караваями», морфология которых несколько меняется в разных частях региона. Они четко видны на плоскости скольжения глин или залегают невыдержанными тонкими линзами. Глины содержат кальцит, доломит, сидерит.

Почвы, сформированные на таких почвообразующих породах, наследуют их особенности. Высокое содержание глинистых фракций и их смектитовый состав предопределяют такие свойства почв, как пластичность, высокая набухаемость при увлажнении, плотное сложение при высыхании, высокая гигроскопичность, низкая водопроницаемость. Последнее в значительной мере влияет на водный режим почв, делая его непромывным. Э.В. Казанцева (1972) отмечает, что такие особенности отложений в значительной мере ослабляют выветривание и почвообразование. Поэтому морфологическое строение почв характеризуется укороченным профилем и слабой его дифференциацией, монотонностью окраски, также имеющей оттенок породы. Почва характеризуется крайне тяжелым гранулометрическим составом (иловатые тяжелые глины), отсутствием перераспределения фракций в пределах профиля.

Для микростроения характерно следующее: общий фон создают минералы смектитовой группы, в которых встречаются зерна кварца (Яри-лова, Столбовой, 1974), отмечаются микровыделения кальцита. Обнаружено ожелезнение карбонатных марганцевых конкреций. В солевых горизонтах очень много кристаллов гипса. Наблюдается дезинтеграция гипсом глинистой массы.

Почвы имеют щелочную, переходящую в нейтральную среду, очень высокую емкость катионного обмена (50-60 мг-экв/100 г почвы) (табл. 1). Низкое содержание органического вещества объяснимо плохими агрофизическими свойствами почв и засоленностью, которые препятствуют произрастанию растительных ценозов. На исследуемой территории проективное покрытие составляет всего 30%. Качественный состав органического вещества – фульватный, гуминовая кислота представлена фракцией, связанной с кальцием. Фракции, связанные с оксидами железа, практически отсутствуют. Перечисленные показатели почв, развитых на отложениях чеганской свиты, в значительной степени отличаются от показателей почв, развитых на лёссовидных глинах четвертичного возраста. В почвах количество карбонатов значительно больше в верхнем метровом слое, что, очевидно, связано с их перераспределением при седиментогенезе. Засоление почв сульфатное, что является унаследованным признаком морских глин.

Наиболее яркие специфические черты анализируемой почвы унаследованы от глин чеганской свиты. Современное почвообразование привело лишь к незначительному накоплению органического вещества фульватного

Таблица 1. Физико-химические свойства почв ключевого участка.

|

Горизонт |

Глубина, см |

W гигр , % |

рН |

Гумус |

СО 2 карб. |

SО 4 гипса |

Обменный Na+ |

ЕКО, мг-экв |

|

|

% |

мг-экв 100 г |

% от ЕКО |

100г |

||||||

|

Корка |

Каштано 0–5 |

вая карб 2,81 |

онатн 8,29 |

я соло 2,59 |

нчако 0,53 |

ватая ] - |

почва, р 0,48 |

азр. 10 1,74 |

27,52 |

|

А1 |

5–15 |

3,12 |

8,16 |

2,48 |

0,97 |

- |

0,44 |

1,42 |

31,01 |

|

В1 |

20–30 |

3,06 |

8,46 |

1,97 |

2,55 |

- |

1,39 |

4,64 |

29,85 |

|

43–53 |

2,86 |

8,61 |

1,45 |

5,19 |

- |

0,52 |

2,00 |

26,06 |

|

|

В2 |

60–70 |

2,62 |

8,34 |

0,80 |

4,93 |

- |

- |

- |

22,56 |

|

80–90 |

2,60 |

8,47 |

0,49 |

3,61 |

0,08 |

- |

- |

21,55 |

|

|

ВС |

100–120 |

2,80 |

8,00 |

- |

3,52 |

2,42 |

- |

- |

18,49 |

|

С |

165–175 |

2,69 |

8,34 |

- |

3,61 |

0,29 |

- |

- |

20,82 |

|

215–235 |

2,67 |

8,47 |

- |

3,70 |

0,11 |

- |

- |

21,40 |

|

|

315–335 |

2,61 |

8,46 |

- |

4,22 |

0,07 |

- |

- |

21,40 |

|

|

475–495 |

2,69 |

8,31 |

- |

3,96 |

0,31 |

- |

- |

21,40 |

|

|

Лугово- |

каштанова |

я карбон |

атная с |

олонц |

евато- |

солонч |

аковатая |

почва, |

азр. 13 |

|

Корка |

0–3 |

3,16 |

8,10 |

2,69 |

1,14 |

- |

1,74 |

5,94 |

29,26 |

|

А1 |

3–12 |

3,07 |

7,94 |

2,90 |

2,26 |

- |

2,69 |

9,20 |

29,26 |

|

АВ |

12–22 |

3,14 |

8,07 |

2,61 |

2,64 |

- |

1,48 |

4,93 |

29,99 |

|

В1 |

25–45 |

3,09 |

8,05 |

1,91 |

3,66 |

- |

1,10 |

3,20 |

28,25 |

|

В2 |

52–62 |

3,04 |

8,61 |

1,50 |

4,05 |

- |

0,48 |

1,69 |

28,39 |

|

В3 |

63–73 |

2,91 |

8,60 |

1,21 |

5,54 |

- |

0,61 |

2,25 |

27,01 |

|

ВС |

80–90 |

2,66 |

8,36 |

0,65 |

4,84 |

4,67 |

- |

- |

24,02 |

|

С |

130–140 |

2,68 |

8,69 |

- |

4,66 |

0,20 |

- |

- |

22,71 |

|

200–220 |

2,82 |

8,74 |

- |

4,05 |

0,05 |

- |

- |

23,88 |

|

|

280–300 |

2,68 |

8,98 |

- |

3,52 |

0,05 |

- |

- |

21,69 |

|

|

360–380 |

2,77 |

8,47 |

- |

3,52 |

0,08 |

- |

- |

20,53 |

|

|

490–510 |

3,02 |

8,21 |

- |

3,43 |

0,09 |

- |

- |

22,57 |

|

Окончание табл. 2.

|

Слитая карбонатная солончаковатая глинистая на чеганских глинах, р |

азр. 17 |

||||||||

|

Корка |

0–1 |

5,56 |

8,38 |

1,34 |

2,99 |

- |

0,48 |

0,86 |

55,62 |

|

А1 |

1–12 |

5,46 |

8,56 |

1,52 |

2,90 |

- |

2,48 |

4,50 |

55,33 |

|

В1 |

15–25 |

5,58 |

8,76 |

1,52 |

5,02 |

- |

0,48 |

0,86 |

55,91 |

|

ВС’ сол |

35–45 |

7,29 |

7,95 |

1,07 |

5,81 |

- |

0,74 |

2,12 |

34,94 |

|

45–50 |

8,20 |

8,00 |

0,50 |

6,34 |

14,9 |

- |

- |

27,23 |

|

|

ВС |

55–60 |

7,12 |

8,25 |

0,29 |

9,68 |

16,3 |

- |

- |

27,08 |

|

С |

70–80 |

6,10 |

7,95 |

- |

3,08 |

6,11 |

- |

- |

48,05 |

|

95–105 |

6,68 |

7,96 |

- |

4,66 |

9,00 |

- |

- |

39,60 |

|

|

150–170 |

6,84 |

7,20 |

- |

0,97 |

3,71 |

- |

- |

57,37 |

|

|

250–270 |

6,72 |

7,54 |

- |

0,35 |

2,09 |

- |

- |

50,71 |

|

|

390–400 |

6,96 |

7,54 |

- |

0,62 |

3,92 |

- |

- |

39,89 |

|

Примечание. Прочерк – показатель не определяли.

типа, некоторому перераспределению карбонатов и формированию поверхностной корочки своеобразного мульчирующегося типа.

В соответствии с Классификацией почв России (2000) по своим диагностическим показателям почвы на чеганских глинах тяготеют к слитым солончаковатым. Э.В. Казанцева (1972) предложила почвы на подобных отложениях отнести к типу литоморфных (литогенных), поскольку специфика их гранулометрического состава предопределяет трудность проработки субстанции породы почвенными процессами.

Пространственное распределение минералов в этих почвах и в почвах на желто-бурых лёссовидных глинах, составляющих комбинацию, было изучено на ключевом участке, заложенном на пологом склоне юговосточной экспозиции плато Карагалы-Тау (абс. отметка 220–260 м) (Столбовой, 1974, 1975).

В районе исследований на водоразделе наблюдается однородный почвенный покров из каштановых карбонатных солончаковых почв. В верхних и средних частях склонов, сложенных теми же, что и водоразделы, почвообразующими породами, формируется почвенное сочетание, на основной поверхности склонов господствуют также каштановые карбонатные солонцевато-солончаковатые почвы. На цокольной террасе, образующей нижнюю часть склона, где на поверхность выходят засоленные глины чеганской свиты, развиты слитые карбонатные солон-чаковатые глинистые почвы. По днищу долины распространен ком- 24

плекс лугово-каштановых почв и луговато-степных солончаковых солонцов (основная поверхность долины), по тальвегу долины формируются лугово-степные солончаковые солонцы. Рассмотрим лишь почвенный покров склона и цокольной террасы, которые образованы тремя компонентами: каштановыми карбонатными солонцевато-солончаковатыми, луговато-каштановыми карбонатными солонцевато-солончаковатыми и слитоземами карбонатным и солончаковатыми.

Каштановая карбонатная солончаковатая почва (разр. 10) характеризуется наличием сверху буровато-серой, пористой, неяснослоеватой корочки мощностью от 3 до 5 см. Под ней расположен буровато-серый, рыхлый, комковато-поржистый, густо пронизанный корнями травянистой растительности гумусовый горизонт мощностью 10–12 см. Он сменяется серовато-бурым призмовидно-глыбистым, очень плотным, сильнотрещиноватым (ширина трещин до 4 см) гор. В1 мощностью до 25 см. Далее залегает горизонт более светлой окраски, призмовидный, менее плотный, чем предыдущий, с отдельными расплывчатыми белесыми пятнами выцветов карбонатов. Нижняя граница горизонта неровная, «языковатая». Последнее появляется приблизительно с 50 до 60–65 см. Глубже, до 100 см, идет светло-бурый, призмовидно-ореховатый, плотный гор. ВС. На глубине 100-120 см выделяется желто-бурый, нечетко ореховатый аккумулятивно-солевой горизонт (плесневидные налеты, прожилки, мелкие кристаллы). Под ним и глубже (до 5 м) находятся не измененные почвообразованием желто-бурые карбонатные глины. Почва вскипает с поверхности. Легкорастворимые соли обнаруживаются в водной вытяжке (плотный остаток 0,3%) на глубине 60–70 см.

Луговато-каштановая карбонатная солонцевато-солончаковатая почва (разр. 13) имеет более темно-серую по сравнению с предыдущей почвой окраску гумусового горизонта (его мощность 8–9 см), мощность залегающей сверху корочки не превышает 3 см. Ниже формируется переходный гор. А1В буровато-темно-серый, комковато-ореховатый, уплотненный, мощностью 12–13 см. Он сменяется серовато-темно-бурым, призмовидно-глыбистым, плотным, сильнотрещиноватым гор. В1 мощностью 25–27 см. Под ним залегает горизонт (10–12 см) с неравномерной «языковатой» окраской за счет засыпок материала вышележащих горизонтов. Солевой аккумулятивный горизонт располагается на глубине 80–105 см. Глубже (до 510 см) залегают не измененные почвообразованием желто-бурые карбонатные глины. Почва вскипает с поверхности. Легкорастворимые соли обнаруживаются в водной вытяжке (плотный остаток 0,3%). На глубине 80–90 см наблюдается второй максимум содержания легкорастворимых солей (плотный остаток 1,4%).

Слитая карбонатная солончаковатая глинистая почва (разр. 17) характеризуется следующим морфологическим строением. Сверху залегает слаборазвитая, очень непрочная, порошистая корочка мощностью до 1 см. Под ней формируется буровато-оливковый, комковато-пороховидный, уплотненный гумусовый горизонт мощностью 10–11 см. Ниже залегает буровато-оливковый, призмовидно-глыбистый, плотный гор. В1 мощностью 20–23 см. С глубины 32–35 см формируется аккумулятивносолевой горизонт. Максимум выделений солей обнаруживается в слое 43– 53 см, характеризующемся почти белой окраской. Глубже, в слое 53–63 см, в окраске начинают проявляться светло-зеленые оттенки (цвет почвообразующих пород). С 63 см до глубины бурения (450 см) залегают не измененные почвообразованием светло-зеленые с ржавыми пятнами и друзами гипса ореховатые тяжелые глины. Почва вскипает с поверхности, причем с глубины 110–120 см вскипание отмечается только в местах скопления гипса. Легкорастворимые соли в количестве 1,8% (плотный остаток) обнаруживаются в водной вытяжке с глубины 35–45 см.

Основные аналитические данные исследованных почв приведены в табл. 1. Не останавливаясь подробно на приведенных материалах, отметим лишь, что как по морфологическому строению почвенного профиля, так и по основным аналитическим показателям почвы, формирующиеся на желто-бурых глинах, очень близки между собой и весьма резко отличаются от почв, развивающихся на светло-зеленых чеганских глинах.

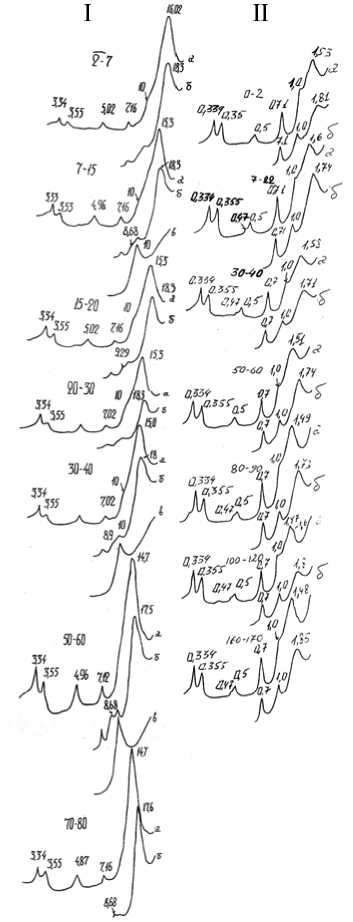

Фиксируемые различия по таким показателям, как содержание гигроскопической воды, емкость поглощения, содержание гипса и карбонатов обусловлены влиянием почвообразующего материала, на котором сформированы почвы, спецификой его минералогического состава. Рассмотрим различия в минералогическом составе двух типов почв. Отложения чеганской свиты, на которых сформировались слитоземы карбонатные солончаковатые глинистые, характеризуются фактически моно-минеральным смектитовым составом (табл. 2, рис. 1). Доминирует индивидуальный смектит монтмориллонит-бейделлитового типа (86%) с небольшой примесью гидрослюд (13%) и каолинита. Илистая фракция в породе составляет 72%. Желто-бурые карбонатные глины состоят из смешанослойных слюда-смектитовых образований с различным сочетанием слюдистых и смектитовых пакетов в кристаллитах. Количество этого минерала в породе не превышает 38% от суммы компонентов ила или 15-17% от образеца почвы в целом. Далее следуют гидрослюды триоктаэдрического типа (38-53%) и каолинит (9%). Указанные компоненты фракции менее 1 мкм отложений разного генезиса наследуются сформированными на них почвами, предопределяя различия в их свойствах и функционировании.

Таблица 2. Различия в соотношении основных минеральных фаз во фракции менее 1 мкм, выделенной из почв, развитых на желто-бурых карбонатных глинах и на отложениях чеганской свиты.

|

Глуби- |

Содержа- |

Содержание компонен- |

Содержание компонентов в |

||||

|

на, см |

ние фрак- |

тов во 1 |

фракции менее 1 |

почве в целом, % |

|||

|

ции менее |

мкм, % |

||||||

|

1 мкм, % |

0,7 нм |

1,0 нм |

1,7–1,8 нм |

0,7 нм |

1,0 нм |

1,7–1,8 нм |

|

|

Каштановая карбонатная солончаковатая глинистая |

|||||||

|

на желто-бурых карбонатных глинах (раз |

р. 10) |

||||||

|

0–2 |

37 |

12 |

55 |

33* |

4,4 |

20,3 |

12,21* |

|

2–10 |

41 |

12 |

39 |

49* |

4,9 |

16,0 |

20,09* |

|

20–30 |

40 |

12 |

40 |

48* |

4,8 |

16,0 |

19,2* |

|

50–60 |

39 |

11 |

40 |

49* |

4,3 |

16,6 |

19,11* |

|

80–90 |

39 |

9 |

53 |

38* |

3,5 |

21,0 |

14,82* |

|

Слитая карбонатная солончаковатая глинистая на чеганских глинах (разр. 17) |

|||||||

|

0–2 |

68 |

3 |

23 |

74** |

2,04 |

15,64 |

50,32** |

|

2–7 |

69 |

2 |

14 |

84** |

1,38 |

9,66 |

57,96** |

|

7–15 |

70 |

2 |

17 |

81** |

1,40 |

11,90 |

56,70** |

|

15–20 |

67 |

4 |

8 |

88** |

2,68 |

5,36 |

58,96** |

|

30–40 |

58 |

2 |

11 |

87** |

1,16 |

6,38 |

50,46** |

|

50–60 |

49 |

5 |

10 |

85** |

2,45 |

4,90 |

41,65** |

|

70–80 |

72 |

1 |

13 |

86** |

0,72 |

9,36 |

61,92** |

* Смешанослойные слюда-смектитовые образования.

** Индивидуальный смектит.

Профиль глинистого материала каштановой карбонатной солончако-ватой глинистой почвы, сформировавшейся на желто-бурых карбонатных глинах (разр. 10) (табл. 1, рис. 1), характеризуется довольно равномерным распределением илистой фракции и компонентов в ней. Так, количество ила колеблется от 39 до 41%. Несколько выделяется корковый горизонт, где содержание ила уменьшается до 37%. В илистой фракции почвы в пределах профиля доминируют неупорядоченные сложные слюда-смектиты с высоким и низким содержанием смектитовых пакетов (в сумме 48-49%). По этому показателю, как и по количеству илистой фракции, выделяется корковый горизонт, где количество смектитовой фазы снижено до 33%, что при пересчете на почву в целом составляет всего 12%. Следующими компонентами ила почвы являются гидрослюда триоктаэдрического типа (39-40%) и каолинит (9-12%). Фактически аналогичный профиль глинистого материала нами установлен и у лугово-каштановых карбонатных солонцевато-солончаковатых глинистых почв (разр. 13). Отсутствует лишь обособление коркового

Рис 1. Рентген-дифрактограммы фракций менее 1 мкм, выделенных из каштановых почв: I – на отложениях чеганской свиты, II – на желтобурых глинах; образцы: а) в воздушно-сухом состоянии, б) после сольватации этиленгликолем, в) после прокаливания при 550 ° С в течение 2 ч.

горизонта по содержанию фракции менее 1 мкм и ее минералогическому составу.

Профиль глинистого материала слитой карбонатной солончаковатой глинистой почвы, сформировавшейся на отложениях чеганской свиты, отличается от такового на желто-бурых глинах более высоким содержанием илистой фракции (49-72%), а также резким доминированием в илистой фракции монтмориллонит-бейделлита, унаследованного от отложений чеганской свиты. Количество этого компонента меняется от 74 до 88% от суммы компонентов ила или 42-62% от содержания почвы в целом. Гидрослюды триоктаэдрического типа оставляют всего 8-23% и следы или 1-5% каолинита. Распределение указанных минералов в пределах профиля довольно равномерное. Выделяется корочка (0-2 см), в илистой фракции которой содержание смектита наименьшее (до 74%), а доля гидрослюд более высокая (23%).

Проведена оценка влияния факторов почвообразования на возможность развития слитогенеза в рассматриваемых почвах по методике Н.Б. Хитрова (2003). Для каштановых и лугово-каштановых карбонатных солонцевато-солончаковатых глинистых почв комплексная обобщенная оценка оказалась «низкой». Для почв, сформированных на отложениях чеганской свиты, – «выше средней». Основным дифференцирующим фактором этой оценки является комплекс литогенных признаков, а именно показатели минералогического состава и количество илистой фракции. На этом основании почвы, развитые на отложениях че-ганской свиты, целесообразно отнести к слитым карбонатным солонча-коватым глинистым. Этот тип почв создает контрастную мозаику с каштановыми.

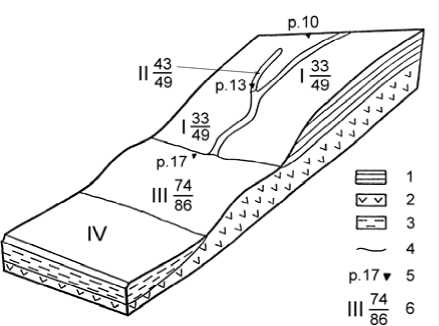

Проведенные исследования позволили рассмотреть пространственное распределение минералов. На ключевом участке наблюдается смена почв с контрастными свойствами, обусловленными различиями в их минералогическом составе (рис. 2). Содержание смектитовой фазы изменяется от 15-20% для каштановых почв до 50-60% для слитоземов. По этим признакам описываемая почвенная комбинация относится к мозаикам. Но поскольку слитоземы занимают подчиненное положение в рельефе, установлено явление перераспределения водорастворимых солей между компонентами почвенного покрова (Столбовой, 1974). Более того, рентгенографически отмечается некоторое обогащение верхней корочки слитой почвы продуктами суспензионного переноса глинистых минералов (в первую очередь, гидрослюд) с поверхности каштановых почв, занимающих верхние гипсометрические уровни.

Поэтому исследуемую почвенную комбинацию целесообразно рассматривать, как и было предложено ранее (Столбовой, 1974, 1975), как сочетание-мозаику, компонентами которой являются каштановые и луго- во-каштановые карбонатные солончаковатые почвы, развитые на лёссовидных суглинках, и слитые карбонатные солончаковатые глинистые почвы, развитые на отложениях чеганской свиты.

Рис. 2. Блок-диаграмма сочетания-мозаики каштановых карбонатных солончаковатых глинистых почв (по Столбовому, 1975), дополненная пространственным распределением смектитового компонента в поверхностных горизонтах почв и почвообразующих породах. Породы: 1 – желто-бурые карбонатные лёссовидные глины; 2 – тяжелые третичные чеганские глины; 3 – аллювиально-делювиальные суглинки; 4 – границы почв; 5 – номер разреза и место его положения; 6 – римская цифра означает почву (I – каштановая карбонатная солончаковатая; II – лугово-каштановая карбонатная солонцевато-солончаковатая; III – слитая карбонатная солончаковатая глинистая почва; IV – лугово-степной фи-тогенно-неупорядоченный комплекс почв), арабские цифры соответствуют содержанию смектитового компонента (%) в поверхностном горизонте почвы (числитель) и в породе (знаменатель).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пределах Центрально-Тургайской депрессии наблюдаются выходы на поверхность палеогеновых глин чеганской свиты. Почвы, развитые на таких отложениях, существенно отличаются по составу и свойствам от почв, развитых на лёссовидных суглинках и глинах четвертичного возраста. Почвы, сформированные на глинах чеганской свиты, характеризуются высокой емкостью катионного обмена, низкой водопроницаемостью, сильным набуханием при увлажнении, плотным сложением при высыхании с образованием глубоких трещин, низким содержанием гумуса фульватного состава. В профиле почв ярко выражены унаследованные от породы признаки: наличие легкорастворимых солей, гипса, карбонатов кальция, оливковая окраска, глинистый гранулометрический состав, вы- сокое содержание минералов смектитовой группы. По Классификации почв России (2000) эти почвы ближе всего соответствуют типу «темных слитых», однако они не имеют темной окраски. По классификации Н.Б. Хитрова (2003) почвы соответствуют типу слитоземов светлых.

Наследование почвами минералов от пород разного генезиса и состава предопределило контрастный характер пространственного распределения глинистых минералов в почвах и формирование почвенной комбинации типа сочетание-мозаика.

Список литературы Пространственное распределение глинистых минералов в почвах Центрального Тургая

- Карпинский А.П. Третичные осадки восточного склона Урала//Записки Уральского общества естествоиспытытелей. 1883. Т. 7. Вып. 3.

- Казанцева Э В. Почвообразование на третичных глинах в условиях западного и южного Казахстана. Автореф. дис. … к. с.-х. н. Алма-Ата, 1978. 28 с.

- Классификация почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2000. 235 с.

- Лавров В.В. Морской палеоген Зауральских равнин и его континентальные эквиваленты. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1957. 116 с.

- Овечкин. Н.К. Отложения среднего палеогена Тургайской впадины и Северного Прикаспия//Тр. ВСЕГЕИ. 1954.

- Разумова В.Н. Меловые и третичные формации западной части Центрального и Южного Казахстана//Тр. геол. ин-та АН СССР. Вып. 46. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

- Соколов С.С. Инженерно-геологические условия Тургайского прогиба. М.: ВСЕГИНГЕО, 1961.

- Столбовой В.С. К изучению структуры почвенного покрова центральной части Тургая//Почвоведение. 1974. №10. С. 19-30.

- Столбовой В С. Почвы и почвенные комбинации подзоны собственно каштановых почв Западной части Центрального Казахстана. Автореф. дис. … к. географ. н. М., 1975. 38 с.

- Хитров Н.Б. Генезис, диагностика, свойства и функционирование глинистых набухающих почв Центрального Предкавказья. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2003. 505 с.

- Ярилова Е.А., Столбовой В.С. Микроморфология каштановых карбонатных почв в связи с некоторыми особенностями их генезиса//Почвоведение. 1974. №3. С. 92-100.