Пространственные изменения численности населения в степной зоне России

Автор: Соколов Александр Андреевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографические процессы

Статья в выпуске: 3 (73), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ региональных особенностей изменения численности населения по муниципальным районам и городским округам степной зоны. В результате исследования выявлены важные факторы пространственной дифференциации численности населения. Установлено, что крупные города и прилегающие к ним территории являются районами опережающего роста населения, в то время как больше половины жителей степной зоны проживает в регионах с сокращающимся населением Сложившаяся демографическая ситуация способствует формированию на большей части территории зон демографического кризиса. Результаты анализа могут быть использованы в разработке различных аспектов социально-экономической политики субъектов РФ, расположенных на территории степной зоны. В основу исследования легли статистически данные за период с 2010 по 2015 гг., по 661 муниципальному образованию.

Степь, демографическая динамика, территории, городское и сельское население

Короткий адрес: https://sciup.org/14347633

IDR: 14347633

Текст научной статьи Пространственные изменения численности населения в степной зоне России

С оциально-демографическая ситуация в регионах степной зоны России достаточно разнообразна. Здесь присутствуют муниципальные образования с заметно различающимися характеристиками численности населения и соотношениями ее компонентов, особенностями половозрастного состава, спецификой протекания процессов рождаемости, смертности и миграции. В то же время современный этап демографических процессов степных регионов был ознаменован существенными изменениями параметров воспроизводства населения и направленности динамики движения населения. Вот уже более двух десятилетий в регионах наблюдается неустойчивость демографических трендов, что создает серьезную неопределенность при проведении стратегического планирования развития территории. Все это актуализирует необходимость комплексного диагностирования демографической системы степной зоны России и ее пространственновременных особенностей [1; 2].

Исследования в масштабе муниципальных образований позволяют более наглядно выявить связь дина- мики численности населения и трансформации расселения.

На уровне субъектов РФ сдвиги в расселении заметны по соотношению численности миграционных потоков между регионами, а внутри регионов — по обмену населением между городской и сельской местностью. Но чаще всего изменение общей демографической картины происходит под воздействием всего комплекса выше перечисленных факторов.

Территориально степная зона России охватывает значительное пространство площадью 1,7 млн. км2, или 10% от общей территории страны. При этом она не представляет собой сплошного степного пояса, образуя изолированные ареалы к востоку от Алтая. Вытянутая преимущественно в широтном направлении между 45 и 55°с.ш., степная зона России имеет ширину с севера на юг от 150 до 600 км [3].

Природно-ресурсные основы хозяйственной деятельности в степной зоне России имеют свою специфику. Российская степь обладает существенным аграрным потенциалом. Сочетание благоприятного рельефа, плодородных почв и климатических особенностей являются определяю- щими условиями для степей как главной зоны земледелия России. На долю пашни приходится 75 % всех пахотных угодий страны, или 86 млн. га. Основная доля пашни отведена под зерновые и зернобобовые культуры, на которой собираются 90% всего урожая зерновых России.

В основе промышленного производства ведущая роль отведена добычи и переработке полезных ископаемых. Топливные ресурсы представлены исключительно нефтегазовыми и угольными месторождениями, также имеются незначительные месторождения горючих сланцев и асфальтитов. В регионах степной зоны России добывается 20% нефти и 5,1% природного газа.

Руды цветных металлов представлены крупными месторождениями меди, цинка, свинца, алюминия, никеля и титана. В меньших объемах имеются месторождения, серебра, золота и редких металлов. Месторождения руд черных металлов располагают полной сырьевой базой (железные, марганцевые и хромовые руды).

Нерудные полезные ископаемые представлены месторождениями фосфоритов, серы, поваренной соли, глауберовой соли, асбеста, гранитов, гипса, известняка, доломита, мрамора, песчаника и др. Таким образом, степная зона России является важной ареной хозяйственной деятельности.

В то же время подавляющая часть современных исследований степей посвящена ее природной составляющей, вопросам социально-экономического характера уделено крайне мало внимания. В значительной мере это обусловлено историческим восприятием степи как территории чуж- дой и малопригодной для жизни, однако стратегическое значение степей для безопасности России трудно переоценить.

Рост, сокращение и концентрация населения

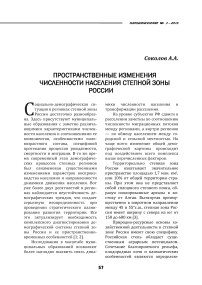

При анализе численности населения 34-ти регионов степной зоны России за период 2010-2014 гг., была выявлена положительная динамика, она увеличилась примерно на 0,4%, или 285,7 тыс. человек и составляет 67,5 млн. жителей [3; 5] (рис. 1).

В 13-ти регионах степной зоны, демографическая картина имеет положительную тенденцию: в Республике Ингушетия рост составил около 9%, в Чеченской Республике население увеличилось на 6%, в Тюменской области на 4%. В Краснодарском крае и Новосибирской области население увеличивалось в среднем на 3%. В республике Дагестан, Адыгея и Татарстан рост составил около 2%. В Белгородской, Астраханской, Челябинской области и Ставропольском крае, количество населения увеличивалось в среднем менее чем на 1%.

В 21-м регионе степной зоны за этот же период население сокращалось. В Курганской области и республике Калмыкия сокращение составило около 3%, в половине регионов — от 1 до 2%. На остальных территориях численность население осталась без изменений или сократилась менее чем на 1% (рис. 2).

При рассмотрении карты степной зоны России в разрезе муниципальных образований становиться более очевидным, в каких местах происходит сокращение, рост и концентрация населения.

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 1. Изменение численности населения регионов степной зоны за 2010-2014 гг., %

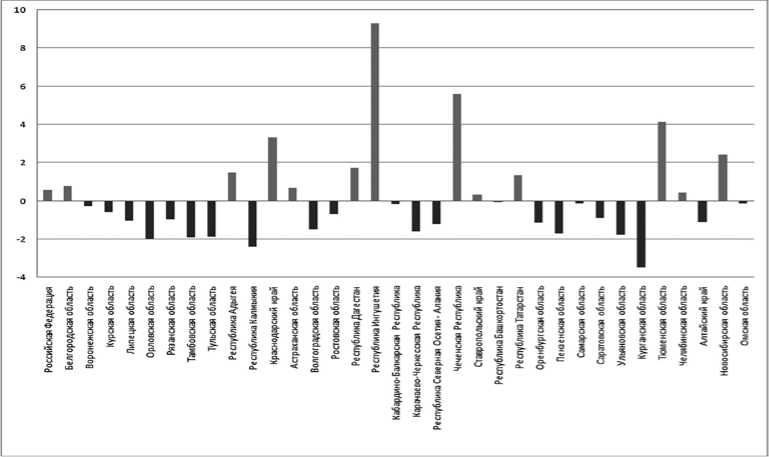

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 2. Изменение численности населения в разрезе муниципальных образований за 2010-2014 гг., %

В период с 2010 г. по 2015 г., большая часть населения Курганской, Пензенской, Тамбовской и Липецкой областях, жили в муниципальных районах с самым высоким показателем сокращения населения, в Оренбургской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях преобладают муниципальные районы со средними показателями сокращения населения. В Алтайском Крае, Новосибирской и Омской областях также преобладают районы с высокими и средними показателями сокращения населения, однако в них на 10-15% территории располагаются районы с положительной демографической обстановкой.

На первый взгляд, может показаться, что регионы с сокращающимся населением полностью безнадежны, но это не так. Как правило, концентрация таких муниципальных образований происходит на территориях с менее благоприятными климатическими или экономическими условиями, тем не менее, в основном они уже миновали этап максимального снижения численности населения. Большинство таких районов географически сконцентрировано в пределах Центрально-Черноземной зоны, в Зауралье и Алтае [4].

В регионах с растущим населением, муниципальные районы с положительной демографической динамикой в среднем занимают от 10 до 30% территории. Большая их часть расположена в пределах северного Кавказа и Причерноморья. Так, в Ингушетии, Чечне и Краснодарском крае подавляющая часть людей проживает в районах с растущим населением. Число жителей в этих местах увеличилось более чем на 3%. В пределах Центрально-Черноземной зоны выделяется Белгородская область — здесь рост населения составил около 1%, и на 15% территории преобладают муниципальные районы с растущим населением.

Почти во всех субъектах РФ число жителей городов и прилегающих к ним земель растет. Во многих регионах, особенно в Азиатской части, они часто являются единственными территориями, где население увеличивается. Например, в Курганской и Оренбургской областях рост населения концентрируется почти исключительно в областных центрах и прилегающих территориях. В то время как в Южной части степной зоны России — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, помимо областных центров и прилегающих к ним районах, высокие темпы роста наблюдаются и в других муниципальных районах и городах.

Различия между городами по темпам роста населения напрямую связаны с их размерностью. Так, в крупных городах с населением от 500 тыс. и более одного миллиона человек, рост населения составляет от 0,5 до 5%. Тогда как в городах с населением менее 500 тыс. человек наблюдается разнонаправленная динамика, практически во всех городах с население менее 100 тыс. человек преобладает сокращение численности населения.

Урбанизация и субурбанизации

В степной зоне России рост городских территорий по большей части происходит за счет сельских населенных пунктов, большие города буквально высасывают население из менее населенных и удаленных районов, в меньшей степени этот процесс охватывает малые города, так же активно отдающих свое население. В южной части степной зоны в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области эта тенденция концентрируется в небольших и средних городах. В то же время прилегающие к региональным центрам территории растут более высокими темпами, чем сами городские территории. Активное развитие пригородных жилых комплексов способствует оттоку жителей из городов и росту населения в прилегающих территориях.

Зоны демографического роста и упадка

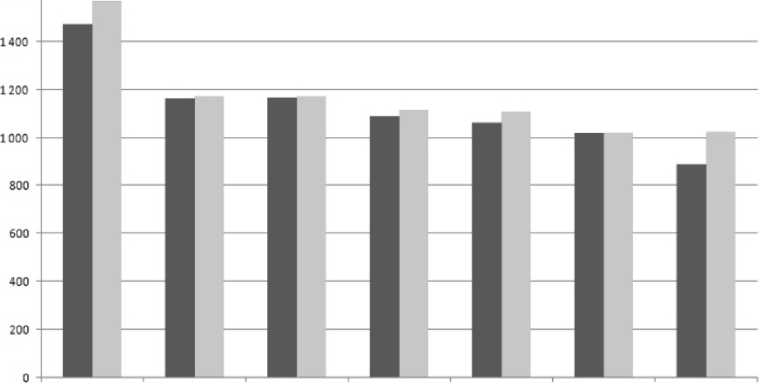

За последнее пять лет на землях, окружающих городские территории, наблюдался существенный рост населения, который в некоторых районах превысил 15%. За тот же пе- риод не менее значительный прирост происходил в крупных городах: на данный момент в пределах степной зоны расположены 7 городов-миллионников с населением свыше 8 млн. человек. Данные города во многом являются локомотивами этого процесса, именно сюда направлены основные миграционные потоки, обеспечивающие развитие данных территорий (рис. 3).

Исторически территории степной зоны с убывающим населением городов и районов — староосвоенные земли Центрально-Черноземного района. Наличие поблизости крупного мегаполиса способствует активному вымыванию молодого населения с данной территории. Это создает отрицательные предпосылки для демографической обстановки в регионе.

■ 2010

Новосибирск Самара Омск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград Вороне*

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 3. Изменение численности населения в крупных городах степной зоны за 2010-2014 гг., тыс. человек

Еще одной зоной современного демографического кризиса, протянувшейся вдоль всей степной зоны, являются земли целинного и промышленного освоения, для которых трудные времена начались сразу после их активного заселения.

Экономика подобных городов и районов начала затухать. Это было связано с резким падением урожайности на новых территориях и однобокостью промышленного развития моногородов (рис. 4).

Источник: Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 4. Зоны демографического роста и упадка

Заключение

Территориальная картина роста и сокращение населения почти во всех субъектах РФ имеет разнонаправленную динамику. Лишь немногие из них имеют сравнительно однородную картину демографического развития. В Краснодарском и Ставропольском краях преобладают районы с относительно небольшим сокращением жителей, а в Курганской, Пензенской и Тамбовской областях — районы с интенсивно сокращающимся населением.

Крупные города и прилегающие к ним территории являются районами опережающего роста населения. В некоторых муниципальных районах рост населения за 2010-2014 гг. превысил 15%. Однако развитие городов преимущественно происходит за счет миграции из сельских районов.

Более 60% населения степной зоны проживает в регионах с сокращающейся численностью и только 10% — на территориях, где наблюдается рост.

Наибольший рост населения приходиться на субъекты РФ, имеющие статус края, далее следуют республики, а в большинстве областей происходит сокращение численности населения.

Сложившаяся демографическая обстановка способствует формированию на большей части территории, так называемых зон демографического кризиса за счет интенсивного сокращения населения по естественным причинам и активного миграционного оттока.

Список литературы Пространственные изменения численности населения в степной зоне России

- Капица С.П. Парадоксы роста: законы развития человечества. -Москва: Династия. 2012. -201 с.

- Вишневский А.Г. Россия: демографические итоги двух десятилетий//Мир России. -2012. -№ 3. -С. 3-40.

- Чибилёв А.А. Степной мир Евразии от Венгрии до Монголии. -Оренбург: Русское географическое общество, 2013. -117 с.

- Нефёдова Т.Г. Российская периферия как социально-экономический феномен//Региональные исследования. -2008. -№ 5. -С. 14-31.

- Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований. -. -Режим доступа: http://www gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 21 апреля 2016 г.)