Пространственный потенциал агломерационных эффектов: методика определения на материалах санкт-Петербургской агломерации

Автор: Олифир Д.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Современные методологические подходы и методики исследования агломерационных эффектов направлены на определение и оценку пространственных потенциалов развития и взаимодействия территорий различного иерархического уровня. При этом не учитываются возможности современного программного обеспечения, позволяющего обнаруживать на картографических моделях внутриагломерационные пространственные резервы - пространственные потенциалы. В работе используются пространственно-функциональный и синергетический (агломерационный) подходы, а также метод потенциалов, статистический метод и картографическое моделирование. Раскрыта теоретическая основа образования пространственных потенциалов во внутриагломерационной среде и предложен методический подход к их определению на основе агломерационных эффектов демографо-расселенческой и экономической структур Санкт-Петербургской агломерации. Согласно полученным расчётам были построены картографические модели, соответствующие исследуемым структурам, отражающие пространственные потенциалы агломерационных эффектов, которые представлены группами из пяти кластеров. Уровни кластеров пространственных потенциалов и их конфигурации получены через нейросетевое программное обеспечение «Surfer Golden Software». Выявлено, что группы кластеров потенциалов демографо-расселенческой структуры - гравитационный, высокопотенциальный, среднепотенциальный и низкопотенциальный - имеют меньшие территориальные площади воздействия в отличие от аналогичных групп кластеров экономической структуры. При этом очень низкопотенциальный кластер демографо-расселенческой структуры значительно превосходит по площади аналогичный кластер экономической структуры, распространяясь за пределы городов, расположенных в восточной и юго-восточной частях периферии Санкт-Петербургской агломерации. Направления будущих исследований связаны с разработками новых методологических и методических подходов, нацеленных на поиск и моделирование агломерационных эффектов и их пространственных потенциалов в функциональных структурах отдельных городов, городских агломераций или регионов (инвестиционных, инновационных, экологических, транспортных, сервисных, культурных и прочих структур). Также перспективным направлением является определение пространственных потенциалов на основе агломерационных эффектов отдельных крупных предприятий по количественным показателям эффективности их функциональной деятельности, что затруднено в силу отсутствия открытых статистических данных.

Городская агломерация, санкт-петербургская агломерация, внутриагломерационная среда, агломерационный эффект, потенциал, демографо-расселенческая структура, экономическая структура, кластер

Короткий адрес: https://sciup.org/147243888

IDR: 147243888 | УДК: 332.12 | DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.6

Текст научной статьи Пространственный потенциал агломерационных эффектов: методика определения на материалах санкт-Петербургской агломерации

Представители региональной экономической науки проявляют повышенный интерес к пространственному аспекту развития городов, городских агломераций и регионов. При этом отдельно взятые городские агломерации, обладая уникальными пространственными свойствами концентрации, локализации, полифункциональности, конкурентоспособности, инновационности, коммуникационности, социально-деловой активности, многовекторности и динамичности развития, формируют агломерационные эффекты, оказывающие положительное воздействие на окружающие территории. Агломерационные эффекты выступают фундаментальной основой определения пространственных потенциалов развития территорий, базирующихся на взаимосвязях и взаимодействиях исследуемых объектов, относящихся к определённым функциональным структурам. Подобные исследования проводятся на различных территориально-иерархических уровнях – от промышленных агломераций, сформированных в пределах отдельных городов или городских агломераций, до групп соседних регионов.

В зависимости от масштаба территориально-иерархического уровня агломерационные эффекты подразделяются на два типа: эффекты локализации и эффекты урбанизации. Первый тип, исходя из его названия, основывается на локализации в отдельных очагах пространства предприятий, принадлежащих к одному или взаимосвязанному (взаимозависимому)

виду экономической деятельности (отрасли). Следовательно, для него характерен уровень отдельных городов, городских и промышленных агломераций. Второй тип, являясь следствием первого, проявляется за счёт концентрации населения и разнообразия видов деятельности (специализаций) прежде всего в городских агломерациях. В данном случае городские агломерации служат источниками агломерационных эффектов на межрегиональном уровне, а их ядра – на региональном (в рамках отдельного региона).

Актуальность проблематики исследования заключается в том, что крупнейшие городские агломерации моноцентрического типа достигли критической точки поляризации ядра – концентрации населения и видов экономической деятельности, способствующей дальнейшей «интенсификации асимметричности внутри-агломерационной пространственной структуры» (Макарова, 2021). В них необходим переход к полицентрической модели пространственного внутриагломерационного развития, основанного на выявлении потенциальных возможностей периферийных территорий максимально использовать преимущества агломерационного эффекта. Данное обстоятельство определяет необходимость разработки нового методического подхода, направленного на поиск конкурентоспособных возможностей и резервов внутриагломерационного пространства, которые могут быть использованы в практике пространственного и социально-экономического развития городской агломерации. Современные нейросетевые возможности специализированных компьютерных программных обеспечений позволяют вскрывать пространственные свойства за счёт построения картографических моделей, базирующихся на числовых значениях определённых показателей и учитывающих их нелинейность в процессе обработки данных на основе общих свойств, что, в отличие от механических способов, является наиболее точным и результативным.

Выбор Санкт-Петербургской агломерации в качестве территориальной основы обусловлен тем, что она является второй по величине (после Московской) крупнейшей агломерацией России, в которой, как показали проведённые автором исследования (Олифир, 2022; Olifir, 2023; Mezhevich, Olifir, 2023), наиболее ярко выражен моноцентрический тип. В связи с этим предлагаемый методический подход и его инструментарий могут быть использованы в городских агломерациях аналогичного типа. Пространственная структура Санкт-Петербургской агломерации представлена ядром – г. Санкт-Петербургом в границах субъекта РФ и периферией – районами Ленинградской области, административные центры которых располагаются на расстоянии в пределах двухчасовой доступности по линиям автомобильных дорог от центральной точки ядра (Дворцовая площадь).

Гипотеза исследования заключается в том, что определяемые пространственные потенциалы агломерационных эффектов в демографо-расселенческой и экономической структурах Санкт-Петербургской агломерации позволят вскрыть резервы исследуемого внутриагломе-рационного пространства, которые могут быть эффективно использованы в процессе оптимизации и снижении диспропорций между ядром и периферией.

Цель работы – развитие теоретических основ и методических подходов, направленных на определение пространственных потенциалов на основе сложившейся организации и уровня развития агломерационных эффектов демографо-расселенческой и экономической структур во внутриагломерационной среде крупнейшей городской агломерации России – Санкт-Петербургской.

Задачи исследования:

– предложить методический подход к определению пространственных потенциалов на основе агломерационных эффектов демо-графо-расселенческой и экономической структур городской агломерации;

– сформулировать теоретическую основу образования пространственных потенциалов во внутриагломерационной среде;

– построить картографические модели, отражающие пространственные потенциалы агломерационных эффектов демографо-рассе-ленческой и экономической структур Санкт-Петербургской агломерации, и проанализировать полученные результаты.

Литературный обзор

Из отечественных региональных экономических исследований последних пяти лет, посвящённых рассматриваемой тематике, отметим работу С.Н. Растворцевой и Л.Т. Снитко, в которой по значениям (уровням) индекса специализации регионов России в сельском хозяйстве и сфере услуг (35 субъектов РФ), добывающей и обрабатывающей промышленности (по 24 субъекта РФ в каждой отрасли) были построены соответствующие эконометрические модели агломерационных эффектов, позволившие выявить потенциал их влияния на социально-экономическое развитие регионов (Растворцева, Снитко, 2020). Методология моделирования потенциалов экономического роста регионов России, города которых имеют численность населения от 1 млн человек, предложена Н.А. Бураковым и А.Я. Рубинштейном. В нее включены показатели, характеризующие инновационный, инвестиционный и человеческий потенциалы, с определением для каждого из них вектора нормированных весов по модели Мэнкью – Ромера – Вейла, послужившей методической основой для проведения структурного анализа динамики экономического развития 12 исследуемых регионов РФ (Бураков, Рубинштейн, 2020). Подход к оценке потенциала социально-экономической среды для формирования кластеров в регионах РФ предложен А.А. Панкратовым, Р.А. Мусаевым и С.В. Ба-диной. В его рамках учёными выделены шесть тематических блоков – субиндексов (экономическое развитие, технологическое развитие, НИОКР, малое и среднее предприниматель- ство, инфраструктура, пространственное развитие) с соответствующими нормированными статистическими показателями, среднее арифметическое которых образует значение интегрального индекса, позволившего определить регионы РФ, обладающие наибольшими потенциалами для формирования в них кластеров, а также перспективные регионы для создания новых кластеров (Панкратов и др., 2021). Модель оценивания агломерационных эффектов на примере регионов юга Сибири, базирующаяся на расчёте двух регрессионных уравнений – в зависимости от выручки i-предприятия в t-году и в зависимости от прибыли i-предприятия в t-году, представлена в исследовании Е.А. Ко-ломак и А.И. Шерубнёвой. В основе регрессионных уравнений лежат такие переменные, как активы предприятия, заработная плата, возраст предприятия, отраслевая принадлежность (ОКВЭД), форма собственности, расстояние от i-предприятия до регионального центра. Полученные результаты показали значимость агломерационных эффектов для исследуемых регионов: «Расчёты показали увеличение средней выручки и прибыли предприятий в результате сокращения расстояния и, соответственно, снижения барьеров выхода на крупные рынки региональных столиц» (Коломак, Шерубнёва, 2023).

В рамках зарубежных исследований Р. Целл-мером на основе показателей плотности населения и плотности розничных магазинов проведена пространственная картографическая оценка рыночного потенциала в польских городах Лодзь, Познань и Вроцлав (Cellmer, 2023). Ю. Ян, Ф. Касет и Б. Деруддер в ходе анализа региональных стратегий экономического и городского развития в Китае пришли к выводу о том, что города, заимствуя размеры у крупных городских агломераций, способствуют региональному экономическому росту (Yang et al., 2023). Л. Чен с соавторами, проанализировав влияние плотности населения на экономический рост в городской агломерации равнины Гуаньчжун (Китай), определили, что плотность населения может существенно и устойчиво способствовать экономическому росту периферийных районов и уездов агломерации. При этом скопление населения вблизи железнодорожных станций оказывает более сильное влияние на экономический рост (Chen et al., 2023).

В исследовании С. Чжан с соавторами показано, как пространственно-функциональное разделение в городских агломерациях Китая оказывает сильное смягчающее воздействие на негативные внешние эффекты (Zhang et al., 2023). Л. Лима с соавторами на примере 35 городов США выявили взаимосвязи между пространственной конфигурацией города и расположением в нём магазинов. Полученный результат свидетельствует о том, что города с более высокими значениями веса контактов (количество кратчайших путей, взвешенных по плотности жителей, в сети, загруженной розничной торговлей), демонстрируют больший объем розничных продаж в пределах меньших радиусов (до 1000 м) (Lima et al., 2023).

Одним из наиболее распространённых методов эконометрики, используемым как в отечественных, так и в зарубежных региональных (пространственных) экономических исследованиях, является метод пространственной автокорреляции Морана. Расчёт производится с помощью глобального и/или локального индекса Морана, позволяющего определить диспропорции, связи и взаимовлияния между изучаемыми территориальными образованиями различных административных иерархий. Так, И.В. Наумовым определены направления формирования инвестиционного потенциала в регионах России и выявлены четыре взаимосвязанных региональных кластера (Наумов, 2019). А.В. Рыбкиным и В.Л. Бабуриным представлена оценка потенциала агломерационных процессов в Иркутской агломерации. Рассматривая агломерационные процессы через предпосылки возникновения агломерационных эффектов (эффектов локализации и урбанизации), исследователи оценивают их параметры для определения территориальных кластеров исследуемой агломерации (эффект локализации) через индекс Морана и для выявления разнообразия видов экономической деятельности (эффект урбанизации) – через индекс Шеннона (Рыбкин, Бабурин, 2019). Ю.Г. Лавриковой и А.В. Суворовой оценена связь между индикаторами развития «численность постоянного населения» и «отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» соседних (близкорасположенных) территорий в границах четырёх субъектов РФ: Челябинской области, Краснодарского края,

Республики Татарстан и Кемеровской области (Лаврикова, Суворова, 2020). М.Н. Макаровой в системе расселения муниципальных образований Свердловской области определены ключевые точки притяжения, а также прямые и обратные пространственные взаимосвязи между ними (Макарова, 2021). Оценка взаимосвязей между отдельными субъектами РФ представлена в исследовании А.В. Суворовой. В нём выявлена прямая связь между значениями показателя численности населения в расположенных вблизи друг от друга регионах РФ: «Изменение значения рассмотренного показателя при переходе от региона к региону происходит постепенно» (Суворова, 2019).

В зарубежных публикациях на основе метода пространственной автокорреляции Морана Й. Спайкером с соавторами по данным стандартизированных показателей смертности в Колумбии были получены географические кластеры высокой и низкой смертности (Spijker et al., 2021). Пространственные закономерности в штатах США, связанные с состоянием гендерного разрыва в заработной плате в строительных профессиях, представлены в работе С.Н. Манеш с соавторами (Manesh et al., 2020). Пространственные кластеры уровня разводов в Омане определены в исследовании Ш. Мансур, Э.Ф. Салех и Т. Аль-Авади (Mansour et al., 2020). Р. Энкарнасьон, Д. Магней и А.Ж. Кастро, рассматривая конкурентоспособность крупных мегаполисов Филиппин, выявили в них структуру кластеризации городов и муниципалитетов, между которыми существует «дополнение», а не конкуренция (Encarnacion et al., 2023).

Проведённый литературный обзор позволяет говорить о большом количестве методологических подходов и методик исследования, направленных на определение и оценку пространственных потенциалов развития и взаимодействия, в т. ч. базирующихся на агломерационных эффектах. Результаты имеющихся исследований представлены, с одной стороны, математическими моделями с оценочными расчётами между зависимыми переменными показателями, с другой стороны, группами географических кластеров, выделенных согласно результатам производимых расчётов с учётом административно-территориальных границ. При этом в научно-исследовательском поле отсутствуют работы, посвящённые поиску

(вскрытию) внутриагломерационных пространственных резервов (потенциалов), которые положительно могут быть использованы прежде всего на периферийных территориях крупнейших городских агломераций моноцентрическо-го типа.

Методы исследования

В работе используются пространственнофункциональный и синергетический (агломерационный) подходы к исследованию. Первый подход учитывает пространственную внутриагло-мерационную организацию структур, включая кратчайшие расстояния по линиям автомобильных транспортных коммуникаций между всеми городами агломерации для демографо-рассе-ленческой структуры и между административными центрами агломерации для экономической структуры. Второй подход направлен на определение эффекта отдачи на окружающее пространство за счёт концентрации населения в отдельных очагах (городах) агломерации – демографо-расселенческая структура и результативности хозяйственной деятельности, приуроченной к административным центрам агломерации, экономическая структура.

В представленном исследовании нашли отражение следующие специализированные научные методы: метод потенциалов, статистический и картографическое моделирование .

Метод потенциалов позволяет определить ареал пространственного потенциала воздействия агломерационных эффектов в зависимости от месторасположения городов и расстояний по отношению к другим городам, входящим в состав агломерации. Он заимствован из физических законов гравитации И. Ньютона и взаимодействия точечных электрических зарядов Ш. Кулона. Основоположником его применения в региональных (пространственных) экономических исследованиях принято считать астрофизика Дж.К. Стюарта, предложившего в 1941 году закон пространственного взаимодействия населения двух регионов, «демографическая сила» притяжения которых выражается, по аналогии с гравитационной постоянной, постоянной величиной миграционного потока (k), умноженной на произведение численности населения исследуемых городов (N1 N2) обратно пропорциональных квадрату расстояния между ними (d2) (Stewart, 1941). Формула демографического потенциала Дж.К. Стюарта имеет ограниче- ние в практическом применении, связанное с постоянной величиной миграционного потока между исследуемыми городами (k), которая может быть определена со значительными оценочными погрешностями. Поэтому в дальнейшем данная формула была модифицирована, например, в трудах советских экономико-гео-графов Ю.В. Медведкова (Медведков, 1965) и О.А. Евтеева (Евтеев, 1969), в которых гравитационная постоянная отсутствовала. Последующие модификации формулы потенциалов привели к определению демографического потенциала исследуемого города, на основе показателя численности населения в нём, суммируемого к отношению сумм численности населения всех городов, включенных в исследование, и расстояний между ними (Гусейн-Заде и др., 1988):

l = n

Dpi=pi+i ■ l=1

где Dр i – демографический потенциал i -го города; P i – численность населения в i -м городе, для которого определяется потенциал; P j – численность населения в других исследуемых j -городах; D ij – кратчайшее расстояние по линиям автомобильных дорог от i -го города, для которого определяется потенциал, до других исследуемых j -городов; n – общее число исследуемых городов.

Статистический метод включает метод сводного индекса , представляющего собой суммарный среднеарифметический показатель частных значений абсолютных показателей, применение которого позволяет определить средний эффект (уровень) развития экономических структур в административных единицах городской агломерации. В данном исследовании уровень развития экономических структур определим с помощью сводного индекса экономического развития (EDI) , предложенного и апробированного автором в одном из предыдущих исследований (Olifir, 2023):

VIP + PO + RT + VPS + VIC

EDI = , (2)

где VIP – объём отгруженной промышленной продукции, млн руб.; PO – прибыль орга- низаций (предприятий), млн руб.; RT – оборот розничной торговли на душу населения, млн руб.; VPS – объём платных услуг на душу населения, млн руб.; VIC – объём инвестиций в основной капитал по организациям, млн руб.

Индекс экономического развития основывается на учёте абсолютных значений показателей трёх сфер хозяйственной деятельности: производство (объём отгруженной промышленной продукции на душу населения; прибыль организаций); потребительский рынок (оборот розничной торговли на душу населения; объём платных услуг на душу населения) и инвестиции (объём инвестиций в основной капитал по организациям на душу населения).

Для определения пространственного потенциала на основе агломерационного эффекта экономической структуры полученные результаты расчётов индекса экономического развития проводятся через формулу потенциала, которая будет представлена в следующем виде:

i=n

Z EDI/

,

Di] i=i

где Ep i – экономический потенциал i -го административного центра; EDI i – индекс экономического развития в i -м административном центре, для которого определяется потенциал; EDI j – индекс экономического развития в других исследуемых j -административных центрах; D ij – кратчайшее расстояние по линиям автомобильных дорог от i -го административного центра, для которого определяется потенциал, до других исследуемых j -административных центров; n – общее число исследуемых административных центров.

В отличие от демографического потенциала, который рассчитывается на основе показателя численности населения в городах, включенных в состав Санкт-Петербургской агломерации, расчёт лежащего в основе экономического потенциала сводного индекса экономического развития проводится по г. Санкт-Петербургу (ядру) и муниципальным районам периферии (Ленинградской области), что связано с отсутствием статистических данных по показателям, составляющим его основу в разрезе городов.

Статистическую базу абсолютных показателей, лежащих в основе определения потенциалов, составили данные Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) и Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (последний – для расчёта индекса экономического развития в муниципальных районах периферии).

Метод картографического моделирования является средством информации и инструментом познания действительности, позволяющим на основе количественных значений показателей исследуемых структур и их пространственной привязки к географическим координатам, отобразить (визуализировать) свойства пространственных закономерностей внутриагло-мерационного развития на картографической плоскости. Современное компьютерное программное обеспечение, базирующееся на нейронных сетях, наиболее точно и эффективно осуществляет построение картографических моделей. К такому программному обеспечению относится «Surfer Golden Software», в котором заложены нейросетевые функции интерполяции, позволяющие получать картографические модели высокого качества и точности исходя из пространственных числовых данных. С его помощью будет проведено картографическое моделирование результатов, полученных при расчётах потенциалов демографо-расселенче-ской и экономической структур, и построены соответствующие картосхемы, демонстрирующие кластеры пространственных потенциалов различных уровней и конфигурационных форм в Санкт-Петербургской агломерации. Построение картографических моделей осуществляется следующим образом: уровень развития агломерационного эффекта исследуемой функциональной структуры, определяемый величиной показателя Z, привязывается к географическим координатам Х и Y, т. е. непространственные данные переводятся в пространственные. Величина Z в демографо-расселенческой структуре привязывается к координатам городов агломерации, а величина Z в экономической структуре – к координатам административных центров агломерации. Дальнейший преобразовательный процесс используемого программного обеспечения интерпретирует полученный результат в рамках замкнутой системы – внешней границы городской агломерации с выделением кластеров различных уровней и конфигураций.

Результаты исследования

В региональной экономической науке классическая модель «центр – периферия» появилась в 1966 году, когда её автор Дж. Фридман опубликовал работу под названием «Политика регионального развития: опыт Венесуэлы» (Friedmann, 1966). Ключевое положение его теории заключается в том, что дифференциация агломерационного пространства порождается за счёт концентрации населения и видов экономической деятельности (хозяйствующих субъектов) в центральном крупном городе (ядре) и снижается от него на периферии по мере увеличения расстояния. При этом между центром (ядром) и периферией формируется тесная взаимосвязь. Представленное положение послужило фундаментальной основой авторского теоретического обоснования генезиса пространственных потенциалов в пределах отдельно взятой городской агломерации (внутриагломераци-онной среды) .

Отметим, что ядро и периферия образуют две внутриагломерационные силы гравитации – центробежную («ядерную») и центростремительную («периферийную»). Ядро агломерации выступает в качестве агломерационного (синергетического) источника и «реактора» внутри-агломерационного развития и характеризуется ограниченностью земельных ресурсов, относительно высокой стоимостью земельной ренты, насыщенностью (концентрацией) селитебных и инфраструктурных объектов различного функционального назначения (деловых, социальных, торговых, культурных, производственных и пр.), плотной и перегруженной сетью автомобильных транспортных коммуникаций, высокой экологической нагрузкой. Величина, свойства и уровень пространственного и социально-экономического развития ядра агломерации способствуют его постоянному воздействию на периферийные территории, т. е. проявлению центробежной силы гравитации. При этом сила центробежного воздействия (гравитации) имеет прямую зависимость от расстояния и развитости транспортно-коммуникационной сети, снижаясь при движении в направлении от ядра к дальней периферии. Центростремительная сила гравитации выступает следствием вторичного проявления действия центробежной силы и характеризуется противоположным вектором направленности – от периферийных территорий к ядру агломерации. В результате во внутриагломерационном пространстве мы наблюдаем одновременное действие центробежных и центростремительных сил гравитации. Совокупность их действия способствует проявлению пространственного потенциала1.

В теоретико-методологическом отношении условимся, что под пространственным потенциалом следует понимать скрытые возможности (резервы) внутриагломерационного пространства, результативность которых может проявляться за счёт сложившихся очагов концентрации определённых функциональных структур, выступающих в качестве источников агломерационного эффекта. Из представленной формулировки видно, что источником пространственного потенциала выступают агломерационные эффекты, которые рассматриваются учёными, как правило, с позиции воздействия ядра на периферийные территории, если это агломерации моноцентрического типа (Суворова, 2019; Коломак, Шерубнёва, 2023), за счёт представленных выше характеристик. При определённых условиях организации внутриагломе-рационного пространства агломерационный эффект также могут образовывать отдельные локальные периферийные центры, расположенные на относительно большом расстоянии от ядра, т. е. на территориях, где агломерационный эффект ядра теряет или начинает терять свое влияние. Кроме того, при условии расположения двух локальных периферийных центров на относительно небольших расстояниях друг от друга, на которые слабо распространяется воздействие агломерационного эффекта ядра, агломерационный эффект будет образовывать более крупный локальный периферийный центр (город). Другими словами, агломерационный эффект образуют (формируют) города агломерации, имеющие более высокую численность населения. В частности, чем крупнее ядро агломерации, тем сильнее его агломерационный эффект и тем выше пространственный потенциал его воздействия на окружающие периферийные территории. Например, город А образует ядро агломерации за счёт высокой концентрации населения и видов экономической деятельности, превосходящей аналогичные величины периферийных городов B, C, D, E и т. д. Несмотря на то, что периферийные города B, C, D, E могут образовывать свои источники агломерационного эффекта и оказывать пространственный потенциал воздействия, они будут «поглощены» агломерационным эффектом пространственного потенциала, исходящего из ядра агломерации. Если, к примеру, взять многоядерную агломерацию, состоящую из двух ядер, или же не учитывать агломерационный эффект ядра в моноцентрической агломерации, то в первом случае мы получим, а во втором зададим условия, согласно которым города исследуемой агломерации будут характеризоваться примерно одинаковым уровнем развития (агломерационным эффектом). В таком случае пространственные потенциалы, исходящие от двух и/или более источников агломерационных эффектов (городов агломерации), взаимодействуют друг с другом и распространяют своё влияние на окружающее пространство в виде однородного пространственного потенциала. Таким образом, во внутриагломе-рационном пространстве величины городов оказывают ключевое влияние на проявление пространственного потенциала агломерационного эффекта, что подтверждается результатами проведённых исследований (Олифир, 2022; Mezhevich, Olifir, 2023).

С учетом вышеизложенных теоретических основ образования пространственных потенциалов во внутриагломерационной среде и согласно принятому методического подходу проведём практическую апробацию на примере демографо-расселенческой и экономической структур Санкт-Петербургской агломерации.

Результаты произведенных расчётов потенциала агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры в городах Санкт-Петербургской агломерации представлены в таблице 1 .

Таблица 1. Определение потенциала агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры в городах Санкт-Петербургской агломерации на 1 января 2023 г.

|

Город агломерации |

Численность населения на 1 января 2023 г., тыс. чел. |

Суммарное кратчайшее расстояние по линиям автомобильных дорог между исследуемым городом и центральной точкой ядра, км |

Dр i |

|

Санкт-Петербург (ядро) |

5600,1 |

746* |

5601,01 |

|

Волосово |

11,6 |

1395 |

16,09 |

|

Всеволожск |

78,8 |

989 |

85,07 |

|

Гатчина |

92,7 |

944 |

99,25 |

|

Кировск |

27,1 |

915 |

33,93 |

|

Коммунар |

25,8 |

874 |

32,95 |

|

Кудрово |

64,9 |

736 |

73,34 |

|

Ломоносов |

39,1 |

1052 |

45,03 |

|

Любань |

4,4 |

1388 |

8,92 |

|

Мурино |

104,6 |

927 |

111,26 |

|

Никольское |

21,9 |

793 |

29,79 |

|

Отрадное |

25,4 |

795 |

33,27 |

|

Сертолово |

70,9 |

1066 |

76,72 |

|

Сосновый Бор |

64,1 |

1652 |

67,86 |

|

Тосно |

33 |

973 |

39,42 |

|

Шлиссельбург |

13,9 |

981 |

20,29 |

|

* Взято расстояние от центральной точки ядра (Дворцовая площадь) до городов периферии. Источник: рассчитано автором по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) и на основе поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты». |

|||

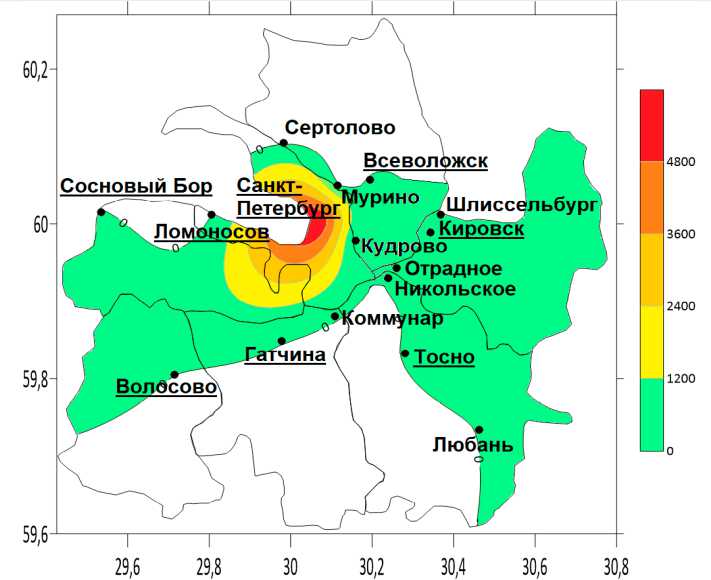

На основе полученных результатов построим картографическую модель, отражающую распределение пространственных потенциалов агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры Санкт-Петербургской агломерации, уровни воздействия которых представлены пятью группами кластеров, полученных с помощью нейросети используемого программного обеспечения ( рис. 1 ).

Как видим, центральная часть ядра Санкт-Петербургской агломерации образует гравитационный кластер, который окружают высокопотенциальный, среднепотенциальный и низкопотенциальный кластеры. Их пространственные конфигурации представлены кольцевыми формами (ограничены с запада «морским фасадом»), что обусловлено ярко выраженной моноцентричностью Санкт-Петербургской агломерации и концентрацией наибольшей части населения. В юго-западном направлении кольцевые конфигурации среднепотенциального и низкопотенциального кластеров расширяются и выходят за границу ядра, охватывая восточную и северо-восточную части перифе- рийного Ломоносовского района2. В пределах среднеконцентрированного кластера, в восточной части Ломоносовского района (примыкающей к юго-западу ядра), располагается Аннинское городское поселение, а в северовосточной части (примыкающей к югу ядра) – Виллозское городское поселение, в которых темпы прироста численности населения в 2023 году по отношению к 2012 году выросли на 118,2 и 69,7% соответственно3. На периферий-

Рис. 1. Кластеры пространственных потенциалов агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры Санкт-Петербургской агломерации

Условные обозначения:

Гравитационный кластер Высокопотенциальный кластер Среднепотенциальный кластер Низкопотенциальный кластер Очень низкопотенциальный кластер

Источник: разработано автором на основе программного обеспечения «Surfer Golden Software».

ной территории низкопотенциального кластера городские населённые пункты отсутствуют, однако в его пределах располагаются сельские поселения Низинское, Горбунковское, Лаго-ловское и Ропшинское, суммарная численность населения которых на 1 января 2023 года составила 20,9 тыс. чел.4 Это позволяет говорить, что выявленный демографо-расселен-ческий потенциал территорий обозначенных кластеров в целом используется эффективно.

Территории, относящиеся к очень низкопотенциальному кластеру, в отличие от предыдущих кластеров имеют более низкие показатели потенциала агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры, что связано с увеличением расстояния расположенных в нём городов от гравитационного кластера: «Если агломерационные эффекты являются доминирующим фактором, то самые высокие значения экономических и финансовых (а также демографических – прим. авт.) показателей должны иметь место в региональной столице (ядре агломерации – прим. авт.) и в ближайшем её окружении, и должно наблюдаться их снижение с ростом расстояния от него» (Коло-мак, Шерубнёва, 2023). Представленный кластер имеет потенциальные возможности для эффективного развития градостроительной деятельности, поскольку в его пределах располагаются значительные площади малоосвоенных территорий, а также все периферийные города агломерации, на которые распространяется пространственный потенциал агломерационного эффекта демографо-расселенческой структуры. На практике этот потенциал реализуется девелоперами в большинстве городов, входящих в состав данного кластера (за исключением г. Любань). При этом наибольшее количество девелоперов осуществляют свою деятельность в городах, расположенных вблизи административной границы Санкт-Петербурга (ядра агломерации), прежде всего в Мурино, Кудрово, Всеволожске, Сертолово и Коммунаре.

На остальные территории Санкт-Петербургской агломерации агломерационный эф- фект потенциального воздействия не оказывается, что связано как с увеличением расстояния, так и с отсутствием городов: южные части Во-лосовского и Гатчинского районов, юго-западная часть Тосненского района и северная часть Всеволожского района. Также отметим, что положительный потенциал отсутствует в северной части Ломоносовского района периферии, т. е. между городами Ломоносов и Сосновый Бор, что связано с относительно отдалённым расположением последнего от ядра агломерации и формированием им собственного агломерационного эффекта, пространственный потенциал которого распространяет своё воздействие в южном направлении.

Полученные результаты расчётов относительно потенциала агломерационного эффекта экономической структуры, произведённые для ядра и административных (муниципальных) районов периферии Санкт-Петербургской агломерации, отражены в таблице 2.

Таблица 2. Определение потенциала агломерационного эффекта экономической структуры для ядра и административных (муниципальных) районов периферии Санкт-Петербургской агломерации за 2022 год

|

Административный центр агломерации |

VIP, млн руб. |

PO, млн руб. |

RT, млн руб. |

VPS, млн руб. |

VIC, млн руб. |

Суммарное кратчайшее расстояние по линиям автомобильных дорог между исследуемым городом и центральной точкой ядра, км |

EDI |

Eр i |

|

Санкт-Петербург |

3797500,0 |

31747400,0 |

1951200,0 |

693600,0 |

997500,0 |

416* |

7308480,08 |

7309147,11 |

|

Волосовский |

10649,7 |

917,6 |

0,1032 |

0,0104 |

2575,6 |

586 |

2828,61 |

15769,11 |

|

Всеволожский |

281851,3 |

69295,6 |

0,3011 |

0,0279 |

50314,8 |

526 |

80292,41 |

94561,74 |

|

Гатчинский |

135239,9 |

55539,9 |

0,1603 |

0,0407 |

24087,0 |

441 |

42973,40 |

60077,69 |

|

Кировский |

98730 |

18023,4 |

0,1538 |

0,0522 |

7 329,1 |

564 |

24816,54 |

38222,82 |

|

Ломоносовский |

269066,7 |

101850,3 |

0,2604 |

0,0067 |

19299,7 |

457 |

78043,40 |

94472,11 |

|

Тосненский |

75925,5 |

5015,8 |

0,203 |

0,0209 |

13922,3 |

543 |

18972,77 |

32908,30 |

|

Сосновоборский городской округ |

130797,8 |

3083,1 |

0,1923 |

0,017 |

13900,8 |

683 |

29556,37 |

40619,93 |

|

* Взято суммарное кратчайшее расстояние от центральной точки ядра (Дворцовая площадь) до административных центров периферии. Условные обозначения: VIP – объём отгруженной промышленной продукции; PO – прибыль организаций (предприятий); RT – оборот розничной торговли на душу населения; VPS – объём платных услуг на душу населения; VIC – объём инвестиций в основной капитал по организациям; EDI – индекс экономического развития. Источник: рассчитано автором по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и на основе поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты». |

||||||||

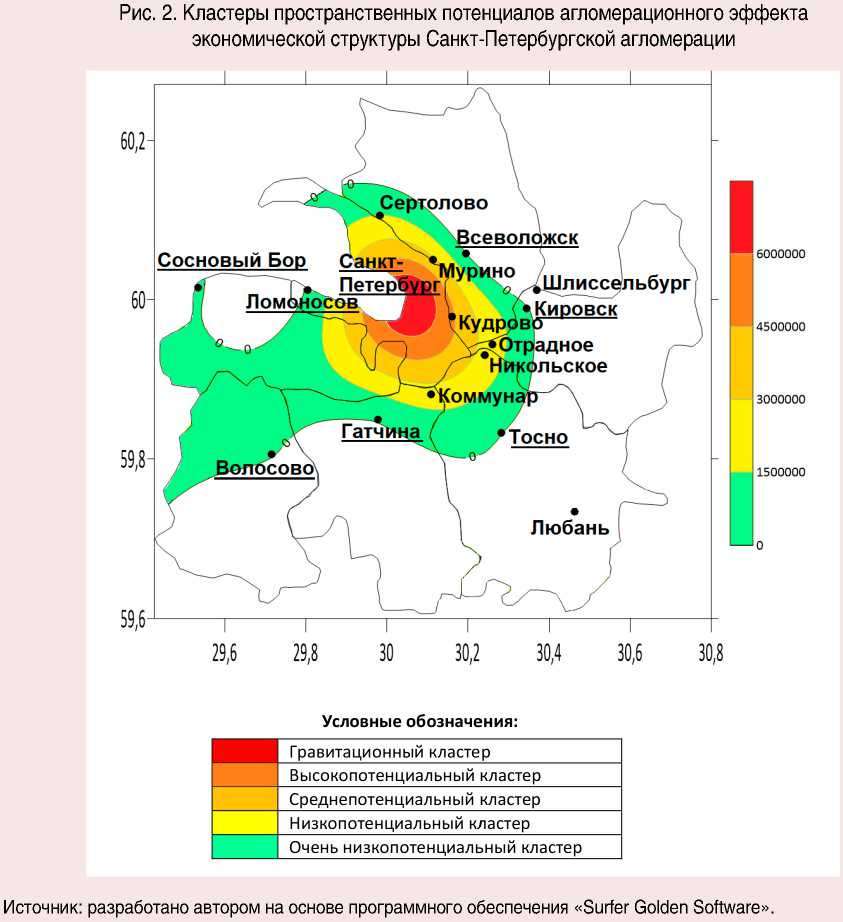

Картографическая модель, отражающая распределение пространственных потенциалов агломерационного эффекта экономической структуры Санкт-Петербургской агломерации, представлена на рисунке 2 .

В отличие от демографо-расселенческой структуры экономическая структура Санкт-Петербургской агломерации имеет более ярко выраженный моноцентризм. Первые четыре группы кластеров: гравитационный, высокопотенциальный, среднепотенциальный и низкопотенциальный — характеризуются большими территориальными площадями (ареалами) своего потенциального воздействия. Высокопотенци- альный и среднепотенциальный кластеры выходят за границу ядра агломерации, охватывая периферийные города Кудрово и Мурино соответственно, а также приграничные к ядру крайние северо-восточные части Ломоносовского района. Среднепотенциальный кластер также включает небольшую восточную часть Всеволожского района (за г. Кудрово) и очень малые части Тосненского и Кировского районов. Низкопотенциальный кластер протягивается по территории северо-западной части ядра, выходя на периферию к г. Сертолово, и далее простирается кольцом, окаймляющим предыдущий кластер, включая в свой состав города Отрадное,

Никольское и Коммунар, заканчиваясь в западной части ядра, не доходя до г. Ломоносова. В экономическом отношении периферийные территории обозначенных выше кластеров имеют очень тесные связи с ядром агломерации в производственном, инфраструктурном, сбытовом и миграционно-трудовом отношении, т. е. фактически являются продолжением ядра агломерации.

Очень низкопотенциальный кластер включает территории, доходящие до административных центров периферийных районов – городов Всеволожск, Кировск, Тосно, Гатчина, Волосово и Сосновый Бор. В юго-западной части его пространственная конфигурация схожа с аналогичным кластером демографо-расселенческой структуры. На остальной территории Санкт-Петербургской агломерации положительный агломерационный эффект экономического потенциала не проявляется в силу причин, обозначенных при характеристике демографо-расселенческой структуры.

Заключение

Таким образом, в проведённом исследовании была сформулирована теоретическая основа образования пространственных потенциалов во внутриагломерационной среде, сущность которой базируется на одновременном действии центробежных и центростремительных сил гравитации. Источником пространственного потенциала выступают агломерационные эффекты, результативность которых может проявляться в очагах концентрации определённых функциональных структур и их воздействии на окружающее пространство. Предложенный методический подход позволил определить пространственный потенциал демографо-расселенческой и экономической структур второй по значимости крупнейшей городской агломерации РФ – Санкт-Петербургской. В результате было выявлено, что агломерационные эффекты рассмотренных структур имеют положительный пространственный потенциал для формирования и развития локальных периферийных центров. Первоначально такими локалитетами должны стать административные центры периферийных районов Ленинградской области – города Всеволожск, Кировск, Тосно, Гатчина, Волосово и Сосновый Бор. Отличительной особенностью предложенного и апробирован- ного методического подхода является вскрытие пространственных резервов (пространственных потенциалов) на основе агломерационных эффектов в условиях развитой внутриа-гломерационной среды. Интерпретация пространственного потенциала агломерационного эффекта в исследованных структурах Санкт-Петербургской агломерации представлена в каждой из них пятью группами кластеров: гравитационным, высокопотенциальным, среднепотенциальным, низкопотенциальным и очень низкопотенциальным, уровни и конфигурации которых определены через нейросетевые возможности программного обеспечения «Surfer Golden Software». В отличие от традиционных (механических) методов проведения кластеризации нейросеть применённого программного обеспечения учитывает нелинейные параметры входных и выходных данных (показателей) на основе их взаимосвязанности, что позволило получить наиболее точный результат, не имеющий привязки к административным границам.

Перспективные направления дальнейших исследований связаны с разработками новых методологических и методических подходов, направленных на поиск и моделирование агломерационных эффектов и их пространственных потенциалов в функциональных структурах отдельных городов, городских агломераций или регионов (инвестиционных, инновационных, экологических, транспортных, сервисных, культурных и пр.). Также перспективным направлением является определение пространственных потенциалов воздействия агломерационных эффектов отдельных крупных предприятий на основе показателей их функциональной деятельности. Однако проведение таких исследований затрудняется в силу отсутствия открытых статистических данных на уровне предприятий.

Результаты исследования могут быть использованы региональными и муниципальными органами государственной власти при разработке стратегий территориального, пространственного, социально-экономического и градостроительного развития, а также девелоперами и хозяйствующими субъектами при выборе, соответственно, мест расположения объектов недвижимости и производственной деятельности.

Список литературы Пространственный потенциал агломерационных эффектов: методика определения на материалах санкт-Петербургской агломерации

- Бураков Н.А., Рубинштейн А.Я. (2020). Теоретические и прикладные аспекты измерения потенциалов экономического развития регионов России // Пространственная экономика. Т. 16. № 1. С. 24–50. DOI: doi.org/10.14530/se.2020.1.024-050

- Гусейн-Заде С.М., Михеева В.С., Ханин С.Е. (1988). Моделирование территориальных социально-экономических систем // Вестник Московского университета. Серия 5. География. № 3. С. 14–20.

- Евтеев О.А. (1969). Карта потенциала поля расселения как особый вид изображения населенности территории // Вестник Московского университета. Серия 5. География. № 2. С. 72–76.

- Коломак Е.А., Шерубнёва А.И. (2023). Оценка значимости агломерационных эффектов на юге Сибири // Пространственная экономика. Т. 19. № 1. С. 52–69. DOI: 10.14530/se.2023.1.052-069

- Лаврикова Ю.Г., Суворова А.В. (2020). Оптимальная пространственная организация экономики региона: поиск параметров и зависимостей // Экономика региона. Т. 16. № 4. С. 1017–1030. DOI: 10.17059/ekon.reg.2020-4-1

- Макарова М.Н. (2021). Моделирование социально-демографической асимметрии территориального развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 2. С. 29–42. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.2

- Медведков Ю.В. (1965). Экономгеографическая изученность районов капиталистического мира. Вып. 2. Приложения математики в экономической географии. М.: Институт научной информации АН СССР. 162 с.

- Наумов И.В. (2019). Исследование межрегиональных взаимосвязей в процессах формирования инвестиционного потенциала территорий методами пространственного моделирования // Экономика региона Т. 15. № 3. С. 720–735. DOI: 10.17059/2019-3-8

- Олифир Д.И. (2022). Сравнительный анализ пространственных структур Московской и Санкт-Петербургской агломераций // Пространственная экономика. Т. 18. № 1. С. 73–100. DOI: 10.14530/se.2022.1.073-100

- Панкратов А.А., Мусаев Р.А., Бадина С.В. (2021). Подходы к выявлению, измерению и прогнозированию кластерных эффектов // Проблемы прогнозирования. Т. 186. № 3. С. 126–134. DOI: 10.47711/0868-6351-186-126-134

- Растворцева С.Н., Снитко Л.Т. (2020). Региональная специализация и агломерационные эффекты в экономике России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 3. С. 46–58. DOI: 10.15838/esc.2020.3.69.4

- Рыбкин А.В., Бабурин В.Л. (2019). Оценка потенциала агломерационных процессов в территориальных социально-экономических системах (на примере Иркутской городской агломерации) // Региональные исследования. Т. 66. № 4. С. 4–19. DOI: 10.5922/1994-5280-2019-4-1

- Суворова А.В. (2019). Развитие полюсов роста в Российской Федерации: прямые и обратные эффекты // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 6. С. 110–128. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.6

- Cellmer R. (2023). Local amenities – spatial modeling of market potential based on open data. Real Estate Management and Valuation, 31(4), 57–64. DOI: 10.2478/remav-2023-0030

- Chen L., Yu L., Yin J., Xi M. (2023). Impact of population density on spatial differences in the economic growth of urban agglomerations: The case of Guanzhong Plain Urban Agglomeration, China. Sustainability, 19(15), 1–18. DOI: 10.3390/su151914601

- Encarnacion R., Magnaye D., Castro A.G. (2023). Spatial analysis of local competitiveness: Relationship of economic dynamism of cities and municipalities in major regional metropolitan areas in the Philippines. Sustainability, 15(2), 1–24. DOI: 10.3390/su15020950

- Friedmann J. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. MIT Press.

- Lima L., Maraschin C., Giaccom B., Giusti C. (2023). Urban spatial configuration and interactions with retail activities: An approach based on contact. SSRN Electronic Journal. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4355129. DOI: 10.2139/ssrn.4355129

- Manesh S.N., Choi J.O., Shrestha B.K. et al. (2020). Spatial analysis of the gender wage gap in architecture, civil engineering, and construction occupations in the United States. Journal of Management in Engineering, 36(4), 1–15. DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000780

- Mansour Sh., Saleh E., Al-Awadhi T. (2020). The effects of sociodemographic characteristics on divorce rates in Oman: Spatial modeling of marital separations. The Professional Geographer, 72(3), 332–347. DOI: 10.1080/00330124.2020.1730196

- Mezhevich N.M., Olifir D.I. (2023). Comparative analysis of the territorial support frame of settlement in coastal areas: The case of St. Petersburg and Kaliningrad regions. Baltic Region, 1(2), 23–40. DOI 10.5922/2079-8555-2023-2-2

- Olifir D.I. (2023). Spatial differentiation of socio-economic development of the St. Petersburg Agglomeration. Studies on Russian Economic Development, 34(1), 42–50. DOI: 10.1134/S1075700723010148

- Spijker J., Recaño-Valverde J., Martínez S., Carioli A. (2021). Mortality by cause of death in Colombia: A local analysis using spatial econometrics. Journal of Geographical Systems, 23(2), 161–207. DOI: 10.1007/s10109-020-00335-1

- Stewart J.Q. (1941). An inverse distance variation for certain social influences. Science, New Series, 93(2404), 89–90.

- Yang Y., Caset F., Derudder B. (2023). Does urban polycentricity contribute to regional economic growth? Empirical evidence from a panel of Chinese urban regions. Regional Studies, 1–15. DOI: 10.1080/00343404.2023.2255623

- Zhang S., Ding J., Zheng H., Wang H. (2023). Does spatial functional division in urban agglomerations reduce negative externalities in large cities? Evidence from urban agglomerations in China. Heliyon, 9(10), 1–12. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e20419