Противодействие рецидивной преступности в России: проблемы и перспективы

Автор: Маслов В. А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 1 (63), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: проблема реализации декларируемой в отечественном законодательстве цели наказания - исправления осужденного - не теряет своей актуальности, в том числе ввиду негативной динамики рецидивной преступности.

Рецидивная преступность, исправление осужденного, детерминанты рецидивной преступности, демографические признаки осужденных, предупреждение рецидивной преступности, система пробации, пробационные технологии, уголовная ответственность, система наказаний, борьба с преступностью

Короткий адрес: https://sciup.org/147243379

IDR: 147243379 | УДК: 343.85 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-63-134-154

Текст научной статьи Противодействие рецидивной преступности в России: проблемы и перспективы

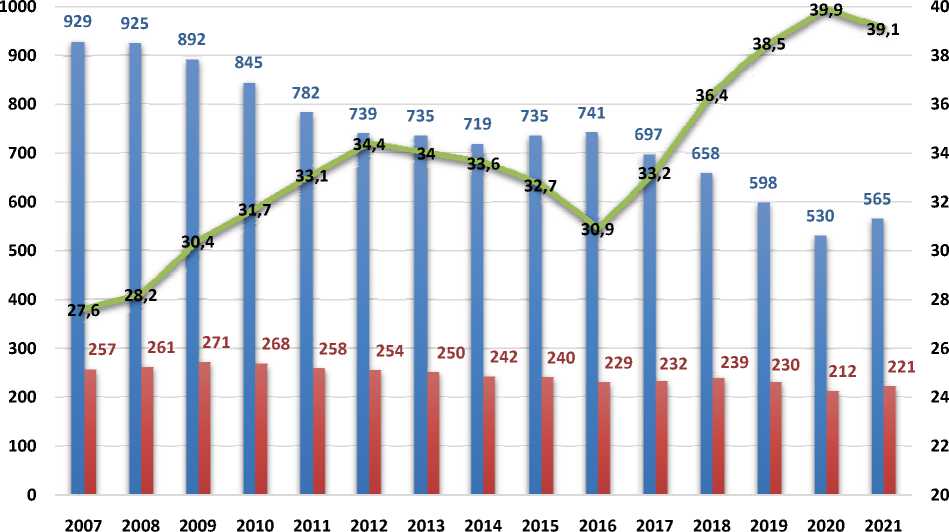

Закрепление исправления осужденного как в статье 1 Уголовно‐исполнительного кодекса Рос‐ сийской Федерации, так и в статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ или уголовный закон) в качестве одной из целей нака‐ зания периодически подвергается справедливой критике со стороны ученых. В данном случае при‐ водятся разные аргументы, но ключевым пред‐ ставляется довод о фактической нереализуемости на практике. С учетом того обстоятельства, что ин‐ дикатором достижения (или недостижения) дан‐ ной цели признаются факты совершения преступ‐ лений лицами, подвергавшимися ранее уголовно‐ му преследованию, с подобным доводом действи‐ тельно можно согласиться, поскольку стабильно более чем в половине случаев за преступления осуждаются лица, уже имеющие криминальное прошлое [5, с. 68]. Важно и то, что в последние го‐ ды наблюдается отрицательная динамика указан‐ ного показателя (к примеру, в 2020 году – 59,8 %1 преступлений совершено лицами, ранее совер‐ шавшими преступления, в 2021 году – 60,0 %2), безусловно, это меньше показателя 76,6 % аресто‐ вываемых повторно в течение пяти лет в США [30, p. 22], однако данные более чем внушительны и, как следствие, требуют выяснения причин (рис.).

^™ Общее количество осужденных (тыс.)

^™ Количество ранее судимых (имеющих неснятую или непогашенную судимость) осужденных (тыс.)

^^^^^^^еУдельный вес ранее судимых (имеющих неснятую или непогашенную судимость) осужденных в общем числе осужденных (%)

Общее число осужденных, число ранее судимых (имеющих неснятую или непогашенную судимость) осужденных и их удельный вес в общем числе в России за период с 2007 по 2021 годы1

Как видно,1несмотря на общее снижение числа осужденных более чем на 360 тыс. (39,2 %) за пери‐ од с 2007 по 2021 годы, уменьшение количества осуждаемых лиц, имеющих неснятую или непога‐ шенную судимость, составляет всего 36 тыс. (14 %), как следствие, наблюдается существенный рост удельного веса ранее судимых осужденных – с 27,6 % в 2007 году до 39,1 % в 2021 году.

О наличии проблем в науке уголовного права применительно к исследуемому нами вопросу в свое время высказался В. Н. Кудрявцев, отметив, что в литературе нет всестороннего комплексного ана‐ лиза влияния наказания на рецидив. Академик отме‐ чал, что необходимо задаваться вопросами: «Какие факторы отвращают от рецидива, а что способствует ему? Какие люди, отбывшие разные виды (и сроки) наказаний, более (или менее) восприимчивы к этим факторам? Как изменялись за последние годы усло‐ вия жизни таких лиц, как в заключении, так и после; как это повлияло (и повлияло ли) на их поведение?

В э той связи – чего мы можем ожидать, если осуще‐ ст в ятся социальные програ м мы повыш е ния жизнен‐ ного уровня населения, намеченные правитель‐ ст в ом? И если не осуществятся?» [13, с. 130].

Стоит согласиться с тем, что вопросы причин‐ ности рецидивной престу п ности и ограниченности возможностей влияния на н ее уголовно‐правовыми средствами с учетом демонстрируемо й негативной динамики требуют своего разрешения.

Предмет исследования

С учетом многозначности термина «рецидив» (рецидивная преступност ь ), в целях корректного от р ажения предмета настоящего исследования от м етим, что под рецидивом мы будем понимать – в соответствии с законо д ательно закрепленной в статье 18 УК РФ дефиницией – совершение у м ышленного преступлен и я лицом, имеющим су‐ димость за ранее совершенное умышленное пре‐ ступление (рецидив уголовно‐правовой).

Вместе с тем исследу е мые в настоящей статье детерминанты и предлагаемые решен и я проблемы рецидивной преступности во многом способны ока‐ зать позитивное воздействие и на много более ши‐ рокую категорию – криминологический рецидив.

Акцент на легальный подход обусловлен сущно‐ стью преступного рецидива как категории, введенной для обозначения недостаточности уголовно‐право‐ вого воздействия на преступника, иллюстрируемой фактом совершения им нового преступления.

Исправление осужденного как цель наказания

Прежде всего отметим, что «исправить» пони‐ мается как «сделать лучше, освободив от каких‐ нибудь недостатков, пороков»1, итогом исправле‐ ния принято считать «улучшение, как результат ос‐ вобождения от недостатков, погрешностей»2.

Проецируя данное толкование на правоотно‐ шения в сфере борьбы с преступностью, можно предположить, что речь идет о необходимости убе‐ ждения преступника в недопустимости нарушения прав иных лиц (по меньшей мере тех, которые ох‐ раняются уголовным законом). Не лишены научного смысла размышления на тему расширения содер‐ жания категории «исправление» и необходимости дополнения общепризнанной установки на безус‐ ловное соблюдение прав и свобод других лиц эле‐ ментами морального «перевоспитания», привития высоконравственных качеств и т.д. Однако призна‐ вая всю полезность данных качеств, равно как и уместность их формирования с точки зрения обще‐ ственного благополучия, утверждать, что их должны формировать в процессе исполнения наказания, не приходится. Представляется, что данные качества формируются другими общественными институ‐ тами – в первую очередь семьей, ближайшим окру‐ жением, трудовым коллективом, обществом (к примеру, в лице средств массовой информации). В отсутствие подобного морального фундамента, за‐ ложить который должным образом указанные субъекты не смогли , возлагать обязанности по фор‐ мированию моральных ценностей на исправитель‐ ные учреждения видится несколько наивным. Ска‐ занное не должно быть понято как утверждение об отсутствии необходимости в воспитательной со‐ ставляющей исполнения наказания, речь о том, что делать акцент на «истинном перевоспитании» и признавать факты недостижения данной цели сви‐ детельством того, что и цель исправления не дос‐ тигнута, – некорректно.

В качестве элементов убеждения в необходи‐ мости правомерного поведения правоприменитель может использовать весь законодательно преду‐ смотренный инструментарий: избирая вид и кон‐ кретный размер наказания, определяя особенности его исполнения и т. д.

Однако ключевым в рассматриваемом вопросе видится противоречие между декларируемой це‐ лью наказания и реальными возможностями как уголовно‐исполнительной системы, так и общества.

Дело в том, что сущность любого уголовного наказания состоит в лишении тех или иных прав. Данный карательный потенциал, хотя и содержит в себе существенную долю устрашения, зачастую не способен остановить начавшуюся криминализацию личности. Данный тезис основывается на указанной выше статистике рецидивной преступности, борьба с которой затруднена существенной ограниченно‐ стью возможностей оказания влияния на ключевые детерминанты преступного поведения.

Рассуждение как о предупреждении, так и о борьбе с преступностью стоит начинать с выяснения причин, ее обусловливающих. Как преступности в целом, так и рецидивной преступности в частности свойственен целый комплекс детерминирующих факторов, классифицируемых по различным осно‐ ваниям: объективные и субъективные; первичные и вторичные (применительно к рецидивной преступ‐ ности); общесоциальные, социально‐психологичес‐ кие и индивидуальные (пожалуй, наиболее доктри‐ нально распространенное деление) и т. д.

К примеру, О. В. Филиппова ряд экономиче‐ ских (неустойчивость экономического развития, безработица и инфляция, рост имущественной дифференциации, значительный уровень бедно‐ сти) детерминант, как и деформации в духовно‐ нравственной сфере (отсутствие сформированной системы ценностей, пробелы морального регули‐ рования, моральная безнравственность, деформа‐ ции правосознания и т.д.), причисляет к общесоци‐ альным [24, с. 262].

В качестве социально‐психологических детер‐ минант О. С. Капинтус приводит: состояние массово‐ го правового сознания (девальвация и умаление роли закона, недоверие к правовым институтам); выход материальной обеспеченности, высокого со‐ циального статуса и личностного успеха на первый план в ценностной иерархии россиян; резкое сни‐ жение уровня доходов, сложности с трудоустройст‐ вом; социальная напряженность; проблемы воспи‐ тания (в особенности в неполных семьях); увеличе‐ ние разрыва «между бедными и богатыми» и, как следствие, распространение представлений о нару‐ шении принципа социальной справедливости; алко‐ голизм и наркомания как следствие наличия ука‐ занных факторов; терпимое отношение к коррупци‐ онным правонарушениям [10, с. 10].

О. В. Филиппова, указывая, что социально‐ психологические детерминанты обусловлены спе‐ цификой малых социальных групп, в которых проте‐ кала жизнедеятельность лиц, совершивших престу‐ пление (семья, образовательный и производствен‐ ный коллективы, бытовое и неформальное окруже‐ ние), справедливо отмечает кризис института семьи, неудовлетворенность трудом (негативное отноше‐ ние как к образовательной, так и трудовой деятель‐ ности) среди осужденных рецидивистов, прочные связи с неформальной отрицательной средой. С уче‐ том того обстоятельства, что после осуждения за предыдущее преступление «лица не меняют окру‐ жение, контакты, продолжают вести прежний образ жизни» [25, с. 267], рассчитывать на исправление не приходится. К указанному стоит добавить проблемы отсутствия как рабочих мест, так и нежелания тру‐ доустраивать осужденных к обязательным и испра‐ вительным работам [25, с. 267], дополнив, что и по факту отбытия наказания данные негативные фак‐ торы оказывают существенное влияние на поведе‐ ние судимого.

О значимости и приоритетности указанных уровней детерминант в доктрине сказано многое, в том числе то, что именно социально‐психологи‐ ческие детерминанты занимают особое место, по‐ скольку именно они выступают в качестве непосред‐ ственных причин преступления. В то же время о невозможности их устранения в сколь бы то ни было существенной степени инструментарием уго‐ ловного закона можно говорить с уверенностью.

Аргументировать сказанное представляется возможным, последовательно рассмотрев вопросы детерминации и предупреждения общего и специ‐ ального рецидива.

Детерминация и предупреждение общего рецидива

Уточним, что под общим рецидивом мы пони‐ маем совершение разнородных преступлений, ко‐ торые квалифицируются по разным статьям Уголов‐ ного кодекса РФ [26, с. 51].

Абстрагируясь от дискуссии относительно от‐ несения тех или иных факторов к конкретному уровню детерминант, стоит признать, что более важным видится их содержательная составляющая.

Так, говоря о трудоустройстве, отметим, что из чуть более 565 тысяч (565 317) осужденных в 2021 году более 362 тысяч (362 375, или 64,1 %)1 являются трудоспособными лицами без постоянного источ‐ ника дохода. Для сравнения: в 2007 году данный показатель составлял 55,1 %.

При этом проблемы с трудоустройством у каж‐ дого второго [24, с. 263] освободившегося после отбытия наказания вызваны, среди прочего, и отсут‐ ствием необходимой квалификации и образования (вообще, низкий уровень образования, как и отсут‐ ствие позитивных стимулов к трудовой деятельно‐ сти, традиционно выделяется в качестве неотъем‐ лемого элемента личности преступника‐рециди‐ виста [27, с. 34]): каждый третий (34,9 %) осужден‐ ный в 2021 году имел среднее общее образование, а два из десяти (18,8 %) имели основное общее, на‐ чальное или не имели образования вовсе. Указан‐ ное в очередной раз наводит на мысль о необходи‐ мости уделять особое внимание образованию и обучению труду, как наиболее перспективным на‐ правлениям в вопросах предотвращения рецидив‐ ной преступности [30, p. 22].

Безусловно, законодательное закрепление обязанности осужденных к лишению свободы полу‐ чать общее образование и возможность получать среднее профессиональное образование в исправи‐ тельных учреждениях (с чем авторы связывают не‐ которое снижение рецидивной преступности лиц с данным уровнем образования [23, c. 210]) стоит лишь поддержать, однако видится, что данная дис‐ позитивность неуместна. Корректным было бы сти‐ мулирование осужденных к получению среднего профессионального образования в исправительных учреждениях, равно как и высшего образования уже после освобождения. Вместе с тем в век информа‐ ционно‐телекоммуникационных технологий уже не чем‐то неосуществимым видится получение осуж‐ денным высшего образования и в период отбытия наказания посредством дистанционных образова‐ тельных технологий.

Значимость получения образования как факто‐ ра, способного снизить уровень рецидивной пре‐ ступности, можно проиллюстрировать результатами исследований, согласно которым 72 % сотрудников Государственной службы пробации и 85 % клиентов пробации отнесли продолжение обучения к наибо‐ лее эффективным мерам пробации [19, с. 110].

Характерно и то, что сами рецидивисты призна‐ ют, что причиной совершения нового преступления в 73,5 % случаев выступает отсутствие работы [23, с. 215].

В этой связи заслуживает внимания точка зре‐ ния Г. Ю. Лесникова о необходимости существова‐ ния механизма «экономического стимулирования предприятий и организаций, принявших на работу лиц, освобожденных из учреждений уголовно‐ исполнительной системы», о необходимости «воз‐ ложить на службу занятости обязанности по трудо‐ устройству названных лиц и информированию ис‐ правительных учреждений о вакантных рабочих местах» [14, с. 57; 15, с. 75].

Справедливости ради отметим, что зарубеж‐ ные исследования демонстрируют неоднозначную эффективность применяемых после отбытия нака‐ зания мер: с одной стороны, продовольственные талоны, социальное обеспечение, финансовая под‐ держка (в том числе повышение заработной платы за выполнение низкоквалифицированной работы) снижают вероятность рецидива, в то же время эф‐ фективность такой меры, как трудоустройство, не столь очевидна [34, p. 54].

Представляется, что корректным в данном слу‐ чае будет предположение о необходимости ком‐ плексного подхода к устранению (или минимиза‐ ции) негативных факторов, влияющих на отбывшего наказание. Безусловно, можно трудоустроить чело‐ века, обеспечить ему хотя бы минимальный зарабо‐ ток, однако если за период нахождения в исправи‐ тельном учреждении у него накопились неподъем‐ ные имущественные обязательства, значимым до‐ ходом данный заработок не будет.

Вышеприведенный тезис подтверждают ре‐ зультаты исследования, проведенного как среди клиентов пробации, так и среди сотрудников Госу‐ дарственной службы пробации, которые считают поиск оплачиваемой работы или нахождение на бирже труда неэффективным обязательством (21 % сотрудников и 18 % клиентов) [19, с. 110].

С учетом декларируемой зарубежными авто‐ рами пользы досрочного снятия судимости ввиду чрезвычайно низкого уровня вероятности повторно‐ го преступного поведения, связываемого в том чис‐ ле с существенным ростом занятости и доходов [49, p. 2461], уместно говорить и о некотором нераскры‐ том стимулирующем потенциале части 5 статьи 86 УК РФ.

При этом разрешить проблему неопределен‐ ности понятия «безупречное поведение» как одного из оснований для досрочного снятия судимости, значимую настолько, что мы наблюдаем попытки признать данную норму УК РФ неконституционной1, можно как раз посредством указания на конкрет‐ ные действия, необходимые для признания поведе‐ ния безупречным: официальное трудоустройство на протяжении некоторого продолжительного периода времени, получение высшего образования, прохож‐ дение полного курса лечения от алкогольной зави‐ симости и т. п., что, в совокупности с уже указанным в норме в 2013 году2 требованием возмещения вреда, на наш взгляд, способно значительно умень‐ шить вероятность повторного преступного поведе‐ ния лица.

Существующие разъяснения высшей судебной инстанции, согласно которым о безупречном пове‐ дении лица могут свидетельствовать либо данные с места жительства, подтверждающие в том числе наличие прочных социальных связей (вступление в брак, рождение детей, забота о престарелых роди‐ телях и пр.), либо положительные характеристики с места работы или учебы3, назвать в этой части соот‐ ветствующими современным вызовам нельзя. Без‐ условно, вступление в брак или рождение детей – признаки желаемой ресоциализации, однако стоит признать и то, что характеристики с места работы или учебы носят во многом формальный характер. Именно поэтому указанный в разъяснениях пере‐ чень стоит конкретизировать и расширять.

Досрочное снятие судимости – средство прояв‐ ления гуманности к преступнику, и, применяя его, необходимо быть уверенным в том, что лицо проч‐ но встало на путь исправления.

Не способно наказание (как, впрочем, и ст. 73 УК РФ) решить и проблему алкоголизации россий‐ ского общества: при том, что каждый четвертый осужденный в 2021 году совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения (156 333, или 27,7 %), мы видим лишь 1332 факта определения судом лечения от алкоголизма4. Характерно и то, что доля лиц, совершающих преступления в состоя‐ нии алкогольного опьянения, в общей массе осуж‐ денных за период с 2007 по 2021 годы фактически стабильна и колеблется в интервале от 23,8 до 33,6 %, составляя в среднем 27,8 % (в абсолютных показателях от 270 тыс. в 2009 году до 212 тыс. в 2020 году).

Равным образом можно утверждать, что нака‐ зание не оказывает никакого влияния на окружение преступника – среду, в которую вернется лицо после вынесения приговора или отбытия наказания, в то время как исследователи видят в вопросах «сосед‐ ства» важный фактор, препятствующий (в случае с благоприятными условиями, так называемыми «богатыми» районами проживания) либо способст‐ вующий (в случае района с высоким уровнем небла‐ гополучия и неравенства, расовой неоднородно‐ стью, криминальными коллегами (criminal “col‐ leagues”)) [42, p. 187] рецидивной преступности.

Итак, стоит признать, что возможности уголов‐ ного наказания в части исправления осужденных достаточно ограниченны, что предопределено имеющимся уголовно‐правовым инструментарием. Однако, даже признавая эту ограниченность, в корне неверно говорить о неуместности указания в качестве цели наказания исправления осужденного. Коррект‐ но говорить об обособлении данной цели как раз с учетом реальных возможностей ее реализации, не полемизируя относительно влияния на осужденных факторов, находящихся «вне зоны досягаемости» (вне компетенции) правоохранительных органов.

Рассуждая о предупреждении общего рециди‐ ва, стоит обращать внимание и на существенно не‐ равномерную интенсивность рецидивной преступ‐ ности. Так, говоря об осужденных без лишения сво‐ боды, И. С. Дроздов указывает, что более половины (58 %) всех рецидивистов совершают новые престу‐ пления в первый год после вступления приговора суда в законную силу, причем 31 % – в первые шесть месяцев [8, с. 9]. В. А. Авдеев отмечает, что рецидив преступлений фиксируется преимущественно в те‐ чение первых трех лет после освобождения от от‐ бывания наказания [1, с. 51].

Данные обстоятельства лишний раз подтвер‐ ждают тезис об ограниченных возможностях уго‐ ловного наказания в вопросах исправления осуж‐ денных, поскольку совершение каждым третьим нового преступления в течение полугода говорит о том, что желаемый эффект от привлечения к ответ‐ ственности достигается далеко не всегда.

Совершение нового преступления по прошест‐ вии значительного периода времени после привле‐ чения к ответственности свидетельствует скорее о воздействии на лицо новых факторов, детерминан‐ тов, ранее на лицо не воздействующих, о снижении частного превентивного эффекта от привлечения к ответственности.

При этом утверждать, что высокая концентра‐ ция рецидивной преступности, наблюдаемая в те‐ чение года после вступления приговора суда в за‐ конную силу, является значимым аргументом для усиления контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, нельзя. Данный тезис аргу‐ ментируем тем, что, во‐первых, результаты иссле‐ дований свидетельствуют об отсутствии влияния подобных «ограничений по месту жительства» как на безопасность общества, так и на уменьшение вероятности рецидива (по крайней мере в части преступлений против половой свободы и неприкос‐ новенности [32, p. 76]); во‐вторых, в отношении наиболее общественно опасных лиц, освободив‐ шихся из мест лишения свободы, и так осуществля‐ ется контроль (в рамках ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли‐ шения свободы»1), устанавливать же надзор за все‐ ми без исключения нецелесообразно не только по‐ тому, что это крайне трудно достижимо ввиду объ‐ ективных возможностей (соотношение количества сотрудников и количества освобождаемых), но и в связи с все той же ограниченностью влияния подоб‐ ных «контрольных» полномочий на поведение ли‐ ца. В статье 4 вышеуказанного Закона отмечается, что в отношении поднадзорного лица могут уста‐ навливаться административные ограничения в виде четырех запретов (по сути – пребывания в опреде‐ ленных местах, в определенное время суток и вы‐ езда), а также обязательной явки.

Помимо неравномерной интенсивности одной из проблем предупреждения общего рецидива вы‐ ступает отсутствие научно обоснованных методик определения оптимального вида и размера наказа‐ ния, позволяющего, с одной стороны, обеспечить безопасность общества, и, с другой стороны, не до‐ пустить дальнейшей криминализации преступника в местах отбытия наказания. Утрированно данная за‐ дача может быть представлена как требование мак‐ симального отказа от применения наказаний, свя‐ занных с лишением свободы. Целесообразным в данном случае видится изоляция преступника от общества лишь в исключительных случаях.

Данный, на первый взгляд очевидный и не требующий доказательств, тезис чрезвычайно сло‐ жен в реализации на практике. Так, В. В. Городнян‐ ская указывает, что после освобождения из мест лишения свободы новое преступление совершают в среднем 55 % освободившихся из колоний общего режима и 30 % – из колоний строгого режима [7, с. 9]. Указанная исследователем практически дву‐ кратная разница наглядно демонстрирует обозна‐ ченную проблему.

На наш взгляд, в числе причин столь высокого уровня рецидива среди освободившихся из колоний общего режима стоит отметить то, что лицо, факти‐ чески не почувствовав на себе карательного воздей‐ ствия, возвращается в существовавшую до привле‐ чения к ответственности (нередко асоциальную)

среду, как и прежде не имея ни должной мотивации к труду, ни квалификации. Уточним, что отсутствие ощущения действительно значимых ограничений своих прав и свобод у освобождающихся из коло‐ ний общего режима как причина совершения ими нового преступления не должно наталкивать на мысль о необходимости ужесточения режима отбы‐ тия наказания, много более перспективным видится их обучение, привитие семейных и иных истинных ценностей, объединяющих общество (в том числе личным примером справедливого и добросердеч‐ ного отношения сотрудников к ним).

Говоря о предупреждении рецидивной пре‐ ступности, стоит обратить внимание на закономер‐ ности, согласно которым лишь 11 % осужденных, возместивших ущерб потерпевшему, в дальнейшем совершают новое преступление [8, с. 11], а также на тот факт, что каждый третий (35 %) клиент пробации отмечает эффективность возмещения материально‐ го ущерба потерпевшему [19, с. 110]. Сказанное свидетельствует о том, что проблема восстановле‐ ния прав потерпевшего уголовно‐правовыми мера‐ ми значима еще и как заслуживающий внимания фактор при прогнозировании рецидива.

Данный вопрос представляется важным, по‐ скольку наблюдается некоторая непоследователь‐ ность законодателя в части стимулирования винов‐ ного лица к заглаживанию вреда. Так, возмещение (заглаживание) вреда является одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), ус‐ ловно‐досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ), досрочного снятия судимости до истечения срока ее погашения (ч. 5 ст. 86 УК РФ) и т. д. Вместе с тем, регламентируя вопросы назначения условного осу‐ ждения, законодатель в части 2 статьи 73 УК РФ обя‐ зал учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Раскрывая данную норму, Верхов‐ ный Суд РФ также не уделил факту возмещения причиненного вреда должного внимания, указав, что к сведениям о личности могут, в частности, от‐ носиться данные о семейном и имущественном по‐ ложении совершившего преступление лица, состоя‐ нии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц1.

Безусловно, с учетом того, что факт возмеще‐ ния вреда указывается в качестве условия, смяг‐ чающего наказание (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), можно предположить, что данное обстоятельство прини‐ мается во внимание при решении вопроса назначе‐ ния условного осуждения. Вместе с тем, с учетом: 1) указываемой авторами эффективности влияния возмещения вреда на вероятность рецидива, 2) же‐ лания загладить вину (как причиненный ущерб, так и моральный вред) и активных действий в данном на‐ правлении, что много больше свидетельствует о дей‐ ствительном снижении общественной опасности преступника, нежели словесные извинения и утвер‐ ждения о раскаянии; 3) возможности возмещения ущерба потерпевшим как таковой, – можно предло‐ жить предусмотреть в качестве обязательного усло‐ вия для условного осуждения в отношении лиц, со‐ вершивших преступления против собственности или здоровья, возмещение имущественного ущерба и морального вреда в полном объеме. Допускаем уме‐ стным вести речь и о частичном, но в то же время существенном, возмещении ущерба (к примеру, в размере не менее половины от причиненного иму‐ щественного ущерба и морального вреда).

Перспективной в решении проблем предупреж‐ дения общего рецидива видится также корректиров‐ ка законодательства о государственной геномной регистрации2, предусматривающего, что обязатель‐ ной государственной геномной регистрации подле‐ жат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, с включением в пере‐ чень лиц, совершивших преступления средней тя‐ жести. Подобная мера видится эффективной ввиду высокой доказательственной ценности генетиче‐ ской информации, а также существенного сдержи‐ вающего эффекта, обусловленного формированием у привлеченного к ответственности убеждения в неотвратимости наказания [34, p. 53].

Охарактеризовав некоторые особенности пре‐ дупреждения общего рецидива, отметим, что для эффективной борьбы с тем или иным видом преступ‐ ности базисом является установление исчерпываю‐ щего перечня детерминирующих факторов, который существенно отличается в зависимости от специфики преступления, как и лица, его совершившего. С уче‐ том данного обстоятельства из всего массива реци‐ дивной преступности стоит выделять категории наи‐ более подверженных совершению повторно одно‐ родного преступления (специальный рецидив), пред‐ ставляющих более значительную (в сравнении с ре‐ цидивом общим) общественную опасность ввиду, как утверждают авторы, «профессионализации рециди‐ вистов» [26, с. 51].

О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федер. закон от 3 дек. 2008 г. № 242‐ФЗ (с изм. от 17.12.2009) // Там же. 2008. 9 дек.

Детерминация специального рецидива

Исследования свидетельствуют о том, что доля специального рецидива (в совокупности всех видов) наиболее велика среди осужденных ранее:

– за ненасильственные тайные корыстные иму‐ щественные преступления (57 %);

– преступления против семьи и несовершенно‐ летних (63 %). Речь идет преимущественно о при‐ влекаемых к ответственности по статье 157 УК РФ;

– посягательства на здоровье населения и об‐ щественную нравственность (48 %), основную массу которых составляют осужденные по статье 228 УК РФ;

– умышленные посягательства на жизнь и здо‐ ровье (44 %) [8, с. 9].

Ф. Р. Хисамутдинов относит к сфере крими‐ нального интереса рецидивистов и профессиональ‐ ных преступников корыстные, корыстно‐насильст‐ венные и насильственные преступления против личности, собственности, общественной безопасно‐ сти, отмечая, что «более половины однотипных преступлений совершаются квартирными и карман‐ ными ворами, грабителями, уличными хулиганами, профессиональными мошенниками» [26, с. 52].

Раскрывая криминологический портрет про‐ фессионального преступника, А. А. Забелич и Н. С. Артемьев указывают, что данные лица привле‐ каются к ответственности за совершение деяний, предусмотренных статьями 105, 158, 159, 161–163, 166, 228, 228.1 УК РФ [3, с. 37].

Канадские исследователи из Карлтонского университета и Оттавского научно‐исследователь‐ ского института здравоохранения, анализируя функционирование системы принятия решений по надзору (Community Supervision Decision Frame‐ work), акцентируют внимание на лицах, совершаю‐ щих насильственные преступления [50, p. 9].

Признавая одним из ключевых аспектов орга‐ низации противодействия рецидивной преступно‐ сти уяснение категорий ранее судимых лиц, наибо‐ лее склонных к повторному совершению преступ‐ лений, считаем обоснованной концентрацию на вопросах детерминации совершения ими общест‐ венно опасных деяний в контексте обстоятельств, характеризующих их личность.

Применительно к ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособ‐ ных родителей стоит отметить, что в 2021 году по части 1 статьи 157 УК РФ было осуждено 46 947 лиц1, при этом характеристика их образования сле‐ дующая: каждый пятый (21 %, или 9 850 осужден‐ ных) имел основное общее, начальное образование или не имел образования; трое из десяти (34,8 %, или 16 336 осужденных) со средним общим образо‐ ванием; среднее профессиональное образование у 40,1 % (18 831 осужденный) и лишь 4,1 % (1 930 осужденных) имели высшее профессиональное об‐ разование. С учетом того, что 84 % (39 432) осуж‐ денных по данной норме не имели постоянного источника дохода, ответ на вопрос о доминирую‐ щей причине рецидива среди осужденных очеви‐ ден – неспособность/невозможность/нежелание выплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В целом наблюдается схожая ситуация относи‐ тельно осужденных за посягательства на здоровье населения и общественную нравственность. К при‐ меру, осужденных по части 1 статьи 228 УК РФ в 2021 году 34 396, при этом 13,5 % (4 649 осужден‐ ных) с основным общим, начальным или без обра‐ зования; каждый третий (36,7 %, или 12 608 осуж‐ денных) со средним общим образованием; четыре из десяти (40,2 %, или 13 813 осужденных) со сред‐ ним профессиональным образованием; и лишь один из десяти (9,7 %, или 3 326 осужденных) имел высшее образование. Из осужденных по части 1 статьи 228 УК РФ 22 103 (64,3 %) трудоспособных, но без постоянного источника доходов.

С точки зрения предупреждения специального рецидива «антинаркотической» преступности обра‐ щает на себя внимание фактический отказ от преду‐ смотренной законодательно возможности наложе‐ ния обязанности на лицо, признанное больным нар‐ команией, пройти соответствующее лечение. Иллю‐ страцией сказанного является число осужденных за незаконные действия и нарушение правил обраще‐ ния с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, которым было назначено лечение от наркомании (в рамках ст. 72.1 УК РФ), составляющее 1 219, притом, что общее число осужденных за данные деяния – 78 666. Назначение лечения от наркомании лишь в 1,5 % случаев осуж‐ дения не может не вызывать вопросов, особенно с учетом того, что только за данные деяния 1 912 лиц были признаны совершившими преступление в со‐ стоянии наркотического опьянения.

Специальный рецидив хищений, совершаемых путем грабежа или разбоя, на высокую вероятность которого указывает И. С. Дроздов [8, с. 11], привле‐ кает внимание существенной долей лиц, совер‐ шающих данные деяния в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2021 году каждый третий (30,4 %, или 5 819 из 19 124 осужденных) осужденный по частям 1–3 статьи 161 УК РФ, равно как каждый тре‐ тий (32,9 % или 1 524 из 4 631 осужденных) осуж‐ денный по частям 1–3 статьи 162 УК РФ совершил преступление под воздействием алкоголя.

Говоря об указанной выше проблеме невос‐ требованности практикой такой меры, как назначе‐ ние обязанности лечения от алкоголизма (в рамках ст. 73 УК РФ), можно, конечно, утверждать, что ус‐ ловное осуждение применяется далеко не ко всем осужденным, однако налицо и более чем сущест‐ венное количество (158 691 фактов в 2021 году) признания назначенного лишения свободы услов‐ ным. В то же время в контексте исследований соци‐ альных (экстернальность позиции локус‐контроля, неудовлетворенность брачными отношениями) и психологических (заострение или изменение акцен‐ туированных черт, несоответствие в параметрах са‐ мооценки и самоотношения, высокий и низкий уров‐ ни тревожности) детерминант внутриличностного конфликта у лиц с алкогольной зависимостью [2, с. 11] говорить о том, что в отсутствие комплексной медико‐психологической помощи можно достигнуть положительного эффекта, не приходится, особенно с учетом того, что сами рецидивисты признают, что зачастую причиной совершения нового преступления было именно злоупотребление алкоголем (47,5 %) [22, с. 107], при этом такие формы аддикции, как пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, клептомания и игромания, признаются типичными для преступников‐рецидивистов [27, с. 34].

Характерно, что эффективность лечения от ал‐ когольной (как, впрочем, и наркотической зависи‐ мости) подтверждается самими клиентами проба‐ ции даже в большей мере, нежели сотрудниками функционирующей в Латвии Государственной службы пробации (78 % и 74 % соответственно) [19, с. 110]; исследователи из Университета Джорджа Мейсона указывают на злоупотребления психоак‐ тивными веществами как одну из ключевых причин насилия со стороны интимного партнера ( intimate partner violence ), включающего как преследование и психологическую агрессию, так и физическое и сексуальное насилие, признавая, что меры, не свя‐ занные с устранением данных детерминирующих факторов, отличаются минимальной эффективно‐ стью [39, p. 41]; ученые из Университета Северного Техаса отмечают необходимость комплексного подхода к лицам, употребляющим психоактивные вещества, при котором когнитивно‐поведенческая терапия ( cognitive behavior therapy ), мотивацион‐ ное интервьюирование ( motivational interviewing ) и систематическое применение вознаграждений ( contingency management ) дополняются медика‐ ментозным лечением [54, p. 14].

Вообще, проблема широкого распространения условного осуждения к лишению свободы явно вы‐ ходит за рамки заявленной в данной публикации темы, однако стоит отметить, что в качестве аргу‐ мента в пользу данной практики выступает ком‐ плекс негативных последствий реального отбывания лишения свободы. Речь в данном случае идет о том, что в существующих отечественных реалиях при отбывании лишения свободы не просто разрушают‐ ся социальные связи (хотя далеко не всегда харак‐ теризуемые положительно) и трудовые отношения, но и не формируется установка на законопослушное поведение, не создаются необходимые для него ус‐ ловия, в связи с чем ученые справедливо отмечают, что «доля рецидива снижается при отбывании нака‐ заний, не связанных с изоляцией от общества, и, со‐ ответственно, повышается при направлении осуж‐ денных в исправительные учреждения» [1, с. 51].

В то же время исследования свидетельствуют о том, что лишь при надлежащей «реабилитацион‐ ной» составляющей при отбытии наказания (лише‐ ние свободы, предполагающее возможность рабо‐ тать (в противовес одиночному заключению), про‐ фессиональное обучение, консультирование по во‐ просам злоупотребления психоактивными вещест‐ вами) можно говорить о предупреждении рецидива [51, p. 11]. Отсутствие данных мер, равно как фор‐ мализм при их организации, заставляют судей при определении наличия или отсутствия оснований для осуждения условно не столько руководствоваться нормой закона, сколько действовать в соответствии со старейшим принципом медицинской этики Primum non nocere («Не навреди») – прибегать к положениям статьи 73 УК РФ даже в случае, когда лицу с точки зрения его общественной опасности лишение свободы явно не помешало, поскольку результат его нахождения в исправительном учре‐ ждении будет в перспективе еще более губитель‐ ным, чем польза для общества от его кратковре‐ менной изоляции.

Можно было бы предположить, что данная проблема актуализируется лишь при осуждении к лишению свободы сроком до 8 лет (с учетом уста‐ новленных ст. 73 УК РФ ограничений), однако и при избрании наказания в виде лишения свободы на бо‐ лее длительные сроки суды все также по существу руководствуются указанным принципом. Дело здесь в том, что длительным срокам в большей степени присущи проблема ужесточения условий содержа‐ ния, в чем авторы видят значительное повышение вероятности рецидива после отбытия наказания [31], а также проблема утраты семейных отношений, что авторами указывается в качестве особенности лично‐ сти преступника‐рецидивиста [27, с. 34].

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что относи‐ тельно зависимости строгости наказания и вероят‐ ности снижения рецидива существуют и более сдержанные оценки. Так, европейские исследова‐ тели на основе изучения 25 000 бывших итальянских заключенных в контексте условий содержания в тюрьме (переполненность и количество смертей) и тюремной изоляции (расстояние между тюрьмой и провинциальным городом и количество добро‐ вольцев) пришли к выводу, что отсутствуют убеди‐ тельные доказательства того, что более высокая степень суровости или изоляции в тюрьмах способ‐ ствует снижению склонности к преступной деятель‐ ности [35, p. 23]. Отечественные исследователи так‐ же отмечают определенную зависимость между увеличением продолжительности срока отбывания наказания и повышением уровня рецидива [1; 51].

Схожая картина наблюдается, если обратить внимание на суровость наказаний, не связанных с лишением свободы, что представляется необходи‐ мым с учетом того, что лишь каждый четвертый (21,1 %) осужденный в 2021 году был осужден к ли‐ шению свободы (158 853 из 565 317 лиц). К приме‐ ру, североамериканские исследователи, проанали‐ зировав влияние размера штрафа на будущее пове‐ дение водителей, пришли к выводу, что получившие меньший штраф в течение следующего года на 25 % чаще привлекаются к ответственности и на 12 % ча‐ ще попадают в дорожно‐транспортные происшест‐ вия [38, p. 22]. При этом авторы указывают на то, что привлечение к ответственности учащается по исте‐ чении полугода, что свидетельствует о наличии пре‐ вентивного эффекта, ограниченного двумя кварта‐ лами после получения штрафа.

С учетом значимости вопросов безопасности дорожного движения, обусловленных высокими показателями смертности (5 651 погибших в дорож‐ но‐транспортных происшествиях за 6 месяцев 2022 года1), предпринимаемыми законодательными ша‐ гами, направленными на решение данной пробле‐ мы (дополнение уголовного закона ответственно‐ стью за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказа‐ нию и лишенным права управления транспортными средствами2), широкой практикой осуждения по статье 2641 УК РФ (58 418 в 2021 году), можно ак‐ центировать внимание на структуру предусмотрен‐ ных санкцией видов и размеров наказаний и их практическую реализацию.

Отметим, что обе «составляющие» достаточно разнообразны, но вот что обращает на себя внима‐ ние: в 15 % (8 898) случаев назначается лишение свободы; в 12,3 % (7 179) случаев – лишение свобо‐ ды условно; в 66 % (38 537) – ограничение свободы и лишь в 4,7 % (2 744) случаев – штраф. При этом ограничение, заложенное в санкции части 1 указан‐ ной нормы (возможность назначения штрафа в раз‐ мере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере за‐ работной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет), реализуется в виде назначения в 68 % случаев наказания в виде штрафа свыше 100 тыс. до 300 тыс. руб., в оставших‐ ся 32 % штраф назначается на сумму до 100 тыс. руб.

Характерно, что столь нечастое (в процентном соотношении) назначение штрафа, однако, форми‐ рует общую сумму назначенных по статье 2641 УК РФ в 2021 году штрафов более чем на 400 млн (429 166 003) руб.

Не являясь сторонниками расширения границ судейского усмотрения, тем не менее, в интере‐ сующем нас аспекте с учетом указанного выше, а также неизменности нормы с 2014 года, несмотря на высокие показатели инфляции, считаем умест‐ ным предложить корректировку как нижних, так и верхних пределов наказания в виде штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административ‐ ному наказанию или имеющим судимость (ст. 2641 УК РФ), в сторону увеличения.

Вообще, говоря о строгости наказания, можно отметить исследования, в которых утверждается, что лицам, повторно преступившим черту закона, необходимо назначать меньшее наказание, чем совершавшим преступление впервые [45, p. 1270]. Интересны в данном случае следующие аргументы.

-

1. Эффект замещения (replacement effects) [45, p. 1219] – заключается в том, что при лишении сво‐ боды преступника его место в преступном мире «замещается» другим человеком, и по существу благоприятного эффекта на общественную безопас‐ ность не оказывается.

-

2. Потенциальный рост преступности в бедных городских кварталах, поскольку сообществам стано‐ вится труднее поддерживать неформальные меха‐ низмы социального порядка и контроля, нарушен‐ ные ввиду лишения свободы сразу нескольких чле‐ нов общины.

-

3. Преступность во время отбытия наказания (crime inside prisons) [45, p. 1221].

Согласно точке зрения Ch. Lewis, данные об‐ стоятельства вкупе с факторами, констатирующими меньшую общественную опасность лица, совер‐ шающего преступление (проблемы при трудоуст‐ ройстве и аренде жилья, а также ограничения в со‐ циальном обеспечении ввиду факта отбывания на‐ казания), свидетельствуют о необходимости снис‐ хождения.

В контексте рассматриваемого вопроса – пре‐ дупреждения специальной рецидивной преступно‐ сти – стоит, безусловно, согласиться с тем, что при‐ нимать во внимание факторы, характеризующие личность, необходимо. Отечественное законода‐ тельство, к примеру, в данном случае не только за‐ крепляет такие обстоятельства, смягчающие наказа‐ ние, как совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств или материаль‐ ной зависимости, но и в принципе указывает на от‐ крытый характер перечня обстоятельств, смягчаю‐ щих наказание, оставляя за судом право признания таковым и не указанных в части 1 статьи 61 УК РФ.

Однако же согласиться с тем, что три ключевых довода свидетельствуют о несостоятельности под‐ хода избрания для рецидивистов более строгих мер репрессии, считаем преждевременным. Во‐первых, «эффект замещения» – это по существу гипотеза, и свойственен он преимущественно организованной преступности. Во‐вторых, сокращение сроков лише‐ ния свободы в связи с тем, что преступник реализо‐ вывал в общине (сообществе) функции по социаль‐ ному контролю и порядку и без него будет еще большая криминализация общины – по существу, нечто наподобие узаконивания статуса лиц, зани‐ мающих высшее положение в преступной иерархии. С большой долей вероятности, деятельность такого лица носит деструктивный характер для общества. В‐третьих, аргумент латентности тюремной преступ‐ ности в качестве основания для снисхождения лицу состоятелен лишь в той мере, в какой свидетельст‐ вует о дальнейшей индивидуальной криминализа‐ ции лица, что опять же носит вероятностный харак‐ тер. Уместнее было бы вести речь о борьбе с ла‐ тентностью.

Вместе с тем указанное исследование ценно, поскольку очередной раз акцентирует внимание как на социально‐психологических детерминантах ре‐ цидивной преступности, так и на таких значимых факторах, как общество (среда), в которое вернется лицо после отбытия наказания, экономическое бла‐ госостояние, образование и т.д.

Важно, что указанный выше высокий уровень специального рецидива за умышленные посягатель‐ ства на жизнь и здоровье (44 %), на наш взгляд, тре‐ бует отдельного рассмотрения, поскольку «внутри» данной категории детерминанты существенно отли‐ чаются, что с очевидностью свидетельствует о необ‐ ходимости дифференциации причинных комплексов лиц, посягающих на жизнь, и лиц, умышленно при‐ чиняющих, к примеру, средней тяжести или легкий вред здоровью. Для наглядности приведем в таблице некоторые признаки преступления1 и демографиче‐ ские признаки2 осужденных по части 1 статьи 105, части 1 статьи 112 и части 2 статьи 115 УК РФ. Выбор норм обусловлен, среди прочего, сопоставимым ко‐ личеством осужденных по итогам 2021 года.

Признаки преступления и демографические признаки осужденных

|

Признаки |

Часть 1 статьи 105 УК РФ |

Часть 1 статьи 112 УК РФ |

Часть 2 статьи 115 УК РФ |

|

Общее число осужденных |

4 519 |

5 115 |

8 866 |

|

Количество/доля осужденных – трудоспособных лиц без постоянного источника дохода |

3 133, 69,3 % |

2 749, 53,7 % |

5 516, 62,2 % |

|

Количество/доля осужденных – имеющих основное общее, начальное или не имеющих образования |

970, 21,5 % |

911, 17,8 % |

1 848, 20,8 % |

|

Количество/доля осужденных, совершивших преступление в возрасте 50 лет и старше |

1191, 26,4 % |

400, 7,8 % |

1596, 18 % |

|

Количество/доля осужденных, признанных совершившими преступление в состоянии алкогольного опьянения |

3 239, 71,6 % |

2 402, 47 % |

5 586, 63 % |

|

Количество/доля осужденных, которые имели на момент рассмотрения дела три и более неснятые (непогашенные) судимости |

289, 6,4 % |

414, 8,1 % |

723, 8,2 % |

|

Количество/доля осужденных, которые имели на момент рассмотрения дела судимости за преступление, отнесенное к категории тяжких |

432, 9,6 % |

629, 12,9 % |

1 270, 14,3 % |

1Даже подобное, не претендующее на исчер‐ пываемость сравнение позволяет утверждать, что осужденные за убийство характеризуются помимо более старшего возраста более частым злоупотреб‐ лением алкоголем, отсутствием постоянного источ‐ ника дохода и низким уровнем образования. между тем существующее заблуждение о «богатом» кри‐ минальном прошлом убийц не соответствует дейст‐ вительности, поскольку и количественно (относи‐ тельно наличия трех и более неснятых (непогашен‐ ных) судимостей), и качественно (относительно наибольшей тяжести ранее совершенного преступ‐ ления) доля осужденных по части 1 статьи 105 УК РФ ниже, чем доля осужденных за умышленное причи‐ нение легкого (без квалифицирующих признаков) и средней тяжести вреда здоровью.

В то же время зарубежные исследователи, с учетом крайне низкой вероятности повторного со‐ вершения убийства лицами, уже отбывшими наказа‐ ние за убийство, утверждают, что для данной катего‐ рии преступников целесообразно более широкое применение досрочного освобождения [48, p. 1697].

Указанные примеры ни в коей мере не претен‐ дуют на исчерпываемость, они лишь иллюстрируют многоаспектность проблемы предупреждения ре‐ цидивной преступности ввиду разнообразия пре‐ ступного поведения и акцентируют внимание на необходимости взвешенного подхода к вопросам возможностей государства по исправлению пре‐ ступника. Вместе с тем уместным будет указание на зарубежный опыт предупреждения рецидивной насильственной преступности. Так, североамери‐ канские исследователи утверждают, что перспек‐ тивны такие инструменты, как создание и использо‐ вание профсоюзов ( working alliance ) для обеспече‐ ния вовлеченности человека в работу; сопережи‐ вающее ( empathetic ) отношение к преступнику; ис‐ пользование мотивационных и когнитивно‐пове‐ денческих стратегий [53, p. 35].

Очевидно, что подобная деятельность специ‐ фична, в связи с чем ценен опыт зарубежных стран по созданию и функционированию системы проба‐ ции, которая на протяжении последних лет все ак‐ тивнее обсуждается и постепенно переходит с док‐ тринального на нормативный уровень. Именно с отсутствием данной системы ученые нередко свя‐ зывают отсутствие ресоциализации отбывавших наказание и, как следствие, повторное совершение преступлений.

Отчет о характеристике преступления, его рецидива и по‐ вторности по числу осужденных по всем составам престу‐ плений Уголовного кодекса Российской Федерации за 12 месяцев 2021 года // Судебный Департамент при Вер‐ ховном Суде Российской Федерации: [офиц. сайт]. URL: .

-

2 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Рос‐ сийской Федерации за 12 месяцев 2021 года…

Система пробации

Начать стоит с констатации факта декларативно‐ го характера норм, предполагающих создание систе‐ мы пробации в России, поскольку обозначение необ‐ ходимости создания данной службы в 2008 году (раздел 8 «Развитие социальных институтов и соци‐ альная политика» Концепции долгосрочного соци‐ ально‐экономического развития Российской Федера‐ ции на период до 2020 года2), указание на ее роль в 2010 году (Концепция развития уголовно‐исполни‐ тельной системы Российской Федерации до 2020 го‐ да3) сменилось фактическим «затишьем» вплоть до 2021 года, когда в Концепции развития уголовно‐ис‐ полнительной системы Российской Федерации на пе‐ риод до 2030 года4 появился Раздел XVI, посвященный вопросам создания и развития системы пробации.

По существу, со свойственным подобным до‐ кументам стратегического планирования стилем изложения в данном разделе декларируется необ‐ ходимость создания и развития в Российской Феде‐ рации системы пробации в два этапа. На первом этапе (до 2024 года) – закрепление института про‐ бации на законодательном уровне, определение функции пробации, перечня задач и полномочий органов государственной власти и местного само‐ управления, а также возложение соответствующих полномочий на уголовно‐исполнительные инспек‐ ции в части оказания помощи в вопросах занятости, обеспечения жильем, психологической и правовой помощи лицам, освобожденным от отбывания на‐ казания условно‐досрочно. На втором этапе (до 2030 года) планируется оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в заня‐ тости и бытовом устройстве.

Кроме того, в концепции сказано, что реализа‐ ция указанных положений потребует развития систе‐ мы уголовно‐исполнительных инспекций, совершен‐ ствования научно‐методической базы в целях подго‐ товки квалифицированных кадров, внедрения новых информационных технологий в деятельность уголов‐ но‐исполнительных инспекций, повышения уровня взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с органами государственной власти, орга‐ нами местного самоуправления и общественными организациями, а также с учреждениями и предпри‐

ятиями социального обслуживания по вопросам ока‐ зания адресной социальной помощи осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

Стоит признать, что подобные положения вполне могут служить фундаментом для дальней‐ шего построения института пробации, однако без должной конкретизации рассчитывать на эффектив‐ ность данных норм в вопросах снижения числа лиц, находящихся в учреждениях уголовно‐исполни‐ тельной системы (в том числе за счет сокращения рецидива преступлений), не приходится.

Представляется, что проблема отсутствия про‐ работанных должным образом законопроектов (су‐ щественную несостоятельность и противоречивость которых отмечали, к примеру, В. А. Уткин [20, с. 47], Д. Н. Сергеев [17, с. 69]) обусловлена рядом обстоя‐ тельств.

Во‐первых , следует констатировать отсутствие общепризнанного подхода к пониманию сущности пробации как таковой.

Дело в том, что «классический», характерный в первую очередь для англо‐саксонской правовой системы институт пробации представляет собой один из видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы [19, c. 105]. Зарожденный, по всей видимости, в Бостоне в 1981 году Джоном Ав‐ густом подход, заключающийся в передаче моло‐ дых правонарушителей «на попечение» вместо ли‐ ния свободы [37, p. 2], по существу, стал формой условного осуждения под «наблюдением» службы пробации, деятельности специальных школ и раз‐ личных центров реабилитации, направленной на коррекцию поведения подростков [4, c. 375].

Данная деятельность получила свое дальней‐ шее нормативное закрепление и развитие в между‐ народных нормах. К примеру, в Токийских прави‐ лах1, хотя и не содержащих термин «пробация», раздел V посвящен мерам, не связанным с тюрем‐ ным заключением. Данный раздел раскрывает кате‐ горию надзора как меры, нацеленной на то, чтобы оказать содействие правонарушителю, посредством оказания психологической, социальной и матери‐ альной помощи и предоставления возможности для укрепления связей с обществом, облегчения их воз‐ вращения к нормальной жизни в обществе (п. 10).

С учетом демонстрируемой эффективности спустя два десятилетия пробация стала охватывать ряд мероприятий и правовых вмешательств, кото‐ рые включают надзор, руководство и помощь, оз‐ наменованных целью социальной интеграции пра‐ вонарушителя и содействия обеспечению безопас‐ ности общества2. При этом данные меры, примени‐ мые не только до, во время, но и после судебного разбирательства (п. 53) (включая предусмотренный п. 59 постпенитенциарный контроль), стали вклю‐ чать такие аспекты, как работа с потерпевшими (п. 93–96), реституционное правосудие (п. 97) и т. д.

К примеру, исследователи из Школы права Джорджтаунского университета отмечают, что как на прокуроров и судей, так и на сотрудников служ‐ бы пробации федеральная система уголовного пра‐ восудия США возлагает обязанности определения наиболее корректного вида и размера наказания для привлекаемых к ответственности [40, p. 105]. При этом сами сотрудники службы пробации указы‐ вают на необходимость поддержания должного уровня квалификации в части анализа и учета су‐ дебной практики (с учетом причисления США к анг‐ ло‐саксонской правовой семье, имеющей ключевое значение для правоприменителей) в вопросах пре‐ доставления судам необходимой информации не только для определения вида и размера наказания, а также решения вопроса об условном осуждении, но и для освобождения условно‐досрочно [41, p. 28].

В то же время отечественный подход сущест‐ венно у́же закрепленного на международном уров‐ не. К примеру, в Концепции развития уголовно‐ исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года речь о пробации шла лишь как о мере в отношении «освобождающихся лиц», тогда как во‐ просы постпенитенциарного контроля за осужден‐ ными, освободившимися из мест лишения свободы, разработчиками законопроекта «О пробации в Рос‐ сийской Федерации и системе органов и организа‐ ций, ее осуществляющих» фактически были упуще‐ ны [17, с. 71; 12, с. 77].

Во‐вторых , неопределенность с пониманием сущности пробации и перспектив создания подоб‐ ной целостной системы в России приводит к утвер‐ ждению исследователей о том, что подобные зада‐ чи по ресоциализации преступников вообще не свойственны деятельности уголовно‐исполнитель‐ ных инспекций – в их задачи входят «контроль за осужденными и недопущение совершения ими по‐ вторных преступлений и правонарушений», такие «абсолютно разные по своему содержанию задачи не могут эффективно выполняться одними и те же сотрудниками УИС» [11, с. 138].

Категоричность данного тезиса спорна, по‐ скольку говорить об эффективном решении задачи по недопущению повторного нарушения законода‐ тельства без ресоциализации преступника не при‐ ходится. Безусловно, существующая в настоящее

Рекомендация № Rec(2010)1 Комитета министров Сове‐ та Европы «О Европейских правилах пробации» (Вместе с «Глоссарием используемых терминов»): принята 20 янв. 2010 г. на 1075‐м заседании заместителей мини‐ стров [Электронный ресурс]. Доступ из справ.‐правовой системы «КонсультантПлюс».

время уголовно‐исполнительная система с учетом имеющихся ресурсов во многом сконцентрирована лишь на контроле, однако это совсем не означает полное отсутствие ресоциализационных начал в деятельности сотрудников уголовно‐исполнитель‐ ных инспекций, равно как не ставится под сомнение целесообразность внедрения, что целесообразно внедрение современных целевых пробационных технологий (методик психокоррекционной и соци‐ альной работы с поднадзорными лицами [6, с. 87]).

Данная точка зрения соответствует позиции ученых, утверждающих, что «эффективность дея‐ тельности службы пробации заключается в соеди‐ нении контрольно‐надзорных функций с мерами социальной защиты» [17, с. 69], а также то, что «ин‐ теграция в деятельности одного органа функций по контролю и по оказанию социальной помощи явля‐ ется позитивным шагом, способствующим уходу от исключительно репрессивной модели уголовного возмездия» [12, 76].

В‐третьих , с учетом приоритета экономиче‐ ского базиса нельзя оставлять без внимания и фи‐ нансовую составляющую вопроса создания системы пробации в России, поскольку данная система, во многом базирующаяся на индивидуальном воздей‐ ствии , немыслима без подготовки высококвалифи‐ цированных кадров (как отмечают авторы, с социо‐ логическим и педагогическим образованием [19, с. 106], понимающих суть криминогенного мышле‐ ния и обладающих навыками использования совре‐ менных когнитивно‐поведенческих техник [52, p. 9]), существенного (по некоторым расчетам, более чем на 50 тыс. [9, с. 23]) увеличения численности со‐ трудников уголовно‐исполнительных инспекций, бюджетных ассигнований в размере 65 млрд руб.1 (по состоянию на 2015 г.). Зарубежные исследовате‐ ли также отмечают финансовую составляющую в качестве одной из проблем формирования системы пробации: к такому выводу в 2008 году пришли в Бенгальском национальном университете юриди‐ ческих наук (Индия), отмечая также проблему незна‐ ния психологической и экономической основы пре‐ ступлений и «общую апатию [37, p. 18], в 2013 го‐ду – исследователи, изучающие систему пробации Паки‐ стана [28, p. 12].

Стоит признать, что в рамках выбора необхо‐ димых мер воздействия на преступника, в том числе привлечения его к уголовной ответственности, обеспечения исполнения наказания и освобожде‐ ния после него различными категориями должност‐ ных лиц, уже реализуется большинство мер, обо‐ значаемых в международных актах в качестве со‐ ставляющих пробации.

В связи с вышеуказанным стоит согласиться с В. А. Уткиным в том, что необходимо сконцентриро‐ ваться на «дополнительных пробационных техноло‐ гиях» [21, с. 7], основываясь при этом на дифферен‐ циации программ пробации с учетом категорий преступников («целевых групп осужденных» [16, с. 13], или «групп риска» [21, с. 7]). Ключевой зада‐ чей здесь как раз и будет установление конкретной категории преступников в целях выработки наибо‐ лее эффективных пробационных технологий. Дан‐ ный процесс, именуемый зарубежными исследова‐ телями «оценка риска», справедливо признается краеугольным камнем в вопросах эффективного исправительного воздействия [47, p. 8],

Помимо учета указанных выше групп преступ‐ ников, наиболее склонных к повторному соверше‐ нию преступлений (в том числе типового портрета преступника‐рецидивиста), уместным видится ориен‐ тир на разработанную в доктрине типологию реци‐ дивистов. К примеру, именуемый в науке последова‐ тельно‐криминогенным тип рецидивистов, характе‐ ризуемый наибольшей общественной опасностью и высокой преступной квалификацией, не требует ре‐ социализационных мер, поскольку, с большой долей вероятности, положительного эффекта достигнуто не будет. В подобных случаях «классических» контроль‐ но‐надзорных мероприятий вполне достаточно.

Равным образом бесперспективным стоит при‐ знать применение к лицам, относящимся к маниа‐ кальному типу рецидивистов, неоднократно совер‐ шающим преступления ввиду психических отклоне‐ ний (как вариант – половых или сексуальных девиа‐ ций), мер, направленных на их реинтеграцию в за‐ конопослушное общество. Достаточно показатель‐ ными видятся в данном случае доводы североаме‐ риканского исследователя, который указывает на существенные недостатки (нарушение принципов равенства) в применении испытательного срока для родственников сексуальных преступников в сравне‐ нии с лицами, не находящимися в родственных свя‐ зях [29, p. 21].

Исследователи из США, анализируя вопросы взаимодействия службы пробации с лицами с тяже‐ лыми и стойкими психическими заболеваниями, отмечают, что для повышения эффективности пре‐ дупреждения совершения данными лицами престу‐ плений следует прибегать к таким средствам, как:

-

1) суды по психическому здоровью ( mental health courts ) вкупе с ассертивным лечением по месту жительства (оказание помощи «команды», состоящей из психиатра, медсестры, руководителя группы, социальных работников, специалиста по наркозависимости, специалиста по жилищным во‐ просам, специалиста по трудоустройству и т.д.);

-

2) комплексное лечение «двойных» рас‐ стройств, которое сочетает в себе лечение как рас‐ стройств, связанных с употреблением психоактив‐ ных веществ, так и психических заболеваний;

-

3) программа «Жилье в первую очередь» (housing first), направленная на первоочередное по‐

стоянное и безусловное предоставление жилья без‐ домным, реализуемая на всей территории США, ввиду актуальности борьбы с «хронической» бездомностью;

-

4) индивидуальное размещение и поддержка (individual placement and support – supported em‐ ployment) – практика деятельности узкоспециализи‐ рованных служб занятости (с очевидностью тре‐ бующая существенных финансовых вложений со стороны государства, в чем ученые видят одну из ключевых проблем при определении целесообраз‐ ности ее существования [36, p. 761]);

-

5) методы поддержки сверстников (peer sup‐ port) – людей с аналогичными психическими забо‐ леваниями;

-

6) уже отмеченные нами ранее мотивационное интервьюирование, имеющее потенциал снижения употребления психоактивных веществ и увеличения вовлеченности в лечение, а также когнитивно‐ поведенческие методы лечения: морально‐восста‐ новительная терапия (moral reconation therapy), про‐ граммы «Рассуждение и реабилитация» ( Reasoning and Rehabilitation ) и «Думая о переменах» (Thinking for a Change), разработанные Национальным инсти‐ тутом исправительных учреждений Федерального бюро тюрем США;

-

7) психиатрическое лечение лица, признанного виновным в совершении преступления (mental health probation) [33, p. 22].

Иная ситуация обстоит с такими типами реци‐ дивистов, как ситуативно‐криминогенный, случай‐ ный, конформистский и маргинальный, которые, на наш взгляд, и должны быть основным адресатом применения пробационных мер.

Кроме того, наиболее перспективным видится воздействие, к примеру, на подростков, поскольку о большей эффективности применения мер, не свя‐ занных с лишением свободы в отношении данной категории, свидетельствует исторический опыт скандинавских стран [18, с. 117]; на эффективность пробационных мер в отношении лиц до 21 года ука‐ зывают ученые Западно‐Бенгальского национально‐ го университета юридических наук (Индия) [37, p. 15]; в США имеется опыт создания Системы оцен‐ ки молодежи Огайо (Ohio Youth Assessment System (OYAS), содержащей 5 инструментов, анализ кото‐ рых позволяет оценивать «криминогенные потреб‐ ности молодежи» [43, p. 67]; обсуждается необхо‐ димость учета особенностей биологического, пси‐ хологического и социального развития подростков и потребности в наставничестве ( coaching ) и исполь‐ зовании стимулов [44, p. 49].

Результаты

Во‐первых, стоит констатировать как проблему рецидивной преступности, заключающуюся в суще‐ ственном росте удельного веса осужденных, имею‐ щих криминальное прошлое в общем числе осуж‐ денных (с 27,6 % в 2007 году до 39,1 % в 2021 году), так и ограниченные возможности уголовно‐испол‐ нительной системы по исправлению осужденных, что во многом предопределено разнообразием комплекса детерминирующих факторов.

Во‐вторых, анализ правоприменительной прак‐ тики осуждения рецидивистов позволил утвер‐ ждать, что существуют резервы повышения эффек‐ тивности уголовно‐правового воздействия за счет:

– стимулирования осужденных к получению среднего профессионального образования в испра‐ вительных учреждениях, равно как высшего обра‐ зования уже после освобождения; рассмотрения возможностей получение осужденным высшего образования и в период отбытия наказания посред‐ ством дистанционных образовательных технологий;

– расширения и унификации практики приме‐ нения части 5 статьи 86 УК РФ посредством разъяс‐ нения высшей судебной инстанцией термина «безупречное поведение» с отнесением к таковым официального трудоустройства на протяжении не‐ которого продолжительного периода времени, по‐ лучения высшего образования, прохождения полно‐ го курса лечения от алкогольной зависимости и т. п.;

– стимулирования осужденных к возмещению причиненного ущерба путем нормативного закреп‐ ления такого условия для условного осуждения (ст. 73 УК РФ), как возмещение имущественного ущерба и морального вреда в полном (в исключи‐ тельных случаях – существенном) объеме (по мень‐ шей мере в отношении лиц, совершивших преступ‐ ления против собственности или здоровья);

– корректировки законодательства о государст‐ венной геномной регистрации, посредством включе‐ ния в качестве основания для обязательной государ‐ ственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, совершение преступления средней тяжести;

– существенного (кратного) расширения прак‐ тики назначения лечения от алкогольной (в особен‐ ности при осуждении условно) и наркотической (в особенности при осуждении за незаконные дей‐ ствия и нарушение правил обращения с наркотиче‐ скими средствами, психотропными и сильнодейст‐ вующими веществами) зависимости;

– корректировки как нижних, так и верхних пределов наказания в виде штрафа за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказа‐ нию или имеющим судимость (ст. 2641 УК РФ), в сторону увеличения.

В‐третьих, признавая ограниченность уголовно‐ правовых мер в вопросах предупреждения реци‐ дивной преступности и акцентируя внимание на том, что эффективность предупреждения напрямую зависит от устранения причин совершения преступ‐ ления и создания благоприятных условий для ресо‐ циализации привлеченного к ответственности в за‐ конопослушное общество (в масштабах семьи, бли‐ жайшего окружения и трудового коллектива), мож‐ но предположить, что обеспечению необходимой степени финансового благополучия преступника могут способствовать такие меры, как:

-

– стимулирование работодателей, принимаю‐ щих на работу лиц, имеющих судимость (к примеру, в виде налоговых преференций);

-

– стимулирование образовательных организа‐ ций высшего образования при принятии на обуче‐ ние лиц, имеющих судимость (к примеру, посредст‐ вом компенсации полной или частичной оплаты затрат на обучение при условии его окончания);

-

– приостановка начисления пени и штрафов по имущественным обязательствам осужденных перед банками или иными кредитными организациями до истечения определенного периода после отбытия наказания (по меньшей мере в течение одного года);

-

– отсрочка уплаты налогов и платежей за ком‐ мунальные услуги в течение года после отбытия наказания, с правом на дальнейшую рассрочку пла‐ тежей и т.д.

В‐четвертых, проблемы интеграции в отечест‐ венное законодательство и практику системы про‐ бации связаны прежде всего с неопределенностью понимания сущности пробации (в особенности неод‐ нозначных оценок ее эффективности) и перспектив создания подобной целостной системы в России с учетом уже реализуемых компетентными органами задач в условиях ограниченного финансирования.

Более перспективным видится применение отдельных пробационных технологий в отношении отдельных категорий преступников, поведение ко‐ торых возможно изменить ( поддающихся исправ‐ лению).

Если и говорить о системе пробации, то кор‐ ректным будет содержательное заимствование опыта зарубежных государств по доктринальной разработке и научному обоснованию эффективных методик работы в рамках концепции «риск – по‐ требность – реагирование» ( risk – need – responsivity ) с последующим формированием Контрольного спи‐ ска исправительных (коррекционных) программ ( correctional program checklist ) [46, p. 35].

Заключение

Реализация указанных в качестве выводов мер, на наш взгляд, способна снизить уровень рецидив‐ ной преступности лишь в некоторой степени, по‐ скольку детерминация рецидивной преступности во многом обусловлена общесоциальными проблема‐ ми, решение которых представляется первостепен‐ ным. Данный тезис совершенно не нов, как и тот факт, что невозможно достигнуть выдающихся успе‐ хов в деле борьбы с рецидивной преступностью исключительно средствами уголовной репрессии (даже с включением в них элементов морально‐ психологического (идеологического) воздействия). Осознавая всю значимость в детерминационном комплексе проблем безработицы, бедности, низко‐ го образования, алкоголизации и т. д., стоит пом‐ нить и о том, что вся жизнь состоит из частностей, и даже отдельно взятое лицо, преступившее черту закона, но вставшее на путь исправления легальных и профессиональных действий в отношении него со стороны компетентных сотрудников – это уже защи‐ та прав и свобод других людей, а значит, и общества в целом.

Список литературы Противодействие рецидивной преступности в России: проблемы и перспективы

- Авдеев В. А. Оптимизация целей наказания в контексте предупреждения преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 2. С. 41-53.

- Алекова Г. В. Структура социально-психологических детерминант внутриличностного конфликта у лиц с синдромом алкогольной зависимости // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2018. Т. 7. № 1A. С. 5-13.

- Артемьев Н. С., Забелич А. А. Характеристика профессиональной преступности и личности профессионального преступника // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 1. С. 32-37.

- Бастрыкин А. И., Сальников В. П., Романовская В. Б., Воронков К. И. Антикриминогенная ресо-циализация: зарубежный опыт // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 3. С. 371-378. DOI 10.17150/2500-4255.2020.14(3).371-378.

- Бражников Д. А., Афанасьева О. Р., Коваленко В. И., Маликов С. В. Криминальная ситуация в Российской Федерации: состояние и тенденции // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3. С. 66-78.

- Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 2(14). С. 81-88.

- Городнянская В. В. Постпенитенциарный рецидив: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2011. 22 с.

- Дроздов И. С. Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2020. 27 с.

- Ермасов Е. В., Дегтярева О. Л. Проблемы создания службы пробации в России // Преступление и наказание. 2015. № 10. С. 21-23.

- Капинус О. С. Психологические и социально-психологические детерминанты преступного поведения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 1(63). С. 4-12.

- Князева Е. А., Кутаков Н. Н. Система пробации в России: от теории к практике // Право и государство: теория и практика. 2022. № 9(213). С. 137-139. DOI 10.47643/1815-1337_2022_9_137.

- Козаченко И. Я., Сергеев Д. Н. Постпенитенциарный контроль и борьба с рецидивной преступностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 2. С. 74-80.

- Кудрявцев В. Н. Науку уголовного права пора модернизировать // Уголовное право. 2005. № 5. С. 130-131.

- Лесников Г. Ю. Предупреждение преступности - основное направление уголовной политики // Общество и право. 2007. № 3. С. 54-60.

- Лесников Г. Ю. Проблемы соотношения уголовной политики и уголовного права // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. № 8. С. 73-76.

- Лещенко С. А., Конунникова В. В., Гвоздева Н. В. Аналитический обзор применения положительного опыта использования индивидуальных программ по пробации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2022. № 3. С. 9-13. DOI: 10.18572/2072-4438-2022-3-9-13.

- Сергеев Д. Н. Нужен ли закон о пробации? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3(25). С. 68-72.

- Сухов А. Н. Социальные детерминанты ре-социализации осужденных // Прикладная юридическая психология. 2012. № 1. С. 115-118.

- Тейван-Трейновский Я. С., Волов В. Т. Пробация как социально-правовое воздействие на личность с противоправным поведением // Социологические исследования. 2012. № 11(343). С. 105-112.

- Уткин В. А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации // Вестник Томского государственного университета. Право. 2012. № 1(3). С. 45-50.

- Уткин В. А. О перспективах пробации в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 5-8.

- Филиппова О. В. Классификация и типология преступников-рецидивистов // Уголовная юстиция. 2022. № 19. С. 105-109. DOI 10.17223/23088 451/19/19.

- Филиппова О. В. Криминологическая характеристика личности рецидивиста в России: основные тенденции изменения параметров в современный период // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 2. С. 207-216. DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(2).207-216.

- Филиппова О. В. Общесоциальные детерминанты рецидивной преступности // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 457. С. 261-265. DOI 10.17223/15617793/457/31.

- Филиппова О. В. Социально-психологические детерминанты рецидивной преступности // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 265-269. DOI: 10.17223/15617793/468/31.

- Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Особенности предупреждения профессиональной и рецидивной преступности (история и современность) // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 4(18). С. 50-55.

- Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Рецидивная преступность и ее предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 3(21). С. 32-37.

- Ali K. Probation and Parole System: A Case Study of Pakistan (April 25, 2013). 13 p. DOI: 10.2139/ ssrn.2256316.

- Andrew R. P. Child Sexual Abuse and the State: Applying Critical Outsider Methodologies to Legislative Policymaking // UC Davis Law Review. 2006. Vol. 39. No. 5. 38 p.

- Caruso G. Public Health and Safety: The Social Determinants of Health and Criminal. UK: Resear-chLinks Books. 38 p.

- Chen K., Shapiro J. M. Does Prison Harden Inmates? A Discontinuity-Based Approach (2004). 31 p.

- Cucolo H., Perlin M. L. Preventing Sex-Offender Recidivism Through Therapeutic Jurisprudence Approaches and Specialized Community Integration // Temple Political & Civil Rights Law Review, Fall 2012, NYLS Legal Studies Research Paper No. 12/13 № 33. 78 p. DOI: 10.2139/ssrn.2116424.

- Cuddeback G. S., Deinse T. van, Givens A. D., Murray Lichtman A., Cowell M., DiRosa E. Individuals with Mental Illnesses in the Criminal Legal System: Complex Issues and Best Practices // Federal Probation Journal. June 2022. Vol. 86. № 1. Pp. 18-26.

- Doleac J. L. Encouraging Desistance from Crime. URL: https://jenniferdoleac.com/wp-content/ uploads/2019/02/Doleac_Desistance_Feb2019.pdf/.

- Drago F., Galbiati R., Vertova P. Prison Conditions and Recidivism // CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal Studies Paper. 32 p. DOI: 10.2139/ssrn.1443093.

- Drake R. E, Skinner J. S, Bond G. R., Goldman H. H. Social Security and Mental Illness: Reducing Disability with Supported Employmen // Health Affairs. May/June 2009. Vol. 28. No. 3. Pp. 761-770. DOI: 10.1377/hlthaff.28.3.761.

- Ghosh S. Probation and Parole as Methods of Mainstraiming Criminals: A Socio-Legal Analysis from Indian Perspective (June, 24 2008). 19 p. DOI: 10.2139/ssrn.1151026.

- Goncalves F., Mello S. Does the Punishment Fit the Crime? Speeding Fines and Recidivism. October 27, 2017. 47 p. DOI: 10.2139/ssrn.3064406.

- Hines D. A. Intimate Partner Violence Among Justice-Involved Persons: Practice Guidelines for Probation Staff // Federal Probation Journal. June. 2022. Vol. 86. № 1. Pp. 38-43.

- Hopwood S.R. Second Looks and Second Chances // Cardozo Law Review. 2019. Vol. 41. № 1. Pp. 101-132.

- Funderburk K. Recent Developments in the Imposition, Tolling, and Revocation of Supervision // Federal Probation Journal. September 2022. Vol. 86. № 2. Pp. 23-28.

- Kubrin C, Stewart E. Predicting Who Reof-fends: The Neglected Role of Neighborhood Context in Recidivism Studies // Criminology. 2006. Vol. 44. Pp. 171-204.

- Latessa E. J., Lovins B. Creation and Validation of the Ohio Youth Assessment System (OYAS) and Strategies for Successful Implementation // Justice Research and Policy. June 2013. № 15(1). Pp. 67-94. DOI: 10.3818/JRP.15.1.2013.67.

- Lee J. S., Stuart O. K. Young Adult Justice-Involved Persons: Practice Guidelines for Probation Staff // Federal Probation Journal. 2022. Vol. 86. № 1. Pp. 44-51.

- Lewis Ch. The Paradox of Recidivism // Emory Law Journal. 2021. Vol. 70. № 6. Pp. 1209-1271.

- Lovins B., Brusman Lovins L. A Tribute to Edward J. Latessa: The Change Maker // Federal Probation Journal. 2022. Vol. 86. № 2. Pp. 34-36.

- Lowenkamp C. T., Latessa E. Understanding the Risk Principle: How and Why Correctional Interventions Can Harm Low-Risk Offenders. // Topics in Community Corrections. Washington, DC: U.S. Department of Justice, National Institute of Corrections, 2004. Pp. 3-8.

- Prescott J. J., Pyle B, StarrS. B. Understanding Violent-Crime Recidivism // Notre Dame Law Review. 2020. Vol. 95. No. 4. University of Michigan Public Law Research Paper No. 676, University of Michigan Law & Econ Research Paper No. 20-012. Pp. 1643-1698.

- Prescott J.J. and Starr S. B. Expungement of Criminal Convictions: An Empirical Study // Harvard Law Review. Vol. 133, No. 8 (2020). Pp. 2460-555. DOI: 10.2139/ssrn.3353620.

- Rieger D. J., Woodward I. M, Serin R. C. Preliminary Validation of the Community Supervision Decision-Making Framework // Federal Probation Journal. September 2022. Vol. 86. № 2. Pp. 3-11.

- Roach M. A, Schanzenbach M. M. The Effect of Prison Sentence Length on Recidivism: Evidence from Random Judicial Assignment // Northwestern Law and Econ Research Paper. 2015. No. 16-08. 12 p. DOI: 10.2139/ssrn.2701549.