Противоречия и классификация

Автор: Мазуров вЛ.Д., Смирнов А.И.

Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep

Рубрика: Образование

Статья в выпуске: 1 (14), 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются некоторые математические модели и методы неформальных и сложных проблем в условиях экономики, социологии и проблемах информатики. Приведены некоторые примеры.

Короткий адрес: https://sciup.org/14214424

IDR: 14214424

Текст научной статьи Противоречия и классификация

Способ задания предикатов видимости ограничен условием, согласно которому все грани меньшей размерности, принадлежащие видимой грани, также должны быть видимы. Наиболее удобно поэтому индуктивное задание этих предикатов, начиная с предиката видимости вершины.

Пусть пространства L , L 1, L 2 имеют конечную размерность и имеются разложения вершин по граням.

Покажем, что в этом случае возможна аппроксимация системы (1) системой линейных неравенств.

Пусть q — некоторая вершина, х — ее проекция и Т(х) — множество проекций граней т = х 1 ... х$, ее содержащих, т.е. удовлетворяющих условию

s ( T ) х = ^ а j ( т ) х ;

j = 1

s ( T )

Q j ^ o ( V j G 1’ s ( т )), £ Q j (т ) = 1.

j = 1

Тогда вершину q можно считать видимой, если s ( T )

У х < £ Q ( т ) УхЧ ^ т G T ( х )).

j = 1

Эта система неравенств линейна по системе переменных у = [ ух G L 2 : х G M ]. Способы задания предикатов видимости граней более высокого порядка определяются классом допустимых интерпретаций.

Рассмотрим подробнее задачу восстановления трехмерного многогранника по его плоской проекции.

Пусть имеется некий трехмерный многогранник Q , определяемый множеством его вершин MQ, ребер M Q2 и граней M Q 3 .

Известна проекция Р этого многогранника на некоторую плоскость, задаваемую вектором нормали l . Требуется по известной проекции восстановить исходный много-

Мазуров Вл.Д., Смирнов А.И.

гранник с точностью до некоторого отношения эквивалентности, которое будет определено ниже.

Восстановленный многогранник будем называть интерпретацией его проекции.

Та же терминология будет употребляться и для его составных частей: вершин, ребер, граней. Проекции вершин (составляющие множество M p ), ребер (множество Mp 2 ) и граней (множество M 3 p) исходного многогранника Q будем также называть вершинами, ребрами и гранями соответственно.

Введем на плоскости проекции систему координат x 1, x 2 . Третью координату у направим вдоль вектора l . Таким образом, каждой вершине многогранника Q соответствует вершина р = (x 1, x 2 ) фигуры Р.

Определим на множестве прообразов фигуры Р отношение эквивалентности и будем считать задачу реконструкции решенной, если будут найдены представители всех классов эквивалентности.

Введем на множестве граней M Q3 многогранника Q частичный порядок. Будем считать, что грань Г 1 предшествует грани Г 2, если существует точка х = (x 1, x 2 ), принадлежащая пересечению 7 1 П 7 2 проекций 7 1 и 7 2 этих граней, имеющая прообразы z = ( X i , x 2 , y j и z 2 = ( X i , x 2 , y 2 ) на гранях Г 1 и Г 2 соответственно, причем У 1 < y 2 .

Для того, чтобы введенное отношение было частичным порядком, достаточно предположить, что

-

(В1) многогранник Q - выпуклый.

В дальнейшем будем считать это требование выполненным. Нетрудно проверить, что в этом случае определение частичного порядка корректно и не зависит от выбора точки х из пересечения проекций граней.

В соответствии с естественной интерпре- тацией будем называть минимальные элементы множества MQ3 «видимыми гранями». Многогранники, у которых грани, имеющие одну и ту же грань-проекцию, одновременно видимы или невидимы, будем считать эквивалентными.

Таким образом, задачу можно уточнить следующим образом: восстановить исходный многогранник с точностью до набора видимых граней.

Будем предполагать также выполненным условие

-

(B2) вершины многогранника Q находятся в общем положении.

Условия (Bl), (B2) гарантируют «невырожденность» многогранника Q, положительность его объема.

Из условий (В1) и (В2) получаем также следствие

-

(B3) если видима часть грани, то и вся грань целиком видима.

Заметим, что в этих условиях существует покрытие многогранника со M p гранями. Поэтому исходная задача эквивалентна задаче нахождения минимальных (по включению) покрытий многогранника со M p . Это обстоятельство дает один из возможных подходов к решению исходной задачи.

Но перспективнее по ряду причин представляется предложенный подход, основанный на аппроксимации понятия видимости граней системами линейных неравенств.

Заметим, что в принципе этот подход не ограничивается выпуклыми многогранниками; этот случай взят для простоты рассмотрения.

Заметим также, что во всех интерпретациях ребра, принадлежащие границе многогранника со M p , будут видимы.

Далее, из видимости граней большей размерности (ребер, граней в трехмерном случае) следует видимость граней меньшей размерности, ее составляющих (вершин, ребер соответственно). Обратное утверждение в общем случае неверно, но и оно спра- ведливо, если не все составляющие грани меньшей размерности принадлежат границе д(со Mp ) многогранника со Mp и вы- полнено условие

-

(B4) объединение любого числа граней не является гранью.

Перед решением задачи полезно проверить выполнение некоторых простых условий, вытекающих из наших требований, типа соотношения Эйлера:

|M p | — M , 21 + | m p | = 2 , и того факта, что из каждой вершины должны исходить как минимум три ребра.

Перейдем к интерпретации вершин. Пусть p Е М p. Если p е8 (соМ p), то эта вершина видима в любой интерпретации.

Пусть p е 'nt(coMp). Тогда существует грань pi ,..., pi , ее содержащая. Находим разложение kk p = £ »jfij, aj > 0(Vj Е 1, k), £ aj = 1.

j = 1 J j = 1

Если pj = (x 'j, x2'j), qj = (x 'j, x2'j, yj), p = (x1, x2), q = (x1, x 2, y), то вершину q считаем видимой, если

k y <^ ajyj.

= 1

Перейдем к вопросу об интерпретации ребер. Итак, пусть имеется ребро p 1 p 2 Е М2р

Как замечено ранее, видимости вершин (если хоть одна из них не лежит на границе со Mp ) достаточно для видимости ребра.

Но метод интерпретации проекций, основанный на интерпретации вершин, не гарантирует для полученного многогранника выполнение перечисленных условий; класс интерпретаций в этом случае слишком широк и содержит различные «вычурные» фигуры. Поэтому мы будем пользоваться следующим усилением метода интерпретации вершин. p1 = (x, x2), p2 = (x2, x2), Пусть qi (xi , x 2, yi), q 2 (xi , x 2, y 2).

Найдем все грани ri = p‘i...p‘k (i Е1,r), которые ребро p1 p2 пересекает. Находим разложения ki ki fl =^a!spS , p2 =^a2spS, s=1 s=1

ki

£ a s = 1 ( t = 1,2).

s = 1

Далее, считаем, что ребро q1q2 видимо тогда и только тогда, когда выполнены следующие неравенства:

k i

У1 <£ «i'syis, s=1

ki y 2 <£ a 2sys('Е1 r )• s=1

Получим подобные системы для всех ре- бер из Mp2 и объединим в одну:

^ 1 y < 0;

Any < 0.

Здесь n = | M p 2| ; у — вектор, составленный из всех полученных переменных y 1 , y 2 , y i (его размерность равна | МР |).

Необходимо учесть также отсутствие «изгибов» граней с числом вершин более трех. Это дает систему равенств (возможно, пустую) вида

Ву = 0, (5)

позволяющую снизить размерность системы (9). В итоге получаем систему нера- венств

A 1 y < 0;

A n y < 0,

Мазуров Вл.Д., Смирнов А.И.

где вектор y содержит лишь часть переменных вектора у.

Теперь осталось найти все МСП системы (6) и выбрать из них те, которые достаточны для интерпретации ребер, т.е. цели ком составлены из некоторых матриц Ai .

Для интерпретации граней будем пользоваться сделанным замечанием, т.е. проведем ее, исходя из интерпретации ребер.

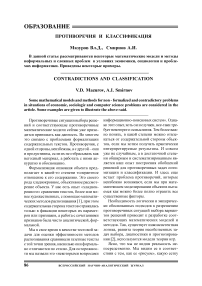

Рассмотрим известный пример [9] противоречивого изображения, т.н. «куб Нек-кера» (рис.1).

Здесь M p = { P i , p 2 ,..., p 8 } , где

P i = (0,0); p 2 = (0,i); p 3 = 4,2 j ; p 4 = 4,| j ; P 5 = (1,0); p 6 = (1,1); p 7 =| 4,2 j ; p 8 =[ 4,2 j .

Множество ребер имеет вид

M P = { P 1 P 2 , Р 1 Р з , P 1 P 5 , P 2 P 4 , P 2 P 6 , Р з P 4 , Р з P 7 , P 4 P 8 , P 5 P 6 , P 5 P 7 , P 6 P 8 , P 7 P 8 } , где M pp | = 12.

Каждой точке p z = ( x j , x 2 ) соответствует вершина q z = ( x 11 , x 21 , у4 ) многогранника в трехмерном пространстве.

Заметим, что ребра p1p2,p2p4,p4p8,p7p8,p5p7,p1p5

всегда видимы (при любой интерпретации).

Составим систему уравнений относительно вектора у = [ у 1 ,у 2 ,..., у 8 ] , вытекающую из факта отсутствия «изгибов» граней

-

1) q^ е q2 q5 q6 ^ у 1 - у 2 - у5 + у 6 = 0;

-

2) q 5е q 6 q 7 q8 ^ у 5- у 6- у 7 + у8 = 0;

-

3) q 3е q4 q 7 q 8 ^ уз - у 4- у 7 + у 8 = 0;

-

4) qе q 2 q з q 4 ^ у1 - у 2- уз + у 4 = 0;

-

5) qе q 3 q 5 q 7 ^ у 1- уз - у 5 + у 7 = 0;

-

6) q2 е q4q7 q8 ^ у3 - у4 - у7 + у8 = 0. _

Эта система эквивалентна следующей выражающей переменные y4 , y6 , y7 , y8 че- рез y1, y2, y3, y5 :

-

у 4 = у 1 + у 2 + у з ;

-

у 6 = - у 1 + у 2 + у 5 ;

-

у 7 = - у 1 + у 3 + у 5 ;

-

у8 = - 2у1 + у2 + у3 + у5. .

Перейдем к составлению системы неравенств, отражающей факт видимости соответствующих ребер многогранника.

Внутри многогранника со Mp лежат ребра p 1 p 3, p 2 p 6, p 3 p 4, p 3 p 7, p 5 p 6, p 6 p 8 . Следовательно, только те ребра, которые им соответствуют, могут «заслоняться» другими гранями и быть невидимыми в некоторых интерпретациях.

-

1) Ребро q 1 q 3 может «заслоняться» только гранью q 1 q 2 q 6 q 5 . Отсюда единственное неравенство, вытекающее из соотношения 111

Р з = 4 Р 1 + 2 Р 2 + 4 Р 5 ;

-

(1) у з < 4 у 1 + 2 у 2 + 4 у 5 .

-

2) Ребро q 2 q 6 может «заслоняться» гранями q 1 q 2 q 4 q 3 и q 3 q 4 q 8 q 7 . Поскольку вершина q 2 всегда видима, в первом случае достаточно написать неравенство, вытекающее из невозможности пересечения ребер и граней, а именно, точка q 6 должна быть

«впереди» плоскости - продолжения грани q 1 q 2 q 4 q 3 .

Из соотношения р 6 = — 2 р 1 — р 2 + 4 р 3 получаем

-

(2) y 6 < — 2 y 1 — y 2 + 4 y 3 .

Во втором случае, когда рассматривается грань q 3 q 4 q 8 q 7 , из соотношений

5 13 111

P 2 = 4 P 4 + 2 P 7 — 4 P 8 , P 6 = 4 P 4 + 2 P 7 + 4 P 8

аналогично получаем еще два неравен- ства: 5 13

-

(3) У 2 < 4 У 4 + 2 У 7 — 4 У 8 ;

-

(4) У 6 < 4 У 4 + 2 У 7 + 4 У 8 .

Далее более кратко будем записывать лишь рассматриваемые ребра, грани, соотношения и соответствующие неравенства.

-

3) Ребро q 3 q 4 . Грани q 1 q 2 q 6 q 5 и q 2 q 4 q 8 q 6.

Соотношения:

P 3 = Z P 1 + ?P 2 +4 P 5 ;

3 31 3 1

p 4 = — 4 P i + 2 p 2 + 4 p 5 ; p 3 = 2 p 2 — p 4 + 2 p 6 -

Неравенства:

-

(5) = (1) у 3 < 4 У 1 + 2 у 2 + 4 у 5 ;

3 31

-

(6) у 4 <— 4 У1 + 2 у 2+4 у 5;

-

(7) у 3 < 2 у 2 —у 4+2 у 6

-

4) Ребро q 3 q 7 . Грани q 1 q 2 q 6 q 5и q 2 q 4 q 8 q 6.

Соотношения:

Р 3 = 1 Р 1 + 1 Р 2 + 1 Р 5 ;

4 24

Р 3 = 2 Р 5 + 2 Р 6 — 3 Р 7 ; Р 7 =— 4 Р 1 + 2 Р 2 + 4 Р 5 -

Неравенства:

-

(8) =0) У 3 < 4 У , + 2 У 2 + 4 У 5 ;

-

(9) У 3 < 2 У 5 + 2 У 6 — 3 У 7 ;

-

(10) у 7 <— 4 У 1 + 2 у 2 + 4 у 5

-

5) Ребро q 5 q 6 . Грани q 1 q 3 q 7 q 5 и q 3 q 4 q 8 q 7 .

Соотношения:

P 5 = 4 P 4 + ?Р 7 ' I P 8 ; ■

1 11 31

Р 6 = 4 Р 4 + 2 Р 7 + 4 Р 8 ; Р 6 =— 2 Р 1 + 2 Р 3 + 2 Р 5 -

Неравенства:

-

(11) у 5 < 4 у 4 + 2 у 7 — 4 у 8 ;

-

(12) =(4) у6 <4у4+ 2у7+ 4у8;

-

(13) у 6 <— 2 У 1 + 2 у 3 + 2 у 5 -

- 6) Ребро q6q8 . Грань q3q4q8q7 . Соотно-

- 1 11

шение p 6 = -p 4 + - p 7 —7 р 8 4 24

Неравенство

-

(14) = (4) У 6 < 4 У 4 + 2 у 7 + 4 у 8 ;

Итак, имеем следующую систему неравенств:

-

(1) — У 1 — 2 У 2 + 4 У 3 — У 5 < 0;

-

(2) 2 У 1 + у 2 - 4 у 3 + у 6 < 0;

-

(3) 4 У 2 — 5 У 4 — 2 У 7 + 3 У 8 < 0;

-

(4) — y 4 + 4 y 6 — 2 y 7 — y 8 < 0;

-

(5) = (1)

-

(6) 3 У 1 — 6 У 2 + 4 У 4 — У 5 < 0;

-

(7) — 3 у 2 + 2 у 3 + 2 у 4 — у 6 < 0;

-

(8) = (1);

-

(9) у 3 — 2 у 5 — 2 у 6 + 3 у 7 < 0;

-

(10) 3 у 1 — 2 у 2 — 5 у 5 + 4 у 7 < 0;

-

(11) — У 4 + 4 У 5 — 6 у 7 + 3 у 8 < 0;

-

(12) = (4);

-

(13) 3 yY — 4 у 3 — у 5 + 2 у 6 < 0;

-

(14) = (4)-

- Мазуров Вл.Д., Смирнов А.И.

Эта система, с учетом полученных выше равенств, выражающих неизвестные y 4, y 6, y 7, y 8 через остальные, превращается в следующую

(здесь h ( y ) = - y i - 2 y 2 + 4 y 3 - y 5 ):

-

(1) h < 0, (7) h < 0, (2) - h < 0, (9) h < 0, (3) - h < 0, (10) h < 0, (4) - h < 0, (11) - h < 0, (6) h < 0, (13) - h < 0.

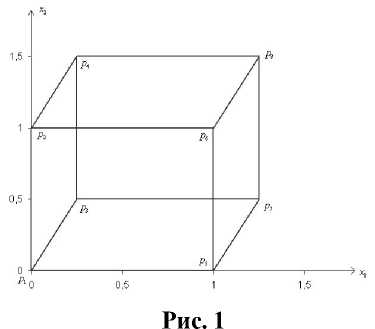

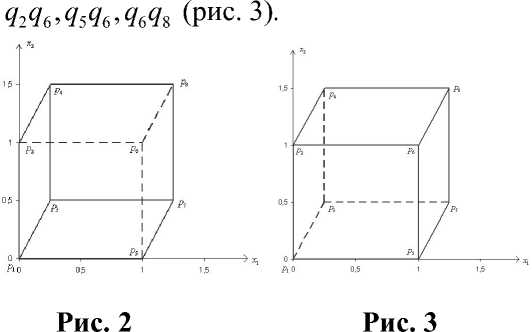

q 1 q 3 , q 3 q 4 , q 3 q 7 (рис. 2), второй — ребра

Последняя система имеет лишь две МСП:

МСП 1: (1), (6), (7), (9), (10);

МСП 2: (2), (3), (4), (11), (13).

Перечислим неравенства, справедливость которых необходима для видимости соответствующих ребер:

q 1 q 3 : (1); q 1 q 3 :(1),(9),(10); q 1 q 3 : (2), (3), (4);

q 1 q 3 :(4),(11),(13); q 1 q 3 : (1),(6), (7); q 1 q 3 :(4).

Таким образом, первой МСП соответствует интерпретация, где видимы ребра

Итак, первая интерпретация—видимы грани q 1 q 2 q 4 q 3, q 3 q 4 q 8 q 7, q 1 q 3 q 7 q 5. Вторая интерпретация — видимы грани q 1 q 2 q 6 q 5, q 5 q 6 q 8 q 7, q 2 q 4 q 8 q 6.

Таким образом, мы показали на этом классическом примере противоречивого изображения эффективность предложенного нами подхода на основе максимальных непротиворечивых подсистем (МСП) исходной противоречивой системы.

Список литературы Противоречия и классификация

- Метод комитетов в распознавании образов. Сборник трудов. М.: ИММ УНЦ АН СССР, 1974.

- Еремин И.И., Мазуров Вл.Д., Астафьев Н.Н. Несобственные задачи выпуклого программирования М.: Наука. 198. 336 с.

- Раушенбах В. Пристрастие. М.: Аграф, 1997.

- Мазуров Вл.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990.

- Mazurov Vl.D. Duality in Pattern Recognition and Operation Research//J. Pattern Recognition and Image Analysis 1991-Vol.1 No 4, Рp 376 -384.

- Налимов В.В. Вероятностная модель языка М.: Наука, 1983.

- Браславский П.И. Использование особенностей стиля для ускорения поиска в интернете. Канд. дис. УГТУ, 2000.

- Н.Да Коста. Философское значение паранепротиворечивой логики//Философские науки. 1982. №4.

- Смирнов А.И. Неоднозначная интерпретация противоречивых данных/Труды ИММ УрО АН СССР «Системы принятия решений в задачах классификации и планирования», 1992 г. С. 33-45.