Проведение лекционных занятий в формате смешанного обучения с динамическим способом формирования дистанционной компоненты

Автор: Семакин А.Н.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается один из возможных способов организации лекционных занятий в формате смешанного обучения. Показано как учебный процесс делится на два последовательных этапа, представляющих собой традиционную и дистанционную компоненты. На первом - традиционном - этапе студенты знакомятся с новым учебным материалом по ходу обычных аудиторных занятий. На втором - дистанционном - этапе проводится осмысление и закрепление этого материала в ходе самостоятельной работы обучающихся при работе с электронными формами его представления (презентации и видеозаписи). Подробно описан каждый этап, показаны их взаимные связи, представлен динамический способ формирования дистанционной компоненты смешанного обучения, позволяющий непрерывно поддерживать ее в актуальном и полностью согласованном с традиционной компонентой состоянии.

Высшее образование, лекционное занятие, динамический способ формирования дистанционной компоненты смешанного обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/148327831

IDR: 148327831 | УДК: 378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.06.P.065

Текст научной статьи Проведение лекционных занятий в формате смешанного обучения с динамическим способом формирования дистанционной компоненты

Введение. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют широкий набор инструментов для выстраивания эффективного образовательного процесса в рамках как традиционной, так и дистанционной форм образования. В обеих образовательных моделях по подавляющему большинству учебных предметов в университетах основной организационной формой передачи знаний от преподавателя к студенту выступает лекция. Скажем, по математическим дисциплинам на лекции приходится до половины всех занятий. Учитывая исключительную важность лекционных занятий в образовательном процессе, педагогическая наука уделяет особое внимание разработке и развитию различных форм их организации и проведения, в том числе и с привлечением доступных на текущий момент информационно-коммуникационных технологий. Новые технологии и построенные на их основе технические решения появляются регулярно, что постоянно актуализирует задачу их эффективного внедрения.

В традиционной модели обучения лекция – это аудиторное занятие, предполагающее прямой контакт преподавателя со студентами. Разнообразные средства информационно-коммуникационных тех-

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

нологий, например, компьютерные презентации, позволяют повысить выразительность выступления преподавателя во время чтения лекций и обеспечить наглядность учебного материала. Способы эффективного применения этих средств непрерывно развиваются и улучшаются. Например, М.А. Башкин в статье «Лекция-визуализация по высшей математике в техническом вузе», основываясь на своем многолетнем опыте чтения лекций, формулирует общие рекомендации по содержательному наполнению презентаций [1], а Э.Г. Галимова в статье «Педагогическая эффективность компьютерной презентации в условиях вузовской лекции» приводит конкретные технические советы по созданию слайдов (тип и размер шрифтов, цветовая гамма и так далее), полученные путем обобщения имеющегося у нее и ее коллег опыта работы с презентациями на лекциях [2].

В дистанционной модели обучения лекция – это видеотрансляция, которую студенты могут смотреть в режиме реального времени или в записи.Существую-щие технические и программные средства допускают широкую вариативность в способах проведе-

СЕМАКИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

Российская Федерация, Москва

ARTEM N. SEMAKIN

Moscow, Russian Federation

ния прямых трансляций, а также в создании и распространении их записей. Это позволяет вести активный поиск наиболее эффективных способов организации и проведения дистанционных лекций. Например, М.В. Мозговой и др. в статье «Использование онлайн-обучения для преподавания математических дисциплин слабослышащим и глухим студентам» рассказывают о разработке дистанционных лекций для обучающихся с ограниченными возможностями по слуху [6]. М.А. Смирнова и др. в статье «Методы улучшения восприятия лекционного материала в условиях дистанционного обучения» поднимают вопрос удержания внимания студентов во время подобных лекций и предлагают ряд технических решений этой проблемы [7].

Оба лекционных формата имеют свои достоинства и недостатки. Традиционная лекция характеризуется возможностью организации обратной связи со студентами, что позволяет лектору выстраивать работу на занятии с учетом реакции аудитории [3]. Однако, такая лекция жестко привязана к конкретному месту и определенному времени – если студент не пришел на лекцию по каким-либо причинам, то прослушать ее он уже не сможет. Дистанционная лекция обладает заметно большей доступностью – обучающийся может прослушать ее в любом удобном месте и любое количество раз (при наличии записи). Основная проблема дистанционной лекции – это недостаточно оперативная обратная связь со студентами и сложность с быстрой адаптацией учебного материала к конкретной аудитории [5].

В данной работе мы покажем, как могут быть использованы ин-формационно-коммуникационные технологии для объединения традиционного и дистанционного форматов проведения лекций в единый смешанный формат, сохраняющий преимущества исходных форматов при взаимной компенсации недостатков. Содержательное соответствие двух компонент, а также их взаимные связи поддерживаются за счет применения динамического способа формирования дистанционной компоненты. Ниже мы подробно опишем порядок проведения лекционных занятий в рамках смешанного формата с динамическим способом формирования дистанционной компоненты, раскроем сущ-

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМАТЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ность данного способа и его преимущества. Такой формат применяется при работе со студентами первого курса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (далее – МГТУ) при изучении ряда базовых математических дисциплин(мате-матический анализ, аналитическая геометрия и др.). В МГТУ повышение качества учебного процесса осуществляется и множеством других способов, помимо описываемого в данной статье. В качестве примера можно указать работу наших коллег Н.М. Гордеевой и Е.С. Попу-шиной, результаты которой изложены в статье «Размерности и их значение в математическом моделировании» [4], над созданием и включением в образовательный процесс ряда инженерных направлений учебного модуля, касающегося применения теории размерностей.

Смешанный формат проведения лекционных занятий. Сначала рассмотрим идущую первой традиционную компоненту предлагаемого нами смешанного формата проведения лекций. Во время работы в аудитории подача учебного материала строится на основе специально подготовленных презентаций, выводимых на аудиторную доску проекционным оборудованием. Основной акцент делается не на запись под диктовку нового учебного материала, а на его объяснение и последующие ответы обучающихся на вопросы. Вместо конспектирования излагаемого материала студенты на лекции просто слушают преподавателя, задают уточняющие вопросы и при необходимости или желании делают нужные им короткие записи отдельных моментов. В результате основная часть их умственных усилий на занятии приходится на осмысление (или хотя бы попытки осмысления) выдаваемой преподавателем информации. Педагог поддерживает необходимый темп изложения учебного материала, не прерывая логические цепочки мыслей на время, требуемое для составления обучающимися конспектов. В результате лекция воспринимается студентами не как простое механическое нагромождение разнородных фактов, а как единый целостный поток информации, достаточно легко усваиваемый на образном и словесно-логическом уровнях памяти. По мере чтения лекций преподаватель также постепенно налаживает устойчивый эмоциональный контакт со студенческой аудиторией, придавая сухим определениям и математическим формулам определенную эмоциональную окраску, что позволяет подключить к усвоению новой информации эмоциональную (аффективную) память.

Основная задача аудиторной лекции – познакомить обучающихся с новой темой,создать ее целостный образ на уровне сознания и подсознания и сформировать ориентировочную основу для последующей работы с учебным материалом. Разумеется, по окончании лекции большая часть конкретных деталей в активной памяти студентов не сохраняется. Но это не имеет значения, поскольку новые знания остаются в их пассивной памяти и будут активированы позже дистанционной компонентой лекционного курса.

Под такой формат занятий разрабатывается соответствующая динамическая структура презентаций. Например, сложные рисунки с множеством деталей выводятся на слайды не сразу целиком,а в виде последовательности рисунков с постепенно добавляющимися элементами. Фактически происходит имитация последовательного создания рисунка преподавателем на доске, когда он изображает сначала несколько базовых элементов и дает начальные коммента-рии,потом добавляет новую деталь с новыми пояснениями и так далее. В результате студенты быстрее, легче и в более полном объеме воспринимают новую графическую информацию по сравнению с ситуациями, когда им показывают сразу полные рисунки, а преподавателю, в свою очередь, удобнее давать поясняющие комментарии.

Такой же подход используется при работе с примерами и доказательствами теорем – они не выдаются сразу в готовом законченном виде.Их вывод идет постепенно, шаг за шагом, как если бы преподаватель работал с обычной меловой доской. Преимущества очевидны – внимание обучающихся концентрируется на текущем моменте доказательства или примера, а не рассеивается по всему слайду, что, среди прочего, сильно облегчает им формирование логических цепочек утверждений (что из чего следует и почему).

Теперь рассмотрим идущую следом дистанционную компоненту. Каждая лекция записывается на видео и сразу же размещается в сети Интернет. После чего студентам по электронной почте отправляется ссылка на видеозапись и отдельный файл с использованной на лекции презентацией. От обучающихся требуется в течение недели законспектировать от руки получаемые презентации. Благодаря этому они восстанавливают в активной памяти содержание прошедшей лекции, осмысленно перерабатывают и систематизируют информацию. Сформированный в их памяти во время аудиторной лекции целостный образ рассматриваемой темы позволяет студентам при повторном обращении взглянуть на учебный материал с новой точки зрения и выделить те конкретные детали и нюансы, которые при первом знакомстве с темой обычно ускользают.К тому же сам процесс конспектирования активизирует моторную память, что повышает объем запоминаемой информации.

Видеозапись предоставляет возможность еще раз прослушать пояснения и комментарии преподавателя к учебному материалу в комфортной обстановке и столько раз, сколько нужно. Также на видеозаписи сохраняются уточняющие вопросы обучающихся и ответы преподавателя. Фактически, видеозапись – это возможность еще раз побывать на прочитанной ранее лекции. Помимо этого, она предоставляет возможность прослушать живую лекцию тем студентам, которые по каким-либо причинам не смогли прийти на само занятие. Видеозапись служит для них приемлемой альтернативой, позволяющей не выпасть из учебного процесса.

Видеозапись лекции также важна и для преподавателя. Она позволяет ему взглянуть на свою лекцию с другой точки зрения – в качестве стороннего наблюдателя – и осуществить самоанализ проведенного занятия отметить неудачные формулировки, выделить нечетко обозначенные моменты и так далее. Когда смотришь на себя со стороны, видишь то, что не замечаешь непосредственно во время чтения лекции. Знание своих недостатков в работе позволяет постепенно улучшать качество проведения занятий.

Помимо предоставления доступа к видеозаписям лекций через Интернет и последующей рассылки файлов с презентациями, в дистанционную компоненту лекционного курса также включается возможность получения консультации преподавателя по вопросам, касающимся рассматриваемого на лекциях учебного материала, посредством электронной почты.

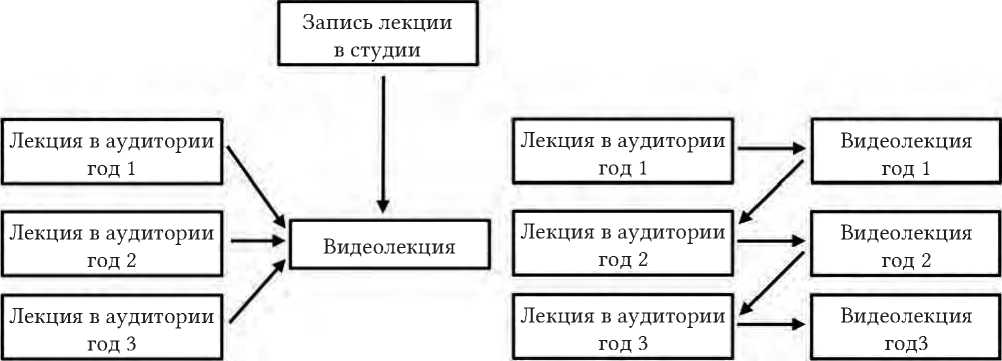

Особенности формирования дистанционной компоненты. Идея дополнения обычных аудиторных лекций сопутствующими видеозаписями в российских университетах реализуется в различных вариациях модели смешанного обучения уже два десятилетия. При этом практически во всех случаях используется исключительно статический подход к формированию дистанционной компоненты (см. схему (а) на Рисунке 1). Согласно этому подходу производится разовая подготовка и запись сра- зу всего курса лекций, например, в специализированной студии видеозаписи. После этого одни и те же записи предоставляются студентам на протяжении 5–10 лет как дополнительный материал к читаемым вживую лекциям.

Ранее, когда средства информационно-коммуникационных технологий были дорогими, сложными в эксплуатации и громоздкими, такой подход с точки зрения соотношения цена – эффективность был оправдан. Однако, он имеет существенный недостаток – отсутствие полной согласованности между аудиторной лекцией и соответствующей ей видеозаписью как с точки зрения непосредственного представления учебного материала, так и с позиций содержательного наполнения.

Почти всегда преподаватель, готовящий видеозаписи, и преподаватель, читающий студентам лекции, – это разные люди.Они могут иметь различающиеся стили преподавания, взгляды на преподаваемый материал и так далее. Поэтому лекции, воспроизводимые на видео, и лекции, читаемые в аудитории, обычно представляют собой два различающихся потока учебной информации, хотя и объясняющих одно и то же. Соответственно, лекционные видеозаписи воспринимаются обучающимися не как средство, помогающее разбираться в учебном материале, выданном во время аудиторных лекций, а как некая дополнительная совершенно избыточная нагрузка. Им приходится разбираться в нюансах материала, выданного на лекции в аудитории, и дополнительно в тех, что присутствуют на видеозаписи.

Также с течением времени содержание лекционного курса обычно постепенно меняться, а видеозаписи остаются прежними, что приводит к разрыву прямой связи между традиционной и дистанционной компонентами смешанного обучения. Они начинают существовать как бы отдельно друг от друга.

К настоящему времени стоимость использования средств ин-формационно-коммуникационных технологий существенно снизилась, они стали мобильными и простыми в эксплуатации, что позволяет укомплектовывать средствами видеозаписи обычные лекционные аудитории, обеспечивая при этом почти студийное качество записи. Благодаря этому мы ввели в учебный процесс новый, динамический способ формирования дистанционной компоненты смешанного обучения (см. схему (б) на Рисунке и описание дистанционной компоненты в предыдущем разделе).

Здесь, в отличие от статического подхода, каждая видеозапись, предоставляемая данным студентам данного года обучения, является записью аудиторной лекции, читаемой именно им в текущем учебном году. То есть видеолекции и лекции, читаемые в аудитории, являются одним и тем же потоком учебной информации, что действительно превращает видеозапись в инструмент повышения степени понимания учебного материала за счет активизации механизма повторного контакта с ним.В результате осмысление и связывание знаний в рамках учебного материала, а также его запоминание происходят у студентов быстрее, лучше и с меньшими усилиями.

Видеозапись данного года служит преподавателю основой для подготовки лекции следующего года, позволяя ему выделять неточности и переосмысливать отдельные утверждения, ежегодно немного меняя содержание занятия.

Можно сказать, что таким образом между традиционной и дистанционной компонентами устанавливается постоянная связь, поддерживающая обе компоненты в актуальном согласованном состоянии и обеспечивающая их постепенное и одновременное естественное изменение со временем.

Заключение. В данной статье мы представили смешанный фор-

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМАТЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ

(а) (б)

Рисунок. Статический (а) и динамический (б) способы формирования дистанционной компоненты смешанного обучения мат проведения лекционных занятий, используемый нами при работе со студентами по ряду математических дисциплин. Применение данного формата делит учебный процесс на два последовательных этапа – традиционную и дистанционную компоненты. На первом – традиционном – этапе по ходу аудиторной лекции сту- денты знакомятся с новым учебным материалом. На втором – дистанционном – этапе происходит его закрепление. Обе компоненты взаимно влияют друг на дру-га,при этом связующим элементом выступают информационнокоммуникационные технологии. Аудиторная лекция проводится с учетом того, что предлагае- мые учебные материалы в форме презентаций и видеозаписей становятся доступны обучающимся сразу после ее прочтения. Предоставляемые студентам материалы ориентированы на образовательные потребности данных конкретных обучающихся, поскольку были сделаны, когда преподаватель читал лекцию именно им.

Список литературы Проведение лекционных занятий в формате смешанного обучения с динамическим способом формирования дистанционной компоненты

- Башкин М.А. Лекция-визуализация по высшей математике в техническом вузе // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе. 2020. № 8. С. 27-32. DOI: 10.25206/2307-5430-2020-8-27-32

- Галимова Э.Г. Педагогическая эффективность компьютерной презентации в условиях вузовской лекции // Образование и саморазвитие. 2010. № 5 (21). С. 67-71.

- Гегечкори О.Н. Организация обратной связи на занятиях // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2019. № 3(49). С. 119-125.

- Гордеева Н.М., Попушина Е.С. Размерности и их значение в математическом моделировании // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе. 2019. № 7. С. 92-99. DOI: 10.25206/2307-5430-2019-7-92-99

- Груздков А.А., Слободинская Т.В. Дистанционное преподавание математических дисциплин: опыт и перспективы // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе. 2020. № 8. С. 105-111. DOI: 10.25206/2307-5430-2020-8-105-111

- Мозговой М.В., Константинов М.Д., Чирков Д.М., Семакин А.Н., Емгушева Г.П. Использование онлайн-обучения для преподавания математических дисциплин слабослышащим и глухим студентам // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сборник трудов Международного форума, Москва, 28-29 ноября 2019 года. М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2020. С. 366-369. EDN: GSWNLI

- Смирнова М.А., Кривенко И.В., Испирян С.Р., Иванов Г.Н. Методы улучшения восприятия лекционного материала в условиях дистанционного обучения // Актуальные проблемы преподавания математики в техническом вузе. 2021. № 9. С. 93-97. DOI: 10.25206/2307-5430-2021-9-93-97