Псалии с поселения Каменный Амбар

Автор: Берсенев А.Г., Корякова Л.Н., Чечушков И.В., Шарапова С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье дается описание и представляются результаты анализа псалиев, фрагменты которых были найдены в слое поселения эпохи бронзы Каменный Амбар. Рассматриваются стратиграфические условия залегания предметов, приводятся данные типологического, трасологического и функционального исследования. Один из псалиев отнесен к синташтин-ской, другой к петровской культурным традициям. Определяется их хронологическая позиция. Дается реконструкция процесса их изготовления и использования.

Южное зауралье, эпоха бронзы, синташтинская культура, петровская культура, укрепленное поселение каменный амбар, псалии, конская узда

Короткий адрес: https://sciup.org/14523059

IDR: 14523059 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Псалии с поселения Каменный Амбар

Костяные и роговые псалии в культурных слоях поселений бронзового века в последнее время регулярно радуют археологов**, однако согласование реперных находок этого типа с датированными радиоуглеродным методом объектами происходит пока не так уж часто. В 2009 г. в ходе продолжающихся работ на укрепленном поселении бронзового века Каменный Амбар были обнаружены обломки двух изделий, атрибутированных нами как псалии. Настоящая статья продолжает серию публикаций материалов этого памятника [Епи-махов, Берсенева, Пантелеева, 2012; Корякова и др., 2011; Молчанов, 2012; Носкевич и др., 2012; Рассадников, 2012; Krause et al., 2010]. Поселение находится в

-

9,5 км к юго-юго-востоку от с. Варшавского Карталин-ского р-на Челябинской обл. на левом берегу р. Ка-рагайлы-Аят (52° 49′ 47″ с.ш.; 60° 29′ 0″ в.д.), в зоне северной степи в границах Зауральского пенеплена. Оно расположено на почти горизонтальной площадке первой террасы. С поселением связан исследованный ранее курганный могильник Каменный Амбар-5, который интересен в контексте данной работы тем, что из него происходит солидная коллекция псалиев, чрезвычайно важная для понимания культурно-хронологических процессов эпохи бронзы [Епимахов, 2005].

Контекст находок

В северо-западной части поселения после детальной магнитной съемки был заложен раскоп 6*, в сетку которого вошли участок между двумя параллельными

Оба фрагмента псалиев найдены на участке Я/–9, связанном с постройкой 5, которая обнаружена в юго-восточном секторе раскопа*. С учетом детальной магнитометрической съемки в исследованной части памятника и расположения синхронного жилища 4 можно утверждать, что строение было ориентировано по линии СЗ–ЮВ, параллельно стене поселения.

Постройка 5 на раскопанном участке углублена на 10–20 см от уровня древней поверхности. При ее строительстве был удален только верхний слой гумуса. Основное заполнение котлована – красно-коричневый грунт. Толщина отложений варьировала от 40 до 60 см. В них было много прокалов, следов воздействия огня. Стенки котлована преимущественно наклонные, эродированные, дно

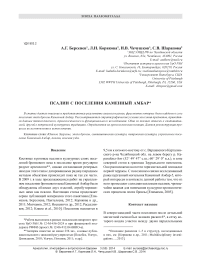

Рис. 1. План раскопа 6 и исследованных объектов.

1 – основание стены поселения; 2 – колодцы; 3 – заполнение отдельных углублений; 4 – очертания синташтинских структур; 5 – ямка от столба; 6 – камень;

7 – очертания срубно-алакульских структур; 8 – фрагменты псалиев.

очень неровное, с заметным понижением к юго-востоку. Пол сооружения фиксировался на разных участках и глубинах разрозненными пятнами белесого пестроцвета толщиной от 2–4 до 10–16 см. На нем биологи обнаружили вееро- и клинообразные формы, характерные для тростника Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud – крупного гидрофильного растения. Это может свидетельствовать об использовании его в качестве циновок. Внутри постройки расчищено ок. 100 ям от столбов, расположение которых указывает на многократные ремонтные работы.

На участке Я, А’/–8, –9 на глубине –0,10 м у северной и восточной стенок раскопа зафиксирован заплыв желтого рыхлого пестроцветного слоя. Его нижняя граница подчеркивалась сажистой полоской, свидетельствующей о сгоревшем органическом материале (дерево). Этот слой подстилался тонкой (до 2 см) прослойкой красно-коричневого оттенка (основное заполнение синташтинских построек), находившейся на 2–8 см выше уровня пола. Примечательно, что керамика, происходящая из желтого слоя, представлена преимущественно черепками сосудов петровского типа. На участке Я/–9 на глубине –0,13 м найден фрагмент щиткового псалия той же культурной традиции, а на глубине –0,21 м, на полу постройки 5, – обломок щиткового псалия синташтинского типа. К сожалению, вскрытая площадь недостаточна для окончательных выводов, однако имеющийся в на- шем распоряжении материал привлекает внимание к проблеме соотношения синташтинской и петровской традиций. Последняя до сих пор не имеет четкой привязки к какой-либо из исследованных на памятнике построек. При этом во рву поселения петровская керамика залегает несколько выше синташтинской и значительно ниже срубно-алакульской [Корякова и др., 2011, с. 64–65, 71].

С интерьером раскопанной в 2009 г. части постройки 5 связаны три колодца. Они различаются по размерам, характеру заполнения и конструктивным особенностям. Над всеми фиксировались остатки каких-то сгоревших конструкций в виде ярких пятен желтого, красного, оранжевого и черного цветов. По мере их расчистки очертания колодцев приобрели почти правильную круглую форму. После исследования культурного слоя участки, занятые этими колодцами, были законсервированы. Поскольку раскопки постройки 5 еще не завершены, мы оставляем интерпретацию материалов исследования в данной части на будущее.

Псалии и принципы их исследования

Происхождение и использование слова «псалий» в русском языке подробно рассмотрел А.Н. Усачук [2007], но еще в 1953 г. А.А. Иессен, со ссылкой на академика Л.Э. Стефани, указывал, что под этим термином могут пониматься «части конских удил, которые снаружи, с обеих сторон, заканчивали часть, клавшуюся в рот лошади». Правда, он высказал и сомнения в правильности употребления названия Ψάλιον («псалион») по отношению к данной детали, которую в русском языке принято именовать мундштуком, трензелем, баранчиком, костыльком, усиком, нащечником и т.п. [Иессен, 1953, с. 56]. Сегодня общепринятым является мнение, что греческий термин «псалион» означает отделенные от удил металлические средства управления лошадью [Littauer, 1969, p. 290–291; Новоженов, 1994, с. 254].

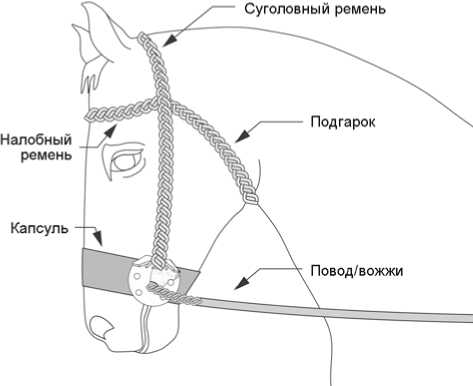

Открытие в ХХ в. костяных и роговых артефактов эпохи бронзы потребовало их атрибуции и выработки термина, который в результате был заимствован из археологии раннего железного века. Разумеется, слово приобрело новую коннотацию и стало определяться несколько иначе. Так, В.А. Новоженов [1994, с. 254] соглашается с дефиницией M.A. Литтауер, Дж. Х. Кроувел: псалии – это элементы удил в форме диска или пластины с шипами на внутренней стороне, расположены по краям губ лошади и соединены с оголовьем одним или несколькими нащечными ремнями, фиксируют удила во рту и с внешней стороны создают давление на нижнюю челюсть [Littauer, Crouwell, 1979, p. 254]. С.Б. Вальчак определяет псалии как парные детали уздечки, служившие для соединения удил с ременным оголовьем [2009, с. 18]. Мы склонны давать этому понятию другое определение, обобщающее практически все типы данных артефактов. Псалий – деревянная, роговая, костяная или металлическая деталь конского снаряжения, используемая как средство управления лошадью путем воздействия на губы, углы рта и щеки животного, а также в качестве распределителя ремней оголовья. В контексте данной статьи важно также подчеркнуть, что выбранный мастером материал является важнейшим типологическим и хронологическим признаком. Порядок его обозначений в нашем определении отражает эволюцию в использовании материала для псалиев от эпохи бронзы до современности (если принимать за разновидность псалиев некоторые дополнительные части современных средств управления лошадью – «железа»).

Кроме того, накопление значительной суммы фактов делает актуальной задачу выработки новых исследовательских подходов и принципов изучения данной категории артефактов, в связи с чем был разработан алгоритм документирования находки и описания морфологии изделия [Чечушков, Епимахов, 2010, с. 183–184]. Основным принципом, которым мы руководствовались при выделении круга понятий и формулировке их дефиниций, стал тезис о первостепенной значимости функции элемента, частично или полностью определявшей его морфологию. Для наименования отдельных деталей щиткового псалия мы использовали устоявшуюся терминологию, однако в ряде случаев ввели собственную, исходя из функций и современных иппологических аналогий. Так, можно констатировать, что основу изделия составляет щиток, в центре которого сделано сквозное трензельное отверстие для пропускания ременных удил. Оно может быть усилено специальной втулкой – валиком. С внутренней стороны щиток зачастую имеет монолитные или вставные шипы, прямые либо фигурные. К верхней части щитка может примыкать планка, иногда с зацепами и/или дополнительными отверстиями. Некоторые разновидности псалиев могут иметь отверстие (как правило, одно, реже – больше), которое параллельно плоскости щитка и выполняется в торце изделия.

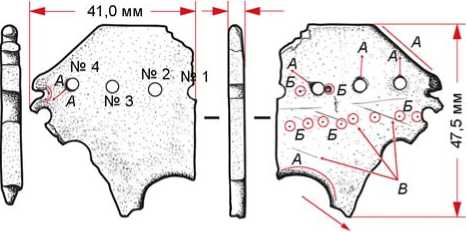

Определим некоторые технические приемы, применяемые при работе с псалием как историческим источником (рис. 2). Изделие всегда рассматривается с двух сторон: с внутренней, которая обращена к морде лошади, и с внешней, обращенной вовне. По окружности псалий может быть разделен на 12 секторов, как циферблат часов. Планка псалия традиционно обращена вверх, т.е. ориентирована на «12 часов». Если она отсутствует, верхняя сторона определяется условно, в соответствии с другими характеристиками (расположением шипов, дополнительных отверстий). Измерение псалия производится по осям. Первый промер – ось X (горизонталь), второй – ось Y (вертикаль), третий – ось Z (диапазон значений глубины от минимальной до максимальной с учетом высоты шипов). Это дает детальное представление о размерах и габаритах артефакта. Промеры указываются в миллиметрах. Методика тра-

Рис. 2. Схема элементов ( 1 ) и секторы щиткового псалия ( 2 ).

сологического исследования образцов заключалась в визуальном изучении поверхностей изделий при помощи микроскопа МБС-2 (увеличение от 6- до 24-кратного) и макрофотографировании.

Описание псалиев

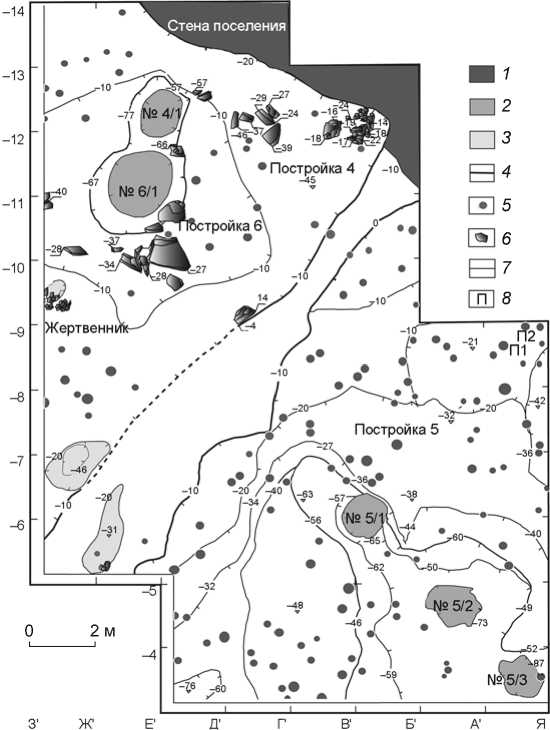

Псалий № 1 (1285/718, уч. Я/-9, гл. -0,21 м; рис. 3, 4). 1. Морфологическое описание. Артефакт представляет собой сегментовидный фрагмент щитка псалия. Наибольшие размеры 62,0×26,1 мм, толщина от 5,4 до 7,9 мм. Сохранились обломок шипа, расположенный в предназначенном для него отверстии (№ 3), и часть отверстия диаметром 8,3 мм для помещения вставного шипа (№ 2). Кроме того, зафиксировано наличие небольшого отверстия диаметром ≈ 2–3 мм (№ 1). Псалий был изготовлен из рога лося ( Alces alces ), причем из плотной внешней части его лопаты*.

-

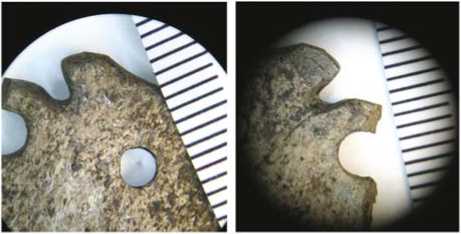

2. Трасологическое исследование. Изучение обломка псалия под микроскопом предоставило информацию о способах его изготовления. В качестве материала мастер избрал внешнюю часть рога лося, удалив практически всю компакту, но остатки ее слоя наблюдаются на внутренней стороне изделия, а граница – на сломе. Канал отверстия № 2, вскрытый сломом щитка, имеет конусовидную форму, сужается к наружной стороне пластины. Возможно, это говорит о сверлении отверстия изнутри. Канал хорошо отполирован, края отверстия с обеих сторон незначительно развальцованы и блестят.

-

3. Реконструкция морфологии. Графическая реконструкция возможных вариантов первоначальной формы изделия была выполнена нами в среде авто-

- Рис. 3. Фрагмент псалия № 1 (1) и варианты реконструкции общего вида изделия (2, 3).

Вставной шип, судя по сохранившемуся обломку, состоял из цилиндра-основания и превосходящей его по диметру на 1 мм выступающей части, форму которой установить невозможно. Однако можно реконструировать технологический прием крепления шипов в щитке. Вероятно, мастер использовал способ «ту- гой посадки»: в отверстия разогретого (распаренного) щитка вставлялись холодные шипы, имеющие фигурную форму; при остывании щиток туго охватывал их цилиндры-основания. Далее наружная сторона щитка зашлифовывалась уже с «всаженными» шипами, о чем свидетельствует сонаправленность трасс на щитке и торце шипа.

Для придания жесткости щитку псалия на его внутренней стороне сделаны валики вокруг отверстий, причем один (вокруг отверстия № 2) «подчеркнут» дополнительной выемкой компакты роговой пластины, что привело к появлению валика и по контуру щитка. Микроскопическим исследованием установлены следы их разметки в виде линейных зарубок (рис. 4, 2 ).

Кроме того, можно констатировать, что псалий был в эксплуатации, о чем свидетельствуют «заполи-рованность» трасс-следов изготовления и характерный блеск краев изделия.

Рис. 4. Псалий № 1.

1 – размерные характеристики фрагмента и выявленные следы резки, шлифовки ( А ); 2 , 3 - макросъемка шипа с внутренней стороны ( 2 ), в профиль и с внешней стороны ( 3 ).

матизированного проектирования Autodesk AutoCAD 2013 (см. рис. 3). Предполагая, что изначально пса-лий обладал вертикальной симметрией, мы отразили сохранившийся контур, восполнив тем самым недостающие детали. В качестве близких аналогов для реконструкции внешнего вида изделия использованы псалии из мог. 5 кург. 2 могильника Каменный Амбар-5 [Епимахов, 2005, с. 25–28]. На основании этих находок можно предположить, что щиток мог иметь подквадратную (см. рис. 3, 2 ) или округлую (см. рис. 3, 3 ) форму и четыре отверстия для вставных шипов. Кроме того, на сохранившейся части есть дополнительное отверстие меньшего размера. Как правило, такие отверстия делались в случае ремонта изделия. Поэтому мы предполагаем, что симметричного ему не было. Пожалуй, на этом объективная информация заканчивается, и далее мы вступаем на зыбкую почву предположений. Так, трензельное отверстие могло быть округлой формы и усилено дополнительным валиком, что мы показали на реконструированном разрезе изделия. Кроме того, вероятно, псалий имел планку с тремя (?)

отверстиями, два из которых были округлой формы и фактически располагались на щитке.

-

4. Типологическое заключение. Таким образом, в ходе раскопок жилища 5 был обнаружен обломок рогового щиткового псалия. Изделие имело вставные шипы и малое дополнительное отверстие в щитке. К сожалению, псалий не обладает выраженными типологическими признаками, а имеющиеся (материал – рог; вставные шипы, форма которых не устанавливается; возможно, ряд небольших округлых отверстий в планке) не позволяют сделать полного типологического заключения. В качестве вероятного близкого аналога может быть приведен псалий из мог. 8 кург. 2 могильника Каменный Амбар-5 [Епимахов, 2005, с. 32–41]. Данное изделие обладает схожими типологическими признаками (роговой псалий с двумя монолитными и одним вставным шипом, планка с рядом малых круглых отверстий), но при этом происходит из одного комплекса с парой «классических» синташ-тинских псалиев. Оно уже привлекалось для исторических реконструкций, показывая, что доно-волжские псалии бытовали не позднее остальных предметов такого типа [Пряхин, Беседин, 1998, с. 30–32]. Однако еще больший интерес представляет очевидное сходство рассматриваемого обломка с покровско-абашев-скими изделиями (II Уваровский могильник, кург. 12, погр. 2 [Михайлова, Кузьмина, 1999]; могильник Староюрьевский, кург. 2, погр. 1 [Пряхин, 1972] и др.) и псалиями из Потаповского могильника (кург. 3, погр. 4; кург. 5, погр. 8 [Кузнецов, 2004]). Таким образом, новая находка позволяет предполагать, что синташтин-ские мастера были хорошо знакомы с технологическими приемами, присущими носителям доно-волжских традиций, и синхронизировать эти виды псали-ев. Описываемое изделие относится к синташтинской культуре, датируемой 2030–1750 гг. до н.э. (95,4 %) [Епимахов, 2007, с. 404]. Однако на основании радиоуглеродной даты погр. 8 кург. 2 (1980–1770 гг. до н.э. (95,4 %) [Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 96]) оба псалия, как из могильника, так и с поселения Каменный Амбар, могут быть датированы последними столетиями существования этой культуры (XIX– XVIII вв. до н.э.). Вероятно, к тому же периоду относятся покровские и потаповские псалии.

-

2. Трасологическое исследование. С уверенностью устанавливаются некоторые технологические приемы, примененные при изготовлении артефакта. Материалом послужила кость животного. После вырезания формы и сверления мастер прибег к шлифовке изделия. Она выражена группами трасс на щитке, расположенных под углом 25–27° к условной оси Х псалия (рис. 6, 1, В ), слабые следы (под углом 90°) заметны и на планке. Характерный блеск этих трасс говорит о последовавшей затем полировке, не доведенной, однако, мастером до завершения.

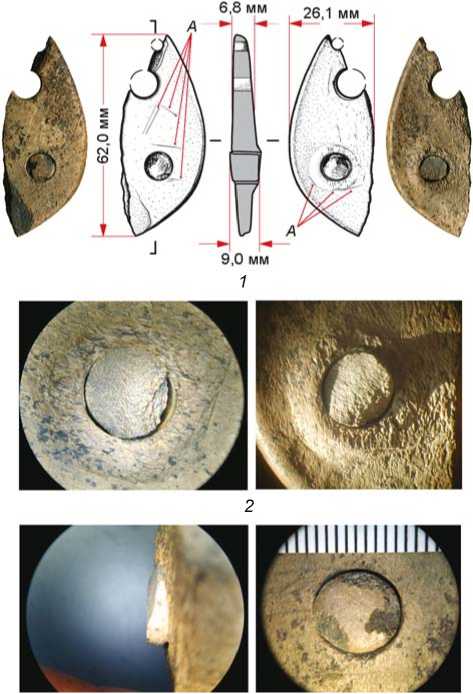

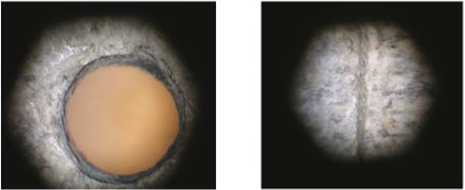

Псалий № 2 (1286/718, уч. Я/-9, гл. -0,13 м; рис. 5, 6). 1. Морфологическое описание. Артефакт представляет собой обломок костяного щиткового пса-лия (≈ 1/5 часть), однако установить его первоначальную морфологию можно лишь частично. Наибольшие размеры 47,5×41,0 мм, толщина от 2,0 до 5,2 мм. Уверенно реконструируется трапециевидная планка, отделенная от щитка рядом круглых отверстий, которых изначально было шесть. Важно отметить, что в рельефе она не выделена, однако, прочертив тонкую неровную линию, мастер обозначил границу между

Рис. 5. Фрагмент псалия № 2 ( 1 ) и реконструкция общего вида изделия ( 2 ).

двумя частями изделия. Планка снабжена зацепом, направленным параллельно оси X псалия.

Форма щитка и всего изделия устанавливается лишь гипотетически, но можно предположить, что габариты по осям X и Y укладывались в квадрат приблизительно 70×70 мм. Судя по сохранившемуся дополнительному отверстию в щитке, псалий был снабжен вставными шипами с диаметром основания 6–7 мм, следовательно, высота их составляла не менее 8–10 мм. Трензельное отверстие имело округлую форму, диаметр 10–12 мм. В его районе наблюдается некоторое утолщение щитка, однако никакого специального валика изготовлено не было. Фрагмент содержит три отверстия диаметром 3 мм (и часть четвертого) на планке, полуовальную выемку, отделяющую планку от щитка и образующую правый зацеп. Под ним имеется большая часть отверстия диаметром 3,6 мм, левее и ниже – часть отверстия (реконструируемый диаметр 7,5–8,0 мм) для помещения вставного шипа, еще ниже – часть трензельного отверстия.

Следы разметки изделия устанавливаются довольно редко, однако изучаемый псалий предоставляет некоторую важную информацию (рис. 6, 1, Б). В верх- ней части щитка на уровне малого дополнительного отверстия выявлен ряд круглых меток. Здесь мастер не стал сверлить, расположив дополнительные отверстия выше. Эти метки частично перекрыты и разрушены следами шлифовки и полировки, что говорит об их нанесении на первых этапах работы. Отметим также другую важную особенность разметки: на сохранившейся части псалия в планке имеются четыре дополнительных отверстия, в то время как меток в 2 раза больше. Вероятно, мастер наносил не только

4,0 мм

Рис. 6. Псалий № 2.

1 – размерные характеристики и выявленные следы сработанности и ее вектора ( А ), намеченные отверстия ( Б ), следы шлифовки ( В ); 2 – 4 – макросъемка зацепов ( 2 ), дополнительного отверстия ( 3 ), границы между щитком и планкой ( 4 ).

основные, но и промежуточные реперы. Другим объяснением может быть и то, что метки связаны с предполагаемым орнаментом. Однако орнаментированные псалии «классического» петровского подвида до сих пор не известны. Метки есть и на планке: одна расположена между отверстиями № 1 и 2, другая примыкает справа к последнему. Это довольно значимая деталь с технологической точки зрения, поскольку намеченные отверстия позволяют утверждать, что их сверление мастер начинал с внешней стороны псалия.

Планка отделена от щитка прерывистой горизонтальной линией, которая скорее символизирует типичное утончение планки, нежели действительно показывает его (рис. 6, 4 ). Однако характерно, что шлифовочные трассы щитка ограничиваются данной разметочной линией и не заходят на планку. Этот факт может быть объяснен именно попыткой мастера утончить планку и затем отполировать. В результате следы первичной шлифовки были практически стерты.

Об эксплуатации псалия свидетельствуют зало-щенность и сработанность краев. Такие следы достаточно многочисленны. Значительная залощенность выявлена на верхней стороне и правом «плече» планки. Сильно сработан зацеп и особенно выемка под ним – здесь границы приобрели характерную округлую форму, что говорит о долговременном контакте поверхности с монтажным шнуром (рис. 6, 2 ). Кроме того, очевидна сработанность на краях и в каналах дополнительных отверстий в планке по направлению на «12 часов». Опишем их подробнее. Благодаря разлому зафиксирована сильная залощенность канала отверстия № 1, сработанность краев слабая. Сильно развальцован с внешней стороны край отверстия № 2, резко выделяется канал на «11 часов», с внутренней стороны край слабо сработан (рис. 6, 3 ). Залощен-ность краев отверстия № 3 слабая, однако заметен канал на «12 часов». Края отверстия № 4 практически

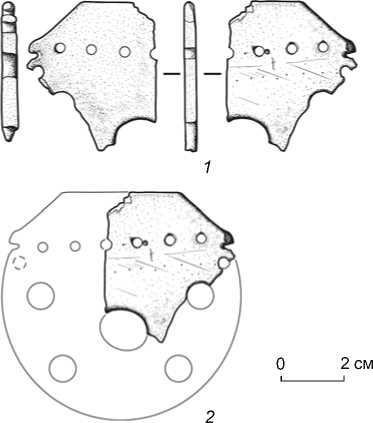

Рис. 7. Реконструкция оголовья с псалием № 2.

не залощены, но слабая сработанность фиксируется в направлении на «12 часов 30 минут».

Наибольшая сработанность выявлена на краях и в канале трензельного отверстия. Края сильно развальцованы, канал имеет интенсивный характерный блеск. При этом преобладает сработанность внешнего края в направлении на «12 часов 30 минут». Кроме того, в процессе эксплуатации изначально круглое трензельное отверстие приобрело форму, близкую к овалу, вытянутому по горизонтали. Общий вектор сработанности при этом приходится на «5 часов», что соответствует его левому положению в оголовье. Принятый нами вариант реконструкции оголовья колесничной лошади бронзового века представлен на рис. 7.

В заключение необходимо отметить: 1) степень выраженности следов эксплуатации на наружной стороне выше, чем на внутренней; 2) отсутствие признаков сработанности краев и канала отверстия под зацепом указывает на его нефункциональность или попытку ремонта; 3) ровная грань части отверстия для шипа позволяет предположить, что крепление последнего исключало его трение (способ крепления – клеевой либо «тугая посадка»).

-

3. Реконструкция морфологии. Как и в первом случае, нами была предпринята попытка графической реконструкции артефакта при помощи средств автоматизированного проектирования. В результате мы пришли к выводу, что псалий имел трапециевидную планку с шестью (?) круглыми отверстиями и зацепы. Вероятно, он был снабжен тремя-четырьмя вставными шипами, хотя, возможно, изначально они были монолитными, а наблюдаемое отверстие – результат ремонта изделия. Форма щитка наиболее сложная для реконструкции часть. Для ее восстановления мы можем опереться на «плечо» планки как исходную точку и трензельное отверстие, являющееся обычно геометрическим центром щитка любого псалия. В результате наиболее логичной нам представляется сегментовидная или округлая форма, которая может вместить в себя трензельное отверстие и три-четыре шипа. Отметим, что округлая форма щитка не вполне свойственна петровским псалиям, но в качестве аналогов могут быть приведены такие изделия из могильников Токанай I [Логвин, 2005] и Беста-мак (погр. 7) [Калиева, Логвин, 2009]. Для петровских псалиев форма щитка, по всей видимости, не являлась значимым признаком, и мастера были свободны от жестких установок. Как и в первом случае, исследуемый обломок имеет малое дополнительное отверстие в щитке и невозможно с уверенностью сказать, было оно единственным или же обладало симметричной парой. Во всяком случае, отрицать последнее полностью мы не можем. Наличие большого числа переделок позволяет говорить, что мастер, изготовивший этот пса-лий, был не самой высокой квалификации, а возможно, даже лишь учился мастерству костореза.

-

4. Типологическое заключение. По ряду характерных признаков данное изделие может быть уверенно интерпретировано как костяной щитковый псалий с сегментовидным щитком (?), выделенной трапециевидной планкой, округлым трензельным отверстием без всякого усиления и вставными шипами. Планка имела ряд малых округлых отверстий и направленные вниз зацепы. На щитке также было округлое дополнительное отверстие (отверстия ?).

Аналоги артефактов такого вида широко известны на территории урало-казахстанских степей и, как правило, связаны с памятниками петровского типа (Бер лик II, кург. 10 [Зданович, 1988]; Бестамак, погр. 7 [Калиева, Логвин, 2009]; Жаман-Каргала I, кург. 14, погр. 2 [Ткачев, 2004]; поселение Токсанбай [Самашев, Ермолаева, Лошакова, 2007]). Интересным исключением, пожалуй, является пара из погр. 30 Синташтинского могильника [Генинг В.Ф., Зданович, Генинг В.В., 1992, с. 213], обладающая, судя по публикации, схожими чертами. Таким образом, описываемый артефакт принадлежит к петровской культурной традиции Южного Урала.

Раскопанная часть постройки 5 датируется радиоуглеродным методом 1955–1751 гг. до н.э. (95,4 %) [Корякова, 2012; Multidisciplinary investigations…, 2013]. Даты памятников петровского типа укладываются в период 1930–1690 гг. до н.э. (95,4 %), а сама культурная группа в целом признается как постсин-таштинская, хотя и тесно связанная с синташтинской традицией [Епимахов, 2007, с. 410–412]. Однако интервалы датировки синташтинских и петровских материалов совпадают на значительном промежутке, указывая на возможность их сосуществования.

Заключение

Обнаружение псалиев на поселении Каменный Амбар – чрезвычайно важное открытие по целому ряду причин, среди которых до статочно четкая культурная атрибуция слоев памятника, наличие серии радиоуглеродных дат и возможность сравнения с артефактами из синхронного могильника. В результате проведенного исследования нами могут быть сделаны следующие выводы.

-

1. Несмотря на существование довольно монолитного типологического ядра (см.: [Чечушков, Епимахов, 2010, с. 186–188]), два синташтинских псалия из микрорайона Каменный Амбар демонстрируют знакомство местных мастеров с западной покровско-абашевской традицией. Это выражено в наличии таких признаков, как вставные шипы, перфорированная планка, орнаментация щитка. Они добавляют некоторое разнообразие синташтинской традиции. Поскольку обе находки происходят из микрорайона Каменный Амбар, возможно, мы имеем дело с локальным явлением. Факт нахож-

- дения псалиев в слое постройки 5 указывает на то, что их изготовление или ремонт происходили на поселении. С нашей точки зрения, изделия такого рода следует синхронизировать с покровско-абашевскими (староюрьевскими) псалиями (XIX–XVIII вв. до н.э.).

-

2. Характеристики другого псалия хорошо согласуются с выводами о признаках, входящих в петровское типологическое ядро [Там же, с. 188]. Речь идет об использовании кости в качестве материала, трензельном отверстии без усиления, сегментовидном щитке. Псалии, обладающие такой морфологией, ин-терепретируются нами как наиболее близко связанные с предшествующей синташтинской традицией. Кроме того, данная находка подтверждает выводы о наличии такой морфологии в петровской совокупности изделий этой категории. Все псалии петровских подвидов могут быть датированы XIX–XVII вв. до н.э.

-

3. Находки предоставляют новую интересную информацию об изготовлении псалиев. Например, благодаря псалию № 1 уверенно реконструируется способ «тугой посадки» вставных шипов. Отметим, что накопленная к настоящему времени сумма фактов позволяет предполагать бытование в древности деревянных прототипов роговых псалиев и их параллельное использование. Об этом свидетельствуют многочисленные вставные роговые шипы, найденные в Доно-Волжском регионе, а также остатки деревянных щитков в одиночном кургане у с. Ново-Яблоновка [Усачук, Юдин, Африканов, 2011]. Резонно предполагать, что и многие методы работы с роговым и костяным сырьем были заимствованы из деревообработки, в частности, реконструированный нами метод тепловой обработки заготовки псалия.

-

4. Оба рассмотренных артефакта имеют многочисленные следы сработанности. Очевидно, что жители активно применяли тягловую силу лошадей и транспортные средства на всех этапах функционирования поселения.

Псалий № 2 дает много информации о предварительной разметке заготовки, технических приемах и стадиях изготовления. В частности, это изделие показывает, что мастер несколько раз менял первоначальные решения о месте выполнения тех или иных деталей. Возможно, данный псалий был изготовлен начинающим косторезом, своего рода «подмастерьем» бронзового века.