Псевдоморфозы по прижизненным формам организмов в современных вулканитах Срединно-Атлантического хребта

Автор: Добрецова И.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (312), 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение образцов вулканитов, сульфидных руд и околорудных метасоматитов со дна Атлантического океана привело к обнаружению прижизненных форм организмов: раковин фораминифер, минеральных псевдоморфоз по телам полихет, илоедов и другой фауны. Это позволяет не только понять современные геологические процессы в глубинах океанов, но и реконструировать на основе принципа актуализма события далёкого геологического прошлого.

Срединно-атлантический хребет, глубоководная фауна, пикриты, базальты, туффиты, глубоководные сульфидные руды, околорудные метасоматиты

Короткий адрес: https://sciup.org/149128746

IDR: 149128746 | УДК: 551.46:551.234 | DOI: 10.19110/geov.2020.12.2

Текст научной статьи Псевдоморфозы по прижизненным формам организмов в современных вулканитах Срединно-Атлантического хребта

Одно из важнейших научных открытий ХХ века — так называемые чёрные курильщики и оазисы жизни вокруг них на дне океанов, возникшие благодаря извержению из недр Земли горячих (до 420 °С) минерализованных растворов. Как показали современные исследования, появлению таких гидротермальных растворов предшествует молодой вулканизм [1].

Наши исследования, проводившиеся на глубине около 3 км в пределах Российского разведочного района (РРР) на Срединно-Атлантическом хребте (САХ) с координатами от 20 до 13° с. ш., привели к обнаружению в вулканических породах и сульфидных рудах многочисленных прижизненных форм организмов. На исследованном участке дно океана оказалось сложенным преимущественно современными вулканитами ультраосновного и основного состава, лишь частично перекрытыми рыхлыми органогенно-карбо-натными пелагическими отложениями — кокколи-то-фораминиферовыми илами мощностью до первых метров, реже — птероподовыми осадками мощностью не более 20 см.

Объекты и методы исследований

Образцы пелагических осадков, вулканитов, сульфидных руд и околорудных метасоматитов были подняты на борт научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв» с помощью драги, коробчатого пробоотборника и телевизионного грейфера.

Всего в ходе 14 рейсов в Атлантическом океане отобрано несколько десятков тысяч образцов, из которых не менее 1000 содержали фоссилизированную фауну. Первоначально они изучались под бинокуляром непосредственно в рейсах. Сохранить эту фауну при изготовлении шлифов из молодых базальтов оказалось непросто — пришлось увеличить толщину шлифов. Ранее петрографы, оптико-микроскопически изучающие шлифы базальтов и магматитов, поднятых со дна океана, пропускали находившуюся в этих породах микрофауну, часто она выдиралась при изготовлении шлифов. Так, из образца базальта с каверной, в которой находились микрофоссилии остракод, была извлечена раковина, исследованная совместно с В. Т. Дубинчуком (ВИМС, Москва) под ПЭМ BS-350. Затем многие образцы были исследованы под оптическим микроскопом и электронным микроскопом Qunta 200 3D DualBeam в Санкт-Петербургском университете и комплексом методов в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). В ходе исследований коллекции пород в ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН использовались следующие методы: оптическая микроскопия (компьютеризированный комплекс OLYMPUS BX51); рентгеновская дифрактометрия (Shimadzu XRD-6000); аналитическая сканирующая электронная микроскопия (JSM-6400); масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (Perkin Elmer ELAN 9000); рентгенофлуоресцентный анализ (Shimadzu XRF-1800) — анализ химического состава горных пород; изотопная масс-

спектрометрия (Delta V+ (Finnigan) с элементным анализатором Flash EA-HT 1112 и газовым коммутатором Confo iV); газовая хроматография («Цвет-800» с пиролитической приставкой). Проведенные исследования позволили четко диагностировать породы, в которых присутствовали фоссилии.

Результаты исследования

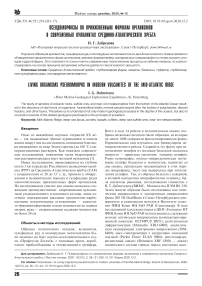

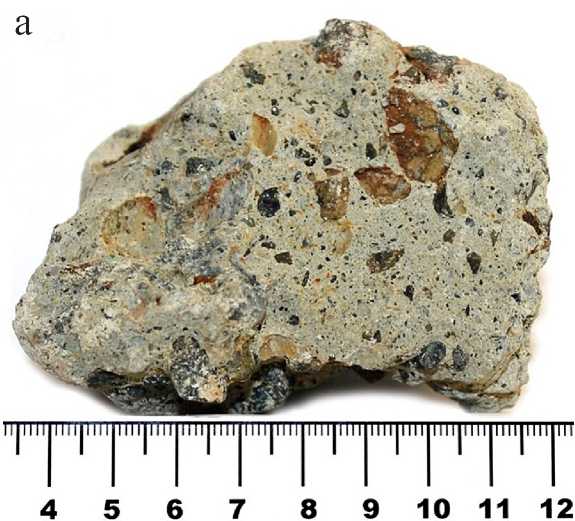

Местом проявления подводного вулканизма является не днище рифтовой долины, а её борта, где магма прорывает океанскую кору и внедряется в уже накопленные пелагические осадки [4]. В ходе наших исследований впервые были обнаружены типичные пирокластические породы — результат взрывных извержений — на глубинах 2.5—3.5 км. Ранее теоретически считалось, что вулканические взрывные извержения на таких глубинах не могут происходить из-за большого давления воды [2, 3]. Однако поднятые нами со дна Атлантического океана вулканические бомбы и лапилли доказывают именно эксплозивный характер подводных извержений. Анализ продуктов таких извержений показал, что горячий газонасыщенный пирокластический материал осаждался в рыхлые биогенные карбонатные осадки и приводил к преобразованию последних — спеканию с уплотнением, частичному или полному замещению первоначального карбонатного вещества алюмосиликатным [4] с образованием туффитов. В них пирокластический базальтовый материал цементирован измененным веществом органокарбонатных осадков. По этой причине в туффитах содержатся раковины фораминифер и другая фауна (рис. 1, a). Иногда на сохранившихся карбонатных раковинах наблюдаются небольшие капли вулканического стекла. Ещё более удивительным фактом является псевдоморфное замещение мягкого тела червя — полихеты или илое-да — вулканическим стеклом с сохранением кольча-тости (рис. 1, b).

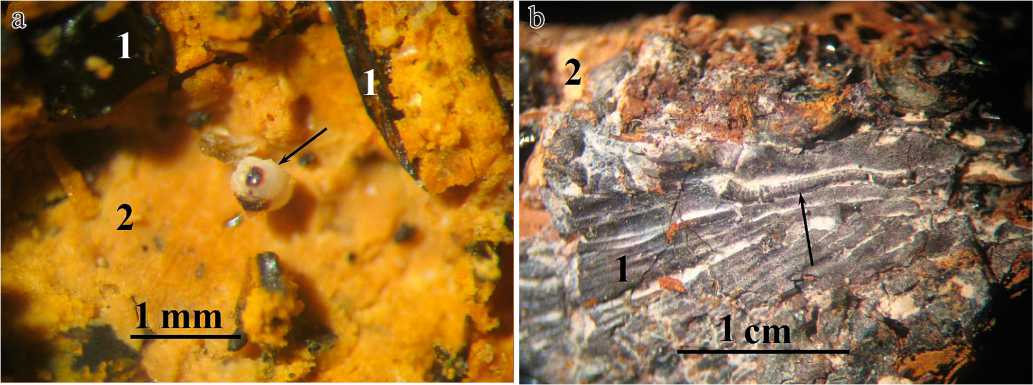

В том случае, когда излияние магмы происходило без взрыва и магма стекала по склонам молодого вулканического конуса на осадки, многочисленные пустоты в пузырчатой лаве заполнялись спёкшимися осадками, карбонатное вещество в которых практически полностью заместилось алюмосиликатами и оксигидроксидами железа. Но даже в этом случае в вулканитах можно обнаружить сохранившуюся фауну (рис. 2). Доказательством того, что эти раковины не попали в вулканиты после того, как магма остыла, служат следующие факты. Во-первых, раковины в механически не нарушенном состоянии находятся во внутренней части образцов вулканитов. Во-вторых, такие раковины в значительной степени обогащены

Fig. 2. Fragment of a cooling crack in young basalt filled with sediments: 1 — zeolitized carbonate sediment, arrow shows calcite shells of foraminifera; 2 — hybrid rocks

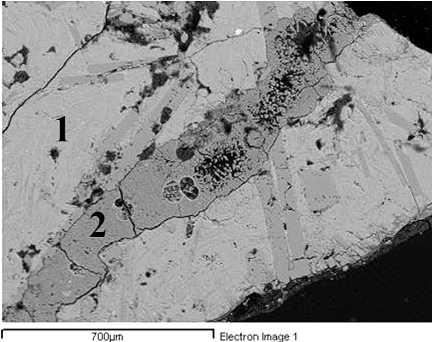

Ðèñ. 1. Туффиты: a — с вулканическим стеклом (1) и практически полностью замещённым силикатами органокарбонатным осадком (2). Стрелкой показана кальцитовая раковина фораминиферы с небольшими застывшими каплями вулканического стекла на её поверхности; b — тело червя с хорошо сохранившейся кольчатостью, замещённое вулканическим стеклом (показано стрелкой) на частице вулканического стекла (1), погруженного в спёкшийся карбонатный осадок (2)

Fig. 1. Tuffites: a — with volcanic glass (1) and organic carbonate sediment almost completely replaced by silicates (2), arrow shows calcite shell of foraminifera with small frozen drops of volcanic glass on its surface; b — body of worm replaced by volcanic glass (shown by arrow) on a particle of volcanic glass (1) immersed in a sintered carbonate sediment (2)

Ðèñ. 2. Фрагмент трещины остывания в молодом базальте, заполненной осадками: 1 — цеолитизированный карбонатный осадок, стрелкой показаны кальцитовые оболочки раковин фораминифер; 2 — гибридная порода

химическими компонентами вулканических пород — SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO. В том случае, когда магма, поднимаясь из глубин, не прорывала осадки и затвердевала в них, мы видим спёкшиеся литифи-цированные осадки на поверхности базальтов. Между этими осадками и базальтом в зоне горячего контакта образуется гибридная порода, у которой пока даже нет названия [4]. В таких базальтах и даже в гибридной породе могут сохраняться кокколиты, фораминиферы и другая микрофауна.

Температура воды в придонном слое океанической воды в САХ практически везде одинакова и составляет примерно +2 °С. В результате внедрения в обводненные и относительно холодные органокар-бонатные осадки магматический расплав резко остывал, затвердевал и растрескивался. По образовавшимся трещинам в глубь затвердевшего, но еще горячего расплава проникал материал рыхлого обводнённого осадка. При взаимодействии магматического и карбонатно-осадочного материала происходило встречное изменение состава (гибридные породы в области горячего контакта). Но даже в таких экстремальных условиях раковины фораминифер сохранялись. Они в узнаваемом виде наблюдаются не только в трещинах остывания, но и в гибридных породах и в пустотах в базальтах. Но в двух последних случаях при сохранении форм раковин кальцит в них частично или полностью замещается силикатами.

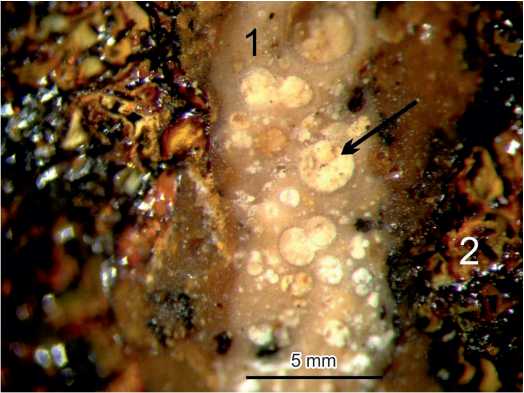

Наличие микрофауны в базальтах является признаком, позволяющим отличать молодые базальты от базальтов, слагающих океанскую кору (рис. 3).

Ðèñ. 3. Молодой базальт, в каверне которого сохранилась раковина фораминиферы. На раковине кристалл плагиоклаза. Свежий скол образца базальта

Fig. 3. Young basalt with a preserved foraminifera shell in the cavity. Plagioclase crystal on the shell. Fresh cleavage of a basalt sample

Под воздействием тепла (возможно, и летучих газов, выделяющихся из магмы) происходит спекание карбонатных осадков и их преобразование в цеолиты, часто в филлипсит. Это тоже очень важный момент. Многие исследователи полагают, что цеолиты в оке- 28

а

Ðèñ. 4. Молодой базальт: a — базальт (1) с трещиной остывания (2), заполненной бывшим биогенным карбонатным осадком, полностью преобразованным в цеолит. В цеолите видны хорошо сохранившиеся раковины фораминифер; b — увеличенный фрагмент трещины остывания, кристаллы цеолита (1). Раковины фораминифер показаны стрелками. Электронный микроскоп. Прозрачно-полированный шлиф

Fig. 4. Young basalt: a — cooling crack (2) in basalt (1), filled with former biogenic carbonate sediment, completely transformed into zeolite. Well-preserved foraminifera shells are visible in the zeolite; b — enlarged fragment of a cooling crack. 1 — zeolite crystals. Foraminifera shells are shown by arrows. Electron microscope. Transparent polished section анических условиях образуются только как результат взаимодействия вулканического стекла с морской водой. Однако на рудных полях исследуемого участка САХ образование цеолитов наблюдается только на горячих контактах молодых базальтов с карбонатными осадками, где цеолиты метасоматически замещают именно эти осадки, как на горячем контакте с базальтом, так и в трещинах остывания (рис. 2 и 4, a, b).

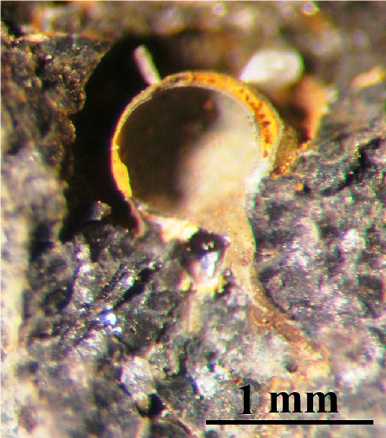

В таких осадках встречаются раковины форами-нифер, почти нацело состоящие из вулканического стекла и цеолитов (рис. 5, a, b). Наличие в осадках таких раковин прямо подтверждает проникновение вулканического вещества в пелагические осадки.

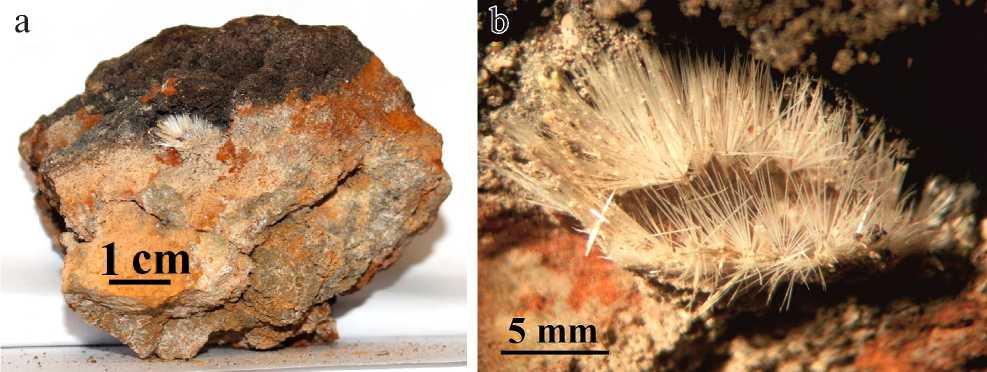

Важным фактом является обнаружение реликтов фораминифер даже в ультраосновных породах — пикритах и пикробазальтах, что свидетельствует об их внедрении в пелагические карбонатные осадки, т. е. о вулканической природе этих магматитов. Правда, сам механизм внедрения еще не до конца понятен, непонятно также, на какой именно стадии происходила серпентинизация пикритов. Однако есть ощуще-

ние, что так же, как в случае с молодыми базальтами, пикриты внедрялись в осадки уже в серпентинизиро-ванном состоянии. Это могло происходить двумя способами: 1) внедрением ещё не остывшего вещества и 2) в результате взрывного извержения с последующей седиментацией еще горячего пирокластического материала рыхлыми органогенно-карбонатными осадками с последующим образованием гибридного типа пород — серпентинитовых туффитов. Этот новый тип пород внешне напоминает уральские офикальциты и, возможно, является их аналогом (рис. 6, a, b; 7, a, b).

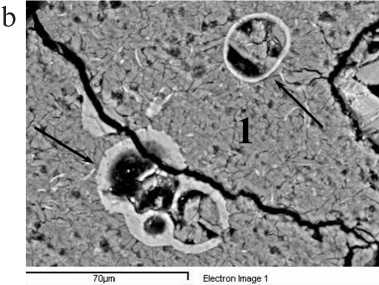

Ðèñ. 5. Агглютинированные раковины фораминифер с участка горячего контакта с замещенным вулканическим стеклом (тёмное) и цеолитами (светлое) первичного карбонатного вещества: a — целая раковина с прикреплённой иголочкой стекла; b — половинка раковины

Fig. 5. Agglutinated foraminifera shells from the hot contact area, with substituted volcanic glass (dark) and zeolites (light) of primary carbonate matter: a — a whole shell with an attached glass needle; b — half of the shell

Ðèñ. 6. Пикрит: a — трещина остывания, заполненная биогенными карбонатными осадками (показано стрелкой); b — увеличенный фрагмент. 1 — реликты оливина в серпентине, 2 — изменённый биогенный осадок в трещине остывания, стрелочками показаны раковины фораминифер

Fig. 6. Picrite: a — cooling crack filled with biogenic carbonate sediments (shown by arrow); b — enlarged fragment. 1 –– relics of olivine in serpentine, 2 — altered biogenic sediment in the cooling crack, arrows show foraminifera shells

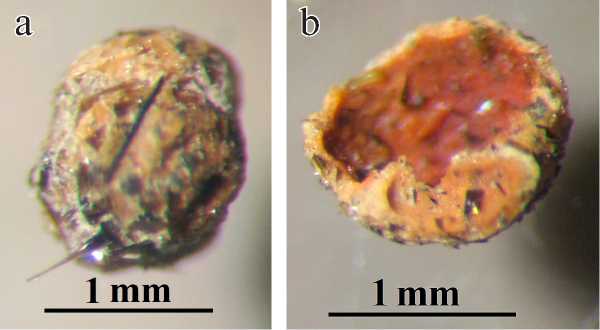

Ðèñ. 7. Серпентинитовый туффит: а — внешний вид образца; b — увеличенный фрагмент, в карбонатном цементе видны фораминиферы, в том числе розовые

Fig. 7. Serpentinite tuffite: a — sample appearance; b — enlarged fragment, foraminifera, including pink ones, are visible in the cement

При реализации первого способа в остывавших пикритах образовывались трещины, заполняемые потом органогенно-карбонатным осадочным материалом. При этом отдельные раковины форамини-фер сохранились почти в неизменённом виде. При взрывном способе извержения органогенный карбонат преобразуется в арагонит, магнезиальный кальцит и доломит, среди кристаллов которых тоже можно обнаружить реликты фауны.

На всех рудных полях РРР САХ гидротермальные процессы, так же, как и молодые вулканические процессы, происходили не в днище рифтовой долины, а на её бортах, где уже были накоплены биогенные карбонатные осадки. При этом рудные постройки, формирующиеся непосредственно в осадках, морфо- 29

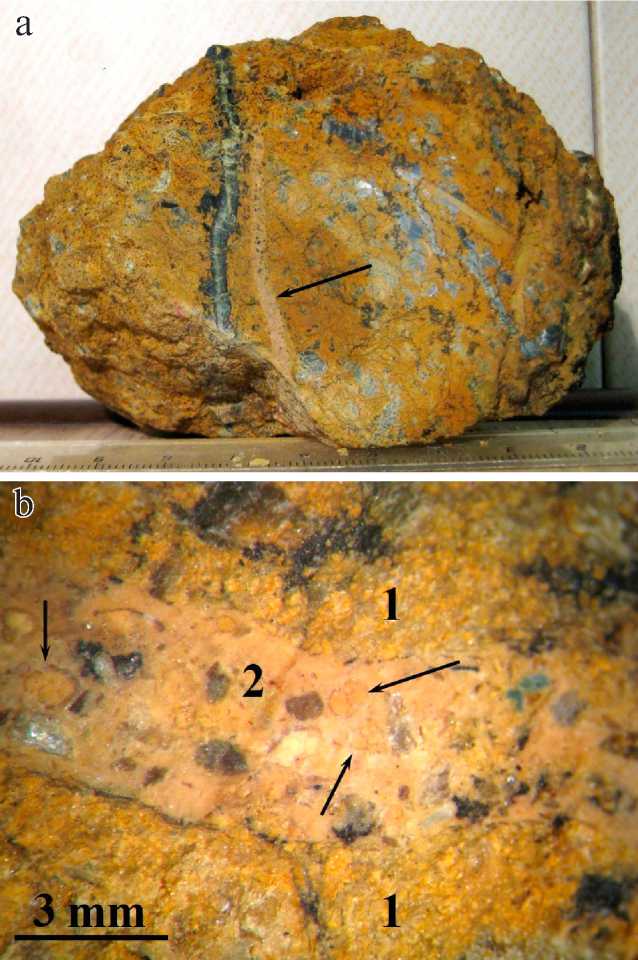

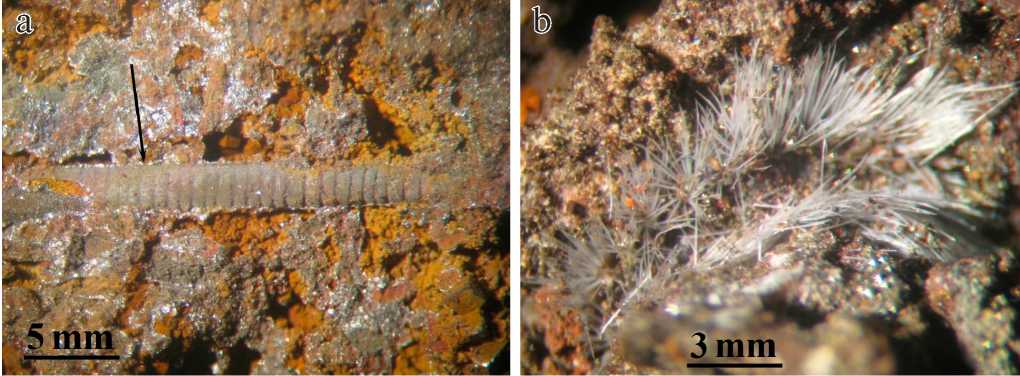

Ðèñ. 8. Тело червя с хорошо сохранившейся кольчатостью (a), замещённое пиритом и марказитом в сульфидной руде (показано стрелкой), рыжее — оксигидроксиды железа, развившиеся по органокарбонатным осадкам, и тело полихеты (b), замещённое халькопиритом, с сохранившимися щетинками

Fig. 8. Body of worm with well-preserved annulation (a), replaced by pyrite and marcasite in sulfide ore (shown by arrow), red — iron oxyhydroxides, developed on organic carbonate sediments, and body of polychaete (b), replaced by chalcopyrite, with preserved setae

Ðèñ. 9. а — кварц-опаловый метасоматит с сульфидами по органогенно-карбонатному осадку с псевдоморфозами по полихетам (показаны белой стрелкой), у которых хорошо сохранились щетинки ; b — щетинки полихеты, увеличенный фрагмент

Fig. 9. Quartz-opal metasomatite with sulfides after organogenic-carbonate sediment with pseudomorphs on polychaete (shown by a white arrow), in which setae are well preserved (a); b — polychaete setae, enlarged fragment

логически отличаются от труб чёрных курильщиков, образованных при выходе гидротермального раствора в воду. Руды, кристаллизация которых происходила в осадках, имеют более сложные формы выделений и характеризуются многоканальностью [5]. Для них характерны многочисленные остатки фауны, обычно замещённой сульфидами и/или опалом. Сульфидные псевдоморфозы образуются здесь не только по раковинам микрофоссилий, но и по мягкому телу червей (рис. 8, a, b). При этом иногда щетинки полихет сохраняются в первозданном виде, и, что важно, не на поверхности массивной руды, а во внутренней части, что было выявлено только при расколе образца. Большинство рудных полей РРР характеризуется наличием опал-кварцевых метасоматитов по биогенным карбонатным осадкам. Часто в них отмечается вкрапленность сульфидов, а также псевдоморфное сохранение форм микрофоссилий (рис. 9, a, b).

Заключение

Описываемые процессы сохранения прижизненных форм организмов в катастрофических для них условиях на рудных полях САХ носят массовый характер. 30

В результате проведенных исследований было выявлено пять новых фактов, не описанных ранее в литературе, посвящённой срединно-океаническим хребтам:

-

1) образование вулкано-пирокластических пород на глубинах свыше 2.5 км;

-

2) регулярное присутствие фауны в пирокластических породах, причём не только в их апоосадочном цементе, но и непосредственно в самом вулканическом веществе;

-

3) внедрение в органокарбонатные осадки уже серпентинизированных пикритов с сохранением реликтов фауны в трещинах остывания, заполненных органокарбонатным осадочным материалом;

-

4) существование новой разновидности туффи-тов, в которых несортированный пирокластический материал пикритового состава смешивается с материалом органокарбонатных пелагических осадков;

-

5) присутствие реликтов фауны в новой разновидности туффитов.

Выявленные факты сохранения прижизненных форм организмов в придонных вулканитах САХ имеют некоторую аналогию с хорошо изученными и описанными фактами сохранения прижизненных форм биоорганических остатков в продуктах континенталь- ного вулканизма, например после катастрофического извержения вулкана Везувий в августе 79 года. Тогда в результате извержения на города Помпеи, Стабии и Геркеуланум обрушились громадные массы раскаленной пирокластики, температура которой достигала 700 °C. Тела людей и животных под воздействием высокой температуры не сохранились, но остались пустоты, повторяющие форму тел, черты лиц и даже морщины на них. Всё это наводит на мысль, что живые организмы имеют информационное поле, позволяющее сохранить память их формы даже в весьма экстремальных условиях.

Список литературы Псевдоморфозы по прижизненным формам организмов в современных вулканитах Срединно-Атлантического хребта

- Богданов Ю. А., Лисицын А. П., Гурвич Е. Г. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М.: Наука, 2006. 527 с.

- Вулканы в океане (1 часть). URL: http://www.mygeos.com/2010/12/09/vulkany-v-okeane-1-chast (дата обращения: 15.12.2020).

- Вулканы срединно-океанических хребтов. URL: https://studwood.ru/1289156/geografiya/vulkany_sredinno_okeanicheskih_hrebtov (дата обращения: 12.12.2020).

- Добрецова И. Г., Оськина Н. С. О взаимодействии базальтов с карбонатными осадками в районе 13-20° с. ш. Срединно-Атлантического хребта // ДАН. 2015. Т. 461. № 3. С. 307-311.

- Gablina I. F., Dobretsova I. G. et al. Influence of Hydrothermal-Metasomatic Processes on the Formation of Present-Day Sulfide Ores in Carbonate Bottom Sediments of the Mid-Atlantic Ridge (19-20°N) // Lithology and Mineral Resources, 2017. V. 52. № 5. Р. 335-344.