Психодинамический аспект исследования структуры личности как фактора риска психосоматических нарушений. Часть II (результаты клинического и экспериментального исследования)

Автор: Штрахова Анна Владимировна, Куликова Екатерина Вячеславовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 45 (304), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспериментально-психологического исследования 70 пациентов с психосоматическими и соматическими заболеваниями, целью которого являлось изучение особенностей структуры личности и гуманфункций Я при психосоматических нарушениях. На выборке 62 пациентов, клинический статус которых верифицирован на основании совпадения результатов экспертных оценок, данных клинико-анамнестических и экспериментально- психологических исследований, подтвержденных результатами дискриминантного анализа, у психосоматических пациентов установлены более высокие показатели дефицитарных Я-функций страха, агрессии, сексуальности, внутреннего Я-отграничения в сочетании с дефицитарным и деструктивным характером гуман-функций нарциссизма, внешнего Я-отграничения и деструктивной тревоги. Представлена клиническая характеристика Я-структуры в сочетании с анализом доминирующих психологических защит, актуальных психологических конфликтов в эмоционально-значимом межличностном взаимодействии, отражающих нарушение детско-родительских отношений, ситуации утраты значимого Объекта и нарциссического повреждения у психосоматических пациентов.

Психосоматическая медицина, факторы риска, психоаналитические теории психосоматических расстройств, психодинамическая концепция г. амона

Короткий адрес: https://sciup.org/147159799

IDR: 147159799 | УДК: 159.9.072+159.923.2.072

Текст научной статьи Психодинамический аспект исследования структуры личности как фактора риска психосоматических нарушений. Часть II (результаты клинического и экспериментального исследования)

В опубликованной ранее первой части настоящей статьи [8] представлены результаты анализа классических психологических представлений о личности и ее структуре как факторах риска психосоматических расстройств, о соотношении и взаимосвязи психического, психологического и соматического в развитии таких нарушений. Были описаны некоторые сохраняющие свою актуальность базовые положения психодинамического подхода к изучению личности психосоматического больного. Обсуждены психоаналитические представления об особенностях прегенитального развития, структуры личности, нарциссиче-ских аспектах «Я», сочетании доминирующих психологических защит, личностных особенностей и вариантов психосоматических расстройств. Описаны особенности представлений о факторах риска в основных психоаналитических моделях психосоматических расстройств. Обособленно рассмотрены центральные гуманные (личностные) функции в психодинамической концепции Г. Аммона и описана их роль в формировании психосоматической патологии. В настоящей статье представлены результаты клинико-психологического исследования, построенного на описанных выше концептуальных научных положениях.

Целью исследования являлась оценка психодиагностических данных об особенностях структуры личности у больного психосоматическим заболеванием.

Задачами клинико-психологического исследования являлись, во-первых, изучение особенностей структуры личности психосоматического и соматического больного и их сравнительный анализ на основе положений теоретического обоснования программы исследования; во-вторых, определение личностных факторов и, в частности, характеристик гуман-функций Я у пациентов с психосоматическими расстройствами.

Исследование опиралось на современные представления о наличии у пациентов с хроническими психосоматическими заболеваниями специфических (в психодинамическом понимании) особенностей личности, сохраняющихся в структуре личности по мере развития психосоматического расстройства [4, 6, 7, 9].

Материалы, методы и дизайн исследования

Выборку исследования составили 70 пациентов терапевтического отделения городской больницы № 13 г. Челябинска (в том числе 30 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты клинико-психологического исследования рассматривались как в целом по выборке, так и в сформированных по результатам клинического и экспериментального исследования группах пациентов с классическими психосоматическими ( N 1 =29) и соматическими расстройствами ( N 2=33).

В исследовании применялись:

-

1) клинический (клинико-анамнестический) метод, опирающийся на структурированную клиническую беседу;

-

2) клинико-экспериментальный метод, опирающийся на методики исследования особенностей личности и личностного реагирования на психотравмирующие события, в частности, методики исследования направленности локуса контроля (методика «Уровень субъективного контроля» УСК [3]), структуры и напряженности психологических защит личности (методика «Индекс жизненного стиля» ИЖС [5]), интегрированного представления структуры Я на основе оценки центральных Я-функций, выделяемых в психодинамической концепции личности Г. Аммона [1, 2, 11] с помощью методики «Я-структурный тест», ISTA [10]); адаптированная для целей настоящего исследования методика «Незавершенные предложения» [3].

Результаты исследования подвергались математико-статистической обработке (определение первичных статистик выборок, оценка достоверности различий между ними по t -критерию Стьюдента, различия в структуре частоты встречаемости изучаемых переменных в выборках по критерию φ*-угловое преобразование Фишера, линейный дискриминантный анализ).

Методики УСК и ИЖС достаточно известны и имеют большой опыт применения в клинической практике [5], в отличие от методики ISTA, опыт использования которой в клинических исследованиях в нашей стране описан в единичных исследованиях, не смотря на ее широкую известность в зарубежной психодинамической психиатрии и психотерапии [6, 7]. Тест ISTA предназначен для определения центральных личностных функций («агрессия», «тревога/страх», «внешнее…» и «внутреннее Я-отграничение», «нарциссизм»

и «сексуальность»). Опросник содержит 220 пунктов, требующих ответа по типу «да – нет», распределенных по ключу на 18 шкал, позволяющих получить представления о конструктивных, деструктивных и дефицитарных проявлениях каждой из перечисленных выше гуман-функций.

Отличительными особенностями применения в настоящем исследовании клинической беседы являлась ее очевидная психосоматическая направленность. В ходе беседы были получены не только собственно клинико-анамнестические данные (начало и длительность заболевания, его симптомы на разных этапах, характер его течения, оценка терапевтического эффекта и др.), но и значимые в психодинамическом понимании сведения. Собиралась информация о диспозициональ-ных особенностях пациентов ( наличие фенотипических и генотипических факторов раннего психического и соматического дизонто-генеза; связанных с нарушениями детско-родительских отношений факторов риска формирования «слабого Я» ); психодинамических характеристик их личности ( наличие личностных особенностей, формирующих либо блокирующих вероятность формирования «слабого Я»; степень дифференцированности эмоциональной сферы личности; меры идентификации Я с ключевым Объектом; наличие проявлений механистического [«схематического»] мышления и др. ), особенностях актуальной ситуации развития болезни ( ситуация психосоматического симптомообра-зования, связанная с потерей Объекта либо угрозой такой потери, даже мнимой ). По итогам клинической беседы выносилось экспертное «классифицирующее» решение: пациенты были отнесены к одной из 4-х групп – «психосоматический пациент»; «предположительно психосоматический пациент»; «предположительно соматический пациент»; «соматический пациент». Экспертами выступали авторы статьи. При согласованном мнении обоих экспертов пациенты строго классифицировались как «психосоматический» либо «соматический», в случае рассогласования мнений экспертов пациенты классифицировались как «предположительно» относящиеся к группе, название которой определялось в соответствии в оценкой эксперта, имеющего наибольший стаж работы в клинике психосоматических расстройств (около 20 лет). Дополнительным подтверждением вывода о «предположительном психосоматическом»

характере экспертной классификации являлось наличие в истории болезни клинически подтвержденного диагноза заболевания из перечня «чикагской (святой) психосоматической семерки» («Holy Seven» по F. Alexander).

Определенного рода дополнением к результатам клинической беседы являлась методика «Незавершенные предложения», адаптированная к настоящему исследованию с целью определения отношения пациентов в семи сферах (темы отношения к отцу; к матери, к семье, к себе, к друзьям, к лицам противоположного пола и сексуальные отношения), в каждой из которых оценивались четыре области взаимоотношений: семья, секс, межличностные взаимоотношения и самовос-приятие (всего в составе стимульного материала содержалось 28 незавершенных предложений). Анализ результатов обследования по методике проводился методом контент-анализа: каждое предложение характеризовалось как проявление положительного или отрицательного отношения к заданной теме, с последующим подсчетом частоты встречаемости позитивных и негативных высказываний по каждой теме, по каждой сфере и в целом по методике. Перечень тем и сфер с негативным содержанием и качественные характеристики текстов окончаний заданных предложений позволили уточнить в каждом случае значимые в психодинамическом плане сведения.

Дизайном исследования предусматривалось выполнение психодиагностического исследования «сплошным» методом по всем четырем методикам. Мотивирование пациентов на участие в исследовании осуществлялось в ходе первичной встречи, в которой достигалась договоренность обсуждения результатов психологической диагностики в ходе последующих встреч психотерапевтического и психокоррекционного характера. Психодиагностическое исследование пациентов проводилось в 2 сеанса, сбалансированных по степени трудоемкости методик: на первом сеансе проводилось обследование по методикам УСК и ИЖС, на втором – по методикам «Незаконченные предложения» и ISTA.

Всего массив эмпирических данных для последующей их статистической обработки составил 34 переменных (результаты обследования по всем шкалам методик УСК, ИЖС и ISTA – по 7, 8 и 18 шкалам соответственно; и индекс «классифицирующей» группы). На первом этапе проводились статистические 90

процедуры разделения испытуемых на группы на основании оценки меры сходства статистических результатов этого исследования – а posteriori, в соотнесении с данными клинической беседы с последующим подтверждением клинического статуса (основного диагноза). На этом этапе с помощью стандартной опции пакета SPSS ver.17.0 выполнялся линейный дискриминантный анализ (ЛДА). Оценка точности классификации проводилась при помощи кросс-проверки наблюдений в анализе (классифицирование каждого наблюдения дискриминантными функциями, рассчитанными по всем другим наблюдениям выборки, за исключением самого этого наблюдения).

Дальнейший анализ и графическое представление результатов проводились в плоскости двух наиболее информативных дискриминантных факторов (функций, DF) – DF 1 и DF 2 соответственно с построением внутригрупповых и межгрупповых двухмерных диаграмм рассеяния.

Одной из задач дискриминантного анализа является выявление различий в совокупностях данных по среднеарифметическому той или иной переменной (или линейной комбинации переменных) с целью возможного использования этой переменной (их комбинации) для предсказания принадлежности новых случаев к той или иной группе. В математическом плане такое решение заключается в определении линейных дискриминантных функций вида DF n = a + b 1 · x 1 + b 2 · x 2 + ... + b m ·x m , представляющих собой фактически уравнения множественной регрессии, в которых переменные с наибольшими значениями регрессионных коэффициентов b m вносят наибольший вклад в дискриминацию случаев наблюдения. Поэтому для каждой классифицируемой группы были рассчитаны значения нормированных коэффициентов канонических DF по каждой переменной и были рассчитаны соответствующие уравнения.

Для последующего анализа выбирались случаи наблюдения, для которых наблюдалось совпадение результатов статистической и экспертной классификации случаев (то есть совпадение результатов процедуры статистической классификации с их кросс-проверкой, с одной стороны, и результатов экспертного «классифицирующего» решения, с другой). Численность общей выборки таких случаев составила 62 наблюдения, разделенных на две группы – «классические психосоматические расстройства (N1=29) и «соматические рас- стройства» (N2=33). Для этих случаев рассчитывались среднегрупповые первичные статистики по каждой методике.

Результаты обследования и их обсуждение

По результатам клинической беседы и данным экспертной оценки распределение «классифицирующих» решений представлено следующим образом: «психосоматические» пациенты – 24 человека, «предположительно психосоматические» пациенты – 10 человек (соответственно 70,6 % и 29,4 % численности выборки «психосоматических» пациентов N пс=34). Численность «соматических» и «предположительно соматических» пациентов составила 33 и 3 человека соответственно (91,7 % и 8,3 % их общей выборки численностью N с =36). Обращает на себя внимание определенное расхождение в согласованности результатов экспертного «классифицирующего» решения: некоторая рассогласованность при классификации «психосоматических» пациентов и б ό льшая мера согласованности – для «соматических». Одним из объяснений этому является наличие у 33 пациентов заболеваний очевидно не психосоматического характера (хронического обструктивного бронхита и пневмоний, пороков сердца и различных форм аритмий, заболеваний печени и желчевыводящих путей и т. п.), что позволило экспертам классифицировать их однозначно как «соматических». Во всех трех случаях рассогласования у пациентов старше 45 лет в истории болезни в качестве сопутствующего заболевания указывался диагноз гипертонической болезни, а в клинической беседе у таких пациентов проявлялись отдельные признаки «психосоматического» типа. Именно такой характер распределения нозологий позволили определить численность выборки «соматических» пациентов в объеме 33 больных.

При оценке клинического статуса «психосоматических» пациентов было установлено, что в этой группе в историях болезни всех 24 пациентов указан диагноз заболевания, входящего в перечень «чикагской семерки». В этой выборке преобладали больные с диагнозом гипертонической болезни разной стадии (13 человек), с ишемической и с язвенной болезнью (7 и 4 человека соответственно). Кроме того, в историях болезни 5 «предположительно психосоматических» пациентов указаны такого же рода диагнозы в качестве основных либо сопутствующих (гипертоническая и ишемическая болезни – у двух пациентов каждая, и в одном случае – диагноз бронхиальной астмы). В остальных пяти случаях указывались диагнозы заболеваний, не относящихся к этой «психосоматической семерке». Уточнение нозологической картины в группе «предположительно психосоматических» больных позволило уточнить «классифицирующее» решение и уменьшить рассогласование между итоговыми экспертными оценками «психосоматических» пациентов в целом.

В то же время полученные различия в долях «психосоматических» и «предположительно психосоматических» пациентов, с одной стороны, и, с другой стороны, в соотношении «соматических» и «предположительно соматических» пациентов потребовало проведения оценки статистической значимости различий по критерию φ*-угловое преобразование Фишера. Полученные значения критерия φ* эмп = 2,35 с достоверностью p <0,05 позволяют считать различия в структуре полученных данных у всех «психосоматических» пациентов не случайными.

«Не случайный» характер таких различий потребовал сохранить при выполнении процедур ЛДА разделение общей выборки на 4 группы пациентов: «соматические» ( n 1 =33), «предположительно соматические» ( n 2 =3), «психосоматические» ( n 3 =24) и «предположительно психосоматические» ( n 4 =10).

В то же время для получения групповых первичных статистик и оценки их различий у пациентов различных клинических групп признано целесообразным, во-первых, определить численность группы «соматических пациентов» в 33 случаях наблюдения, и, во-вторых, обоснованно увеличить численность группы «психосоматических пациентов» до 29 (присоединив к 24 пациентам «психосоматической» выборки 5 пациентов из «предположительно психосоматической» группы, имеющих диагнозы из перечня «чикагской семерки»). Другие 5 случаев из группы «предположительно психосоматических пациентов» из дальнейшего анализа были исключены.

Результаты дискриминантного анализа

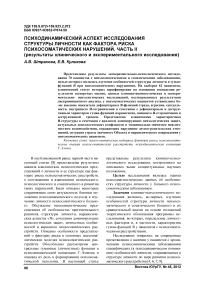

Графическое представление результатов дискриминантного анализа данных экспериментального исследования во всех 4 группах пациентов представлено на рис. 1.

Обращает на себя внимание, что на двухмерном графике дискриминантных функций четко отмечается близость (практически – до полного совпадения) расположения центроидов обеих «соматических» групп и очевидная удаленность от них центроидов обеих «психосоматических групп», к тому же и различающихся между собой расположением на графике. Вполне вероятно, что такой результат может объясняться, во-первых, малочисленностью «предположительно соматической» группы и, во-вторых, принципиальными отличиями в результатах пациентов «соматических» и «психосоматических» групп, а также определенной дискриминативностью результатов пациентов обеих «психосоматических» групп, в-третьих.

Оценка точности прогнозирования отнесения пациентов к той или иной группе на основании соотнесения с данными кросс-проверочной выборки свидетельствуют о достаточно высокой информативности и прогностическом потенциале полученной дискриминантной модели (табл. 1).

Всего классифицировано правильно 81,4 % исходных и 61,4 % перекрестно прове- ряемых сгруппированных наблюдений, результаты которых представлены в значениях баллов по шкалам методик УСК, ИЖС и ISTA. Погрупповой анализ исходных результатов показывает, что полученная модель ЛДА хорошо дифференцирует «психосоматических» и «соматических» пациентов от пациентов с «вероятностной» классификацией. В то же время анализ кросс-проверочных данных свидетельствует о снижении дискриминантной способности этой модели в отношении «соматических» пациентов и инверсию (фактически – утрату) такой способности в отношении «предположительно психосоматических» пациентов. Другими словами, исключение из «соматической» выборки хотя бы одного случая увеличивает вероятность ошибочной классификации нового случая почти вдвое (с 18,2 % до 40,4 %, т. е. с одного до двух случаев из пяти). В свою очередь, исключение какого-либо одного «предположительно психосоматического» случая из их выборки резко снижает точность их классификации, прежде всего – в сторону (ги-

Функция 1

Группы пациентов:

О — «Психосоматические» (1)

О - «Предположительно психосоматические»(2)

О - «Соматические» (3)

О - «Предположительно соматические»(4)

■ - Центроиды групп 1,2,3,4

Рис. 1. Двухмерная диаграмма рассеяния результатов исследования всех групп «психосоматических» и «соматических» пациентов (график центроидов групп, рассчитанных по результатам методик УСК, ИЖС и ISTA)

Таблица 1

Прогностическая точность дискриминантной модели дифференцирования пациентов «психосоматических» и «соматических» групп (по результатам обследования методиками УСК, ИЖС и ISTA)

|

Данные |

Оценка |

Группа |

Предсказанная принадлежность к группе |

Итого |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||||

|

Исходные |

Частота, абс.(%) |

1 |

22 (91,6) |

1 (4,2) |

0 (0) |

1 (4,2) |

24 |

|

2 |

4 (40,0) |

6 (60, 0) |

0 |

0 |

10 |

||

|

3 |

0 |

0 |

27 (81,8) |

6 (18,2) |

33 |

||

|

4 |

0 |

0 |

1 (33,3) |

2 (66,7) |

3 |

||

|

Кросс-проверочные |

Частота, абс.(%) |

1 |

20 (83,3) |

2 (8,3) |

1 (4,2) |

1 (4,2) |

24 |

|

2 |

6(60,0) |

3 (30,0) |

0 |

1(10,0) |

10 |

||

|

3 |

0 |

0 |

20 (60,6) |

13 (40,4) |

33 |

||

|

4 |

0 |

0 |

2 (66,7) |

1 (33,3) |

3 |

||

пер?)диагностики новых случаев как истинно «психосоматических». Полученные данные свидетельствуют, что результаты обследования пациентов этой группы относительно более «размытые», но с тенденцией к интерпретации их как более «психосоматических». Отметим, что такие результаты ЛДА послужили дополнительным аргументом в пользу возможности включения в «психосоматическую» выборку 5 «условно психосоматических» случаев наблюдения (пациентов с «психосоматическими» диагнозами, отнесенных к этой группе по результатам экспертной классификации).

В рассчитанных линейных дискриминантных уравнениях вида DF n = a + b 1 · x 1 + b 2 · x 2 + ... + b m · x m (не приводятся в виду их значительной длины при m =33) были определены переменные с наибольшими значениями нормированных коэффициентов b m канонических DF , вносящие наибольший вклад в дискриминацию случаев наблюдения. В числе таких переменных, прежде всего, показатели по шкалам методики ISTA (по 10 шкалам из 18).

Таким образом, результаты ЛДА достаточно надежно подтверждают результаты «классифицирующих» экспертных решений, особенно в части определения пациентов «чистых» групп: «психосоматические» и «соматические» больные. Поэтому сформированные с учетом результатов ЛДА выборки «психосоматических» и «соматических» пациентов можно считать относительно гомогенными и репрезентативными, а рассчитанные данные по нормированным коэффициентам канонических дискриминантных функций позволяют выде- лить наиболее информативные психодиагностические данные (в плане их потенциала для дифференцирования «психосоматических» и «соматических» вариантов заболеваний).

Результаты обследования по методике «Я-структурный тест» Г. Аммона

При оценке средних значений по шкалам методики Г. Аммона в «психосоматической» и «соматической» выборках были получены различия, достоверность которых определялась по t -критерию Стьюдента, рассчитанному с учетом показателя степеней свободы для исследуемой выборки ( n =62) К=2,00 р ≤ 0,05 при двух хвостах распределения (табл. 2, представлены только данные о различии среднегрупповых результатов).

Обращает на себя внимание, что у «психосоматических» пациентов на фоне в целом согласованных показателей конструктивности гуман-функций Я установлены достоверно более высокие показатели по всем шести шкалам их дефицитарности и по четырем шкалам их деструктивности.

Преобладание дефицитарной и деструктивной тревоги у «психосоматических» больных отражает наличие у них большего напряжения адаптивных функций организма, с высокой угрозой необратимых соматических изменений.

При этом дефицитарный страх проявляется неспособностью в целом «почувствовать» свой и чужой страх, проявляющейся недооценкой либо игнорированием объективной опасности, исключением ее из рациональной переработки, что, как правило, обнаруживает

Таблица 2

Среднегрупповые значения по шкалам «Я-структурного теста» Г. Аммона у «психосоматических» и «соматических» пациентов и оценка достоверности их различий по t -критерию Стьюдента

|

№ п/п |

Наименование функций «Я-структурного теста» Аммона |

Полученные значения в группах |

Различия по t -критерию |

|

|

«психосоматика» |

«соматика» |

|||

|

1 |

Дефицитарный страх (С3) |

5,0 |

3,4 |

p < 0,05 |

|

2 |

Деструктивная тревога (С2) |

3,6 |

1,7 |

p < 0,005 |

|

3 |

Дефицитарная агрессия (А3) |

5,0 |

3,3 |

p < 0,05 |

|

4 |

Деструктивная агрессия (А2) |

6,1 |

4,8 |

p < 0,05 |

|

5 |

Дефицитарное внешнее Я-отграничение (О3) |

6,1 |

3,5 |

p < 0,01 |

|

6 |

Деструктивное внешнее Я-отграничение (О2) |

5,6 |

3,4 |

p < 0,05 |

|

7 |

Дефицитарное внутреннее Я-отграничение (O′3) |

7,1 |

4,5 |

p < 0,005 |

|

8 |

Дефицитарный нарциссизм (N3) |

4,6 |

1,9 |

p < 0,005 |

|

9 |

Деструктивный нарциссизм (N2) |

5,4 |

2,6 |

p < 0,005 |

|

10 |

Дефицитарная сексуальность (S3) |

3,5 |

1,7 |

p < 0,005 |

себя в стремлении к поиску экстремальных ситуаций с целью ощутить реальную жизнь с ее эмоциональной наполненностью. Дефици-тарный характер восприятия страха других людей приводит к сглаживанию отношений и эмоциональному неучастию, неадекватности в оценках действий и поступков окружающих.

Деструктивная тревога проявляется неадекватной переоценкой реальных угроз, трудностей; плохой организованностью и склонностью к панике в ситуации опасности, дезинтегрирующей поведение вследствие переоценки опасности и нарушению эмоциональной регуляции деятельности в целом. Отмечается боязнь установления новых контактов и доверительных отношений; страхом перед авторитетами; неспособностью обращаться за помощью и поддержкой в трудных ситуациях. В психосоматическом плане деструктивность тревоги сопровождается чрезмерной выраженностью телесных вегетативных компонентов эмоциональных реакций.

Более высокие значения показателей де-фицитарной агрессии у «психосоматических» больных являются следствием раннего запрета на реализацию их потенциала активности, поиска Объекта и взаимодействия с ним. Такая дефицитарность проявляется неспособностью к установлению контактов и отношений с окружающими, избеганием дискуссий и ситуаций «соперничества», альтруистичностью и жертвенностью, неспособностью брать на себя какую-либо ответственность и принимать решения.

Деструктивная агрессия как следствие реактивного переформирования изначально конструктивной агрессии вследствие особых неблагоприятных условий в первичной группе (как правило, в родительской семье) представляет собой определенную деформацию способности к деятельному, активному взаимодействию с окружающим миром, людьми и предметами. В поведении деструктивная агрессия проявляется склонностью к разрушению контактов и отношений (вплоть до неспровоцированных проявлений насилия и «силового» решения проблем, вербализации своего гнева, разрушительными действиями или фантазиями на эту тему). В случаях невозможности разрядки такой агрессии на внешнем Объекте, она может направляться на собственную личность (саморазрушающее, аутоагрессивное и суицидальное поведение, социальная запущенность и др.).

В концепции динамической психиатрии, на положениях которой построен «Я-структурный тест» Г. Аммона, выраженность дефицитарного и деструктивного внешнего Я-отграничения в самом общем смысле рассматривается как проявления недостаточности внешней границы «Я» и расстройства «внешней» регуляции отношений личности с действительностью (фактически - нарушения взаимодействия с окружающей группой и событиями внешнего мира). В поведении неразвитость внешней границы проявляется гиперадаптацией к внешней среде, трудностями установления и контроля межличностной дистанции, чрезмерной зависимостью и ориентацией от внешнего окружения; неспособностью рефлексировать и отстаивать собственные интересы и цели («неспособностью говорить «НЕТ»); трудностями дифференциации своих и чужих чувств и переживаний; сомнениями в правильности самостоятельно принимаемых решений и действий, а также «хамелеоноподобным» жизненным стилем в целом.

Деструктивное внешнее Я-отграничение выражается в «выстраивании барьера», препятствующего продуктивной коммуникации с предметным миром. Это проявляется избеганием контактов, нежеланием вести конструктивный диалог; неприятием проблем окружающих и нежеланием «подпускать» их к своим проблемам; гиперконтролем за проявлениями собственных чувств и реактивной неприязнью к чужой эмоциональной экспрессии; ощущением «эмоциональной пустоты» и недостаточным пониманием сложностей межличностных отношений.

Дефицитарность внутреннего Я-отграни-чения у «психосоматических» больных понимается как недостаточная сформированность внутренней границы «Я», которая в норме возникает в процессе структурной дифференциации психического и знаменует собой возможность формирования подлинно автономного «Я».

Как следствие, слабость внутренней границы «Я» выражается склонностью к чрезмерному фантазированию, необузданной мечтательности, при которых воображаемое едва может быть отделено от реальности и контролируемо субъектом. Поведение в целом непоследовательно, зачастую хаотично и несоразмерно наличной жизненной ситуации.

Выраженный дефицитарный нарциссизм у «психосоматических» больных понимается как снижение способности формировать целостное отношение к себе, дифференцировать и развивать представления о собственной личности, своих способностях и возможностях, реалистично оценивать себя. Такой вид нарциссизма представляет собой рудиментар-ность чувства собственной достаточности и автономии, что проявляется низкой самооценкой, субмиссивностью, проблемами установления и поддержания «полноценных» межличностных контактов и отношений с окружающими без ущерба своим интересам и жизненным планам, а также бедностью эмоциональных переживаний. Наблюдаются трудности идентификации собственных мотивов, желаний и принципов, и, как следствие, «растворение» в нормах, ценностях и потребностях ближайшего окружения.

Деструктивный нарциссизм понимается как искажение возможности личности реалистично ощущать, воспринимать и оценивать себя. Развиваясь в процессе деформированных симбиотических отношений, такой нарциссизм вбирает в себя преэдипальный опыт негативных межличностных взаимодействий и фактически представляет собой реактивное защитное переживание ощущения недостаточности родительского отношения к растущему «Я» ребенка. На поведенческом уровне деструктивный нарциссизм проявляется: неадекватной оценкой себя; боязнью близких отношений с окружающими; искаженным восприятием других и чрезмерной настороженностью в общении с ними, нетерпимостью к критике, низкой толерантностью к фрустрациям. Отмечается чувство враждебности к окружающим (вплоть до параноидных реакций), потребность в подтверждении своей значимости и ценности, а также склонность к построению аутистического мира.

Дефицитарная сексуальность «психосоматических» пациентов понимается как задержанная в своем развитии Я-функция сексуальности и является следствием генерализованного запрета на любые проявления сексуальной активности. Последнее проявляется декларированием и соблюдением отказа от реальных сексуальных контактов, вступление в которые возможно лишь под сильным прессингом вынуждающих на то внешних обстоятельств. По сути, речь идет о непринятии своей и чужой телесности. Для поведенческих проявлений дефицитарной сексуальности характерна невысокая оценка своего телесного образа и своей сексуальной привлекательно- сти, равно как и склонность обесценивать сексуальную привлекательность других. Наблюдается нарушение способности ощущать межличностную, интерсубъектную и гендерно-половую основу собственно сексуальных действий: сексуальность не воспринимается необходимым компонентом человеческого общения и, как следствие, не может быть адекватно интегрирована в межличностные отношения.

Таким образом, «психосоматическим» больным свойственна дисгармоничность Я-структуры, проявляющаяся достоверно более высокой дефицитарностью у них гуман-функций страха, агрессии, нарциссизма , сексуальности, внешнего и внутреннего Я-отгра-ничения, а также деструктивности тревоги, агрессии, нарциссизма и внешнего Я-отграничения. Выявленные данные хорошо иллюстрируют теоретические данные о характере имеющегося у них нарушения субъ-ект-объектных отношений, проявлений психологического дизонтогенеза, наличия патогенных детско-родительских отношений.

Результаты обследования по опроснику «ИЖС» («Индекс жизненного стиля»)

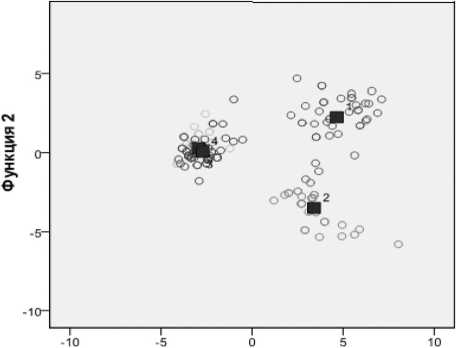

Распределение среднегрупповых значений напряженности психологических защит (в соответствии с результатами обследования по шкалам методики ИЖС) у «психосоматических» и «соматических» больных представлено на рис. 2.

Обращает на себя внимание, во-первых, сходство рисунка «профиля» психологических защит (ПЗ), наиболее интенсивно функционирующих у пациентов обеих групп – доминирование ПЗ «Проекция», «Отрицание», «Интеллектуализация» и «Регрессия», и, во-вторых, несколько более выраженные показатели общего уровня напряженности ПЗ у «психосоматических» пациентов (44,9±6,1 против 38,1±4,2, p <0,05).

Доминирование и несколько большая выраженность ПЗ «Проекция» у «психосоматических» пациентов свидетельствует, что они в большей мере, чем «соматические» больные идентифицируют себя с Объектом, проецируют свои чувства, осознают их с помощью Объекта. При этом негативный, социально малоодобряемый контекст испытываемых пациентом чувств (в частности, агрессивность) нередко приписывается окружающим, чтобы оправдать в своих глазах собственную агрессивность или недоброжелательность.

Рис. 2. Средние значения по шкалам методики «Индекс жизненного стиля» в двух группах пациентов

Психологическая защита по типу «Отрицания» как онтогенетически наиболее ранний в силу этого более примитивный механизм защиты проявляется отказом принять существующие неприятности, а любые негативные проявления внимания со стороны окружающих блокируются уже на стадии их восприятия. Как следствие, доминирование этой ПЗ может приводить к полному игнорированию существования проблемы и отказу от попыток ее решения.

Напряженность ПЗ «Регрессия» отражает наличие «слабости» и нестабильности «Я», на фоне которых в отягощающих ситуациях активизируются бессознательные, невротические конфликты и под давлением неуверенности в себе может наступить регресс на инфантильно-соматические, физиологические формы реагирования. Лица с доминированием этой ПЗ реагируют на стресс, вызванный ростом межличностных конфликтов и напряженностью, развитием болезни, в том числе, и психосоматической, что позволяет низвести решение субъективно более сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях действия, в том числе и за счет соматизации.

Для ПЗ «Интеллектуализация» характерно развитие в период формирования «Я» для отграничения и сдерживания эмоции ожидания или предвидения из опасения и страха пережить разочарование. Характерный для этой ПЗ чрезмерно «умственный» способ преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации, проявляющийся в использовании логических установок и манипуляций даже на фоне не подтверждающих их убедительных доказательств, позволяет блокировать переживания в неприятной или субъективно неприемлемой ситуации. При этом способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить ценность недоступного для личности опыта.

Таким образом, качественная характеристика спектра ПЗ и их напряженности непротиворечиво объясняет возможные причины формирования психосоматического статуса больных, однако отсутствие принципиальных различий в спектре ПЗ у обследованных пациентов обеих группах не позволяет рассматривать полученные данные в дифференциально-диагностической плоскости.

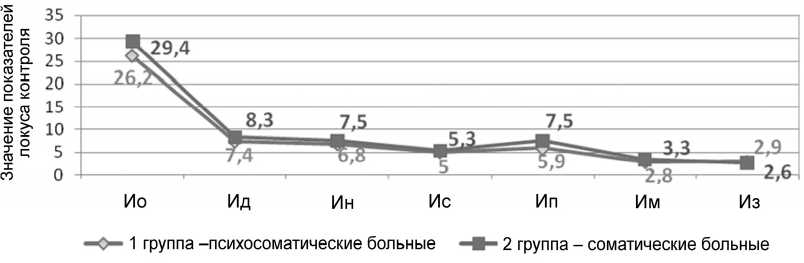

Результаты обследования по опроснику «Уровень субъективного контроля» (УСК)

Изучение направленности локуса контроля – личностной характеристики, описывающей меру восприятия себя как активного субъекта собственной деятельности либо пассивного объекта действия других людей и внешних обстоятельств, у «психосоматических» и «соматических» больных свидетельствует об отсутствии принципиальных различий по большинству шкал методики УСК, за исключением шкалы интернальности в области производственных отношений (рис. 3). В то же время несколько большая (р<0,05) ин-тернальность «соматических» больных в этой сфере (7,5±1,4 против 5,9±1,8 у «психосома- тических» пациентов) на фоне из в целом более высокой интернальности не находит своего объяснения с точки зрения изучения особенностей личности при психосоматических расстройствах.

Представляется, что полученные различия имеют скорее статистическую, нежели клиническую природу, и не приближают к пониманию роли личностных факторов риска психосоматических расстройств.

Результаты обследования по методике «Незавершенные предложения»

Результаты контент-анализа данных, полученных при обследовании по методике «Незавершенные предложения» в виде показателей частоты, проявляющихся в высказываниях пациентов позитивного и негативного отношения к объектам исследуемых сфер, представлены в табл. 3.

Данные результатов свидетельствуют, что у «психосоматических» пациентов частота встречаемости негативного отношения к отцу и к сексуальным отношенияч достоверно больше (p<0,001 по критерию φ*-угловое преобразование Фишера), чем частота позитивного отношение в этих сферах (отметим, что в группе «соматических» пациентов эти соотношения имеют противоположный характер).

Следует отметить также и «инверсив-ность» результатов в обследованных группах по отдельным сферам отношений: преобладание негативного отношения к отцу, к себе, к противоположному полу и сексу у «психосоматических» пациентов, и доминирование позитивного отношения в этих сферах – у «соматических» больных.

Полученные данные позволяют определить сферы конфликтного напряжения у «психосоматических» пациентов – отношение к Объекту (отцу), нарушения отношения к себе и самоотношения в целом (в совокупности с вышеописанными данными – гуман-функций Я), проблемы в межличностных отношениях и в отношениях с противоположным полом (включая сексуальные).

Качественная характеристика дискурсов

Рис. 3. Средние значения показателей по шкалам методики «Уровень субъективного контроля» у пациентов двух групп: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в области достижений; Ин – интернальность в области неудач; Ис – интернальность в семейной сфере; Ис – интерналь-ность в производственной сфере; Им – интернальность в сфере межличностных отношений;

Из –интернальность в сфере здоровья

Таблица 3

Показатели частоты встречаемости позитивного и негативного отношения к различным сферам по методике «Незавершенные предложения»

|

№ п/п |

Сфера взаимоотношений |

Психосоматические больные |

Соматические больные |

||

|

Полярность отношений |

|||||

|

Позитивное |

Негативное |

Позитивное |

Негативное |

||

|

1 |

Отношение к отцу |

43 |

73 |

75 |

45 |

|

2 |

Отношение к матери |

75 |

41 |

70 |

46 |

|

3 |

Отношение к себе |

53 |

67 |

64 |

40 |

|

4 |

Отношение к друзьям |

106 |

9 |

100 |

14 |

|

5 |

Отношение к противоположному полу |

52 |

66 |

65 |

47 |

|

6 |

Сексуальные отношения |

41 |

75 |

75 |

40 |

|

7 |

Отношение к семье |

80 |

33 |

81 |

34 |

«психосоматических» пациентов показывает, что их высказывания достоверно чаще связаны с переживанием распада родительской семьи, с нарушенными отношениями с противоположным полом, что свидетельствует о переживаниях «потери значимого объекта». Так, при негативном отношении к отцу, предложения « думаю, что мой отец… » испытуемые часто заканчивали утверждениями типа: « …живет сам для себя », « …редко уделяет время семье », « …редко меня видел, редко был трезвым », « думаю, что мой отец, если бы захотел, мог жить с нами ». При негативном отношении к противоположному полу, к семье и к сексуальным отношениям встречаются высказывания « считаю, что большинство девушек… плохо воспитаны », « большинство женщин… любят только себя », « если бы у меня была нормальная половая жизнь…, я бы меньше болел », « супружеская жизнь кажется мне… тяжелым испытанием » или « моя семья обращается со мной как с …со спонсором », что подтверждает ранее изложенные данные взаимосвязи психосоматических нарушений с утратой значимого Объекта, конфликтными диадными отношениями, с нарушениями прегенитального развития, с нар-циссической обиженностью (нарциссическим конфликтом) и защитной агрессией (агрессивным конфликтом).

Таким образом, четко проявляются различия в качественной информативности «классических» тестовых психодиагностических методик (УСК и ИЖС), с одной стороны, и «психоаналитически» ориентированных методик (построенной на основе психодинамической теории Г. Аммона методики ISTA и имеющей полупроективный характер методика «Незавершенные предложения»), с другой. Вторая группа методик дает возможность получить данные, интерпретация которых в психодинамическом ключе позволяет доказать и объяснить природу психосоматического нарушения, выделить роль личностных факторов в ее формировании.

Выводы

-

1. Психодинамический подход наиболее целостно рассматривает личность «психосоматического» больного, ее особенности в системе факторов этиопатогенеза психосоматического нарушения, проявляющегося в актуализации внутриличностного конфликта, слабости структуры «Я», незрелости субъект -объектных отношений.

-

2. Результаты клинико- и экспериментально-психологического исследования показывают, что «психосоматическим» больным свойственна дисгармоничность Я-структуры, проявляющаяся в достоверно более высокой выраженности: функции дефицитарного страха, дефицитарной агрессии, дефицитарной сексуальности, дефицитарного внутреннего Я-отграничения, дефицитарного и деструктивного нарциссизма, дефицитарного и деструктивного внешнего Я-отграничения, и деструктивной тревоги, а также в несколько более ярко выраженной актуальности внутрилично-стного конфликта, проявляющегося более высоким общим уровнем напряженности психологических защит.

-

3. Нарушенное субъект-объектное взаимодействие у «психосоматических» пациентов проявляется в дисгармоничности функции Я-отграничение, нарциссизме и сексуальности, что отражается в их высказываниях наличием достоверно более часто выявляемой у них непреодоленной эмоционально значимой психотравмирующей ситуации «потери Объекта» с выраженным негативным отношением к Объекту привязанности.

Список литературы Психодинамический аспект исследования структуры личности как фактора риска психосоматических нарушений. Часть II (результаты клинического и экспериментального исследования)

- Аммон Г. Психосоматическая терапия/Г. Аммон. -СПб.: Изд-во «Речь», 2000. -238 с.

- Аммон Г. Динамическая психиатрия/Г. Аммон. -СПб.: Изд. ПНИ им. В.М. Бехтерева, 1995. -200 с.

- Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика/Л. Ф. Бурлачук. -СПб.: Питер, 2008. -352 с.

- Вассерман Л.И. Внутренняя картина болезни в структуре качества жизни у больных с соматической патологией/Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, В.Л. Федорова//Сибирский психологический журнал. -2008. -№ 27.

- Вассерман Л.И. Медицинская психодиагностика: теория, практика и обучение/Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова. -СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. -736 с.

- Вассерман Л.И. Психологическая диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое руководство/Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, О.Ю. Щелкова. -СПб.: Речь, 2011. -271 с.

- Сравнительное исследование структуры личности у больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами с позиций психодинамической концепции личности Г. Аммона/Б.Д. Карвасарский, Е.А. Колотильщикова, Т.А. Караваева и др.//Вестник ЮУрГУ. Серия Психология. -2011. -№ 18 (235). -С. 104-110.

- Штрахова А.В. Психодинамический аспект исследования структуры личности как фактора риска психосоматических нарушений/А.В. Штрахова, Е.В. Куликова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2012. -Вып. 18. -№31 (290). -С. 97-104.

- Щелкова О.Ю. Задачи психологической диагностики в клинической медицине/О.Ю. Щелкова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2008. -№ 32 (132). -С. 81-90.

- Я-структурный тест Аммона. Опросник для оценки центральных личностных функций на структурном уровне: пособие для психологов и врачей/Ю.Я. Тупицын, В.В. Бочаров, Т.В. Алхазова и др. -СПб., 1998. -70 с.

- Ammon G. Psychoanalyse und Psychosomatik/G. Ammon. -Eschborn bei Frankfurt am Main: Klotz., 1998. -S. 368.