Психофизиологические особенности онтогенеза и механизмы адаптационных процессов воспитанников социально-реабилитационного центра (возраст 6-17 лет)

Автор: Исаев А.П., Ненашева A.B., Аминов A.C., Черепов Е.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Теория функциональных систем и современные проблемы стресса, адаптации и поведения

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлены психофизиологические особенности онтогенеза, адаптационный фонд воспитанников социально-реабилитационного центра. Предложены пути их коррекции. Разработана и апробирована авторская программа. Показана ее эффективность.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151997

IDR: 147151997

Текст научной статьи Психофизиологические особенности онтогенеза и механизмы адаптационных процессов воспитанников социально-реабилитационного центра (возраст 6-17 лет)

Воспитанники социально-реабилитационного центра (СРЦ) относятся к группе детей, подростков и юношей, которые подвергались эмоциональному стрессу и имеют спектр психосоматических заболеваний. Вполне понятно, что данная категория детей требует разработки профилактических средств и стратегий реабилитации. Алгоритмы действий предполагают искать пути выхода из создавшейся социально-конфликтной ситуации, порождающей психоэмоциональные стрессы у воспитанников СРЦ. Во-первых, это мероприятия, направленные на устранение социально-экономических и психофизиологических причин, порождающих конфликтную ситуацию и, как следствие, психоэмоциональный стресс. Во-вторых - профилактика негативных последствий психоэмоционального стресса и возможных психосоматических заболеваний. В этом аспекте нами предложена комплексная система оценки состояния воспитанников СРЦ [5]. Интегральная оценка позволила дифференцировать детей на устойчивых и предрасположенных к стрессорным нагрузкам. По отношению к воспитанникам, чувствительным к стрессорным нагрузкам, разработана программа повышения их устойчивости: физические упражнения, в том числе двухразовое оздоровительное плавание в неделю, массаж, дыхательная гимнастика, сеансы саморегуляции с биологической обратной связью, коррекция нарушений позвоночника в режиме статического напряжения, воздействие музыки и физиотерапевтические процедуры. Использовалась следующая аппаратура: для оценки различных физиологических и психофизиологических показателей и профилактики психоэмоциональных нарушений с помощью аффирмаций с регистрацией электрокожного сопротивления и БОС, прибор «Кентавр», регистрирующий 23 показателя системы кровообращения, ЭТОН для оценки 36 показателей системы внешнего дыхания (СВД) и компьютерного диагноза при интегральной оценке СВД и нарушений бронхиальной проходимости. Проводился комплекс психологических тестов, адекватных возрастным особенностям воспитанников СРЦ.

Установлена неразрывная связь физиологических и психологических процессов под воздействием программ коррекции и реабилитации, обеспечивающих достижение целей адаптационного процесса. Важно было установить, на какой стадии развития адаптации находится организм детей в данный момент. Нами выявлено, что психофизиологические реакции играют доминирующую роль усилителей - модуляторов, обеспечивающих развитие физиологических механизмов адаптации и позволяющих продолжать целевую деятельность в различных условиях. В-третьих -преодоление последствий эмоционального стресса направлено на реабилитацию уже измененных при психоэмоциональном стрессе физиологических функций. Обширная литература свидетельствует, что социально-запущенные дети подвержены различного рода злоупотреблениям, приводящим к повышению перекисного окисления липопротеидов низкой плотности, повышенному содержанию холестерина, следствием которого является нарушение функций клеточных мембран. .

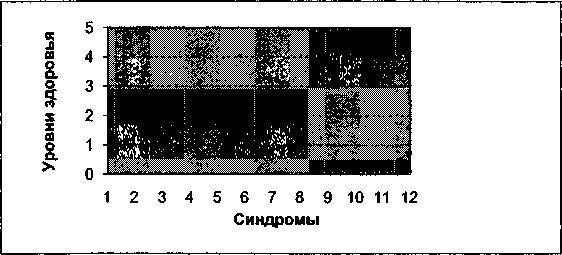

Концепция общего адаптационного синдрома [13] включает стадии тревоги, мобилизации, резистентности и истощения. Автор рассматривал общий адаптационный синдром как неспецифическую реакцию организма на действие разнообразных стрессоров. Стресс - многокомпонентная системная реакция организма, которая вызывает генерализованные изменения во взаимодействующих функциональных системах на разных уровнях организации: метаболическом, гомеостатическом, поведенческом и психическом [8]. С этой целью нами проводилась оценка уровня здоровья по функциональным ключевым системам и психологическому состоянию воспитанников СРЦ [7]. В частности, выявлены следующие состояния: астеническое, невротическое, психоподобное, психостеническое, патохарактерологи-ческое, цереброастеническое. По медицинским показателям выявлены заболевания соответственно: ЛОР, ЖКТ, сердечно-сосудистые, анемические, аллергические, вегето-сосудистая дистония (табл. 2, рис. 1).

■ Таблица 1

Сумма баллов и оценка уровня здоровья

|

Сумма баллов |

Уровень здоровья (резервов) |

|

От 0 до 12 |

Высокий - 1 |

|

От 13 до 24 |

Выше среднего - 2 |

|

От 25 до 36 |

Средний - 3 |

|

От 37 до 48 |

Ниже среднего - 4 |

|

От 49 до 60 |

Низкий-5 |

Как следует из табл. 2, рис. 1, выявлен средний уровень астенического состояния, выше среднего - невротический, истероподобный, психо-стенический, патохарактерологический, церебросте- нический. Оценочная классификация [7] выглядит следующим образом.

Баллы и оценка состояния детей представлена в табл. 2.

Таблица 2

Баллы и оценки медико-психологического состояния детей СРЦ

|

Виды психологического состояния |

Пол |

Статистики |

Баллы |

Оценка |

Уровень |

|

Астеническое |

м |

М m |

27,67 1,54 |

2,67 0,14 |

Средний |

|

п=19 |

д |

М m |

25,80 1,07 |

2,60 0,09 |

Средний |

|

Невротический п=19 |

м |

М m |

14,56 1,02 |

1,44 0,05 |

Выше среднего |

|

д |

М m |

21,70 1,19 |

2,30 0,14 |

Выше среднего |

|

|

Истероподобный п= 19 |

м |

М m |

19,22 1,21 |

2,11 0,14 |

Выше среднего |

|

д |

М m |

18,10 1,10 |

2,11 0,14 |

Выше среднего |

|

|

Психостенический |

м |

М m |

18,44 1,26 |

2,00 0,09 |

Выше среднего |

|

п=19 |

д |

М m |

19,00 1,30 |

2,10 0,09 |

Выше среднего |

|

Патохарактерологический |

м |

М m |

15,78 1,49 |

1,50 0,09 |

Выше среднего |

|

п — 19 |

д |

М m |

17,00 1,36 |

1,70 0,09 |

Выше среднего |

|

Церебростенический |

м |

М m |

20,44 1,30 |

1,89 0,09 |

Выше среднего |

|

п= 19 |

д |

М m |

15,55 1,32 |

1,90 0,09 |

Выше среднего |

Структура астенического состояния соответственно у мальчиков и девочек: средний - 79,32 и 70,60 %, ниже среднего - 10,34 и 13,33 %, выше среднего -6,89 и 16,67 %, высокий - 3,45 %. Структура невротического состояния соответственно у мальчиков и девочек: высокий - 17,24 и 3,33 %, выше среднего -68,97 и 76,67 %, средний - 13,79 и 16,67 %, ниже среднего - 3,33 %.

Соответственно у мальчиков и девочек истероподобный: высокий уровень -3,45 и 6,60 %, выше среднего - 75,80 и 70,60 %, средний - 17,24 и 20,00 %, ниже среднего - 3,45 и 3,33 %.

Психастенический синдром соответственно: высокий - 10,00 и 6,67 %, выше среднего - 70,00 и 70,01 %, средний - 20,00 и 23,33 %. Патохарактерологический: высокий - 13,70 и 16,67 %, выше среднего - 75,94 и 73,10 %, средний - 6,90 и 16,67 %, ниже среднего - 3,45 и 3,33 %. Церебростениче-ский соответственно у мальчиков и девочек высокий - 6,90 и 13,79 %, выше среднего - 68,96 и 66,21 %, средний - 24,18 и 20,0 %.

Следовательно, высокий уровень психологического состояния варьировал от 3,45 % до 16,67 %, выше среднего - от 66,21 до 75,94 %, средний от 6,90 до 74,32 %, ниже среднего - от 3,33 % до 3,45 %. Высокая вариативность колебаний свидетельствует о неустойчивости психофизиологических характеристик резервов здоровья.

Изучались состояния нервной системы по тесту Стреляу, адаптированного к возрасту и данной категории детей. Результаты представлены в табл. 3, рис. 2.

Как следует из табл. 3, рис. 2, у девочек все изучаемые показатели свойств нервной системы

Исаев А.П., Ненашева А.В., Аминов А.С., Черепов Е.А.

существенно превосходили аналогичные у мальчиков (Р < 0,01). Причем самый высокий балл у девочек имела подвижность нервной системы и ее сила относительно возбуждения и торможения; У мальчиков в порядке доминантной значимости свойств нервной системы показатели распределялись: подвижность, сила нервной системы по торможению и по возбуждению^ На высоком уровне были у девочек сила и подвижность нервной системы, а у мальчиков— на среднем уровне.

Рис. 1. Баллы и оценки медико-психологического состояния детей СРЦ

Условные обозначения: 1 - Астеническое состояние; 2 - Невротическое состояние;

3 - Истероподобное состояние; 4 - Психостеническое состояние; 5 - Психарактерологическое состояние;

6 - Церебростеническое состояние

Изучение заболеваемости ЛОР органов у детей включает заболевания верхних дыхательных путей, которые в группах ОФП не превышают 10,4 % [6, 10]. В табл. 4, рис. 3 представлены данные органов и систем детей СРЦ 6-10 лет.

Таблица 3

Основные свойства нервной системы детей СРЦ

|

Свойства нервной системы |

Пол |

Статистики |

Баллы |

Количество обследуемых, n |

|

Сила нервной системы по возбуждению |

м |

М m V,% |

37,89 1,69 22,75 |

29 |

|

д |

М m V,% |

51,90 2,72 28,27 |

30 |

|

|

Сила нервной системы относительно процесса торможения |

м |

М m V,% |

39,33 3,26 43,83 |

29 |

|

д |

M m V,% |

50,20 2,54 27,27 |

30 |

|

|

Подвижность нервной системы |

м |

M m V, % |

40,22 1,68 20,05 |

29 |

|

д |

M m V,% |

52,40 2,81 28,13 |

30 |

Рис. 2. Основные свойства нервной системы детей СРЦ

Условные обозначения: 1 - сила нервной системы по возбуждению; 2 - сила нервной системы относительно процесса торможения; 3 - подвижность нервной системы

Комментируя данные табл. 4, следует отметить, что аэробные упражнения несут функцию повышения резервных возможностей КРС, нервной, мышечной и других систем. Однако наблюдаются нарушения носового дыхания и верхних дыхательных путей вследствие неблагоприятных условий внешней среды. Необходима система профилактических мероприятий направленных на предупреждение неблагоприятных воздействий. Следует сказать, что в возрасте 6-10 лет у детей, занимающихся оздоровлением, самый низкий уровень патологий.

Таблица 4

Балльная оценка резервов организма детей 6-10 лет СРЦ

|

Обследуемые органы, системы, тип реагирования |

Пол |

Статистики |

Баллы |

Уровень |

Оценки |

Уровень |

|

ЛОР |

м |

М m V,% |

17,56 1,30 39,27 |

Выше среднего |

2,11 0,09 23,35 |

Выше среднего |

|

Д |

М m V,% |

14,40 1,72 64,52 |

Выше среднего |

2,00 0,14 36,67 |

Выше среднего |

|

|

ЖКТ |

■ м |

М m V, % |

13,88 1,68 63,88 |

Выше среднего |

1,56 0,09 31,35 |

Высокий |

|

Д |

М m V,% |

14,30 0,73 34,62 |

Высокий |

1,30 0,04 18,81 |

Высокий |

|

|

Сердечнососудистая система |

м |

M m V,% |

13,33 1,30 51,74 |

Выше среднего |

1,67 0,09 73,52 |

Высокий |

|

д |

M m V,% |

8,70 0,23 14,38 |

Высокий |

1,30 0,04 18,81 |

Высокий |

|

|

Анемический |

м |

M m V,% |

13,00 1,49 60,63 |

Выше среднего |

1,67 0,14 44,25 |

Высокий |

|

д |

M m V,% |

10,70 0,23 11,68 |

Высокий |

1,40 0,14 52,39 |

Высокий |

Окончание табл. 4

|

Аллергический |

м |

М m V,% |

12,11 6,88 38,54 |

Выше среднего |

1,56 0,09 31,58 |

Высокий |

|

д |

М m V,% |

11,82 2,09 95,15 |

Выше среднего |

1,60 0,09 30,56 |

Высокий |

|

|

Вегетососудистая дистония |

м |

М m V,% |

14,78 0,60 21,66 |

Выше среднего |

1,67 0,09 29,50 |

Высокий |

|

д |

M m ■ V,% |

13,40 1,16 45,62 |

Выше среднего |

1,50 0,09 32,60 |

Высокий |

В структуре заболеваний органов пищеварения у занимающихся ОФП и массовым спортом гастриты, хронические патологии ЖКТ значатся гораздо меньше [4].

Сердечно-сосудистая система при ВД реагирует, согласно рекомендациям ВОЗ, изменениями АД, называемыми гипертензией или гипотензией.

Наибольшее число жалоб представляют девочки пубертатного периода: слезливость, утомляемость, раздражительность, колебания настроения, головная боль, снижение памяти. Психологическая характеристика мальчиков с артериальной гипертензией отличается от девочек.

Для мальчиков характерна высокая тревожность со сложностью к напряжению соматовисце- ральным ощущениям, что затрудняет их адаптацию, усугубляет интроверсию, способствует возникновению внутреннего напряжения.

У девочек наблюдается склонность к тревожным аффектам, негрубая ипохондристская фиксация, эгоцентричность поведения, истеричность поведения. Для этой категории детей характерна повышенная представленность акцентуированных личностей.

Исследования, проведенные нами по изучению умственной отсталости детей от 4 до 16 лет обоего пола СРЦ, показали:

-

- тяжелая степень умственно отсталых - 0 %;

-

- умеренно выраженная имбециальность и глубокая дебильность -1 %;

-

- легкая умственная отсталость - 10,3 %.

Рис. 3. Балльная оценка резервов организма детей 6-10 лет СРЦ

Состояния, относимые к заторможенному психическому развитию (ЗПР), являются составной частью более широкого понятия -«пограничная интеллектуальная недостаточность». У определенной части детей и подростков пограничная интеллектуальная недостаточность является вторичной, обусловленной нарушениями так называемых предпосылок интеллекта [11], памяти, внимания, работоспособности, речи, эмоционально-волевых и других компонентов формирующейся личности.

На основе патогенетического принципа все пограничные формы интеллектуальной недостаточности условно разделены на четыре группы [3].

Следуя классификации, мы обследовали детей СРЦ (приюта) г. Челябинска и получили следующие результаты. Что касается первой группы, то таких детей там не обнаружилось, во второй группе классификатора - 1 ребенок, в третьей труппе -19 детей и четвертой группе - 55 детей.

Таким образом, выявлены сдвиги в нервнопсихической сфере умеренной и легкой степени тяжести у 11,30 % детей, 48,60 % - с задержкой психического развития, 11,10 % - с олигофренией и 30,50 % - с поражением ЦНС.

С возрастом увеличивается этиологическая роль патогенных социально-психологических факторов, что ведет к росту заболеваемости реактивными состояниями, неврозами, психогенными патологическими формированиями личности (девиантное поведение), а также так называемыми психосоматическими болезнями [2,12].

Получив структурно-функциональные характеристики и выявив соматовегетативные изменения, мы использовали приемы поведенческой медицины для снятия психологических напряжений.

Среди поведенческих методов реабилитации последствий стресса, мы применяли самомассаж, различные методы релаксации, аутотренинг, методы биологически обратной связи, классическую музыку, релаксационные упражнения, дыхательную гимнастику, ЛФК, а также физиотерапевтические мероприятия, массаж, сауну, светотерапию.

Таким образом, системная полипараметриче-ская оценка и коррекция состояния позволяли не только осуществлять динамическую регистрацию системных параметров гомеостазиса на разных этапах реабилитационного процесса, но и позволят провести сравнение воздействия различных процедур.

С целью нормализации внутренней среды организма, подвергшегося стрессорному воздействию, применялась антиоксидантная терапия, интервальная гипоксическая тренировка, закаливание и тепловые процедуры.

Кроме этого, с воспитанниками СРЦ регулярно проводятся специальные занятия, связанные с участием психических процессов в адаптационных механизмах:

-

- психологические механизмы адаптации человека к природной среде;

-

- поведенческие механизмы адаптации к социальным условиям;

-

- основы менеджмента и ролевых игр;

-

- эколого-физиологические проблемы коэволюции человека.

Итак, использованные нами методики позволяли в интеграции рассмотреть функциональную систему с ее психологическими и физиологическими компонентами в онтогенезе развивающегося организма через восприятие, как процесс индивидуальной адаптации к многообразию раздражителей внешнего мира. Человекопознание через рефлексирующее сознание (П. Тейяр де Шарден) является центральным феноменом человека, обеспечивающим его свободу и возможность самосознания, самоконтроля и самореализации.

В первой части исследования воспитателями под нашим руководством проведена «карта наблюдений» (КН) [9], в интеграции характеризующая социально-психологическое состояние воспитанников СРЦ, которая показала в целом уровень социальной адаптации детей 10-16 лет. Карта наблюдений позволяла выявить психологические и поведенческие компоненты воспитанников, нарушения и социальную приспособленность к ним. В результате исследования выявлено у девушек в 80 % случаях - нарушения (недоверие к людям, вещам, ситуации, эмоциональное напряжение, тревожность по отношению к взрослым) и в 20 % случаях - социальная неприспособленность.

У подростков и юношей эта цифры составляли 85,40 % и 14,60 % (тревожность по отношению к взрослым, недостаток социальной нормативности, недоверие к людям, вещам, ситуации).

В тесте Стреляу [1] нами изучалась сила нервной системы относительно процесса возбуждения и относительно процесса торможения. В процессе ранжирования процентного распределения изучаемых показателей мы отметили доминирующее значение в констеляции подвижности нервных процессов. Действительно, мы обследовали подростковый возраст, которому присуще гормональногуморальные изменения, связанные с периодом полового созревания воспитанников СРЦ.

Исследование личностных характеристик -тест Стреляу (возбуждение/торможение/подвиж-ность) обнаружило следующее. В результате анализа у юношей выявлен высокий уровень возбуждения у 52,00 %, низкий уровень - 32,00 %, средний - у 15,00 %. Высокий уровень торможения соответственно - 66,60 %, низкий уровень - 33,30% и лишь 0,10 % - средний уровень. Высокий уровень подвижности у 59,00 % соответственно составлял 37,00 % - низкий и 3,80 % - средний.

У девушек высокий уровень подвижности составил 71,40 %; низкий - 28,6 %, а средний уровень отсутствует. Торможение соответственно 71,40 %; низкий уровень - 24,00 %; средний - 4,60 %. Подвижность соответственно 71,00 % - высокий; и 29,00 % - низкий уровень. Анализ шкалы «поиска острых ощущений» выявил следующее: у девушек средний уровень составил 94,10 % и высокий уровень - 5,90 %; у юношей соответственно высокий -5,00%, средний - 80,00 % и низкий - 15,00 %.

Таким образом, результаты исследований обнаружили с помощью теста Стреляу, что высокий уровень возбуждения у большинства воспитанников СРЦ, при этом уровень торможения и подвижности были относительно высоки.

Воспитанники СРЦ обладают высоким уровнем поиска острых ощущений, при этом доминируют девушки. Полученные результаты вызвали необходимость включения в процесс оздоровления ряд мероприятий поведенческой медицины, физической терапии с доминированием программ

Исаев А.П., Ненашева А.В., Аминов А.С., Черепов Е.А.

двигательной активности, ЛФК, плавание. Нами разработана авторская программа «Оздоровления детей социально-реабилитационного центра», которая показала в течение 4 лет с 2001 по 2004 гг. высокую эффективность:

-

- рост показателей физической подготовленности (5-15 %);

-

- адаптивные изменения в кардиореспираторной, нервной и вегетативной системах (улучшились на 22 %);

-

- снижение психической напряженности - 26 %;

-

- снижение числа заболеваний - 24 %;

-

- социальная адаптированность детей (улучшение показателей учебной деятельности - 28 %, увеличение числа занимающихся массовым спортом - 85%, улучшение поведения - 45 %);

В процессе проведенных исследований были доказательно решены все поставленные задачи. В частности, комплексное параллельное воздействие оздоровительно-профилактических мероприятий способствуют коррекции физического и психического состояния, системы кровообращения.

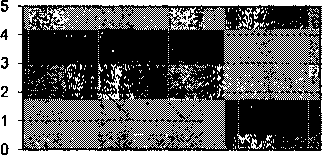

Используя синдромальный подход [7] двенадцати показателей (симптомокомплексы), мы вы явили определенные тенденции и построили профили здоровья соответственно у девушек и подростков СРЦ (рис. 4, 5).

Следовательно, в результате комплексных исследований обнаружено: уровень психологического и медико-биологического состояния воспитанников СРЦ неоднороден. Наряду с высокими показателями уровня здоровья наблюдались девушки ниже среднего уровня здоровья, в частности по следующим симптомокомплексам: истероподобный, психоастенический, невротический, цереброастенический, анемический.

Что касается состояния органов и систем, на первое место по уровню нарушений здоровья вышли заболевания ЛОР, желудочнокишечного тракта, вегето-сосудистой дистонии, сердечно-сосудистой недостаточности. У юношей показатели уровня здоровья были отмечены по следующим симптомокомплексам: астенический, истероподобный, патохарактерологиче-ский, цереброастенический. Что касается состояния органов и систем, то в целом ситуация лучше, чем у девушек за исключением анемического синдрома.

Рис. 4. Профиль здоровья девушек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Синдромы

Рис. 5. Профиль здоровья юношей

В заключение следует отметить, что с позиции системно-синергетического подхода и интегративной физиологии необходимо изучать в комплексе физиологические, психологические и поведенческие реакции воспитанников СРЦ. Такой подход позволяет рассматривать функ циональное состояние человека как единое целое. П.К. Анохин, разработав теорию функциональных систем, рассматривал биологическую организацию человека и животных, обусловленную гено-фенотипическими признаками, социальными условиями. Полученные нами результаты мы интерпретировали с позиций теории функциональных систем и разработали авторскую программу комплексного характера воздействия, позволяющую вносить своевременные коррекции в наблюдаемые нами гетеросинхронии, дискординации и дизадаптации.

Список литературы Психофизиологические особенности онтогенеза и механизмы адаптационных процессов воспитанников социально-реабилитационного центра (возраст 6-17 лет)

- Алейникова Т.В. Психоанализ. Учебное пособие. -Pocmoв-на-Дону: «Феникс», 2000. -352 с.

- Исаев А.П., Шорин Г.А., Кабанов С.А. Синдром хронической усталости: лечение и профилактика. -Челябинск: «Версия», 1997. -112 с.

- Марковская И.Ф. Задержка психического развития церебрально-органического генеза. -Л., 1982. -17 с.

- Медик В.А., Юрьев В.К. Состояние здоровья, условия и образ жизни современных спортсменов. -М.: Медицина, 2001. -144 с.

- Ненашева A.B., Аминов A.C., Леонтьева А.Б. Авторская программа оздоровления детей социально-реабилитационного центра. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -196 с.

- Основы физиологии человека: Учебник для высших учебных заведений/Под ред. акад.

- РАМН Б.Н. Ткаченко. -Т. 3. Клинико-физиологические аспекты. -М.: Литера, 1998. -С. 4.

- Практикум по валеологии/Под ред. Г.А. Кураєва -Ростов-на-Дону: «Валеология», 1999. -784 с.

- Судаков К.В. Физиология. Основы и функциональные системы: курс лекций. -М.: Медицина, 2000. -784 с.

- Фурманов И.А., Аладьин A.A., Фурманова Н.В. Книга для психологов. -Минск: «Тесей», 1999. -224 с.

- Cowen E.L. The enhancement of psychological wellness: challenges and opportunities//Amer. J. Community Psychol. -1994. -Vol. 22.

- Developmental instability and working memory ability in children: a magnetic resonance spectros-copy investigation/R.A. Yeo, D.A. Hill, R. Campbell, J. Vigil, W.M. Brooks//Dev. Neuropsychol. 2000. -V. 17. -N. 2. -P. 143-159.

- Psychosomatic in Essential Hypertension/L. Levi, Eds M. Kosten, H.M. Musaph, P. Visser. -Basel: Karger. -1970. -P. 38.

- Selye H. Stress. Without Distress. -N. -Y., 1974. -P. 136.