Психологическая достоверность выделения пяти ступеней сущности языка

Автор: Пузырв Александр Владимирович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается психологическая достоверность выделения пяти ступеней сущности, пяти ступеней познания языка - уровней мышления, языка в собственном смысле этого слова, психофизиологии, речи и общения.

Методология лингвистики, психология, мышление, язык, психофизиология, речь, общение

Короткий адрес: https://sciup.org/14113571

IDR: 14113571

Текст научной статьи Психологическая достоверность выделения пяти ступеней сущности языка

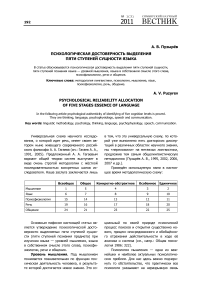

Универсальная схема научного исследования, о которой идет речь, имеет своим автором ныне живущего современного российского философа А. А. Гагаева (см.: Гагаев А. А., 1991, 2005). Предложенный А. А. Гагаевым вариант общей теории систем выступает в виде очень строгой методологии с жёсткой последовательностью конкретных шагов исследователя. Наша заслуга заключается лишь в том, что эту универсальную схему, по которой уже выполнено пять докторских диссертаций в различных областях научного знания, мы «переложили» на метаязык лингвистики, предложив тем самым общелингвистическую методологию (Пузырёв А. В., 1995, 2002, 2006, 2007 и др.).

Приведём используемую нами в настоящее время методологическую схему:

|

Всеобщее |

Общее |

Конкретно-абстрактное |

Особенное |

Единичное |

|

|

Мышление |

1 |

5 |

4 |

3 |

2 |

|

Язык |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Психофизиология |

15 |

14 |

13 |

12 |

11 |

|

Речь |

19 |

16 |

17 |

18 |

20 |

|

Общение |

24 |

21 |

23 |

22 |

25 |

Основным пафосом настоящей статьи является утверждение психологической достоверности выделяемых пяти ступеней сущности (пяти ступеней познания предмета) при изучении языка — уровней мышления, языка в собственном смысле этого слова, психофизиологии, речи и общения.

Уровень мышления. Под мышлением понимается познавательная по функции психическая деятельность человека, в результате которой достигается новое знание. Это со- циальный по своей природе психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщённого отражения действительности в ходе её анализа и синтеза (см., напр.: Общая психология 1986: 322).

Психология мышления — одна из важнейших и наиболее актуальных психологических проблем. Для нас здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, что практически все психологи указывают на неразрывную связь мышления и речи, на то, что мышление необходимо существует в материальной, словесной оболочке: «Формулирование мыслей в речевом процессе является важнейшим условием их формирования» (Общая психология 1986: 325).

В отличие от установившегося мнения о том, что мышление носит общечеловеческий характер, а язык национален, мы придерживаемся мнения, что языковое мышление во многом мотивируется системой языка, системой его единиц и правилами их сочетания.

Различают такие основные виды мышления, как наглядно-действенное, нагляднообразное и словесно-логическое.

Наглядно-действенное мышление — вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами. Такое мышление есть и у животных.

Наглядно-образное мышление — вид мышления, характеризующийся опорой на представления и образы; функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень важная особенность образного мышления — становление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления, при нагляднообразном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. Классические произведения художественной литературы являют собой классические образцы нагляднообразного языкового мышления.

Словесно-логическое мышление — вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. «Специальные наблюдения в ходе психологических экспериментов показывают, что некоторые школьники и даже взрослые часто испытывают трудности в процессе решения задачи, пока не сформулируют свои рассуждения вслух. Когда же решающие начинают специально и всё более чётко формулировать, проговаривать одно за другим основные рассуждения (пусть вначале даже явно ошибочные), то такое думание вслух обычно облегчает решение задачи. Формулируя свои размышления вслух, для других, человек тем самым формулирует их и для себя. Такое формулирование, закрепление, фиксирование мысли в словах означает членение мысли, помогает задержать внима- ние на различных моментах и частях этой мысли и способствует более глубокому пониманию» (Общая психология 1986: 325).

Очевидно, что в наибольшей степени взаимосвязь мышления и языка проявляется в словесно-логическом и наглядно-образном мышлении.

Психологи различают теоретическое и практическое, интуитивное и аналитическое, реалистическое и аутистическое, продуктивное и репродуктивное мышление.

Теоретическое и практическое мышление различают по типу решаемых задач и вытекающих отсюда структурных и динамических особенностей. Теоретическое мышление чаще всего соотносится с познанием законов, правил. Основной задачей практического мышления чаще всего считается подготовка физического преобразования действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. Теоретическое мышление иногда сравнивают с мышлением эмпирическим . В тех случаях, когда мышление направляется от частного, конкретного, единичного к общему, абстрактному, целому; от случая, факта к системе; от явления к сущности, мы имеем дело с эмпирическим мышлением (при этом доминирующим оказывается индуктивное мышление). В педагогической психологии обучение такого типа считается традиционным. Развивающее обучение В. В. Давыдова строится в направлении, обратном традиционному: от общего к частному, от абстрактного к конкретному, от системного к единичному. По В. В. Давыдову, формирующееся при этом мышление (дедуктивное по своей направленности) и является теоретическим .

Заметим, что в используемой нами универсальной схеме научного исследования предмета соседствуют и в известной мере чередуются теоретический, дедуктивный (условно говоря, «мужской») и эмпирический, индуктивный (условно говоря, «женский») типы мышления.

Мужской тип мышления, как известно, в большей мере дедуктивен и строится как путь от общего к частному. Этот тип мышления зафиксирован в схеме движением слева направо, ср. последовательность шагов рефлексии: 1—2, 6—7—8—9—10, 16—17—18, 19—20, 21—22, 24—25.

Женский тип мышления, как правило, индуктивен и строится как путь от частного к

№ 1(3)

общему. Этот тип мышления зафиксирован в схеме движением справа налево, ср. последовательность шагов: 2—3—4—5, 11—12— 13—14—15, 18—19, 23—24.

Сочетание обоих типов мышления в используемой методологии способствует повышению достоверности и надёжности результатов, получаемых в процессе её использования.

В современной общественно-политической литературе образцы блистательного сочетания теоретического и эмпирического мышления (именно мышления, а не квазимышления, «будто бы мышления») демонстрируют Ю. И. Мухин, А. Н. Севастьянов, В. В. Кожинов, С. Г. Кара-Мурза, а также А. А. Меняйлов (см. серию книг последнего: «Дурилка», «Теория стаи», «Сталин: прозрение волхва», «Сталин. Культ Девы», «Сталин: тайны Валькирии», «Сталин: посвящение Волхва», «Смотрите, смотрите внимательно, о волки!» и др.).

Думается, что языковое мышление в одинаковой степени характеризует и теоретическое, и эмпирическое мышление.

Психологи различают интуитивное и аналитическое (логическое) мышление. Эти виды мышления различаются по протяжённости во времени (по времени протекания процесса), по наличию — отсутствию структурного членения (членения на этапы), по степени выраженности осознанности или неосознанности протекания мыслительного процесса. Аналитическое мышление имеет чётко выраженные этапы, оно развёрнуто во времени и в значительной степени представлено в сознании самого мыслящего человека. Интуитивное мышление характеризуется высокой скоростью протекания, отсутствием чётко выраженных этапов и осознаётся мыслящим субъектом в минимальной степени. Логично полагать, что языковое мышление в бóльшей степени соотносится с аналитическим мышлением, хотя необходимо присутствует и при интуитивном характере мышления: «Мысль — это суждение, развёрнутое или сокращённое, в данном случае это неважно» (Ю. А. Самарин 1962: 404).

Психологами различается реалистическое и аутистическое мышление. Реалистическое мышление характеризуется основной направленностью на внешний мир, руководствуется логическими законами, тогда как аутистическое связано со сферой желаний человека (именно с ним связано желание вы- дать желаемое за действительное). Иногда используется термин «эгоцентрическое мышление», который обозначает мышление, неспособное принять, встать на точку зрения другого человека. Вероятней всего, эти виды мышления по большей мере являют собой мышление языковое.

Важным для психологов является различение продуктивного и репродуктивного мышления, основанное на «степени новизны получаемого в процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к занятиям субъекта». Это различение в полной мере относится и к мышлению языковому, которое может быть как продуктивным, так и репродуктивным. Книги А. А. Меняйлова названы выше потому, что к открытиям далеко не рядового характера автор, демонстрируя безусловно продуктивное мышление, приходит, используя все (в том числе «заповедные») сферы языка и производя тем самым неизгладимое впечатление на думающего человека. Иногда возникает даже впечатление, что отношение к книгам А. А. Меняйлова может служить лакмусовой бумажкой для отделения людей, думающих самостоятельно, от людей, думающих стайно и стадно, ср.: «Странное превращение произошло со мной на священной горе Богдо, соляном куполе, чуть прикрытом слоями глины. Надзирательница-казашка, которая провожает всякого посещающего священную гору (она с недавних пор объявлена заповедником, всё равно пускают, но за деньги), накануне получила на время от меня «Дурилку», за ночь прочла страниц сто и прониклась такой симпатией, что не только отказалась брать с меня деньги за посещение, но и рассказывала всё до точки…» (А. А. Меняйлов 2010: 252).

Языковое мышление входит в исходные причины и условия существования языка, т. е. служит его основанием (и основанием для изучения языка). Проблемами мышления занимаются психология, психофизиология, зоология, биология, антропология, культурология, концепции современного естествознания, история (в том числе история человечества, история отечества), археология, политология, история религий и т. д.

Иными словами, лингвисту (и прежде всего студенту-лингвисту) для того, чтобы чувствовать себя профессионально подготовленным в области языковых оснований, сле- дует иметь достаточно обширные представления в области перечисленных наук.

Уровень языка. Язык — это система языковых знаков и правил их использования. Данная система служит важнейшим средством человеческого общения, одним из важнейших способов выражения самосознания личности, одним из способов хранения информации и передачи её от поколения к поколению.

Важно помнить, что язык увидеть, услышать и потрогать нельзя, поскольку он скрывается под поверхностью речевых явлений (понятия язык и речь соотносятся так же, как понятия общее и особенное , как понятия сущность и явление ).

При изучении этой стороны языка, т. е. самой его сущности, самой его основы, требуется знание следующих наук: языкознание (различные модели языка), логика, математика, статистика, информатика и т. д.

Почему при изучении языка необходимо знание логики? Уже говорилось о том, что сущность непосредственно наблюдать невозможно, о ней мы можем только предполагать. Поскольку свои предположения мы должны выстроить в логически правильном виде, потому нам и требуется знание простейших логических операций, знание логики.

Почему при изучении языка необходимо знание математики и информатики? Благодаря информатике мы получаем знание о построении различного рода алгоритмов, о тех или иных моделях искусственного интеллекта. В то же время мы знаем, что некая умопостигаемая сущность проявляет всегда себя в тех или иных статистически выраженных процессах. Вот почему настоящий лингвист не может обойтись без знания основ математики и статистики.

К сожалению, психологи часто не различают понятия язык и речь и часто используют их как абсолютные синонимы. Думается, что для психологов такое неразличение вполне оправдано, поскольку речевые данные используются ими при исследовании тех или иных психических процессов, а исследование языка в его системной целостности образует предмет не психологии, а лингвистики.

Уровень психофизиологии. Выделение третьей по порядку ступени сущности языка — уровня психофизиологии — для психологов в высшей степени достоверно, по- скольку, по мнению авторитетных специалистов, «началом психологии была психология физиологическая, а первым предметом психологии — физиологические акты и закономерности» (В. В. Козлов 2007: 28).

Несомненна реальность основной единицы психофизиологии — рефлекторного акта : «Аналитической единицей в физиологии высшей нервной деятельности, — пишет Ю. А. Самарин, — является рефлекторный акт, хотя, как показано новейшими исследованиями, сам он включает в себя ряд постоянных и временных связей, а рефлекторная дуга, обеспечивающая данный рефлекс, представляет собой весьма сложную систему взаимодействий внешней и внутренней среды организма» (Ю. А. Самарин 1962: 216). Именно рефлекторный акт является физиологическим субстратом единиц мышления, языка, речи и общения.

Возьмем простое суждение, например: «Волга длиннее Днепра». Данное суждение включает в себя целый ряд ассоциаций ощущений: слуховых (ассоциация звуков, составляющих отдельные слова данного суждения), кинестетических (ассоциация артикуляционных ощущений, связанных с произнесением данных в суждении слов). При чтении данного суждения образуется ассоциация зрительных ощущений, т. е. ассоциация между элементами букв, и более сложная ассоциация между буквами, составляющими слова. Без данных ассоциаций, естественно, невозможно ни восприятие данного суждения (слуховое или зрительное), ни его словесное воспроизведение. Вот почему всякое суждение (мысль) основано прежде всего на ассоциациях ощущений.

Однако если данное суждение не сводится только к восприятию или воспроизведению отдельных звуков, артикуляционных ощущений очертаний букв, но включает хотя бы простейшее понимание, то тогда число ассоциаций резко увеличивается, и вместо отдельных ассоциаций мы уже имеем ряд ассоциативных систем.

Мысль совершается в речи с помощью совокупности действий психофизиологического характера. Немаловажным оказывается учёт функциональной асимметрии полушарий — одной из сложнейших проблем в исследованиях мозга, но уже сейчас известно, что структурные межполушарные различия являются в известной степени врождёнными

(Вяч. Вс. Иванов 1983: 3; Э. А. Костандов 1983: 220). В наиболее общем виде специфика левого полушария, доминантного по речи для большинства людей, сводится к обеспечению произвольного уровня речевой деятельности, а специфика правого, субдоминантного по речевой функции, представлена способностью к непроизвольному речепроду-цированию, наиболее интимным образом связанному с личностью (см., напр.: Т. Г. Визель 1989: 145). Авторы многих работ убедительно показывают, что левое полушарие «логично», «рационально», «аналитично», а правое — «одномоментно», «иррационально», «синтетично». И хотя мозг, очевидно, функционирует как единое целое, всё-таки языковое (тем более языковедное, метаязыковое) сознание связывается преимущественно с левым полушарием, а языковое (и языковедное) подсознание — с правым.

При изучении этой — третьей по общему счёту — стороны языка студенту-филологу следует иметь представление о строении речевого аппарата, об особенностях нервной системы человека, о функциональной асимметрии головного мозга и т. д.

Уровень речи. Речь — это то, во что превращается язык, это то, в чём он материализуется. Речь — это та реальность, которая обладает материальными признаками, это то, что предстаёт «в виде движущихся слоёв воздуха».

Психологи утверждают, что конкретная мысль обретает в конкретном речевом акте необходимую материальную оболочку, в которой она только и становится непосредственной действительностью для других людей и для нас самих.

Психологи используют речевые данные для подтверждения (или проверки) своих психологических теорий. Следует обратить внимание на то, что использование некоторых речевых оборотов, стереотипов или даже некоторых слов может влиять на психологический комфорт/дискомфорт, здоровье/нездо-ровье существования личности. В своей книге «Психология пророчества» Э. А. Цветков в качестве примера приводит жизнь Даниила Хармса, урождённого Ювачёва. Начиная свою литературную карьеру, первые свои сочинения он подписывал «D. Charms», что означало Д. Чармс. Тогда он отличался весёлым и щедрым нравом. Однако вскоре он изменил свой псевдоним, отбросив одну букву и став Хармсом. На это его отец отозвался: «Пока ты будешь Хармсом, тебя будут преследовать нужды». Имена в данном случае говорят сами за себя: Сharm переводится как общение, очарование, шарм. Harm — вред, ущерб. Предсказание отца сбылось.

Э. А. Цветков приводит в качестве «убыточных» различные довольно-таки распространённые утверждения, например: «Чтобы в жизни чего-то добиться, нужно много работать». При буквальном переводе с указанием ядерных протокорней: добиться ← «добить себя», работа ← Orbh ← «рабство», «неволя», «беспомощный», «сирота» — это высказывание содержит довольно опасное внушение: «Чтобы в жизни добить себя, будь в нужде и жалким сиротой». Более креативным, по Э. А. Цветкову, выглядит такое утверждение: «Жизнь не предполагает никаких добиваний. Я просто живу».

У проблемных субъектов в 100 % случаев в речи наблюдаются такие слова, как «должен», «ожидание», «стараться», «пытаться». Как отмечает доктор медицинских наук, психолог, врач-психотерапевт Э. А. Цветков, после использования практики «креативного переименования» у проблемных людей в течение нескольких недель начинают наблюдаться позитивные, а самое главное, устойчивые сдвиги в их жизни.

В ещё большей степени деструктивную функцию выполняет использование матерных слов, что неоднократно доказывалось экспериментально.

При изучении этой — четвёртой по общему счёту — стороны языка студенту-филологу следует иметь представление не только о строении речевого аппарата, о звуковой стороне речи, но также о речевом и неречевом существовании языка, о языке мимики и жестов, о материально выраженном и материально не выраженном языке и его единицах.

Уровень общения. Коммуникация — это взаимодействие людей с помощью знаковых средств языка, но не любое такое взаимодействие. Это взаимодействие, вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнёра.

Следует отличать коммуникацию от квази- и псевдообщения .

В случаях псевдообщения партнёр выступает не субъектом, а объектом использования знаковых средств языка, примером чего может служить гипноз.

Яркой иллюстрацией квазиобщения является диалог двух пензенских старушек, записанный студентами в магазине «Дон»: «Ну как дела»? — «Да плохо...» — «Ну и слава богу!..». Начинающая и заканчивающая диалог старушка настолько не слышит ту, о состоянии дел которой спрашивает, что допускает формулу ободрения «слава богу». Это любопытно, но вторая старушка никакого несоответствия так и не заметила. Очевидно, что квазиобщение в действительности имеет место значительно бóльшее, нежели это замечают рядовые носители языка и даже лингвисты.

Логика рассуждения заставляет иметь в виду, что понятия коммуникация, квазиобщение, псевдообщение являются видовыми по отношению к родовому понятию общение .

Для психологов выделение уровня общения более чем достоверно. Именно в общении речь обретает смысл, личностно ориентированное содержание. Для психологов несомненно, что один и тот же текст может выразить самые различные прагматические задачи. В связи с этим психологи выделяют различные уровни общения (см.: Добрович А. Б., 1987):

— примитивный (собеседник является не партнёром общения, а предметом, нужным или мешающим);

— манипулятивный (собеседник является не партнёром общения, а соперником в игре, которую непременно надо выиграть, а выигрыш может быть материальным, житейским, психологическим);

— стандартизованный (контакт «масок» — маски «нуля», вежливости, любезности, «тигра», «зайца» и т. д.);

— конвенциональный (коммуницирующие субъекты выступают как равноправные партнёры);

-

— игровой (собеседник подыгрывает ролевому вееру партнёра);

-

— деловой (партнёр воспринимается как участник очень важной коллективной деятельности);

— духовный (партнёр воспринимается как носитель высокого духовного начала и вызывает благоговение).

При изучении этой стороны языка студенту-филологу следует иметь представление о закономерностях и об особенностях общения людей друг с другом, о культурных стереотипах общения, об ограничениях усвоения воспринимаемой информации. Иными словами, ему нужны сведения из области психолингвистики, теории коммуникации, социолингвистики, теории мимики и жестов и т. д.

Заканчивая разговор о пятой ступени сущности языка, заметим, что на уровне общения каждый прав: уровень общения — царство субъективности. Правд на Земле столько, сколько есть людей на ней. Важно при этом выяснять, какую именно правду отстаивает тот или иной носитель языка.

Таким образом, выделение в общелингвистической методологии уровней мышления, языка, психофизиологии, речи и общения психологически достоверно и оправданно.

Используемая нами методология представляет собой один из вариантов методологии восхождения от абстрактного к конкретному, т. е. движения теоретической мысли ко всё более полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета. Если помнить, что абстрактное в диалектической традиции понимается в широком смысле как «бедность», односторонность знания, а конкретность — как его полнота, содержательность, то принцип восхождения от абстрактного к конкретному характеризует научнопознавательный процесс как движение от менее содержательного к более содержательному знанию.

Использование приведённой в начале статьи схемы позволяет выработать целостно-системное отношение к такому сложному явлению, как язык вообще и конкретный язык в частности.

-

1. Визель Т. Г. Особенности языковой личности больного с афазией и проблема межполушарной асимметрии мозга // Язык и личность. М., 1989. С. 144—148.

-

2. Гагаев А. А. Теория и методология субстратного подхода в материалистической диалектике. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1991. 308 с.; вкл.

-

3. Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философская и культурно-типическая антропология. Русский космо-психо-логос. Культурно-типическая модель науки. Система философии: в 2 т. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005.

-

4. Иванов Вяч. Вс. Художественное творчество, функциональная асимметрия мозга и образные способности человека // Учёные зап. ТГУ. Вып. 635. Труды по знаковым системам. XVI. Текст и культура. Тарту, 1983. С. 3—14.

-

5. Козлов В. В. Интегративная психология: пути духовного поиска, или освящение повседневности. М.: Психотерапия, 2007. 528 с.

-

6. Костандов Э. А. Принципиальные вопросы изучения функциональной асимметрии полушарий большого мозга у человека // Методологические аспекты науки о мозге. М., 1983. С. 218—231.

-

7. Меняйлов А. А. Сталин: посвящение Волхва. М.: Крафт+, 2010. 320 с.

-

8. Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов / А. В. Петровский, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко и др.; под ред. А. В. Петровского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 464 с.

-

9. Пузырёв А. В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.: Ин-т языкознания РАН; Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1995. 378 с.

-

10. Пузырёв А. В. Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности: сборник статей. Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2002. 163 с.

-

11. Пузырёв А. В. Языковая личность, текст и дискурс: методологические аспекты // Языковая личность — текст — дискурс: теоретические и прикладные аспекты исследования. Материалы Международной научной конф.: в 2 ч. Ч. 1. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006. С. 19—25.

-

12. Пузырёв А. В. Язык, культура и коммуникация: методологические аспекты // Лингвистика. Межкультурная коммуникация. Лингвокраеве-дение: Материалы Межрегиональной научнопрактической конф. молодых учёных, аспирантов и студентов (Ульяновск, 15—16 марта 2007 г.) / отв. ред. Н. Ф. Муртазина. Ульяновск: УлГУ, 2007. С. 5—10.

-

13. Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. 504 с.

-

14. Цветков Э. А. Психология пророчества. М.: Астрель, АСТ, 2006. 313 с.

Список литературы Психологическая достоверность выделения пяти ступеней сущности языка

- Визель Т. Г. Особенности языковой личности больного с афазией и проблема межполушарной асимметрии мозга//Язык и личность. М., 1989. С. 144-148.

- Гагаев А. А. Теория и методология субстратного подхода в материалистической диалектике. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1991. 308 с.; вкл.

- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Философская и культурно-типическая антропология. Русский космо-психо-логос. Культурно-типическая модель науки. Система философии: в 2 т. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005.

- Иванов Вяч. Вс. Художественное творчество, функциональная асимметрия мозга и образные способности человека//Учёные зап. ТГУ. Вып. 635. Труды по знаковым системам. XVI. Текст и культура. Тарту, 1983. С. 3-14.

- Козлов В. В. Интегративная психология: пути духовного поиска, или освящение повседневности. М.: Психотерапия, 2007. 528 с.

- Костандов Э. А. Принципиальные вопросы изучения функциональной асимметрии полушарий большого мозга у человека//Методологические аспекты науки о мозге. М., 1983. С. 218-231.

- Меняйлов А. А. Сталин: посвящение Волхва. М.: Крафт+, 2010. 320 с.

- Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов/А. В. Петровский, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко и др.; под ред. А. В. Петровского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 464 с.

- Пузырёв А. В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.: Ин-т языкознания РАН; Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1995. 378 с.

- Пузырёв А. В. Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности: сборник статей. Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2002. 163 с.

- Пузырёв А. В. Языковая личность, текст и дискурс: методологические аспекты//Языковая личность -текст -дискурс: теоретические и прикладные аспекты исследования. Материалы Международной научной конф.: в 2 ч. Ч. 1. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006. С. 19-25.

- Пузырёв А. В. Язык, культура и коммуникация: методологические аспекты//Лингвистика. Межкультурная коммуникация. Лингвокраеведение: Материалы Межрегиональной научно-практической конф. молодых учёных, аспирантов и студентов (Ульяновск, 15-16 марта 2007 г.)/отв. ред. Н. Ф. Муртазина. Ульяновск: УлГУ, 2007. С. 5-10.

- Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. 504 с.

- Цветков Э. А. Психология пророчества. М.: Астрель, АСТ, 2006. 313 с.