Психологические детерминанты материнства и смысложизненные ориентации у студенток медицинского университета

Автор: Набойченко Е.С., Серкова-холмская Е.А.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская психология, клиническая психология

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Современная студенческая молодежь представляет собой особую категорию населения, являющуюся потенциалом для решения демографических проблем общества, актуальным является изучение смысложизненных ориентаций, семейных ценностей и отношения к родительству.

Смысложизненные ориентации, студенты медицинского университета, материнство

Короткий адрес: https://sciup.org/147246085

IDR: 147246085 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.14529/jpps240304

Текст научной статьи Психологические детерминанты материнства и смысложизненные ориентации у студенток медицинского университета

Обзор литературы

Указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен годом семьи. Согласно исследованиям в институте семьи и родительства происходят значительные преобразования. Количество регистраций браков сокращается, увеличивается количество внебрачных рождений детей. В настоящее время в обществе распространена модель малодетной семьи, которая характеризуется рождением одного или двух детей, у современной молодежи становится популярной позиция «чайлд-фри» (свобода от детей) [1–3].

Исследование психологических особенностей отношения студентов к семье и будущему родительству становится актуальным для образовательного процесса, направленного не только на формирование профессиональных навыков, но и на создание психолого-педагогических условий для социализации студенческой молодежи, повышение значимости семьи в обществе, снижение тенденции «чайлд-фри» у молодежи и профилактики неблагополучия в молодых семьях [2, 3]. Именно в студенческом возрасте наступает выбор направленности жизненных устремлений, поиск смысла и реализация жизненного пути [3–6].

Согласно исследованию А.С. Евдокимовой (2019), основными ценностями для студенческой молодежи является ориентация на получение высоких материальных ресурсов и общение со сверстниками, в то время как любовные взаимоотношения, семейные установ- ки и установка на рождение детей у студентов пропагандируются меньше [6].

В работе Е.Л. Башмановой (2016) выявлено, что у молодежи преобладает стремление к высокому качеству жизни и построение своего жизненного сценария. Кроме того, опрошенные студенты уделяют особое внимание самореализации, стремлению развивать свои способности. Автор отмечает, что 70 % студентов откладывают рождение ребенка на поздний возраст в связи с проблемами трудоустройства и отсутствием собственного жилья [7].

Так, С.А. Кизилова (2016) отмечает, что университет является оптимальным пространством для формирования навыков осознанного родительства у молодежи, воспитания детей и ценностного отношения к семье [8].

Проблема семейных ценностей и психологической готовности к созданию семьи и рождению детей раскрывается не только в отечественных исследованиях, но и в зарубежных. Известно, что в последние десятилетия в западных странах значительно увеличился возраст рождения первого ребенка. По данным исследований, в 2018 году средний возраст деторождения составил 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что в обществе происходит снижение демографических показателей и ухудшаются показатели репродуктивного здоровья [9–12].

Исследователи отмечают, что семьи, в которых рождение первого ребенка приходится на период от 30 лет и старше, чаще сталкива- ются с серьезными гормональными нарушениями и вынуждены прибегать к медицинской помощи. Откладывание рождения детей на старший возрастной период может спровоцировать появление таких заболеваний репродуктивной сферы, как женское и мужское бесплодие, воспалительные заболевания половых органов и др., что, в свою очередь, негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии супругов и может стать причиной хронического стресса [10, 11].

В исследовании Д.М. Фрейзе и А.Дж. Хьюз (2009) раскрывается проблема отношения студенческой молодежи к семье и деторождению. Авторы отмечают, что большинство представителей молодого поколения не готовы заключить брак с партнером и создать полноценную семью до завершения своего профессионального пути. Кроме того, в работе подчеркивается необходимость организации и внедрения системной службы поддержки на базе образовательной организации по вопросам репродуктивного здоровья и подготовки к семейной жизни для студенческой молодежи [13].

Так, в исследовании И. Вужчич с соавт. (2017) рассматривается изучение ценностных ориентаций и особенностей фертильности у студентов медицинского профиля Белградского университета. По результатам исследования выявлено, что 95 % обучающихся планируют завести в будущем семью и стать родителями в возрасте до 35 лет, также большинство респондентов отметили, что готовы на рождение трех детей. Однако приоритетными зонами для студентов остаются получение финансовой независимости и профессиональной самореализации. Более того, студенты недостаточно осведомлены о возрастном снижении фертильности. Авторы подчеркивают, что становится необходимым повышение уровня знаний о репродуктивном здоровье и формировании положительного отношения к семейным отношениям и подготовке к деторождению [14].

Таким образом, принимая во внимание работы отечественных и зарубежных авторов можно сделать вывод о том, что повышение знаний о построении семейной жизни, навыков формирования осознанного родительства является одним из основных направлений социального воспитания современной молодежи.

Психолого-педагогическое воздействие должно быть направлено на повышение соци- ального статуса родительства, формирование психологической и социальной готовности к вступлению в брак и семейные взаимоотношения.

Цель нашего исследования – изучить психологические детерминанты материнства и смысложизненные ориентации у студенток младших и старших курсов обучения.

Материалы и методы

Обследование студенток проводилось в высшем учебном заведении – Уральском государственном медицинском университете (г. Екатеринбург). Диагностика психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций проводилась в период с 04.03. 2024 г. по 08.04.2024 г. В обследовании на основании добровольного информированного согласия приняли участие 150 студенток репродуктивного возраста (от 18 до 25 лет, средний возраст составил 21,0), обучающихся с первого по шестой курс. Были обследованы студентки лечебно-профилактического (n = 37), педиатрического (n = 35), стоматологического (n = 30), медико-профилактического (n = 13), фармацевтического факультетов (n = 20) и факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского образования (n = 15).

Для исследования психологических детерминант материнства применялся «Опросник деторождения» М.Н. Родштейн, для изучения смысложизненных ориентаций применялся «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО), разработанный Д.А. Леонтьевым. Исследование было проведено анкетным опросом в очной форме. Девушкам было предложено ответить на вопросы методик согласно инструкции. Время обследования составило 1 час 30 минут.

Была выдвинута гипотеза о том, что существуют различия показателей психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций у студенток младших курсов (1–3-й годы обучения) и студенток старших курсов (4–6-й годы обучения). Данная гипотеза была выдвинута с учетом теоретической базы, свидетельствующей о том, что на старших курсах обучения у девушек происходит переосмысление собственной жизни, повышается стремление создать свою собственную семью и реализовать себя в роли ма-тери1.

В сравнении участвовали две выборки: в первой выборке – 68, а во второй – 82 человека.

Эмпирическое исследование было произведено на двух независимых выборках, поэтому для сравнения психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций у студенток применялся непараметрический U-критерий Манна – Уитни.

Для изучения психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций у девушек студенческого возраста мы разделили респондентов на две подгруппы: первая группа (группа А) – испытуемые младших курсов, группа Б – испытуемые старших курсов обучения.

Математико-статистическая обработка данных была осуществлена с применением программы SPSS Statistics, графические объекты выполнены в табличном процессоре Excel пакета Microsoft Office 2016.

Результаты

По методике «Ролевой опросник деторо-ждения»2 были получены следующие результаты: общий показатель репродуктивной установки в целом по выборке составил (–23) балла из 40, что свидетельствует о том, что у девушек отсутствует желание иметь детей в актуальный жизненный период.

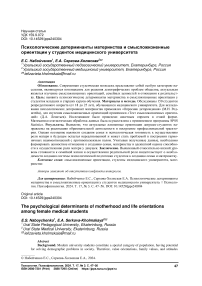

На рис. 1 представлены значения показателей по исследованию психологических детерминант материнства у студенток группы А и группы Б с помощью методики М.Н. Род-штейн2. По полученным результатам можно отметить, что у девушек обеих групп показатель генофилии – любви к детям – находится на среднем уровне (9 и 11), следует отметить, что у представительниц младших курсов (группа А) данный показатель находится выше, что может указывать на то, что девушки в целом больше испытывают любовь к детям. Показатель генофобии выражен у представительниц обеих групп (–10 и –12), что говорит о том, что девушки могут испытывать страх к вступлению в интимные отношения и рождению детей в настоящее время. Стоит отметить, что показатели репродуктивной пассивности (–13

ва, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова и др. / под ред. Е.Г. Силяева. М.: Академия, 2002. 136 с.

и –11) и показатель репродуктивной установки (–10 и –2) также находится в отрицательной зоне. Данные свидетельствуют о том, что девушки пока не готовы предпринимать какие-либо действия для того, чтобы становиться матерями в ближайшее время. Однако стоит отметить, что девушки, обучающиеся на младших курсах, обладают более высоким уровнем репродуктивной установки.

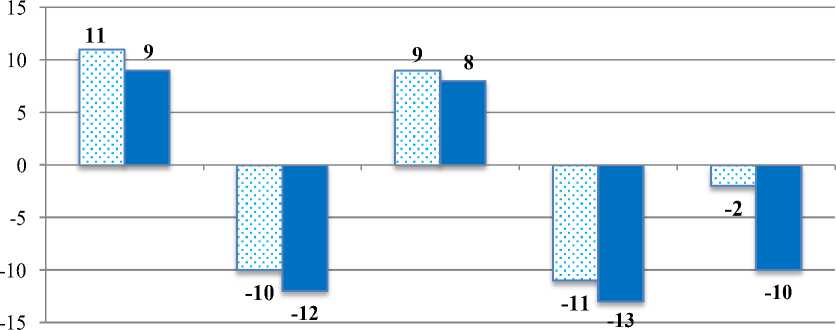

По методике «Тест смысложизненные ориентации» (тест СЖО) выявлено, что студентки обеих групп демонстрируют высокие значения по шкале «Осмысленность жизни» (98 и 99), что свидетельствует о том, что девушки осознанно подходят к построению своего жизненного пути. По шкале «Цели» получено среднее значение (30), это говорит о том, что девушки могут испытывать трудности с представлением о своем будущем, сталкиваются с необходимостью решать различные задачи, связанные с образовательной деятельностью. По шкале «Процесс» (28) также получен средний показатель, свидетельствующий о том, что студентки определяют свою жизнь как эмоционально-окрашенную и насыщенную смыслом. По шкале «Результат» выявлены средние значения (23 и 24), свидетельствующие о том, что студентки считают, что их жизнь продуктивна и осмысленна (рис. 2).

Стоит отметить, что по шкале «Локус кон-троля-Я» (21 и 22) получены низкие значения, что может указывать на то, что девушки испытывают трудности в контролировании текущей ситуации, сталкиваются с трудностью выбора будущей траектории жизни. По шкале «Локус контроля-Жизнь» получены средние значения (28 и 29), это указывает на то, что девушки готовы принимать ответственные решения и реализовывать их (см. рис. 2).

Таким образом, по результатам обеих методик можно сделать вывод о том, что девушки-студентки ориентированы на настоящие жизненные события и готовы самостоятельно выстраивать свой жизненный сценарий, но при этом у девушек наблюдается недостаточная готовность к созданию собственной семьи и рождению детей. В целом девушки не ориентированы на построение семейной жизни, а в большой степени сфокусированы на профессиональной самореализации.

Перейдем к изучению различий между двумя группами с помощью критерия Манна – Уитни (см. таблицу).

Генофилия генофобия репродуктивная репродуктивная репродуктивная активность пассивность установка

-

□ Группа А ■ Группа Б

Рис. 1. Показатели психологических детерминант материнства у представителей группы А и группы Б Fig. 1. The psychological determinants of motherhood in groups A and B

Цели Процесс Результат Локус-контроля Я Локус контроля

жизнь

-

□ Группа А ■ Группа Б

Рис. 2. Показатели смысложизенных ориентаций у представителей группы А и группы Б Fig. 2. Life meaning orientations in groups A and B

В сравнении участвуют две выборки: в первой выборке количество человек 68, а во второй – 82. Эмпирическое исследование было произведено на двух независимых выборках, поэтому для сравнения показателей психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций у девушек репродуктивного возраста применялся непараметрический U-критерий Манна – Уитни (см. таблицу).

В результате подсчета непараметрической статистики были получены статистически достоверные различия по шкале «Репродуктивная пассивность» (при уровне значимости р ≤ 0,05). Можно сделать вывод о том, что для девушек младших курсов обучения характер- на репродуктивная пассивность и генофобия. В основе репродуктивного поведения у девушек лежит страх беременности и межличностных взаимоотношений.

В целом можно отметить, что обе группы демонстрируют ровное отношение к рождению детей и созданию семьи в актуальный жизненный период. У обеих групп имеются такие тенденции поведения, как генофилия – любовь к детям, репродуктивная активность, у студентов преобладает ориентация на сохранение здоровья и налаживание благоприятных взаимоотношений в будущем.

По методике «Тест смысложизненных ориентаций» достоверных различий по шкалам методики выявлено не было (при уровне

Различия в показателях психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций в группе А и группе Б

Differences in psychological determinants of motherhood and life orientations in groups A and B

Обсуждение

Опираясь на результаты научных исследований, можно отметить, что процесс формирования психологической готовности к выполнению родительской роли и построение смысложизненных ориентаций характерен для студенческой молодежи [15–17]. Для девушек молодого возраста ведущим звеном развития личности являются поиск партнера, построение гармоничных межличностных взаимоотношений, подготовка к семейной жизни и принятие гендерной роли матери [18]. Кроме того, у представителей моло- дого поколения представления о будущем родительстве происходят через развитие когнитивного компонента и связаны с принятием ответственности и осознанного отношения к осуществлению родительской роли.

На наш взгляд, высокая значимость понимания и осознанного выполнения родительской роли может быть достигнута посредством развития личностной зрелости, способности нести ответственность, проявления самостоятельности и убежденности в управлении своей жизни, а также наличие физического и психологического здоровья.

Следует сказать о том, что, несмотря на большое количество исследований по проблеме формирования ценности материнства среди молодых девушек, до сих пор остается нераскрытым вопрос организации психологопедагогического процесса по формированию репродуктивной культуры и собственно повышения значимости феномена родительства в студенческой среде. Кроме того, развитие психологической зрелости и самоопределения студентов как потенциальных родителей осложняется наличием существенных неблагоприятных факторов в социальном обществе, среди которых значительное место занимают такие, как нестабильность социальноэкономических условий, недостаточность социальных ориентиров для молодежи, необходимость повышения своей финансовой независимости, достижения профессиональных целей и поиск различных способов решения жизненных трудностей.

Реализация системы формирования психологической готовности к материнству как основной психологической детерминанты определяется теоретико-методологическими принципами, направленными на комплексность и эффективность психолого-педагогического воздействия в условиях образовательной организации.

В нашем исследовании мы опираемся на понимание психологической готовности к материнству как важнейшей социально-культурной ценности общества, в основе которой лежит формирование значимого отношения и осознанного выполнения родительской роли матери. На наш взгляд, осознанное отношение к материнству является сложным личностным образованием, включающим сформированную родительскую компетентность, овладение знаниями и умениями в ее реализации и высокую личностную мотивацию.

Таким образом, модель формирования психологических детерминант материнства и смысложизненных ориентаций у девушек репродуктивного возраста должна основываться на осуществлении поддержки актуальной со- циальной среды, которой является образовательная организация, и реализовываться в виде целостной и динамичной педагогической системы.

Заключение

Результаты исследования показали, что девушки репродуктивного возраста пока не готовы в ближайший жизненный период заводить семью и становиться матерями. Изучение проблемы формирования навыков осознанного родительства как предмета психологического сопровождения в условиях образовательной среды является актуальной задачей для практической психологии и педагогики. Учитывая, что в приоритетные задачи государственной политики Российской Федерации включены аспекты подготовки молодежи к формированию брачных отношений и выполнению родительской роли, становится необходимым создание специальных психолого-педагогических программ, направленных на повышение семейных отношений, родительских обязанностей в обществе.

Психологическая готовность к созданию семьи и рождению ребенка предполагает наличие знаний в области семейных отношений, понимание психологии взаимоотношений и соответствующее развитие компетенций, умений и мировоззрения. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что необходимо создать систему психологической подготовки студентов к дальнейшей социализации, а именно к формированию семейных установок и осознанному выполнению родительской роли посредством создания психолого-педагогических условий.

Список литературы Психологические детерминанты материнства и смысложизненные ориентации у студенток медицинского университета

- Рожков М.И. Стратегия развития воспитания в России – новые ориентиры воспитательной деятельности // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. С. 1–7

- Жизненные перспективы учащейся молодежи: ценности и смыслы бытия / И.А. Виноградова, Г.А. Винокурова, К.К. Голубушина и др. М.: МГПУ. 2015. 219 с.

- Бобченко Т.Г. Отношение студентов – будущих педагогов-психологов и социальных педагогов – к семье // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8, № 1. С. 1–15. URL: https://mir-nauki.com/PDF/28PSMN120.pdf (дата обращения: 12.03.2024).

- Вержибок Г.В. Семейные ценности студенческой молодежи как матрица построения будущего // Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19, № 3. С. 75–95.

- Исаева О.М., Олкова Е.Н., Акимова А.Ю. Факторы психологического благополучия российской молодежи // Психологическая наука и образование. 2022. Т. 27, № 4. С. 24–35. DOI: 10.17759/pse.2022270403

- Евдокимова А.С. Ценностные ориентации студенческой молодежи как фактор экономической социализации личности // Психолог. 2019. № 6. С. 17–26. DOI: 10.25136/2409-8701.2019.6.31384.

- Башманова Е.Л. Социальная готовность регионального студенчества к семье, браку и родительству в призме трансформации ценностей современной молодежи // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2016. № 4 (40). С. 185–198.

- Кизилова С.А., Ращикулина Е.Н. Ценности материнства и отцовства: подходы к определению // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. № 2. С. 280–284.

- Fertility awareness and attitudes towards parenthood among Danish university college students / N.O. Sørensen, S. Marcussen, M.G. Backhausen et al. // Reproductive Health. 2016. Vol. 13(1). Art. 146. DOI: 10.1186/s12978-016-0258-1.

- Crocetti E., Rubini M., Meeus W. Capturing the dynamics of identity formation in various eth-nic groups: Development and validation of a three-dimensional model // Journal of adolescence. 2008. Vol. 31. P. 207–222. DOI: 10.1016/j.adolescence.2007.09.002.

- Rotkirch A. All that she wants is a (nother) baby? Longing for children as a fertility incentive of growing importance // Journal of Evolutionary Psychology. 2007. Vol. 5(1). P. 89–104. DOI: 10.1556/JEP.2007.1010

- Carr D. Personal identity is social identity // Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2021. Vol. 20. P. 341–351. DOI: 10.1007/s11097-020-09702-1

- Fraser D.M., Hughes A.J. Perceptions of motherhood: The effect of experience and knowledge on midwifery students // Midwifery. 2009. Vol. 25 (3). P. 307–316. DOI: 10.1016/j.midw.2007.07.007.

- Serbian medical students' fertility awareness and attitudes towards future parenthood / I. Vujčić, T. Radičević, E. Dubljanin et al. // European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2017. Vol. 22(4). P. 291–297. DOI: 10.1080/13625187.2017.1368478.

- The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orienta-tions / M.D. Berzonsky, J. Cieciuch, B. Duriez et al. // Personality and Individual Differences. 2011. Vol. 50(2). P. 295–299. DOI: 10.1016/j.paid.2010.10.007.

- Age neutrality of categorically and dimensionally measured DSM-5 section II personality dis-order symptoms / I. Debast, G. Rossi, S.P. Van Alphen et al. // Journal of Personality Assessment. 2015. Vol. 97(4). P. 321–329. DOI: 10.1080/00223891.2015.1021814

- Galanaki E., Leontopoulou S. Criteria for the transition to adulthood, developmental features of emerging adulthood, and views of the future among greek studying youth // Europe’s Journal of Psy-chology. 2017. Vol. 13(3). P. 417–440. DOI: 10.5964/ejop.v13i3.1327

- Capturing ruminative exploration: Extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence / K. Luyckx, S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky et al. // Journal of Research in Personal-ity. 2008. Vol. 42(1). P. 58–82. DOI: 10.1016/j.jrp.2007.04.004.