Психологические факторы делинквентного поведения подростков

Автор: Гартвик Е.В.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 3 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Экономические и социальные изменения в России в начале XXI в. повлекли резкое падение спроса на духовные ценности, деформацию института семьи, социально-психологическую дезадаптацию детей и подростков, ухудшение состояния здоровья и криминальной ситуации. Подростковая делинквентность в своем развитии отражает те же закономерности, которые присутствуют и в развитии общества. Цель — выявление психологических факторов делинквентного поведения подростков для возможности использования полученных результатов в психокоррекционной работе с подростками, совершившими преступления, и их семьями. Материалы и методы. Личностные особенности подростков с делинквентным поведением изучались с помощью личностного опросника Р. Кеттелла для подростков (форма С), опросника для установления компонентов личностной беспомощности (М. О. Климова, Д. А. Циринг), опросника «Травмирующих событий» (Д. А. Циринг), нарративов, разработанных для исследования уровня развития модели психического подростков. При использовании методики «Анализ семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) исследованы стили воспитания матерями подростков. Выборка составила 250 подростков в возрасте 14–17 лет, 125 из которых совершили преступления. В исследовании также приняли участие 80 матерей. Результаты и обсуждение. В рамках данного исследования под психологическим фактором понимается определенное условие, которое влияет на поведение человека, представляет внутреннюю непосредственную причину действия. Делинквентное поведение рассмотрено как качество субъекта, представляющее процесс взаимодействия личности со средой, преодопределенный личностными особенностями в когнитивной и эмоциональной сферах, при дефиците организации и развития модели психического. Установлено негативное влияние на формирование делинквентного поведения подростка негармоничного стиля воспитания матерью и травмирующего события в жизни подростка. Выводы. Психологическими факторами делинквентного поведения подростков являются средовые, к которым относятся негармоничные стили воспитания родителей и травмирующие события в жизни подростков, и внутренние, такие как эмоциональная незрелость, нечувствительность, жесткость, низкий уровень умственного интеллекта, дефицит развития модели психического.

Подросток, делинквентное поведение, семья, психологические факторы, личностные особенности, модель психического

Короткий адрес: https://sciup.org/149135703

IDR: 149135703 | УДК: 159.9.072.432 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-3-86-283-291

Текст научной статьи Психологические факторы делинквентного поведения подростков

Актуальность, значимость и сущность проблемы. В последнее время обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. При этом анализ отечественных исследований показал, что проблемы детей и подростков, совершивших правонарушения, остаются одними из самых актуальных. Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количество лиц, осуждаемых за совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, остается в последние годы на достаточно высоком уровне: в 2013 г. всего осуждено 29 205 несовершеннолетних, в 2014 г. — 23 586, в 2015 г. — 22 939, в 2016 г. — 23 939, в 2017 г. — 20 646, в 2018 г. — 18 826 1.

Научная новизна настоящей статьи заключается в комплексном подходе к изучению средовых и внутренних психологических факторов делинквентного поведения подростков. Впервые выявлены особенности модели психического у подростков с делинквентным поведением как когнитивная составляющая личности, что позволит подобрать эффективные методы психокоррекционной работы с подростками, совершившими преступления, и их родителями. Целью исследования послужило выявление психологических факторов, влияющих на делинквентное поведение подростков.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Вопросы о причинах подростковой преступности всегда интересовали ученых в различных направлениях науки.

Об этой проблеме писали в древности Платон и Аристотель, в эпоху Возрождения М. Лютер, Дж. Локк, во времена Просвещения Монтескье, Руссо и др.

Первые работы о делинквенции относятся к середине ХIХ в. и принадлежат Ч. Лоброзо. Его идеи продолжили У. Шелдон, М. Шлапп, Э. Хутон и Э. Кремчер. Представителями социологического направления исследований, выявивших связь отклоняющегося поведения людей с социальными условиями существования, являются Д. Глейзер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Э. Сатерленд, Г. Тард, К. Манхейм, Э. Эриксон, А. Лэнгле и др.

Следующие масштабные исследования делинквентного поведения относятся к 50-м гг. XX в. В это время появляется теория делинквентных субкультур А. Коэна, которая официально вводит в науку термин «делинквентное поведение».

Отечественные работы по изучению делинквентного поведения начинают издаваться в период конца ХIХ — начала ХХ вв. Исследованием данного феномена занимались М. Н. Гернет, С. В. Познышев, Е. Н Тарновский, И. Я. Фойницкий и др. Второй этап исследований, которые рассматривали причину преступности с точки зрения социального явления, имеющего объективные причины, связан с именами таких ученых, как А. А. Герцензон, Я. И. Гилинский, В. Н. Кудрявцев и др.

В 1970–90 гг. проблемы преступности несовершеннолетних интенсивно исследуют Г. М. Миньковский, М. М. Бабаев, Е. В. Болдырев, К. Е. Игошев и др., которые в качестве наиболее важных факторов формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя указывали отрицательное влияние семейного воспитания и ближнего бытового окружения; недостатки учебновоспитательной работы в школе; сложности в трудоустройстве несовершеннолетних. Позднее появляется тенденция к рассмотрению, кроме внешних факторов преступности несовершеннолетних, еще и внутренних, т. е. есть связанных с особенностями генезиса личности несовершеннолетнего.

В психологической литературе вопросу изучения личности преступника уделялось внимание такими авторами, как В. Л. Васильев, В. В. Глазырин, Е. П. Ильин, А. Кемпински, А. Р. Ратинов, Л. Н. Ростомова, А. В. Дулов и др.

Определение делинквентного поведения в рамках системно-субъектного подхода позволяет обратиться к целостному изучению подростка как субъекта, способствует объединению разрозненных аспектов в изучении индивидуальности в единую индивидуальность и открывает возможность изучать поведение, деятельность, сознание подростка как активного участника в построении модели этого мира. Разработка системно-субъектного подхода, отражающего поиск общих оснований в изучении человека, его развития, получила в исследованиях Е. А. Сергиенко. Категория субъекта способствует объединению разрозненных аспектов в изучении индиви- дуальности (темперамента, характера, направленности) в единую интегративную индивидуальность человека. Исследование субъекта открывает возможность изучать поведение, деятельность, сознание как опосредованные внутренним миром человека, его субъектными выборами и предпочтениями, его активным построением модели этого мира. В рамках данной концепции делинквентное поведение — это отклоняющееся от нормы внешнее проявление деятельности человека, формирующееся в результате взаимодействия внутренних (возраст, несформирован-ность эмоционального интеллекта и самооценки, нервнопсихическая неустойчивость и акцентуации характера) и средовых (нарушение в системе семейных взаимоотношений, опыт травмирующих событий) факторов.

В работах отечественных исследователей делинквентное поведение в ряде случаев отождествляется с преступностью несовершеннолетних в ее широком криминологическом понимании. Вместе с тем А. Е. Личко, Я. И. Гилинский, В. С. Афанасьев понимают делинквентное поведение как незначительные противоправные действия, не нарушающие норм уголовного права [1; 2].

Т. В. Шипунова подчеркивает, что «делинквентность» в узком смысле обозначает такое поведение детей, подростков и молодежи, которое можно было бы назвать преступным, если бы его демонстрировали взрослые [3].

-

У. С. Позднякова под деликвентным поведением подростков понимает разновидность их девиантного поведения с такой степенью тяжести социальных последствий, при которой несовершеннолетним осуществляется нарушение правовых норм, господствующих в данном обществе, и которая выражается, как правило, в совершении правонарушений или преступлений, представляющих повышенную общественную опасность, а также в стойком противодействии несовершеннолетнего окружающей реальности [4].

-

Е. В. Змановская объединяет эти точки зрения и считает, что делинквентное поведение подразумевает не только проступки и преступления, но и другие правонарушения. По определению данного автора, делинквентное поведение — это «действия конкретной личности (группы), отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку, и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях» [5, с. 99].

В качестве личностных особенностей подростков с делинквентным поведением большинство исследователей выделяют ценностно-нормативную составляющую, самооценку, самосознание, мотивационную сферу. При этом личность делинквентных подростков имеет ряд особенностей на уровне характера, самооценки, правосознания, деформации системы ценностей, мотивации и ценностно-регулятивной сферы. С. Л. Рубинштейн выделял подростковый возраст как ключевой для возникновения рефлексии и «ценностносмыслового определения» [6].

Во многих исследованиях констатируется, что ценностная система подростка с отклоняющимся поведением деформирована. А. И. Долгова, проведя анализ личных интересов, установила, что подростки, совершившие правонарушение, не ориентированы на всеобщие интересы. Стремление к счастливой семейной жизни, быть любимыми у делинквентных подростков выражено сильнее, чем у законопослушных сверстников [7].

Влияние родительской семьи на формирование и содержание ценностных ориентаций подростка рассматривает Н. Л. Москвичева, которая подчеркивает, что шкала ценностных ориентаций подростков достаточно подвижна, неустойчива и во многом зависит от изменений в социуме и влияющих на нее внешних факторов. В тех случаях, когда система общественных ценностей имеет размытые грани, содержит множество противоречий, не согласована с приоритетными ориентациями, на первое место в системе ценностей подростка выходят ценности родительской семьи [8].

По мнению Б. Г. Ананьева, начальные свойства личности обусловлены формированием устойчивых социальных связей, которые регулируются определенными правилами поведения и нормами, воздействие на них оказывают и процессы освоения предметной деятельности, способов общения и проработки различных социальных ролей [9].

Семья на протяжении длительного времени играет важную роль в формировании личности ребенка. В подростковом возрасте отношения с родителями переходят на качественно новый уровень, специфика которых обусловлена задачами формирования и осознания подростком своей идентичности. У подростка одновременно появляются два типа потребностей: потребность в автономии, уважении, самоопределении и потребность в поддержке и присоединении к семейному «мы» [10].

На взгляд И. С. Кона, «нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения подростков или юношей, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или прошлом» [11, с. 107].

Таким образом, существенную роль в происхождении делинквентного поведения, кроме личностных особенностей, несомненно, играет микросоциальная ситуация, основу которой составляют внутрисемейное неблагополучие и травмирующие события, пережитые подростком, что является средовыми факторами формирования делинквентного поведения у подростков.

Материалы и методы

Для исследования личностных особенностей подростков с делинквентным поведением были организованы основная и контрольная группы по 125 человек. Формирование основной группы подростков, проявивших делинквентное поведение, происходило по принципу наличия в отношении них документов, констатирующих факт совершения противоправного поведения, вынесенных государственным органом. В контрольную группу вошли подростки, не совершавшие правонарушений, которые по возрасту, социальной и семейной ситуации имели сходство с основной группой.

Для исследования личностных особенностей подростков применялись опросник травмирующих событий для подростков (Д. А. Циринг), методики диагностики личностной беспомощности для подростков (Д. А. Ци-ринг, М. О. Климова), опросник Р. Кеттелла для подростков (форма С), нарративы для исследования модели психического подростков. Матери подростков диагностировались при помощи опросника «Анализ семейных взаимоотношений» для родителей подростков в возрасте от 11 до 21 года (Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис).

Результаты и обсуждение

Исследование личностных особенностей показало наличие у подростков с делинквентным поведением, в отличие от их законопослушных сверстников, таких качеств, как мужественность, самоуверенность, рассудительность, реалистичность суждений, практичность, некоторая жесткость, суровость, черствость по отношению к окружающим. У подростков, совершивших преступления, диагностируется консервативность, т. е. устойчивость по отношению к повседневным трудностям. Они противятся переменам, не пользуются аналитическими и интеллектуальными соображениями (табл. 1).

По данным методики Р. Кеттелла, подростки с делинквентным поведением имеют меньшую дивергентную продуктивность, им сложнее отойти от шаблонов, продуцировать новые идеи, отступать от очевидного, мыслить нестандартно. В связи с этим можно говорить о наличии у несовершеннолетних такого свойства личности, как ригидность, которая, по определению Г. В. Залевского, является «привязанностью к ставшему неадекватным способу действия и восприятия или относительной неспособностью изменить действие или отношение при принципиальной возможности и объективной необходимости» [12].

По мнению А. Н. Капустиной, при определенном сочетании показателей факторов, диагностированных у подростков с делинквентным поведением, в рамках интеллектуальной характеристики несовершеннолетний демонстрирует небольшую оперативность мышления, невысокий уровень культуры и эрудиции, критичность и консерватизм в принятии нового, сниженный интерес к новым интеллектуальным знаниям. Решение интеллектуальных задач у такого подростка затруднено [13].

Очевидно, что проявление делинквентного поведения подростком тесно связано со сферой его взаимоотношений как субъекта с социальной средой. Результаты исследования подтверждают наличие эмоциональных особенностей в системе этих взаимоотношений, свидетельствующих о явно выраженной особенности их личности, характеризующейся жесткостью и брутальностью, мужественностью и самоуверенностью в поведении, отсутствием сентиментальности. В отличие от не на-

Таблица 1. Средние значения и сравнение показателей по опроснику Р. Кеттелла у подростков, совершивших и не совершавших преступления (Table 1. Average values and comparison of indicators according to the R. Kettell questionnaire for teenagers who committed and did not commit crimes )

|

д &ч О cd е |

Средние значения показателя в выборке |

U-критерий Манна-Уитни |

У =8 2 s и S о ^ |

|

|

Совершившие преступления |

Не совершавшие преступлений |

|||

|

x ± σ |

x ± σ |

U |

p |

|

|

MD |

6,98 ± 2,32 |

6,94 ± 2,05 |

327 |

>0,05 |

|

A |

6,91 ± 1,85 |

6,78 ± 2,08 |

305 |

>0,05 |

|

B |

3,15 ± 1,52 |

3,46 ± 1,45 |

347 |

>0,05 |

|

C |

6,49 ± 2,30 |

5,95 ± 2,10 |

283 |

>0,05 |

|

E |

5,80 ± 1,72 |

6,24 ± 1,83 |

356 |

>0,05 |

|

F |

5,71 ± 2,05 |

5,54 ± 1,98 |

299 |

>0,05 |

|

G |

6,98 ± 2,29 |

7,26 ± 2,16 |

339 |

>0,05 |

|

H |

6,99 ± 2,52 |

7,34 ± 2,25 |

344 |

>0,05 |

|

I |

5,23 ± 2,23 |

6,16 ± 2,11 |

391 |

<0,05 |

|

L |

5,93 ± 1,65 |

6,26 ± 1,96 |

343 |

>0,05 |

|

M |

5,80 ± 1,98 |

5,51 ± 1,68 |

285 |

>0,05 |

|

N |

5,65 ± 1,90 |

5,78 ± 2,06 |

328 |

>0,05 |

|

O |

6,53 ± 1,80 |

6,89 ± 2,44 |

351 |

>0,05 |

|

Q1 |

6,30 ± 1,99 |

6,80 ± 1,90 |

377 |

<0,05 |

|

Q2 |

5,71 ± 2,00 |

5,90 ± 1,85 |

320 |

>0,05 |

|

Q3 |

6,56 ± 2,26 |

6,91 ± 2,21 |

347 |

>0,05 |

|

Q4 |

5,31 ± 2,09 |

5,33 ± 2,38 |

311 |

>0,05 |

Условные обозначения: MD — «адекватность самооценки»; А — «замкнутость — общительность»; В — «высокий интеллект — низкий интеллект»; С — «эмоциональная неустойчивость — эмоциональная устойчивость»; Е — «подчиненность — доминантность»; F — «сдержанность — экспрессивность»; G — «низкая нормативность поведения — высокая нормативность поведения»; H — «робость — смелость»; I — «жесткость — чувствительность»; L — «подозрительность — доверчивость»; М — «практичность — развитое воображение»; N — «прямолинейность — дипломатичность»; О — «уверенность в себе — тревожность»; Q1 — «консерватизм — радикализм»; Q2 — «конформизм — нонконформизм»; Q3 — «низкий самоконтроль — высокий самоконтроль»; Q4 — «расслабленность — напряженность» рушавших закон сверстников, они менее чувствительны, более суровы, обладают некоторой эмоциональной уплощенностью, прагматичностью. Они ориентированы на объективную реальность. Данные свойства личности проявляются при низком уровне эмпатии и эмоциональной недостаточности.

Ранее проведенные психологические исследования также показали, что существуют определенные психологические характеристики личности, оказывающие влияние на вероятность совершения преступных деяний. К наиболее часто выявляемым психологическим особенностям относят агрессивность, импульсивность, склонность к риску, к преодолению норм и правил, лживость и отчуждение [14].

Ю. М. Антонян предлагает рассматривать преступное поведение как частную проблему отчуждения. Понятие «отчуждение» в научной литературе используется для обозначения отстранения человека или группы людей от принятых норм и ценностей. Большинство исследователей рассматривает отчуждение как одну из основных характеристик личности преступника и приравнивает его к социальной дезадаптированно-сти. Отчуждение может негативно влиять на процесс социализации, поскольку приводит к негативному отношению к окружающим, к семье, предполагает нарушение социально-общественных норм [15].

Ситуация, когда родители занимают позицию ухода от общения с ребенком, может детерминировать в подростковом возрасте проблемы при установлении эмоциональных связей с другими людьми, что в итоге может привести к эмоциональной неустойчивости.

Современные теории, касающиеся развития знаний о ментальном мире, рассматривают проблему того, как человек будет понимать и объяснять поведение других людей. В данном подходе поведение выступает в качестве ключа к пониманию желаний, намерений и убеждений других людей. В реальной жизни человек постоянно строит причинно-следственные модели для понимания и предсказания поведения других людей, которые включают все знания о собственных психических состояниях и о психических состояниях других людей. Построение таких моделей называют моделью психического [16].

Е. А. Сергиенко рассматривает модель психического как внутренний психологический механизм процесса становления субъекта, а ее развитие как механизм познания собственного внутреннего мира и внутреннего мира других людей лежит в основе социальных взаимоотношений. Системно-субъектный подход ориентирует наше исследование на раскрытие личности подростка через стержневую структуру субъекта как направляющий вектор на саморазвитие и самопознание. В рамках этого подхода субъектность понимается не как данная от природы, а как субъектная позиция в отношениях человека с окружающим миром и как способность атрибутировать ментальные состояния себя и другого человека, т. е. иметь модель психического. Ведущую роль в становлении модели психического играет качество социальных связей и взаимодействий в семье [16].

На основании ранее проведенных исследований мы предположили, что уровень организации и развития модели психического как важный элемент когнитивной и эмоциональной сферы личности значим в формировании личности и поведении подростка.

Для анализа модели психического подростков с делинквентным поведением использовались нарративы, которые были разработаны специально для нашего исследования и отражали жизненные задачи, предполагающие проекцию субъекта на данные ситуации.

Всем подросткам давались нарративные задания в форме рассказов и связанные с пониманием этих рассказов вопросы, отражающие типичные социальные ситуации взаимодействия подростков со сверстниками, с родителями, с незнакомым взрослым (на эмпатию) (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей модели психического у подростков с делинквентнтым и законопослушным поведением

(Table 2. Comparative analysis of indicators of the mental model in adolescents with delinquent and law-abiding behavior )

|

Ситуации в нарративе |

Делинквентные подростки x±σ |

Законопослушные подростки x±σ |

s 5.1 Й |

H o =s v S о M о tl |

|

U |

Р |

|||

|

1. Распознание собственных эмоций |

1,13 ± 0,588 |

1,56 ± 0,546 |

623 |

<0,05 |

|

2. Понимание собственных причин действий |

1,20 ± 0,661 |

1,84 ± 0,673 |

511 |

<0,05 |

|

3. Понимание собственных морально-нравст. аспектов |

1,20 ± 0,694 |

2,13 ± 0,815 |

430 |

<0,05 |

|

4. Распознание эмоций родителей |

1,24 ± 0,570 |

1,91 ± 0,557 |

434 |

<0,05 |

|

5. Понимание причин действий родителей |

1,27 ± 0,580 |

1,98 ± 0,657 |

453 |

<0,05 |

|

6. Понимание морально-нравст. аспектов родителей |

1,27 ± 0,580 |

2,04 ± 0,767 |

448 |

<0,05 |

|

7. Распознание эмоций сверстников |

1,09 ± 0,468 |

1,58 ± 0,866 |

690 |

<0,05 |

|

8. Понимание причин действий сверстников |

1,20 ± 0,548 |

1,56 ± 0,755 |

721 |

<0,05 |

|

9. Понимание морально-нрав. аспектов сверстников |

1,13 ± 0,548 |

1,69 ± 0,848 |

615 |

<0,05 |

Как видно из таблицы, подростки, совершившие правонарушения, при наличии значимых различий по всем переменным хуже своих сверстников распознают собственные обусловленные тестовой ситуацией эмоции, неверно понимают причины поступков других людей и не осознают морально-нравственные аспекты плохих поступков.

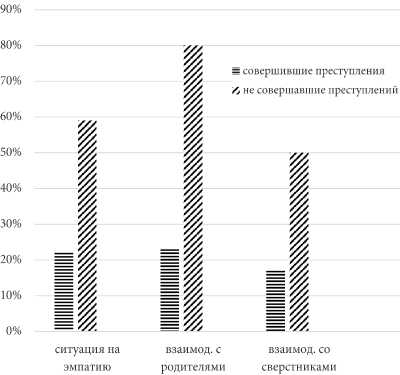

Вопросы, которые ставились перед подростками при выполнении нарративных заданий, затрагивали три темы: распознание обусловленных эмоций, понимание причин действий другого и понимание морально-нравственных аспектов поведения. Предложенные в нарративах ситуации касались взаимоотношений с чужим взрослым (собственно, на эмпатию), взаимоотношений с родителями и со сверстниками. Полученные данные свидетельствуют, что с наибольшими трудностями подростки обеих групп столкнулись при ответах на понимание причин и при объяснении испытываемых эмоций в ситуациях со сверстниками. Более полно и подробно подростки описывали свое отношение и оценку в ситуации с родителями.

Наибольшие трудности подростки с делинквентным поведением имеют в эмоциональной сфере. Часто они перечисляли физические состояния или называли эмоцию (например, «злость», «страх», «ненависть», «обида»), не давая более подробной интерпретации чувствам либо вообще не отвечая на вопросы об эмоциях. Изложенное позволяет вести речь о дефиците понимания эмоций подростками. Причинами сложности в понимании того, что другой человек может испытывать определенную эмоцию, могут являться семейная депривация и отсутствие материнской любви в детстве. К таким же выводам в своем исследовании, посвященном детям-сиротам, пришла А. В. Найденова: у детей в условиях семейной депривации когнитивная способность понимать различие между причиной эмоции и ее проявлением не сформирована. Дефицит модели психического у таких детей в условиях семейной депривации проявляется в непонимании рассогласования ситуации и выражения эмоций [16].

На рисунке показаны результаты ответов подростков, получивших максимальный балл за верный ответ на понимание обусловленных эмоций.

Рис. Процент подростков, получивших максимальный балл за верный ответ на понимание обусловленных эмоций ( Fig. Percentage of juveniles with maximum score for the correct answer concerning understanding of determined emotions)

Аналогичные результаты были получены нами при анализе понимания подростками ментальных состояний героев нарративов в части анализа причин действий другого человека. Умение подростка представлять и понимать ментальное состояние другого человека необходимо как для предсказания его дальнейшего поведения, так и для полного понимания того, о чем он думает, о его коммуникативных намерениях.

Учитывая полученные нами результаты и сопоставляя их с исследованиями Е. И. Лебедевой и других ученых, достоверно установивших возраст детей, а именно 5–6 лет, в котором они способны сопоставлять свой и чужой мен- тальный мир, а также прогнозировать поведение и поступки других людей [17], мы можем предположить, что подростки с делинквентным поведением испытывают дефицит в развитии модели психического, что связано как с личностными особенностями субъекта, так и с нарушениями в социальной среде. Это также может быть обусловлено сниженным эмоциональным интеллектом в условиях семейной депривации, когда когнитивная способность понимать различие между причиной эмоции и ее проявлением не сформирована.

Исследования других авторов указывают на то, что именно взаимодействия в семье влияют на успешность понимания подростком ментальных состояний себя и других людей. И важное значение при этом имеют такие факторы, как внимание родителей к ментальным состояниям при общении с детьми, их заинтересованность жизнью ребенка и интеллектуальный уровень родителей [17].

Для диагностирования влияния травмирующих событий на формирование делинквентного поведения в нашем исследовании подросткам был предложен опросник, включающий 50 различных событий, возможно происходивших в жизни подростка (автор Д. А. Ци-ринг) [18]. Подростки с делинквентным поведением отмечали большее количество событий, произошедших в их жизни, чем их законопослушные сверстники. При сравнении отмеченных в опросниках событий было установлено, что в жизни несовершеннолетних, совершивших преступления, достоверно больше происходило объективно травмирующих событий, связанных со смертью и разводом родителей, чем в жизни подростков, не совершавших преступлений.

Как показывают анализ литературы и результаты других исследований, смерть родителей служит одним из стрессогенных и травмирующих факторов подросткового развития. Последствия психологической травмы, вызванной смертью близкого человека, могут проявиться у подростка как в виде снижения школьной успеваемости, отказа посещать школу, упорного непослушания, так и в форме делинквентного поведения. У подростков возникают частые и необъяснимые вспышки гнева, падение настроения, гиперактивность, возможно употребление алкоголя или наркотиков, воровство, иное противоправное поведение [19].

Не менее травматично на психологическом состоянии подростка отражается развод родителей. Такое поведение взрослых может расцениваться подростками как предательство и вызывать злость, повышенную тревожность и растерянность. В случае развода родителей подросток испытывает страх, тревогу, неуверенность в себе, ревность и самообвинение. Некоторые подростки решают, что ответственность за расставание родителей лежит на них, поскольку они, возможно, не оправдали их ожиданий. Подростки в такой ситуации демонстрируют более тревожное, беспокойное, агрессивное, противоправное поведение в отношениях со сверстниками и со взрослыми по сравнению с детьми из нерас-павшихся семей [19].

Семья — естественная и необходимая сфера жизни подростка, система, порождающая совокупность его личностных особенностей. Именно семейные или детско-родительские отношения для подростка выступают в роли формирующих патогенные ситуации и нарушения в поведении. Семья как система представляется первичной для подростка, который является ее непосредственным элементом.

Что касается воспитательной деятельности родителей, то было принято решение об исследовании стилей воспитания матерями, так как они имеют большое значение в становлении и развитии личности ребенка, кроме того, у большинства испытуемых фактически отсутствуют отцы. В научной литературе важную роль матери, с которой ребенок с рождения проводит больше времени и имеет более интенсивную эмоциональную связь, неоднократно связывали с формированием личности и самооценки индивида [20].

Таблица 3. Сравнение показателей стилей воспитания матерями подростков с делинквентным и законопослушным поведением

(Table 3. Comparison of indicators of parenting styles in mothers of adolescents with delinquent and law-abiding behavior )

|

Шкалы методики АСВ |

Статистические показатели |

|||

|

Мамы делинквентных подростков |

Мамы законопослушных подростков |

H « a 2 & л “u |

Р |

|

|

x±σ |

x±σ |

|||

|

Гиперпротекция (Г+) |

3,38 ± 0,950 |

2,48 ± 1,086 |

4,38 |

<0,001 |

|

Недостаточность требований-обязанностей (Т-) |

1,55 ± 1,648 |

0,88 ± 1,244 |

2,07 |

<0,05 |

|

Чрезмерность требований-запретов (З+) |

2,38 ± 1,390 |

1,28 ± 1,062 |

3,98 |

<0,001 |

|

Чрезмерность санкций (С+) |

2,10 ± 1,336 |

0,98 ± 0,800 |

4,57 |

<0,001 |

|

Минимальность санкций (С-) |

2,98 ± 1,230 |

3,90 ± 0,496 |

-4,41 |

<0,001 |

|

Воспитательная неуверенность родителя (ВН) |

2,85 ± 1,167 |

3,75 ± 1,056 |

-3,62 |

≤0,001 |

|

Фобия утраты ребенка (ФУ) |

1,68 ± 1,141 |

1,13 ± 0,516 |

3,61 |

≤0,001 |

|

Проекция на подростка собственных нежелательных качеств (ПНК) |

2,13 ± 1,265 |

0,88 ± 1,381 |

4,22 |

<0,001 |

|

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (ВК) |

0,78 ± 1,143 |

1,63 ± 1,275 |

-3,14 |

<0,01 |

|

Предпочтение женских качеств (ПЖК) |

2,45 ± 1,535 |

4,00 ± 1,109 |

-5,18 |

<0,001 |

Наше исследование показало, что наиболее часто матери подростков с делинквентным поведением, в отличие от матерей подростков, не совершавших преступлений, склонны проявлять неустойчивые стили воспитания, такие как гиперпротекция, недостаточность требований-обязанностей подростка, чрезмерность требований запретов и строгость санкций (наказаний). В этой же группе матери в большей степени проявили следующие черты воспитательной позиции: фобия утраты ребенка и проекция на подростка собственных нежелательных качеств, которые, по мнению авторов методики диагностики, характеризуют причины нарушений в стилях воспитания и помогают родителям решать собственные проблемы за счет ребенка (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют, что при отсутствии ясно выраженных требований подросток подвергается тотальным запретам. Несовершеннолетнему «все нельзя», но круг его обязанностей не определен. Перед ним не ставятся требования и обязанности, но предъявляются запреты, ограничивающие его свободу и самостоятельность. Такой непоследовательный стиль воспитания А. Реан называет хаотическим, который подразумевает отсутствие единого подхода к воспитанию. При указанном стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых потребностей личности — потребность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках. При этом у подростка повышаются тревожность, импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность, неуправляемость и социальная дезадаптанция. Этот стиль воспитания не развивает у подростка самоконтроля и чувства ответственности, сопровождается незрелостью суждений [10].

Таким образом, делинквентное поведение у подростков с большей вероятностью формируется в семьях, в которых основным стилем воспитания матерью являются гиперпротекция, потворствование, строгость наказаний при отсутствии четких требований на фоне эмоционального отвержения.

Причины негармоничного воспитания матерями подростков различны. Порой это некие обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить адекватное общение с детьми. Нередко основную роль в нарушении воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей.

В подобных семьях подростки значительно чаще переживают кризисные ситуации, сопровождающиеся нервно-психическим напряжением, выраженной тревожностью, неустойчивостью самооценки. Исследованием выявлено, что делинквентные подростки мало времени проводят с родителями, редко просят помощи у них, не прикладывают усилий, чтобы заслужить их похвалу, предпочитают не зависеть от их советов и наставлений. При этом несовершеннолетние искренне считают, что их в семье не любят, не признают, отказывают в поддержке. Подростки чувствуют, что их не принимают как личность, мало доверяют, стремятся критиковать, авторитарно воздействуют, их не покидает чувство одиночества в своей семье.

Выводы

-

1. Исследование показало, что делинквентное поведение чаще демонстрируют подростки с определенными личностными чертами, выступающими значимыми факторами, такими как низкий уровень психометрического интеллекта, жесткость, консервативность, нечувствительность, дефицит модели психического, эмоциональная незрелость, что следует учитывать при прогнозировании делинквентного поведения и его исправлении.

-

2. Делинквентное поведение формируется у подростка в основном под влиянием средовых факторов, важнейшим из которых можно считать нарушение взаимоотношений в семейной системе, в частности в стиле воспитания матерей, так как именно мать играет наиболее существенную роль в формировании личности ребенка. Вместе с тем делинквентное поведение чаще формируется у подростков, имеющих опыт травмирующих событий высокой степени интенсивности, таких как смерть близких, развод родителей, вступление родителей в новый брак. Это связано с тем, что в подростковом возрасте, в период интенсивного формирования Я-концепции, сопровождающийся противоречивыми переживаниями, полярными оценками, иногда острым чувством неполноценности, потеря одного из родителей для ребенка может являться утратой базисного чувства безопасности.

-

3. На основании полученных данных можно утверждать, что подростки с делинквентным поведением отличаются от законопослушных сверстников в эмоциональной и когнитивной сферах. Они менее рассудительны, имеют низкий уровень эмпатии, чаще испытывают чувство отверженности, невовлеченности в значимые для них отношения. Они более стеничны, реже проявляют признаки личностной беспомощности при наличии более высокого уровня субъектности на фоне дефицита модели психического.

Перспективы. Дальнейшие исследования по этой теме предполагают разработку профилактических мер, направленных на предотвращение рецидивной преступности несовершеннолетних, поскольку делинквентное поведение представляется как взаимодействие определенных личностных качеств подростка со средовыми факторами в жизни его семьи.

Список литературы Психологические факторы делинквентного поведения подростков

- Гилинский Я. Девиантология. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2007. 528 с.

- Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 2016. 336 с.

- Шипунова Т. В. Введение в синтетическую теорию преступности и девиантности. СПб., 2003. 180 с.

- Позднякова У. С. Понятие, признаки и формы девиантного и делинквентного поведения детей // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2014. № 2(51). С. 119–126.

- Змановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы : учебное пособие. СПб., 2017. 352 с.

- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2007. 720 с.

- Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М., 1981. 160 с.

- Москвичева Н. Л. Семья как среда формирования и развития ребенка // Семья: психология, педагогика, социальная работа / под ред. А. А. Реана. М., 2010. С. 229–289.

- Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001. 288 с.

- Реан А. А. Психология подростка. СПб., 2008. 504 с.

- Кон И. С. Ребенок и общество: Историко-этнографическая перспектива. М., 1988. 270 с.

- Залевский Г. В. Личность и фиксированные формы поведения. М., 2007. 336 с.

- Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла : учеб.-метод. пособие. СПб., 2006. 104 с.

- Васильева Я. С. Социальные и психологические факторы ресоциализации лиц с делинквентным поведением : дис. … канд. психол. наук. СПб., 2011. 185 с.

- Антонян Ю. М. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве // Психологические механизмы насильственного преступного поведения. М., 1983. С. 114–116.

- Сергиенко Е. А. Модель психического и социальное познание // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 42. С. 6. URL: http://psystudy.ru.

- Уланова А. Ю., Сергиенко Е. А. Информационная успешность коммуникации на разных этапах развития модели психического // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8, № 1. С. 60–72.

- Циринг Д. А. Травмирующие события как фактор, детерминирующий формирование личностной беспомощности у детей // Образование и наука. 2008. № 6(54). С. 85–91.

- Coddington D. R. The significance of life events as etiologic factors in the diseases of children. II. A study of a normal population. Journal of Psychosomatic Research. 1972. Jun., Vol. 16, № 3. Pp. 205–213.

- Crockett W. Cognitive complexity and impression formation. Progress in Experimental Personality Research. 1965. Vol. 2. Pp. 47–90.