Психологические и психофизиологические факторы, обусловливающие уровень развития адаптивных навыков у подростков с РАС и умственной отсталостью

Автор: Воробьева Е.В., Рахимова Е.Ф., Володина И.С., Мезенцева С.В., Утева О.Е., Кобзарь О.Н., Иващенко Л.И.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования адаптивных навыков по Шкале Вайнленд у подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью. Проведено оценивание уровня общего, вербального и невербального интеллекта по тесту Д. Векслера (WISC) в адаптации А.Ю. Панасюка, нейропсихологическое тестирование с оцениванием выраженности нарушений по блокам мозга по А.Р. Лурия, оценка сложной зрительно-моторной реакции. В исследовании принимали участие 34 подростка с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью. Проведена статистическая обработка данных с применением корреляционного и однофакторного дисперсионного анализа. Получено, что уровень адаптивных навыков (повседневные житейские навыки и социализация) у подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью взаимосвязан с уровнем вербального интеллекта. Степень развития адаптивных навыков в сфере коммуникации зависит от уровня общего интеллекта. Снижению уровня вербального интеллекта соответствует большее количество нарушений в работе всех блоков мозга по А.Р. Лурия, общего интеллекта - II блока мозга. Степень овладения подростком навыками социализации зависит от класса сенсомоторных реакций.

Подростки, расстройства аутистического спектра, умственная отсталость, сложная зрительно-моторная реакция, нейропсихологическая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/149147661

IDR: 149147661 | УДК: 159.91+159.922 | DOI: 10.24158/spp.2025.1.4

Текст научной статьи Психологические и психофизиологические факторы, обусловливающие уровень развития адаптивных навыков у подростков с РАС и умственной отсталостью

,

,

,

, , ,

Согласно данным Всероссийского мониторинга количество детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в Южном федеральном округе увеличивается год от года. Частота встречаемости РАС неуклонно растет и во всем мире в настоящее время составляет 1 из 36 человек (Sharma et al., 2018). Расстройства аутистического спектра представляют собой нозоло-гически гетерогенную группу заболеваний, которые характеризуются значительным нарушением общения, взаимодействия, трудностями распознавания эмоций, ограниченными интересами и проявлениями стереотипного поведения (Bours et al., 2018; Mughal et al., 2022). Для оценки выраженности РАС в современных условиях применяется международная классификация DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), а также МКБ (Международная классификация болезней). В настоящее время в Российской Федерации осуществляется переход от МКБ-10 к МКБ-11. В качестве используемых диагностических критериев расстройств аутистического спектра выделяют: качественные нарушения реципрокного взаимодействия, проявляющиеся как невозможность построить коммуникацию с ровесниками; неумение использовать зрительный контакт, мимику и жесты в ходе реализации социального взаимодействия; отсутствие общих интересов или совместно с другими людьми достигнутых результатов в каких-либо областях деятельности; отсутствие социо-эмоциональной зависимости, что проявляется как нарушение реакции на других людей, отсутствие изменения в поведении в зависимости от социальной ситуации. Наличие выраженных аномалий общения у детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются как использование повторяющейся и стереотипной речи; невозможность вести беседу с детьми или взрослыми; отсутствие разнообразных ролевых игр или игр на основе подражания; задержка возникновения или отсутствие спонтанной речи, без компенсирующего использования мимики и жестов; ограниченное и стереотипное поведение, что проявляется как сосредоточение внимания на предметах, нефункциональных частях игрушек (проявление внимания к их запаху, осязанию поверхности, звучанию или вибрации); навязчивая склонность к осуществлению специфических поступков или ритуалов, стереотипной двигательной активности; выраженность стереотипных и ограниченных интересов (Lord et al., 2018; Simashkova et al., 2019).

Этиология расстройств аутистического спектра может быть обусловлена как влиянием средовых факторов, таких, например, как различные вредные воздействия в период эмбриогенеза, так и генетическими нарушениями. Согласно данным близнецовых исследований наследуемость расстройств аутистического спектра достаточно высока и составляет около 80 %, при этом РАС наследуются по полигенному типу наследования (Bölte S. et al., 2021). Нарушения, которые могут способствовать манифестации расстройств аутистического спектра, могут быть вызваны различными генетическими причинами (Ramaswami, Geschwind, 2018). Примерно 5 % генетических причин возникновения расстройств аутистического спектра составляют цитогенетически видимые хромосомные аномалии, еще 5 % приходится на моногенные нарушения, от 10 до 20 % генетических причин включают субмикроскопические делеции и дупликации (Miles, 2011; Ramaswami, Geschwind, 2018). Существуют генетически обусловленные заболевания, которые имеют связь с расстройствами аутистического спектра, среди них, в частности, туберозный склероз, синдром микроцефалии PTEN, синдром ломкой Х-хромосомы, синдром Жубер, синдром Тимати (Miles, 2011). Кроме того, принято выделять заболевания, которые потенциально могут быть сопряжены с расстройствами аутистического спектра: синдром Смит-Лемли-Опиц, фенилкетонурия, нейрофиброматоз, врожденная краснуха, синдром Корнелии де Ланге, синдром Ангельмана, синдром Дауна (Miles, 2011; Geschwind, 2011). Известно, что в семьях, члены которых имели часто встречающиеся аутоиммунные заболевания, риск обнаружения расстройств аутистического спектра у детей возрастает, например, для таких заболеваний, как системная красная волчанка, аллергическая астма, ревматоидный артрит, гипотиреоз, болезнь Хашимото, целиакия, псориаз. На клеточном уровне риск возникновения РАС у детей повышают митохондриальные заболевания, окислительный стресс, а также нейроактивность кинуренина. У детей с расстройствами аутистического спектра обнаруживаются такие нарушения хромосомного аппарата, как ломкость хромосом, скрытый хромосомный мозаицизм, хромосомные аберрации, потери хромосом (моносомия) или появление лишних хромосом (трисомия). Известно, что среди связанных с расстройствами аутистического спектра белков указывают на MECP2, CASPR и рилин (Savino et al., 2020).

В перечне воздействий средовых факторов в качестве триггера генных и геномных процессов, вызывающих расстройства развития, включая расстройства аутистического спектра, выступает возраст родителей1. Еще один средовой фактор составляют параметры развития плода в период беременности, характеристики протекания родов. Так, установлено, что родовые травмы и сложные роды, гипоксия, недоношенность, чрезмерно большой или маленький период времени между родами увеличивают частоту возникновения расстройств аутистического спектра2 (Genovese, Butler, 2020). Помимо всего перечисленного, повышают риск развития РАС у детей и врожденные инфекции, в их числе вирус иммунодефицита человека, вирус герпеса, краснуха, цитомегаловирус. Прием медикаментозных средств во время беременности, таких как антидепрессанты (например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), вальпроева кислота, способствует росту риска развития расстройства аутистического спектра у ребенка3 (Bölte et al., 2021). Кроме того, среди факторов риска указывают на наличие диабета у матери, а также повышенной стероидогенной активности (Bölte et al., 2021). Принято выделять два типа семей по отношению к частоте случаев возникновения в них расстройств аутистического спектра у детей: симплексные семьи, в которых имеется один носитель РАС, а также мультиплексные семьи, для которых характерно два и более случая возникновения РАС4. Родственники первой степени родства с большей вероятностью будут иметь когнитивные и поведенческие особенности, присущие лицам с расстройствами аутистического спектра, например, проблемы с социализацией (Ozerova, Vorobyeva, 2019) и речью (Geschwind, 2011).

Нейропсихологические исследования детей с расстройствами аутистического спектра показали наличие функциональной недостаточности задних отделов правого полушария, несфор-мированность межполушарных взаимодействий, а также невыраженную специализацию полушарий и дисгенетический синдром, в рамках которого центральную роль играют верхнестволовые нарушения (Maurer, 1986; Cambier, 2016). Особенности церебральной организации процессов восприятия слуховой информации связаны с трудностями автоматизации мышления и речи, координации движений у детей с расстройствами аутистического спектра. У детей с РАС без умственной отсталости отмечается недостаточность словесно-логического и наглядно-действенного мышления, а также аналитико-синтетической деятельности. В литературе отмечается, что нарушения эмоционального контакта и социального взаимодействия являются центральными признаками расстройств аутистического спектра (Hyman et al., 2020; Genovese, Butler, 2020), при этом способность к регуляции эмоций имеет выраженную связь со способностью к коммуникации (Kang еt al., 2020; Martínez-González et al., 2022).

У детей с нормальным развитием с самого раннего возраста проявляется склонность к формированию социальных отношений, тогда как для детей с расстройствами аутистического спектра характерен слабый интерес к социальному взаимодействию или его отсутствие, что проявляется сначала по отношению к родителям, а потом и к сверстникам (Watkins et al., 2017; Morris, Vollmer, 2021). Для детей с расстройствами аутистического спектра характерны нарушения зрительного контакта, затруднения в выражении и понимании эмоций (Kennedy, Adolphs, 2014), алек-ситимия (Kinnaird et al., 2019). Предположительно, это может быть обусловлено нарушениями в работе зеркальных нейронов (Rizzolatti, 2016; Huggins et al., 2020). Теории, объясняющие происхождение аутизма, связывают его с зеркальными нейронами. Нарушения работы зеркальных нейронов островковой и передней поясной коры у носителей аутизма могут быть связаны с их неспособностью к сопереживанию (Neta, Varanda, 2016). У детей с аутизмом связи между сенсорными областями мозга и миндалиной могут быть нарушены, что, возможно, является причиной их необычных эмоциональных реакций (Chen et al., 2015). Кроме того, у них отмечается нали- чие повышенной средней плотности нейронов в префронтальной коре (Fischi-Gomez et al., 2021). Также были описаны нейронные механизмы нарушений ориентировки внимания у детей с расстройствами аутистического спектра (Stroganova et al., 2015). У людей с РАС отмечаются признаки очагов нейровоспаления в паренхиме мозга, при этом может быть выражен повышенный уровень интерлейкина-1, белков острой фазы (Saad et al., 2020). У детей с расстройствами аутистического спектра наблюдаются также и другие отклонения, к примеру, те, что отвечают за сосудистую проницаемость (Pease-Raissi, Chan, 2018).

Важной особенностью детей с РАС, определяющей направления и методы дальнейшей психолого-педагогической работы с ними, является степень сохранности интеллекта1. Расстройства аутистического спектра, сопровождающиеся когнитивными снижениями (IQ менее 70), показывают связь с нарушениями в 15 и 16 хромосомах (Miles, 2011). Уровень общего, вербального и невербального интеллекта обусловлен влиянием как генетических, так и средовых факторов, а также взаимодействием генотипа и среды (Воробьева, 2011; Воробьева, 2004).

Лечение и коррекция детского аутизма наиболее эффективны при как можно более раннем выявлении2 (Ткачук и др., 2020). В ходе онтогенеза у детей с расстройствами аутистического спектра проявляются такие характерные особенности, как временная задержка или остановка речевого развития, при этом у них отмечается ограниченное или необычное гуление и плач на прелингвистическом этапе развития речи. В ходе лингвистического этапа речевого развития у детей с РАС наблюдаются стереотипное применение речи, неправильное употребление местоимений, трудности в инициации и поддержании диалоговой речи, сложности в осуществлении экспрессивной коммуникации (Аппе, 2006; Довбня и др., 2022). Кроме того, у детей с расстройствами аутистического спектра нарушения проявляются и в невербальной составляющей коммуникации: избегание зрительного контакта с партнером по коммуникации, трудности в применении собственных жестов и понимании жестов окружающих, затруднения в реализации собственной мимической экспрессии и понимании ее смысла у других людей (Манелис, 1999). На ранних этапах постнатального развития у детей с РАС часто отмечается отсутствие указательного жеста (Довбня и др., 2022). В сфере социального взаимодействия у детей с расстройствами аутистического спектра могут возникать трудности с подражанием и распознаванием эмоций (Аппе, 2006). В плане восприятия у таких детей могут быть выражены как гиперчувствительность в отношении некоторых слуховых стимулов, так и их игнорирование. Для них характерно нарушение представления о собственном Я (Манелис, 1999). В целом у детей с РАС часто отмечается неравномерность в развитии речевой активности и коммуникативных навыков (Довбня и др., 2022).

Трудности диагностики расстройств аутистического спектра в раннем детском возрасте приводят к растущему количеству детей с РАС школьного возраста (Хаустов, Шумских, 2022). Позднее выявление расстройств аутистического спектра приводит к задержке в формировании навыков, связанных с адаптацией в быту, коммуникацией и социализацией, что может сочетаться с легкой степенью умственной отсталости. В подростковом возрасте дети с РАС, как правило, получают специализированную психолого-педагогическую и медицинскую помощь, однако исследования подростков с расстройствами аутистического спектра показывают, что у них часто искажено восприятие собственной межличностной эффективности (коммуникативных навыков) (Локк, Митчелл, 2022), возможны трудности с формированием социально-бытовых навыков самообслуживания (Слюсарская, Хромова, 2021). Вступление ребенка с расстройством аутистического спектра в подростковый возраст требует ускорения темпов и качественного улучшения мер психолого-педагогической поддержки, направленной на его социализацию, поскольку в подростковый период подростки с РАС переживают нагрузки, связанные с половым созреванием, а также возникает вопрос о предстоящем выборе профессии. Подростковый период, сопряженный с гормональными изменениями, половым созреванием и проявлениями сексуальности (Бурлачук, Дубовик, 2017), увеличением социальной нагрузки, может быть связан с обострением проявлений эмоциональной дисрегуляции (Белова и др., 2020). Ключевые симптомы аутизма (дефицит в сфере социального взаимодействия и коммуникации, ограниченное воображение и повторяющиеся действия) с наступлением подросткового возраста проявляются и в сфере сексуальности (Gilmour et al., 2012). Работа специалистов педагогических, психологических, медицинских специальностей, сопровождающих развитие таких детей, направлена на решение задач по выявлению ресурсов и возможностей для социализации и социальной адаптации каждого ребенка. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра позволяет сформировать у них необходимые навыки, способствующие социально-психологической адаптации в четырех основных сферах жизнедеятельности: коммуникация, повседневные житейские навыки, социализация, моторные навыки (Kanne et al., 2011; Хаустов, Руднева, 2016). Необ- ходимым условием успешности школьного обучения детей с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью является выявление сильных сторон каждого ребенка, опираясь на которые педагоги, психологи, дефектологи смогли бы сформировать у него более высокую учебную мотивацию и добиться лучших результатов в обучении, при тесном взаимодействии с семьей (Ozerova, Vorobyeva, 2019). Важная роль отводится созданию благоприятной развивающей психолого-педагогической среды, способствующей формированию необходимых для социализации навыков адекватного социального поведения, а также помощи в понимании себя и других людей (Костин, 2017; Мамохина и др., 2015). Вступление ребенка с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью в подростковый возраст требует ускорения темпов и качественного улучшения мер психолого-педагогической поддержки, направленной на его социализацию.

Чтобы обучение детей с РАС и умственной отсталостью проходило успешно, необходимо учитывать их реальные возможности, а также функциональное состояние, которое может рассматриваться как показатель выраженности адаптации ребят к учебным нагрузкам (Судаков, 1984). Оценка функционального состояния центральной нервной системы проводится с применением тестовых аппаратурных заданий на выполнение простой и сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) (Игнатова и др., 2019; Михайлова, Орлова, 2016). По такому показателю СЗМР, как скорость реакции выбора на светоцветовые раздражители, судят об уровне продуктивности нервных процессов, точность и безошибочность выполнения заданий обусловлена свойствами внимания (Шутова, Муравьева, 2013). В наших предыдущих работах было установлено, что более высоким показателям интеллекта у подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью соответствуют лучшие значения функционального состояния (Воробьева, Рахимова, 2023; Воробьева и др., 2023).

В настоящей работе приведены результаты нейропсихологического, психометрического и психофизиологического исследования подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью.

Целью работы является исследование психологических и психофизиологических факторов, обусловливающих уровень развития адаптивных навыков у подростков 12–17 лет с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью.

Предмет исследования – психофизиологические и психологические особенности подростков 12–17 лет с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, обусловливающие уровень развития у них адаптивных навыков. Объект исследования – подростки 12–17 лет с расстройствами аутистического спектра и легкой степенью умственной отсталости, без психотических проявлений.

Материалы и методы . В исследовании приняли участие 34 человека (27 мальчиков и 7 девочек), которые обучаются в ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41» и ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42». Возраст участников – 12–17 лет, все подростки имеют расстройства аутистического спектра и умственную отсталость.

Использовалась Шкала адаптивного поведения Вайнленд (VABS), представляющая собой опросник (полуструктурированное интервью) (Sparrow et al., 1984). На вопросы VABS давали ответы педагоги, хорошо знающие ребенка. Опросник позволяет оценить уровень сформированно-сти адаптивного поведения в таких сферах, как коммуникация, повседневные житейские навыки, социализация, моторные навыки, а также выявить проявления дезадаптивного поведения. Оценка сформированности коммуникативных навыков осуществляется через субшкалы, которые охватывают рецептивные, экспрессивные и письменные навыки. Оценка сформированности повседневных житейских навыков включает субшкалы личных, домашних, общественных навыков. Навыки социализации оцениваются через субшкалы, отражающие межличностное взаимодействие, игры, времяпрепровождение, сотрудничество, умение уживаться с другими. Оценка сфор-мированности моторных навыков проводится по двум субшкалам: крупной и мелкой моторики. Выявление дезадаптивного поведения осуществляется в два этапа (Сайфутдинова, 2003). Полученные «сырые» баллы переводились в процентили (Carter et al., 1998).

Для диагностики интеллекта использовался детский вариант теста Д. Векслера (WISC) в адаптации А.Ю. Панасюка. Тест включает 6 вербальных и 6 невербальных субтестов1. В связи со сложностью проведения вербальных субтестов с подростками, у которых отсутствует речь, показатели вербального и общего интеллекта получены для выборки из 31 человека.

В работе проводилась оценка сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) с использованием автономного пульта психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» («Медиком МТД», г. Таганрог, Россия). Подросткам показывали световые сигналы красного и зеленого цветов, увидев которые, им нужно было быстро реагировать нажатием соответствующей кнопки пульта. В результате были определены следующие показатели СЗМР: интегральный показатель надежности, среднее время реакции, среднее квадратическое отклонение, общее количество ошибок, уровень сенсомоторных реакций (ОУСР), класс сенсомоторных реакций. Оценка уровня сенсомоторных реакций (ОУСР) производилась как соотношение среднего времени реакции и общего количества ошибок1.

Для оценки работы трех структурно-функциональных блоков мозга по А.Р. Лурия проводилась нейропсихологическая диагностика2 с применением принципа синдромного анализа (Аху-тина и др., 2012). I блок мозга – «Блок тонуса коры и энергетический блок мозга» (оценивается интенсивность, утомляемость, инертность и темп при выполнении тестовых заданий); II блок мозга – «Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации». Оцениваются: праксис позы пальцев (кинестетический праксис, проба Хэда); копирование фигур (тест Ден-манна, тест Тейлора, копирование проекционных изображений); акустический гнозис (восприятие и воспроизведение ритмов); понимание логико-грамматических конструкций (тесты «Бочка и ящик», «Ориентация на местности», «Причинно-следственные фразы», «Правильность грамматических конструкций»); слухоречевая память (рассказ (пересказ рассказа), «Пиктограммы»); зрительная память (тест «6 фигур», сюжетная картинка «Лето»). III блок мозга – «Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности». Оцениваются: динамический праксис (тест «Рука-ребро-ладонь», графическая проба «Заборчик», написание словосочетаний, реципрокная координация рук, тест «Четвертый лишний»); понимание смысла сюжетной картины (тест «Перепутанные картинки»); счет (таблица Шульте). В нашем исследовании проводилось измерение выраженности нарушений в работе блоков мозга с использованием обратной количественной шкалы – чем выше балл, тем сильнее выражены эти нарушения.

Для статистической обработки использовалась программа Statistica 10.0 (метод ранговой корреляции Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, post-hoc анализ Фишера).

Процедура исследования включала следующие этапы:

-

1. Предварительный этап. Сбор информации о подростке, изучение документации. 2. Этап проведения исследования. Первая встреча с подростком (общее время – около 60 мин.). Работа проводится двумя психологами, что позволяет сократить время исследования для подростка. Установление психологического контакта и доверительных отношений с подростком. Беседа – 10 мин. Тест сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) – 10 мин. Тест Д. Векслера – 40 мин. Вторая встреча с подростком (общее время – 60 мин.). Может проводиться одним психологом. Краткая беседа – 5 мин. Нейропсихологическое обследование – 55 мин. 3. Этап работы с педагогами, работающими с подростком. Сбор данных по Шкале адаптивного поведения Вайнленд (VABS). Этап подготовки рекомендаций педагогам и родителям о ресурсах социализации и развития адаптивного поведения у подростка.

Результаты . В результате оценки адаптивных навыков по Шкале адаптивного поведения Вайнленд (VABS) были получены следующие среднегрупповые результаты: коммуникация – 97,9 ± 19,2 (65 процентилей); повседневные житейские навыки – 126,9 ± 27,1 (75 процентилей); социализация – 90,8 ± 26,4 (90 процентилей); моторные навыки – 68,6 ± 4,6; дезадаптивное поведение – 11,6 ± 9,8.

По итогам проведения теста Д. Векслера (WISC) для исследуемой выборки были получены следующие результаты: вербальный интеллект – 63,7 ± 17,5; невербальный интеллект – 82,5 ± 24,8; общий интеллект – 69,6 ± 20,4. По показателям общего интеллекта: «умственный дефект» – 16 человек (52 %), 4 человека входят в пограничную зону (13 %), у 5 подростков наблюдается плохая норма (16 %), у 5 – средний уровень (16 %), у 1 человека – высокий уровень (3 %). Обработка данных обследования по тесту Д. Векслера показала наличие статистически достоверно более высокого уровня невербального интеллекта по сравнению с вербальным (z = 2,7; p ˂ 0,01).

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену показал, что показатели вербального интеллекта положительно коррелируют с уровнем развития адаптивного поведения в сферах повседневных житейских навыков (r = 0,43; p ˂ 0,05) и социализации (r = 0,42; p ˂ 0,05).

В результате однофакторного дисперсионного анализа (независимая переменная: уровень общего интеллекта, где 1 – умственный дефект; 2 – пограничный уровень; 3 – плохая норма; 4 – средний уровень; 5 – интеллект в норме; зависимая переменная – суммарный показатель выраженности адаптивного поведения по Шкале Вайнленд) получено, что степень развития адаптивных навыков в сфере коммуникации у подростков нашей выборки зависит от уровня общего интеллекта (F = 2,9; p < 0,05).

Корреляционный анализ по Спирмену использовался для выявления взаимосвязи показателей общего, вербального и невербального интеллекта с оценками нарушений работы блоков мозга (таблица 1).

Таблица 1 ‒ Результаты корреляционного анализа показателей оценки интеллекта и оценки нарушений блоков мозга (*p < 0,05; **p < 0,01)

Table 1 ‒ Results of Correlation Analysis of Intelligence Assessment and Assessment of Brain Block Disorders (*p < 0.05; **p < 0.01)

|

Сравниваемые величины |

Коэффициент корреляции Спирмена |

Уровень значимости (p) |

|

Показатель оценки вербального интеллекта и показатель оценки нарушений I блока мозга |

‒0,50* |

0,0040 |

|

Показатель оценки вербального интеллекта и показатель оценки нарушений II блока мозга |

‒0,60* |

0,0001 |

|

Показатель оценки вербального интеллекта и показатель оценки нарушений III блока мозга |

‒0,43** |

0,0170 |

|

Показатель оценки невербального интеллекта и показатель оценки нарушений I блока мозга |

‒0,12 |

0,5200 |

|

Показатель оценки невербального интеллекта и показатель оценки нарушений II блока мозга |

‒0,27 |

0,1400 |

|

Показатель оценки невербального интеллекта и показатель оценки нарушений III блока мозга |

‒0,07 |

0,7200 |

|

Показатель оценки общего интеллекта и показатель оценки нарушений I блока мозга |

‒0,30 |

0,1200 |

|

Показатель оценки общего интеллекта и показатель оценки нарушений II блока мозга |

‒0,40** |

0,0120 |

|

Показатель оценки общего интеллекта и показатель оценки нарушений III блока мозга |

‒0,21 |

0,2600 |

В таблице 1 представлены данные, свидетельствующие о том, что показатели вербального интеллекта отрицательно коррелируют с оценками нарушений по данным выполнения заданий для оценки работы I блока (r = –0,5; p ˂ 0,01), II блока (r = –0,6; p ˂ 0,01) и III блока (r = –0,43; p ˂ 0,05) мозга. Показатели общего интеллекта отрицательно коррелируют с оценками нарушений по данным выполнения заданий для оценки работы II блока мозга (r = –0,4; p ˂ 0,05). Из этих результатов следует, что у участников исследования с более высокими значениями выраженности нарушений по данным выполнения заданий для оценки работы I блока мозга – «Блока тонуса коры и энергетического блока мозга» – более низкий уровень вербального интеллекта. У участников исследования с более высокими значениями выраженности нарушений по данным выполнения заданий для оценки работы II блока мозга – «Блока приема, переработки и хранения экс-тероцептивной информации» – более низкий уровень вербального и общего интеллекта. У участников с более высокими значениями выраженности нарушений по данным выполнения заданий для оценки работы III блока мозга – «Блока программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности» – более низкий уровень вербального интеллекта.

В результате выполнения задания на сложную зрительно-моторную реакцию (удалось провести оценку СЗМР у 31 подростка) оценены такие показатели, как среднее время реакции (мс) – 666,9 ± 197,6; интегральный показатель надежности (ИПН) – 29,3 ± 25,9; среднее квадратическое отклонение (мс) – 211,5 ± 101,5; число упреждений – 2,4 ± 3,5; число неправильных ответов – 1,4 ± 1,4; число пропусков – 2,0 ± 3,1; суммарное число ошибок – 6,1 ± 6,6; класс сенсомоторных реакций – 1,90 ± 1,55; оценка уровня сенсомоторных реакций – 0,17 ± 0,23. Далее был определен уровень сенсомоторных реакций (ОУСР) (>0,81 – высокий; 0,58–0,80 – выше среднего; 0,59– 0,36 – средний; 0,37–0,10 – сниженный; < 0,1 – низкий). В результате у 8 человек установлено наличие низкого уровня ОУСР (26 %) (первый класс сенсомоторных реакций), для них характерна низкая работоспособность, а также неудовлетворительное функциональное состояние ЦНС, такие участники исследования старались быстрее закончить выполнение задания, с низким качеством выполнения и большим количеством ошибок. У 4 человек (13 %) определен уровень ОУСР ниже среднего (второй класс сенсомоторных реакций), для них также характерна низкая работоспособность, сниженное функциональное состояние ЦНС и низкая скорость реакции. У 6 человек (19 %) выявлен средний уровень ОУСР (третий класс сенсомоторных реакций), у таких ребят отмечалась работоспособность и скорость реакции ниже среднего уровня, а также удовлетворительное функциональное состояние ЦНС. У 5 человек (16 %) выявлен уровень ОУСР выше среднего (четвертый класс сенсомоторных реакций), для них характерна средняя работоспособность, а также удовлетворительное функциональное состояние ЦНС, при этом среднего уровня скорость реакций. У 1 подростка (3 %) установлен высокий уровень ОУСР (пятый класс сенсомоторных реакций), у него отмечена высокая работоспособность (а именно, высокая скорость и точность выполнения заданий), а также оптимальный уровень функционального состояния ЦНС. У 7 человек (23 %) не выявлен уровень ОУСР из-за недостоверности полученных результатов даже после повторного исследования.

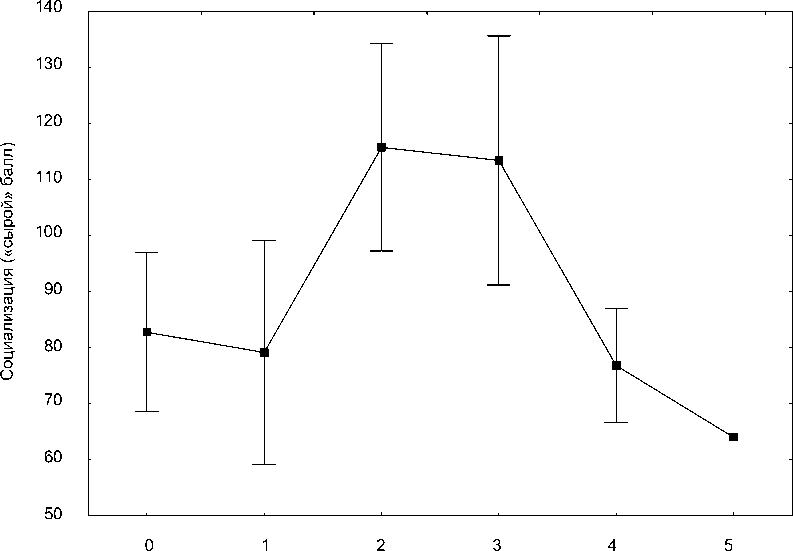

В результате однофакторного дисперсионного анализа (независимая переменная: класс сенсомоторных реакций в диапазоне от 0 до 5, где 0 – отсутствие класса; 1 – низкий; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий; зависимая переменная – уровень развития адаптивного поведения по Шкале Вайнленд) было установлено наличие статистически значимых различий у подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью по показателю сформированности адаптивных навыков социализации (F = 3,2; p < 0,05) (рисунок 1).

Класс сенсомоторных реакций

Рисунок 1 ‒ Результаты однофакторного дисперсионного анализа: ось Х ‒независимая переменная: класс сенсомоторных реакций (0 ‒ отсутствие класса; 1 ‒ низкий; 2 ‒ ниже среднего;

3 ‒ средний; 4 ‒ выше среднего; 5 ‒ высокий); ось Y (зависимая переменная) ‒ уровень развития адаптивного поведения в сфере социализации по Шкале Вайнленд)

Figure 1 ‒ The Results of a One‒Factor Analysis of Variance: X‒Axis ‒ Independent Variable: Class of Sensorimotor Reactions (0 ‒ No Class; 1 ‒ Low; 2 ‒ Below Average; 3 ‒ Average; 4 ‒ Above Average;

5 – High); Y-Axis (Dependent Variable) – the Level of Development of Adaptive Behavior in the Field of Socialization on the Vineland Scale)

На рисунке 1 видно, что более высокие показатели сформированности навыков социализации выявлены у подростков со средним и ниже среднего классом сенсомоторных реакций.

В ходе однофакторного дисперсионного анализа (независимая переменная: наличие речи, где 1 – наличие речи; 2 – ее отсутствие; зависимая переменная ‒ уровень развития адаптивного поведения по Шкале Вайнленд) было выявлено, что существуют значимые различия у подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью для сфер коммуникации (F = 15,7; p < 0,01), сферы повседневных житейских навыков (F = 6,9; p < 0,05), сферы социализации (F = 5,9; p < 0,05); а также процентильных показателей для сфер повседневных житейских навыков (F = 8,9; p < 0,01), социализации (F = 10,7; p < 0,01) и моторных навыков (F = 5,8; p < 0,05). При этом подростки с развитой речью показывают более высокие показатели уровней развития адаптивного поведения.

Анализ результатов. Согласно полученным в нашей работе данным, выраженность нарушений в работе I, II и III блоков мозга по А.Р. Лурия взаимосвязана со снижением показателей вербального интеллекта, II блока мозга – со снижением показателей общего и вербального интеллекта.

Кроме того, в рамках нашего исследования было установлено, что у подростков, принимавших в нем участие, невербальный интеллект развит лучше, чем вербальный. Это соответствует данным других исследований (Kanne et al., 2011) и указывает на предпочтительность использования невербального материала (в виде карточек, изображений и пр.) при проведении обучающих занятий, особенно направленных на дальнейшее формирование адаптивных навыков. В ходе нашей работы было также выявлено, что уровень вербального интеллекта положительно взаимосвязан с уровнем развития адаптивного поведения в сферах повседневных житейских навыков и социализации. Таким образом, для развития адаптивных навыков в сферах повседневных житейских навыков и социализации необходимо развивать вербальный интеллект, в том числе с применением нейропсихологических заданий на развитие всех трех блоков мозга по А.Р. Лурия. Кроме того, результаты проведенного однофакторного дисперсионного анализа показали, что степень развития адаптивных навыков в сфере коммуникации у подростков-участников нашего исследования зависит от уровня общего интеллекта.

По данным проведенного дисперсионного анализа, на степень овладения подростком навыками социализации оказывает класс сенсомоторных реакций. При этом более высокие показатели сформированности навыков социализации выявлены у подростков со средним и ниже среднего классом сенсомоторных реакций, что может расцениваться как проявление оптимума функционального состояния. Для достижения эффективности в результате обучения подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью необходимо проводить занятия с соблюдением щадящего режима, а также на основании учета выявленных психологических и психофизиологических особенностей таких детей (Воробьева, Рахимова, 2023).

Проведенная нами оценка сложной зрительно-моторной реакции подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью показала, что большинство подростков-участников исследования имеют низкую работоспособность и неудовлетворительное функциональное состояние центральной нервной системы, для них характерны низкая скорость реакций и большое количество ошибок при выполнении задания. Известно, что нарушения процессов внимания у детей с РАС имеют нейронные механизмы (Строганова и др., 2015).

В нашей работе проведенный дисперсионный анализ данных по оценке адаптивных навыков показал, что подростки с наличием речи показывают более высокие показатели уровней развития адаптивного поведения, нежели «безречевые». Тем не менее в литературе отмечается, что вне зависимости от уровня выраженности нарушения речи, главной проблемой является использование ее для непосредственного общения, то есть прагматичный аспект (Аппе, 2006; Манелис, 1999).

Заключение . В работе проведена оценка показателей интеллекта подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, были выявлены их работоспособность и функциональное состояние с помощью методики сложной зрительно-моторной реакции, выполнено нейропсихологическое обследование, направленное на оценку специфики функционирования трех структурно-функциональных блоков головного мозга по А.Р. Лурия.

Проведенное психофизиологическое и клинико-психологическое обследование подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, направленное на выявление психофизиологических и психологических особенностей, обусловливающих у них способности к формированию адаптивных навыков, связанных с адаптацией в быту, коммуникацией и социализацией, показало, что снижению уровня вербального интеллекта соответствует большее количество нарушений в работе всех блоков мозга по А.Р. Лурия («Блок тонуса коры и энергетический блок мозга», «Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации», «Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности»), общего интеллекта – II блока мозга («Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации»).

Работа специалистов педагогических, психологических, медицинских специальностей, сопровождающих развитие подростков с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью, направлена на решение задач по выявлению ресурсов и возможностей для социализации и социальной адаптации, развитие адаптивных навыков каждого такого ребенка, обеспечение индивидуального подхода к организации образовательного процесса и создания условий для успешной социализации. Полученные результаты позволят предоставить индивидуальные психологические рекомендации родителям и педагогам, работающим с конкретным подростком, а также разработать обобщенные рекомендации, позволяющие прогнозировать ход социализации подростка, имеющего те или иные психофизиологические или психологические особенности.

Список литературы Психологические и психофизиологические факторы, обусловливающие уровень развития адаптивных навыков у подростков с РАС и умственной отсталостью

- Аппе Ф.А. Введение в психологическую теорию аутизма / пер. с англ. Д.В. Ермолаева. М., 2006. 216 с.

- Ахутина Т.В., Матвеева Е.Ю., Романова А.А. Применение Луриевского принципа синдромного анализа в обработке данных нейропсихологического обследования детей с отклонениями в развитии // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2012. № 2. С. 84-95. EDN: PBLYTJ

- Бурлачук Л.Ф., Дубовик М.А. Типология проявлений сексуальности подростков с расстройствами аутистического спектра // Пензенский психологический вестник. 2017. № 2 (9). С. 110-125. DOI: 10.17689/psy-2017.2.10 EDN: XHBOXH

- Воробьева Е.В. Психогенетика общих способностей: монография. Ростов н/Д., 2011. 222 с. EDN: XMWEKX

- Воробьева Е.В. Современные психогенетические исследования интеллекта и теория мотивации достижения // Журнал прикладной психологии. 2004. № 3. С. 53-59. EDN: TZFDST