Психологические особенности курсантов в связи с различиями по критериям "минимальные мозговые дисфункции" и "минимальные повреждения мозга"

Автор: Королева Татьяна Петровна, Щербакова Елена Алексеевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Традиционное представление об исключительно отрицательной роли минимальных дисфункций и повреждений мозга в психологическом статусе человека требует экспериментальной проверки на большой и относительно однородной выборке испытуемых. Приведены результаты тестирования 500 курсантов-летчиков мужского пола в возрасте 18-19 лет, физически и психически здоровых по патохарактерологическому диагностическому опроснику, 16-факторному тесту Р. Кеттелла, опроснику нервно-психической неустойчивости и акцентуаций характера. Фиксировались показатели познавательной сферы, военно-профессиональной мотивации и минимальных мозговых дисфункций. Результаты дифференцированы по критериям brain minimal. Минимальные мозговые дисфункции (ММД) в самой сложной форме проявились в 14,7 % случаев, минимальные повреждения мозга (индекс b) - в 6,8 %. Между этими критериями нет взаимосвязи. Высокие значения индекса b, указывающие на органическую природу психопатий, положительно коррелируют с показателями эмоциональной стабильности, доверчивости, экспрессивности, нетревожности, самоконтроля, внимания, интеллекта, проницательности и военно-профессиональной мотивации. При высоком индексе b менее выражены правый тип действий, аудиомодальность восприятия и левополушарность. Показатель ММД положительно взаимосвязан с практическим мышлением, самодостаточностью, аудиомодальностью восприятия и левым типом действия. Отрицательную роль ММД играют в проявлении интеллекта, образной памяти, визуальной модальности восприятия и таких показателей военно-профессиональной мотивации, как сформированность мировоззрения и саморегуляция влечений. Такие качества подлежат коррекции посредством психологического тренинга личностного роста. Полученные результаты дают основание считать оба критерия информативными при оценке профессиональной пригодности.

Минимальные мозговые дисфункции, минимальные повреждения мозга, психологические качества, курсанты-летчики

Короткий адрес: https://sciup.org/14940249

IDR: 14940249 | УДК: 159.9.075:355 | DOI: 10.24158/spp.2018.1.6

Текст научной статьи Психологические особенности курсантов в связи с различиями по критериям "минимальные мозговые дисфункции" и "минимальные повреждения мозга"

Нарушения интегративной деятельности коры больших полушарий головного мозга традиционно относят к факторам, лимитирующим адаптационные возможности человека. Закономерно возникает вопрос о наличии биоморфологического барьера мозговой деятельности в форме блокирования межполушарной связи. Наиболее известное последствие – минимальные мозговые (психические) дисфункции – ММД (minimal brain dysfunction). Это нарушение функции центральной нервной системы (ЦНС), обусловленное микроповреждениями коры и подкорковых структур головного мозга, чаще всего в результате кислородного голодания, соматическим заболеванием, которое вторично поражает головной мозг, внешним воздействием токсичных веществ, а также неблагоприятными психологическими и социальными факторами. Признак минимальных дисфункций имеет также наследственную природу рецессивного типа, т. е. наблюдается в гетеро- и гомозиготном состоянии, вследствие чего выражен преимущественно у лиц мужского пола [1]. Актуальность проблемы определяется высокой частотой распространенности минимальных дисфункций мозга, особенно до 40 % в детском и подростковом возрасте [2]. При этом важно, что отсутствует органическое поражение мозговой ткани. Затронута только центральная нервная система.

Исследования с участием 428 мужчин в возрасте до 22 лет с использованием диффузион ной тензорной визуализации выявили отличительную особенность нейронной структуры мужского мозга. Оказалось, что наиболее крупные межнейронные каналы проходят внутри каждого полушария вдоль от лобной к затылочной доле. Это облегчает внутреннюю связь, например, между восприятием и координированными действиями, но неизбежно затрудняет межполушарную. Поэтому мужчины быстро реагируют, обучаются управлению транспортом и пространственной ориентации. Однако специализация полушарий мужского мозга может иметь и негативные последствия. У правшей структуры левого полушария функционируют по дискретному принципу, осуществляя дробление и анализ поступающей абстрактной, символической информации. Структуры правого полушария организованы по голографическому принципу и синтезируют информацию, реализуя конкретно-образное мышление. Среди здоровых лиц чаще встречаются правый и смешанный профили асимметрии, тогда как левый профиль обнаруживается у больных с патологией мозга, особенно левого полушария [3].

По Международной классификации болезней ММД полифункциональны. Они могут проявляться в моторной сфере – гипо- или гиперактивность; в эмоциональной сфере – колебания аффекта; в высших психических функциях – легкие нарушения внимания, памяти, мышления и речи; в личностной сфере – детско-подростковые нарушения поведения формируют личность по органическому типу, происходит трансформация акцентуации характера в психопатоподобный синдром [4]. Своевременное выявление указанных психологических особенностей у абитуриентов военного вуза очень важно в целях прогноза их профессиональной надежности.

Г. Стоуксом и Д. Уайтсайдом [5] разработана теория практической кинезиологии, объясняющая нарушение способности к обучению следствием блокирования связи полушарий и между передним и задним отделами доминирующего полушария мозга. При реакции на отрицательный эмоциональный заряд (который всегда присутствует в обучении) в общей интегративной зоне доминирующего полушария возникают своеобразные «мертвые», по выражению авторов, точки. Снятие таких блоков осуществляется посредством специальных координированных движений.

Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) определяет не только типы акцентуаций характера и психопатий, но и склонность к диссимуляции, различного рода девиациям и минимальные нарушения работы мозга. Индекс b (brain minimal damage) указывает на вероятность патологического изменения черт характера вследствие органического поражения головного мозга в онтогенезе или экзогенных воздействий (черепно-мозговых травм, нейроинфекций, интоксикации мозга) [6]. Простой пример: каждый человек с младенчества неизбежно переносил сотрясение мозга, особенно мальчики (первые шаги, катание на велосипеде, коньках, кувырки и даже прыжки на уроках физкультуры, удары по голове в драках, занятия спортом и т. д.). Мозг, учитывая нетрудоспособность поврежденных нейронов, находил обходные пути нейронных связей и образовывал новые, расширяя их круг и улучшая тем самым свою работу. Иными словами, при минимальном органическом повреждении мозга нейронная сеть увеличивается за счет нагрузки на память и интеллект, что обеспечивается учебой и профессиональной подготовкой.

ПДО используется в подростковом возрасте, однако его диапазон – 14–18 лет, что позволяет применить опросник при обследовании абитуриентов военных училищ.

Складывается впечатление, что минимальные мозговые dysfunction и damage (дисфункция и повреждение) – одно и то же. Действительно, большинство причин мозговых нарушений в обоих случаях практически одинаково. Но отличие в том, что при ММД включается генетический фактор, поражается ЦНС и есть возможность коррекции. При минимальном органическом поражении мозговой ткани действуют только компенсаторные механизмы. Это позволяет сопоставить роль обоих критериев в оценке психологического статуса человека.

Проблема состоит в том, что в системе профессионального психологического отбора критерии minimal не могут использоваться напрямую, только косвенно. Кроме того, требуется точное разделение двух видов этого критерия.

Цель работы заключается в сравнительном анализе психологического статуса лиц юношеского возраста при разном уровне критериев brain minimal.

В исследовании проанализированы результаты тестирования 500 курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) мужского пола в возрасте 18–19 лет по патохарактерологическому диагностическому опроснику ПДО [7], 16-факторному тесту Р. Кет-телла (сырые баллы), опроснику нервно-психической неустойчивости и акцентуаций характера (НПН-А) [8]. Фиксировался также ряд других показателей познавательной сферы и военно-профессиональной мотивации (ВПМ). Результаты были дифференцированы по индексу b из ПДО. В индексе b значение 5 баллов и выше указывает на органическую природу психопатий, менее 5 баллов – на то, что органический генез не исключен при отсутствии внешних воздействий.

В нейропсихологии используется проба для оценки сохранности межполушарного взаимодействия в моторной сфере (на дискинезии) [9]. Однозначная роль сохранности межполушарной связи в психомоторике установлена для показателей максимального двигательного темпа, точности реакции на движущийся объект и быстроты латентного периода зрительно-моторной реакции [10]. Под стойкими односторонними дискинезиями понимается блокирование деятельности противоположного с рукой полушария головного мозга. Двусторонние перекрестные дискинезии означают одновременное блокирование деятельности одноименных с руками полушарий. Двусторонние параллельные дискинезии указывают на одновременное блокирование деятельности полушарий. Иными словами, здесь каждое полушарие «не ведает», чем занято другое, и берет на себя его функции, что не может продолжаться долго вследствие истощаемости нервной системы.

В классической нейропсихологии принято считать, что любые нарушения межполушарной связи приводят к негативным последствиям для тех высших психических и двигательных функций, за которые отвечает одно или другое полушарие. Однако мы рассмотрим полученные данные с точки зрения актуализации резервных возможностей.

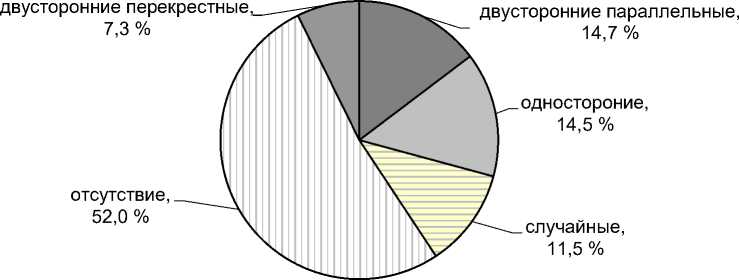

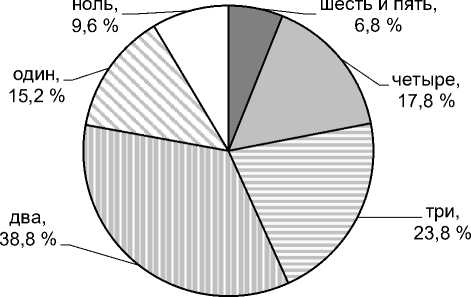

Согласно полученным данным, индекс b в 6 баллов зафиксирован у 6 обследованных, 5 баллов – у 28. Двусторонние стойкие параллельные и перекрестные дискинезии – у 109 курсантов (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 – Соотношение критерия дискинезий у курсантов-летчиков (n = 500)

Примечание. Наименование категорий – баллы индекса «b».

Рисунок 2 – Соотношение индекса b у курсантов-летчиков (n = 500)

Между индексом b и показателем сохранности межполушарного взаимодействия выявлена положительная корреляция (r = 0,111, р ≤ 0,05). Иными словами, минимальные нарушения по типу мозговых дисфункций не связаны с органическим поражением мозга.

Корреляционный анализ выявил закономерную взаимосвязь показателя сохранности межполушарного взаимодействия преимущественно с познавательной и эмоционально-волевой сферой курсантов при р ≤ 0,05 ÷ р ≤ 0,01.

Положительно коррелируют факторы В – теоретическое мышление (r = 0,105), Q2 – конформизм (r = 0,106), Q3 – самоконтроль (r = 0,101), V-тест «циферблаты» (r = 0,140), S-тест – оперирование пространственными образами (r = 0,149), внимание (r = 0,110), образная память (r = 0,141), IQ (r = 0,248), визуально-кинестетическая модальность (r = 0,144), левополушарность (r = 0,115), личностная лабильность (r = 0,120), сформированность мировоззрения (r = 0,110), специальная военная мотивация (r = 0,105). Отрицательные корреляции: аудиомодальность (r = –0,109), левый тип действия (r = –0,119).

У индекса b взаимосвязи совпадают с вышеуказанными только относительно самоконтроля, сформированности мировоззрения и специальной военной мотивации (все р ≤ 0,05) и особенно внимания и IQ (р ≤ 0,001). Остальные взаимосвязи – с личностными параметрами. Положительная корреляция: факторы С – эмоциональная стабильность (r = 0,090), F – экспрессивность (r = 0,103), левосторонняя функциональная асимметрия (r = 0,090), стремление к самореализации (r = 0,108), саморегуляция влечений (r = 0,156), диссимуляция – «скрытность» (r = 0,104), позитивность эмоций (r = 0,111), стремление к достижению цели (r = 0,108). Отрицательная корреляция: подозрительность (r = –0,101), фрустрированность (r = –0,138), тревожность (r = –0,92) и истеричность (r = –0,142). Везде р ≤ 0,05 ÷ р ≤ 0,01.

При 10 %-м уровне значимости индекс b коррелирует еще с факторами В – теоретического мышления (r = 0,074), N – проницательности (r = 0,078) и показателем оперативной памяти (r = 0,074).

Результат корреляционного анализа парадоксальный: получается, что высокие значения индекса b, указывающие на органическую природу психопатий, это хорошо, так как он «правильно» взаимосвязан с психологическими качествами. Для проверки или опровержения данного тезиса был проведен дальнейший статистический анализ методом сигмального отклонения. Мы сравнили те показатели при максимальном индексе b, равном 6 (n = 6), которые достоверно отличаются от данных при индексе b, равном 0 (n = 48) баллов. Оказалось, что показатели IQ, объема и переключения внимания, оперативной памяти, специальной военной мотивации (везде р ≤ 0,05), сформированно-сти мировоззрения и саморегуляции влечений (р ≤ 0,01), а также эпилептоидности (р ≤ 0,001) выше при высоком индексе b. Остальные психологические качества менее выражены. При 1–5 %-м уровне значимости меньше сенситивность, шизотимия, истероидность, экспрессивность, подозрительность, аудио- и аудиокинестетическая модальность. Кроме того, у лиц с высоким уровнем индекса b полностью отсутствует левополушарность мышления и правый тип действий.

Объяснить полученные данные можно следующим образом. Опросник ПДО, из которого взят индекс b, самооценочный. Испытуемый, открыто указывая на наличие у него каких-либо неблагоприятных симптомов, по существу обладает высоким уровнем самоконтроля и рефлексии. Поэтому даже выраженный индекс 5 и более баллов может считаться профессионально допустимым качеством при должном сопряжении с другими качествами.

Далее мы аналогичным образом сравнили исследуемые показатели при полной сохранности межполушарной связи (n = 257) и двустороннем параллельном блокировании (n = 73).

Статистический анализ выявил, что ряд показателей оказывается лучше в случае блокирования межполушарной связи по сравнению с ее отсутствием. Это при 0,01 %-м уровне значимости кинестетическая, аудиальная модальности восприятия, продуктивность внимания, социальная смелость, циклотимия. При 1–5 %-м уровне значимости – подчиненность, социальная зрелость, практичность, нетревожность и консерватизм. Однако существенно хуже показатели проницательности (интуиции), самоконтроля, левополушарности, образной памяти, аудиокине-стетической, визуальной и визуально-кинестетической модальностей восприятия, а также сфор-мированности мировоззрения и саморегуляции влечений.

Вполне вероятно, что параллельные дискинезии актуализируют резервные возможности мозга, и с эволюционной точки зрения их наличие оправдано. В свою очередь, это может приводить к неблагоприятным последствиям. Шизотимия, консерватизм, прямолинейность, снижение самоконтроля – все это требует проведения коррекционной работы.

Что касается односторонних стойких дискинезий, то при блокировании функций левого полушария хуже фактор В – теоретического мышления (t = 2,06). Блокирование функций правого полушария приводит к лучшей эмоциональной стабильности (t = 2,14) (р ≤ 0,05). Это соответствует классической теории системной динамической локализации высших психических функций.

Таким образом, в результате исследования установлены общие закономерности и различия показателей психологического статуса курсантов по двум критериям brain minimal (минимальные дисфункции и повреждения мозга).

Минимальные повреждения мозга (индекс b), указывающие на вероятность органического генеза психопатий, отмечены у 6,8 % курсантов (физически и психически здоровых), что, скорее всего, обусловлено легкими сотрясениями мозга, полученными в детском и подростковом возрасте. Вследствие компенсаторных механизмов расширение нейронных связей привело к лучшим показателям интеллекта, внимания и памяти по сравнению с отсутствием таких нарушений.

Минимальные мозговые дисфункции в форме двустороннего параллельного блокирования межполушарной связи проявились у 14,7 % курсантов-летчиков. Перегрузка обоих полушарий мозга неизбежно приводит к улучшению целого ряда показателей и ухудшению других по сравнению с сохранностью межполушарного взаимодействия. Данное явление подлежит коррекционному воздействию.

В системе профессионально-психологического отбора критерии brain minimal возможно использовать исключительно как косвенные признаки. Для коррекции минимальных мозговых дисфункций целесообразно проведение психологического тренинга с упором на развитие интуиции (проницательности) и самоконтроля.

Ссылки:

-

1. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.В., Григоренко Е.Л. Психогенетика : учебник / под ред. И.В. Равич-Щербо. М., 1999. 447 с.

-

2. Халецкая О.В., Трошин В.М. Минимальная дисфункция мозга в детском возрасте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1998. Т. 98, № 9. С. 4–8.

-

3. Белый В.И. Психические нарушения при опухолях лобных долей мозга. М., 1987. 140 с. ; МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. Женева ; СПб., 1998. 20 с. ; Равич-Щербо И.В., Марютина Т.В., Григоренко Е.Л. Указ. соч.

-

4. МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств.

-

5. Стоукс Г., Уайтсайд Д. Коррекция дислексических нарушений способности к обучению и интеграция головного мозга. Изд. 2-е. M., 1987. 153 с.

-

6. Иванов Н.Я., Личко А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков : метод. пособие. 2-е изд. Вып. 10. М., 1995. 64 с.

-

7. Там же.

-

8. Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции. Нейропсихологическое исследование. 2-е изд. М., 1998. 270 с.

-

9. Там же.

-

10. Королева Т.П. Психологические профессионально важные качества: системный подход : монография. Краснодар, 2015. 220 с.

Список литературы Психологические особенности курсантов в связи с различиями по критериям "минимальные мозговые дисфункции" и "минимальные повреждения мозга"

- Равич-Щербо И.В., Марютина Т.В., Григоренко Е.Л. Психогенетика: учебник/под ред. И.В. Равич-Щербо. М., 1999. 447 с.

- Халецкая О.В., Трошин В.М. Минимальная дисфункция мозга в детском возрасте//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1998. Т. 98, № 9. С. 4-8.

- Белый В.И. Психические нарушения при опухолях лобных долей мозга. М., 1987. 140 с.

- МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств. Женева; СПб., 1998. 20 с.

- Стоукс Г., Уайтсайд Д. Коррекция дислексических нарушений способности к обучению и интеграция головного мозга. Изд. 2-е. M., 1987. 153 с.

- Иванов Н.Я., Личко А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков: метод. пособие. 2-е изд. Вып. 10. М., 1995. 64 с.

- Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции. Нейропсихологическое исследование. 2-е изд. М., 1998. 270 с.

- Королева Т.П. Психологические профессионально важные качества: системный подход: монография. Краснодар, 2015. 220 с.