Психологические особенности организации воспитательно-развивающей деятельности в разнопрофильных детских оздоровительных лагерях

Автор: Кирдяшова Е.В., Тараскина И.В.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье рассматриваются вопросы организации воспитательно-развивающей деятельности в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ), роль и значение деятельности вожатых, цель, задачи и основные направления работы вожатых в ДОЛ.

Воспитательно-развивающая деятельность, вожатый, детский оздоровительный лагерь, разнопрофильный дол, дополнительное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/147247880

IDR: 147247880 | УДК: 371.132 | DOI: 10.24412/2078-9823.069.025.202501.078-086

Текст научной статьи Психологические особенности организации воспитательно-развивающей деятельности в разнопрофильных детских оздоровительных лагерях

Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) является учреждением дополнительного образования, т. е. включен в государственную структуру непрерывного процесса воспитания, обучения и развития детей, подростков, юношества. В связи с этим важно наполнить формирующим, развивающим, личностноориентированным, коллективно-творческим содержанием каждую смену в разнопрофильных детских оздоровительных лагерях. Это возможно при правильном целеполагании, планировании, организации в условиях временного детского коллектива.

Если мы говорим о ДОЛ как о звене в единой государственной воспитательно-образовательной цепи, значит, цели и задачи разнопрофильных летних и зимних оздоровительных лагерей должны соответствовать целям и задачам государственного образования на современном этапе, т. е. целям и сверхзадачам преподавателей, воспитателей, социальных педагогов средних общеобразовательных школ, техникумов и колледжей, центров детского творчества и т. д. Поэтому целью дополнительной образовательной деятельности в детском лагере, по нашему мнению, является формирование новой воспитательно-развивающей среды, создающей условия для развития и социализации личности каждого ребенка и его самоактуализации.

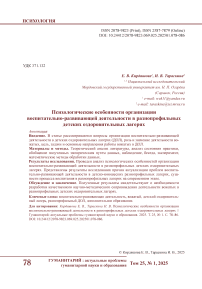

В качестве воспитательно-развивающих задач в ДОЛ выделяются следующие:

1) создание для каждого ребенка условий для подготовки к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях; 2) создание условий для наиболее полного раскрытия каждым участником лагерной смены (включая взрослых) внутренних потенциальных возможностей и их реализации; 3) организация разнообразных видов деятельности в кружках, клубах, секциях, объединениях, органах детского самоуправления в отрядах и лагере для профессионального, социального, личностного самоопределения каждого ребенка в «предполагаемых обстоятельствах» разнопрофильных лагерей (если лагерная смена организована на основе функционирования профильных отрядов – радиоцентр, пресс-центр, агитбригада, танцевальный, туристический и т. д., то организация дополнительных видов твор-

Рис. 1. Воспитательно-развивающие задачи в ДОЛ

Fig. 1. Educational and developmental tasks in the DOL

ческой деятельности необязательна, их функциональную нагрузку несут профили отрядов); 4) формирование новой (по отношению к школьной и внутрисемейной) воспитательной среды и развитие у детей устойчивого интереса и положительной мотивации к высокорезультативной работе в рамках избранного вида деятельности (профиля отряда); 5) создание благоприятных условий для формирования устойчивого образа личности ребенка, ориентированного на общественно активную жизненную позицию с перспективой на социальный успех (рис. 1).

Вышеперечисленные цели и задачи являются обобщенными и характерными для организации любого процесса воспитания и обучения.

Материалы и методы

Теоретический анализ литературы, анализ состояния практики, обобщение полученных эмпирическим путем данных, наблюдение, беседа, эксперимент, математические методы обработки данных.

Результаты исследования

Условия ДОЛ являются особенными и поэтому требуют обязательного определения специфических целей и задач: организовать работу лагеря, направленную на полноценный отдых и оздоровление детей; организовать жизнедеятельность детей, исходя из законов и традиций лагеря; сформировать эффективно функционирующий временный детский коллектив; обеспечить в лагере атмосферу творческого подхода к любому делу (мероприятию), исходя из принципа «каждое дело творчески, иначе зачем?»; создать условия для самостоятельного планирования детьми их жизнедеятельности в лагере по системе разведки интересных дел; сформировать результативно действующие органы детского самоуправления.

Разнопрофильные лагеря могут выступать в роли общественных, профессиональ- но адаптационных центров, способствующих:

– переходу общественно неактивного ребенка в другую, новую для него социальную категорию, категорию лидера, руководителя временного детского коллектива;

– содействию процесса роста мотивации социально активной жизненной позиции ребенка в условиях лагеря, а затем и других воспитательно-образовательных учреждений;

– созданию условий для получения участниками лагерной смены знаний, умений и навыков жизнедеятельности в лагере (отряде);

– созданию условий для перехода от работы детей в режиме управления к соуправ-лению и самоуправлению;

– созданию условий для погружения в положительно окрашенную подростковоюношескую субкультуру, а через нее – в общечеловеческую культуру;

– развитию личности ребенка через процессы самопознания, саморазвития, самосовершенствования, самовоспитания, самоопределения, самоактуализации.

Через систему возрождения профильных отрядов в лагере, через создание в нем детских, подростковых, юношеских клубов, объединений, кружков по интересам необходимо сформировать разнообразие («веер») деятельности, когда путем свободного выбора каждый участник лагерной смены не только бы смог проявить себя, познать свои индивидуально-типологические особенности, использовать потенциальные возможности, но и, что самое главное, почувствовать себя значимым для других. Передать свои знания, умения, опыт, приобретенный в лагере, товарищам по классу, школе, двору.

Рост общественного прогресса ставит учреждения государственной системы образования в ситуацию, когда необходимо приобщать подрастающее поколение к тому объему знаний, который способствовал бы их подготовке к жизни и труду в современных условиях (не расширяя обучающих и воспитывающих программ). Поэтому в своей социально-воспитательной деятельности каждый разнопрофильный лагерь должен стремиться к тому, чтобы любые знания, умения и навыки, предлагаемые участникам лагерной смены в качестве образца, были бы значимыми для каждого ребенка и могли бы быть применимы в жизни и быту. В этом случае процесс воспитания становится личностно-ориентированным и позволяет создать в условиях временного детского коллектива личностно-ориентированную социально-воспитательную систему.

При формировании системы воспитательно-развивающей деятельности в разнопрофильных лагерях необходимо использовать и положения концепции психолого-педагогической поддержки. В любой ситуации вожатый, воспитатель по отношению к подопечным должен быть «рядом и немного впереди».

Развитие индивидуальности ребенка, формирующейся в общении, в коллективе (в звене, группе, отряде, лагере) и через коллектив, – необходимый элемент воспитательно-развивающей деятельности ДОЛ любого профиля. В процессе функционирования временного детского коллектива необходимо создавать условия для формирования качеств личности, которые бы определяли культуру общения.

В воспитательно-развивающей работе вожатые, воспитатели, социальные педагоги должны использовать воспитательное пространство, в частности разные его уровни (рис. 2).

Макрофакторы социализации (безграничная воспитательная среда – идеи В. И. Вернадского, А. А. Чижевского, глобальные политические, демографические, экологические проблемы обсуждаются на

■ Макрофакторы социализации

■ Микрофакторы социализации

-

■ Мезофакторы социализации

Рис. 2

Уровни воспитательного пространства / Fig. 2

Levels of educational space заседаниях политических клубов «Мир и мы», «Мир сегодня», на занятиях психологического («Занимательная психология»), экологического («Экология сегодня») кружков и т. д. Эти формы работы особенно эффективны в старших отрядах. Мезофакторы социализации – СМИ лагеря и отрядов (праздничные газеты, фотогазеты, газеты-«молнии» и т. д.). Микрофакторы социализации – влияние группы сверстников на формирование лидерских позиций; элементы субкультуры различных творческих, спортивных, детских и подростково-юношеских клубов и объединений для пропаганды творческого подхода к любому делу и здорового образа жизни. Педагогический отряд, реализующий цели и задачи воспитательно-развивающего процесса в лагере, личным примером должен пропагандировать педагогическую деятельность.

Факт предупреждения характерен для самостоятельных элементов или блоков воспитательной системы любого разно- профильного лагеря, проводящего мероприятия, направленные против курения, употребления токсичных и наркотических веществ, а также по профилактике ВИЧ/ СПИД, туберкулеза и других социальных болезней.

Очень важно в организации воспитательно-развивающей системы детского лагеря как учреждения дополнительного образования использовать эмоциональное воспитание как социально-педагогическое воздействие. Этому способствуют «Линейка открытия лагерной смены», «День творчества», «Огонек знакомств» и «Прощальный огонек», «Сюрприз вожатых» и т. д.

В процессе организации лагерной смены коллективу взрослых, обеспечивающему ее содержание, необходимо использовать различные формы социализации [4].

В течение лагерной смены, особенно в организационный период, когда происходит вхождение детей в жизнедеятельность лагеря, необходимо контролировать процесс социализации, как в форме адаптации, так и в форме интеграции. Интеграция, как более сложная форма, вызывает потребность активно влиять на среду, т. е. дает возможность ненасильственно перейти от управления детским коллективом извне (вожатым, воспитателем, социальным педагогом) к позиции соуправления и далее к самоуправлению, как на уровне микрогруппы, группы, отряда, а затем и всего лагеря. Это с учетом требования среды не оставляет выбора ребенку, приехавшему в лагерь. Он должен или изменяться сам, или менять окружающую его среду. Поэтому разнопрофильные детские лагеря могут служить той базой, на которой ребенок получит первые уроки по подготовке к активной социализации.

В период выстраивания структурных компонентов воспитательно-развивающей системы любого лагеря необходимо управлять процессом позитивной интеграции,

-

т. е. развивать у ребят «поисковую» активность и избегать организации деятельности и работы с позиций «выученной беспомощности» (по формуле «получил задание – выполнил – отчитался», без личной инициативы).

Деятельность в условиях лагеря как временного детского коллектива способствует работе органов детского самоуправления на уровне звена, группы, совета отряда и общего штаба лагеря, активному участию ребят в выборе временных командиров в отрядах, принятию каждым ребенком самостоятельных решений во время сбора – рождения отряда и лагеря, отчетно-выборных собраний в отрядах и лагере, итоговых сборов в лагере и отрядах и, наконец, активному участию и принятию на себя ответственности за планирование работы в своем отряде и лагере в целом.

Вожатые должны разрабатывать программу работы лагеря на традициях народной педагогики. Только в этом случае сохраняется преемственность поколений, которая, в свою очередь, обеспечивает сопричастность каждого ребенка к жизни своего лагеря, своего района, своего города, своей республики и страны в целом. Это шаг к развитию гражданско-патриотических традиций, воспитанию достойного гражданина России. Этому, в частности в структуре воспитательно-развивающей деятельности разнопрофильного лагеря, способствуют законы и традиции как педагогического отряда, осуществляющего работу с детьми и являющегося для них примером, так и правила, законы и традиции лагеря и каждого отряда в отдельности. Уважая эти законы и традиции, ребята учатся относиться с уважением и к традициям, обычаям своего народа, законам своей страны.

Элементы воспитательно-развивающей системы в лагере необходимо направлять на обеспечение подготовки к будущей профессии, включая в трудовой блок разно- профильных программ знакомство с только набирающими сейчас темп в популярности рабочими и сельскохозяйственными профессиями (экскурсии на различные промышленные и сельскохозяйственные предприятия города и республики, встречи с коллективами преподавателей учебных заведений, где обучают рабочим и сельскохозяйственным специальностям). Профориентационной работе могут способствовать подготовка и организация отрядных дел «Кем быть?», проведение трудового десанта по организации помощи близлежащим предприятиям [1].

Обсуждение и заключение

В результате организации интенсивной, высокопродуктивной, системной, творческой деятельности в лагере участники временных детских коллективов в короткие сроки достигают хороших результатов. Не боятся высказывать свою точку зрения, умело ведут дискуссию, обладают теоретическими и практическими знаниями по планированию, организации и проведению любого мероприятия, со знанием дела могут его проанализировать, указав на положительные и отрицательные стороны, умело выстраивают прогноз развития события, с творческих позиций подходят к любому мероприятию. Но в динамике развития детского коллектива наступает определенный этап, когда ребята сталкиваются с проблемой дефицита компетентности. Это происходит тогда, когда личностный рост затруднен из-за нехватки специфических знаний, умений и навыков. Подобные процессы заставляют, стимулируют детей без участия взрослых формировать дополнительные самоуправленческие структуры. На уровне отрядной работы и функционирования лагеря вводятся дополнительные обязанности («должности»), для охвата наибольшего количества ребят общественно полезной деятельностью принимается решение о замене актива в середине смены в отрядах и лагере, для того чтобы все участники реализации общелагерной программы имели реальную возможность попробовать себя и в роли руководителя, и в роли подчиненного. В структуре временного детского коллектива ребята часто предлагают внести изменения в план-сетку лагеря и заменить одни коллективно-творческие дела на другие с учетом корректировки целей и задач лагеря и изменения сверхзадач самих ребят [2].

Общелагерную внеучебную воспитательно-развивающую систему необходимо организовать как саморазвивающуюся. Это проявляется во время организационного периода, когда ребята уже знакомы с правилами внутреннего распорядка, с законами и традициями лагеря, но еще в силу рассеянности, несобранности, а порой и стеснения не могут работать в режиме единых педагогических требований всего лагеря, что приводит к ситуации системного хаоса (в этом и проявляется динамика социальновоспитательной системы лагеря). Синергетическая составляющая присутствует в работе вожатого на этапе организационного периода лагерной смены: первый день в лагере – работа вожатого заключается в управленческом обучении, ежеминутном контроле действий временного командира; второй – четвертый день – работа вожатого в режиме соуправления. Вожатый незаметно подводит ребенка к правильным решениям и корректирует деятельность только что избранных органов детского самоуправления в отряде и содействует командиру отряда, помогая ему более детально постичь особенности самостоятельного управления временным детским коллективом. То же осуществляет старший вожатый, работая со штабом лагеря и с его командиром; пятый день – выход на систему самоуправления по формуле «рядом и немного впереди».

Любое негативное явление может быть использовано для наведения порядка. Так, неумелые действия только что выбранного временного командира отряда, выраженные в неуверенности, неточности предъявляемых к отряду требований, и недисциплинированность ребят, только что переступивших порог лагеря, порождают сумятицу, хаос и обязательно должны быть предметом анализа в отряде, инициатором которого является вожатый [3]. Он концентрирует внимание на вопросах законов и традиций, которые принимали ребята, на их свободном волеизъявлении приехать в лагерь и собственном (без давления и уговоров) желании избрать именно эту кандидатуру на пост командира отряда.

Только после достижения одной из вышеперечисленных задач можно идти на достижение следующей. Поэтому воспитательно-развивающая деятельность любого разнопрофильного лагеря должна учитывать разноуровневые достижения на каждом этапе развития смены: а) организационный период – цели и задачи подчинены познанию ребенком других себе подобных (познай других), зачатки формирования временного детского коллектива, знакомство и принятие правил, законов и тради- ций лагеря; б) основной период – цели и задачи подчинены познанию себя, сравнению себя с другими, выявлению общего и различного, всестороннему развитию временного детского коллектива (работа по принципу от простого к сложному, от традиционного к инновационно-творческому); в) заключительный период – цели и задачи подчинены желанию ребенка продолжить самоуправленческую деятельность в школе, предложить данную схему работы товарищам по классу, учителям в школе (законы, традиции и правила выполняются на уровне бессознательного («так надо», «так было всегда», «именно так, а не иначе», «правильно»); деятельность всего лагеря, каждого отряда и отдельно взятого ребенка строится по принципу самоуправления; сложилась устойчивая мотивация на общественную деятельность. Подобный синергетический подход является еще одним путем дифференциации социально-воспитательного процесса в деятельности разнопрофильных педагогических отрядов и в результативной систематической работе временного детского коллектива в условиях ДОЛ.

Список литературы Психологические особенности организации воспитательно-развивающей деятельности в разнопрофильных детских оздоровительных лагерях

- Кирдяшова Е. В., Кижаева Д. В., Кудряшова С. К., Сорокина Т. Н. Подготовка бакалавров педагогического образования к организации и проведению детского отдыха // Гуманитарные науки и образование. 2016. № 3. С. 31-35.

- Кудряшова С. К., Кижаева Д. В., Сорокина Т. Н. Подготовка бакалавров педагогического образования к летней практике в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей // В мире научных открытий. 2015. № 5-2. С. 810-823. EDN: TXGMIV

- Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: метод. рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.]; под общ. ред. Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. М.: МПГУ, 2017. 140 с. EDN: XSDTBB

- Тараскина И. В., Дубков В. А. Мышление в профессионально-педагогической деятельности вожатого // XLVIII Огарёвские чтения: материалы науч. конф.: в 3 ч. Саранск, 2020. Ч. 3. С. 161-167. EDN: GHTOWX