Психологические особенности самоотношения профессиональных и непрофессиональных спортсменов -студентов вуза

Автор: Коломийченко Елена Валерьевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретические вопросы влияния занятий физической культурой и спортом на самоотношение личности, раскрываются составляющие самоотношения, которые непосредственно связаны с образом телесности у студентов вуза, занимающихся спортом на профессиональной или любительской основе, а также у студентов, приобщенных к физической культуре. Объект исследования - студенты вуза в возрасте от 18 до 25 лет в количестве 202 человека, из них 105 девушек и 96 юношей. В работе приводятся эмпирические результаты исследования и представлены возможности их практического применения.

Спорт, студенты, физическая культура, самоотношение, гендер, адаптация, образ телесности

Короткий адрес: https://sciup.org/14939575

IDR: 14939575 | УДК: 159.9:796

Текст научной статьи Психологические особенности самоотношения профессиональных и непрофессиональных спортсменов -студентов вуза

В отечественной и зарубежной психологии составлено достаточно обширное представление о структуре и характеристике самосознания как части сознания [1]. В структуру самосознания входит Я-концепция, которая состоит из частей, по-разному называемых разными авторами, но имеющих отношение к физическому, когнитивному, поведенческому, эмоциональному восприятию личности или к пространственно-временным формам существования Я [2]. Несмотря на неоднозначность представлений авторов о психической сущности и происхождении самосознания, принято считать, что самовосприятие и переживание человеком собственной телесности рассматривается как важная характеристика и условие формирования самосознания [3].

Большинство исследований посвящается такой актуальной модальности, как Я-физическое, при этом существенное внимание ей уделяется только на ранних этапах онтогенетического развития, затем интерес снижается. Однако Я-физическое остается важным переживанием у юношей и девушек и в студенческом возрасте, продолжает развиваться в процессе деятельности [4].

Одним из видов деятельности, в которую погружена молодежь в целом и студенческая молодежь в частности, является спортивная деятельность, и потому процесс приобщения к физической культуре и спорту может являться дополнительной социализацией и источником личностной самореализации. В связи с этим в работе уточнены такие понятия, как приобщенные и не приобщенные к физической культуре и спорту студенты.

Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что существует противоречие в исследованиях Я-физического образа и образа телесности в целом. Отсутствует определение такого понятия, как «Я-эстетическое», хотя оно часто подразумевается в работах, поскольку эмоциональную составляющую Я-физического в виде восприятия внешности, привлекательности часто отмечают многие авторы [5]. Поэтому актуальными теоретическими аспектами статьи стали: определение понятий «Я-физическое» и «Я-эстетическое», попытка дифференцировать данные понятия по отношению к образу телесности.

Я-физическое - это модальность Я-образа, включающая оценку физического состояния тела и его частей, здоровья, формы тела, отношения к своему телу. Это внешний образ тела, включающий границы, показатели имиджа, физическую самопрезентацию, качественные показатели тела, такие как сила, мощность, мышечная масса, гибкость. Я-физическое формируется и воспроизводится относительно собственного ощущения телесности и отношения к своей личности через телесность. Я-физическое больше относится к когнитивному восприятию собственной телесности.

Я-эстетическое – это модальность Я-образа, включающая оценку эстетического состояния тела и его частей. Это качества тела, вызывающие чувство эстетического удовлетворения, – красота, ухоженность, гармония частей тела, подтянутость, количественные показатели тела. Я-эс-тетическое формируется и воспроизводится относительно оценки другими внешней привлекательности тела и отражения этой внешней оценки в самоотношении личности. Я-эстетическое больше относится к эмоционально-чувственному восприятию тела.

Оба этих компонента по-разному раскрывают образ телесности, а ведущими факторами в его формировании, конечно, являются спорт как специфический вид деятельности и приобщение к физической культуре как специфической области человеческой социализации.

Целью эмпирического исследования стало изучение особенностей самоотношения и образа телесности у студентов вуза, приобщенных и не приобщенных к физической культуре и спорту. Объект исследования – студенты в возрасте от 18 до 25 лет, всего 202 человека, из них 105 девушек, 96 юношей.

Методики исследования : дисперсионный анализа (ANOVA), критерий Брауна – Форсайта (вариант критерия Ливена, использующий медиану вместо среднего), непараметрический критерий Краскела – Уоллеса, post-hoc анализ по критерию Коновера. Сравнение выборок проводилось при помощи критерия Вилкоксона – Манна – Уитни. Для вычислений использовалась программа R версии 3.2.2 (2015.08.14) – «Fire Safety» R Core Team (2015) (R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Также были применены авторский опросник «Ваше отношение к спорту» для приобщенных и не приобщенных к спорту студентов, авторские опросники-самоописания «Я-физическое» и «Я-эстетическое», тест С. Бем «Исследование маскулинности – фемининности личности», тест двадцати утверждений на самоотношение «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда, методика исследования самоотно-шения С.Р. Пантилеева (МИС), методика диагностики К. Роджерса и Р. Даймонда (СПА) в адаптации А.К. Осницкого, тест «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа и Р. Сазека в адаптации и модификации Л.Н. Собчик [6; 7].

В результате проведенных исследований было выявлено, что по мере отдаления студентов от занятий физической культурой и спортом снижается эго-идентичность, выраженная «присоединяющими» понятиями, указывающими на социальную роль, имеющую отношение к спортивному виду деятельности, и нарастает «дифференцирующая» эго-идентичность, имеющая отношение к телесному образу Я. Так, «присоединяющая» спортивная эго-идентичность выражена у юношей и девушек, занимающихся волейболом, и у юношей, занимающихся чирлидингом, посредством соотнесения себя с ролью спортсмена или спортсменки (гимнастки, чирлидера). У студентов, приобщенных к физической культуре, высоко выражена «присоединяющая» эго-идентичность, указывающая на ориентацию на здоровый и активный образ жизни, а не на статус спортсмена или спортсменки. У студентов, не приобщенных к спорту, эго-идентичность не связана с проявлением спортивного статуса или со значимостью Я-физического и Я-эстетического.

Для девушек наиболее важным в «дифференцирующей» эго-идентичности является компонент Я-эстетическое, несмотря на то, занимаются или не занимаются они спортом и является ли он гендерно-специфичным. Для юношей, занимающихся гендерно-специфичным видом спорта, наиболее значимым является компонент Я-физическое, для занимающихся гендерно не специфичным видом спорта – компонент Я-эстетическое, для не приобщенных ни один компонент «присоединяющего» и «дифференцирующего» Я-образа, относящегося к спорту, не значим. Иными словами, у студентов, не приобщенных к физической культуре и спорту, формирование самоотношения не осуществляется через физическую и эстетическую эго-идентичность.

Показано, что значимые различия между группами испытуемых, приобщенных и не приобщенных к спорту и физической культуре, выражены по методике исследования самоотношения (МИС) по шкалам: «Самоуверенность» (p-value = 0.006696 при р ≤ 0,05), «Самоценность» (p-value = 0.009036 при р ≤ 0,05), «Самопринятие» (p-value = 0.002242 при р ≤ 0,05), «Самопривязанность» (p-value = 0.02688 при р ≤ 0,05), «Конфликтность» (p-value = 1.12e-07 при р ≤ 0,001), «Самообвинение» (p-value = 0.04716 при р ≤ 0,05). По показателям post-hoc анализа по критерию Коновера было выявлено, что шкала «Самоуверенность» достоверно отличается показателями у студентов, занимающихся волейболом, и не приобщенных студентов (t = 0,0025), у студентов, занимающихся чирлидингом и волейболом (t = 0,0048).

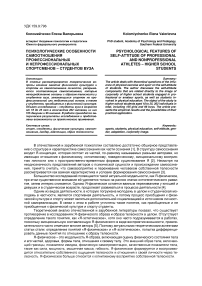

На рисунке 1 отчетливо заметна величина разброса показателя «Самоуверенность» в разных группах студентов: в группе волейболистов он достоверно высок, а в группе чирлидеров – ниже среднего и попадает во 2/4 квартиля распределения по этому качеству.

По показателю «Самоценность» достоверно отличаются друг от друга группы девушек-футболисток и не приобщенных студентов. У футболисток «Самоценность» выражена низкими показателями, а у не приобщенных к спорту студентов – средними. Показатель «Самопринятие» достоверно отличается в группах чирлидеров и волейболистов (t = 0,00057), чирлидеров и не приобщенных (t = 0,00610), чирлидеров и приобщенных (t = 0,00126), футболисток и волейболистов (t = 0,05036).

Рисунок 1 – Величина разброса показателя «Самоуверенность» в разных группах студентов

Чирлидеры имеют самопринятие ниже среднего уровня, достоверно ниже самопринятия студентов из групп волейболистов, приобщенных и не приобщенных студентов, футболистки имеют достоверно низкий уровень самопринятия по сравнению со всеми другими группами испытуемых. По показателю «Самопривязанность» достоверно отличаются группы студентов, занимающихся волейболом, и не приобщенные студенты (t = 0,013), приобщенные и не приобщенные (t = 0,010), чирлидеры и не приобщенные (t = 0,020). По показателю «Конфликтность» достоверно отличаются группы не приобщенных студентов и волейболистов (t = 6e-09), приобщенных студентов и волейболистов (t = 7e-06), футболисток и не приобщенных студентов (t = 0,007), футболисток и приобщенных студентов (t = 0,022), чирлидеров и волейболистов (t = 0e-05).

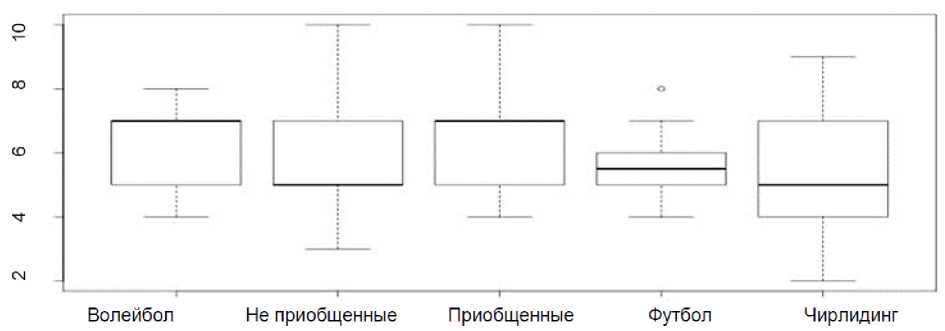

Сравнительный анализ выраженности фемининности – маскулинности во всех группах испытуемых указывает на то, что в большинстве случаев у девушек и юношей преобладает андрогинный тип гендерной идентичности (рис. 2).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ гендерной идентичности юношей и девушек – студентов вуза, приобщенных и не приобщенных к физической культуре и спорту

Для юношей, так же как и для девушек, вне зависимости от того, занимаются они спортом или нет, в большей степени свойственен андрогинный тип гендерной идентичности. В то же время, в зависимости от вида спорта и принадлежности этого спорта к традиционно «женским» или «мужским» видам, просматривается тенденция увеличения андрогинности у юношей, занимающихся «мужским» видом спорта, и увеличения «фемининности» у юношей, занимающихся «женским» видом спорта или не занимающихся спортом. Такой вывод подтверждается показателями статистического анализа (метод Kruskal – Wallis, критерий X-squared = 16.681, df = 8, p-value = 0.0336).

По данным статистики (Kruskal – Wallis rank sum test) значимые отличия между группами были выявлены по показателям методики К. Роджерса и Р. Даймонда «СПА»: «Адаптивность» (Kruskal – Wallis X-squared = 10.307, df = 4, p-value = 0.03557), «Самопринятие» (Kruskal – Wallis

X-squared = 57.362, df = 4, p-value = 1.039e-11), «Эмоциональная комфортность» (Kruskal – Wallis X-squared = 18.751, df = 4, p-value = 0.0008794), «Интернальность» (Kruskal – Wallis X-squared = 15.977, df = 4, p-value = 0.00305).

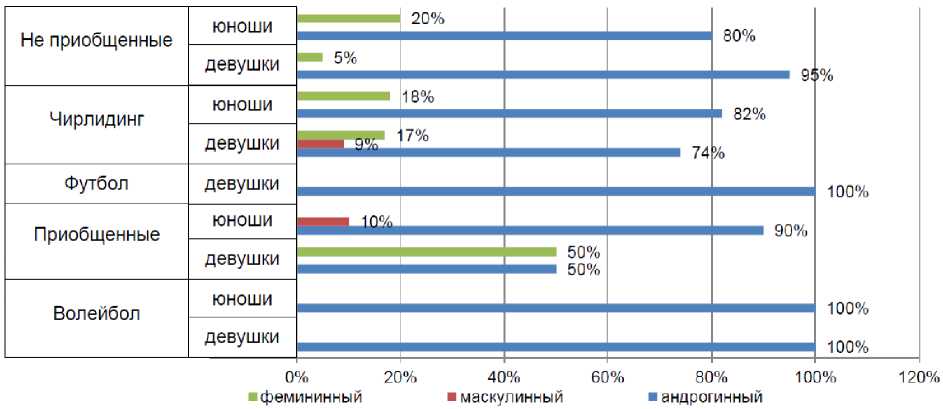

Post-hoc анализ шкал со значимыми различиями показал, что по адаптивности отличаются группы приобщенных и волейболистов (t = 0.0054), приобщенных и футболисток (t = 0.0331), приобщенных и чирлидеров (t = 0.0095). На рисунке 3 видно, что действительно адаптивность у всех групп исследуемых студентов высокая, однако у волейболистов она наиболее устойчивая.

Рисунок 3 – Сравнительный статистический анализ по показателю «Адаптивность» у всех групп испытуемых студентов

По шкале «Самоприятие» достоверно значимо расхождение между группой не приобщенных и волейболистов (t = 6.3e-13), приобщенных и волейболистов (t = 1.4e-07), футболисток и волейболистов (t = 1.3e-05), чирлидеров и волейболистов (t = 3.5e-14). Относительно «эмоциональной комфортности» видим значимые различия между показателями волейболистов и группами: не приобщенных (t = 3.5e-05), приобщенных (t = 0.0014), футболисток (t = 0.0724), чирлидеров (t = 0.0505). Также есть значимые различия между чирлидерами и не приобщенными студентами (t = 0.0266).

Существуют достоверные различия по показателю «Интернальность» между волейболистами и: не приобщенными (t = 0.0069), приобщенными (t = 6.8e-05), футболистами (t = 0.0640), чирлидерами (t = 0.0155), между приобщенными и не приобщенными (t = 0.0376), между чирлидерами и приобщенными (t = 0.0558).

Подтверждением сравнительного анализа по методике Т. Лири «Я-реальное и Я-идеальное» стало статистическое подтверждение, что значимые различия между юношами и девушками, занимающимися «женскими» видами спорта, были обнаружены по шкале «Я-идеальное» – «Агрессивность» (W = 139, p-value = 0.009323) и «Я-реальное» – «Альтруистичность» (W = 132, p-value = 0.005974). Значимые различия между юношами и девушками, занимающимися «мужскими» видами спорта, обнаружены по Я-идеальному, шкала «Эгоистичность» (W = 111, p-value = 0.006453), по Я-реальному, шкалы: «Авторитарность» (W = 89, p-value = 0.001245), «Эгоистичность» (W = 130, p-value = 0.02396), «Агрессивность» (W = 71, p-value = 0.0002324), «Дружелюбность» (W = 61, p-value = 9.535e-05), «Альтруистичность» (W = 129, p-value = 0.02297).

Среди приобщенных к спорту студентов значимые различия выявлены по Я-идеальному, шкалы: «Эгоистичность» (W = 42, p-value = 0.002409), «Агрессивность» (W = 32, p-value = 0.000601), «Подозрительность» (W = 10, p-value = 1.609e-05), «Подчиненность» (W = 66, p-value = 0.03184), «Зависимость» (W = 38, p-value = 0.001326). По Я-реальному: «Эгоистичность» (W = 30, p-value = 0.0004532), «Агрессивность» (W = 66, p-value = 0.03605), «Зависимость» (W = 56, p-value = 0.01277). Среди не приобщенных к спорту студентов значимые различия по Я-идеальному выявлены не были, по Я-реальному обнаружены по шкалам: «Эгоистичность» (W = 556, p-value = 0.03987), «Агрессивность» (W = 484, p-value = 0.005415), «Подозрительность» (W = 550, p-value = 0.03508).

Сравнение показателей Я-реального и Я-идеального внутри каждой группы испытуемых студентов потребовало сначала подсчета разности баллов между шкалами Я-реального и соответствующими шкалами Я-идеального для каждого испытуемого. Затем эти разности были проанализированы по критерию Краскела – Уоллиса отдельно для каждого пола. Значимые различия обнаружены у девушек по шкалам: «Агрессивность» (Kruskal – Wallis X-squared = 14.602, df = 4, p-value = 0.005601), «Подозрительность» (Kruskal – Wallis X-squared = 16.193, df = 4, p-value =

0.002771), «Подчиненность» (Kruskal – Wallis X-squared = 12.547, df = 4, p-value = 0.01371), «Зависимость» (Kruskal – Wallis X-squared = 21.182, df = 4, p-value = 0.0002914).

По показателям «Агрессивность» достоверно отличаются группа не приобщенных к спорту девушек и волейболисток (t = 0.01554), приобщенных девушек и волейболисток (t = 0.00018), девушек, занимающихся чирлидингом, и волейболисток (t = 0.013800), девушек, приобщенных и не приобщенных к спорту (t = 0.02785), футболисток и приобщенных к спорту (t = 0.03515). То есть разница, приближающаяся к невротизированно повышенному разрыву между Я-реальным и Я-иде-альным, высоко выражена у волейболисток, чуть меньше, но также явно у футболисток, затем идут девушки-чирлидеры, самые последние места занимают не приобщенные и приобщенные к спорту студентки. Это говорит о том, что по мере снижения нагрузки в спорте у девушек (от «мужских» видов спорта к «женским», затем к приобщенным, в конце к не приобщенным) снижается потребность в агрессивности, поскольку эта агрессивность реализуется в спортивной деятельности.

По показателю «Подозрительность» видна достоверная разница между девушками, приобщенными к спорту, и волейболистками (t = 0.00026), футболистками и волейболистками (t = 0.00381), чирлидерами и волейболистками (t = 0.00478), приобщенными и не приобщенными к спорту (t = 0.04690). Самый стабильный показатель «Подозрительность» наблюдается у волейболисток, более низкий – у не приобщенных, самый низкий – у приобщенных к спорту девушек. По показателю «Подчиненность» достоверная разница среди девушек-студенток выражена у не приобщенных и волейболисток (t = 0.0331), приобщенных и волейболисток (t = 0.0013), футболисток и волейболисток (t = 0.0090). По показателю «Зависимость» видим разницу между группой не приобщенных девушек и волейболисток (t = 0.0015), приобщенных и волейболисток (t = 3.6e-06), футболисток и волейболисток (t = 0.0450), чирлидеров и волейболисток (t = 0.0033), приобщенных и не приобщенных (t = 0.0089), футболисток и приобщенных (t = 0.0234), чирлидеров и приобщенных (t = 0.0173).

У мужчин достоверные различия были выявлены по шкалам методики Т. Лири: «Авторитарность» (Kruskal – Wallis X-squared = 13.261, df = 3, p-value = 0.004105), «Подозрительность» (Kruskal – Wallis X-squared = 24.656, df = 3, p-value = 1.822e-05), «Зависимость» (Kruskal – Wallis X-squared = 14.135, df = 3, p-value = 0.002727).

Достоверное различие в показателях между Я-реальным и Я-идеальным выражено у юношей, приобщенных и не приобщенных к спорту (t = 0.01626), у волейболистов и не приобщенных юношей (t = 0.00058). По показателю «Авторитарность» наиболее авторитарными хотят быть не приобщенные (по сравнению с приобщенными и волейболистами).

По шкале «Подозрительность» разница между Я-реальным и Я-идеальным у юношей проявляется в группах приобщенных и не приобщенных (t = 0.00018), волейболистов и не приобщенных (t = 3.2e-06), чирлидеров и не приобщенных (t = 0.00216), чирлидеров и волейболистов (t = 0.04274). Чем дальше от занятий спортом и чем гендерно специфичнее нагрузка у приобщенных к спорту юношей, тем выше разница между Я-реальным и Я-идеальным по показателю «Подозрительность», что мы склонны относить к невротизированно повышающейся разнице.

По показателю «Зависимость» разница между Я-реальным и Я-идеальным у юношей выражается в группе волейболистов и не приобщенных (t = 0.00038), у чирлидеров и не приобщенных (t = 0.01022), у волейболистов и приобщенных (t = 0.04092).

В результате проведенных исследований делаем следующие выводы:

-

1. Физическая культура и спорт оказывают непосредственное влияние на самоотношение студентов и являются средством социализации молодежи посредством изменения их образа телесности в зависимости от степени приобщенности к спорту. Нами было дано новое определение модальности «Я-эстетическое» и уточнено понятие «Я-физическое».

-

2. В ходе эмпирических исследований было установлено, что модальность телесности Я-эстетическое является наиболее значимой для девушек, независимо от уровня приобщенности их к спорту и гендерной идентичности в спорте, а также для юношей, занимающихся гендерно не специфичным видом спорта (чирлидинг). Модальность Я-физическое является наиболее значимой для юношей, занимающихся гендерно специфичным видом спорта (волейбол, футбол и т. д.). У студентов, не приобщенных к физической культуре и спорту, формирование самоотноше-ния осуществляется не через физическую и эстетическую эго-идентичность.

-

3. Дифференциация модальностей Я-физическое и Я-эстетическое у студентов вуза зависит от степени приобщенности к физической культуре и спорту: чем больше приобщенность, тем меньше дифференциация, когда Я-физическое и Я-эстетическое расцениваются как единый компонент.

-

4. Целью нашего исследования было изучить самоотношение у студентов вуза, по-разному относящихся к спорту и вовлеченных в спортивную деятельность, в различные по гендер-

- ному признаку виды спорта. Было установлено, что показатели «Самопринятие», «Самоценность» и «Самоуверенность» прямо пропорционально зависят от занятий спортом и от характера спортивной деятельности, а также от присутствия значимости эстетического компонента Я-об-раза. Установлено, что у всех девушек и юношей, несмотря на то, занимаются они спортом или нет, уровень интернальности выражен нормативными показателями. Юноши отличаются нормативной социальной желательностью безотносительно к наличию физических нагрузок. Приобщенные к спорту юноши не имеют склонности к уходу от реальности, так как занятия спортом или физической культурой помогают им самореализоваться.

-

5. Девушки и юноши, занимающиеся гендерно не специфичными видами спорта, проявляют тенденцию к внутренней конфликтности, недовольство собой и стремление к изменению, прослеживается неудовлетворенность в восприятии собственного образа Я и желание достижения идеального образа Я. Девушки, занятые в «мужских» видах спорта, а также не приобщенные к спорту, показывают наивысшую выраженность андрогинной гендерной идентичности. Юноши, занятые в «мужских» видах спорта и приобщенные к физической культуре, демонстрируют ярко выраженную андрогинную гендерную идентичность. Юноши, занятые в «женских» видах спорта, а также не приобщенные к спорту, демонстрируют явный прирост фемининных тенденций в гендерной идентичности, что может порождать у них внутреннее напряжение, недовольство собой, психологический дискомфорт.

-

6. Результатом исследования стало убеждение, что наибольший вред развитию гендерной идентичности, позволяющей формировать адекватное самоотношение у юношей и девушек – студентов вуза, наносит отсутствие занятий спортом у юношей, нежели у девушек.

-

7. Юноши и девушки, занимающиеся спортом, независимо от того, является ли он гендерно специфичным, а также приобщенные к спорту и физической культуре студенты обоих полов демонстрируют высокий уровень гармоничной разницы между Я-реальным и Я-идеальным по таким показателям Я-образа, которые предполагают адекватное межличностное взаимодействие: сотрудничество, ответственность, доверительность. У всех занимающихся и приобщенных к спорту юношей и девушек есть склонность к гармоничному развитию Я-идеальных черт: для девушек – фемининных, для юношей – маскулинных. Юноши и девушки, занимающиеся гендерно не специфичными видами спорта, стремятся усилить свои маскулинные качества. Эти выводы подтверждены статистическим показателями, которые при равной андрогинии в группах девушек показывают четкую дифференциацию в коэффициенте.

-

8. На основе теоретических и эмпирических исследований самоотношения и модальностей образа телесности у студентов, приобщенных и не приобщенных к физической культуре и спорту, было составлено учебно-методическое пособие, которое может быть полезно как самим студентам вуза, по разному относящимся к спорту, так и специалистам, работающим со студентами и молодежью в области физической культуры и спорта.

В качестве перспектив исследования видим разработку специальных опросников для изучения более глубокой рефлексивности модальностей образа телесности у студентов, по-разному относящихся к спорту и физической культуре, исследование этих отношений у групп студентов, занимающихся эстетическими видами спорта (гимнастика, синхронное плавание, спортивные танцы), разработку коррекционно-развивающей программы для не приобщенных студентов с целью изменения негативного самоотношения посредством образа телесности, а именно Я-эстетического и Я-физического.

Ссылки:

-

1. Волкова Т.Г. Психология самосознания : учеб. пособие. М., 2013. 296 с. ; Ее же. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции : метод. материалы к курсу / сост. И.А. Мананникова. М., 2013. 62 с. ; Abbott B.D., Barber B.L. Differences in functional and aesthetic body image between sedentary girls and girls involved in sports and physical activity: Does sport type make a difference? // Psychology of Sport and Exercise Journal. 2011. № 12. Р. 333–342 ; Blind E.M., Stratta T.M. «Sport career death» of college athletes: involuntary and unanticipated sport exist // Journal of Sport Behavior. 1992. Vol. 15, issue 1. Р. 3–20 ; Harris D.V. Female Athlete // Sport Psychology / eds. J.R. May, M.J. Asken. New York, 1987. P. 99–116.

-

2. Джанерьян С.Т. Психология профессионального самосознания : учебник. Ростов-н/Д., 2008. 240 с. ; Ермаков В.А. Психология в индустрии спорта : хрестоматия. М., 2011. 615 с.

-

3. Классические и современные методы диагностики самосознания личности : учеб.-метод. пособие / сост. Л.И. Дементий. Омск, 2010. 76 с. ; Harris D.V. Op. cit.

-

4. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А.А. Реана. СПб. ; М., 2002 ; Психология телесности / под ред. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. М., 2011. 731 с.

-

5. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры : учеб. пособие. СПб., 1999. 368 с.

-

6. Там же.

-

7. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. М., 1993. 32 с.

Список литературы Психологические особенности самоотношения профессиональных и непрофессиональных спортсменов -студентов вуза

- Волкова Т.Г. Психология самосознания: учеб. пособие. М., 2013. 296 с.

- Ее же. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции: метод. материалы к курсу/сост. И.А. Мананникова. М., 2013. 62 с.

- Abbott B.D., Barber B.L. Differences in functional and aesthetic body image between sedentary girls and girls involved in sports and physical activity: Does sport type make a difference?//Psychology of Sport and Exercise Journal. 2011. № 12. Р. 333-342

- Blind E.M., Stratta T.M. «Sport career death» of college athletes: involuntary and unanticipated sport exist//Journal of Sport Behavior. 1992. Vol. 15, issue 1. Р. 3-20

- Harris D.V. Female Athlete//Sport Psychology/eds. J.R. May, M.J. Asken. New York, 1987. P. 99-116.

- Джанерьян C.T. Психология профессионального самосознания: учебник. Ростов-н/Д., 2008. 240 с.

- Ермаков В.А. Психология в индустрии спорта: хрестоматия. М., 2011. 615 с.

- Классические и современные методы диагностики самосознания личности: учеб.-метод, пособие/сост. Л.И. Дементий. Омск, 2010. 76 с.

- Психология человека от рождения до смерти/под общ. ред. A.A. Реана. СПб.; М., 2002

- Психология телесности/под ред. В.П. Зинченко, T.C. Леви. М., 2011. 731 с.

- Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: учеб. пособие. СПб., 1999. 368 с.

- Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. М., 1993. 32 с.