Психологические составляющие процесса оценивания чрезвычайных ситуаций горноспасателями

Автор: Данилова Светлана Владимировна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психодиагностика и познание личности

Статья в выпуске: 3 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе эмпирического исследования в статье проводится краткий анализ психологических механизмов оценивания чрезвычайных ситуаций. Обоснованы психологические составляющие процесса оценивания чрезвычайных ситуаций горноспасателями.

Психологические составляющие, оценивание, чрезвычайные ситуации, горноспасатели, когнитивный, эмоциональный и поведенческий стили личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14989411

IDR: 14989411 | УДК: 159.9:

Текст научной статьи Психологические составляющие процесса оценивания чрезвычайных ситуаций горноспасателями

Постоянно усложняющиеся условия современной жизни, научно-технический прогресс позитивно влияют на социальное и экономическое развитие, но в то же время приводят к росту экстремальных и чрезвычайных ситуаций (ЧС), техногенных катастроф, аварий, взрывов, пожаров и т. д. От специалистов, которые направляются в зоны ЧС, требуется умение мгновенно оценить данные ситуации и принять быстрые решения для их ликвидации. Важность изучения психологических особенностей оценивания ЧС специалистами рискоопасных профессий, в частности, специалистами Государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС), обусловлена спецификой их деятельности. В их задачи входит не только ликвидация ЧС, но и спасение людей.

При изучении особенностей деятельности горноспасателей нужно отметить значимость адекватных выводов при оценивании ЧС, так как их служба протекает в условиях риска для жизни, требующих от спасателей быстрого и правильного реагирования при дефиците как времени, так и информации. Поскольку когнитивные, эмоциональные и поведенческие процессы поиска причинно-следственных связей вызваны необходимостью в понимании явлений, событий, ситуаций и поведения других людей, то индивидуальные стили личности всегда будут адаптивным психическим процессом к природной, социальной среде и к условиям выполнения служебных обязанностей горноспасателей.

Понятие оценки, оценивания рассматривается в работах Н. А. Батурина, А. А. Ивина, Г. П. Выжлецова и понимается как сознательное действие, целью которого является оценка, и это действие человек совершает в процессе своей профессиональной деятельности 1. Суть акта оценки состоит из трех компонентов: 1) отражения предмета оценки — предметом оценки могут быть самые различные объекты и явления, их отдельные свойства или, наоборот, совокупность объектов и явлений и взаимодействия между ними, принятых за целое (ситуации); 2) актуализации, выбора или реконструкции существующего основания, т. е. оценочное основание, которое бывает двух типов: аффективное (формируется в рамках эмоционального способа отражения) и когнитивное (как совокупность образов предметов, упорядоченных за счет субъективных предпочтений);

-

3) сравнения предмета с основанием, результатом чего и является оценка (точнее, оценка-результат).

Понятия «стиль», «индивидуальный стиль» рассматривались в работах И. В. Выбойщика, И. П. Шкура-товой, Л. И. Габдулина и др. Стиль понимается ими как комплекс со сложными внутренними и внешними связями, который участвует в процессах активной адаптации человека к условиям внешней среды 2.

И. П. Шкуратова отмечает, что применение именно стилевого подхода при исследовании особенностей личности обладает следующими преимуществами:

-

1) стилевые характеристики непосредственно связаны с деятельностью и поведением личности. В деятельности стили личности всегда влияют на результат, поэтому прогноз, основанный на знании стиля, является более надежным и точным;

-

2) стилевые характеристики всегда влияют на поведение человека. Особенно это касается когнитивных стилей, потому что они связаны с обработкой любой поступающей информации. Знание когнитивных стилей позволяет прогнозировать поведение человека в самых разных ситуациях;

-

3) стили связаны с системообразующей функцией, благодаря которой они оказываются средоточием многих личностных характеристик 3.

И. В. Выбойщик разграничил стили на три большие группы. Первая — стили, связанные с приемом и переработкой информации. Они базируются на особенностях интеллекта и входят в метастиль отношений и стиль жизни. Третья группа — это стили организации поведения и деятельности. Они базируются на особенностях мотивационно-регуляторной сферы и входят в метастиль активности и стиль жизни. Стиль оценивания отнесен ко второй группе стилей и занимает промежуточное положение между стилем обработки информации о среде и стилями организации поведения и деятельности 4.

Простое наблюдение не позволяет получить полную информацию об окружающей среде, поэтому человек склонен выстраивать объяснение и делать интерпретационные выводы 5. Отражая данную реальность и делая атрибутивные выводы, человек с присущим ему жизненным опытом, под влиянием проекций и переносов, может их искажать, что, в свою очередь, отражается на характеристиках его активности и, как следствие, происходит переоценка диспозиционных и недооценка ситуационных факторов. Нередко данные объяснения являются ложными, неадекватными, в том числе и по причине ограниченности наличной информации и дефицита времени, что также отражается на восприятии событий, происходящих с ним, и на результатах его деятельности.

При изучении психологических особенностей оценки чрезвычайной ситуации (ОЧС) нами были взяты за основу структурные компоненты личности, поэтому следует учесть для дальнейшего анализа, что каждый человек индивидуален и обладает своеобразным комплексом способов осуществления процесса оценивания, который, в свою очередь, входит в общую систему стиле-

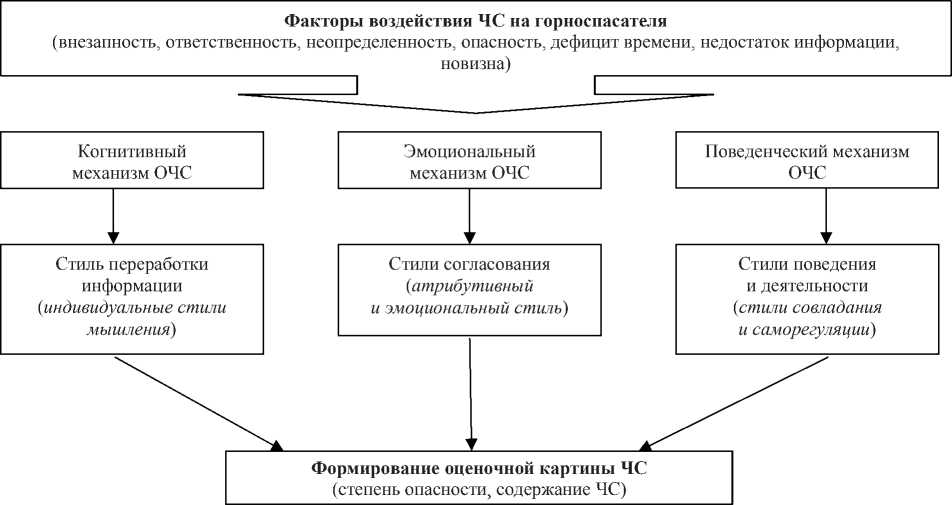

Рис . Психологические составляющие процесса оценивания чрезвычайной ситуации

вой сферы человека. Стиль отражает, то, как, каким образом и какими способами человек реализует свою активность в любых ситуациях.

Анализ работ, посвященных изучению специфики деятельности специалистов ГВГСС, позволил нам выделить следующие элементы в деятельности горноспасателей, которые, на наш взгляд, активизируют атрибутивные процессы: правильная оценка чрезвычайной ситуации позволяет установить проблему, идентифицировать альтернативы для ее устранения и отобрать наилучший вариант; принять решение в условиях дефицита времени; выработать адекватную стратегию поведения в экстремальной ситуации; определить тип реагирования в чрезвычайной ситуации, так как служебная деятельность горноспасателя предполагает активность личности, направленную на источник опасности с целью ее устранения. Успех при проведении аварийноспасательных работ зависит от того, насколько эффективно выполняют свои обязанности все члены коллектива, т. е. от слаженности и сработанности или умения работать в коллективе, понимания эмоционального состояния других людей; режима тревожного ожидания сигнала на выезд, т. е. постоянной готовности к «боевым» действиям.

Исходя из изложенного, мы предлагаем следующую схему психологических составляющих процесса оценивания чрезвычайной ситуации горноспасателями (рис.).

Данная схема может быть интерпретирована следующим образом. Объективные особенности чрезвычайной ситуации отражаются на структурных компонентах личности — когнитивном, эмоциональном и поведенческом. В зависимости от интеллекта, характера, мотивации и опыта взаимодействия с ЧС происходит формирование стилевых особенностей при взаимодействии с ней. Данные стили упрощают взаимодействие специалиста с ЧС, так как становятся универсальными. В зависимости от особенностей личности горноспасателя вырабатываются индивидуальные стили мышления, атрибутивный и эмоциональный стили, а также стиль совладания и саморегуляции.

Изучение психологических особенностей оценивания ЧС горноспасателями проводилось с помощью следующих психодиагностических методик: шкала оценки трудности и неопределенности ситуации (ОТНС) Н. Е. Водопьяновой; методика «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана ; модифицированный опросник атрибутивного стиля М. Селигмана (адаптация Л. М. Рудиной); методика диагностики индивидуальностилевых особенностей саморегуляции ССП-98 «Стилевая саморегуляция» (В. Моросанов и Е. Коноз).

Исследование проводилось на базе Учебнооперативного центра военизированного горноспасательного отряда в Донецке. Выборка составила 106 специалистов ГВГСС, возраст испытуемых — от 23 до 50 лет.

По результатам исследования выявлена взаимосвязь оценки трудности и неопределенности ЧС и стилей личности. Так, существуют значимые различия в степени угрозы ЧС и возможности ее контроля у лиц с разной выраженностью параметров стиля «импульсивность-рефлексивность». Низкая степень стрессогенности ситуации отмечается в группе испытуемых с рефлексивным стилем, а высокая вероятность угрозы жизни значимо чаще характеризует ЧС в представлениях «медленных» и «импульсивных». Для рефлексивных испытуемых характерна более выраженная возможность контроля за протеканием и условиями ЧС по сравнению с лицами, имеющими другие полюсы стиля «импульсивность-рефлексивность».

Выявлено, что такие параметры атрибутивного стиля, как «время неудач», выражены при низких значениях критериев «возможность контроля» (r = –0,376; р ≤ 0,01); «сложность понимания чрезвычайной ситуации» (r = –0,315; р ≤ 0,05); «время успеха» (r = –0,318; р ≤ 0,05). Ощущение возможности контролировать непредвиденно возникшие события оптимистичные личности объясняют постоянными причинами, указывая на повторяющиеся ситуации, используя категорию «всегда», а спасатели с пессимистичными установками чаще отмечают временные причины, связанные с ситуативными характеристиками личности или ситуации, используя категории «редко» и «иногда».

Такая первичная оценка, как «степень несправедливости и вызова» имеет значимо низкие показатели у спасателей с выраженными результатами по параметрам атрибутивного стиля «время успеха» (r = –0,272; р ≤ 0,05) и «я-успех» (r = –0,270; р ≤ 0,05). Этот факт свидетельствует о том, что испытуемые, у которых вре-менна´я транспектива характеризуется пессимистичной установкой, считают, что требования, которые им предъявляют условия их профессиональной деятельности, а также энергетические затраты больше, чем вознаграждение.

Существует обратная значимая связь между стилем саморегуляции «программирование» и такими оценочными параметрами, как «степень вызова или несправедливости» (r = –0,382; р ≤ 0,05), а также «степень не-контролируемости ситуации» (r = –0,459; р ≤ 0,01). Она отражает комплекс тех внешних и внутренних условий активности, учет которых сам субъект считает необходимым для успешной исполнительской деятельности. Такая модель несет функцию источника информации, на основании которой субъект осуществляет программирование собственно исполнительских действий, включает информацию о динамике условий в процессе деятельности. При этом вероятность неконтролируемости ЧС значительно снижается. По мнению таких испытуемых, ситуация не причиняет особого вреда, а противо- речия между затратами и морально-материальным вознаграждением сведены к минимуму.

Вывод. Таким образом, в ходе теоретикоэмпирического исследования психологических составляющих и особенностей оценивания горноспасателями чрезвычайных ситуаций можно отметить, что оценивание осуществляется на основе специальных атрибутов, позволяющих отнести данную ситуацию к тому или иному типу и уровню сложности, опасности и неопределенности. Переработка, оценивание и продуцирование информации горноспасателем осуществляется не произвольно, а по заданным шаблонам его психических процессов, стилевым особенностям личности, которые отображаются в собственной модели взаимодействия с ЧС. Поэтому для анализа психологических составляющих оценивания чрезвычайной ситуации необходимо, с одной стороны, изучение содержательных характеристик деятельности, с другой — учет когнитивных, эмоциональных и поведенческих стилей личности.

Стиль «импульсивность-рефлексивность» выступает детерминантой оценки ЧС как потенциально опасной, оптимистический и пессимистический стили являются факторами адекватного оценивания ЧС, а стилевые особенности саморегуляции состоят в развитии процессов моделирования достижения целей и программирования действий.

-

1 Батурин Н. А. Оценочная функция психики. М., 1997. 306 с.

-

2 См., напр.: Выбойщик И. В. Влияние оценочного стиля на адекватность оценивания // Практическая психология. 2003. Ежегодник. Т. VI : мат-лы Региональной науч.-практ. конф. 27–28 марта 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 44–46.

-

3 Шкуратова И. П. Стилевой подход к исследованию личности: проблемы и перспективы // Индивидуальные и стилевые особенности личности. Ростов н/Д, 2002. С. 29–45.

-

4 Выбойщик И. В. Указ соч. С. 45.

-

5 Янчук В. А. Консультативно-коррекционная практика: атрибутивная терапия наученной беспомощности // Психология. 2001. № 1. С. 3–21.

Список литературы Психологические составляющие процесса оценивания чрезвычайных ситуаций горноспасателями

- Батурин Н. А. Оценочная функция психики. М., 1997. 306 с.

- Выбойщик И. В. Влияние оценочного стиля на адекватность оценивания//Практическая психология. 2003. Ежегодник. Т. VI: мат-лы Региональной науч.-практ. конф. 27-28 марта 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 44-46.

- Шкуратова И. П. Стилевой подход к исследованию личности: проблемы и перспективы//Индивидуальные и стилевые особенности личности. Ростов н/Д, 2002. С. 29-45.

- Выбойщик И. В. Указ соч. С. 45.

- Янчук В. А. Консультативно-коррекционная практика: атрибутивная терапия наученной беспомощности//Психология. 2001. № 1. С. 3-21.