Психологическое пространство личности как регулятор совладающего поведения

Автор: Забара И.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена взаимосвязь между психологическим пространством личности и совладающим поведением. Раскрыто понятие «психологическое пространство личности», характеристики соответствующего феномена - суверенность, депривированность, сверхсуверенность. Представлены его измерения, соответствующие основным сферам человеческого бытия (физическое, социальное, духовное). В контексте авторского понимания феномена «психологическое пространство личности» описаны связанные с ним аспекты - психологическая граница личности и особенности ее взаимодействия с окружающей средой. Приводятся результаты эмпирического исследования особенностей совладающего поведения в условиях суверенности психологического пространства и выраженности функций психологических границ. Установлено, что суверенность психологического пространства и психологические границы личности оказывают воздействие на совладающее поведение. Делаются выводы: при снижении суверенности отдельных измерений психологического пространства усиливается напряженность таких копингов как дистанцирование, поиск социальной поддержки, принятие ответственности; с увеличением выраженности отдающей функции границы в большей мере проявляется поиск социальной поддержки, и в меньшей - бегство-избегание; адаптивный копинг «планирование решения» проблемы обусловлен проницаемостью психологической границы.

Психологическое пространство и психологическая граница личности, совладающее поведение, суверенность психологического пространства, копинг-стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/148330557

IDR: 148330557 | УДК: 159.9 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.06.P.083

Текст научной статьи Психологическое пространство личности как регулятор совладающего поведения

ботах С.К. Нартовой-Бочавер. Автор определяет его как «субъективно значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека» [14, с. 97]. А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко трактуют данное понятие как «субъективизированную среду» [5], которую субъект определяет и поддерживает как свою и которая детерминируется его жизненными целями, принципами, смыслами, ценностями.

Качество психологического пространства личности определяется степенью его суверенности, которая позволяет приписывать авторство тому и осуществлять контроль, над тем, что человек счи- тает своим, ценным для себя [17]. Суверенность предполагает нормальное развитие и уверенное функционирование личности, понимание своего места в мире. Крайними точками континуума ощущения суверенности личного пространства выступают депривирован-ность и сверхсуверенность. Депри-вированность (травмированность) предполагает фрагментацию собственного бытия, чувство отчужденности от собственной жизни размытость ощущения «Я» и «неЯ». Сверхсуверенность (квазисуверенность) выступает как сверхкомпенсация в ответ на избыточную депривацию или является следствием фрустрации потребности поддерживать иллюзорное представление о себе. Это может приводить к неадекватному восприятию реальности и завышенной оценке своих возможностей [15].

Измерения психологического пространства личности, отражающие основные аспекты человеческого бытия, включают в себя физическое тело, территорию, вещи, привычки, социальные связи, ценности [14, с. 106]. В трактовке С.К. Нартовой-Бочавер конструкт «психологическое пространство личности» тесно связан с такими понятиями как «психологические границы» личности и «психологическое преодоление» или «копинг» (от англ. coping – справляться) [14,с.105].

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ КАК РЕГУЛЯТОР СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Исследованием различных аспектов феномена «психологическая граница» занимались Г. Аммон, Т.С. Леви, С.К. Нартова-Боча-вер, Т.В. Пивненко, Ю.М. Плюснин, В.Тауск, А.Ш.Тхостов, П. Федерн, Е.О. Шамшикова и др. [18] Развитие границы происходит в процессе преодоления индивидом симбиотических связей. Сепарация предполагает отделение «Я» от другого субъекта (ребенка от матери), восприятие «Я» как самостоятельной инстанции, что позволяет формировать собственное физическое, социальное и духовное пространства [1].

Т.С. Леви определяет психологическую границу как «вирту-ально-энергийное образование, функциональный орган, который возникает в активности индивида, взаимодействующего со средой» [11, с. 232]. Сильная и сбалансированная граница определяется энергией исогласованностью выраженности ее функций: невпускающей, проницаемой, вбирающей, отдающей, сдерживающей, спокойно-нейтральной [10]. Функции психологических границ определяют качество функционирования «Я» в своем психологическом пространстве. Этот тезис подтверждается исследованиями взаимосвязи суверенности пространства и функций границ [2; 16].

По мнению С.К. Нартовой-Бо-чавер, копинг – это «индивидуальный способ взаимодействия индивида с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями» [14, с. 105]. В такой трактовке копинг направлен на поддержание благополучия психологического пространства личности и «целостности личностных границ» [14, с. 105]. Одну из самых известных теорий копинга разработал Р. Лазарус, описывая осознанные стратегии совладания со стрессом [8]. Совладание включает всебя влияние на ситуацию, эмоциональные процессы и восполне- ние ресурсов. Важным ресурсом, по мнению Т.В. Левковой, является позитивный характер Я-концепции, уверенность индивида в способности контролировать ситуацию, эмоциональная устойчивость [12].

В исследовании М.В. Крековой показана взаимосвязь между особенностями совладающего поведения и степенью суверенности психологического пространства. У людей с высокой степенью суверенности проявляется активная позиция при разрешении сложных ситуаций. Депривированные индивиды (с низкой степенью суверенности) используют стратегии совладания, «игнорирующие обратную связь от собственного энергетического состояния и ситуационный контекст» [6, с. 132]. Сверхсуверенных людей характеризует меньшая напряженность копингов, так как они отделены от окружающего мира.

На сегодняшний день механизмы взаимосвязи между совладаю-щим поведением и суверенностью психологического пространства, а также функциональным потенциалом психологических границ изучены недостаточно, что и определило цель исследования: изучение особенностей совладющего поведения в контексте суверенности психологического пространства и функциональности психологических границ.

Ход и результа ты исследования. В исследовании приняли участие 46 человек, студенты 2 и 3 курсов факультета психологии Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова» в возрасте от 20 до 22 лет, 7 юношей, 39 девушек.

Сро ки про ве де ния ис сле до ва ния: сентябрь– октябрь 2024 года.

Ме то ды ис сле до ва ния: эмпирические (опрос), статистический анализ. Использовались опросники:

-

• «Суверенность психологического пространства – 2010» (С.К. Нар-това-Бочавер), устанавливающий уровень депривированности, суверенности, сверхсуверенности [13];

-

• «Психологическая граница личности» (Т.С. Леви), позволяющий определить выраженность функций психологической границы [9];

-

• «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман в адаптации Т. Крюковой, Е. Куф-тяк), предназначенный для определения копинг-стратегий индивида [7].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов описательной статистики, с использованием критерия Фридмана, рангового коэффициента корреляции Спирмена.

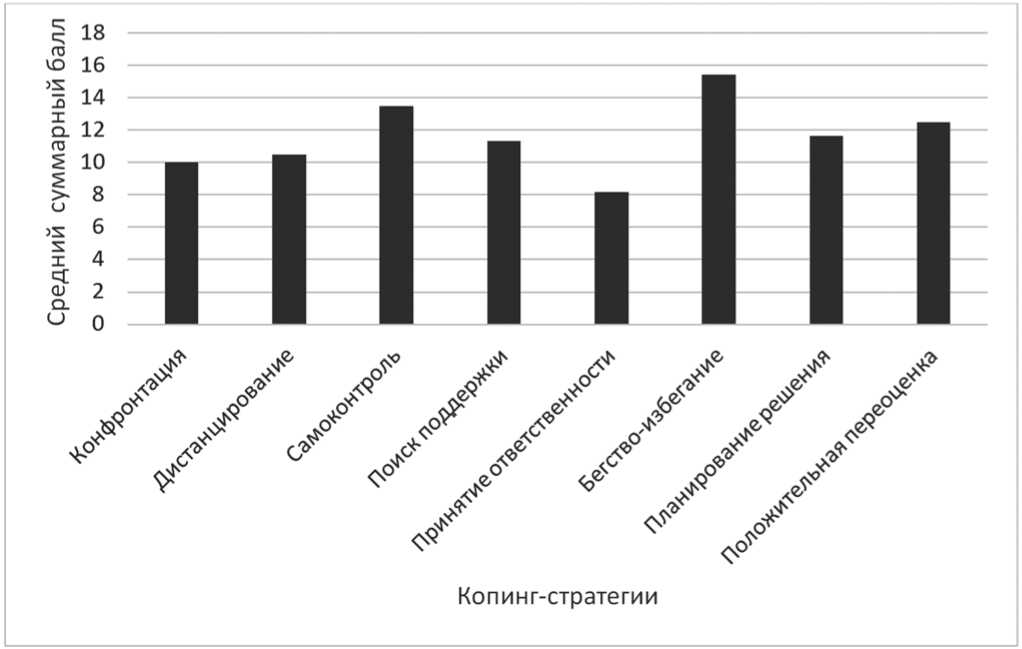

Рисунок иллюстрирует выраженность используемых студентами стратегий совладания.

Результаты тестирования показали, что у обучающихся преобладает средний уровень напряженности копинг-стратегий. Такие копинги как бегство-избегание, самоконтроль, положительная переоценка имеют более высокий уровень напряжения, что подтверждается статистически с использованием критерия Фридмана при уровне значимости p 0,01. Полученные данные соответствуют интенсивности, информационной насыщенности и стрессогенности студенческой жизни, подтверждают необходимость поиска ресурсов снижения напряженности совладающего поведения.

Данные, полученные по методике Т.С. Леви, показывают преобладание среднего уровня функциональности психологических границ личности. С помощью критерия Фридмана установлено, что наиболее выражены невпускающая, проницаемая, вбирающая и отдающая границы (см. Таблицу 1).

Представленные данные свидетельствуют о том, что большинство студентов отмечает право на независимость своего пространства, умеет сказать «нет», выбирает и отклоняет неприятные внешние воздействия, ощущает уверенность в себе, может идентифицировать себя с другими, но сохраняет свое «Я».

Рисунок. Выраженность копинг-стратегий у студентов

Сочетание вбирающей и отдающей функций границы позволяет им активно стремиться к удовлетворению своих потребностей, и в то же время выражать себя вовне. Преобладание низкого и среднего уровней функционирования сдерживающей и спокойно-нейтральной функций границ показывает, что испытуемые как сдерживают внутренние позитивные и негативные импульсы, так и проявляют в спокойной обстановке активность не всегда адекватно ситуации.

С помощью методики С.К. Нарто-вой-Бочавер установлены уровни выраженности суверенности измерений психологического пространства: суверенности физического тела (далее – СФТ), суверенности территории (далее – СТ), суверенности вещей (далее – СВ), суверенности привычек (далее – СП), суверенности социальных связей (далее – СС), суверенности ценностей (далее – СЦ) (см. Таблицу 2).

У респондентов сбалансированно представлены все измерения суверенности психологического пространства, почти половина из них демонстрирует умеренную или нормальную суверенность. У части студентов зафиксированы травми-рованность, депревированность сверхсуверенность и квазисуверенность.

Нами установлены корреляционные связи между отдельными функциями психологических границ личности и показателями суверенности психологического пространства (см. Таблицу 3).

Наибольшее количество измерений суверенности психологического пространства связано с невпускающей функцией психологической границы личности. Чем больше у личности выражены доверие к миру, самопринятие способность обозначать свое место в мире, выражать себя, поддерживать свою идентичность, устанавливать контакты, принятие личной ответственности за отношения с людьми, экзистенциальная уверенность, осмысленность, ценности собственного бытия, тем лучше она может останавливать негатив- ные воздействия извне, тем больше ощущает право на свое внутреннее пространство.

Доверие, самопринятие, способность обозначать свое место в мире, осмысленность и ценность собственного бытия способствуют выраженности вбирающей границы, внутреннего права на активное удовлетворение своих потребностей. Чем больше доверие, само-принятие, тем больше личность ощущает право выражать себя при адекватных условиях, тем лучше может «контейнировать» внутреннюю энергию, если этого требуют обстоятельства.

Суверенность психологического пространства и функции психологических границ определяют особенности взаимодействия человека с миром. С помощью корреляционного анализа Спирмена мы установили взаимосвязи между психологическими границами личности, показателями суверенности психологического пространства и особенностями совладающе-го поведения (см. Таблицу 4).

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ КАК РЕГУЛЯТОР СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Показатели функций психологических границ личности

Показатели суверенности измерений психологического пространства

Корреляционные связи между показателями психологических границ личности и суверенности психологического пространства

Корреляционные связи психологических границ личности и показателей суверенности психологического пространства с копинг-стратегиями

Таблица 1

|

Уровни |

Виды психологических границ / количество респондентов, % |

|||||

|

Не впускающая |

Проницаемая |

Вбирающая |

Отдающая |

Сдерживающая |

Спокойная |

|

|

Низкий |

33,3 |

16,7 |

16,7 |

25,0 |

50,0 |

50,0 |

|

Средний |

41,7 |

66,6 |

66,6 |

41,7 |

50,0 |

41,7 |

|

Высокий |

25,0 |

16,7 |

16,7 |

33,3 |

0 |

8,3 |

Таблица 2

|

Уровни |

Измерения суверенности / количество респондентов, % |

|||||

|

СФТ |

СТ |

СВ |

СП |

СС |

СЦ |

|

|

Низкий, пониженный |

26,1 |

21,7 |

26,1 |

23,9 |

21,7 |

30,5 |

|

Средний |

47,8 |

56,6 |

47,8 |

47,8 |

50,0 |

47,8 |

|

Высокий, повышенный |

26,1 |

21,7 |

26,1 |

28,3 |

28,3 |

21,7 |

Таблица 3

|

Виды границ |

Коэффициент корреляции r при уровне значимости p < 0,05 |

Сферы суверенности |

|

Невпускающая |

0,77 |

СФТ |

|

0,51 |

СТ |

|

|

0,49 |

СВ |

|

|

0,45 |

СС |

|

|

0,58 |

СЦ |

|

|

Вбирающая |

0,62 |

СФТ |

|

0,55 |

СТ |

|

|

0,41 |

СЦ |

|

|

Отдающая |

0,69 |

СФТ |

|

Спокойно-нейтральная |

0,73 |

СФТ |

Таблица 4

|

Копнг-стратегии |

Сферы суверенности; виды границ |

Коэффициент корреляции r при уровне значимости p < 0,05 |

|

Дистанцирование |

СВ |

–0,55 |

|

СП |

–0,45 |

|

|

СЦ |

–0,42 |

|

|

Поиск социальной поддержки |

СФТ |

–0,44 |

|

СС |

–0,51 |

|

|

Отдающая |

+0,62 |

|

|

Принятие ответственности |

СТ |

–0,44 |

|

СЦ |

–0,48 |

|

|

Бегство-избегание |

Отдающая |

–0,58 |

|

Планирование решения проблемы |

Проницаемая |

+0,66 |

Дистанцирование (снижение значимости ситуации и степени эмоциональной вовлеченности в нее) увеличивается при депривирован-ности возможностей самопрезен-тации, поддержания собственной идентичности, сложностях установления контакта с действительностью и низком ресурсе самопод-держки; ощущении неопределенности среды и социального статуса; снижении ответственности за отношения с людьми, навязывании со стороны окружения неблизких индивиду ценностей.

Поиск социальной поддержки (ориентация на взаимодействие, ожидание помощи, поддержки, сочувствия, обращение за помощью к экспертам) обусловлен снижением уровня доверия к себе, само-принятия, сложностями в выборе референтной группы, принятия ответственности за отношения с людьми. Поиск социальной поддержки усиливается также при повышении выраженности отдающей функции границы, когда индивид имеет тенденцию выражать свои внутренние импульсы.

Принятие ответственности (признание субъектом своей роли в возникновении проблемы, сочетающееся, возможно, с самокритикой, чувством вины, поиском причины проблемы в себе) сопровождается снижением возможности защищаться от стимуляции среды, контролировать интенсивность контактов; непониманием своего статуса в группе; проблемами сэкзистенциальной уверенностью, осмысленностью своей жизни.

Чем меньше показатели внутреннего права выражать себя (отдающая граница), тем больше проявляется стратегия «бегство-избегание», определяемая как попытка преодолеть внутренние негативные переживания за счет отрицания проблемы, отвлечения, неоправданных ожиданий, фантазирования и так далее.

Планирование решения проблемы, адаптивный копинг, способствующий конструктивному решению проблемы, прямо коррелируют с проницаемой функцией психологической границы, когда человек уверен в себе и доверяет другому, способен к резонансному взаимодействию без ущерба для своего «Я».

Вы во ды. Анализ результатов проведенного исследования позволяет сформулировать выводы.

-

1. Существует взаимосвязь между суверенностью психологического пространства и психологическими границами личности.

-

2. Измерения суверенности психологического пространства наиболее выраженно взаимосвязаны с функций невпускающей и вбирающей границ, регулирующих взаимодействие с внешними импульсами. Суверенность физического тела опосредует выраженность отдающей и спокойно-нейтральной границ, регулирующих внутренние импульсы.

-

3. Суверенность психологического пространства и психологические границы личности оказыва-

- ют воздействие на совладающее поведение:

-

• дистанцирование усиливается при снижении степени суверенности вещей, привычек и ценностей;

-

• поиск социальной поддержки усиливается при уменьшении суверенности физического тела и социальных связей, а также при усилении выраженности отдающей функции границы;

-

• принятие ответственности обусловлено снижением степени суверенности территории и ценностей;

-

• усиление стратегии «бегство-избегание» взаимосвязано со снижением отдающей функции психологической границы;

-

• планирование решения проблемы прямо коррелирует с проницаемой функцией психологической границы.

Полученные данные можно использовать при проведении коррекционных психологических мероприятий, направленных на гармонизацию и сбалансированность психологических границ обучающихся, а также нормализацию суверенности психологического пространства, так как направленное изменение указанных параметров будет также способствовать выбору более адаптивных и конструктивных копинг-стратегий в юношеском возрасте.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение психологического пространства личности в его связи с совладающим поведением у подростков и определение динамики этого процесса.

Список литературы Психологическое пространство личности как регулятор совладающего поведения

- Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб.: Речь, 2000. 238 с.

- Бисингалиева Ж.А. Исследование взаимосвязи психологических границ и суверенности психологического пространства // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 3. URL: https://mir-nauki.com/PDF/57PSMN319.pdf (дата обращения: 24.11.24.).

- Бондарева П.Г. Особенности формирования образа «Я» в подростковом возрасте // Педагогика: история, перспективы. 2021. Т. 4, № 3. С. 103–108.

- Жукоцкая А.В., Черненькая С.В. Глобальные вызовы современности и духовный выбор // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». 2023. № 2 (46). С. 23–31.

- Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство личности. М.: ИП РАН, 2012. 497 с.

- Крекова М.В. Психологические защитные механизмы и копинг-стратегии у людей с разным уровнем психологической суверенности // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: Материалы XI Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 3 марта 2010 г. С. 130–134.

- Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. изд. 2-е, исправленное, дополненное. Кострома: КГУ имени Н.А. Некрасова – Авантитул, 2010. 64 с.

- Лазарус Р. Индивидуальная чувствительность и устойчивость к психологическому стрессу // Психологические факторы на работе и охрана здоровья. М., Женева, 1989. С. 121–126.

- Леви Т.С. Методика диагностики психологической границы личности // Вопросы психологии. 2013. № 1. С. 131–146.

- Леви Т.С. Телесно-энергийный подход к пониманию психологической границы человека // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2017. № 2. URL: http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/448 (дата обращения: 25.11.24.).

- Леви Т.С., Краснова О.В. Взаимосвязь психологической границы и самосознания личности (на примере подросткового возраста) // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 4. С. 232–235.

- Левкова Т.В. Личностные ресурсы развития продуктивных копинг-стратегий у студентов вуза // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 1. Ч. 3. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/01/45521 (дата обращения: 26.10.2024).

- Нартова-Бочавер С.К. Новая версия опросника «Суверенность психологического пространства – 2010» // Психологический журнал. 2014. Т. 35, № 3. С. 105–119.

- Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: Монография. М.: Прометей, 2005. 312 с.

- Нартова-Бочавер С.К. Психология суверенности: десять лет спустя. М.: Смысл, 2017. 200 с.

- Олейник О.Ю., Коренкова Н.Е. Взаимосвязь защитно-совладающего поведения с особенностями психологического пространства личности // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2017. № 2. URL: http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/449 (дата обращения: 27.11.24.).

- Скорова Л.В. Формирование суверенности психологического пространства у старших подростков // Сибирский психологический журнал. 2013. № 48. С. 75–83.

- Шкляева Д.С. Теоретические основы исследования психологической границы личности // Кронос. 2020. № 10 (49). С. 52–56.