Психолого-педагогическая диагностика в системе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов в высшей школе

Автор: Воскрекасенко Ольга Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована необходимость формирования в образовательных организациях высшего образования, наряду с профессиональными компетенциями, так называемых soft skills, включающих в том числе способность личности к эффективной социальной адаптации - социальную адаптивность. Раскрыта сущность понятия «социальная адаптивность» и ее структура. Показана роль психолого-педагогической диагностики в успешном сопровождении развития социальной адаптивности студентов. Представлены психолого-педагогические методики, позволяющие диагностировать уровень сформированности компонентов социальной адаптивности. Раскрыто содержание поэтапной деятельности по осуществлению диагностики уровня сформированности социальной адаптивности обучающихся как основы для эффективного осуществления педагогического сопровождения. Представлены результаты диагностики социальной адаптивности студентов. Определены и охарактеризованы три группы студентов в зависимости от уровня развития социальной адаптивности: импульсивно-интуитивного, прокреативного или творческого.

Социальная адаптация, социальная адаптивность, педагогическое сопровождение, психолого-педагогическая диагностика, студенты, высшая школа

Короткий адрес: https://sciup.org/149133542

IDR: 149133542 | УДК: 316:57.017.3-057.875 | DOI: 10.24158/spp.2020.9.18

Текст научной статьи Психолого-педагогическая диагностика в системе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов в высшей школе

Ключевым условием успешного существования человека в эпоху глобальных перемен становится его готовность действовать в ситуации неопределенности, что радикально меняет подходы к характеру и содержанию профессиональной подготовки в высшей школе. В этой связи особую значимость приобретает формирование у студентов, наряду с собственно профессиональными компетенциями, так называемых soft skills, включая способность личности к эффективной социальной адаптации – социальную адаптивность.

Социальная адаптивность определяется в наших исследованиях как «интегративная характеристика личности, выступающая внутренним условием ее успешной социализации и отражающая способность к выбору стратегий адаптации, отвечающих потребностям личности и оптимизирующих ее взаимодействие с социальной средой» [1, с. 10]. Юность является сензитивным периодом для формирования социальной адаптивности как личностной характеристики. Его совпадение во времени с периодом обучением в высшей школе обуславливает необходимость педагогического сопровождения ее развития у обучающихся в образовательных организациях высшего образования [2]. В качестве одного из важнейших условий эффективного осуществления данного процесса выступает психолого-педагогическая диагностика.

Проблема использования психолого-педагогической диагностики в педагогической деятельности нашла свое отражение в многочисленных работах (Н.И. Вьюнова, Г.Б. Горская, А.А. Дубовова, Е.А. Колотовкина, Г.С. Корытова, А.В. Лапшова, Е.А. Пархоменко, Н.В. Пескова,

Н.Л. Сомова, Н.Г. Супрун, Д.А. Халикова, С.А. Цыплакова и др.). В современной литературе под психолого-педагогической диагностикой понимается «специфический вид психолого-педагогической деятельности, направленной на выявление, измерение и определение количественных и качественных индивидуально-психологических особенностей личности, позволяющей раскрыть сущность явления» [3, с. 397].

Главное назначение диагностики в педагогической деятельности, по мнению Н.М. Борытко, заключается в «получении объективной информации для управления (контроля и коррекции) качеством педагогического процесса, повышения эффективности педагогической деятельности» [4, с. 9]. Психолого-педагогическая диагностика выполняет такие функции, как: информационная (являясь источником информации об объекте исследования), контрольно-корректировочная (позволяя контролировать и корректировать эффективность педагогической деятельности), прогностическая (выступая основой для построения прогноза вариантов развития исследуемого объекта в зависимости от организации педагогического процесса), а также оценочная (позволяя оценить эффективность организации педагогического процесса) [5].

Осуществление психолого-педагогической диагностики - процесс не одномоментный, требующий определенной последовательности действий, этапности. На основе анализа работ Н.М. Борытко, Е.А. Колотовкиной, А.В. Лапшовой, Е.А. Михайлычева, Н.В. Песковой и С.А. Цыплаковой выделим следующие этапы психолого-педагогической диагностики, осуществляемой в процессе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов: определение целей и задач диагностики; определение критериев и показателей, по которым будет осуществляться диагностика; выбор соответствующих данным критериям и показателям диагностических методик; непосредственное осуществление диагностической процедуры с помощью отобранных методик с учетом основных принципов психодиагностики; осуществление количественной и качественной обработки полученных в ходе диагностики данных; формулировка педагогического диагноза и педагогического прогноза; разработка комплекса педагогических мер формирующего характера [6].

Непосредственно опытно-экспериментальная работа по осуществлению педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов в высшей школе, составной частью которой и стала психолого-педагогическая диагностика, реализовывалась на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет». В исследовании приняли участие 1 385 обучающихся: 691 человек - контрольная группа (КГ), 694 - экспериментальная группа (ЭГ). Для описания методики диагностики уровня сформированности социальной адаптивности обучающихся остановимся подробнее на констатирующем этапе эксперимента (повторная диагностика на контрольном этапе осуществлялась по тем же критериям, показателям и методикам).

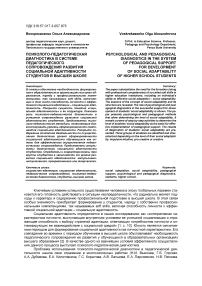

Целью диагностики стало определение исходного уровня сформированности социальной адаптивности студентов. Для ее достижения решались задачи, связанные с диагностикой уровня сформированности отдельных компонентов социальной адаптивности: когнитивного, ценностномотивационного, деятельностно-практического и рефлексивного. Так, для диагностики сформи-рованности когнитивного компонента социальной адаптивности использовались следующие показатели: наличие у студента знаний и представлений о себе как субъекте процесса адаптации, его основных закономерностях, приемах и способах. В соответствии с данными показателями была разработана авторская анкета, позволившая определить уровень сформированности когнитивного компонента социальной адаптивности студентов [7, с. 425-426]. Результаты диагностики представлены на рис. 1.

ЭГ КГ

Диагностика позволила выявить у половины студентов низкий уровень сформированности когнитивного компонента социальной адаптивности (ЭГ – 53,6 %, КГ – 52,0 %). У 28,2 % обучающихся в ЭГ и у 30,0 % в КГ диагностирован средний уровень сформированности когнитивного компонента. Высокий уровень диагностирован у 18,2 % студентов ЭГ (КГ – 18,0 %). Иными словами, у значительной части студентов представления о себе как субъекте адаптационного процесса, его основных закономерностях, а также существующих стратегиях адаптации имеют поверхностный характер или полностью отсутствуют, что обуславливает необходимость их целенаправленного формирования в процессе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности.

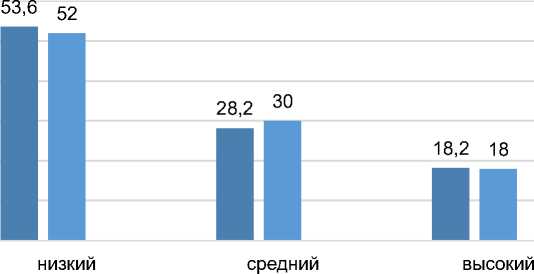

С целью диагностики уровня сформированности у студентов ценностно-мотивационного компонента использовались такие показатели, как: моральная нормативность, мотивация на успех и установка на поисковую активность в ситуации адаптации. В качестве методик применялись: шкалы третьего уровня (моральная нормативность) опросника «Адаптивность» А.Г. Маклакова; опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудач» (МУН); методика «Ситуаций» Ю.М. Десятниковой [8]. Результаты диагностики представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Результаты диагностики уровня сформированности ценностно-мотивационного компонента социальной адаптивности

ЭГ

КГ

Диагностика показала, что уровень сформированности ценностно-мотивационного компонента в структуре социальной адаптивности несколько выше, чем когнитивного. Так, у каждого третьего студента был определен в процессе диагностики низкий уровень сформированности ценностно-мотивационного компонента (ЭГ – 32,0 %, КГ – 30,0 %), у каждого второго студента – средний уровень (ЭГ – 54,7 %, КГ – 55,3 %), у 13,3 % в ЭГ и 14,7 % в КГ – высокий.

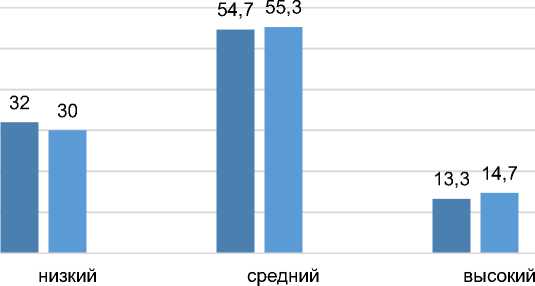

С целью диагностики уровня сформированности в структуре социальной адаптивности деятельностно-практического компонента использовались такие показатели, как: саморегуляция психоэмоционального состояния, умения регулировать и целенаправленно выстраивать модель поведения в ситуации адаптации, а также коммуникативные умения и навыки. В ходе диагностики использовались: методика диагностики состояния стресса А.О. Прохорова и шкалы третьего уровня (коммуникативный потенциал и поведенческая регуляция) опросника «Адаптивность» А.Г. Маклакова [9]. Полученные в ходе диагностики данные представлены на рис. 3.

Рисунок 3 - Результаты диагностики уровня сформированности деятельностно-практического компонента социальной адаптивности

ЭГ

КГ

Как показали результаты диагностики, у большинства студентов деятельностно-практический компонент социальной адаптивности находится на среднем (ЭГ - 67,9 %, КГ - 62,6 %) и высоком (ЭГ - 19,1 %, КГ - 18,0 %) уровне сформированности. Лишь у 13 % студентов в ЭГ (КГ -19,4) был определен низкий уровень навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умений регулировать и целенаправленно выстраивать модель поведения в ситуации адаптации, а также коммуникативных умений и навыков.

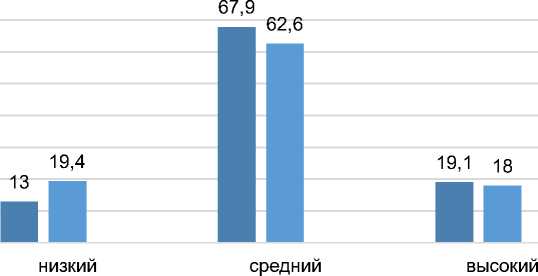

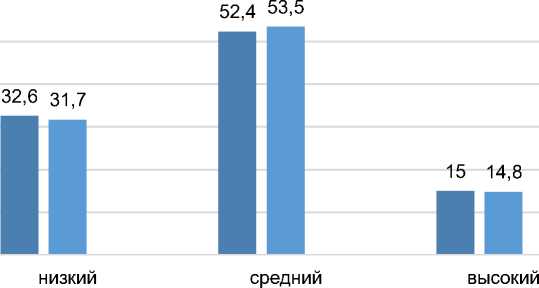

В свою очередь сформированность у обучающихся рефлексивного компонента социальной адаптивности определяют по таким показателям, как: наличие умений осуществлять самоанализ поведения в адаптационной ситуации, соотносить свои цели деятельности с полученными результатами, оценивать адекватность применяемых стратегий адаптации, а также готовность корректировать свою деятельность. В качестве диагностической методики использовался опросник А.В. Карпова [10]. Полученные в ходе диагностики данные представлены на рис. 4.

Рисунок 4 – Результаты диагностики уровня сформированности рефлексивного компонента социальной адаптивности

ЭГ КГ

Полученные в процессе диагностики данные показывают преобладание у студентов ЭГ среднего уровня развития рефлексивности - 52,4 % (КГ - 53,5 %). Доля обучающихся с низким уровнем развития рефлексивности в ЭГ составляет 32,6 % (КГ - 31,7 %); с высоким - 15,0 в ЭГ (КГ - 14,8 %).

Осуществление диагностики уровня сформированности каждого в отдельности компонента социальной адаптивности позволило определить общую усредненную характеристику уровня сформированности социальной адаптивности. Она рассчитывалась по формуле:

К общ = К1 х ВК1 + К2 X ВК2 + КЗ X ВК3 + К4 х ВК4, где К1, К2, К3, К4 - количество человек с определенным уровнем сформированности соответствующих компонентов, а ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 -весовые коэффициенты в долях единицы уровней сформированности тех же компонентов. Результаты уровня сформированности социальной адаптивности в целом представлены на рис. 5.

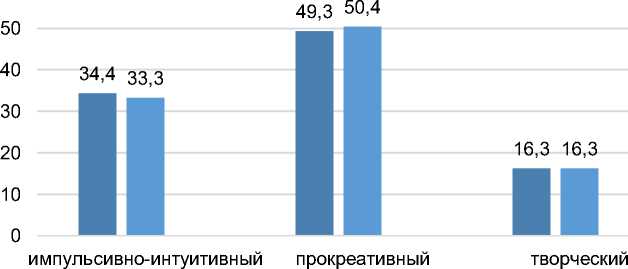

Рисунок 5 – Уровень социальной адаптивности студентов

ЭГ

КГ

Как показал анализ данных диагностики, студенты с интуитивно-импульсивным (низким) уровнем социальной адаптивности составляют около трети диагностируемых (ЭГ - 34,4 %, КГ - 33,3 %). Этим студентам свойственны: фрагментарный, часто неадекватный характер представлений о себе как субъекте адаптации, основных закономерностях, приемах и способах протекания адаптационных процессов; низкая моральная нормативность, проявляющаяся в отсутствии потребности в соблюдении общепринятых норм и правил поведения в вузе, возможно, в их нарушении. У студентов с низким уровнем социальной адаптивности также ярко выражена в адаптационной ситуации мотивация на неудачу. В любом начинании они думают не о способах достижения успеха, а о возможных путях избегания неудачи. Одновременно данных студентов отличают низкие показатели поисковой активности с преобладанием хаотической активности. В ситуации адаптации они могут терять самоконтроль, не умеют регулировать свое поведение, склонны к нервно-психическим срывам и неадекватному восприятию действительности. Студентам с низким уровнем социальной адаптивности также свойственны неразвитые коммуникативные способности и рефлексия. Они редко задумываются над своей деятельностью и ее возможными последствиями. Все это приводит к неадекватному выбору стратегий адаптации. Без специальных мероприятий по педагогическому сопровождению развития социальной адаптивности как внутреннего фактора, определяющего характер протекания адаптационных процессов, успешная адаптация этих студентов проблематична.

Студенты со средним (прокреативным) уровнем развития социальной адаптивности составляют половину исследуемых (ЭГ – 49,3 %, КГ – 50,4 %). Эти студенты характеризуются достаточно адекватным представлением о себе как субъекте адаптации, присутствием отдельных общих представлений о ее основных закономерностях, приемах и способах. Они, признавая общепринятые нормы и правила поведения, выполняют их избирательно, в зависимости от ситуации. Студенты со средним уровнем социальной адаптивности сочетают в себе потребность в достижении успеха с неуверенностью в возможности его осуществления. У них установка на поисковую активность часто сочетается со стереотипной, а хаотическая активность сменяется пассивно-выжидательной. Кроме того, для данных студентов характерны: умеренная саморегуляция в ситуации стресса; далеко не всегда результативные попытки регулировать свое поведение в ситуации адаптации и целенаправленно выстраивать свое поведение; как правило, успешное установление контактов с однокурсниками и преподавателями в сочетании с затруднениями в установлении контактов с малознакомыми людьми. Студенты со средним уровнем социальной адаптивности задумываются над своей деятельностью, а также действиями других людей, но испытывают затруднения в определении истинных причин, побуждающих их к тем или иным поступкам. Часть студентов со средним уровнем социальной адаптивности по прошествии времени успешно адаптируется к образовательной среде вуза, другая часть попадает в группу риска и нуждается в педагогическом сопровождении.

Высокий (творческий) уровень развития социальной адаптивности диагностирован у 16,3 % обучающихся в ЭГ и КГ. Для этих студентов характерны: глубокое знание о себе как субъекте процесса адаптации, его основных закономерностях, приемах и способах; нацеленность на успех; установка на поисковые формы активности; развитость навыков саморегуляции психоэмоционального состояния в стрессовых ситуациях, а также поведенческой регуляции. Студенты с высоким уровнем сформированности социальной адаптивности отличаются развитыми коммуникативными способностями и рефлексивным сознанием. У них богатый адаптационный репертуар. В адаптационной ситуации они успешно комбинируют стратегии активного изменения себя и преобразования среды, что позволяет им быстро и безболезненно адаптироваться в новых условиях.

Анализ результатов проведенной психолого-педагогической диагностики позволил: во-первых, сделать вывод о том, что значимая часть студентов нуждается в педагогическом сопровождении развития социальной адаптивности; во-вторых, дифференцировать педагогическое взаимодействие со студентами в ходе сопровождения в зависимости от полученных данных; в-третьих, уделить особое внимание развитию менее сформированных компонентов социальной адаптивности (когнитивному); в-четвертых, отсутствие значимых различий в уровне сформированности социальной адаптивности в контрольной и экспериментальной группах позволит впоследствии сделать выводы относительно эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы.

Таким образом, психолого-педагогическая диагностика занимает важное место в системе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов в высшей школе. Это связано с тем, что социальная адаптивность является сложной интегративной личностной характеристикой и задачу диагностики уровня ее сформированности невозможно решить исключительно педагогическими методами.

Ссылки:

-

1. Воскрекасенко О.А. Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в высшей школе: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2018. 40 с.

-

2. Там же. С. 18.

-

3. Колотовкина Е.А. Определение, предмет и основные этапы психолого-педагогической диагностики // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 23-й Международной научнопрактической конференции. Екатеринбург, 2018. С. 396–399.

-

4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М., 2006. 288 с.

-

5. Там же. С. 18.

-

6. Борытко Н.М. Указ. соч.; Колотовкина Е.А. Указ.соч.; Лапшова А.В., Цыплакова С.А., Пескова Н.В. Психолого-педагогическая диагностика в профессиональной деятельности педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60 (3). С. 195–198; Михайлычев Е.А. Система педагогической диагностики: ключевые понятия и принципы // Педагогическая диагностика. 2002. № 1. С. 44–66.

-

7. Воскрекасенко О.А. Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в высшей школе: дис. … д-ра пед. наук. М., 2017. 446 с.

-

8. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара, 2001. С. 549–558; Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. СПб., 2004. 416 с.; Десятникова Ю.М. Психологические условия адаптации старшеклассников к новой социальной действительности: дис. … канд. психол. наук. М., 1996. 138 с.

-

9. Практикум по психологии состояний / под ред. А.О. Прохорова. СПб., 2004. 480 с.; Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»… С. 549–558.

-

10. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. 2003. Т. 24, № 5. С. 45–57.

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична

Список литературы Психолого-педагогическая диагностика в системе педагогического сопровождения развития социальной адаптивности студентов в высшей школе

- Воскрекасенко О.А. Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в высшей школе: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2018. 40 с

- Воскрекасенко О.А. Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в высшей школе: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2018. С. 18.

- Колотовкина Е.А. Определение, предмет и основные этапы психолого-педагогической диагностики // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 23-й Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2018. С. 396-399

- Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М., 2006. 288 с

- Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М., 2006. С. 18.

- Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М., 2006.

- Колотовкина Е.А. Определение, предмет и основные этапы психолого-педагогической диагностики // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 23-й Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2018. С. 396-399.

- Лапшова А.В., Цыплакова С.А., Пескова Н.В. Психолого-педагогическая диагностика в профессиональной деятельности педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60 (3). С. 195-198

- Михайлычев Е.А. Система педагогической диагностики: ключевые понятия и принципы // Педагогическая диагностика. 2002. № 1. С. 44-66.

- Воскрекасенко О.А. Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в высшей школе: дис. … д-ра пед. наук. М., 2017. 446 с

- Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара, 2001. С. 549-558

- Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. СПб., 2004. 416 с.

- Десятникова Ю.М. Психологические условия адаптации старшеклассников к новой социальной действительности: дис. … канд. психол. наук. М., 1996. 138 с.

- Практикум по психологии состояний / под ред. А.О. Прохорова. СПб., 2004. 480 с.

- Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара, 2001. С. 549-558

- Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. 2003. Т. 24, № 5. С. 45-57