Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов и социальных работников к самопомощи при эмоциональном выгорании как фактор профессиональной компетенции

Автор: Юдина Елена Ивановна, Люткене Галина Викторовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме профилактики эмоционального выгорания у будущих представителей социономических профессий и такому фактору их профессиональной компетенции, как сформированность психолого-педагогической готовности к осуществлению самопомощи. Овладение навыками самопомощи рассмотрено на примере двух групп студентов: будущих педагогов и будущих специалистов по социальной работе. Авторами охарактеризованы различные модели овладения навыками самопомощи в связи со спецификой будущей профессиональной деятельности, раскрыты принципы, функции, формы данной работы.

Социономическая профессия, эмоциональное выгорание, психолого-педагогическая готовность, профессиональная компетенция, самопомощь

Короткий адрес: https://sciup.org/148325576

IDR: 148325576 | УДК: 378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.08.P.061

Текст научной статьи Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов и социальных работников к самопомощи при эмоциональном выгорании как фактор профессиональной компетенции

Начиная с конца 60-х гг. ХХ века, отечественные психологи изучали негативные проявления в группах профессий «человек – человек», связывая их со свойствами нервной системы (Б.Г. Ананьев, Н.А. Аминов). В этот период было установлено, что при эмоциональном выгорании нарастает ряд деформаций личности под влиянием негативных переживаний, которые появлялись и усиливались в ответ на высокоэмоциональные, интенсивные межличностные взаимодействия, а также при нали- чии их особой когнитивной сложности. При этом эмоциональная сфера рассматривалась как фактор соответствия – несоответствия личности внешним требованиям деятельности (В.Е. Орел).

Наиболее ярко этот фактор проявляется в группах представителей социономических профессий, что и требует приоритетности формирования психолого-педагогической готовности студентов к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании. Самопомощь будущих представи- телей социономических профессий, возведенная в статус психолого-педагогической готовности к ней, позволяет избегать неудач, осуществлять контроль, самореф-лексию, регуляцию и коррекцию собственной профессиональной деятельности, планировать и оптимизировать ее по итогам анализа своего психологического состояния [4].

Впервые группу самопомощи организовал в начале ХХ века Якоб Леви Морено. Ее участницами стали молодые женщины, у которых

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К САМОПОМОЩИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ в итоге занятий, проходивших 2–3 раза в неделю, повысилась самооценка, появились общий денежный фонд, система поддержки друг друга в сложных ситуациях, обсуждения состояния личных дел каждой участницы.

В современных психологических исследованиях психологическая самопомощь может трактоваться с точки зрения развитости механизма психической саморегуляции, которая «включает управление поведением или деятельностью субъекта и саморегуляцию его наличного состояния» [4]. Как указывает С.Л. Соловьева, «психическая саморегуляция представляет собой управление человеком своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается при помощи воздействия индивида на самого себя посредством силы слов (аффирмаций), мысленных образов (визуализации) и управления дыханием и тонусом мышц (релаксации)» [4].

Существуют также и другие трактовки рассматриваемого феномена:

-

• воздействие человека на самого себя с помощью слов и соответствующих мысленных образов (А.В. Алексеев);

-

• психическое самовоздействие для целенаправленной регуляции всех сторон деятельности организма, происходящих в нем процессов, реакций, его состояний» (Л.П. Гримак, В.М. Звоников, А.И. Скрыпников);

-

• интегративные психические явления, процессы и состояния, обеспечивающие самоорганизацию различных видов психической активности, целостность индивидуальности и становление бытия человека (В.И. Моросанова).

Общее для всех перечисленных определений заключается в признании в качестве объекта воздействия состояния человека, а также в использовании внутренних средств регуляции, и в первую очередь – приемов психологического самовоздействия.

При этом С.Л. Соловьева признает, что «своевременную психическую саморегуляцию можно воспринимать как психогигиеническое средство, способное предупредить накопление перенапряжения, восстановить силы, нормализовать психоэмоциональное состояние и мобилизовать ресурсы организма» [4].

В нашей работе под самопомощью будут пониматься действия, направленные человеком на поддержание личной безопасности, обеспечение максимально возможного саморазвития, профессиональной творческой активности и достаточно высокого уровня собственного бытия.

Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов и социальных работников к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании, сформированная еще в студенческие годы, будет в будущем означать высокий уровень достигнутой профессиональной компетентости у молодых представителей социономи-ческих профессий.

В научной литературе понятие психолого-педагогической готовности рассматривалось с разных точек зрения. Например, в психологии оно трактовалось на основе теории деятельности как:

-

• аналог психической установки (А.Г. Асмолов);

-

• особое психическое состояние (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.Д. Левитов, А.А. Ухтомский);

-

• психические изменения человека в связи со спецификой его деятельности для приспособления к ней (Ф. Генов).

В трудах педагогов та же категория психолого-педагогической готовности характеризуется как направленность на работу с людьми при наличии мировоззренческой зрелости, системной профессионально-педагогической компетентности, а также развитых коммуникативных, дидактических способностей и потребности в аффилиации (Е.Л. Никонова).

Рассмотрим, как практически осуществлялась подготовка к овладению студентами навыками самопомощи с целью предупреждения и ослабления эмоционального выгорания. Базой работы послужил Гуманитарный институт АНО ВО «Российский новый университет». Были выбраны две группы: будущих педагогов, осваивающих программы бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», и будущих специалистов по социальной работе, осваивающих программы бакалавриата по направлению подготовки «Социальная работа». В каждой группе осуществлялась определенная работа в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности.

Важность рассматриваемого направления деятельности преподавателей определяется тем, что именно в процессе вузовского обучения, когда происходит становление первичного представления о будущей профессии, у студентов складываются понимание своего профессионального будущего и отношение к нему. В процессе обучения психолого-педагогическая готовность к профессиональной деятельности у студентов претерпевает качественно-количественные изменения и влияет на развитие профессионально-личностных качеств будущего специалиста (В.Е. Орел).

Переход к более высоким уровням готовности к профессиональной деятельности связан с этапами обучения в вузе. Практика показала, что недостаточно провозглашать только ценности, значимость и достоинства будущей профессии, нужно готовить и к ее трудностям, издержкам, в том числе формировать навыки самопомощи при эмоциональном выгорании.

Перед началом обучения, ориентированного на формирование умений и навыков самопомощи, студентов ставят в известность о том, что наиболее склонны к выгоранию именно молодые люди, недавно закончившие вуз и впервые приступившие к профессиональной деятельности. В течение первого полугодия работы многие из них начинают «выгорать»: испытывают уныние, фрустрацию, разочарование и потребность сменить работу. Склонность молодых людей к подобному выгоранию объясняется эмоциональным шоком при столкновении с реальной действительностью, которая часто не соответствует их ожиданиям (В.Е. Орел).

В связи с этим для бакалаврской группы будущих социальных работников были разработаны семинары по формированию умений самопомощи в соответствии со спецификой будущей профессии. Целью семинаров стала актуализация теоретических знаний, развитие практических умений, формирование навыков по преодолению синдрома «эмоционального выгорания» [6].

Задачами проведения семинаров явились:

-

• формирование у обучающихся умений и навыков самодиагностики эмоционального состояния;

• формирование умений по самовнушению и самосбережению;

• самораскрытие и саморазвитие возможности самосбережения в результате психолого-профилактических процедур и психокоррекционных тренингов и упражнений.

В первом блоке занятий студентов ознакомили с понятием «эмоциональное выгорание», основными методами профилактики, требованиями к личности специалиста. Чтобы профессионально решать трудные жизненные ситуации клиентов, социальные работники должны иметь знания о способах снятия эмоционального стресса, владеть умениями самовнушения и самосбережения, психологическими навыками управления собственным эмоциональным и физическим состоянием и возможностью обучать этому клиентов. Прогрессирование начавшегося выгорания может зависеть от того, как конкретный человек переживает стрессовые ситуации и реагирует на них. Это означает, что психолого-педагогическая готовность будущих социальных работников к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании является основой их функциональной грамотности, а также профессиональной подготовленности.

В рамках поставленной цели – сформировать готовность студентов к овладению навыками самопомощи – с обучающимися по направлению подготовки «Социальная работа» в рамках семинарских занятий были проведены беседы о соблюдении требований психогигиены, в задачи которой входит изучение и предотвращение воздействия психотравмирующих факторов, связанных с особенностями определенной профессиональной деятельности. Будущий специалист по социальной работе получал представление о необходимости обладания эмоциональной устойчивостью, готовностью к психическим перегрузкам, избеганию возможных отклонений в собственных оценках и действиях.

Второй блок семинарских занятий был направлен на ознакомление с упражнениями на расслабление и подготовку психики к повышению уровня воспринимаемых нагрузок. Например, в упражнении «Карусель общения» участникам предлагалось друг за другом продолжать незавершенные фразы, начатые ведущим: «Я люблю…», «Меня радует…», «Мне грустно, когда…», «Я сержусь, когда…», «Я горжусь собой, когда…». В следующем упражнении – «Единый ритм» – преследовалась цель установления зрительного контакта со всеми участниками. Один за другим, а затем все вместе обучающиеся в едином темпе воспроизводили определенный ритм, заданный ведущим. В упражнении «Ассоциации» каждому студенту в свободной форме необходимо было рассказать о выбранной специально- сти: с чем она у них ассоциируется, какой образ подсказывает их воображение. Задавался вопрос: «Социальная работа – что это для вас?».

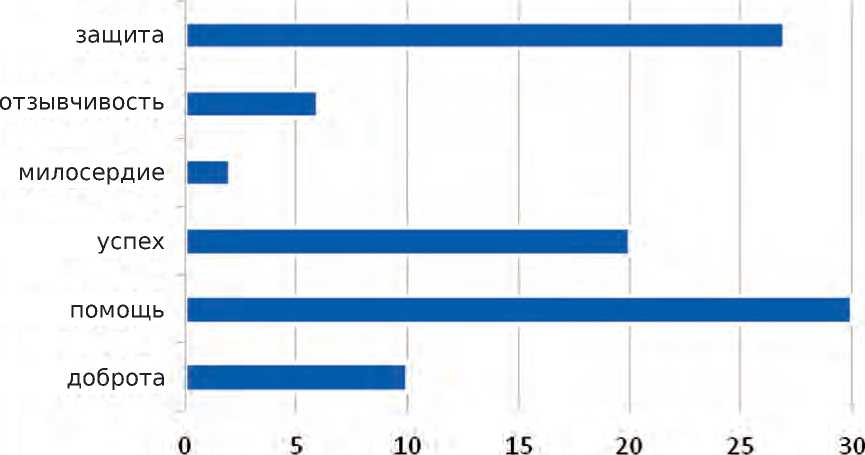

Распределение ответов на этот вопрос представлено на Рисунке. Для их обсуждения студентам предлагались дополнительные вопросы: «Что общего в ваших ответах? Какие выводы вы сделаете, услышав ассоциации участников группы? Что привлекает вас в выбранной специальности?». Целью данных упражнений являлось донесение до студентов мысли о важности освоения навыка переключения социальных ролей для сохранения психического здоровья и творческой активности, осознания своего «Я», а также освоения способов саморегуляции эмоционального состояния.

Мозговой штурм «Способы саморегуляции в ситуации стресса» был организован с целью освоения обучающимися способов саморегуляции эмоционального состояния. Для этого было важно помочь участникам выявить оптимальные способы управления своими эмоциями. Студенты разделились на подгруппы и отвечали на вопрос: «Как вы боретесь с негативными эмоциями?». В ходе обсуждения составлялся список соответствующих способов борьбы с негативными эмоциями, который позднее помог студентам при работе над буклетом для сотрудников Комплексных Центров социального обслуживания и Центров помощи семье и детям.

Также на занятиях был реализован метод библиотерапии, целью которого является влияние на внутренний мир человека путем специально подобранной литературы для нормализации либо оптимизации его психических процессов. Наиболее удачными, на наш взгляд, являются такие жанры, как научнофантастическая, юмористическая литература, фольклор и сказки разных народов. Особо ценным в библиотерапии выступает акцент на чувства человека, что способству-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К САМОПОМОЩИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Социальная работа – что это для вас?

Рисунок. Данные об ответах студентов на вопрос о понимании ими сущности социальной работы

ет большей эмоциональной проработке психологической проблемы, осознанию и принятию ее через идентификацию с литературными героями, ставшую частью жизненного опыта студентов.

На следующих после бибилиоте-рапии занятиях было предложено разработать буклет для сотрудников Комплексных Центров социального обслуживания и Центров помощи семье и детям на тему: «Как избежать синдрома профессионального выгорания?».

Самодиагностика, проведенная в бакалаврской группе как итог всех занятий, показала: успешно подготовленный в психолого-педагогическом плане будущий профессионал посчитал себя менее уязвимым со стороны негативных факторов, проявил высокий и выше среднего уровень профессиональной компетенции. Это повысило готовность обучающихся к успешной работе по профессии и выполнению должностных обязанностей в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе». Професси- ональное развитие бакалавра направления подготовки «Социальная работа», поддержание его конкурентоспособности направлено на достижение высокого уровня квалификации и профессионализма [3, с. 42].

В бакалаврской группе будущих педагогов подготовка к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании системно осуществлялась в учебной и внеаудиторной работе по следующим направлениям: когнитивное, ценностное, практико-деятельностное, релаксационное, художественно-творческое. Функциями данного вида подготовки выступали информационно-просветительская, мотивационная, организаторская, творчески развивающая, здоровьесберегаюшая, сотрудническая, овладения навыками.

Формирование психолого-педагогической готовности студентов данной группы к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании осуществлялось следующим образом:

-

• в процессе преподавания конкретной учебной дисциплины, читаемой преподавателем, как связанный с темой занятия единичный (или системно внедренный) аспект овладения навыками самопомощи;

-

• в процессе изучения ряда различных учебных дисциплин, читаемых преподавателем, с дифференциацией форм и упражнений по самопомощи в соответствии со спецификой дисциплины;

-

• в процессе выполнения студентами домашних заданий по учебному предмету в самостоятельной работе.

Таким образом, процесс формирования искомой психолого-педагогической готовности не был «привязан» к определенному учебному курсу, а был «рассыпан» по многим дисциплинам и семестрам всего периода обучения. Каждая изучаемая дисциплина в соответствии со своей спецификой создавала определенные возможности для реализации упражнений и формирования навыков самопомощи. Например, в учебном курсе

«Теория и методика воспитания» рассматривались и проигрывались наиболее выигрышные с точки зрения предотвращения эмоционального выгорания правила бесконфликтной организации применения таких методов воспитания, как приучение, упражнение, положительный пример, поощрение, а также необходимое в ряде случаев оптимально осуществленное наказание и др. В другой учебной дисциплине – «Компетентное родительство» – ставились и решались задачи освоения навыков достижения комфортного микроклимата в семье и коллективе взрослых за счет использования компромисса, педагогического сотрудничества, творческого взаимодействия, эмпатии. В работе со студентами постоянно использовались моделирование практических профессионально-педагогических ситуаций, деловые и ролевые игры.

Таким образом, вся работа с группой будущих педагогов была построена на синтезе теории и практики как важнейшем методологическом принципе педагогики высшей школы. Вопрос о соотношении теории и практики решался продуктивно, поскольку между ними возникали «не только отношения ожидания результата, с одной стороны, и ожидания применения этого результата, с другой, но и постоянное синхронное взаимодействие» [5, с. 150].

Важным являлось то, что в самом общем плане наша работа по сути представляла собой общее психолого-педагогическое руководство процессом профессионального саморазвития студентов, которое выглядело как «особым образом сконструированная система «вплетенных» в учебный процесс и самостоятельную работу студентов мероприятий по самопознанию, самонаблюдению, самооценке, самодиагностике, саморегуляции, самокоррекции, самовоспитанию и самообразованию, концентрически, от низших курсов к высшим, осуществляемых в ходе пре- подавания ряда учебных дисциплин» [8, с. 579].

Система занятий по подготовке будущих педагогов к овладению навыками самопомощи при эмоциональном выгорании началась с дискуссии, позволяющей ретроспективно проанализировать и оценить этичность, правильность, соответствие социальнокультурным нормативам поступков их школьных учителей. В ходе проведения дискуссии было названо достаточно большое количество случаев, противоречащих указанным нормативам. Постановка проблемных вопросов о возможных причинах этих поступков дала будущим педагогам возможность сделать выводы о том, что учитель в том или ином случае «не справился с гневом», «не был заинтересован в поиске компромисса», «был уставшим», «не хотел переступить через свои привычки», «находился в плену стереотипов» и др.

На основе таких примеров студенты подошли к пониманию сути процесса эмоционального выгорания, затем сравнили полученные данные с причинами его проявления у педагогов-профессионалов: • отсутствие возможности наблюдать причинно-следственные связи между процессом обучения и отдаленно получаемым результатом; • несоблюдение меры соответствия получаемых результатов педагогического труда реально затраченным ресурсам;

-

• противоречие между ограниченностью времени педагогического воздействия и получением итогов реализации масштабных поставленных целей;

-

• недостаточно сформированное умение управлять собой, регулировать собственные эмоциональные состояния;

-

• большие психоэмоциональные нагрузки и объемы ответственности перед родителями, администрацией, представителями общественности;

-

• несформированность навыков выхода из трудных ситуаций об-

- щения с коллегами, детьми, их родителями.

В реальной практике и в наши дни, как убедились студенты, педагоги часто не проявляют интерес к личности ученика, не заинтересованы в его принятии, их участие в профессиональном общении нередко формализовано, упрощено; они отмечают у себя дестабилизирующие педагогическую работу психические состояния в виде тревожности, уныния, апатии, разочарования, усталости, неверия в успех.

Начавшаяся подготовка студентов к овладению навыками самопомощи проводилась системно. Она осуществлялась с позиций преемственности, периодичности, интегративности, интерактивности, деятельностного и личностно ориентированного подходов, опоры на самодиагностику обучающихся. Формами работы выступали мини-лекции, дискуссии, аутогенная тренировка, элементы духовных практик (йога, цигун, медитация), сюжетно-ролевые и деловые игры, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, проведение студентами мини-уроков, задания, моделирующие профессиональную педагогическую деятельность (с постепенным увеличением стресс-факторов), участие в занятиях с элементами кукло-, изо- и сказкотерапии.

Форма мини-лекции могла быть представлена при чтении лекции как более или менее развернутый пласт информации, связанной с темой выгорания, а также могла иметь вид выступления студента с докладом на семинаре. Остальные формы работы, подразумевающие непосредственную практическую включенность в деятельность, как правило, проводились в ходе интерактивных практических (или семинарских) занятий.

Как видим, освоение студентами – будущими педагогами – навыков самопомощи при профилактике эмоционального выгорания осуществлялось не только в соот-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К САМОПОМОЩИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ветствии со спецификой конкретной учебной дисциплины, но и в полном соответствии с особенностями будущей профессиональной деятельности. В связи с этим задействовались интересные и естественные для младших школьников виды и средства обучения, благодаря чему совершенствовалась профессиональная компетенция бакалавров. При этом «данные мероприятия в качестве заданий использовались не только на учебных занятиях, но и как вид домашней самостоятельной работы. Уникальными с точки зрения личностно ориентированной технологии выступали интерактивные задания» [1].

По мнению одного из первых в нашей стране исследователей проблем компетентностного подхода в образовании А.В. Хуторского, «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией» [7, с. 86]. Таким образом, совершенствование профессиональной компетенции студен- тов означало совершенствование и их личностных качеств. Формирование психолого-педагогической готовности студентов к освоению навыков самопомощи при эмоциональном выгорании способствовало и повышению их мотивации к освоению ими аспектов профессионального мастерства, поскольку одновременно включало процессы личностного саморазвития, самосовершенствования и овладения практическими средствами повышения уровня профессиональных компетенций.

Завершение работы потребовало применения процедуры самодиагностики, в ходе которой студенты соотносили полученные знания, умения, собственные возможности с параметрами низкого, ниже среднего, среднего, выше среднего, высокого уровней. Данные самодиагностики студентов обеих групп, полученные после предпринятого нами опыта, свидетельствовали о:

-

• приобретении обучающимися совокупности профессионально значимых знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления работы по профессии на высоком уровне и выше среднего уровня:

-

• готовности студентов постоянно применять и совершенствовать навыки самопомощи, предупреждаю-

- щие и снимающие симптомы эмоционального выгорания;

-

• стопроцентном включении анкетируемых в процесс личностного и профессионального саморазвития.

Проведенная нами работа с будущими представителями соционо-мических профессий дала возможность сделать вывод, что в ее итоге личные возможности будущего должностного лица, полученная им достаточно высокая квалификация в знании теории и освоении практики позволят ему всегда принимать взвешенные решения, повышать качество своей профессиональной деятельности за счет достигнутой высокоуровневой психической саморегуляции, творческой активности и ответственно подходить к осуществлению своих обязанностей нормативно одобренными способами.

Таким образом, стало возможным выявить ряд условий для совершенствования формирования профессиональной компетенции будущих представителей социо-номических профессий в вузе: обновление образовательных технологий за счет направленности на саморазвитие обучающихся, гуманизацию, интерактивность, множественность используемых видов учебной саморазвивающей деятельности, повышение уровня субъектности.

Список литературы Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов и социальных работников к самопомощи при эмоциональном выгорании как фактор профессиональной компетенции

- Джишкариани Т.Д., Юдина Е.И. Развитие профессиональных компетенций у будущих педагогов на семинарских занятиях средствами интерактивных технологий //Современные проблемы науки и образования. 2021. № 4. URL: http://science-education.ru/article/view?id=30985 (дата обращения: 02.08.2021).

- Люткене Г.В. Профессиональная компетентность в рамках обучения студентов направления подготовки "Социальная работа" // Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Чебоксары, 2021. С. 39-42.

- Люткене Г.В., Мельников С.В. Социальная работа: вопросы и ответы: учебное пособие. М., 2019.

- Соловьева С.Л. Психическая саморегуляция. Пособие по самопомощи (начало) // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика. 2019. Т. 7. № 4(26). URL: http://medpsy.ru/climp (дата обращения: 18.06.2022).

- Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. Ростов н/Д.: Феникс, 2011.

- Холостова Е.И. Социальная работа: учебник для вузов, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 755 с.

- Хуторской А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов. М., 2002.

- Юдина Е.И. Психолого-педагогическое руководство процессом профессионального саморазвития студентов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 576-583.