Психолого-педагогические условия профессиональной подготовки специалистов информационно-библиотечного профиля в вузе

Автор: Христидис Татьяна Витальевна, Жардемова Мадина Газизовна

Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki

Рубрика: Современные технологии образования

Статья в выпуске: 4 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена этапом стремительных трансформационных процессов технологических и социальных условий, что создает в образовательном пространстве необходимость коррекции организации программы обучения библиотечных специалистов. Формируются новые требования к практической деятельности библиотекарей. Для реализации концептуальных задач профессионального образования важным компонентом выступают психолого педагогические условия подготовки квалифицированных кадров, что предполагает использование в образовательном процессе современных подходов в обучении с применением инновационных форм, методов и средств. В статье представлены результаты, отражающие проблему подготовки библиотекарей к профессиональной деятельности в современной цифровой среде, а также пути эффективной организации учебного процесса в контексте формирования информационно коммуникационных компетенций студентов в высшей школе. Представлены результаты внедрения и интегрирования в учебный процесс инновационных педагогических подходов обучения, эффективных образовательных концепций и программ в условиях высшего профессионального образования Казахстана.

Библиотекарь, профессиональная подготовка

Короткий адрес: https://sciup.org/144162645

IDR: 144162645 | УДК: 37 | DOI: 10.24412/2310-1679-2022-447-113-127

Текст научной статьи Психолого-педагогические условия профессиональной подготовки специалистов информационно-библиотечного профиля в вузе

На сегодняшний день подготовка будущих специалистов библиотечного дела является одним из приоритетных направлений в контексте развития социокультурного пространства, где библиотека рассматривается как по-лифункциональный информационный центр, который способен обеспечить широкий доступ к знаниям в удобном формате для каждого члена общества, что подразумевает формирование информационной культуры социума, создание фундаментального интереса к чтению и получению новых знаний.

Однако актуализация библиотечного дела как инструмента формирования культурного общества является противоречивой с учетом медленной трансформации образовательного процесса в контексте подготовки специалистов информационно-библиотечных специальностей, что значительно отдаляется от требований реальности. При этом наибольшие трудности вызывает именно формирование навыков, умений и знаний в применении современных носителей информации, взаимодействии с новой техничес- кой базой на пути формировании профессиональных компетенций специалиста и его профессионализма в целом.

Потребности современного социума актуализируют тенденцию модернизации библиотечных учреждений и рассматриваются в рамках академических институтов, позволяющих обмениваться информацией, направлять знания в образовательную деятельность, а также способствовать развитию человеческого потенциала общества [1]. Внедрение информационнокоммуникационных технологий в современных культурно-социальных реалиях выдвигают необходимость подготовки специалистов, которые способны быстро и качественно обеспечивать выполнение информационных запросов населения.

Развитие информационного общества способствовало переходу высшего образования к новой модели учебного процесса, где информационные технологии и применение инновационных подходов к образованию позволили повысить качество предоставляемых образовательных услуг и усовершенствовать концепцию профессионального обучения в целом.

Современные ученые указывают, что совершенствование содержания образовательных программ с учетом использования эффективных методов и форм обучения в условиях применения инновационных педагогических и компьютерных технологий позволяет интегрировать в практическую библиотечную деятельность предметно-ориентированные информационные системы, что выдвигает определенные требования к профессиональным навыкам и знаниям информационно-библиотечных специалистов. Профессионализм библиотекаря видим как способность эффективно овладевать передовыми технологиями, а также реализовывать инновации в контексте личной мотивации и ценностных ориентаций.

Формирование готовности будущего библиотекаря к работе с новыми информационными технологиями предусматривает формирование у студентов необходимых информационно-коммуникационных компетенций.

Исследуя профессиональные компетенции библиотекаря, исследователи указывают на три ключевые знания, которые необходимо освоить студентам для дальнейшей продуктивной профессиональной деятельности. Автор акцентирует внимание на изучении современных и перспективных информационных технологий, освоении навыков использования информационных ресурсов (электронные каталоги, документы, съёмные носители) и овладении умениями и знаниями технологий сбора и обработки данных. К тому же, быстрота потоковой информации, ее изменение и рост выступают катализатором к созданию новых информационных систем, где скорость и точность их обработки требует от специалиста информационно-аналитических навыков [4].

Потребность соответствовать современным запросам общества в социальной, образовательной и экономической системах, по мнению С. Гоккар- слана, обязует образовательные учреждения быстро трансформироваться и внедрять инновационные технологии и новые педагогические подходы, позволяющие студентам развивать навыки обучения на протяжении жизни, дополнять и обновлять собственные знания и опыт, а также адаптироваться к новой информации и управлять ею [6].

Учитывая совокупность факторов, которые необходимы для успешной профессиональной подготовки будущих специалистов библиотечной деятельности, прослеживается несогласованность между систематизацией информации в рамках тотальной цифровизации и скоростью модернизации предоставляемых образовательных услуг. Как следствие, возникают трудности в использовании будущими специалистами комплекса средств управления информацией, что предполагает внесение определенных изменений в психологические и педагогические условия подготовки будущих библиотечных работников.

Так, С. Жакипбекова необходимыми условиями отмечает важность формирования у студентов потребности к самообразованию, интеграцию совокупности инновационных и традиционных методов обучения, организацию образовательного процесса в рамках мотивационной деятельности, а также формирование сознательной значимости самостоятельной работы. При этом современная актуализация проблемы профессионального обучения библиотекарей и реальное положение образовательных стратегий касательно подготовки специалистов данного профиля являются неоднозначными, что проявляется в трудностях выполнения профессиональной деятельности, в частности, относительно использования современных носителей информации, умения взаимодействовать с модернизированной техникой, а также уровня владения коммуникативными компетентностями и профессионализма в целом [14].

Российские ученые в области библиотечного дела (К. В. Ивина Е. Л. Кудрина, Н. В. Лопатина) особое внимание обращают на необходимость подготовки библиотечных специалистов новой формации с меняющимися компетенциями в соответствии с утвержденным новым профессиональным стандартом специалиста в области библиотечно-информационной деятельности и корректировкой действующих ФГОС ВО [1; 2].

Профессиональное становление будущего специалиста информационно-библиотечного профиля обретает особое значения в период трансформационных процессов образовательной политики, где цифровизация и технологизация информационных ресурсов выдвигают требования к качеству подготовки библиотекарей, что встает актуальной проблемой в определении особенностей организации обучения будущих специалистов, становления их профессиональных качеств, а также развития и совершенствования приобретенных навыков и умений на пути к конкурентоспособному эксперту в профессиональной деятельности [4] .

Основу методологического подхода в исследовании проблемы формирования готовности будущих библиотекарей к профессиональной деятельности составило качественное сочетание системного анализа вопроса психолого-педагогических условий подготовки библиотекарей в высших учебных заведениях с аналитическим исследованием становления профессиональных и личностных качеств студентов в процессе освоения профессии.

Научное исследование формирования информационно-коммуникационных компетенций библиотекарей предполагало поиск обобщенного понимания факторов становления личностных и профессиональных возможностей будущих специалистов, а также специфику организации педагогического процесса в условиях модернизации образовательного пространства [5].

Исследование проблемы подготовки будущих библиотекарей в высшей школе, готовности к профессиональной деятельности в современной цифровой среде позволило проанализировать опыт изучения данного вопроса исследователями Казахстана и России, что определило проблемные аспекты, связанные с развитием индивидуальных психологических особенностей личности, ее профессионального становления в период обучения и необходимых педагогических условий для формирования профильных компетенций.

Проведенный анализ научных исследований проблемы подготовки будущих библиотечных специалистов и формирования готовности к профессиональной деятельности в современной цифровой среде свидетельствует, что данный вопрос изучается в последнее десятилетие наиболее активным образом и российскими, и казахскими исследователями.

Очевидно, что профессионализм развивается исходя из мотивации человека, его особенностей психологического и индивидуального состояния [14].

Учитывая психолого-педагогические условия формирования профессиональных компетенций информационно-библиотечных специалистов, следует выделить мотивацию студентов к будущей деятельности, цифровую поддержку в учебном процессе, а также поликультурный характер образовательных программ обучения. При этом этапы профессионального развития (создание базы знаний, наблюдение, осмысление, практика, новый опыт) повторяются на протяжении всего периода обучения, а становление профессионализма характеризируется сменой социального статуса в свете модификации содержания профильной деятельности, где фиксируется профессиональное поведение и новая социальная роль специалиста [13].

Современные исследователи отмечают, что информационно-коммуникационная компетентность является совокупностью профессиональных знаний, умений, приобретенных навыков и набора личностных качеств человека, а в основе их формирования заключены индивидуальные и социальные мотивы и потребности. Исходя из этого, процесс формирования данных качеств у будущих специалистов библиотечного дела можно харак- теризовать творческим способом развития их профессионализма, что подразумевает необходимость задействовать индивидуальные способности и возможности студента для достижения им нового общественно ценного и продуктивного результата. Поэтому образовательный процесс должен быть направлен на развитие смыслообразующих мотивов профильной направленности. При этом следует также понимать позицию обучающихся относительно данного процесса.

Выпускникам Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова направления подготовки «Библиотечное дело» (54 человека) было предложено ответить на вопросы (методика «Неоконченные предложения»), относящиеся к актуализации имеющихся знаний и их позиции к процессу формирования информационно-коммуникационных компетенций.

Среди них были следующие вопросы:

-

• Как Вы понимаете понятие «профессиональное развитие библиотекаря» в современных условиях?

-

• Чем обусловлена цифровизация образовательной среды?

-

• Что такое «цифровое пространство» и «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ)?

-

• Какие основные компоненты содержания цифрового образования?

-

• В чем приоритетность цифрового образования современности?

Используя процедуру контент-анализа, удалось выявить сущностные признаки и распределить их следующим образом:

-

• ИКТ подразумевает различные устройства, способы обработки информации, алгоритм действий (38,9 %), а также предполагает подготовку презентаций, электронных таблиц, графических пакетов и баз данных (17,8 %).

-

• Цифровое пространство является интеграцией связей цифровых технологий (16 %) и совокупностью информационных технологий (77.9 %).

-

• Будущий библиотекарь должен обладать навыками работы с новыми информационными технологиями и их эффективной эксплуатации в профессиональной деятельности (89 %), а также быть полифункци-ональным специалистом с необходимыми умениями и навыками работы в современной цифровой среде (11 %).

-

• Цифровое образование является целенаправленной системой обучения (76 %), предполагает формирование системного взгляда на информационно-цифровую коммуникацию (76,3 %) и представляет собой перспективу работы с электронным контентом (47,5 %).

Полученные результаты позволяют не только актуализировать знания студентов, но и определить потенциал их дальнейшего вовлечения в процесс формирования информационно-коммуникационных компетенций, определить эффективные психолого-педагогические условия профессиональной подготовки.

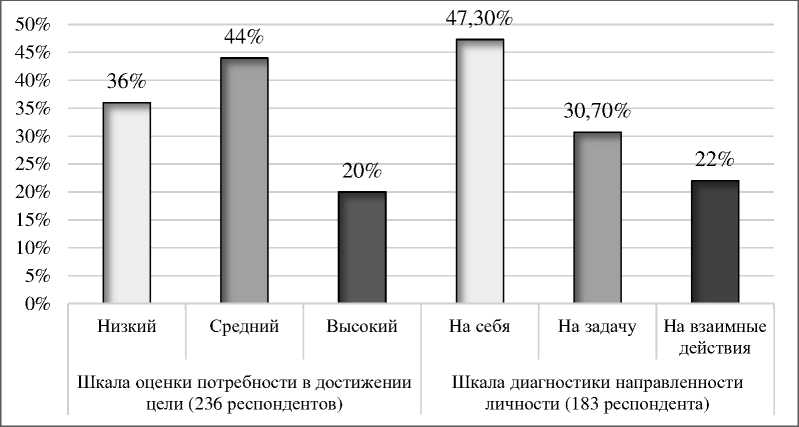

При этом изучение потребности студентов в достижении формирования данных качеств и их личностной направленности дало возможность идентифицировать развитость данной потребности в профессиональной подготовке библиотекарей. На рисунке 1 представлены сводные результаты исследования по методикам «Потребность в достижении» Ю. М. Орлова [11] и «Диагностика направленности личности» В. Смекала и М. Кучера [11].

Рисунок 1. Анализ результатов респондентов в потребности формирования информационно-коммуникационных компетенций до начала эксперимента

Исследование показало, что часть студентов имеет не полное понимание роли библиотекаря в современном мире, в частности, что продуктивность практической деятельности и формирование профессионализма возможны при условии высокого уровня мотивации к овладению необходимыми личностными и профильными компетенциями, где направленность на взаимодействие и выполнение профессиональных задач позволяет развиваться и достигать высоких результатов в практической деятельности.

По итогу проведенной диагностики в потребности формирования информационно-коммуникационных компетенций – лишь часть респондентов имеют четкую потребность в достижении успеха, стремятся к улучшению собственных профессиональных и личностных результатов, а также имеют настойчивость в их достижении. Следует отметить, что примерно такое же количество опрошенных ориентированы на поддержку позитивного взаимодействия в коллективе и стремятся к совместной трудовой деятельности. В то же время на момент диагностики большинство студентов выражают направленность на себя, что подразумевает ориентацию на потребность в вознаграждении вне зависимости от содержания их деятельности и может приводить к склонности к соперничеству. При этом необходимо учитывать, что данные направленности могут взаимно дополняться и сочетаться как на протяжении обучения, так и в период профессиональной деятельности, соответственно, мотивация и направленность респондентов будут видоизменяться и зависеть от их знаний теоретических основ профессии и условий практической деятельности.

Условия формирования необходимой психолого-педагогической среды предполагают соблюдение принципов целостности и логичности, что создает определенный педагогический алгоритм формирования информационно-коммуникационных компетенций будущих специалистов библиотечного дела в процессе обучения в высших учебных заведениях.

Для решения проблемы формирования информационно-коммуникационных компетенций обучающихся в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова был разработан специальный курс «Цифровизация информационно-библиотечной деятельности».

Логика разработанного спецкурса задана с учетом выделенных психолого-педагогических условий в соответствующей взаимозависимости и взаимной обусловленности.

После апробации внедренного факультативного спецкурса было проведено исследование, которое позволило определить эффективность выделенных психолого-педагогических условий формирования готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, мотивационного комплекса личности, в частности, соотношение трех видов направленности мотивации в практической деятельности будущих библиотекарей: внутреннюю мотивацию (ВМ), внешнюю положительную мотивацию (ВПМ) и внешнюю отрицательную мотивацию (ВОМ). (Результаты в таблице 1 – по методике «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. А. Реана.)

Таблица 1. Результаты исследования мотивационной направленности студентов в профессиональной деятельности

|

Соотношение видов мотивации |

До эксперимента |

После эксперимента |

Динамика направленности мотивации |

|

ВМ≥ВПМ>ВОМ |

44,4 % |

66,7 % |

+22,3 % |

|

ВМ>ВОМ>ВПМ |

14,8 % |

10 % |

-4,8 % |

|

ВПМ>ВМ>ВОМ |

15,1 % |

10 % |

-5,1 % |

|

ВПМ>ВОМ>ВМ |

9,6 % |

5 % |

-4,6 % |

|

ВОМ>ВМ>ВПМ |

6,5 % |

3,3 % |

-3,3 % |

|

ВОМ>ВПМ>ВМ |

9,6 % |

5 % |

-4,6 % |

Анализируя динамику полученных результатов, стоит отметить увеличение количества респондентов, имеющих доминирующую внутреннюю мотивацию, а также снижение ВОМ, что говорит об эффективности в достижении целей спецкурса.

Таким образом, оптимальным комплексом мотивации является активность будущих библиотекарей в стремлении к позитивным результатам в практической деятельности, что говорит об их ориентированности на успешность и потребность в творческой самореализации. При этом стимулом может выступать не только желание достичь высоких профессиональных результатов, но и страх перед неудачей. Поэтому важным остается также изучение мотивационной сферы личности.

Диагностика позитивной и негативной мотивации (тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана) предполагала изучение инициативности в профессиональной деятельности. Из результатов исследования следует, что на 3-м курсе большинство респондентов ориентированы на продуктивную и эффективную практическую деятельность, они инициативны и склонны к долгосрочному планированию в своей профессии. В то время как студенты 4-го курса в большинстве малоинициативные, пытаются избегать ответственности из-за боязни потерпеть неудачу в практической деятельности.

В целом, на основе проведенного исследования можно выделить, что в мотивационной сфере у студентов стали преобладать мотивы самореализации и самовыражения, появилась потребность в освоении информационно-коммуникационных компетенций и применении их в профессиональной деятельности, а также укрепилось понятие социальнопсихологической ценности выбранной профессии и сформировалось осознанность собственных возможностей в решении профессиональных задач. Освоение спецкурса в рамках обучения будущих библиотекарей ориентировано на создание условий для самостоятельного учета и оценки собственных достижений. Важно отметить, что студентам рекомендуется оформить собственное портфолио, куда будут вкладываться отчеты и выполненные задания, эссе, результаты тестирования и прочее, что позволит студенту видеть свои разработки, мотивироваться на улучшение своей деятельности и анализировать свою профессиональную подготовку.

Таким образом, прохождение спецкурса «Цифровизация информационно-библиотечной деятельности» позволило студентам 3-го и 4-го курса специальности «Библиотечное дело» Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова:

-

• осмыслить важность выбранной профессии;

-

• осознать роль знаний и необходимость совершенствования личностных качеств в профессиональном раскрытии потенциала;

-

• оценить общую картину подготовки специалистов и закрепить знания по профильным дисциплинам;

-

• выработать умение анализировать факты, научные явления и практики для решения нестандартных задач;

-

• уметь применять теоретические знания в практической деятельности;

-

• осознать личностные возможности и мотивации для проектирования собственной профессиональной деятельности;

-

• выработать умение сопоставлять личностные возможности со способностями и объективной потребностью в обществе.

Для достижения планируемого результата следует грамотно использовать и чередовать комплекс организационных форм (индивидуальные/ групповые), где особая роль принадлежит ориентированным заданиям на развитие профессионализма, а также профильно-направленным педагогическим задачам. Также важным компонентом является использование мультимедийных средств в рамках взаимодействия обучающихся с информационными ресурсами образовательного пространства. Контроль и оценка результативности студенческих достижений и разработок должны происходить в количественном и качественном ключе, при этом необходимо учитывать созданное портфолио студента для возможности совершенствования студентом собственных умений, навыков и профессиональных качеств.

Полученные результаты исследования указывают, что ценность построения четких и планомерных психолого-педагогических условий в образовательном процессе возрастает в современной реальности и выдвигает на первый план необходимость модернизировать подход обучения в рамках мотивационной направленности студентов к будущей профессиональной деятельности, развивать теоретическую и практическую основы цифровой поддержки в образовательной среде, а также формировать поликультур-ный характер содержания учебного процесса для достижения качественной подготовки будущих библиотечных специалистов и их готовности к практической деятельности в условиях современного цифрового пространства.

Профессиональное развитие специалиста предполагает его профильную направленность, где становление его профессионализма проходит в пять этапов, которые заменяют и дополняют друг друга [11]. Первый этап предполагает создание базы знаний, он характеризируется приобретением новых знаний и информации, а также одновременного построения их концептуального понимания. Для данного этапа присуще устанавливать цель, оценивать собственные потребности, участвовать в различных интерактивных семинарах или формировать определенную исследовательскую группу.

Вторым этапом профессионального развития является наблюдение за примерами и моделями выполнения практической деятельности, где пос- тановка цели определяет изучение образовательных примеров в контексте формирования практического понимания исследования. Для данного этапа характерно участие в практических профильных мероприятиях, посещение различных аудиторных и внеинститутских встреч, наблюдение за сокурсниками, планирование практической деятельности или просмотр учебных материалов (примеров на аудио- или видео-носителях).

Третий этап профессионального развития предполагает осмысление собственной практической деятельности, где будущий специалист анализирует собственную учебную практику на базе полученных новых знаний. Данный этап характеризируется интересом к практической деятельности, адаптации к ее выполнению, а также освоении социальной роли, приобретению опыта в профильной деятельности и овладении технологиями профессии.

На четвертом этапе происходит изменение практики, что предполагает смену первичной на вторичную профессионализацию. Осуществляется это за счет внедрения новых знаний в индивидуальную и коллективную программу обучения, а также через инструктаж, путем разработки наставнических и практических исследований. Задания данного этапа состоят в формировании профессионального менталитета, изменения социальных и профессиональных качеств специалиста и его умений в профессионализм.

Пятый этап является важным элементом профессионального развития будущего специалиста, так как включает в себя приобретение и обмен опытом. На данном этапе происходит совершенствование учебной практической деятельности и обучение совместным профессиональным умениям и практикам в коллективе. Задания пятого этапа состоят из действий, направленных на полную реализацию профессионального мастерства, творческого потенциала студентов в рамках новых психологических новообразований на пути профессионального развития будущего специалиста [11].

Таким образом, библиотечная деятельность представляет собой компонент социальной регуляции общества, а для специалиста библиотечного дела применение ИК технологий служит ресурсом профессионального развития в практической деятельности. Одним из основных изменений в академическом сообществе стала цифровая трансформация, которая привнесла в профессию библиотекаря модернизацию – во многие аспекты его деятельности. Современные библиотекари – экспертные работники, являющиеся связующим звеном предоставляемых услуг и ресурсов общества, где специалисту необходимо обладать цифровой грамотностью, умением анализировать данные, обладать навыками оцифровки информации, технологически взаимодействовать с пользователями и инновационными ресурсами, основываясь на общей культуре социума и сосредотачиваясь на цифровой деятельности.

Проанализированные ранее научные исследования указывают, что возрастает актуальность пересмотра приоритетов в отношении обучения будущих библиотекарей в высших учебных заведениях, а также важным встает вопрос возможности предоставлять услуги удаленно.

На сегодняшний день качество предоставляемых услуг образовательными учреждениями Казахстана в контексте онлайн-обучения значительно возросло, а программ для предоставления образовательных услуг удаленно, проверки и оценивания стало больше. Студенты специальности «Библиотечное дело» используют в дистанционном формате платформу Zoom, Платон и Модул. Соответственно, онлайн-встречи организовываются в Zoom, а для загрузки заданий преподаватели предоставляют лекционный, семинарский и практический материал на портале Платон, где студенту предоставляется возможность скачать необходимые образовательные материалы.

Для предоставления учебных заданий и ответов студентов также используется университетская платформа Модул, который позволяет загружать видео-лекции, онлайн-курсы, электронные учебники, что дает педагогам отслеживать подготовку студентов и оценивать их выполненные задания.

При этом следует отметить, что внедрение технологий в образовательное пространство имеет не только преимущества, но и ряд недостатков. Например, информационные технологии могут формировать как интеллектуальные знания, так и развивать академическую недобросовестность студентов, которая может провялятся в копировании материалов (плагиат), снижении мыслительных функций (автоматическое исправление грамматических и орфографических ошибок). Информатизация образовательного процесса обладает большим потенциалом, оставаясь лишь инструментов, а не решением образовательной цели.

Для создания эффективного обучения необходимо придерживаться организаторских, информационных, коммуникативных и развивающих функций, которые позволяют предоставлять обучающимся рабочее образовательное пространство, материалы курсов (теоретическое содержание), обеспечивать общение студентов и активизировать их познавательную деятельность, что подразумевает создание необходимых психолого-педагогических условий для формирования мотивации учащихся к будущей профессии, обеспечивать цифровой поддержкой и поликультурным содержанием обучения.

Так, эффективность психолого-педагогических условий в важности сформированных потребностей в непрерывном углублении и расширении знаний и опыта, что позволяет выпускнику овладевать необходимым комплексом умений, навыков и методов изучения объектов библиотечной и информационной деятельности и является ключевым в непрерывности образования на протяжении жизни человека.

Непрерывный технологический прогресс обязует специалистов обновлять и дополнять свои информационные знания и профессиональные навыки, а значит, человеку необходимо научиться в периоде обучения в высшей школе не только профильным умениям, но и развить аналитическое и критического мышление, овладеть навыками саморегуляции и самоорганизации.

Готовность к профессиональной деятельности в современном цифровом пространстве будущих библиотекарей следует рассматривать сквозь призму их качественной подготовки в высшем учебном заведении. Организация образовательной деятельности для успешной подготовленности к профессии должна включать в себя комплекс активных психических новообразований, которые помогают будущему специалисту интегрировать личные качества и опыт в практическую деятельность, интерпретировать содержание образования в собственную индивидуальную форму, а также помочь студенту овладеть навыками к теоретической и методической работе на пути формирования профессиональных компетенций. При этом организация учебным заведением психолого-педагогических условий подготовки специалистов не должна ограничиваться только этой направленностью. Важным компонентом готовности специалиста выступает его потребность в самостоятельном обучении и познании тонкостей выбранной специальности, поэтому значительным фактором в этом является развитие мотивация студента и его образовательные цели в учебной деятельности и, как результат, овладение информационно-коммуникативными компетенциями и готовность к выполнению профессиональных функций.

Можно выделить основные факторы эффективного формирования информационно-коммуникационных компетенций будущих библиотекарей:

-

• разработка и обновление учебных программ согласно современным требованиям профессии библиотекаря;

-

• инициализация модульного и проблемно-ориентированного построения образовательного процесса с возможностью коррекции учебных планов и программ с учетом целей обучения и потребностей студентов;

-

• акцентирование обучающих форм и методов на основании новых библиотечных технологий, которые позволяют конструировать профессиональное мышление;

-

• предусматривать опережающий характер образовательных программ, позволяющий осваивать необходимые навыки для долговременного использования;

-

• стимулировать творческий потенциал обучающихся и конструктивную конкуренцию в контексте внеуниверситетских организованных мероприятий (олимпиады, конкурсы и прочее);

-

• синтезировать профильное образование со смежными дисциплинами (психология, философия, информатика, этика и другие);

-

• создавать производственно-экспериментальное пространство (мастерские, лаборатории) для освоения и закрепления теоретических знаний.

Таким образом, становится очевидным, что профессиональная подготовка будущих библиотекарей нуждается в обеспечении эффективных психолого-педагогических условий, основанных на системно-деятельностном, компетентностном и личностно-ориентированном подходах, а также с соблюдением принципов активности, субъективности, продуктивности, рефлексии и личностного целеполагания. Готовность будущих библиотекарей к профессиональной деятельности взаимозависима от сформированных информационно-коммуникационных компетенций студента, развитие которых должно организовываться в рамках образовательного процесса на основе формирования у будущих специалистов мотивации к профессиональной деятельности, обеспечении цифровой поддержки и поликультур-ном содержании обучения в высшем учебном заведении.

Список литературы Психолого-педагогические условия профессиональной подготовки специалистов информационно-библиотечного профиля в вузе

- Кудрина Е. Л. Изменяющееся библиотечное образование в контексте развития человеческого капитала в России // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек. Сборник докладов Двадцать шестой Международной конференции и выставки «LIBCOM-2022». Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 2022. С. 81–85.

- Кудрина Е. Л., Бычков Л. Д., Зарубина Н. А. Роль библиотеки как социального института в условиях трансформации российского общества//Научные и технические библиотеки. № 7. 2022. С. 52–68.

- Лопатина Н. В. Информационные ресурсы в системе библиотечного образования // Информационные ресурсы России. 2022. № 4 (188). С. 88–95.

- Христидис Т. В., Новашина М. С. Цифровая образовательная среда как средство формирования информационно-коммукационных компетенций будущих специалистов социально-культурной деятельности // KAZAN DIGITAL WEEK – 2021. Сборник материалов международного форума. ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры». Казань, 2022. С. 142–152.

- Христидис Т. В., Жардемова М. Г. Совершенствование психолого-педагогической подготовки обучающихся по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» // Культура и образование. 2019. № 4 (35). С. 113–119.

- Gokcarslan S., Solmaz E., Coskun B. K. CriticalThinkingandDigital Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, andApplications, Ed: Francis Sigmund Topor, Handbook of research on individual ismandidentityinthe globalized digitalage. 2019. 141–167. Hershey PA:IGI lobal https: //www.researchgate.net /publication/330748532 Critical Thinking and Digital Technologies Concepts Methodologies Tools and Applications

- Ishmuratova S. I., Aslambekova T. S., Kakimova K. R., Alimbekova A. A., Karimova R. E. Model of formation of research competence of future specialists. Spaces. 2018. 39 (35) https://www.revistaespacios.com/a18v39n35/a18v39n35p24.pdf

- Martіnez V., Castejоn L., Gonzаlez-Pumariega S. The eff ect of effi cient professional development on the teaching of code-focused skills in beginner readers: exploring the impact of professional development intensity and coaching on student outcomes. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 2022. 35. Pp. 1711–1730. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10250-6

- Mashroofa M. Continuing professional development of Public Librarians: withspecial referenceto Ampara Districtof SriLanka. SriLanka Library Review, 2021. 35 (1), Pp. 36–59 https://www.researchgate.net/publication/352055338_ Continuing_professional_development_of Public Librarians with special reference to Ampara District of Sri Lanka

- Professional Development Phases. 2019. https: //outreach.ou.edu/educationalservices/education/edutas/comp-center-landing-page/knowledgebases/englishlanguage-learners/ell-admin-teachers/6-1-2-investigate-diff erent-approachesprofessional-learning /professional-development-phases/

- Psychological tests with answers. Retrieved September 15, 2022. https://psycabi.net/testy

- Santos-Hermosa G., Atenas J. Building Capacitiesin Open Knowledge: Recommendations for Libraryand Information Science Professionalsand Schools. Front. Educ. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.866049

- Yamani, H., Harthi, A., Elsigini, W. Digital Competencies Required for Information Science Specialistsat Saudi Universities. International Journal of Computer Scienceand Network Security. 2021. 21 (2), Pp. 212–220.

- Zhakipbekova S. Determination of thepedagogical conditions for forming thereadiness of futureprimaryschoolteachers. Universidaddel Zulia. 2018. 34 (85). Pp. 475–499.