Пути повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи с ориентацией на выполнение норматива комплекса ГТО

Автор: Погребной А.И., Маряничева Е.Г., Скрынникова Н.Г., Малявин С.Д.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Возрождение в нашей стране в 2014 г. Всероссийского комплекса ГТО свидетельствует о целенаправленных мерах по вовлечению граждан России, и особенно учащейся молодежи, в систематические занятия физической культурой и спортом. Вместе с тем, многие специалисты отмечают, что учебные программы по предмету «физическая культура» не ставят конкретную задачу подготовить обучающихся к выполнению нормативов данного комплекса, а имеющиеся факты о подготовке студентов к сдаче норм ГТО по плаванию свидетельствуют о незначительном улучшении плавательной подготовленности, достигаемой в основном за счет увеличения на занятиях проплываемых дистанций. Цель исследования - определить перспективные пути повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи. Методика исследования. Исследование проводилось на протяжении трех лет с участием 222 студентов второго курса КГУФКСТ. Программа дисциплины «теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание» составляла 72 часа, в которой использован специально разработанный комплекс упражнений на совершенствование техники, устранение основных ошибок движений и уже затем - на постепенное увеличение проплываемой дистанции. Использовали метод экспертной оценки, педагогического тестирования, математической статистики. Результаты исследования. Результаты оценки исходного уровня плавательной подготовленности показали, что 12% участников не умели плавать, а умеющие - демонстрировали низкий уровень владения техникой и типичные ошибки. По окончании курса среднее время проплывания дистанции 50 м увеличилось на 23% и все обучающиеся смогли выполнить норматив комплекса ГТО по плаванию. При этом средний результат теста Купера составил у девушек 491,5±18,6 м., у юношей - 494,6±13,9 м.

Комплекс гто, базовые виды спорта, плавание, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/142242953

IDR: 142242953 | УДК: 378.037.1 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2024_66-71

Текст научной статьи Пути повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи с ориентацией на выполнение норматива комплекса ГТО

Актуальность. Возрождение в нашей стране в 2014г. ВСФК ГТО ознаменовало новый шаг в деле дальнейшего повышения физической подготовленности населения, в том числе и молодежи. В этом направлении разработано программно-методическое обеспечение подготовки школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО [2, 6]. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ №1147 от 14.10.2015 г.) при приеме документов от абитуриентов должно учитываться наличие золотого значка комплекса ГТО. Все это свидетельствует о целенаправленных мерах по вовлечению граждан России, и особенно учащейся молодежи, в систематические занятия физической культурой и спортом.

Вместе с тем, многие специалисты отмечают, что учебные программы по предмету «физическая культура» не ставят конкретную задачу подготовить обучающихся к выполнению нормативов данного комплекса. Каждый педагог ориентируется в своей работе на учебную программу и собственный опыт [1, 2, 5 и др.]. Особое место в комплексе ГТО отводится плаванию, поскольку предусматривает первоначальное умение плавать. Во всех рабочих программах по дисциплинам «физическая культура» включен раздел плавание. Однако, как показывают результаты сравнительного анализа подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО по плаванию на каждом семестре учебного года, это улучшение минимально [4]. В большинстве случаев это можно объяснить тем, что плавательная подготовка к сдаче норматива ГТО проводится в основном путем увеличения проплываемых дистанций, т.е. акцентируя внимание на развитие физических качеств,не затрагивая технику движений. Отсюда возникает необходимость разработки нового содержания программ подготовки студентов по плаванию с учетом необходимости сдачи норматива комплекса ГТО.

Цель исследования – определить перспективное направление повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи.

Методика исследования. Исследование проводилось на протяжении трех лет, в нем приняли участие 222 студента второго курса КГУФКСТ: из них 107 девушек и 114 юношей. Занятия в объеме 6 часов лекций и 66 практических проводились по рабочей программе дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание». На каждом этапе обучения (через 12 занятий) проводили экспертную оценку (по пятибалльной системе) техники плавания с выявлением ошибок.

Уровень плавательной подготовленности, оценивался по времени преодоления дистанции 50 м. вольным стилем и тесту Купера [3].

Материал обрабатывали методами математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. При организации занятий по плаванию мы сделали акцент на освоение оптимальной техники, устранение основных ошибок движений, затем постепенное увеличение проплываемой дистанции. По результатам экспертной оценки техники плавания обучающихся условно делили на группы: уверенно, удовлетворительно, слабо плавающих и неумеющих держаться на воде.

Результаты оценки исходного уровня плавательной подготовленности показали, что 12% участников исследования не смогли выполнить предложенный тест (50 м) из-за отсутствия плавательного навыка, 85% юношей и 30% девушек использовали кроль на груди. С помощью способа на спине перемещались 5% юношей и 40% девушек, брассом пользовались 10% и 30%, соответственно. Кроме того, среднее время проплывания дистанции 50м составило у юношей – 1,06 сек, у девушек – 1,13 сек (табл. 1).

Таблица 1.

Динамика времени проплывания дистанции 50 м (M±m)

|

Пол |

50м вольным стилем |

T-критерий Стьюдента, Р |

|

|

I тестирование (сек.) |

II тестирование (сек.) |

||

|

Девушки (n = 107) |

1,13±0,07 |

0,56±0,05 |

1,96 (р<0,05) |

|

Юноши (n = 114) |

1,06±0,05 |

0,47±0,03 |

3,26 (р<0,001) |

Анализ техники плавания показал наиболее типичные ошибки, такие как плавание с высоко поднятой головой, отсутствие навыка выдоха в воду, неэффективная работа ног, «несогласованность движений», плавание на «коротком гребке», сильные колебания корпуса и др.

Результаты экспертной оценки в начале курса обучения показали низкий уровень владения техникой плавания: средний балл у юношей – 3,6 балла, девушек – 3,2 балла в способе кроль на груди; 3,1 – у юношей и девушек в способе кроль на спине.

Занятия для не умеющих плавать строились по традиционной схеме обучения плаванию: упражнения для освоения с водой, имитационные упражнения на суше, в воде – в опорном, безопорном положениях и с подвижной опорой. Элементы техники разучивались вначале на задержке дыхания, в дальнейшем особое внимание уделялось согласованию движений ногами с дыханием и согласованности движений руками с удобным ритмом дыхания. Способы изучались последовательно – кроль на спине, кроль на груди, брасс.

Для реализации нового подхода в обучении и повышении плавательной подготовленности использовали различные двигательные установки – задачи: например, на количество гребков, на траекторию движений, на задержке дыхания, длину гребка, упражнения на сочетание двух способов и др. Включались упражнения на взаимную самооценку движений.

Дополнительно использовали специально разработанный комплекс средств, состоящий из упражнений по созданию опоры, некоторых элементов синхронного плавания, упражнений на координацию, в т. ч., имитационные упражнения на суше: рисование «восьмерки» в различных положениях тела со зрительным контролем и без него; упражнения в опорном положении стоя лицом, боком к опоре, в положении группировки, лежа на спине (одной рукой), стоя на дне: выполнение опорного гребка с различной скоростью, амплитудой, с различным ритмическим рисунком; упражнения в безопорном положении: переходы из положения группировки в положение на спине, на груди; вращения в горизонтальной, вертикальной плоскости; передвижения при помощи опорного гребка в положении на спине, на груди, вперед – назад; выполнение заданий на удержание на поверхности воды в различных положениях сериями; статическое и динамическое выполнение фигур «кран», «фламинго» и др.

Данный специальный комплекс выполняли на каждом занятии, что составляло примерно 10% от общего объема заданий на уроке, на протяжении всего периода обучения.

If hi 11 iiiii

2 гсстироыннс

I тестирование

-

□ lUOTOft 3H3F№K

-

■ Ссрсбрянный шпанок

и БрОН №НМЙ ШЛ-кж пъ.1пгпГ| шпак

■Сффрянный 1на'юк

QКрон ....... III^IIK

Де-пушки

I тестирование

-

□ Золотой напюк

-

■ t'L‘|K'fip«nHi.iii яй-шк

О Бронзовый тачек

-

■ Серебренный inj|4tHi

-

□ EpOHMIFJfl зн^ок

Рисунок 1. Уровни выполнения норматива комплекса ГТО по плаванию (50 м)

Рисунок 2. Результаты выполнения теста Купера

Далее использовали специальные средства в зависимости от погрешностей в технике плавания, подбирали индивидуальные упражнения и задания, в частности:

-

– плавание на руках кролем на груди на задержке дыхания с доплыванием на ногах;

– плавание способом кроль на груди на задержке дыхания с доплыванием кролем на спине;

– сочетание способов кроль на груди (6-8 циклов) на задержке дыхания с поворотом на спину (6-8 циклов)

– плавание с переменной скоростью (по свистку; по количеству циклов (8 циклов спокойно, далее 8 циклов ускорения) как по элементам, так и в полной координации;

Дистанции постепенно увеличивались с 25 м до 200 м.

По окончании курса обучения проводили повторное тестирование (таблица 1). Результаты проплы-вания дистанции 50м вольным стилем показали, что среднее время достоверно улучшилось в среднем на 23% и составило у юношей – 0,47±0,03 сек, девушек – 0,56±0,05 сек.

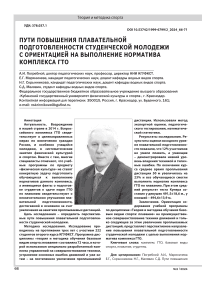

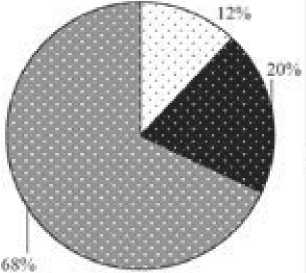

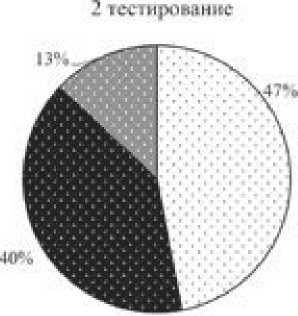

Кроме того, анализируя полученные данные, мы констатировали, что в конце исследования все обучающиеся смогли выполнить норматив комплекса ГТО по плаванию. Из них 47% девушек и 56% юношей показали результат, соответствующий «золотому значку»; 40% девушек и 33% юношей, «серебряному», и 13% девушек и 11% юношей «бронзовому значку» (рис. 1).

Если сопоставить эти результаты с исходными (1 тестирование), видны значительные улучшения, заключающиеся в увеличении числа студентов, выполнивших норматив на значок или переместившихся на более высокий уровень.

Экспертная оценка техники плавания подтвердила успешность в освоении техники. Уровень владения техникой плавания значительно повысился: у юношей оценка возросла до 4,12 балла в кроле на груди, на спине – 4,2, у девушек – 4,0 и 4,5 баллов, соответственно. Практически отсутствовали такие ошибки, как плавание с поднятой головой, горизонтальные колебания корпуса, проволакивающая работа ног и др.

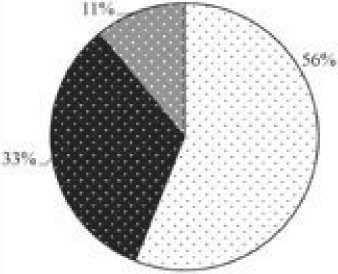

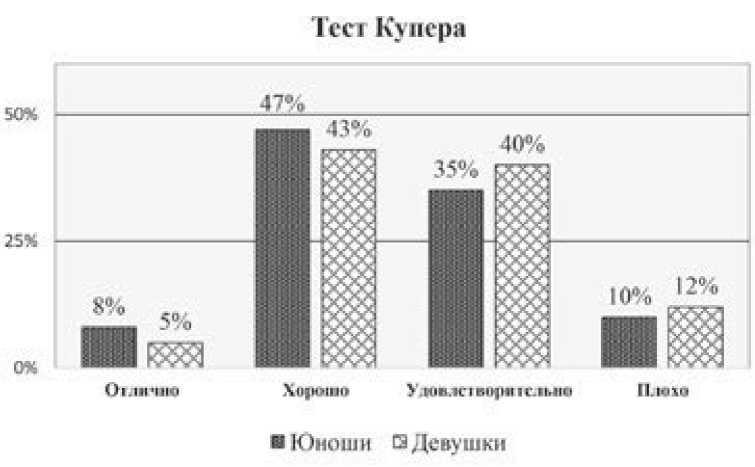

Для определения уровня физической подготовленности и подтверждения стабильности освоения техники плавания в конце курса использовали широко распространенный Тест Купера (рисунок 2).

Он заключался в регистрации дистанции непрерывного плавания на протяжении 12 минут с максимально возможной скоростью. Оценка «плохо» составляла менее 275 м у девушек и менее 350м у юношей, «удовлетворительно» у девушек – 350-450 м, у юношей – 450-550 м, «хорошо» – у девушек – 450-550 м, у юношей – 550-650 м, «отлично» – у девушек более 550 м и более 650 м у юношей. Результаты тестирования показали оценку «плохо» у 15% тестируемых, «удовлетворительно» – 45%, «хорошо» – у 35%, «отлично» – 5%, соответственно. Средние результаты теста Купера в конце курса составили у девушек 491,5±18,6 м, у юношей – 494,6±13,9 метров. Следует отметить, что испытуемые при этом использовали как способ кроль на груди, так и кроль на спине, причем девушки отдавали предпочтение последнему. Довольно высокий процент показавших результат «удовлетворительно» (44%) может свидетельствовать о прочном уровне освоения техники плавания и достаточном уровне плавательной подготовленности.

Заключение. Ориентация содержания учебной программы по дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание» на преимущественное совершенствование техники движений и только следующее за этим увеличение проплываемых дистанций, представляет перспективное направление повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи с целью выполнения норматива комплекса ГТО.

Список литературы Пути повышения плавательной подготовленности студенческой молодежи с ориентацией на выполнение норматива комплекса ГТО

- Бобков, В. В. Оптимизация состава испытаний комплекса ГТО для студентов вузов / В. В. Бобков // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. -2017. - № 12 (154). - С. 87-88. EDN: YLMFHR

- Галанова, С. С. Программно-методическое обеспечение подготовки школьников к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО III ступени / С. С. Галанова, Д. А. Зубков // Ученые записки университета 6. имени П.Ф. Лесгафта. - 2022. - № 10 (212).- С. 84-91.

- Занковец, В. Э. Энциклопедия тестирований / В. Э. Занковец. - М.: Спорт. - 2016. - 456 с.

- Кладкин, Н. Н. Сравнительный анализ подготовки студентов учебных групп по плаванию к сдаче нормати- 7. ва ГТО (на примере СВФУ) / Н. Н. Кладкин // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2022. -№ 12 (214). - С. 277-281. EDN: QKNRQO

- Серова, Т. В. Использование средств фитнеса при подготовке к выполнению норм комплекса ГТО (на основе учета пульсовых кривых упражнений) / Т. В. Серова, Л. В. Люйк // Архивариус. - 2019. - С. 37-39. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sredstv-fitnesa-pri-podgotovke-k-vypolneniyu-norm-kompleksa-gto-na-osnove-ucheta-pulsovyh-krivyh-uprazhneniy. EDN: FTNRLY

- Сироткин, С. А. Анализ факторов, определяющих содержание программы обучения плаванию и подготовки к ВФСК ГТО / С. А. Сироткин, О. А. Сироткина // Современные наукоемкие технологии. - 2018. -№ 5. - С. 225-229. EDN: XPPQOT

- Тхорев, В. И. Рекомендации по подготовке обучающихся к испытаниям комплекса ГТО / В. И. Тхорев, С. П. Аршинник, Н. Д. Фролова /Методические рекомендации. - Краснодар, 2023. - 28 с.