Работа с историческими источниками в школе и вузе

Автор: Антонцева В.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме усиления исследовательской составляющей в системе современного образования. На уроках истории в школе и при изучении дисциплины «История» в вузе исследовательская деятельность осуществляется учащимися в ходе работы с историческими источниками. В статье обобщаются различные подходы к проблеме, и предлагается алгоритм работы с историческими источниками, основанный на постепенном усложнении. Данный алгоритм включает в себя три этапа: воспроизводящий, поисковый, творческий.

Исторический источник, типы и виды исторических источников, внешняя и внутренняя критика источника, исследовательская деятельность, методика анализа исторического документа

Короткий адрес: https://sciup.org/170185372

IDR: 170185372

Текст научной статьи Работа с историческими источниками в школе и вузе

Особенность исторической науки состоит в том, что события и явления, которые она изучает, исследователь не может наблюдать непосредственно, а искусственно воссоздать их невозможно. Единственный способ изучения прошлого - это изучение фактов, нашедших отражение в исторических источниках. Однако при этом следует понимать, что факт исторического источника не является тождественным реальному историческому факту, так как, во-первых, в источнике реальный факт преломляется и искажается через призму личности автора - создателя источника, его взглядов, убеждений и целей; во-вторых, исторический источник отражает далеко не полную картину, а лишь фрагменты прошлого, часто кажущиеся несвязанными друг с другом; в-третьих, затруднена адекватная интерпретация источника современным исследователем в связи с изменившимися культурно-историческими реалиями. Но, тем не менее, изучение исторических источников остается единственным способом познания прошлого, и от качества их анализа зависит качество исторического исследования.

Исторические источники принято разделять по типам и видам. Тип объединяет источники, отличающиеся способом кодирования и хранения информации. Большинство авторов выделяет семь типов источников: письменные, вещественные, этнографические, устные, лингвистические, фотокинодоку- менты, фонодокументы. Видовая классификация разработана преимущественно к системе письменных источников, в общем корпусе которых можно выделить следующие виды: летописи, законодательные акты, делопроизводственная документация, частные акты, статистические источники, периодическая печать, источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма), литературные памятники, публицистика и политические сочинения, научные труды [1,с.12].

Наиболее информативными являются письменные источники. Существуют различные классификации письменных источников, одну из наиболее стройных предложил Л.Н. Пушкарев. Он предложил разделить письменные источники на два рода: делопроизводственные и повествовательные [2,с.206]. В свою очередь делопроизводственные источники Пушкарев делит на четыре вида: картографические, статистические, актовые, канцелярские, а повествовательные - также на четыре вида: личные, художественные, исторические и научные. Наконец, источники, входящие в каждый из указанных видов, автор систематизирует следующим образом:

Картографические: а) карты, планы исторические; б) карты, планы политические; в) карты, планы экономические.

Статистические: а) экономическая статистика; б) статистика народонасе- ления; в) политическая и культурная статистика.

Актовые: а) акты политические; б) акты социально-экономические; в) акты юридические.

Канцелярские: а) грамоты; б) реестры, книги, указы; в) деловая переписка.

Личные: а) письма; б) дневники; в) мемуары.

Художественные: а) очерки (корреспонденция); б) лирика, драма; в) романы, рассказы, повести.

Исторические: а) исторические повести; б) хронографы; в) летописи.

Научные: а) исторические труды; б) философско-социологические труды; в) географические описания [2, с. 218227].

Современный подход к образованию делает упор на самостоятельную работу учащихся, развитие умений и навыков взамен накапливанию знаний, а также на выработку собственной аргументированной точки зрения. В связи с этим при изучении дисциплины «История» целесообразно сместить акценты с традиционного, объяснительнорепродуктивного, обучения, при котором исторический источник рассматривается как вспомогательное средство при работе с учебником, на предметную деятельность – самостоятельное добывание фактов из текста источника. Ю.Л. Троицкий [3,с.2-5] видит главный недостаток традиционного изучения истории, основанного на авторитете учебника, в том, что сохраняется и воспроизводится косная репродуктивная система взаимоотношений «учебник - учитель – ученик». В этой системе предполагается, что учебник - высший носитель истины, учитель - авторитетный комментатор, а ученик - усердный слушатель. Таким образом, ученик привыкает к механическому и безответственному воспроизведению чужих построений. Творческое, познавательное мышление, по мнению Троицкого (и с этим нельзя не согласиться), может сформироваться у учащегося только в процессе самостоятельной умственной деятельности. На уроках истории в средней школе или на занятиях в вузе приемы самостоятельного исторического познания можно выработать в ходе анализа исторических документов. В связи с этим возникает необходимость более тщательной разработки методики анализа исторических документов не только для исторических факультетов, но и для других направлений.

Работа с историческими документами позволяет сформировать у учащихся и студентов исследовательские навыки, применимые не только в области истории, но и в области современных социально-экономических и политических отношений.

Данная проблема уже давно разрабатывается ведущими методистами. Так, в методическом пособии М.С. Ерохиной и М.В. Коротковой предложена памятка работы с историческим документом [4.с.18-19]:

-

1. Характер документа (официальный, письмо, дневник и т.п.).

-

2. Происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или перевод), полнота (фрагмент или приведен целиком).

-

3. Основное содержание документа (события, идеи, персонажи).

-

4. Основные акценты, симпатии и антипатии автора. Чьи взгляды он выражает? Его компетентность (статус, образование, профессия).

-

5. Достоверность источника (неточность и ошибки, умышленное искажение).

-

6. Непонятные места в источнике.

-

7. Факты документа, подтверждаемые другими источниками.

В данной памятке акцент в большей степени сделан на внешней, а не на внутренней критике источника, в связи с чем О.Н. Хохлова предложила дополнить данный алгоритм анализа исторического источника, выделив пять этапов этой работы [5.с.59-60]:

-

1. Работа с отдельными терминами и понятиями, встречающимися в источнике, самостоятельное составление их определений.

-

2. Нахождение в источнике «смысловых якорей», позволяющих понять суть текста.

-

3. Умение отвечать на поставленные к источнику вопросы различных типов и уровней сложности.

-

4. Самостоятельная формулировка учащимся вопросов по содержанию документа.

-

5. Показ на основе вопросов информативных возможностей источника.

Стрелова О.Ю. предложила еще более развернутую схему анализа исторических документов, в основе которой лежит многоуровневый подход. К вопросам первого уровня она относит вопросы, которые помогают установить вид документа, личность автора, время, место и обстоятельства его создания (условно этот уровень можно назвать «паспортизацией документа»). Вопросы второго уровня направлены на логический анализ содержания документа и работают с информацией, лежащей на поверхности текста, охватывают факты, описанные автором. Вопросы третьего уровня направлены на критический анализ источника: учащиеся пытаются определить его достоверность и мотивы манипуляции автора историческими фактами. Вопросы четвертого уровня выводят на аксиологический анализ документа. Они связаны с реконструкцией и анализом ценностных установок социальных слоев, политических организаций, отдельных исторических деятелей или автора документа. Вопросы пятого уровня ориентированы на праксиологический анализ источника: проясняют его ценность в изучении конкретной темы или проблемы [6, с. 53].

Все рассмотренные выше методики работы с историческими документами в большей степени относятся к школьному образованию, однако, вполне актуальны (с некоторыми дополнениями) при изучении дисциплины «История» и на младших курсах неисторических специальностей в вузах. Все виды работы с письменными историческими источниками могут быть условно отнесены к одному из трех уровней: воспроизводящему, преобразующему, творческо-поисковому. Воспроизводящий уровень предполагает узнавание самого источника и отраженных в нем фактов, выявление и определение поня- тий, используемых в источнике, ответы на поставленные преподавателем вопросы, пересказ текста. Преобразующий уровень может включать в себя выделение главной идеи документа, составление плана, формулирование тезисов, самостоятельная постановка вопросов к документу, выявление причин и целей создания документа и определение его последствий. Творческо-поисковый уровень предполагает осмысление данного источника, определение его места в системе других документов: анализ позиции автора, сравнение с другими источниками, озвучивание и аргументация собственной позиции в отношении событий, отраженных в документе, характеристика достовер-ности/недостоверности источника, объ-ективности/субъективности представленной в нем информации.

Студентам предлагается несколько форм работы с историческими документами, которые постепенно усложняются. Так, на первом этапе (воспроизводящем) учащиеся вырабатывают умение, направленное на узнавание и поверхностный анализ источника. Им предлагается по предложенному отрывку из документа:

-

1. определить название источника, его вид, время создания;

-

2. назвать автора документа (если есть);

-

3. передать коротко его основное содержание;

-

4. выделить и дать определение основным понятиям, используемым в тексте;

-

5. определить основную мысль, главную проблему, представленную в тексте.

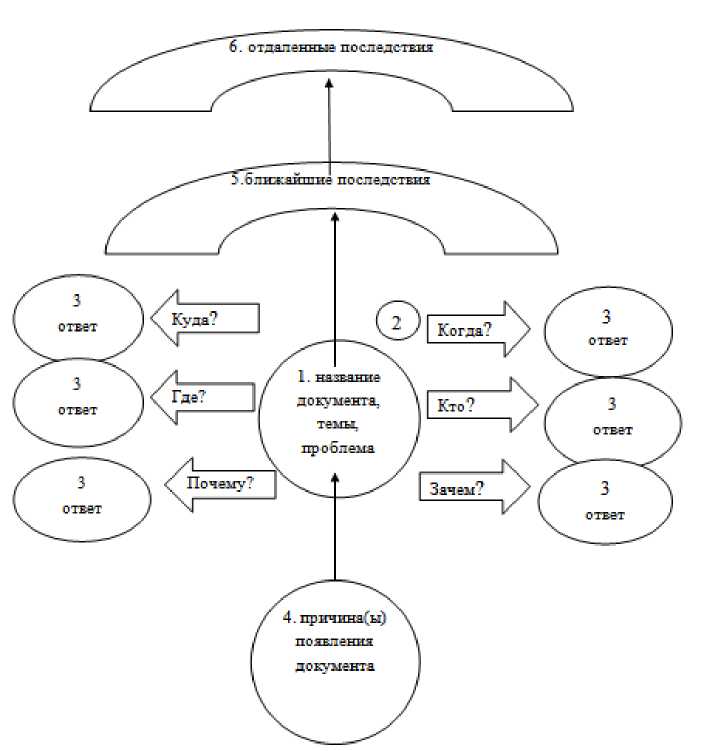

Второй этап работы с историческими источниками (преобразующий) предполагает более глубокое понимание текста и событий, описанных в нем, а также умение поместить предложенный текстовой отрывок в исторический контекст. Для этого студентам предлагается самостоятельно составить схему анализа источника.

Порядок работы по данной схеме следующий:

-

1. Пишется название документа и время его создания, ставится проблема;

-

2. К документу формулируются вопросы;

-

3. Даются ответы на поставленные вопросы;

-

4. Выявляется причина(ы), приведшая к появлению данного документа;

-

5. Определяются ближайшие последствия события, затронутого в источнике;

-

6. Определяются его перспективные, отдаленные последствия.

На третьем, творческом, этапе учащийся должен научиться давать оценку историческому источнику и вписать его в общий массив документов по теме исследования: определять уровень его достоверности и объективности, объяснять позицию автора источника, аргументировать свою точку зрения. Часто для решения этой задачи студенту тре- буется подобрать другой источник или источники, отражающие описываемое событие с альтернативной или аналогичной позиции или отображающий отдельный (-е) аспект(ы) рассматриваемой проблемы.

На этом этапе предлагается охарактеризовать источник по следующему плану:

-

1. Репрезентативность и полнота источника (насколько в нем отражены наиболее значимые исторические факты);

-

2. Цели создания документа;

-

3. Позиция автора (-ов): личная, политическая, социальная;

-

4. Достоверность источника (насколько точно в нем отражены исторические факты и явления);

-

5. Точность информации, представленной в документе (т.е. степень отражения деталей в нем).

Таким образом, работа с историческим источником в вузе должна постепенно усложняться. Это позволит сде- лать данный вид работы не просто дополнением к воспроизведению текста учебника или лекции преподавателя, а позволит сформировать у учащихся навыки анализа и интерпретации текста, выявления причинно-следственных связей, аргументации собственной точки зрения, постановки проблемы и т.д., что сделает выпускников конкурентоспособными на рынке труда.

Список литературы Работа с историческими источниками в школе и вузе

- Источниковедение истории СССР: Учебник / под ред. И.Д. Ковальченко. - М.: Высшая школа, 1981. - 496 с.

- Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. - М.: Наука, 1975. - 282 с.

- Троицкий Ю.Л. Новая технология исторического образования // История. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». - 1994. - №45. - С. 2-5

- Ерохина М.С., Короткова М.В. Уроки Клио: методическое пособие для учителя. - М.; МИРОС, 2000. - 64 с.

- Хохлова О.Н. Работа с историческим источником как этап подготовки учащихся к исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность старшеклассников в процессе изучения гуманитарных дисциплин. - Тверь, 2002. С. 51-61.

- Стрелова О.Ю. Ключи к историческому Олимпу // История. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». - 2011. - №15. - С. 52-58.