Работы Черноморской экспедиции Института археологии РАН в 2001 году

Автор: М.Г. Абрамзон, И.М. Безрученко, Д.С. Бжания, В.В. Бжания, Ю.В. Горлов, А.В. Поротов, М.Д. Кайтамба

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183875

IDR: 143183875

Текст статьи Работы Черноморской экспедиции Института археологии РАН в 2001 году

М.Г. Абрамзон, И.М. Безрученко, Д.С. Бжания, В.В. Бжания, Ю.В.Горлов, А.В. Поротов, М.Д. Кайтамба

РАБОТЫ ЧЕРНОМОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН В 2001 ГОДУ*

Древнегреческая колонизация Восточного Причерноморья, ее хронология, характер, динамика развития античных городов, их влияние на культуру и социально-экономическую структуру местного общества пока еще остаются предметом дискуссий антиковедов. Это объясняется как фрагментарностью сохранившихся свидетельств античной письменной традиции, так и недостаточными результатами археологических исследований основных памятников. С одной стороны, некоторые из них остаются до сих пор нело- кализованными, как например, Фасис, исследование других (Диоскурия, Гю-энос) затруднено тем, что в результате подъема относительного уровня моря их прибрежные районы оказались затопленными или разрушенными береговой абразией. В сложившейся ситуации важное значение приобретают комплексные палеогеографические и археологические исследования. Проведение подобных работ на территории Таманского полуострова и в дельте Кубани, которые осуществлялись совместно с Географическим факультетом МГУ, Французской археологической школой в Афинах, университетами Париж 1 и 4 Сорбонна в 1997-2000 гг., дало чрезвычайно интересные результаты {Fouache et al., 1998. Р. 141-153; Горлов, Поротов, 1998. С. 94-101; Fouache et al., 1999. Р. 5 89-598; Fouache et al., 2000. P. 87-102; Каплин и др., 2001. С. 51-5 7; Болиховская, Поротов, Горлов, 2001. С. 33-36). Их сравнение с новыми данными, которые можно получить на другом участке Черноморского побережья, представляет значительный интерес. В качестве полигона для подобных исследований было выбрано Кавказское побережье Черного моря. Исследования были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований.

Вопросы реконструкции ландшафтного облика побережья Сухумской бухты в связи с локализацией античной Диоскурии-Себастополиса, а также освещение широкого круга вопросов, связанных с организацией ее сельской территории и особенностями ее хозяйственного использования продолжают привлекать к себе внимание, так как общее состояние изученности этих вопросов вряд ли существенно изменилось за последние десятилетия с момента появления работы Ю.Н. Воронова (1980).

Палеогеографические реконструкции эволюции побережья Сухумской бухты представляют интерес в первую очередь в связи с задачами реконструкции античной топографии. В отношении локализации Диоскурии существуют две взаимно исключающие точки зрения, согласно одной из которых большая часть города находится в пределах современного Сухума и лишь частично вскрыта разведочными траншеями в районе набережной и на территории турецкой крепости. Согласно другой - Диоскурия находится в настоящее время на дне Сухумской бухты. Современное положение нижних террас ряда античных городов на побережье Северного Причерноморья на глубинах 3-4 м, связанное с относительным повышением уровня моря за последние два тысячелетия, представляет собой достаточно обычный факт. Однако при рассмотрении истории Диоскурии катастрофические последствия различных природных процессов, в том числе и разрушительное воздействие морского прибоя и повышения его уровня, рассматриваются в качестве едва ли не основной причины упадка города в конце I в. до н.э., что требует более обстоятельной оценки комплекса природных условий, определивших формирование и эволюцию природного ландшафта побережья Сухумской бухты в античную эпоху.

В литературе устойчиво существуют две основные версии о причинах нахождения древнегреческого города на дне моря - эволюционистская и катастрофическая :

-

- медленное погружение берега под влиянием эвстатического повышения уровня моря и, как следствие, затопление его наиболее низких участков и размыв мористого края прибрежной низменности вместе с комплексом культурных слоев античного времени (Воронов, 1980);

-

- катастрофическое разрушение и погружение в море в результате резких деформаций местности под влиянием оползневых процессов (Разумов, 1997. С. 116-123) или сильных землетрясений (Никонов, 1997а. С. 104—115).

Не отрицая возможность проявления катастрофических явлений сейсмической природы на побережье (как более вероятной в инженерно-геологических условиях побережья Сухумского залива), которые являлись предметом обсуждения в ряде обстоятельных публикаций (Никонов, 19976. С. 121-125), нам представляется не менее важным уточнение размаха эвста-тических колебаний уровня моря за последние 3—4 тыс. лет и обусловленных этими колебаниями изменений ландшафтного облика побережья и их влияние на условия освоения побережья греческими колонистами.

В рамках проекта, посвященного палеогеографической и исторической реконструкции Кавказского побережья Черного моря в античную эпоху, для уточнения археолого-палеогеографической ситуации на побережье Сухумской бухты нами был проведен анализ ранее опубликованных данных по строению толщи прибрежных отложений, дополненных оригинальными материалами, предварительное рассмотрение которых позволяет конкретизировать направления дальнейших исследований в регионе.

Изменениям уровня моря в позднем голоцене на Черноморском побережье Кавказа посвящен ряд обстоятельных публикаций результатов детальных инженерно-геологических исследований Адлеровского и Лазаревского участков, полуострова Пицунды, Колхиды, на основе которых была предложена схема изменений уровня моря, включающая серию регрессивных фаз продолжительностью в несколько столетий и с амплитудой до 10 и более метров. Одна из наиболее значительных регрессивных фаз совпадает по времени с началом греческой колонизации Северо-Восточного Причерноморья, поэтому уточнение ее локальной амплитуды и возрастных границ имеет самостоятельный палеоэкологический интерес. К сожалению, существующие палеогеографические оценки положения уровня моря в I тыс. до н.э. в значительной мере опираются на затопленные археологические памятники в различных районах Черноморского побережья и, в связи с этим, существенно зависят от уровня изученности подобных объектов. Важно отметить, что при таком положении данные собственно палеогеографических исследований при реконструкциях положения береговой линии в период фа-нагорийской регрессии в редких случаях могут выступать в качестве независимого источника. Одной из причин этого является недостаточно полное внимание исследователей к оценкам геоморфологического положения многих известных археологических памятников и, как следствие, рассмотрение их вне контекста эволюции прибрежных ландшафтов в позднем голоцене на фоне изменений уровня моря и обусловленной ими перестройки контура береговой линии. Немногочисленные примеры работ, в которых предприняты попытки восполнить данный пробел (Балабанов, Гаприндашвили, 1987. С. 151-159), обнаруживают явную недостаточность как палеогеографической, так и археологической информации для получения в той или иной мере законченных реконструкций. В данном сообщении, не претендующем на полноту освещения проблемы, на основе преимущественно литературных источников рассматривается современное состояние проблемы локализации Диоскурии в контексте реконструкции развития побережья прилежащей части абхазского побережья в античное время.

Результаты многочисленных геологических исследований побережья Восточного Причерноморья, а также имеющиеся данные о местоположении археологических памятников эпохи поздней бронзы и античности, широко распространенных на поверхности береговых валов побережья Колхиды, убедительно свидетельствуют о том, что к концу II тыс. до н.э. поверхность древнебереговых образований вышла из зоны активного штормового воздействия и стала доступной для временного или постоянного проживания.

В пределах окрестностей Сухума подобная ситуация отмечается как для прибрежной полосы Сухумского мыса с присутствующими на его поверхности памятниками поздней бронзы и классического периода, так и для расположенного к юго-востоку участка побережья между устьевыми зонами рек Келасури и Мачара.

На прибрежной низменности, занятой современным Сухумом, геологическая ситуация несколько отлична от участков открытого морского берега. Слабонаклонная прибрежная полоса суши расчленена рядом ложбин, по которым к морю выходят несколько малых рек побережья, среди которых наиболее крупной является Весла. Кроме этого, с осью примерно в районе Сухумской крепости, к морю открывается обширное ложбинообразное понижение, которое, по-видимому, наследует палеодолину реки Восточная Гумиста. Результаты инженерно-геологических исследований верхней части толщи прибрежных отложений показали, что базальные гравийно-галечные пески, поверхность которых вскрыта на глубинах 6,5-7 м ниже современного уровня моря, перекрываются мощной толщей синих глин с прослоями торфа. В литературе отмечается присутствие по крайней мере двух горизонтов торфа, возраст наиболее молодого из которых косвенно относится к эпохе средней бронзы. Для наших целей наибольший интерес представляют не столько детали литологического строения, сколько сам характер стратиграфической последовательности верхней части толщи отложений прибрежной низменности, отражающий постепенную смену болотных условий лагунными, в которых накапливалась приповерхностная толща синих глин, являющаяся “материком”, на котором формировались культурные слои античной эпохи.

Кровля синих глин, расположенная на глубине 0,5-1,0 м ниже современного уровня моря, практически повсеместно в пределах приморской полосы перекрывается культурными остатками, которые относятся к периоду, начиная со второй половины VI в. до н.э.

Сказанное позволяет, во-первых, оценить верхний возрастной рубеж существования лагунно-болотных условий в пределах современной прибрежной полосы, связанный с положением уровня моря на отметках, близких к современным. Во-вторых, залегание на кровле субаквальных отложений разнообразных, в том числе строительных (фундамент Сухумской крепости), остатков косвенно указывает на осушение прибрежной низменности, одной из причин которого (с учетом с умеренного по темпам, но унаследованного тектонического погружения прибрежной территории) может рассматриваться относительное понижение уровня моря в период фанагорий-ской регрессии. Резкая смена лагунных илов на субаэральные суглинки в приповерхностном слое этой толщи свидетельствует о сравнительно быстром переходе от субаквальных к субаэральным условиям, что не исключает дополнительного воздействия искусственного осушения прибрежной низменности.

С учетом наибольшей глубины залегания культурных слоев, выявленных разведками на городской набережной, величина относительного понижения уровня оказалась не менее 3,5 м ниже современного. В реальности, исходя из глубин залегания оснований южных стен крепостного комплекса, она может быть оценена в 5-6 м ниже современного. К сожалению, более определенные геологические данные для оценки положения уровня моря в эту регрессивную фазу в литературе отсутствуют. Датированные по раковинному материалу слои, вскрытые рядом скважин на глубинах 9-15 м в прибрежной полосе шельфа (Квавадзе, Рухадзе, 1998), по своему литологическому типу едва ли могут быть отнесены к фациям береговой полосы и тем более к субаэральным условиям, которые можно было бы ожидать в результате осушения прибрежной территории в ходе понижения относительного уровня моря в фанагорийскую регрессию.

Принимая в первом приближении нахождение на глубинах 6-8 м каменных развалов, идентификация которых остается в существенной мере открытой, и опираясь на особенности морфологии прибрежной отмели, в строении которой прослеживаются следы сходящейся сети палеоэрозион-ных ложбин малых рек, можно предположить, что прибрежная полоса мелководья до глубин 5-10 м в “фанагорийское время” представляла собой заболоченную прибрежную низменность, расчлененную группой небольших речек на отдельные островки, малопригодные для постоянного обитания. Это обстоятельство может объяснить отсутствие на большей части прибрежной отмели в интервале глубин 3-5 м широкого распространения культурных остатков, которые в этом случае должны локализоваться в строго ограниченных зонах. Учитывая открытость побережья, особенно при условии понижения относительного уровня моря, снизившего экранирующее от штормов влияние Сухумского мыса, наиболее вероятными участками выхода к морю могли являться устьевые участки рек.

Таким образом, рассмотренные кратко существующие материалы по археолого-палеогеографическому изучению развития побережья в античную эпоху оставляют большую часть вопросов открытыми. Это в первую оче- редь касается изменений уровня моря во второй половине I тыс. до н.э. -первой половины I тыс. н.э., которые могли бы послужить основой для реконструкции изменений ландшафтного облика и очертаний прибрежной полосы как одного из природных факторов, оказывавших влияние на социально-экономическое развитие местного населения и древнегреческих колоний. Частичное восполнение перечисленных выше пробелов и является задачей осуществляемого авторами проекта.

Другим направлением работ в рамках проекта было изучение археологической топографии прибрежной части античной Диоскурии - Себастопо-лиса. Раскоп площадью 150 кв. м был заложен в северо-западной части побережья Сухумской бухты на территории турецкой крепости между участками, один из которых исследовался в недавнем прошлом Л.Г. Хрушковой, а на втором раскопки ведет экспедиция Абхазского государственного университета под руководством А.Н. Габелия. Другой практической задачей исследований стала необходимость уточнения общего плана древнего городища. Вся площадь раскопа оказалась перекрыта слоем плотно утрамбованного толченого кирпича мощностью от 0,3 до 1 м, который представлял собой подсыпку покрытия спортивной площадки. Разница в мощности слоя объясняется необходимостью нивелировки естественной поверхности участка при современном строительстве, поскольку она имеет покат в сторону моря - с севера на юг.

Мощность вскрытого культурного слоя неодинакова и колеблется от 0,4-0,5 м в северной части раскопа до 1,2-1,3 м в южной. Нигде работы не были доведены до материка. Выявлены следующие строительные остатки: два подвальных помещения в южной части участка, вскрытые не полностью, и основания стен и пол базилики в северной части. Основания стен подвальных помещений залегают на 0,6-0,65 м ниже пола и основания стен базилики, но, судя по однородности керамического материала и характеру кладок стен, построены одновременно. Подвальные помещения были заполнены комковатым темно-серым или почти черным влажным суглинком с большим количеством мелкой гальки. Никаких четко определяемых слоев не было выявлено, что говорит об одновременности заполнения помещений. К восточной стене западного подвала перпендикулярно примыкают три параллельно уложенных ряда камней высотой в один ряд, игравших, очевидно, роль оснований загородок для хозяйственных нужд. К северу от восточного подвала обнаружены две правильно уложенные керамические трубы (в борте раскопа была видна третья). Особых сомнений в наличии здесь в древности водопровода, думается, не возникает. Направление водопровода - в сторону подвальных помещений, а уровень залегания идентичен основаниям стен базилики. Это обстоятельство дало лишнее основание считать базилику и подвалы одновременными постройками.

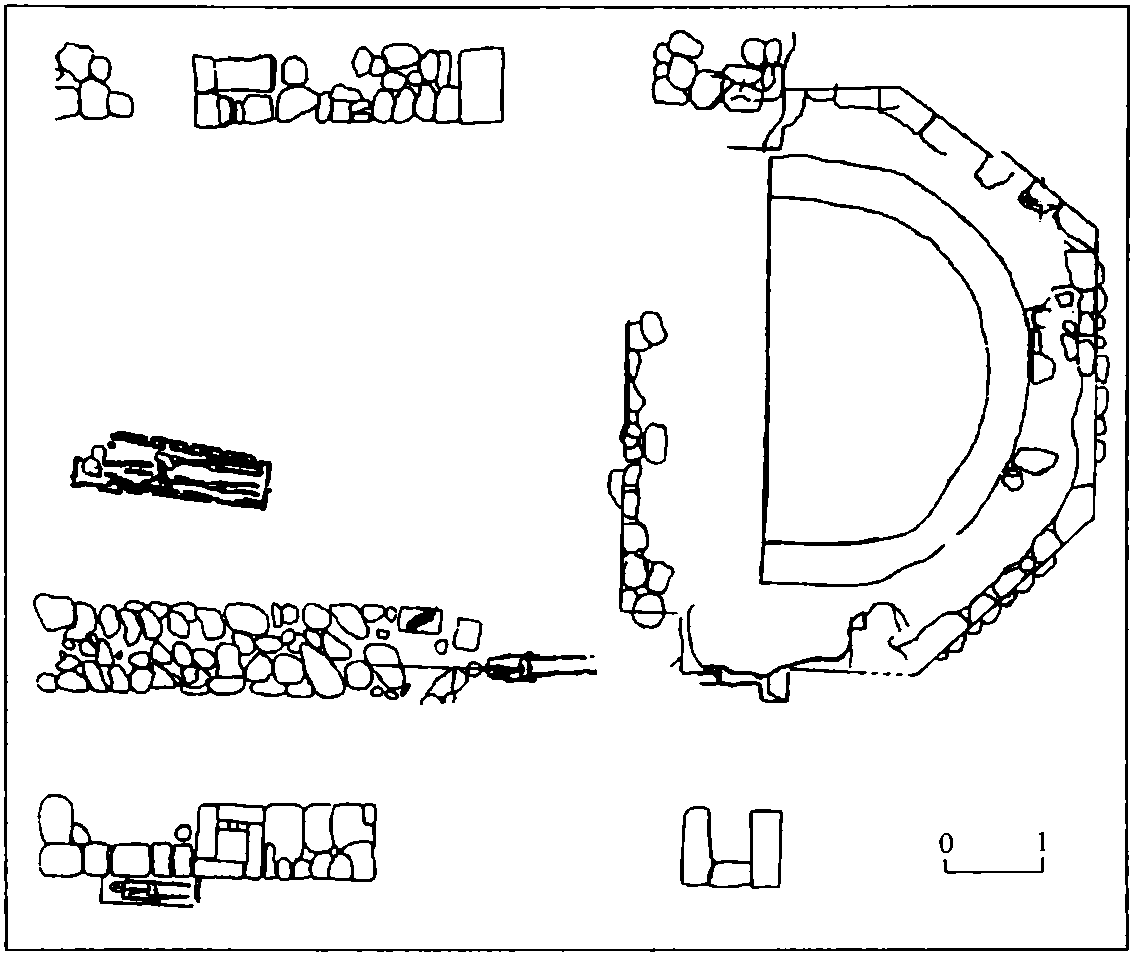

Базилика (рис. 1, 2) расположена к северу от подвальных помещений и ориентирована длинными сторонами по оси запад-восток. Она представляет собой однонефную постройку с южным приделом. Возможен и северный,

С

Рис. 1. План базилики Себастополиса но северный фас соответствующей стены еще скрыт бортом раскопа. Западная стена строения также еще не раскопана, поэтому наличие нартекса можно только предполагать, основываясь на аналогиях, но не более. Размеры открытой части базилики с запада на восток составляют 11 м, с севера на юг - 6,8 м (по заплечикам). Апсида базилики - пятигранная с заплечиками, у оснований граней прослежен ряд камней (крупная галька), выступающих снаружи за линию граней. Они являются цоколем стен базилики. Внутренние камни, составляющие апсиду, выложены не совсем правильным полукругом, имеется небольшое искажение в южной части. Сохранились остатки синтрона 0,4 м шириной из серовато-белой цемянки. Алтарная часть также покрыта слоем красно-коричневой цемянки и возвышается над уровнем пола нефа на 0,15-0,2 м. Она отделена от нефа частично сохранившейся в южной части каменной двухрядной выкладкой, имеющей в высоту один ряд камней. Пока трудно сказать, имеем ли мы в этом случае дело с остатками алтарной преграды. Выявлены два входа в базилику, оба шириной 1,44 м, в северной и южной стенах, расположенных строго напротив друг друга. Стены нефов не “доходят” до алтарной части, заканчиваясь означенными

Рис. 2. Раскоп с остатками базилики проходами. В северной стене был также прослежен заложенный камнями проход.

Стены базилики сложены из крупной гальки на известковом растворе, в некоторых местах использованы крупные известковые блоки вторичного использования, проходы обрамляют именно они. Высота сохранившихся стен 1-4 ряда кладки. Характер кладки стены южного придела несколько отличается от остальных: в ней в некоторых местах использована плинфа, и в целом она менее однородна. Основание этой стены лежит несколько выше, чем основание южной стены нефа. Эти обстоятельства, а также наличие заложенного прохода в северной стене позволяют предположить, как минимум, две фазы существования постройки.

Самым интересным в исследуемом объекте является, пожалуй, наличие пола из фигурного кирпича с мраморными круглыми и треугольными вставками. Кирпич выложен двумя квадратами, образованными “рамками” из прямоугольных кирпичей с разделительной полосой между ними, расположенными у алтарной части. От алтарной части они отделены такой же полосой. Эти полосы выложены шестиугольными кирпичами, образующими ряды крестов, интервалы между которыми заполнены квадратными мраморными вставками. Внутренняя часть квадратов заполнена восьмиугольными кирпичами с круглыми мраморными вставками между ними. От западной части нефа квадраты отделяет такая же разделительная полоса из крестов с мраморными вставками. Примерно пополам неф делит линия, выло- женная прямоугольными кирпичами, аналогичная “рамкам” квадратов. На запад обращена конфигурация из трех (очевидно) треугольников, образованных такими же рамками, внутри них - узор из крестов, снаружи - узор, выложенный восьмиугольными кирпичами. Впрочем, и они тоже могут восприниматься как кресты, только с сильно укороченными и утолщенными сторонами. Далее в западной части пол почти Не прослеживается, так как большая часть кирпичей утрачена.

Практически вся площадь базилики была засыпана грунтом с большим количеством мелких и средних камней, среди которых также встречено много фрагментов черепицы, который подстилала неровная прослойка известковой крошки. Во всем этом нельзя не видеть следов обрушившихся стен и кровли. В этом слое общего разрушения обнаружен ряд практически безинвен-тарных погребений, костяки которых вытянуты, а головы обращены на запад. Только в одном погребении найден медный крест и в другом - нити золотого шитья, очевидно, от головной повязки. Шитье было обнаружено на лбу детского черепа. Часть погребений находилась в зальной части базилики, причем, разрушила пол, другая - вне ее, в районе южного придела. Считать эти погребения совершенными в период существования самой церкви нельзя, так как именно они разрушили пол, а не находились под ним. Наличие креста, положение костяков, равно как и отсутствие инвентаря, позволяют считать эти погребения христианскими. Стратиграфическое положение их свидетельствует о том, что они были совершены в период полного разрушения базилики. Приблизительная датировка возможна по керамическим фрагментам, обнаруженным в этом же слое: они не выходят за рамки IX в.

Из находок можно отметить фрагмент (сохранилось примерно три четверти) медного браслета с греческой надписью (оицЕПои xupicov), представляющей имя владельца, медные монеты Марка Аврелия, Анастасия, Юстиниана I, провинциального римского чекана (каппадокийского?), биллоновую монету (антониниан) Волузиана, а также серебряную турецкую монету, происходящую из слоя общего разрушения. Кроме того, обнаружены две неопределяемые медные монеты. Из других находок - уже упомянутые медный крест и остатки золотого шитья, граффити на стенке светлоглиняной амфоры (Е^хао), медную иглу для вязания сетей, фрагменты медных рыболовецких крючков, фрагменты медных фибул, одна из которых в форме утки, фрагменты полированных костяных стилей, терракотовая женская головка, керамическое пряслице, донце керамического бальзамария. В слое общего разрушения встречались фрагменты керамических турецких курительных трубок, периодически находились различные фрагменты стеклянных сосудов. Из относительно целых керамических сосудов были найдены два красноглиняных реберчатых кувшина.

Массовый материал представлен значительным числом амфорных фрагментов, среди которых преобладают изготовленные из местной глины, встречаются фрагменты аттической чернолаковой посуды и амфор средиземноморских и причерноморских центров классического и эллинистического периодов (Хиос, Фасос, Синопа и др.), светлоглиняных амфор (типы

А, В, С/D, Е, F по классификации Деопика и Круг), боспорских красноглиняных амфор конца II - первой половины III, IV-VI вв. н.э.

Керамический материал, соответствующий времени существования и, возможно, одному из строительных периодов, представлен типами амфор 7; 23.1; 25.1; 31.1; 32 (Sazanov, 1997), которые датируются второй-третьей четвертью VI в. н.э. и имеют аналогии из раскопок Цибилиума. В верхнем слое общего разрушения были обнаружены фрагменты амфор VIII-IX вв. н.э., что соответствует времени полного разрушения базилики и возникновению христианского кладбища на ее месте. Представлена также столовая как гончарная, так и лепная посуда и фрагменты краснолаковых сосудов.

Следует отметить, что основная масса находок происходит из подвальных помещений, что и понятно, так как именно там мы имеем культурный слой наибольшей мощности. Остатки базилики находились непосредственно под слоем засыпи кирпичной крошки, от которой ее отделял только слой камней, известковой крошки и фрагментов черепиц. На самом полу базилики находок практически не было.

Предварительные соображения по исторической интерпретации могут выглядеть следующим образом. Прежде всего, все открытые постройки относятся к византийской эпохе, когда город носил имя Себастополис. Постройка базилики, скорее всего, относится к периоду правления Юстиниана I, возможно, ко времени возвращения римских гарнизонов в Абасгию и Апси-лию в 555 г. и упоминаемого Прокопием Кесарийским в связи с этим возвращением активного строительства и расцвета городов (Прокопий Кесарийский. О постройках. III, 7). Это вполне согласуется с общим обликом базилики, главным образом, с наличием уникального пола, не имеющего аналогов в регионе Восточного Причерноморья. Тщательность изготовления фигурных кирпичей, аккуратность их укладки вместе с мраморными вставками, строгая геометричность рисунка подтверждают тезис о городском расцвете. Наличие двух фаз в строительных остатках базилики продатировать невозможно в силу отсутствия находок, хотя было бы очень соблазнительно связать строительство базилики с христианизацией апсилов на официальном уровне в 20-е—ЗО-е годы VI в. Некоторое запустение — с оставлением византийским гарнизоном крепости в 544 г. (Прокопий Кесарийский. Война с готами. VIII, 4, 6), а восстановление и расширение - появление южного придела - с возвращением гарнизона через 11 лет, в 555 г. В пользу этого, вроде бы, говорит и преобладание керамики второй четверти VI в. и наличие к западу от района наших исследований (буквально в 15-20 м) базилики, раскопанной Л.Г. Хрушковой. Но наличие базилик на ограниченной площади может трактоваться и как свидетельство в пользу первого предположения. Вторая гипотеза слишком привлекательна, чтобы принять ее без дополнительной аргументации.

В планы дальнейших исследований входит продолжение изучения базилики, установление хронологических рамок существования христианского кладбища, что поможет уточнить время запустения городской жизни в Себастопол исе.