Рациональные инновации - будущее образования

Автор: Степанов Ю.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Проблемы высшего образования

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Автором формируется понятие рациональных инноваций в педагогике и обосновываются принципы их внедрения в образовательный процесс.

Обучение, инновация, функциональная асимметрия мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/14084243

IDR: 14084243 | УДК: 378.6:

Текст научной статьи Рациональные инновации - будущее образования

Разные эпохи и общественные формации предъявляют различные требования к образованию. Поэтому в мире существует огромное количество взглядов на данный предмет. Из года в год увеличивается число инноваций в образование. Педагоги разработали множество концепций и подходов к процессу получения знаний, как общего характера, так и профессиональных. При конструировании таких систем подавляющее большинство педагогов ориентированы на повышение эффективности усвоения знаний. Причем трактовка знаний постоянно меняется – от простого запоминания определенных фактов до включения их в концептуальную картину мира, формируемую у обучаемого. Различны и подходы к обучению: деятельностный, личностный, практикоориентированный, компетентностный и другие. В практическом же плане эти позиции сведены к простой формуле: «З У Н» – знания, умения, навыки. Но несмотря на огромное количество самых разнообразных точек зрения, вопрос остается актуальным и по сей день. Причин тому много.

Примерно через 18 месяцев количество информации удваивается. Это означает, что каждые 1,5 года необходимо учиться снова, а следовательно, то обучение, которое ориентировано главным образом на запоминание и сохранение материала в памяти, только отчасти сможет удовлетворять современным требованиям. Неуклонное увеличение количества информации практически во всех областях знаний требует пересмотров традиционных педагогических технологий. На рынке образовательных услуг в настоящее время все больше ценятся не только высококвалифицированные специалисты, но и всесторонне грамотные творческие личности, которые сами «добывают» необходимые знания и на их основе порождают новые. Именно такие гармонично развитые специалисты приносят своим фирмам наибольшую прибыль, а потому востребованы на рынке труда [1].

Ограничение времени обучения также заставляет искать пути интенсификации усвоения знаний, ибо длительное обучение приводит к разрыву между потребностями общества в квалифицированных кадрах и их подготовкой. Собственно из этой концепции родилась идея двухступенчатой подготовки специалистов: бакалавриат и магистратура.

На смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей жизни». Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ [2]. Под результатами понимаются не только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности. Чтобы быть в курсе всех значимых преобразований в профессиональных областях деятельности, необходимо совмещать работу с совершенствованием профессионального мастерства [3].

В школах и вузах растет число лиц с нарушениями здоровья. Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей по мере школьного обучения, причем в специализированных учебных заведениях, таких как лицеи, гимназии, школы с профессиональным уклоном, гораздо интенсивнее [4–7]. Та же тенденция прослеживается и в вузах страны [8–9].

Последний аспект – наиболее серьезный аргумент в пользу поиска новых концептуальных моделей обучения. Ибо наивысший приоритет в любом обществе – здоровье его граждан, сохранение и укрепление здоровья нации. Поэтому закономерен вопрос «Зачем нам образование путем потери здоровья?» В свете этих данных задача сводится к тому, чтобы качество и эффективность обучения росли не за счет потери здоровья. И вот здесь на первый план выдвигается идея, что искомый результат может быть достигнут, если педагогические приемы, используемые в учебном процессе, не приводят к развитию дистресса и ухудшению здоровья [10].

Инновационная педагогическая технология, какой бы она ни была эффективной в плане приобретения студентами знаний, компетенций, не должна использоваться, если она приводит к снижению уровня здоровья обучающихся, уменьшает компенсаторные возможности организма, приводит к развитию той или иной патологии. Эта парадигма легла в основу настоящего исследования.

То есть не всякая инновация полезна, рациональна. Мы считаем, что к рациональным педагогическим инновационным технологиям можно относить любые инновации, которые улучшают и ускоряют процесс приобретения знаний, повышают профессиональную компетентность обучаемых, но не за счет уменьшения резервных возможностей организма и снижения здоровья. Однако следует научиться различать закономерные сдвиги функционального состояния гомеостатических систем организма в процессе обучения и изменения, выходящие за эти рамки, приводящие к развитию донозологических состояний, а в дальнейшем – развитию патологии.

В качестве подтверждения тезиса о рациональных педагогических технологиях приведем данные исследований, проведенных нами в течение последних двух лет.

Наука не стоит на месте. Ее развитие подразумевает непрерывное расширение спектра человеческих возможностей. В равной степени это относится и к обучению. Еще полвека назад асимметрия мозга изучалась в чисто академическом аспекте. Под функциональной асимметрией мозга понимают индивидуальные особенности распределения нервно-психических функций между правым и левым полушариями мозга [11]. В настоящее время знания в области функциональной асимметрии мозга используются практически. Так, в развитых странах подбор кадров осуществляется с учетом этого обстоятельства. Руководство крупных компаний при прочих равных условиях, таких как квалификация, стаж работы, предпочитает выбирать в качестве менеджеров лиц с доминированием функций правого полушария головного мозга (левши) [12].

Нейрофизиологам хорошо известно, что правое и левое полушария не эквипотенциальны в плане переработки информации. Исследованиями последних десятилетий показано, что имеет место специфика в работе правого (ППШ) и левого (ЛПШ) полушарий головного мозга. Все больше накапливается данных о том, что специализация функций полушарий головного мозга существует для отдельных стадий целостного процесса обработки информации. Каждое полушарие осуществляет преимущественно тот анализ поступающей информации, в отношении которого оно в большей мере специализировано. Например, ППШ осуществляет преимущественно зрительно-пространственный гнозис, а ЛПШ – логический, семантический, анализ, основанный преимущественно на вербальной информации [13]. Этим обеспечивается в процессе межполушарного взаимодействия эффективность целостной функции восприятия. Если левое полушарие имеет преимущество при обработке вербальной, логической информации, то правое в большей степени ориентировано на восприятие пространственных соотношений. Эти различия связаны со стратегией обработки поступающей к ним информации. В ЛПШ происходит симультанный анализ поступающей информации, а в правом – холистический [14].

Функциональная асимметрия мозга опосредует и другие стороны взаимодействия организма с окружающей средой, которые в ряде случаев оказываются решающими. Так, по-разному протекают заболевания: у лиц со сниженной функциональной активностью ППШ – более тяжело. В экстремальных условиях среды лучше адаптируются лица с высокой функциональной активностью ППШ, то есть левши. Больше их и в районах с экстремальными климато-географическими условиями. Например, на Таймыре доля леворуких в 5 раз выше, чем в средней полосе России [15]. Описаны многочисленные случаи, когда переучивание леворуких приводит к развитию неврозов [11]. Среди лиц творческих профессий: артисты, художники, музыканты, ученые, писатели – левши встречаются в 2–3 раза чаще [13].

Качество и объем запоминаемой информации в ходе обучения зависят от психофизиологического состояния человека, в частности от функциональной активности полушарий головного мозга. Показано, что эффективность усвоения учебного материала зависит от способа его предъявления: адресовано оно преимущественно правому или левому полушарию мозга, носит ли он вербальный характер, или воспринимается зрительно, тактильно, с помощью обоняния и т.п. [11, 14].

Процесс обучения – это восприятие, переработка и анализ большого объема информации за сравнительно небольшой промежуток времени, формирование новых причинно-следственных связей, отношений между событиями и фактами. В принципе, не будет ошибкой считать обучение, и особенно экзамены, информационным стрессом. Так уж сложилось, что большая часть учебной информации «адресована» левому полушарию.

Таким образом, основываясь на особенностях межполушарных взаимоотношений, можно повысить эффективность обучения детей, подростков, студентов. Данный подход имеет и то преимущество, что для его внедрения не требуется значительных финансовых затрат. Структурируя информацию тем или иным образом, можно направленно менять функциональную активность полушарий, влияя тем самым на процессы восприятия, переработки и запоминания поступающей информации.

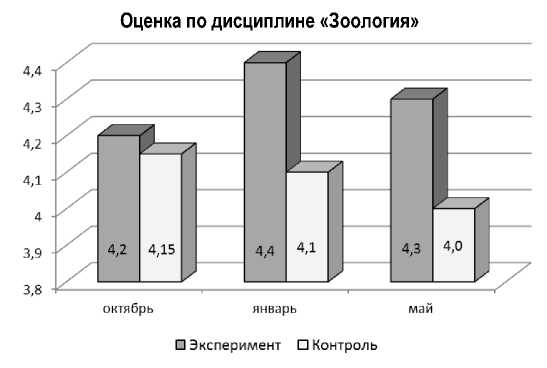

Исследования, проведенные с участием школьников [16], показали, что качество усвоения предметов «Зоология» и «Физиология человека» лучше в группах, при обучении которых максимально полно использовалась графическая информация в виде иллюстраций, видеосюжетов, презентаций, то есть активировались преимущественно структуры ППШ мозга (рис.).

Оценка знаний школьников в зависимости от адресации информации правому или левому полушарию головного мозга. Темный цвет – информация «адресована» ППШ, светлый – ЛПШ. Оценки в начале, середине и конце учебного года

Ученики запоминали информацию лучше и способны были ее воспроизвести точнее и полнее, если информация адресовалась в большей степени правому полушарию, по сравнению с теми, кто осваивал дисциплину традиционно (то есть информация анализировалась преимущественно левым полушарием).

К дисциплинам системного характера относится «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), так как решить проблему безопасности человека, например на производстве, без знаний физиологии, психологии эстетики, эргономики вряд ли возможно. Системы жизнеобеспечения, формируемые человеком, включают огромное количество подсистем, определенным образом взаимодействующих между собой. Это параметры микроклимата, энергообеспеченность человека (питание), уровень сенсорного и психологического комфорта, стрессированность и многое другое. Поэтому в БЖД очень высок уровень конвергенции знаний, а следовательно, возможность переноса знаний одних дисциплин на другие. Это есть не что иное, как творчество. И очень важно в процессе изучения дисциплины всемерно содействовать закреплению и усилению творческого начала. В этом отношении межполушарной интеграции знаний принадлежит решающее значение. Вот почему важно таким образом организовать учебный процесс, чтобы активировались структуры и левого, и правого полушария головного мозга.

С целью подтверждения гипотезы о повышении эффективности обучения в зависимости от латерали-зации предъявляемой информации был проведен эксперимент на студентах филиала. В эксперименте участвовали студенты 3-го курса, всего 75 человек. Экспериментальная группа обучалась по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК», в контрольную группу вошли студенты, обучающиеся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Возраст студентов в сравниваемых группах был примерно одинаков. При изучении дисциплины БЖД одной группе студентов предъявлялась вербальная информация: традиционное чтение лекции. Экспериментальной группе студентов эта же информация преподносилась в виде презентации с показом видеороликов по теме лекции (до 50 % времени, отведенного на теоретический курс). Информация зрительного характера была адресована преимущественно структурам правого полушария головного мозга. После проведения практических занятий и защиты курсовой студенты сдавали экзамен. Оценки студентов, у которых информация адресовалась преимущественно структурам правого полушария (видеоинформация), были достоверно выше по сравнению со студентами, изучавшими данный курс традиционно (табл. 1).

Таблица 1

Качественные и количественные характеристики проверки знаний по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

|

Оценка Удовлетворительно |

Экспериментальная группа (n = 40) 12,6 ± 2,6 |

Контрольная группа (n = 35) 22,2 2 ± 2,9 |

Достоверность различий (по Стьюденту) < 0,05 |

|

Хорошо |

60,8 ± 4,7 |

74,8 ± 4,5 |

>0,05 |

|

Отлично |

26,6 ± 2.9 |

13,0 ± 3.2 |

< 0,05 |

|

Средний балл |

4,5 ± 0,3 |

3,9 ± 0,2 |

< 0,01 |

Более того, на следующий год при проверке остаточных знаний результаты у студентов экспериментальной группы оказались лучше. Среди них больше студентов, правильно ответивших на вопросы тестового задания. Если в экспериментальной группе успешно справившихся с заданием было 83,7±4,5 % из числа принявших участие в тестировании, то среди студентов контрольной группы таких зарегистрировано 70,5±3,6 % (Р< 0,05).

В рамках мониторинга уровня подготовки студентов, а также при подготовке к тестированию при аккредитационной экспертизе Хакасского филиала ФГОУ ВПО КрасГАУ через год после изучения БЖД студенты этих групп прошли федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО).

Независимая экспертиза опирается на отнесение респондентов к определенному «уровню обученности» дисциплине. Ниже приведено описание этих уровней [17-18].

Первый уровень . Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний.

Второй уровень . Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность, доказательность, эвристичность.

Третий уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.

Четвертый уровень . Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией.

Внешняя независимая оценка результатов тестирования по сертифицированным АПИМ показала, что остаточные знания у студентов экспериментальной группы в целом лучше, чем у студентов контрольной группы (табл.2).

Таблица 2 Успешность выполнения тестовых заданий ФЭПО по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

|

Характеристика результатов выполнения тестовых заданий (уровень) |

Экспериментальная группа (n = 34), % |

Контрольная группа (n = 27), % |

Достоверность различий |

|

1 |

20,7 |

45,7 |

< 0,01 |

|

2 |

41,4 |

30,1 |

< 0,05 |

|

3 |

35,5 |

20,4 |

< 0,05 |

|

4 |

3,4 |

3,8 |

- |

По результатам интернет-тестирования выявлено, что в контрольной группе лиц, выполнивших тестовые задания по 1-му уровню, в 2,2 раза больше, чем в экспериментальной. Если следовать трактовке уровня обученности, предложенной специалистами программы ФЭПО, то можно сказать, что студенты контрольной группы обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине, способны понимать и интерпретировать освоенную информацию.

Среди студентов, овладевших вторым уровнем, лиц из экспериментальной группы оказалось на 34 % больше, чем из контрольной (Р < 0,05). Особенно заметное различие между студентами экспериментальной и контрольной групп оказалось среди тех, кто достиг 3-го уровня. Первых среди освоивших этот уровень больше на 74 %. Это означает, что студенты экспериментальной группы продемонстрировали глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки. Он может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации. Данные лонгитюдного исследования свидетельствуют о лучшем качестве усвоения материалов дисциплины при адресации их структурам правого полушария головного мозга.

Полученные результаты и более ранние работы со школьниками убедительно свидетельствуют, что эффективность восприятия, переработки и запоминания информации зависит от способа ее предъявления, что по сути равнозначно адресации ее тому или иному полушарию головного мозга.

В свете изложенного представляется целесообразным пересмотреть методики преподавания с целью более активного вовлечения в процесс обучения правого полушария головного мозга. Для этого необходимо использовать всевозможные виды наглядных материалов, проводить занятия в виде игр, тренингов, делать их эмоционально привлекательными, приближая к реальным условиям жизни. Внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий: презентаций, учебных фильмов – предпочтительнее традиционных схем ведения занятий. Поэтому необходимо энергичнее внедрять данные технологии в учебный процесс. Все это будет способствовать повышению функциональной активности правого полушария, облегчая усвоение учебных программ, поскольку «пропускная способность» ППШ выше.

Данную инновацию следует считать рациональной, поскольку показатели функционирования важнейших гомеостатических систем организма в контрольной группе по ряду параметров достоверно снижены по сравнению с экспериментальной. Физиологическая стоимость педагогических инноваций будет рассмотрена в следующих публикациях.

Список литературы Рациональные инновации - будущее образования

- Мешков Н.И. Мотивация учебной деятельности студентов. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1995. -184 с.

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/сост. Е.С. Савинов. -М.: Просвещение, 2010. -191 с.

- Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. -М.: СИНТЕГ, 2007. -668 с.

- Стунеева Г.И., Кирюшин В.А., Цурган А.М. Здоровье и самочувствие детей в период обучения в школе//Гигиена и санитария. -2000. -№ 3. -С. 45-46.

- Шарапова О.В., Царегородцев А.Д., Кобринский Б.А Всероссийская диспансеризация: основные тенденции в состоянии здоровья детей//Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. -2004. -№ 1. -С. 56-60.

- Римашевская Н.М., Бреева Е.Б., Шабунова А.А. Здоровье детей: тенденции и перспективы//Народонаселение. -2008. -№ 3. -С. 4-16.

- Лопуга В.Ф. Здоровье школьников: актуальные проблемы и пути их решения//Здоровое поколение XXI века: мат-лы VII науч.-практ. конф. -Барнаул, 2009. -С. 3-5.

- Калачев Г.А., Егоров И.Н. Исследование уровня здоровья студентов педагогического колледжа и отношения их к собственному здоровью//Вестник Барнаул. гос. пед. ун-та. -2008. -Вып. 8. -С. 62-67.

- Кисляков П.А. Образование и здоровье в педагогическом вузе: опыт реализации и проблемы качества//Стандарты и мониторинг в образовании. -2010. -№ 2. -C. 25-31.

- Селье Г. Стресс без дистресса. -Рига: Виеда, 1992. -192 с.

- Богомаз С.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и проблемы обучения. -Томск: Изд-во Том. ун-та,1997. -45 с.

- Geschwind N., Galaburda A.M. Cerebral lateralization: biological mechanisms, association and pathology. A Bradford Book. Cambridge: The MIT Pres, 1987. -P.161.

- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина,1988. -240 с.

- Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. -М.: Мир, 1983. -256 с.

- Функциональная асимметрия мозга, адаптация и течение патологических процессов на Крайнем Севере/под ред. Ю.И. Бородина. -Новосибирск, 1986. -77 с.

- Степанов Ю.М. Вопросы заочного обучения с позиций межполушарной асимметрии мозга//Социально-экономические проблемы Саяно-Алтая: прил. к «Вестнику КрасГАУ»/Краснояр. гос. аграр. ун-т; Хакас. фил. -Красноярск, 2004. -Вып. 1. -С.142-145.

- Болотов В.А., Киселева В.П., Наводнов В.Г. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования//Высшее образование сегодня. -2013. -№ 12. -С. 2-6.

- Киселева В.П. Оценка результатов обучения студентов по итогам ФЭПО: компетентностный подход//Оценка компетенций и результатов обучения студентов в соответствии с требованиями ФГОС: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф. -М., 2012. -С. 31-35.