Радиационные факторы и доказательная база изменений климата

Автор: Логинов В.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена доказательная база и проблемные вопросы интерпретации результатов исследований изменений климата, которые не укладываются в теорию их антропогенного происхождения. На основе данных по изменениям площади и яркости активных образований на Солнце, а также концентрации аэрозолей естественного (вулканического) и антропогенного происхождения и парниковых газов разработаны индексы, характеризующие воздействие на климат солнечной постоянной, аэрозолей естественного и антропогенного происхождения и парниковых газов за период с 1881 по 2010 г. С использованием моделей множественной регрессии получены величины детерминации изменений температуры в разных пространственно-временных масштабах за счет предложенных радиационных индексов. Радиационные индексы суммарно определяют около 70 % дисперсии температуры земного шара и Северного полушария.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103484

IDR: 142103484 | УДК: 551.583,

Текст научной статьи Радиационные факторы и доказательная база изменений климата

Рассмотрена доказательная база и проблемные вопросы интерпретации результатов исследований изменений климата, которые не укладываются в теорию их антропогенного происхождения.

На основе данных по изменениям площади и яркости активных образований на Солнце, а также концентрации аэрозолей естественного (вулканического) и антропогенного происхождения и парниковых газов разработаны индексы, характеризующие воздействие на климат солнечной постоянной, аэрозолей естественного и антропогенного происхождения и парниковых газов за период с 1881 по 2010 г.

С использованием моделей множественной регрессии получены величины детерминации изменений температуры в разных пространственно-временных масштабах за счет предложенных радиационных индексов. Радиационные индексы суммарно определяют около 70 % дисперсии температуры земного шара и Северного полушария.

We consider the evidentiary basis and problematic issues of results’ interpretation of investigations into climate change, which are not in line with the theory of their anthropogenic origin.

Using data on variations in the area and brightness of active solar formations and on aerosol concentration of natural (volcanic) and anthropogenic origin and GHG, the indices have been developed to characterize the impact of the said outer factors on climate over the period from 1881 to 2010.

With the use of models of multiple regressions, the determination values of temperature changes in various space-time scales have been obtained due to the proposed radiation indices. The radiation indices totally determine about 70 % of the temperature variance of the Earth and Northern hemisphere.

В литературе приводится большое число аргументов и фактов в пользу современного антропогенного изменения климата [ Хассол, 2004; Climate Change, 2007; Логинов, 2008а, б, 2012; Силвер, 2009 ] . Однако имеется ряд особенностей изменения климата, которые трудно или невозможно объяснить только влиянием парниковых газов [ Логинов, 2008а, 2008б, 2012 ] . В первую очередь это циклический ход глобальных и региональных изменений температуры . Средняя продолжительность одного из известных циклов в изменении глобальной температуры составляет 60–70 лет. В последние годы скорость роста глобальной температуры замедлилась, тогда как скорость роста содержания парниковых газов в атмосфере сильно возросла. Так, в период с 1998 до 2011 г. температура на земном шаре при ее минимальном росте была самой высокой, тогда как содержание углекислого газа в атмосфере возросло более чем на 30 %.

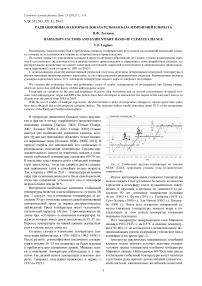

Интересной особенностью изменения глобальной температуры является «скачкообразность» ее роста. Из рис . 1 следует, что в изменении температуры за последние 50 лет отчетливо заметен самый интенсивный положительный тренд за период инструментальных наблюдений. Тренд температуры носит «кусочный», ступенчатый характер . На рис . 1 просматривается наличие трех «ступенек» в изменении температуры, каждая из которых имеет продолжительность 15 - 17 лет. Переход температуры на новый уровень осуществляется в течение шести - семи лет.

Сильные скачки в изменении температуры земного шара наблюдались в 1976 - 1983 и 1992 - 1998 гг. После резкого, скачкообразного увеличения температура в течение 10 - 15 лет оставалась на более высоком и приблизительно одинаковом уровне . Мощные скачки в изменении температуры наблюдались и в прошлом . Так, резкий скачок температуры в высоких широтах Северного полушария произошел в период с 1917 по 1923 г.

Рис . 1. Глобальная средняя температура по данным NCDC (США) (стрелками указаны годы вулканических извержений).

Резкие кратковременные снижения температуры можно связать с поступлением большого количества аэрозолей в атмосферу после вулканических извержений. К крупным и средним по мощности за последние 50 лет относятся извержения вулканов Агунг (1963 г.), Фуэго (1974 г.), Толбачик (1975 г.), Сент-Хеленс (1980 г.), Эль-Чичон (1982 г.), Пинату-бо (1991 г.). После всех указанных извержений заметно снижение температуры земного шара и последующие за этим скачки температур (показаны жирными стрелками).

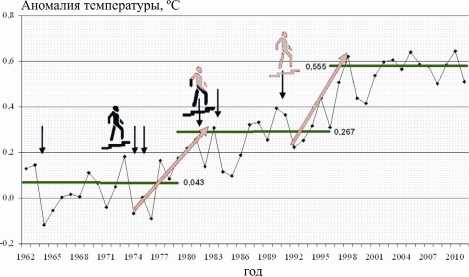

Рост температуры поверхностного слоя Мирового океана в 1910–1943 гг. на 0.5 ºС и падение температуры в 50–60-е гг. не согласуются с незначительным экспоненциальным ростом содержания углекислого газа в атмосфере в это время (рис . 2).

Амплитуда циклических квазивековых колебаний климата только немного уступает величине положительного тренда температуры (особенно температуры Мирового океана). Наблюдаемые 60–70-летние циклы в изменении глобальной температуры могут являться следствием ряда причин: автоколебаний климатической системы, квазивековых колебаний солнечной

Рис . 2. Аномалии средней глобальной температуры поверхностного слоя океана с 1855 г. по настоящее время по разным источникам.

активности, воздействия Сатурна и Юпитера, которые способны изменить среднегодовое расстояние от Земли до Солнца [ Максимов, 1970; Яковлева, 19684 Логинов, 2008а, б ] .

Интенсивный рост температуры в высоких широтах Северного полушария в период с 1910–1915 до 1940–1945 гг., известный как потепление Арктики, сменился падением температуры до середины 70-х гг. прошлого столетия и последующим самым интенсивным ростом температуры за период инструментальных наблюдений [ Хассол, 2004 ] . Именно в высоких широтах положительный тренд температуры, связанный с ростом содержания парниковых газов, должен быть наиболее заметен. Больший рост температуры в высоких широтах должен быть обусловлен существенным вкладом альбедной обратной связи и воздействием сильной гравитационной устойчивости, создаваемой выхолаживанием воздуха вблизи земной поверхности, которая подавляет конвекцию и перенос длинноволнового излучения, приводя к концентрации нагревания в тонком приповерхностном слое воздуха.

В многочисленных работах показано, что положительные тренды температуры, связанные с повышением содержания парниковых газов в атмосфере, растут от экватора к полюсу. В то же самое время результаты работы Б.Г. Шерстюкова говорят о более сложном характере трендов температуры [Шерстю-ков, 2007, 2008].

Положительные тренды температуры оказались максимальными в широтной зоне 50–60º N, по крайней мере на территории России, тогда как согласно теории климата положительные тренды температуры должны увеличиваться от экватора к полюсу. Выявленные особенности трендов температуры можно объяснить изменениями общей циркуляции атмосферы и океана [ Логинов, 2010,2012; Сорохтин, 2006 ] .

Распределение среднемесячных аномалий температуры в моменты интенсивного теплообмена океана и атмосферы показывает, что максимальная среднемесячная положительная аномалия температуры наблюдается в средних и высоких широтах Западной Европы и несколько южнее в Западной Сибири (55-45° N) [Пудовкин, Распопов, 1993]. Таким образом, пространственное распределение среднемесячных аномалий температуры воздуха в моменты интенсивного теплообмена океана и атмосферы в Северной Атлантике напоминает зависи- мость от широты положительных трендов температуры на территории России в 1966–2005 гг. Интенсивный теплообмен океана и атмосферы в Северной Атлантике обеспечивает максимальные аномалии температуры в интервале широт 45-60° N. На этих широтах наблюдаются и наибольшие положительные тренды температуры. С увеличением широты аномалии температуры становятся отрицательными и рост положительных трендов температуры на территории России замедляется.

В Западной Европе максимальные тренды температуры в последние десятилетия должны наблюдаться на 10-15 ° севернее, чем в Восточной Европе и Сибири, если судить о пространственном распределении аномалий температуры в моменты интенсивного теплообмена океана и атмосферы.

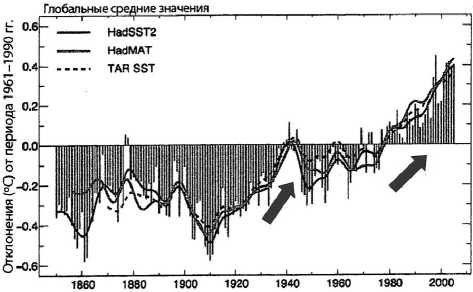

Рассмотрим возможные причины формирования долгопериодных колебаний климатической системы. Источником автоколебаний может быть усиление потока тепла в экваториальных широтах Мирового океана, который увеличивает теплосодержание вод системы Гольфстрим. Это приводит к уменьшению объема льда в Арктическом бассейне, последующему распреснению вод в Северной Атлантике, появлению отрицательной соленостной аномалии и похолоданию климата [ Лаппо, 1984; Лаппо и др., 1997 ] . Схематически эта цепочка взаимосвязанных событий показана на рис. 3. Ее начало может быть обусловлено разными естественными физическими причинами – например, солнечной активностью, долгопериодным приливом в океане, нутационными явлениями [Максимов, 1970].

В высоких широтах (более 70° N) отмечается вторичный максимум трендов температуры [ Шер-стюков, 2007, 2008 ] . Известно, что космические лучи солнечного происхождения связаны с крупными вспышками и их макcимальная энергия выделяется на широтах выше 70° в стратосфере. В районах вторжения солнечных космических лучей происходит падение давления и развиваются циклоны [ Мустель, 1996 ] . Передача возмущения из стратосферы в слой,

Рис . 3. Схема климатических связей.

где формируются погода и климат, зависит от вертикального распределения температуры. В ряде районов земного шара в отдельные сезоны года отмечаются разрывы тропопаузы. В высоких широтах тропопауза исчезает и холодный воздух стратосферы практически соприкасается с подстилающей поверхностью. Наиболее часто это происходит в Антарктиде. Самые значительные положительные тренды температуры имеют место в холодное время года в районе расположения арктического климатологического фронта, где отмечаются резкие изменения тропопаузы по высоте и осуществляется интенсивный воздухообмен между стратосферой и тропопаузой. Это свидетельствует о том, что гипотеза о стратосферном управлении погодой и климатом имеет под собой определенные основания, по крайней мере, она справедлива для высоких широт в течение холодного времени года.

Космические лучи солнечного и галактического происхождения, как показано в многочисленных работах [ Жеребцов и др., 2004, 2005, 2008; Логинов, 1974; Мустель, 1996; Пудовкин, Распопов, 1993; Сазонов, Логинов, 1969; Щука, 1969; Sun, Bradley, 2002; Svenmark, Fris-Christensen, 1997; Tisnley, 2000 ] , могут быть вероятным агентом, формирующим наблюдаемый характер изменения климата в высокоширотных районах Земли через формирование дополнительной облачности.

В низких и умеренных широтах, и особенно в теплое время года, изменения климата осуществляются за счет изменений притока электромагнитной энергии в результате вариаций солнечной постоянной, содержания аэрозолей естественного и антропогенного происхождения и парниковых газов в атмосфере на различных временных интервалах.

Для того чтобы уменьшить вклад внутреннего циркуляционного фактора в изменение климата, использовано крупномасштабное осреднение температуры. В конечном счете предметом анализа явились температуры земного шара, Северного и Южного полушарий и отдельных широтных зон.

В качестве внешних факторов радиационного воздействия использованы индексы (характеристики) вариаций солнечной постоянной, аэрозолей естественного (вулканического) и антропогенного происхождения, а также парниковых газов [ Логинов, 2012 ] .

Рассмотрим использованные подходы и методы вычисления указанных внешних факторов за период времени с 1881 по 2010 г.

Еще в 1972 г. [ Логинов, 1972 ] нами предложен индекс солнечной активности, являющийся функцией площади и яркости активных образований на Солнце (пятен, факелов и светлых колец) и, как следствие, характеризующий вариации солнечной постоянной.

В общем виде индекс солнечной активности может быть представлен в следующем виде:

келов по пулковскому и гринвичскому каталогам, изменяется от 5 до 8; c — отношение площадей светлых колец и солнечных пятен, это среднее отношение равно 2.5; d — среднее отношение яркости колец и пятен, составляет 0.1; S ффинв и S п — площади факелов и пятен по гринвичскому и пулковскому каталогам.

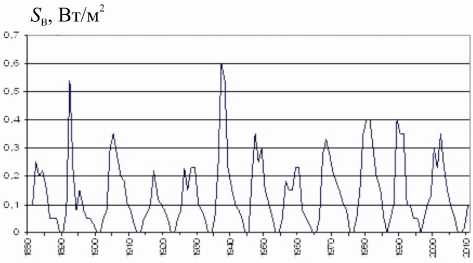

Рассмотрим характер изменения индекса солнечной активности S B (рис. 4). Видно, что в изменении индекса S B отчетливо выделяются 11-летние, а также 43 — 45-летние колебания. Максимум 11-летнего изменения таких известных индексов солнечной активности, как относительные числа Вольфа, площадь солнечных пятен, число вспышек на Солнце, в большинстве своем совпадает с максимумами S B , но максимум векового цикла этих индексов пришелся на 19-й цикл по цюрихской нумерации (1954 — 1963 гг.). В то же самое время он совпал со средними значениями индекса S B . Самые мощные максимумы S B отмечались в 1892 и 1937 — 193 8 гг. Следующий максимум совпал с максимумом 21-го цикла по цюрихской нумерации (1979 — 1980 гг.). Это означает, что в изменении индекса S B прослеживается 43 — 45-летний цикл.

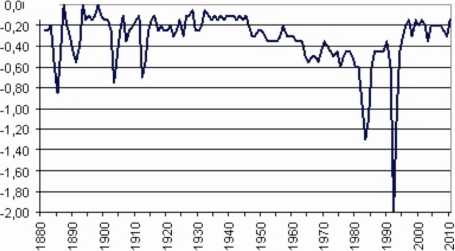

Вторым фактором радиационного воздействия на климат, как уже отмечалось выше, являются аэрозоли естественного (вулканического) и антропогенного происхождения. Основываясь на данных мировой [ Кондратьев и др., 1990 ] , а за последние десятилетия российской [ Махоткина и др., 2005 ] актинометрической сети, мы вычислили индекс радиационного воздействия аэрозоля за 1881-2010 гг. (рис. 5) [ Логинов, 2012 ] .

Из пятнадцати самых крупных вулканических извержений за последние 332 года семь приходится на год минимума 11-летнего цикла или предшествующий ему год и пять вулканических извержений произошло вблизи максимумов (± 1 год). Это означает, что двенадцать самых крупных вулканических извержений приходится на переломные фазы 11-летнего солнечного цикла, тогда как при их равновероятном распределении на эти годы должно приходиться только семь самых крупных вулканических извержений.

Такая особенность распределения вулканических извержений в 11-летнем солнечном цикле создает дополнительные сложности при оценке вклада вулканических аэрозолей и солнечной активности в изменение климата, поскольку возникает сложение или вычитание вкладов вулканического аэрозоля и сол-

S B = abS

ф гринв

+ cdS п

^^^^в

S п ,

где a — переменное отношение яркости факелов и пятен, оно изменяется от 0.17 до 0.4 в зависимости от площади факелов; b — отношение площадей фа-

Рис . 4. Индекс радиационного воздействия солнечной активности S B, Вт/м2 (1881–2010 гг.).

А, Вт/м2

Рис . 5. Индекс А радиационного воздействия аэрозолей, Вт/м2.

нечной активности вблизи максимумов и минимумов. Особые сложности при этом возникают при оценке вклада в изменение климата более слабого внешнего фактора – солнечной активности. Так, вулканический аэрозоль, выброшенный в атмосферу в максимуме 11-летнего солнечного цикла, способствует понижению температуры, тогда как дополнительная солнечная радиация в максимуме цикла – ее повышению. Аэрозоли являются более мощным фактором, который полностью погашает связанное с дополнительной солнечной активностью повышение температуры. Вблизи минимумов 11-летних циклов эффекты радиационного воздействия вулканического аэрозоля и солнечной активности должны суммироваться и, как следствие, приводить к большему понижению температуры. Именно поэтому радиационное воздействие извержений вулканов Мон-Пеле и др. (1902– 1903 гг.) и Агунг (1963 г.), имевших место вблизи минимумов солнечной активности и уступавших по мощности вулканическим извержениям Кракатау (1883 г.), Эль-Чичон (1982 г.) и Пинатубо (1991 г.), сопровождалось близким или даже большим по величине снижением глобальной температуры.

Это может быть одной из причин слабого проявления в изменении климата 11-летнего цикла и появления его обертонов (5–6-летних циклов).

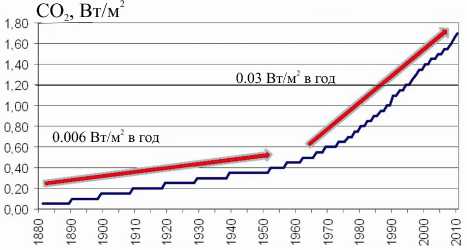

Третьим фактором радиационного воздействия на климат является углекислый газ СО 2 [ Семенов, 2004 ] . Индекс радиационного воздействия СО 2 представлен на рис. 6.

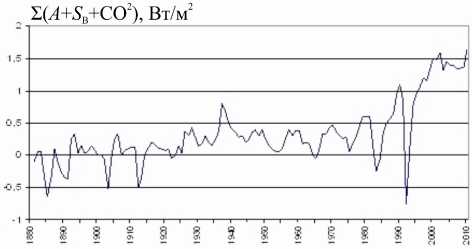

Полученные нами отдельные или частные ежегодные значения индексов радиационного воздействия на климат солнечной активности, аэрозолей естественного и антропогенного происхождения и углекислого газа просуммированы, и в итоге получены ежегодный суммарный индекс радиационного воздействия аэрозолей и солнечной активности ∑( А + S B ) и суммарный индекс радиационного воздействия на климат аэрозолей, солнечной активности и углекислого газа ∑( А + S B +СО 2 ) за период с 1881 по 2010 г. (рис. 7, 8).

Максимальные, минимальные и средние оценки радиационного воздействия климатообразующих факторов за 1881–2010 гг. даны в табл. 1.

Соотношение средних оценок радиационного воздействия указанных факторов приведено в табл. 2.

Корреляция индексов радиационного воздействия с локальными и региональными изменениями темпе-

Таблица 1

Оценки радиационного воздействия климатообразующих факторов

|

Климатообразующие факторы |

Сравнительные оценки уровня радиационного воздействия |

Оценки значений радиационного воздействия, Вт/м2 |

|

Изменение солнечной радиации в 11-летнем цикле |

максимальная |

0.60 Вт/м 2 * в 1937 г. наблюдались максимальные площади факелов на фотосфере Солнца |

|

минимальная |

0.00 Вт/м2 на минимуме и ближайшие минимуму годы 11-летних циклов |

|

|

средняя |

0.14 Вт/м 2 |

|

|

Аэрозоль |

максимальная |

–2.0 Вт/м2 после извержения вулкана Пинатубо (1991 г.); –1.3 Вт/ м2 после извержения вулкана Эль-Чичон (март–апрель 1982 г.) |

|

минимальная |

0 Вт/м 2 |

|

|

средняя |

–0.33 Вт/м 2 |

|

|

Углекислый газ |

максимальная |

1.7 Вт/м2 (2010 г.); 1.4 Вт/м2 (2000 г.) |

|

минимальная |

0.05 Вт/м2 (1881– 1889 гг.) |

|

|

средняя за 1881 - 2010 гг. |

0.52 Вт/м2 |

*изменения радиационного воздействия в квазивековом солнечном цикле имеют близкие величины: от 0 Вт/м2 (минимум квазивекового цикла) до 0.4 Вт/м2 (максимум квазивекового цикла).

Рис . 6. Индекс радиационного воздействия CO2, Вт/м2.

Вт/м2.

Рис . 8. Суммарный индекс радиационного воздействия Σ( A + S B +CO 2 ), Вт/м2.

Таблица 2

Соотношение средних оценок радиационного воздействия различных факторов

При анализе характера и тесноты связей предложенных индексов с глобальной и региональной температурой надо иметь в виду и другие обстоятельства. Ряд из них связан с региональными, а не глобальными эффектами аэрозолей в изменении климата, запаздыванием климатического отклика на аэрозольное воздействие на несколько месяцев и даже год, что связано с влиянием циркуляции на распространение вулканического аэрозоля, разной тепловой инерционностью Северного и Южного полушарий Земли. Последний фактор приводит к снижению влияния вулканических извержений на климат Южного полушария.

Наиболее геоэффективным индексом радиационного воздействия на температуру оказался суммарный индекс.

В период незначительного роста концентрации углекислого газа в атмосфере (1881–1976 гг.) существенный вклад в изменение суммарного радиационного индекса вносило изменение аэрозольного загрязнения атмосферы. В течение всего используемого периода наблюдений температуры вклад радиационного воздействия, связанного с изменением яркости солнечного диска (солнечной постоянной), существенно уступал вкладу радиационного воздей- ствия за счет изменений газового и аэрозольного состава атмосферы. Наиболее тесная связь индексов радиационного воздействия аэрозолей и солнечного электромагнитного излучения отмечается с температурой теплого времени года, особенно летнего и осеннего сезонов.

С использованием регрессионных соотношений между предикторами (температура для различных периодов, регионов и сезонов) и предиктантами (индексы радиационного воздействия А , S В и СО 2 ) были разработаны прогнозы температуры на 2006 - 2010, 2011 - 2015 и 1977 - 1981 гг. с включением соответствующих обучающих выборок (1881 - 2005, 1977 - 2010 и 1881 - 1976 гг.).

Достоверность прогнозов температуры оценивалась разностью наблюдавшихся значений температуры и модельных оценок. Разности температуры нормировались на среднеквадратичные отклонения. Нормированные разности температуры для лучших регрессионных моделей в подавляющем большинстве случаев не превышали 50 % величины среднеквадратичного отклонения температуры и только в редких случаях были больше него. Это особенно характерно для прогноза температуры на 1977 - 1981 гг. при использовании обучающей выборки с 1881 по 1976 г.

Таким образом, использованные в работе прогностические модели вполне приемлемы для прогнозирования среднегодовой глобальной температуры, температуры Северного полушария и отдельных широтных зон с заблаговременностью несколько лет. Лучшая детерминация температуры радиационными факторами характерна для теплого времени года.

Рассмотрим важнейшую особенность изменений современного климата – формирование экстремальных климатических явлений (засух и суровых зим). Известно, что при больших контрастах температуры экватор–полюс условия блокирования (ослабление зональной циркуляции) формируются крайне редко, а меридиональные составляющие циркуляции атмосферы имеют малые временные и пространственные масштабы. Это означает, что проявления процессов блокирования способствуют более частому формированию суровых зим и летних засух.

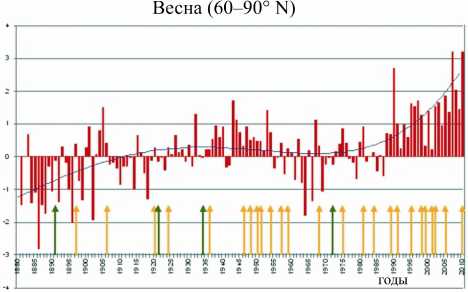

Один из предикторов таких климатических явлений – температура высоких широт, которая, собственно, и определяет величину градиентов температуры экватор – высокие широты. На рис. 9 приведено распределение температуры высоких широт (60– 90° N), стрелками показана повторяемость крупных засух на Европейской территории СНГ (ЕТС).

Таких крупных засух на ЕТС за период с 1891 по 2011 г. было 29: 1891, 1897, 1906, 1920, 1921, 1924, 1934, 1936, 1946, 1948, 1950, 1951, 1954, 1957, 1959, 1968, 1972, 1975, 1981, 1984, 1989, 1991, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2010 г.

Число крупных засух, пришедшихся на период отрицательных аномалий температуры весной в высоких широтах (60–90° N), составляет только 4, притом что за это время наблюдалось 44 таких аномалии. Это означает, что при отрицательных аномалиях температуры в высоких широтах (высоком градиенте

Рис . 9. Температура в высоких широтах весной и засухи на ЕТС при положительных (светлые стрелки) и отрицательных (темные стрелки) аномалиях температуры.

Таблица 3

Выбросы СО2 в 1990, 2004 и 2009 гг. странами мира

Большая повторяемость холодных зим на ЕТС приходится на последние 15 лет XIX в. (1885– 1900 гг.), вторую половину 20-х – начало 40-х гг. и 60-е гг. ХХ в.

Последним двум эпохам холодных зим предшествуют периоды высоких весенних и летних температур в 30-е и 50-е гг. в Арктике. Это приводило к таянию льдов. В свою очередь, наблюдавшиеся эпохи таяния морского льда совпадали с распреснением вод Северной Атлантики и, как следствие, снижением скорости течения системы Гольфстрим и формированием суровых зим в Восточной Европе.

В заключение остановимся на мерах по защите климата, предпринимаемых мировым сообществом. Они связаны в первую очередь со снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. К сожалению, условия Киотского протокола не выполнены большинством стран мира (табл. 3).

Выбросы СО 2 в 2010 г. выросли в большинстве промышленно развитых стран, во главе с Китаем, США, Индией и 27 странами Евросоюза, увеличившись на 10, 4, 9 и 3 % соответственно.

В 2010 г. общемировые выбросы углекислого газа достигли 33.0 млрд т увеличившись на 30 % относительно 2000 г. и на 45 % по сравнению с количеством выбросов в 1990 г., взятом за базовый в Киотском протоколе. В свою очередь, в 1990 г. общемировые выбросы были равны 22.7 млрд т и по сравнению с количеством выбросов в 1970 г., равным 15.5 млрд т, увеличились на 45 %. За временные отрезки в двадцать лет – с 1970 по 1990 г. и с 1990 по 2010 г. – рост общемировых выбросов был одинаковым – на 45 %. В 2010 г. 54 % общемировых выбросов СО 2 приходилось на развивающиеся страны. Раньше 2/3 выбросов СО 2 приходилось на долю промышленно развитых страны.

Рост выбросов парниковых газов в атмосферу будет продолжаться в ближайшие 15–20 лет. Об этом свидетельствуют прогнозы экономического развития в первую очередь развивающихся стран (Китая, Индии) [ Argiri, 2008 ] . Киотские соглашения по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу не выполнены. Посткиотские обязательства стран по сокращению выбросов пока не определены. Можно полагать, что предлагаемые еще более амбициозные планы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу также не будут реализованы.