Раковинные кучи озера Дяньчи

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по исследованию находок, полученных в ходе археологических раскопок на раковинных кучах в районе оз. Дяньчи, пров. Юньнань, КНР. Эти объекты представляют собой распространенную, но в то же время специфическую категорию археологических источников, содержащих важную информацию о материальной и духовной жизни населения, которое их оставило. Из немалого числа юньнаньских кьеккенмедингов наибольшее внимание привлекло городище Гучэнцунь, при раскопках которого удалось впервые выявить последовательность преддяньского и раннедяньского этапов, которые характеризуются своеобразным набором керамического и бронзового инвентаря. Эти находки дают возможность высказать предварительные соображения по поводу происхождения культуры и государства Дянь. Часть керамики обладает сходством с сосудами местной неолитической культуры Байянцунь, имевшей контакты с неолитом долины Хуанхэ; другая ее часть, а также нефритовые полукольца и морские раковины указывают на связь с прибрежными культурами Восточного Китая. Бронзовые ножи и кинжал, вероятно, связаны происхождением с населением Северного Китая и сопредельных территорий. Взаимодействие этих факторов сформировало основу дяньской культуры, а контакты с северными народами наметили линию взаимодействия, следуя которой в Юньнань проникает «всадническая культура», оформившая становление государства Дянь.

Провинция юньнань, культура дянь, преддяньский и раннедяньский этапы, раковинные кучи

Короткий адрес: https://sciup.org/147244506

IDR: 147244506 | УДК: 903.28(512) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-4-79-90

Текст научной статьи Раковинные кучи озера Дяньчи

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00820,

This study was carried out with support of the Russian Scientific Foundation (RSF), grant no. 23-28-00820,

Кухонные кучи (кьеккенмединги, или миддены) представляют собой распространенную, но в то же время специфическую категорию археологических объектов. Их название вполне соответствует содержанию, однако от обычной груды отбросов, в той или иной мере присущих любому поселению, они отличаются большими размерами и абсолютным преобладанием одного вида пищевых отходов: раковин моллюсков, которые составляли важную часть рациона и хозяйственной деятельности населения данной территории. Поэтому кьеккенме-динги часто фигурируют в литературе под названием «раковинные кучи». Их материалы использовал выдающийся датский археолог Е. Я. Ворсо (1821–1885) для разработки метода относительного датирования, что сыграло важную роль в становлении археологии как науки [Комиссаров, Ульянов, 2011]. По ходу исследований, особенно на территории США, Японии и Кореи, выяснилось, что создание мидденов часто носило неслучайный характер. Они могли вмещать самые разные события в жизни общества: постройку жилищ, проведение совместных пиршеств и ритуальных жертвоприношений, обустройство могил (см.: [Gamble, 2017]).

Что касается территории Китая, то там к изучению раковинных куч впервые приступил знаменитый японский ученый Тории Рюдзо (1870–1953), который в 1897 г. провел раскопки на памятнике Юаньшань на Тайване. В настоящее время открыто свыше 210 памятников, в основном в приморских районах [Yuan Jing et al., 2002, p. 1–3]. В то же время речные и особенно озерные миддены исследованы намного слабее.

Расположение и большие размеры раковинных куч могли символизировать доминирование создавшего их населения на определенной территории, а захоронения в мидденах и включение в их состав специфических артефактов вводили эти сооружения в ритуальную сферу (см.: [McNiven, 2013]). Подобная практика придания сакрального значения повседневным вещам, даже таким, как пищевые отходы, имеет этнографическое подтверждение; однако возможность такой интерпретации должна оцениваться в каждом конкретном случае отдельно.

Ценные отбросы

Хронологический диапазон и территориальное распространение раковинных куч очень велики: от конца палеолита до современности и от Аляски до Тасмании [Rick, 2023]. Моллюски оказывались высокоценным пищевым продуктом, доступным в больших количествах на постоянной основе. Раковины использовались и для изготовления украшений, орудий труда и утвари, а также для получения красителей (см. обзор: [Сериков, 2017]), но на первом месте оставалась пищевая ценность их содержимого. Запасы мирового океана казались безграничными, поэтому многие племена, акцентируя свою деятельность на добыче моллюсков и некоторых других морепродуктов, на этой основе переходили к оседлому образу жизни. И рядом с мидденами или даже на их поверхности возникали поселения, жители которых естественным образом развивали приморскую экономику, занимаясь сбором водорослей, рыбной ловлей и добычей морского зверя, что также отразилось в составе кухонных отходов. Наблюдения за характеристиками раковин навело на мысль, что в некоторых местах население переходило от простого собирательства к выращиванию моллюсков определенного вида и размера, в результате чего сложилась аквакультура как особый тип производящего хозяйства [Раков, Бродянский, 2007; Lepofsky et al., 2015; Rogers, 2023]. Впрочем, подобные изменения в составе раковин в кучах могли быть результатом специализированного промысла в рамках приморской адаптации в целом [Табарев, 2007].

Поскольку человек не может постоянно питаться одними морепродуктами, при всей их исключительной питательности и насыщенности микроэлементами, и нуждается в растительной пище, то нередко раковинные кучи содержат палеоботанические остатки. На территории Китая такие свидетельства обнаружены на трех объектах в Гуанси-Чжуанском автономном районе, датированных в пределах от 12000 до 9560 л. н. Для нас важно, что эти кучи находились на берегу реки и, соответственно, формировались из раковин пресноводных моллюсков, а также содержали многочисленные фитолиты семян различных пальм, масличные плоды, желуди, корневище лотоса и целый ряд семян, плодов, клубнелуковиц, видовая принадлежность которых пока не определена [Чжан Екунь и др., 2021; Zhang Yekun et al., 2021]. Необходимость дополнять диету из водных обитателей растительной пищей была полностью реализована после перехода к земледелию, о чем свидетельствуют находки многочисленных фитолитов риса, проса, пшеницы и ячменя в дяньских слоях раковинной кучи Даинчжуан в районе оз. Дяньчи в Юньнани [Dal Martello et al., 2021].

Очень вкусные улитки

Внушительные раковинные кучи располагались на берегах главных озер пров. Юньнань (Дяньчи, Эрхай, Фусяньху, Цилуху), но долгое время они не привлекали внимания археологов. Думается, главная причина состояла в том, что практически все научные кадры были заняты на раскопках богатейших могильников – таких как Шичжайшань, Лицзяшань, Тянь-цзымяо, Янфутоу и др., которые приносили богатейшие комплексы очень информативного и высокохудожественного материала, прежде всего бронзовых изделий, исследование, пуб- ликация и экспонирование которых требовали значительного напряжения имеющихся сил. Ситуация изменилась в первом десятилетии XXI в., когда была принята масштабная программа по исследованию дяньских поселений, поскольку исключительно погребальные памятники не давали полной картины археологического облика культуры Шичжайшань. В реализации программы приняли участие не только местные научные кадры, но и их коллеги из других археологических центров Китая, а также ученые из Нового Света (см.: [Комиссаров, Соловьев, 2023]). Наиболее примечательные находки были сделаны на памятнике Хэбо-со, где, очевидно, находилась столица государства Дянь, а затем административный центр ханьского округа Ичжоу 1.

Практически все исследованные поселения располагались на раковинных кучах той или иной степени сохранности. Так, при постройке зданий, колодцев, хозяйственных ям в Хэбосо большой кьеккенмединг был основательно потревожен, практически все выделяемые стратиграфические слои содержали разбитые раковины, которые частично применялись для покрытия стен и вымостки дороги [Цзян Чжилун и др., 2023, с. 63–65], т. е. налицо вторичное использование, казалось бы, уже отработанного материала.

Абсолютное большинство раковин принадлежало крупным пресноводным улиткам вида Margarya melanoides, выделенного Дж. Невиллом (G. Nevill) в отложениях оз. Эрхай еще в 1877 г. Современные малакологи считают данный вид эндемичным для озер Юньнани, хотя его ископаемые остатки обнаруживают в пещерах Мьянмы [Hiroaki Ugai et al., 2006, p. 210– 211]; а уже в этнографические времена этих моллюсков добывали и выращивали в районе г. Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район), где они стали основным ингредиентом в приготовлении знаменитого местного блюда – лапши лосыфэнь [Ху Чжэньтао, 2022]. Однако на берегах Дяньчи аквакультура не возникла, судя по многочисленным фотографиям, раковины накапливались недифференцированно, большие вперемешку с маленькими. Их могли раскалывать, например, используя узкие бронзовые стамески, входившие в состав обнаруженного на памятнике инвентаря, но чаще «хозяев» известкового экзоскелета извлекали из «домика» с помощью найденных костяных игл или бамбуковой щепки и употребляли в пищу, скорее всего, сырыми, поскольку на раковинах и вблизи их скоплений не встречено следов термического воздействия. Впрочем, в какой-то момент извлеченную пищевую субстанцию могли помещать в керамические или плетеные емкости и транспортировать к кухонным очагам. Следует отметить, что, по наблюдению одного из руководителей раскопок Чжоу Жаньчао, размеры раковин от ранних слоев к более поздним постоянно уменьшались 2. Количество биомассы, связанное с улитками, в оз. Дяньчи постоянно сокращалось и в настоящее время уже практически равно нулю. По мнению китайских биологов, изучавших эту проблему, роковую роль сыграло ухудшение природной среды под действием антропогенного фактора [Song Zhuoyan et al., 2013]. Но, судя по впечатляющим размерам раковинных куч, неумеренное потребление без целенаправленного воспроизводства тоже сыграло свою роль: улиток попросту съели. В настоящее время они уже не фигурируют в меню местных харчевен и ресторанов.

Древняя бронза под слоем раковин

Наибольшее внимание научной общественности привлекли находки у населенного пункта с интригующим названием Гучэнцунь, которое переводится как «Деревня древнего города». И действительно, при раскопках в нижних слоях были найдены руины оборонительных со- оружений, поэтому памятник можно по праву называть «городище Гучэнцунь». Вероятно, какие-то смутные предания о древних стенах передавались местными жителями из поколения в поколение, пока не были официально зафиксированы. Памятник расположен в литоральной зоне юго-восточной части оз. Дяньчи, всего в 8 км от знаменитого «царского» могильника Шичжайшань, представляет собой раковинную кучу овальной формы, возвышающуюся над современной поверхностью примерно на 3 м; поверху расположены современные постройки, что затрудняло проведение работ.

Первая разведка была проведена в 1959 г. и затем, после долгого перерыва, в 2008 г.; планомерные раскопки начались в 2019 г. и продолжаются вплоть до наших дней; всего исследования проведены на площади 92,8 тыс. кв. м 3. Поскольку работы еще не завершены, то мы не располагаем пока опубликованным научным отчетом. Но так как уже полученные материалы важны для изучения проблемы происхождения культуры Дянь, то мы сочли возможным использовать информацию в доступных нам электронных СМИ, при этом тщательно отслеживая, чтобы они базировались на публикациях и интервью профессиональных археологов, участвовавших в раскопках.

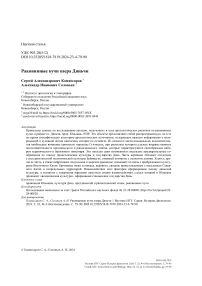

В раковинных толщах мощностью не менее 6,5 м (рис. 1, 3 , 4 ) было выделено три горизонта: позднесредневековый (династии Мин–Цин), классической Древности (эпоха Чжоу, соответствует ранней Дянь) и ранняя Древность (соответствует позднему периоду эпохи Шан). Последний слой, содержащий преддяньские материалы, выявлен впервые, поэтому ему уделено особое внимание. Именно в нем найдены оборонительные сооружения; платформа площадью 27 тыс. кв. м, с трех сторон (южной, северной и юго-восточной) окруженная рвом с разрывами в северо-западной и восточной сторонах; там, вероятно, располагались ворота. Сохранившиеся размеры рва: ширина дна 2,4–3 м, верхней части 4–4,5 м, глубина 0,2–0,9 м. С внешней стороны ров окружен откосом (контрэскарпом) шириной 4,4–9,6 м и высотой 0,6–1 м, сооруженным из озерной глины и укрепленным битыми раковинами. Эти сооружения, вероятно, имели не только оборонительное, но и гидротехническое значение, защищая платформу от подтопления.

Нельзя при этом не обратить внимания на еще одно обстоятельство. Дело в том, что расположение городища, в данном случае укрепленного поселения, далеко не случайно. Как показывает исторический опыт древних культур Северной Азии, носители которых имели комплексный, и в первую очередь промысловый, присваивающий, характер экономики, такие пункты располагались вблизи важных для существования популяции промысловых зон, являясь своего рода форпостами их защиты. Причем локализация их нередко шла вразрез с логикой размещения в наиболее удобных для обороны участках местности. В данном случае контроль над высокопродуктивными промысловыми участками имел приоритетное значение.

В южной части платформы располагалось кладбище, состоявшее из 61 захоронения. Могилы прямоугольной формы; в двух случаях выявлен уступ, в четырех – остатки деревянных погребальных конструкций; по способу трупоположения захоронения делятся на одиночные на спине с прямыми конечностями (в основном), на боку со скорченным положением тела, а также вторичные. Инвентарь представлен единичными керамическими сосудами и пряслицами (рис. 2, 22–24), немногочисленными бронзовыми ножами (рис. 2, 6–8) и браслетами, раковинами с просверленными отверстиями для нанизывания, костяными наконечниками стрел. В юго-восточном углу платформы обнаружено 27 захоронений младенцев (менее двух лет) в керамических сосудах, помещенных в круглые или овальные ямы; скелеты лежали на боку или ничком с подогнутыми ногами (рис. 1, 5), инвентарь отсутствовал. Урны вэн с шарообразным туловом, в которые помещались тела, специально изготавливались для этой цели из хорошо отмученной глины с добавлением мелкого просеянного песка; впрочем, иногда использовали и бытовую керамику.

Рис. 1. Раковинная куча Гучэнцунь:

1 , 2 , 6 – керамические сосуды; 3 , 4 – раковинные слои; 5 – захоронение младенца в керамическом оссуарии. Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым по: Чэнь Юйвэй (2023, см. примеч. 2);

Яо Даньпин, Ду Чжунъин (2023, см. примеч. 8), Чжоу Жаньчао (2023, см. примеч. 3)

Fig. 1. Guchengcun shell mound:

1 , 2 , 6 – ceramic vessels; 3 , 4 – shell layers; 5 – infant burial in ceramic ossuary.

The table prepared for publishing by A. I. Solovyev as per: Chen Yuwei (2023, see note 2);

Yao Danping, Du Zhongying (2023, see note 8); Zhou Ranchao (2023, see note 3)

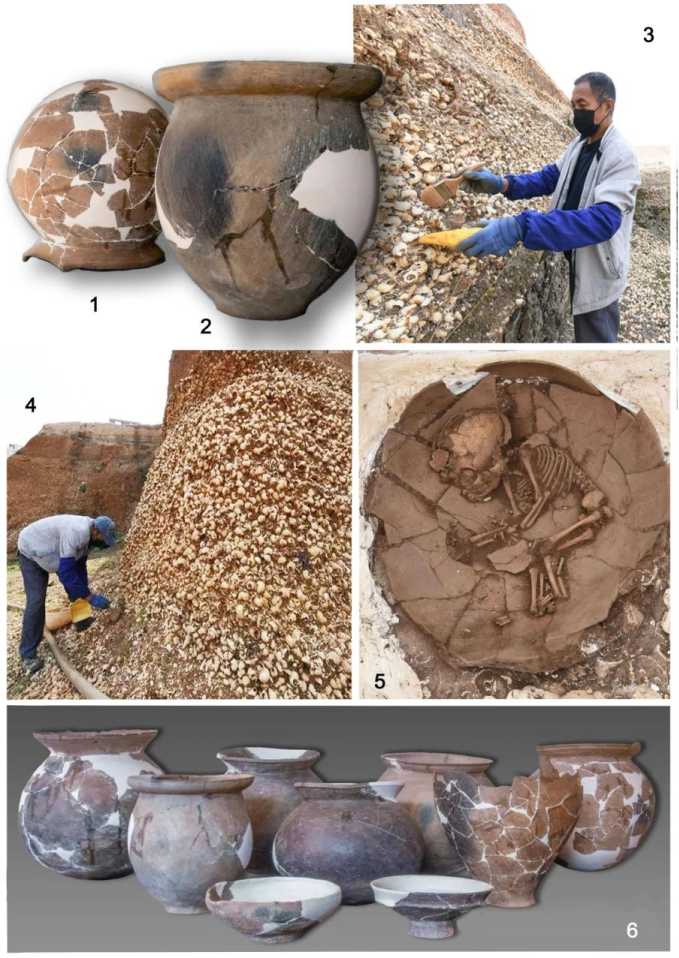

Рис. 2. Находки в раковинной куче Гучэнцунь:

1 – бронзовый кинжал; 2–7 – бронзовые ножи; 8 – бронзовый наконечник дротика (?); 9–12 – нефритовые подвески хуан ; 13 – 15 – каменные мотыги; 16 – 21 – бронзовые долота (стамески); 22 – 24 – керамические пряслица. Масштаб приведен к рис. 2–5 , остальные даны не в масштабе. Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым по: Чэнь Юйвэй (2023, см. примеч. 2)

Fig. 2. Finds from the Guchengcun shell mound:

1 – bronze dagger; 2–7 – bronze knives; 8 – bronze dart head (?); 9 – 12 – nephrite pendants huang ; 13 – 15 – stone polished hoes; 16 – 21 – bronze chisels; 22 – 24 – ceramic spindle whorls. The scale is shown for fig. 2 – 5 , the rest are not to scale. The table prepared for publishing by A. I. Solovyev as per: Chen Yuwei (2023, see note 2)

С внешней юго-восточной стороны откоса прослежены остатки эстакады (пирса) размерами 7,6 × 1,9 м, состоявшей из шести деревянных свай, расположенных в два ряда и перекрытых досками, соединявшимися в паз. Следующий этап функционирования памятника тесно связан с предыдущим. Население так называемого раннедяньского периода продолжало использовать преддяньскую платформу, местами ее расширив. Вероятно, именно по этой причине в китайских публикациях приводится только общая хронология для двух этапов Древности: 3600–2500 л. н., без выделения полученных радиоуглеродных дат для конкретных объектов 4.

Главные находки второго этапа развития происходят из раскопок 21 жилища – 14 полуземлянок, а также наземных и свайных домов площадью от 6,6 до 22 кв. м. Земляной пол в большинстве помещений и площадки перед ними насыщены разбитыми и целыми раковинами. Среди находок – фрагменты керамики, обломки нефритовых украшений, каменные песты и терочники, деревянные чашки, засовы и крючки, янтарные бусины, фитолиты, морские раковины. Большинство бронзовых изделий – ножи (2, 2 – 5 ), небольшие долотца (рис. 2, 16 – 21 ), топор, кинжал (рис. 2, 1 ), наконечники стрел, застежки, рыболовные крючки – также обнаружены в слоях этого горизонта.

Найденные материалы неоднородны, что указывает на разные источники их формирования. Кубки с лощением, чаши доу на поддоне (рис. 1, 6 ), нефритовые подвески хуан полукруглой формы (рис. 2, 9 – 12 ), каменные шлифованные мотыги (рис. 2, 13 – 15 ) и морские раковины свидетельствуют о контактах с культурами неолита и ранней бронзы Восточного Китая. Шаровидные и эллипсовидные сосуды с округлым или маленьким плоским дном и отогнутым наружу венчиком (рис. 1, 1 , 2 ), вероятно, восходят к культуре Байянцунь в районе оз. Эрхай. Ее принято называть неолитической, хотя на поселении найдены также бронзовый кельт и проушной клевец (коса?) 5; единственная опубликованная радиоуглеродная дата этого памятника – 3770 ± 85 л. н. 6 Отметим, что и сама эта культура неоднородна. Найденные в ее составе каменные жатвенные ножи полулунной формы для уборки просяных культур, а также расписные сосуды (горшки, открытые банки) 7 указывают на вероятные контакты с культурами позднего неолита долины Хуанхэ. В то же время сосуды шаровидной формы (так называемые бомбовидные) в сочетании с вогнутообушковыми бронзовыми ножами (рис. 2, 2 – 6 ) и особенно с бронзовым кинжалом с прорезной рукоятью и округлым куполовидным навершием (рис. 2, 1 ) вызывают некоторые ассоциации с находками эпохи развитой бронзы на территории Северного Китая и сопредельных территорий.

Заключение

В результате проведенных исследований раковинных куч на оз. Дяньчи, как подчеркнул Цзян Чжилун, главный научный сотрудник Института археологии и памятников материальной культуры пров. Юньнань, установлена линия развития от преддяньских и раннедяньских памятников к ее наивысшей точке, представленной бронзами Шичжайшаня, на смену кото- рым приходят материалы ханьского административного центра округа Ичжоу 8. Важно, что в Гучэнцунь условно шанский горизонт без перерыва переходит в чжоуский, а в Хэбосо ханьское поселение примыкает к дяньскому. В то же время вопрос о происхождении (формировании) культуры Дянь представляет немалую сложность для исследователей, и данная публикация только наметила подходы к его решению. Одним из компонентов, лежащих в истоках дяньского феномена, является местный неолит, в период которого имели место контакты с культурами верхнего и среднего течения Хуанхэ. На этот фон накладывается взаимодействие с культурами Восточного и Северного Китая (возможно, и сопредельных территорий). Однако конкретные сопоставления пока провести трудно. Для этого необходимо иметь в своем распоряжении подробные (и пока не опубликованные) сведения о раскопках с распределением находок и датировок по комплексам и с привязкой к конкретным погребениям. Поскольку раскопки памятника продолжаются, то и попытки интерпретации полученных находок можно охарактеризовать как предварительные, которые будут уточняться при получении новых материалов. Во всяком случае уже сейчас можно отметить устойчивые связи начиная с позднего неолита с северными регионами, которые впоследствии реализовались в процессе формирования, по формулировке Д. В. Деопика [1979], «всаднической культуры в верховьях Янцзы», послужившей основой для государства Дянь.

Список литературы Раковинные кучи озера Дяньчи

- Деопик Д. В. Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант «звериного стиля» // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М.: Наука, 1979. С. 62-67.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И. К вопросу о дяньских поселениях // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 10: Востоковедение. С. 22-33. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-10-22-33

- Комиссаров С. А., Ульянов М. Ю. Кухонные кучи как объект исследования (материалы к археологическому словарю) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 3: Археология и этнография. С. 20-22.

- Раков В. А., Бродянский Д. Л. Древняя аквакультура (возделывание устриц в бойсманской неолитической культуре) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 3. С. 39-43.

- Сериков Ю. Б. Использование раковин в культовой и хозяйственной практике древнего населения // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 2. С. 30-37. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2017-37-2-030-037

- Табарев А. В. Устрицы и археологи (о термине «аквакультура» в дальневосточной археологии) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 4. С. 52-59.

- Ху Чжэньтао. Покоритель китайских гурманов // Китай. 08.12.2022. URL: http://www.kitaichina.com/rwenhua/202212/t20221208_800315587.html (дата обращения 10.01.2024).

- Dal Martello R., Li Xiaorui, Fuller D. Q. Two-season agriculture and irrigated rice during the Dian: radiocarbon dates and archaeobotanical remains from Dayingzhuang, Yunnan, Southwest China // Archaeological and Anthropological Sciences. 2021. Vol. 13, iss. 4. (P. 1-21). https://doi.org/10.1007/s12520-020-01268-y

- Gamble L. H. Feasting, ritual practices, social memory, and persistent places: new interpretations on shell mounds in Southern California // American Antiquity. 2017. Vol. 82, iss. 3. P. 427-451. https://doi.org/10.1017/aaq.2017.5

- Hiroaki Ugai, Masanaru Takai, Takehisa Tsubamoto, Naoko Egi, Maung-Maung, Chit-Sein, Thaung-Htike, Zin-Maung-Maung-Thein. A preliminary report on the freshwater molluscan fossils from Myanmar // Asian Paleoprimatology. 2006. Vol. 4. P. 205-220.

- Lepofsky D., Smith N. F., Cardinal N., Harper J., Morris M., Gitla (White) E., Bouchard R., Kennedy D. I. D., Salomon A. K., Puckett M., Rowell K., McLay E. Ancient shellfish mariculture on the Northwest Coast of North America // American Antiquity. 2015. Vol. 80, iss. 2. P. 236-259. https://doi.org/10.7183/0002-7316.80.2.236

- McNiven I. J. Ritualized Middening Practices // Journal of Archaeological Method and Theory. 2013. Vol. 20, no. 4. P. 552-587. https://doi.org/10.1007/s10816-012-9130-y

- Rick T. C. Shell midden archaeology: current trends and future directions // Journal of Archaeological Research. 2023. 26 Sept. https://doi.org/10.1007/s10814-023-09189-9

- Rogers A. J. Aquaculture in the ancient world: ecosystem engineering, domesticated landscapes, and the first Blue Revolution // Journal of Archaeological Research. 2023. 12 Sept. https://doi.org/10.1007/s10814-023-09191-1

- Song Zhuoyan, Zhang Junqian, Jiang Xiaoming, Wang Chouming, Xie Zhicai. Population structure of an endemic gastropod in Chinese plateau lakes: evidence for population decline // Freshwater Science. 2013. Vol. 32, no. 2. P. 450-461. https://doi.org/10.1899/12-099.1

- Yuan Jing, Liang Zhonghe, Wo Yun, Jia Xiaodong. Shell mounds in the Jiaodong Peninsula: A study in environmental archaeology // Journal of East Asian archaeology. 2002. Vol. 4, iss. 1. P. 1-26. https://doi.org/10.1163/156852302322454486

- Zhang Yekun, Huang Shengmin, Chen Weiju, Qin Fang, Pu Xiaodong, Wei Wenheng, Huang Miaomiao, Wood R., Denham T. Early Holocene phytolith records for three shell midden sites, Yongjiang River, Guangxi Province, China // The Holocene. 2021. Vol. 31, iss. 1. P. 95-107. https://doi.org/10.1177/0959683620961483

- Цзян Чжилун, Ян Вэй, Се Хоминь, Цзян Цземинь. Юньнань кунминьши хэбосо цинтун шидай ичжи [蒋志龙、杨薇、谢霍敏、蒋杰名。云南昆明市河泊所青铜时代遗址 // 考古]. Памятник бронзового века Хэбосо, г. Куньмин, Юньнань // Каогу. 2023. № 7. С. 60-78. (на кит. яз.)

- Чжан Екунь, Хуан Шэнминь, Цинь Фан, Пу Сяоду, Вэй Вэньхэн, Хуан Мяомяо. Гуанси юнцзян лююй цзао цюаньсиньши бэйцю ичжидэ шэнъе синтай хэ динцзюй моши фэньси: лай цзы чжиу ицуньдэ цзунхэ чжэнцзюй [张烨昆、黄胜敏、覃芳、蒲晓东、韦文恒、黄渺淼。广西邕江流域早全新世贝丘遗址的生业形态和定居模式分析:来自植物遗存的综合证据 // 第四纪研究]. Анализ способа основного производства и модели оседлости на раковинной куче раннего голоцена в бассейне р. Юнцзян, Гуанси: комплексные свидетельства, полученные из растительных остатков // Дисыцзи яньцзю. 2021. Т. 41, № 5. С. 1408-1424. (на кит. яз.) https://doi.org/10.11928/j.issn.1001-7410.2021.05.15