Ранненеолитический комплекс костяных и роговых изделий с памятника Ракушечный Яр на Нижнем Дону: технологические стратегии и функциональный контекст

Автор: Мэгро Й., Мазуркевич А.Н., Долбунова Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

На ранненеолитическом памятнике Ракушечный Яр (Нижнее Подонье) были найдены свидетельства последовательного заселения прибрежной зоны в VI тыс. до н.э. Анализ фаунистических остатков, специфический орудийный набор, ограниченные технологические контексты позволили сделать заключение о сезонном узконаправленном характере стоянки на ранних этапах ее существования. В статье представлены результаты изучения костяных изделий из слоев 23-11 раскопа I на памятнике Ракушечный Яр и определено их место в контексте костяных индустрий синхронных археологических культур. Для коллекции характерно доминирование острий. Несмотря на разнообразие их морфологии, отмечается схожесть в видах использованных заготовок и методах изготовления. Кроме острий представлены два роговых шпателеобразных орудия и два изделия со скошенным краем из рога благородного оленя и кости. Ограниченный типологический и функциональный набор подчеркивает специфику хозяйственной деятельности на данном поселении, которой он и был во многом обусловлен. Трасологический анализ позволил выделить устойчивые серии орудий для работы с кожей, грубыми растительными материалами (возможно, для плетения корзин). Шпателеобразные изделия, скорее всего, использовались для работы по минеральным материалам, например, для обработки поверхности сосудов. Некоторые общие аналогии данной костяной индустрии могут быть прослежены в комплексах Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья. Наиболее близкие типологические и технологические аналогии обнаруживаются в материалах закавказского неолита (Араташен-Шулавери-Шомутепе), традиции которого могли быть унаследованы от культур Леванта и Загроса.

Ранний неолит, костяная индустрия, ракушечный яр, технологические традиции, функциональный контекст, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146943

IDR: 145146943 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.035-044

Текст научной статьи Ранненеолитический комплекс костяных и роговых изделий с памятника Ракушечный Яр на Нижнем Дону: технологические стратегии и функциональный контекст

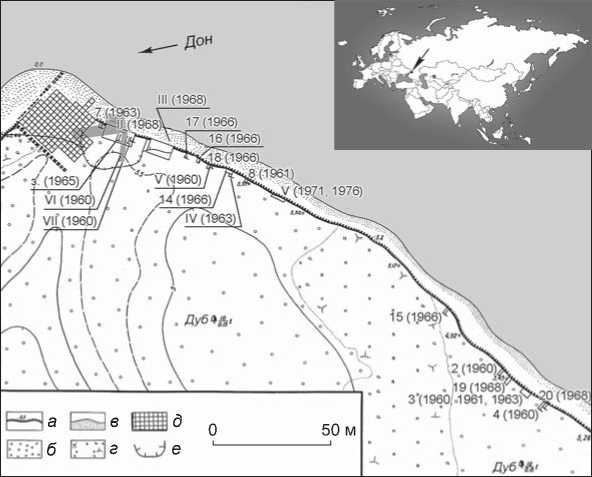

Ракушечный Яр – многослойный неолитический памятник с уникальной сохранностью ранненеолитических комплексов, расположенный в Нижнем Подонье. В ходе исследований 1960–1970-х гг. было сделано несколько зачисток (в т.ч. VI, VII) и заложены раскопы I–V, из которых раскоп I наиболее представительный для изучения свиты ранненеолитических слоев 23–11 (рис. 1) [Белановская, 1995], датируемой ок. 5 600–5 400 лет до н.э. [Bondetti et al., 2021].

Планиграфический анализ показывает изменение структуры освоения прибрежной зоны от сезонных поселений с небольшими хозяйственными пло- щадками, иногда вымощенными створками раковин (слои 23–18), к комплексам с жилыми конструкциями с глиняными вымостками полов, наземными очагами и обмазкой стен/крыши, а также хозяйственными постройками (слои 17–11) [Долбунова и др., 2021]. Неолитическая коллекция включает небольшой по разнообразию категорий и функционально ограниченный набор костяного и каменного инвентаря с доминированием в последнем принесенных на стоянку заготовок и уже готовых орудий, а также глиняные сосуды, вероятно изготовленные на месте, часть из которых использовалась для переработки продуктов водно-

го происхождения, возможно, для получения рыбьего клея [Bondetti et al., 2021; Dolbunova et al., 2020].

В статье представлены результаты изучения технологии, морфологии и функций костяных и роговых изделий из ранненеолитических слоев 23–11 раскопа I, выявления возможного влияния узкоспециализированной направленности стоянки на их набор. Обращение к этим материалам необходимо для понимания процессов распространения древнейших ранненеолитических культур на юге Восточной Европы и определения их истоков.

Материалы и методы исследования

Коллекция костяных предметов включает 40 орудий, 6 экз. отходов производства и 3 заготовки; роговых – 3 орудия. Наибольшее количество ко стяных изделий было обнаружено в слоях 13 и 11 (см. таблицу ). Для изготовления орудий использовались длинные кости, главным образом метаподии и ребра мелких жвачных животных, а также крупных копытных, в основном благородного оленя. Одно орудие изготовлено из кости птицы. Этот набор находит соответствие и в фаунистических о статках из раскопа I [Белановская, 1995, с. 151].

Технологический и функциональный анализы были выполнены на основе методов, разработанных С.А. Семеновым. Реконструкция функций орудий базируется на трасологии – изучении макро-и микроследов, возникших в результате использования орудия, и сравнении их со следами на экспериментальных образцах [Semenov, 1964]. Исследование поверхности изделий было выполнено с помощью бинокуляра Leica EZ4 и микроскопа Olympus BHMJ с объектива-

Рис. 1. Расположение памятника Ракушечный Яр с указанием раскопов и зачисток (нумерация по: [Белановская, 1960, 1962, 1965, 1977, 1995]).

а – линия берега 1960-х гг.; б – лес; в – песок; г – луг; д – раскоп I (1012 м2); е – котлован на месте раскопов I, II.

ми ×10 / 0,30 UMPlanFI, ×20 / 0,40 LMPlanFI и дополнительным светодиодным освещением на основе анализа ацетатных отпечатков, снятых с предметов. Снимки были сделаны камерой Canon EOS 550D и обработаны с использованием программы Helicon Focus 7.6.3.

Описание орудий: технология изготовления и морфология

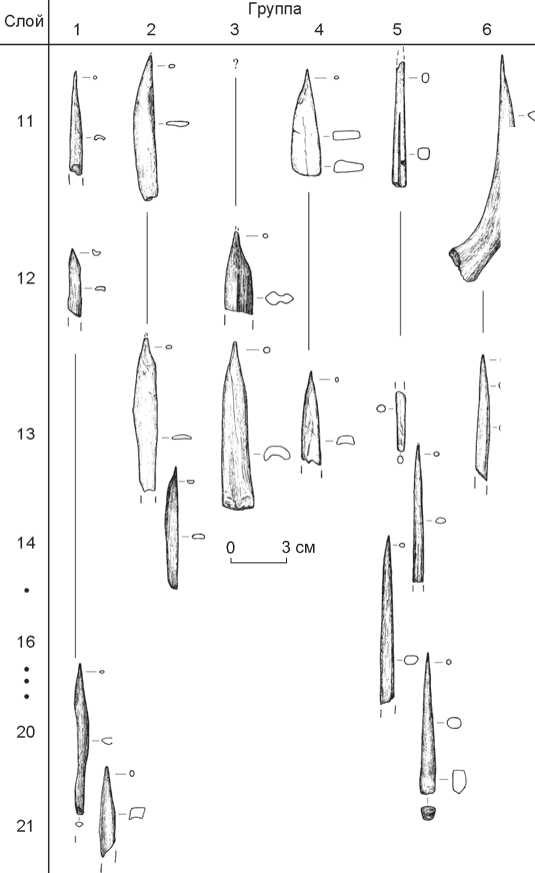

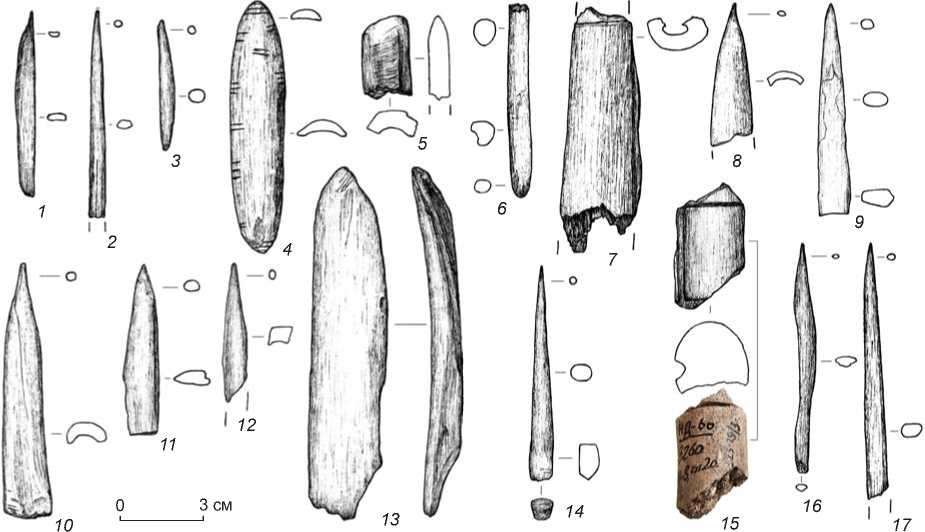

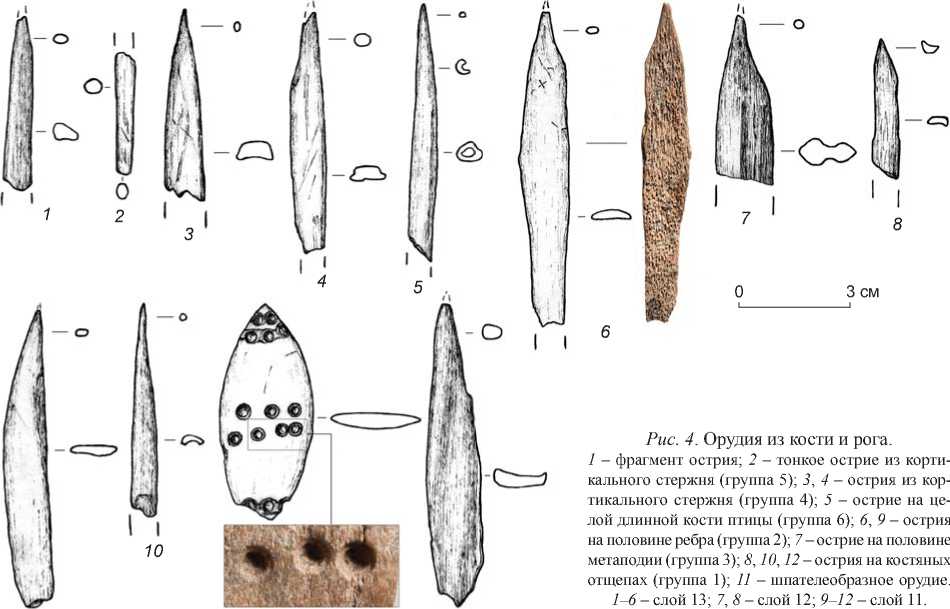

Орудия из кости . Большинство представлено остриями (рис. 2) – более 80 % от всех костяных предметов (39 шт.). Многие фрагментированы, сохранился лишь дистальный конец. Размеры целых острий от 4 до 12 см. На основе технологических (описание метода получения заготовки см.: [Maigrot, 2003, р. 79–83]) и морфометрических критериев (форма и сечение) можно выделить шесть групп (см. таблицу ).

Группа 1 (9 экз.; слои 21, 20, 12, 11). Острия выполнены на костяных сколах – диафизарных фрагментах длинных костей или фрагментах ребер мелких жвачных животных (рис. 3, 12 , 16 ; 4, 8 , 10 , 12 ; 5, 7 , 9 , 11 , 14 ). Заготовки были получены с помощью ударной техники, боковые края оформлены шлифовкой, покрывающей часть поверхности. Контуры могут быть неровными, без определенного стандарта поперечного сечения.

Группа 2 (4 экз.; слои 14, 13, 11). Острия изготовлены из половины ребра мелкого жвачного животного (см. рис. 3, 1 ; 4, 6 , 9 ; 5, 15 ). Они с симметричными краями и уплощенным сечением. Заготовки были вырезаны из ребер посредством пазов и оформлены с помощью шлифовки по всей длине.

Группа 3. Крупные о стрия (два из слоя 13, одно из слоя 12) изготовлены из мeтаподии оленя, разделенной вдоль на две части посредством пазов (см. рис. 3, 8 , 10 ; 4, 7 ). Обработаны с помощью шлифовки. Одно острие целое с сохраненным эпифизом.

Группа 4 (7 экз.; слои 13, 11). Большие острия выполнены на широких я а

I гН Г-Д и 05 ©

М

И

S

|

О 5 о |

S Ф го |

1 |

>з го , го J ш 5 а s й о ^яю |

1 |

|||||||

|

га го о со |

см |

||||||||||

|

го X га ь со ° а с |

"Г |

||||||||||

|

ф ф ф о ф т |

ф о |

||||||||||

|

со |

о с го |

о 3 ■ b i S ьго |

|||||||||

|

ю |

1 |

о го 1-о ю |

с; ф 1 3 1— о о. |

If 2 го 2 с; 3 го 2 |

ГО ю ^ ГО X см |

см |

го 5 ? со |

||||

|

1— о |

с с |

t |

1 |

го 3 . О 5 О-ssh ?№ о го ^ го | ТГ °- 2 о |

со |

||||||

|

со |

1 |

го ^8 см |

|||||||||

|

СМ |

1 |

см |

|||||||||

|

-" |

й I 6 S g О 5 if И £ о го го н g |

||||||||||

|

>3 с; о |

СМ |

о см |

со |

"Г |

со |

см |

|||||

Рис. 2. Морфологические группы костяных острий.

заготовках из метаподии, расщепленной по нарезанным пазам, и полностью обработаны шлифованием. Они симметричные, имеют овальное или прямоугольное сечение (см. рис. 3, 9 , 11 ; 4, 3 , 4 ; 5, 2–4 ).

Два фрагмента заостренных орудий не могут быть точно отнесены к группе 3 или 4 из-за отсутствия достаточного количества отличительных черт (см. рис. 4, 1 ; 5, 6 ). Они изготовлены из диафиза, разделенного вдоль на две части посредством пазов.

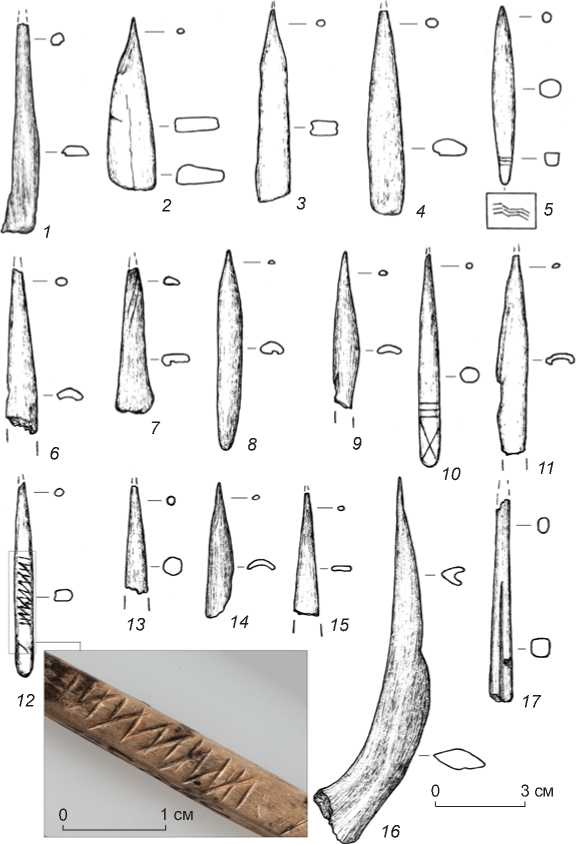

Группа 5. Тонкие о стрия на стержневидных заготовках, извлеченных из диафиза длинных костей. Эта типологическая группа наиболее широко представлена (слои 20, 16, 14, 13, 11; см. таблицу). Острия имеют подквадратное или подокруглое сечение размером от 0,4 до 0,8 см (см. рис. 3, 2, 3, 6, 14, 17; 4, 2; 5, 5, 8, 10, 12, 13, 17). Они очень хорошо проработаны и полностью модифицированы, поэтому в боль- шинстве случаев сложно определить вид использовавшейся ко сти, как и саму технику изготовления. Однако некоторые образцы (см. рис. 5, 1) позволяют предположить, что стержневидная заготовка могла быть извлечена из метаподии крупного жвачного животного (вероятно, оленя), разделенной продольно на несколько частей (четыре и более). Затем она подвергалась плоской абразивной обработке до исчезновения костномозгового канала и получения цельного кортикального стержня с эпифизом (см. рис. 3, 3, 6; 4, 2; 5, 5, 8, 10, 12) или без него (см. рис. 3, 2, 14, 17; 5, 17). Последний мог быть удален путем надрезания или распиливания, о чем свидетельствуют некоторые отходы. Для придания проксимальной части округлой формы она полностью подвергалась абразивной обработке. Три острия (слой 11) покрыты орнаментом (см. рис. 5, 5, 10, 12) в виде зигзага, параллельных или пересекающихся линий, выполненных кремневым орудием.

Группа 6. Острия оформлены на целых ко стях (2 экз.): на длинной ко сти птицы (слой 13; см. рис. 4, 5 ) и на ребре небольшого жвачного животного, возможно косули (слой 11; см. рис. 5, 16 ). Рабочая часть была сформирована с помощью продольного скобления.

Единственное изделие со скошенным фронтальным краем представлено дистальным фрагментом двойного лезвия (слой 14; см. рис. 3, 5 ). Изготовлено из диафиза мета-подии оленя (технику невозможно определить). Режущий край оформлен с помощью двусторонней шлифовки. Он прямой в профиле, достигает 1,5 см.

Орудия из рога. Два шпателеобразных изделия представляют собой овальные орнаментированные пластинки (слой 14, 11; см. рис. 3, 4 ; 4, 11 ). Вторичная обработка уничтожила следы, связанные с их изготовлением. Орнамент состоит из линий или маленьких округлых углублений, организованных в ряд или группы, которые располагаются параллельно на концах и середине внешней поверхности изделий. Группы более коротких насечек могли быть сделаны на боковых краях. Линии выполнены кремневым орудием. Внутренняя поверхность углублений заполнена концентрическими окружностями, указывающими на применение смычковой техники сверления со вставленным кремневым наконечником (см. рис. 4, 11 ).

Изделие со скошенным краем сделано из базальной части рога оленя (слой 11). Для его изготовления использовались рога, упавшие во время линьки. Ствол

Рис. 3 . Костяные и роговые предметы.

1 – острие из половины ребра (группа 2); 2 , 3 , 6 , 14 , 17 – тонкие острия из кортикального стержня (группа 5); 4 – шпателеобразное орудие; 5 – орудие со скошенным краем; 7 , 15 – фрагменты метаподии со следами поперечного пиления; 8 , 10 – острия из половины метаподии (группа 3); 9 , 11 – острия из кортикального стержня (группа 4); 12 , 16 – острия на сколах (группа 1); 13 – заготовка неопределимого орудия из длинного диафизарного обломка. 1–5 – слой 14; 6–11 – слой 13; 12 – слой 21; 13–16 – слой 20; 17 – слой 16.

e © © © e о© к —ь

Рис. 4 . Орудия из кости и рога.

1 – фрагмент острия; 2 – тонкое острие из кортикального стержня (группа 5); 3 , 4 – острия из кортикального стержня (группа 4); 5 – острие на целой длинной кости птицы (группа 6); 6 , 9 – острия на половине ребра (группа 2); 7 – острие на половине метаподии (группа 3); 8 , 10 , 12 – острия на костяных отщепах (группа 1); 11 – шпателеобразное орудие. 1–6 – слой 13; 7 , 8 – слой 12; 9–12 – слой 11.

3 cм

Рис. 5 . Костяные острия ( 1–16 ) и роговое тесло ( 17 ) из слоя 11.

1 , 5 , 8 , 10 , 12 , 13 , 17 – группа 5 ( 1 – преформа); 2–4 – группа 4; 6 – фрагмент (группа неопределима); 7 , 9 , 11 , 14 – группа 1; 15 – группа 2; 16 – группа 6.

рога был срезан поперек (технику невозможно определить), в нем сделано округлое отверстие, вероятно, для рукоятки. Скошенный край сформировался в процессе использования орудия.

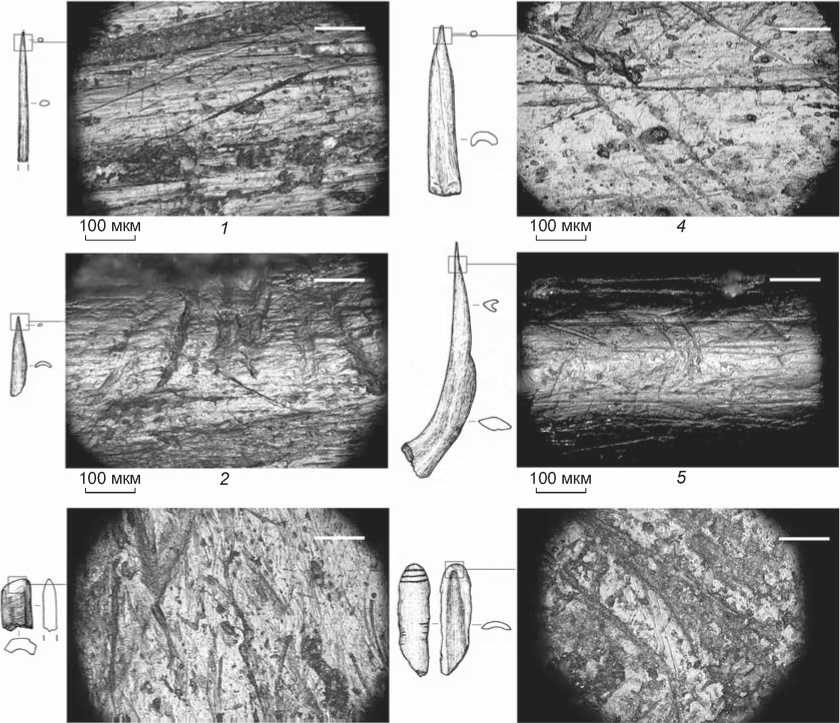

Обработка кожи. Следы изношенности, характерные для работы по коже, были обнаружены на шести остриях: четыре использовались для протыкания (см. рис. 3, 10 ; 4, 5 ; 5, 8 ), два – для перфорации (возвратно-поступательное движение) (см. рис. 3, 2 ; 5, 10 ; 6, 1 , 4 ). Длина рабочей части, которая определяет движение орудия, не превышает 1 см. Все это предполагает работу по не слишком толстой коже. Три таких орудия относятся к группе 5, остальные – к группам 1, 3 и 6 (см. таблицу ).

Обработка растительных материалов. Данная категория представлена четырьмя остриями (группы 1, 4–6) и единственным орудием со скошенным лезвием (см. таблицу ). Острия имеют следы, характерные для работы с грубыми растительными волокнами, например для плетения корзин (см. рис. 4, 4 ; 5, 14 , 16 ; 6 , 2 , 5 ). Эти орудия плоские в сечении и значительно более крупные, чем использовавшиеся для работы по коже. Следы покрывают всю поверхность некоторых из них, что свидетельствует о длительной и активной эксплуатации острий.

Деревообработка. Костяное орудие со скошенным фронтальным краем использовалось для работы по дереву (рис. 6, 3 ). Излом в результате изгиба произошел на его проксимальной части, что может свидетельствовать о наличии рукоятки.

Установить следы использования на изделии из рога оленя было невозможно из-за плохой сохранности поверхности. Однако наличие притупленной режущей кромки с небольшой выкрошенностью и углубления в губчатой ткани, связанных со сня- тиями на внутренней стороне рабочей поверхности, и сравнение их с результатами трасологических исследований подобных орудий из других коллекций [Jensen, 1991, 2001; Maigrot, 2003, р. 150–154; 2004]

позволяют предположить его использование как тесла для деревообработки.

Функции изделий

Большая часть орудий не сохранила рабочей поверхности, многие изделия эродированы, что может быть связано с нестабильными условиями залегания – периодическим осушением слоев [Dolbunova et al., 2020]. Таким образом, оказалось возможным проанализировать лишь небольшую часть орудий (20 экз.), только для 11 из них удалось определить функциональную категорию (см. таблицу ).

Функциональный контекст

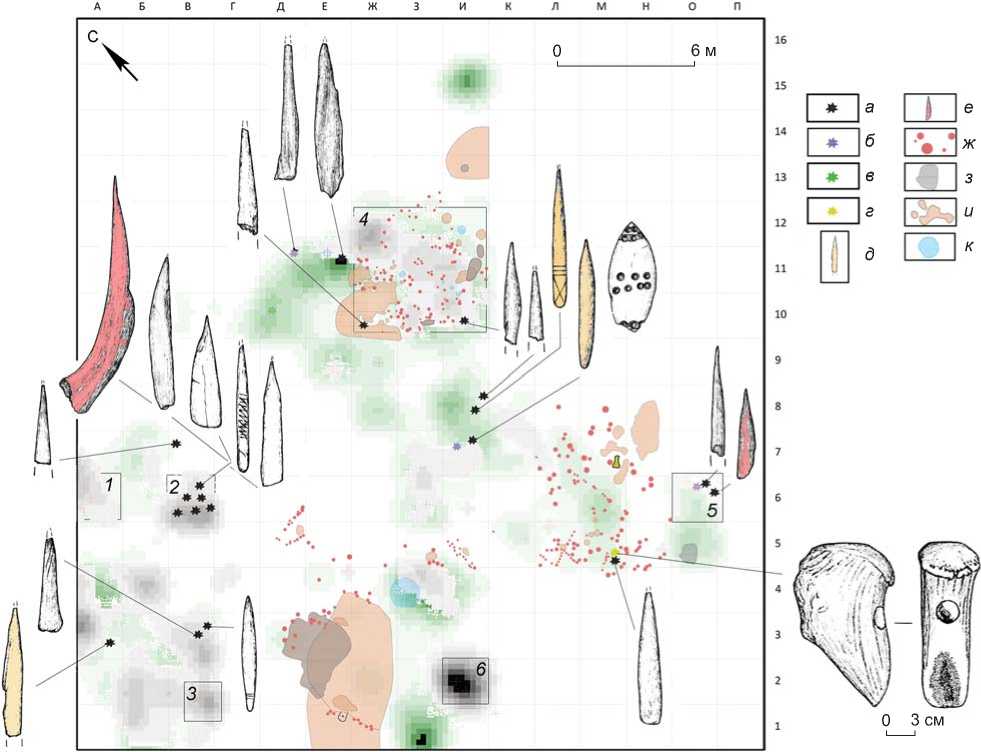

В слоях 23–18 ко стяные орудия немногочисленны, располагались единично в отдалении от основных скоплений материала или рядом с кремневыми о стриями (в слое 20). В слоях 17–11 они были локализованы в местах сосредоточения кремневых орудий и шлифовальных плит. Скопления костяных

1 00 мкм 3 1 00 мкм 6

Рис. 6. Макроснимки (×200) следов использования на изделиях.

1 , 4 – следы перфорации кожи на остриях из слоев 14 и 13; 2 , 5 – следы работы с растительным материалом на остриях из слоя 11; 3 – следы работы по дереву на орудии со скошенным лезвием из слоя 14; 6 – следы, оставленные после лощения глиняной поверхности, на орнаментированном шпателеобразном орудии из слоя 6.

орудий не совпадали с зонами концентрации фаунистических остатков и фрагментов керамики [Долбу-нова и др., 2021, рис. 2–7].

В слое 11 можно отметить локализацию острий совместно с кремневыми орудиями (в кв. В/6 и О/6; рис. 7). Отдельные наборы костяных изделий были найдены рядом с остатками трех различных жилищ. Проколки могли подправлять прямо на месте, на что указывает орудие из окаменевшего дерева с неглубоким желобом, использовавшееся для создания/ подправки костяных изделий [Dolbunova et al., 2020, fig. 11, 2 ]. Тесло из рога благородного оленя было найдено в стороне от основных скоплений кремневых и костяных изделий. В ходе последних раскопок тесла были обнаружены также в отдалении, часто – в прослойках аллювиального песка. Это могут быть единичные, оставленные в прибрежной линии предметы.

Костяная индустрия не претерпела значительных изменений во времени, как и кремневый и керамический комплексы [Ibid., р. 124–127]. Это может быть объяснено хронологической близостью культурных слоев. Наибольшее количество ко стяных изделий обнаружено в жилой зоне стоянки (слой 11). Минимальное их число в слое 12 может быть связано с особенностью исследованного участка, большую часть которого занимают остатки хозяйственных кольевых конструкций [Долбунова и др., 2021, рис. 6].

Обсуждение

В ранненеолитических слоях 23–11 раскопа I на памятнике Ракушечный Яр обнаружен костяной и роговой инвентарь, категории которого продолжали существовать на завершающем этапе раннего неолита (слои 10–6, нижний отдел слоя 5) [Белановская, 1995, c. 89–92]. Самая многочисленная группа – это острия. Орудия со скошенным фронтальным краем редки – даже в верхних слоях найдено лишь несколько подобных изделий [Там же, с. 129]. Шпателеобразные орудия, сделанные

Рис. 7 . Распределение костяных изделий по площади памятника, остатки конструкций и объектов в слое 11 (зеленым цветом обозначена концентрация фрагментов сосудов, серым – кремневых изделий).

1 – скопление фрагментов шлифовальных плиток и грузил; 2–4 – шлифовальных плиток; 5 , 6 – шлифовальных плиток и кремневых сверл.

а – костяное острие; б – костяная пластина; в – костяной скол; г – роговое тесло; д – костяное острие для работы по коже; е – костяное острие для работы с растительными материалами; ж – кольевые и столбовые ямы; з – угольки и зольные скопления; и – глиняная обмазка; к – яма, заполненная раковинами.

из ко стей животных, встречены в слое 6 . Обнаруженные среди ранненеолитических фаунистических остатков в раскопе I фрагменты панциря черепахи (слой 10) могли также использоваться древним населением, на что указывает чаша из панциря черепахи с отверстием, найденная в ходе последних раскопок на памятнике Ракушечный Яр [Dolbunova et al., 2020].

Трасологический анализ позволил выделить устойчивые серии орудий для работы с кожей и грубыми растительными материалами. В Северном Прикаспии и Нижнем Поволжье, на поселении Байбек [Гречкина и др., 2020] и Варфоломеевской стоянке [Юдин, 2004, с. 190], были выявлены острия, также использовавшиеся для работы по коже. Следы, которые могли возникнуть в ходе работы по глине, – микроповерхность на небольшом плоском участке со сглаженными возвышенностями и значительные линейные пониже- ния с шероховатым дном [Maigrot, 2010] – были обнаружены на одной стороне дистального конца изделия, аналогичного шпателеобразным орудиям, происходящим из слоя 6 (см. рис. 6, 6). На Варфоломеевской стоянке найдено подобное изделие, орнаментированное прочерченными линиями [Юдин, 2004, с. 101]. Орудия деревообработки представлены роговым теслом и костяным изделием со скошенным лезвием.

Типологический состав острий, технологические особенности их изготовления находят аналогии в материалах памятников Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья, с ранненеолитическими керамическими комплексами которых также прослеживаются некоторые параллели. Острия морфологических групп 1 и 2 были широко распространены на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Европе [Le Dosseur, 2006; Stordeur, Christidou, 2008].

Несмотря на разнообразие в морфологии острий, отмечается сходство в видах использованных заготовок и методах изготовления (разбивка по трещинам, вырезание с помощью пазов, извлечение, разделение на несколько частей и т.д.). Придание формы осуществлялось путем абразивной обработки (продольной или косой). Рабочая часть острий периодически подправлялась односторонним, редко двусторонним скоблением, использовалась повторная заточка. Эти технологические особенности являются отличительными чертами костяных острий c памятников раннего неолита Закавказья (культура Араташен–Шу-лавери–Шомутепе, VI тыс. до н.э.) [Badalyan et al., 2010; The Neolithic Settlement…, 2022, р. 196–199; Chataigner, 1995, р. 147–170; Lombard, Chataigner, 2004; Taha, Le Dosseur, 2017]. Для этих памятников характерны также орудия со скошенным краем, изготовленные из базальной части рога оленя [Chataigner, 1995, р. 147–170], – специфическая категория изделий на поселении Ракушечный Яр. Трасологические исследования показали, что они использовались в деревообработке [The Neolithic Settlement…, 2022, р. 203; Stordeur, Christidou, 2008], как и ряд других похожих орудий мезолита и неолита Центральной Европы [Jensen, 1991, 2001; Maigrot, 2003, р. 150–154; 2004; Gijn, 2005]. Изделия из рога оленя известны также на памятниках Нижнего Поволжья и Северного При-каспия, однако они относятся к типам муфт [Гречкина и др., 2020] или отбойников [Юдин, 2004].

Орнамент на ко стяных предметах крайне прост. Мотивы и техника исполнения обнаруживают аналогии в материалах неолитических памятников Закавказья [Badalyan et al., 2010] и нижней Волги [Юдин, 2004, с. 101]. В костяном инвентаре с Варфоломеевской стоянки наряду с изделиями, орнаментированными насечками и ямками, имеются экземпляры со сложными орнаментальными композициями, не представленными в коллекции с памятника Ракушечный Яр [Юдин, 2004, с. 93–96, 100].

Заключение

Костяной и роговой инвентарь раннего неолита с памятника Ракушечный Яр характеризуется доминированием острий; шпателеобразные изделия, орудия со скошенным краем, тесла из рога благородного оленя единичны. Наличие одинаковых типов изделий в разных слоях может объясняться узким хронологическим периодом формирования последних. Ограниченный типологический и функциональный набор – особенность этого памятника и технологической стратегии обитавших здесь охотников-собирателей (подобные стратегии см.: [Dobres, Hoffman, 1994]). Специфика хозяйственной деятельности – эффективная добыча рыбы и последующая ее обработка в короткий временной промежуток – обуславливала узкоспециализированные орудийные наборы, отсутствие полного цикла изготовления и тщательной проработки орудий. Вероятно, частично функциональную орудийную нишу могли занимать изделия из раковин (см.: [Solana, Gutiérrez Zugasti, Conte, 2011]). Изменения фиксируются с появлением жилых контекстов – остатков глиняных вымосток, сопровождающихся более сложным набором орудий и более полным циклом технологических цепочек.

Исследование комплекса ко стяных изделий и функционального контекста выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «Дом наук о человеке» в рамках научного проекта № 21-59-22008. Трасологический анализ выполнен при поддержке IRP NORth (CNRS).

Список литературы Ранненеолитический комплекс костяных и роговых изделий с памятника Ракушечный Яр на Нижнем Дону: технологические стратегии и функциональный контекст

- Белановская Т.Д. Отчет о раскопках неолитической стоянки Ракушечный Яр у станицы Раздорской и работе по Ростовской области Северо-Донецкого археологического отряда в 1960 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 2139.

- Белановская Т.Д. Неолитическое поселение Ракушечный Яр у станицы Раздорская Ростовской области (раскопки 1962 г.) // Архив ИА РАН. Р-1. 2508.

- Белановская Т.Д. Отчет о работе Нижнедонской археологической экспедиции в 1965 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 2560.

- Белановская Т.Д. Отчет о работе Раздорского археологического отряда в 1977 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 6998.

- Белановская Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. – СПб.: СПб. гос. ун-т, 1995. – 200 с.

- Гречкина Т.Ю., Малютина А.А., Выборнов А.А., Лебедев Ю.С. Костяные изделия неолитической стоянки Байбек // Самар. науч. вестн. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 132–144.

- Долбунова Е.В., Мазуркевич А.Н., Ларионова А.В., Мэгро Й., Лозовский В.М. Раковинные платформы и жилые конструкции: планиграфия культурного слоя раннего неолита п. Ракушечный Яр // Universum Humanitarium. – 2021. – № 2. – С. 58–84.

- Жилин М.Г. Некоторые вопросы перехода от мезолита к неолиту на Верхней Волге // Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. – Иваново: [Тип. ГУ КПК Минтопэнерго], 1994. – Вып. 1. – С. 19–31.

- Микляев А.М. Каменный – железный век в междуречье Западной Двины и Ловати // Петербург. археол. вестн. – 1995. – № 9. – С. 7–39.

- Мэгро Й. Костяные орудия неолитического свайного поселения Сертея II (Смоленская обл., Россия) // Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология куль- тур и природно-климатические ритмы. – СПб: Периферия, 2014. – С. 214–220.

- Юдин А.И. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2004. – 198 с.

- Badalyan R.S., Harutyunyan A.A., Chataigner C., Le Mort F., Chabot J., Brochier J.E., Lalasescu A., Radu V., Hovsepyan R. The settlement of Aknashen-Khatunarkh, a neolithic site in the Ararat plain (Armenia): excavation results 2004–2009 // Tüba-Ar. – 2010. – N 13. – P. 185–218.

- Baudoin E., Lyonnet B., Hamon C. Architectural techniques and cultural relationships between the Caucasus and Mesopotamia at the beginning of the sixth millennium B.C. // From the Caucasus to the Arabian Peninsula: Domestic Spaces in the Neolithic: Proceeding of the International conferense: Actes du Collogue international. – P.: Routes de l’Orient, 2018. – P. 49–84.

- Bondetti M., González Carretero L., Dolbunova E., McGrath K., Presslee S., Lucquin A., Tsybriy V., Mazurkevich A., Tsybriy A., Jordan P., Heron C., Meadows J., Craig O.E. Neolithic farmers or Neolithic foragers? Organic residue analysis of early pottery from Rakushechny Yar on the Lower Don (Russia) // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2021. – Vol. 13, iss. 8. – P. 141–157.

- Chataigner C. La Transcaucasie au Néolithique et au Chalcolithique. – Oxford: Tempus reparatum, 1995. – 240 p. – (BAR Int. Ser.; N 624).

- Dobres M.-A., Hoffman R.C. Social Agency and the dynamics of prehistoric technology // J. of Archaeol. Method and Theory. – 1994. – Vol. 1, iss. 3. – P. 211–258.

- Dolbunova E.V., Tsybryi V.V., Mazurkevich A.N., Tsybryi A.V., Szmańda J., Kittel P., Zabilska-Kunek M., Sablin M.V., Gorodetskaya S.P., Hamon C., Meadows J. Subsistence strategies and the origin of early Neolithic community in the lower Don River valley (Rakushechny Yar site, early/middle 6th millennium cal BC): fi rst results // Quat. Int. – 2020. – Vol. 541. – P. 115–129.

- Gijn A.L., van. A functional analysis of some Late Mesolithic bone and antler implements from the Dutch coastal zone // From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth: Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present: proceed. of the 4th meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, Tallinn, 26–31 August 2003. – Tallinn: Tallinn Book Printers Ltd., 2005. – P. 47–66. – (Muinasaja teadus; N 15).

- Gorelik A., Tsybriy A., Tsybriy V. The Caucasian route of Neolithization in the Pontic-Caspian region // Foraging assemblages. – Belgrade, N. Y.: Serbian Archaeological Society; The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, 2021. – Vol. 2. – P. 720–726.

- Jensen G. Ubrugelige økser? Forsøg med Kongemoseog Ertebøllekulturens økser af hjortetak // Eksperimentel Arkaeologi. – Lejre: Historisk-Arkaeologisk Forsøgscenter, 1991. – N 1: Studier i teknologi og Kultur. – P. 10–21.

- Jensen G. Macro wear patterns on danish late Mesolithic antler axes // Crafting bone: Skeletal technologies through time and space: proceed. of the 2nd meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, Budapest, 31 August – 5 September 1999. – Oxford: Archaeopress, 2001. – P. 165–170. – (BAR Int. Ser.; N 937).

- Le Dosseur G. La néolithisation au Levant sud à travers l’exploitation des matières osseuses: étude techno-économiques de onze séries d’industries osseuses du Natoufi en au néolithique précéramique B recent: thèse de doctorat / Université de Paris I. – P., 2006. – 884 p.

- Lombard P., Chataigner C. Le Néolithique et le Chalcolithique en Transcaucasie: l’exemple des bassins de la Kura et de l’Araxe // Aux marges des grands foyers du Néolithique: Périphéries débitrices ou créatrices? Séminaire du Collège de France. – P.: Errance, 2004. – P. 63–84.

- Maigrot Y. Etude technologique et fonctionnelle de l’outillage en matières dures animales: La station 4 de Chalain (Néolithique fi nal, Jura, France): thèse de doctorat / Université de Paris I. – P., 2003. – 284 p.

- Maigrot Y. Les outils en matières dures animales utilizes pour le travail du bois à Chalain station 4 (Néolithique fi nal, Jura) // Approches fonctionnelles en Préhistoire: Actes du XXVème Congrès Préhistorique de France, 24–26 novembre 2000, Nanterre. – P: Société préhistorique française, 2004. – P. 67–82.

- Maigrot Y. Étude comparative de deux séries d’outils en os impliqués dans la production céramique néolithique du Jura: Clairvaux XIV (Néolithique moyen) et Chalain 4 (Néolithique fi nal) // Bull. de la Société Préhistorique Française. – 2010. – T. 107, N 4. – P. 737–754.

- Semenov S.A. Prehistoric technology. – Bradford-on-Avon: Moonracker Press, 1964. – 211 p.

- Solana D.C., Gutiérrez Zugasti I., Conte I.C. The use of mollusc shells as tools by coastal human groups: The contribution of ethnographical studies to research on Meso lithic and early Neolithic technologies in Northern Spain // J. Anthropol. Res. – 2011. – Vol. 67, iss. 1. – P. 77–102.

- Stordeur D., Christidou R. L’industrie de l’os // Le site néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord): En hommage à Jacques Cauvin. – Oxford: BAR, 2008. – P. 439–537. – (BAR Int. Ser.; N 1843).

- Taha B., Le Dosseur G. Bone tools as records of regional differences during the Neolithic: a preliminary comparative study between the bone industries at Mentesh Tepe and Kamiltepe sites // The Kura Projects: New Research on the Later Prehistory of the Southern Caucasus. – B.: Reimer, 2017. – P. 399–424. – (Archäologie in Iran und Turan; Bd. 16).

- The Neolithic Settlement of Aknashen (Ararat valley, Armenia): Excavation seasons 2004–2015 / eds. R. Badalyan, C. Chataigner, A. Harutyunyan. – Oxford: Archaeopress, 2022. – 316 p.