Ранненеолитическое гончарство Волго-Уралья (по материалам елшанской культуры)

Автор: Васильева И.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (46), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье дается характеристика гончарной технологии населения Волго-Уралья в эпоху раннего неолита. Источниковую базу исследования составили результаты технико-технологического анализа 344 образцов керамики (условно отдельных сосудов) с 12 стоянок елшанской культуры (конец VII - VI тыс. до н.э.). Методика исследования разработана А.А. Бобринским и базируется на бинокулярной микроскопии, трасологии и эксперименте в форме физического моделирования. Рассмотрены вопросы появленияранненеолитических гончарных традиций на территории Волго-Уралья и специфики их распространения, а также смешения различных в культурном отношении групп неолитического населения.

Ранний неолит, елшанская культура, волго-уралье, гончарная технология, культурные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14522859

IDR: 14522859 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Ранненеолитическое гончарство Волго-Уралья (по материалам елшанской культуры)

Изучение проблем неолитизации, в т.ч. зарождения и механизмов распространения ранненеолитических гончарных традиций, в современной археологии невозможно без комплексного подхода и привлечения данных естественно-научных дисциплин. Большой вклад в разработку этой проблематики внесен А.А. Бобринским. Вместо умозрительных построений и отдаленных этнографических аналогий, столь характерных для большинства работ по этой теме, им была предложена методика технико-технологического анализа древней керамики; разработан историко-культурный подход к изучению гончарства как источника по истории древнего населения, выдвинута и обоснована по существу первая археологическая научная гипотеза о происхождении гончарства на базе опыта использования в догончарном периоде органических и других глиноподобных материалов и определены ее археологические свидетельства. Исследования А.А. Бобринского показали важность и перспективность изучения неолитической гончарной технологии. В данной статье подведены итоги исследования ранненеолитической керамики Волго-Уралья. Обращение к этой теме стало возможным благодаря открытию и активным археологическим раскопкам памятников елшанской культуры самарскими археологами в последней трети XX в. [Васильев, Пенин, 1977; Васильев, Выборнов, 1988; Моргунова, 1995; Мамонов, 2000; Выборнов, 2008] (рис. 1). Первоначально ареал елшанской культуры был ограничен лесостепной зоной между реками Волгой и Уралом, затем расширен за счет включения стоянок Волжского правобережья в пределах Ульяновской обл. и Сурско-Мокшанского междуречья. К настоящему времени исследовано более 20 стоянок, содержащих елшанские комплексы. Имеется представительная серия абсолютных дат. Первые несколько дат, полученные по образцам раковины и кости, имеют очень ранний возраст: 8 990 ± 100 – 7 940 ± 140 л.н. [Зайцева, Тимофеев, 1997, с. 113]. В последние годы А.А. Выборновым было проведено массовое датирование неоэнеолитической керамики Поволжья и сопредельных регионов в радиоуглеродной лаборатории Института геохимии окружающей среды НАН Украины. Получены 200 дат по неоли-

90 км

Рис. 1. Карта-схема размещения на территории Самарской и Оренбургской областей памятников елшан-ской культуры, керамика которых была подвергнута технико-технологическому анализу.

1 – Ивановка; 2 – Старая Елшанка II; 3 – Виловатое I; 4 – Максимовка II; 5 – Нижняя Орлянка II; 6 – Чекалино IV;

7 – Лебяжинка IV; 8 – Лебяжинка V; 9 – Большая Раковка II; 10 – Красный Городок; 11 – Ильинка; 12 – Красный Яр VII.

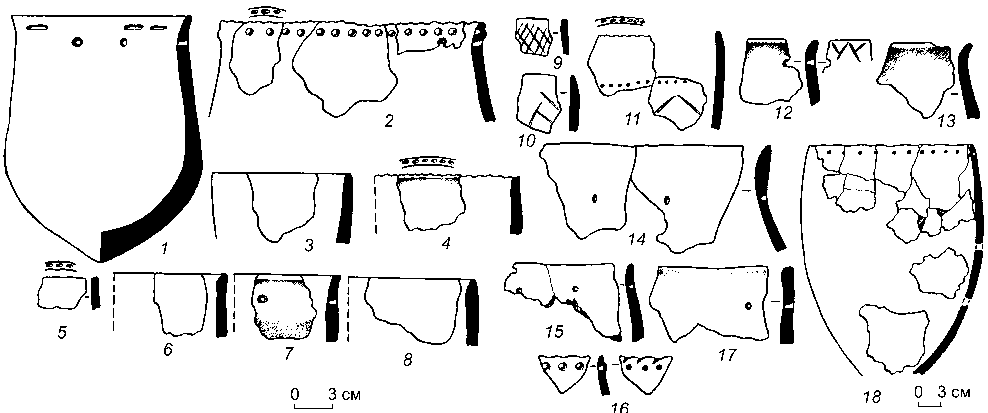

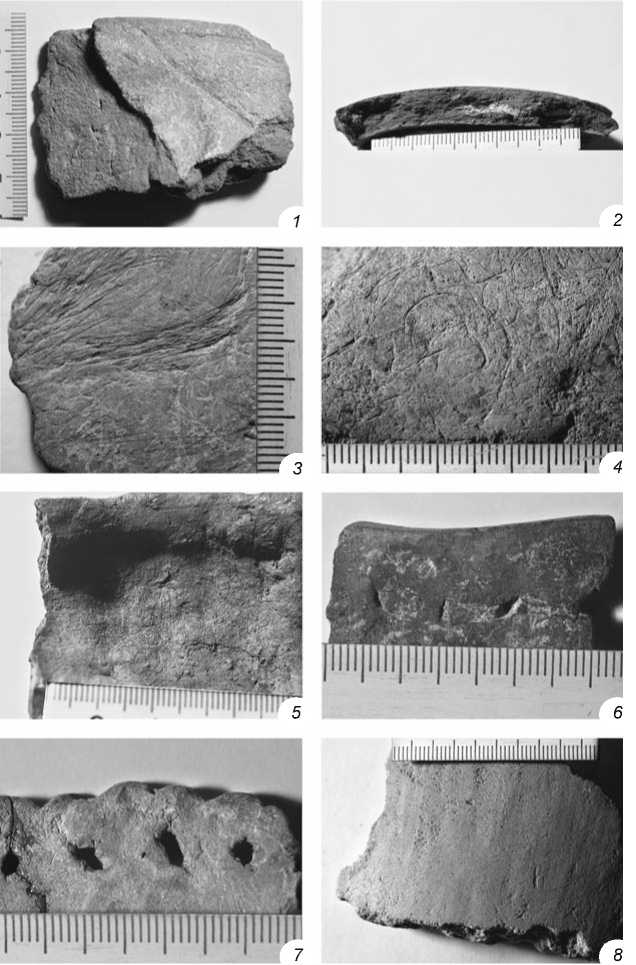

Рис. 2. Морфологические особенности керамики елшанской культуры с памятников Старая Елшанка II ( 1 – 11 ), Максимовка II ( 12 , 13 ), Максимовка I ( 14 – 18 ).

тической керамике, в т.ч. 20 по волго-уральской ел-шанской [Выборнов, 2008, с. 239–247]. Основная их часть относится к началу VI – середине V тыс. до н.э. (по традиционной, некалиброванной системе датировки). По мнению большинства исследователей, ел- шанская – наиболее древняя керамическая культура Восточной Европы.

Керамический материал елшанских стоянок фрагментирован (рис. 2–4). Он представлен тонкостенными сосудами в основном небольших размеров.

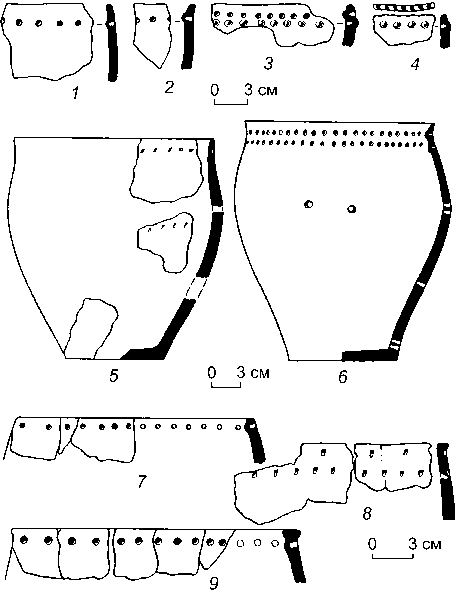

Рис. 3. Морфологические особенности керамики елшан-ской культуры с памятников Виловатое ( 1 – 4 ), Луговое III ( 5 , 7 – 9 ), Красный Городок ( 6 ).

Рис. 4. Морфологические особенности керамики елшан-ской культуры с памятника Ивановка.

Верхние части сосудов имеют прямую или плавную S-видную профилировку, днища – коническую, иногда шиподонную и очень редко округлую форму. В более позднее время в среде елшанского населения появилась традиция изготовления плоскодонной посуды. В стенках многих сосудов имеются сквозные отверстия, просверленные после обжига и свидетельствующие о практике ремонта сосудов. В составе керамических комплексов различных памятников 20–50 % составляет неорнаментированная керамика. Значительная часть орнаментированной посуды украшена лишь ямочно-жемчужным пояском (горизонтальным рядом ямочных вдавлений с негативом-«жемчужиной» по горловине). В среде елшанского населения получили распространение также техники орнаментирования в виде прочерчивания и накалывания. В целом керамика елшанской культуры характеризуется совокупностью морфологических особенностей, которые отличают ее от других типов неолитической посуды Поволжья и сопредельных регионов.

Результаты исследования технологии изготовления керамики елшанской культуры

Исследование елшанской гончарной технологии проведено в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, разработанного А.А. Бобринским [1978, 1999]. Суть данного подхода – системное выявление и изучение приемов изготовления древней керамики. Основными задачами являются реконструкция навыков труда и культурных традиций в изучаемом гончарстве с привлечением технологической информации в качестве источника по истории древнего населения. Методика включает бинокулярную микроскопию, трасологию и физическое моделирование. Объектами изучения выступают технологические следы на сосудах, указывающие на применение гончарами определенных приемов работы. Основой для их идентификации являются сведения, полученные в ходе предшествующих исследований, а также эталонная база, созданная в полевых и лабораторных условиях и хранящаяся в керамической лаборатории Института истории и археологии Поволжья (Самара) [Васильева, Салугина, 1999].

В статье представлены результаты изучения ел-шанской керамики из культурных слоев 12 стоянок в Волго-Уралье, по материалам которых была первоначально выделена елшанская культура. Памятники расположены в бассейнах рек Самара и Сок – левых притоков Волги. Технико-технологическому анализу были подвергнуты 344 образца: венчики, придонные части и частично сохранившиеся сосуды. Выделение информации о приемах изготовления керамики в ходе исследования и изложение результатов их изучения в статье производилось в соответствии со структурой гончарного производства, включающей три стадии: подготовительную, созидательную, закрепительную [Бобринский, 1999, с. 9–11].

I. Подготовительная стадия. Анализируются вид и характер исходного пластичного сырья (ИПС), традиции его отбора и обработки, а также рецептура формовочных масс (ФМ). По мнению А.А. Бобринского, к древнейшим видам ИПС в гончарстве Евразии отно сятся органические материалы животного происхождения (помет птиц, пресноводные моллюски с их раковинами, навоз животных), глины [1978, с. 70–71], а также илы [Бобринский, Васильева, 1998]. В результате технико-технологического анализа ок. 1,5 тыс. образцов неоэнеолитической керамики Поволжья и сопредельных регионов, а также многолетних экспериментальных работ были выделены три вида ИПС, использование которых зафиксировано в древнейшем гончарстве изучаемого региона: 1) илы, 2) илистые глины, 3) глины. Следов привлечения в качестве ИПС помета птиц, навоза животных и моллюсков не выявлено. Подробная характеристика видов сырья и аргументация их выделения опубликованы [Васильева, 1994, 1999, 2006, 2007, 2009]. Напомним, что под илами понимаются вязкие, водонасыщенные, неуплотненные илистые осадки, располагавшиеся на прибрежных участках водоемов, современных древним коллективам. В состав илов, кроме глинистого субстрата, входят нитчатые водоросли, о статки сгнивших водных растений, водной фауны (ко сти и чешуя рыб) и других обитателей, раковины пресноводных моллюсков. Для илов характерно довольно большое содержание железистых соединений, а также часто оолитовых глинистых комочков. Предполагается, что илистые глины также приближены к водоемам, но связаны с другими условиями образования: с береговыми участками, уже более уплотненными залежами пластичного сырья. По своему составу они ближе к глинам, но сохраняют некоторые особенности илов – их органический и органо-минеральный компоненты, но в сильно измельченном перегнившем виде и в значительно меньшей концентрации. А.А. Бобринский отнес данный вид ИПС к горным илам [1999, с. 18]. Поскольку основанием для выделения горных илов по служили главным образом результаты изучения керамики елшанской культуры Волго-Уралья и нео-литиче ской керамики Горного Алтая, необходимо подробнее остановиться на вопросе о выделении в качестве одного из древнейших видов пластичного сырья в гончарстве горных илов и илистых глин. По мнению А.А. Бобринского, разделение илистого сырья на равнинные и горные илы характеризует спе- цифику природных ландшафтов, в рамках которых началось освоение илов (водоемов равнин и сильно изрезанной местности). С учетом этого обращаю внимание на следующее: 1) стоянки елшанской культуры располагаются в левобережье Волги, для которого в целом характерны равнинный рельеф, рыхлый песчано-глинистый состав пород и небольшая высота над уровнем реки; 2) в неолитических слоях исследованных стоянок вместе с елшанскими гончарными изделиями из илистых глин часто залегает керамика средневолжской культуры, изготовленная преимущественно из ила, что свидетельствует о сосуществовании источников этих видов сырья в одном ландшафте; 3) в результате технико-технологического анализа керамики культур с прочерченно-накольчатым орнаментом с территории Украины и юга восточно-европейской части России был выявлен очаг древнего гончарного производства, основанного на илах. Эволюция представлений о пластичном сырье в нем шла по линии илы – илистые глины – глины, что доказано исследованиями керамики Варфоломеевской стоянки, имеющей четкую стратиграфию [Васильева, 2009]; 4) залегание двух видов ИПС в одних физико-географических условиях подтверждается и экспериментальными работами. В ходе осмотра непроточных водоемов (старичных проток и озер) в пойме Волги обнаружены как илы, так и илистые глины. Последние отличаются от ила значительно меньшей концентрацией перегнивших остатков растительности и включений водной фауны, а также их сильной измельченностью. По-ви-димому, распространение традиций отбора того или другого вида ИПС было обусловлено не физико-географическими особенностями региона, а уровнем развития представлений о сырье, а также культурной спецификой древнего населения. Разделение илов на горные и равнинные нуждается в дальнейшем обосновании, поэтому мною используется термин «илистые глины».

В целом группировка ИПС керамики елшанской культуры произведена в соответствии со следующими уровнями иерархии.

-

1. Виды ИПС – илов (И) и илистых глин (ИГ) – отражают разные представления древнего населения о пластичном сырье или разные этапы развития этих представлений. Основанием для разделения этих видов ИПС являются концентрация и характер органических остатков [Васильева, 1999, с. 80].

-

2. Подвиды – И-I, И-II, ИГ-I, ИГ-II – маркируют разные культурные традиции отбора сырья: I – запесоченного (тощего) и II – слабозапесочен-ного (жирного). Основываясь на этнографических и археологических материалах, А.А. Бобринский отмечал зависимость между различными уровнями представлений о глине как сырье и его свойствами:

-

3. Варианты - И-1-р, И-1-б/р, ИГ-11-р, ИГ-1-б/р и т.д. - выделяются по наличию или отсутствию обломков раковин пресноводных моллюсков. Данный компонент ИПС визуально хорошо фиксировался и, очевидно, имел определенное значение при отборе сырья. Раковина - практически обязательная естест-

- венная примесь илов, использовавшихся в гончарстве культур прочерченно-накольчатой керамики юга восточно-европейской части России, и значимый признак керамики этих культур. Поэтому фиксация обломков раковины в ИПС елшанской керамики важна для выяснения процессов смешения неолитического населения Поволжья.

жирностью и отощенностью [1978, с. 73-76]. Требования к чистоте, или отощенности, глин у современных гончаров имеют устойчивый характер, поскольку каждая глина нуждается в выработке особых навыков работы. Можно предположить, что выбор неолитическими гончарами жирного или отощенно-го сырья также был осознанным и устойчивым. Критерии разделения сырья по степени запесоченности опубликованы [Бобринский, 1999, с. 34-35; Васильева, 1999, с. 77-79]. При выделении подвидов ИПС не учитывалась ожелезненность, т.к. было зафиксировано применение только ожелезненного пластичного сырья.

В статье дается общая характеристика традиций отбора сырья и не рассматриваются вопросы о конкретных источниках ИПС, хотя их специфика была выявлена в ходе анализа керамических комплексов отдельных памятников елшанской культуры. Конкретные районы и места добычи пластичного сырья определяются по качественному составу и особенностям таких компонентов, как песок, железистые включения, органика. Здесь приводится лишь краткое описание естественных примесей, наиболее характерных для ИПС елшанской посуды: 1) песок в запесоченных подвидах ИПС представлен тремя фракциями: а) пы-

0 3 cм 0 2 cм

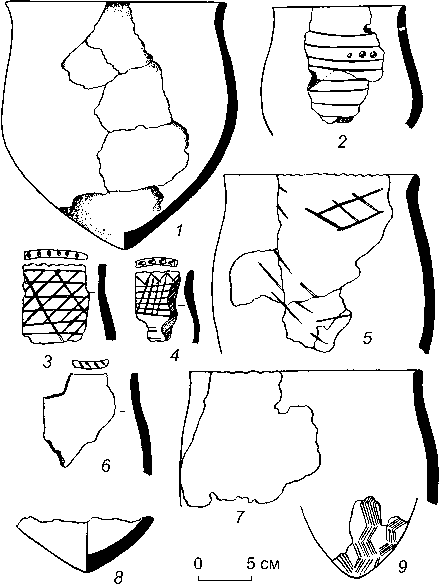

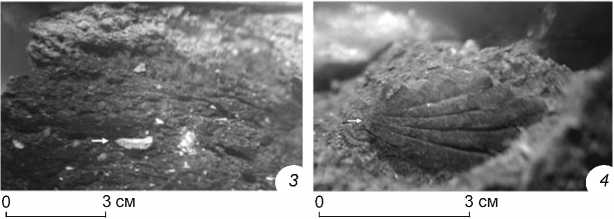

Рис. 5. Технологические особенности изготовления керамики елшанской культуры.

1 - запесоченное исходное сырье с нерастворившимися глинистыми комочками (Нижняя Орлянка); 2 - отпечатки растительности (Ивановка); 3 - единичные включения раковины (Лебяжинка IV); 4 - отпечаток чешуи рыбы (Ильинка); 5 - фрагмент кости рыбы (Ильинка); 6 - органический раствор (Лебяжинка IV).

левидный, с зернами размером менее 0,1 мм; б) кварцевый и цветной, окатанный, с частицами размером 0,1-0,3 мм; в) такой же, но с зернами большего размера (0,5-1,0 мм), иногда в сочетании с черным и серым песком, уплощенные частицы которого достигают 0,5 мм; 2) бурый железняк в форме оолов размером 1-3 мм, охристобурого цвета с характерной плотной оболочкой, обладающей металлическим блеском, является практически постоянным компонентом запесочен-ных и слабозапесоченных подвидов ИПС. Иногда встречаются аморфные рыхлые железистые включения красноватого цвета размером менее 0,5 мм; 3) часто фиксируемая примесь в обоих подвидах ИПС - глинистые комочки округлой формы размером 1-3 мм, плотные и рыхлые, с мелким песком. Иногда они пропитаны окислами железа, отчего имеют коричневый цвет в осветленных прослоях излома черепка (рис. 5, 1 ); 4) обломки раковин пресноводных моллюсков, отмечены в 34 % изученных образцов. Преобладают мелкие (менее 1 мм) полуокатан-ные включения белого матового цвета, без перламутра, в единичной и незначительной концентрации (рис. 5, 3 ). В ИПС елшанской керамики полностью отсутствуют целые раковинки брюхоногих моллюсков, столь характерные для илистого сырья керамики Северного Прикаспия; 5) раститель-

Таблица 1. Керамика елшанской культуры из ИПС, ед.

|

Памятник |

Илы |

Илистые глины |

|||||||||

|

I тощие |

II жирные |

Итого * |

I тощие |

II жирные |

Итого * |

Всего * |

|||||

|

с раковинами |

без раковин |

с раковинами |

без раковин |

с раковинами |

без раковин |

с раковинами |

без раковин |

||||

|

Бассейн р.Самары |

|||||||||||

|

Ивановка |

9 |

7 |

9 |

1 |

26 (37) |

13 |

19 |

11 |

1 |

44 (63) |

70 |

|

Старая Елшанка II |

1 |

1 |

– |

– |

2 (8) |

5 |

17 |

2 |

– |

24 (92) |

26 |

|

Максимовка II |

1 |

1 |

2 |

– |

4 (50) |

1 |

– |

2 |

1 |

4 (50) |

8 |

|

Виловатое |

1 |

3 |

2 |

– |

6 (16) |

18 |

12 |

– |

1 |

31 (84) |

37 |

|

Бассейн р. Сок |

|||||||||||

|

Чекалино IV |

2 |

2 |

– |

– |

4 (13) |

8 |

17 |

– |

1 |

26 (87) |

30 |

|

Лебяжинка IV |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

26 |

– |

5 |

32 (100) |

32 |

|

Лебяжинка V |

2 |

– |

– |

1 |

3 (9) |

16 |

13 |

– |

– |

29 (91) |

32 |

|

Ильинка |

1 |

– |

– |

– |

1 (3) |

5 |

30 |

– |

– |

35 (97) |

36 |

|

Большая Раковка II |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

17 |

– |

1 |

18 (100) |

18 |

|

Нижняя Орлянка II |

1 |

– |

– |

– |

1 (2) |

2 |

42 |

– |

7 |

51 /(98) |

52 |

|

Красный Городок |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 (100) |

1 |

|

Красный Яр VII |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

2 (100) |

2 |

|

Всего * |

18 |

14 |

13 |

2 |

47 (14) |

71 |

194 |

15 |

17 |

297 (86) |

344 |

*В скобках указан %.

ные остатки в обоих подвидах ИПС представлены детритом - измельченными обрывками растительных тканей размером менее 1-2 мм, а также нитевидными отпечатками водных и околоводных растений длиной 1,5-3,0 см, диаметром ок. 0,1 мм (рис. 5, 2 ); 6) органика животного происхождения - фрагменты костей и чешуи рыб - встречается значительно реже, чем растительная, - 14 % от всего количества изученных образцов (рис. 5, 4 , 5 ).

Согласно результатам изучения ИПС керамики елшанской культуры, преобладала по суда из илистых глин: 86 % от общего числа изученных сосудов (табл. 1). Изделия из запесоченных илистых глин составляют ок. 90 % от общего числа сосудов из илистых глин. Всего 27 % посуды из запесоченных илистых глин содержит естественную примесь раковины. В большинстве образцов данный компонент фиксируется только с помощью микроскопа, из чего можно сделать вывод, что присутствие раковины не являлось критерием отбора сырья.

Отсутствие в черепке линз или вытянутых слоев чистой глины, характерных для ИПС в сухом состоянии, и признаков дробления сырья, а также полная промешанность формовочных масс указывают на то, что илы и илистые глины использовались в состоянии естественной увлажненности.

На ступени составления формовочных масс зафиксированы следующие рецепты: 1) ИПС + ОР

(органические растворы); 2) ИПС + ОР + Ш (шамот)* (табл. 2). В незначительном количестве образцов присутствие каких-либо искусственных добавок не выявлено.

В елшанском гончарстве наиболее массовой являлась традиция со ставления формовочных масс с органическими растворами. Органические растворы представлены в черепке изучаемой керамики аморфными полостями размером 1-5 мм, стенки которых покрыты белым веществом (рис. 5, 6 ), маслянистым коричневато-черным налетом и блестящими прозрачными пленками. Термин «органические растворы» введен в научный оборот А.А. Бобринским. По его мнению, к ним относятся различные клеящие природные вещества растительного и животного происхождения, вводившиеся в формовочные массы с целью придания керамике прочности, влагонепро-ницаемости и др. [Бобринский, Васильева, 1998, с. 212]. Использование таких рецептов, по-видимому, больше связано с задачами закрепительной стадии, поэтому при характеристике этой традиции следует акцентировать внимание на подготовке формовочных масс из одного сырья, без искусственных ми-

Таблица 2. Керамика елшанской культуры из формовочных масс разных рецептов, ед. *

|

Стоянка |

ИПС без примесей |

ИПС + ОР |

ИПС + ОР + Ш |

Всего |

|

Ивановка |

4 (6) |

Бассейн р. Самары 22 (31) |

44 (63) |

70 |

|

Старая Елшанка |

– |

25 (96) |

1 (4) |

26 |

|

Максимовка II |

1 (12) |

7 (88) |

– |

8 |

|

Виловатое |

– |

34 (92) |

3 (8) |

37 |

|

Чекалино IV |

1 (3) |

Бассейн р. Сок 29 (97) |

– |

30 |

|

Лебяжинка IV |

– |

30 (94) |

2 (6) |

32 |

|

Лебяжинка V |

– |

32 (100) |

– |

32 |

|

Ильинка |

5 (4) |

31 (86) |

– |

36 |

|

Большая Раковка II |

– |

18 (100) |

– |

18 |

|

Нижняя Орлянка II |

– |

52 (100) |

– |

52 |

|

Красный городок |

– |

1 (100) |

– |

1 |

|

Красный Яр VII |

– |

2 (100) |

– |

2 |

|

Всего |

11 (3) |

283 (82) |

50 (15) |

344 |

*В скобках указан %.

неральных добавок. Вторая традиция со ставления формовочных масс, значительно менее распространенная, чем первая, предполагала добавление минеральной примеси – шамота. Рецепты с шамотом зафиксированы в материалах всего нескольких стоянок елшанской культуры. Наиболее массово они представлены в керамическом комплексе Ивановской стоянки (Оренбургская обл.). Преобладает рецепт, в котором доля шамота невелика – 1/4 или чаще 1/5. Шамот не калиброван, хотя его размеры в целом менее 2–3 мм. Сосуды, раздробленные на шамот, были изготовлены в основном из запесоченного сырья. В некоторых включениях шамота в качестве примеси присутствует естественная раковина.

В целом подготовительную стадию елшанского гончарного производства характеризуют: 1) преимущественное использование в качестве сырья для производства посуды илистых глин; 2) отбор в основном запесоченного ожелезненного сырья без раковины; 3) использование ИПС в увлажненном состоянии; 4) бытование двух традиций составления формовочных масс: ИПС + ОР и ИПС + ОР + Ш.

-

II. Созидательная стадия. Рассматриваются конструирование сосудов (начинов, полого тела), способы придания им окончательной формы, а также приемы обработки их поверхностей. Фрагментированное состояние большей части керамики елшан-ской культуры позволяет определить лишь общие приемы изготовления посуды. Носители елшанской культуры конструировали сосуды лоскутным нале-пом с использованием различных форм-моделей, поэтому создание начина, полого тела и формообра-

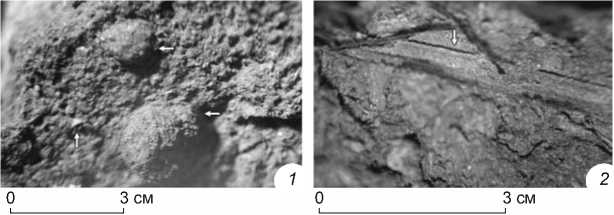

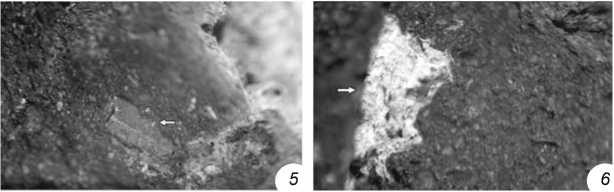

зование было единым процессом, не расчлененным на этапы. Часть сосудов S-видной профилировки изготовлена зональным лоскутным налепом. Такой вывод базируется на совокупности признаков лоскутного налепа [Бобринский, 1978, с. 139–141], а также результатах анализа экспериментальных эталонов по лоскутному налепу [Васильева, Салугина, 2010]. Строительными элементами служили лоскуты – небольшие порции формовочной массы длиной 4–5 см и толщиной до 1 см (рис. 6, 1 , 2 ). Признаками применения форм-моделей являются складки, морщинистость, отпечатки волос животных на внутренних и внешних поверхно стях сосудов (см. рис. 6, 3 – 5 ). Об использовании прокладок из шкур свидетельствуют отпечатки «клубков» спутавшейся длинной шерсти. По-видимому, в качестве форм-моделей служили плетеные корзины или специальные деревянные «болванки». По характеру ямок и их негати-вов-«жемчужин» можно определить, что на основной части елшанских сосудов они нанесены ровно, четко, с целью украшения. Однако имеются сосуды, на которых ямки неровные, «жемчужины» стерты последующим заглаживанием (рис. 6, 7 ). На сосуде со стоянки Нижняя Орлянка II между «смятыми», частично затертыми ямками сохранились отпечатки ремешка (рис. 6, 6 ). Эти наблюдения позволяют предположить изначальную связь данного орнамента с технологией изготовления сосудов. Возможно, ямки образовывались в результате проникновения выступающих концов прутьев плетеных корзин в формовочную массу при обмазывании формы-модели. К концам ремешками могли прикрепляться кожаные

мешочки-прокладки. Опираясь на результаты микроскопического изучения линий спаев и систем наложения лоскутков в изломах елшанских сосудов, а также их сравнения с эталонами, можно предположить применение как форм-емкостей, так и форм-основ.

При использовании форм-моделей формообразование происходило уже в процессе конструирования, а форма сосуда задавалась формой самой модели. Дополнительным приемом формообразования было выбивание. Толщина стенок елшан-ских сосудов иногда достигает всего 3-4 мм. В некоторых случаях выбивание производилось, по-видимому, через шкуры животных, в результате на выбиваемой поверхности появились отпечатки волос. Использование форм-моделей и лоскутного на-лепа в елшанском гончарстве может указывать на единовременность решения трех узких технологических задач: конструирования начина и полого тела, а также придания сосуду формы. Данные приемы относятся к начальным звеньям эволюционной цепочки развития навыков ручного конструирования.

Основными способами обработки поверхностей елшанских сосудов были простое заглаживание и уплотнение (лощение без характерного матового блеска) (рис. 6, 8). Заглаживание производилось орудиями из дерева или кости, а также мягкими материалами (кожей?). Уплотнение могло осуществляться отполированными твердыми предметами (галькой, костью). Следы уплотнения обнаружены как на внутренних, так и на внешних поверхностях сосудов.

В целом состав традиций ел-шанских гончаров на созидательной стадии включал: 1) приемы лоскут- ного налепливания при конструировании сосудов; 2) применение форм-моделей и приема выбивания для придания сосудам окончательной формы; 3) простое заглаживание и уплотнение (на ступени обработки поверхностей).

-

III. Закрепительная стадия (придание прочности и устранение влагопроницаемости). Большинство фрагментов елшанских сосудов обладает значитель-

Рис. 6. Технологические особенности изготовления керамики елшанской культуры.

1 , 2 - признаки лоскутного налепа (Лебяжинка IV, Нижняя Орлянка); 3 - 5 - признаки использования шкур в процессе формообразования (Максимовка, Нижняя Орлянка);

6 - отпечаток ремешка между ямками (Нижняя Орлянка); 7 - деформированные ямки на внутренней поверхности сосуда (Старая Елшанка); 8 - признаки обработки поверхности способом уплотнения (Ильинка).

ной механической прочностью. Излом черепка: а) однотонный серый, б) трехслойный (с осветленными поверхностными прослоями и темно-серой сердцевиной) или в) двухслойный (со светло-коричневым прослоем у внешней или внутренней поверхности и темно-серой остальной частью черепка). Керамика длительно обжигалась в основном при низких температурах в восстановительной среде с кратковремен- ным пребыванием в условиях температур каления (выше 650 оС), о чем можно судить по окрашенности поверхностных слоев в теплые тона (светло-коричневый) и отсутствию остаточной пластичности. Для придания прочности елшанская керамика подвергалась обжигу, использовались также холодные способы, предполагавшие введение органических растворов. Таким образом, в елшанском гончарстве прослежено распространение смешанных способов придания прочности – с помощью холодного и горячего (термического) воздействия – и применение приемов неполной выдержки изделий при температурах каления глины, в результате чего они приобретали двух-трехслойную окраску в изломе. Это позволяет считать навыки труда елшанских гончаров на закрепительной стадии частично сформированными [Бобринский, 1999, с. 85–89, 105].

В целом структуру елшанской гончарной технологии следует охарактеризовать как простую (десять обязательных и одна дополнительная (орнаментирование) ступеней), а гончарное производство отнести к протогончарным. Важно отметить, что в гончарстве преобладающей части елшанского населения илистые глины выполняли функцию моносырья (Ф 4 [Бобринский, 1999]). Судя по результатам радиоуглеродного датирования керамики с шамотом [Выборнов, 2008, с. 241], позднее распространились традиции производства ел-шанской керамики, в которых илистые глины служили основным сырьем (Ф 3 [Бобринский, 1999]), к которому добавлялась минеральная примесь (шамот).

Обсуждение результатов

Данные о елшанской гончарной технологии могут быть привлечены для обсуждения ряда вопросов историко-культурного характера. Наиболее актуальный и сложный из них – вопрос о генезисе елшан-ских комплексов в Волго-Уралье. Высказанные в ходе его обсуждения точки зрения можно свести к двум гипотезам: миграционной и «автохтонной». Первая из них была выдвинута И.Б. Васильевым, впервые изучившим и выделившим елшанские комплексы [Васильев, Пенин, 1977, с. 18], и окончательно сформулирована позднее совместно с А.А. Выборновым [Васильев, Выборнов, 1988, с. 51]. Исследователи отрицают наличие явных генетических корней елшан-ской культуры в Волго-Уралье и считают, что данная культура складывалась под влиянием импульсов, эпицентром которых были восточно-каспийские и среднеазиатские неолитические культуры. По предположению исследователей, неолитические коллективы охотников и рыболовов двигались из Приаралья и Восточного Прикаспия в лесостепное Поволжье в обход Прикаспийской низменности, где проживали инокультурные группы населения, по предгорьям Уральских гор, затем по рекам Уралу и Самаре [Васильев, Выборнов, 1988, с. 24]. В 2000-е гг. были высказаны другие версии миграционной гипотезы, авторы которых усматривали истоки этой ранненеолитической культуры на Балканах и в Приазовье. Подробный анализ этих точек зрения представлен в работе А.А. Выборнова [2008, с. 97–102]. Гипотеза об автохтонном происхождении елшанских комплексов раннего этапа волго-уральской культуры была выдвинута Н.Л. Моргуновой, которая не исключала также «импульса идеи гончарного производства… привнесенного волнами более южного пришлого населения» [1995, с. 55–57]. Окончательно сформулировал «автохтонную» гипотезу А.Е. Мамонов. По его мнению, в основе культуры – автохтонная мезолитическая елшанская кремневая индустрия, не связанная с немногочисленными найденными в Волго-Уралье геометрическими микролитами; елшанское гончарство своим появлением обязано местным региональным традициям [2000, с. 156–157].

Данные по елшанской гончарной технологии дают основание предположить ее неместный характер. Если исходить из гипотезы о происхождении гончарства на базе опыта использования органических и илистых материалов, то в ранних керамических комплексах на территории очагов зарождения керамического производства должны остаться «следы» догончарного периода, связанные с составлением определенных рецептов формовочных масс и использованием огня не для обжига керамики, а только как объекта почитания, обладавшего очистительными и другими магическими свойствами [Бобринский, 1999, с. 96–97]. Елшанское гончарство характеризуется использованием илистых глин, а не илов и уже частично сформированными навыками придания прочности гончарным изделиям. Освоение того или иного вида ИПС – длительный процесс формирования представлений о нем как пластичном сырье для производства посуды. Примером продолжительного эволюционного развития может служить гончарство населения культур прочерченно-накольчатой керамики (Нижнее Поволжье, часть Украины), зародившееся на базе опыта использования илов. Согласно абсолютным датам, данный процесс протекал неравномерно более 1,5 тыс. лет и отражал освоение ИПС в направлении илистые глины – глины. Например, носители орловской культуры использовали илистые глины и глины уже в ранний период среднего неолита (Варфоломеевка, слой 3) [Васильева, 2009], однако часть из них сохраняла представления об илах и в более позднее время (Орловская стоянка) [Васильева, 2008]. В Северном Прикаспии эволюционные изменения в гончарстве не были восприняты группой поздненеолитического населения, оставившего стоянку Тентек-сор I [Васильева, 1999].

В Волго-Уралье гончарные традиции елшанско-го населения появились, будучи более развитыми по сравнению с синхронными гончарными технологиями культур прочерченно-накольчатой керамики. Можно предположить, что начальные этапы эволюции ел-шанского гончарства связаны с территорией, которая не входит в изучаемый регион.

В связи с вышесказанным встает вопрос о механизме распространения ранненеолитических гончарных традиций в Волго-Уралье. Работы А.А. Бобринского убедительно доказали, что освоение приемов изготовления посуды в любом гончарстве носит эм-пириче скую форму, для обучения им необходимо длительно е время. Передача технологической информации в традиционных обществах от одного поколения к другому совершалась только по родству или свойству [Бобринский, 1999, с. 49–52]. Следовательно, возникновение и функционирование гончарного производства в Волго-Уралье было возможно только при наличии устойчивых контактов между местными позднемезолитическими коллективами и пришлым неолитическим населением, владевшим гончарными навыками. Как считает большинство исследователей елшанской кремневой индустрии, особенности первичного расщепления и вторичной обработки кремня уходят корнями в местные мезолитические традиции, т.е. мужская часть населения Волго-Уралья продолжала местные традиции кам-необработки, а значит, кардинальной смены населения в неолите не произошло [Мамонов, 2000, с. 157]. Таким образом, можно предположить, что миграции неолитических охотников носили кратковременный сезонный характер, поэтому практически не оставили археологических свидетельств. Однако в ходе этих передвижений, возможно, устанавливались устойчивые брачные отношения с северными мезолитическими коллективами. Именно женщины – носительницы гончарных традиций, вышедшие замуж за иноплеменников и переселившиеся на их территорию, могли основать здесь производство посуды и передать свои трудовые навыки следующим поколениям, благодаря чему местная мезолитическая культура приобрела новый облик.

Нельзя обойти вниманием вопрос о роли елшан-ской культуры в формировании средневолжской неолитической культуры. По мнению большинства исследователей, елшанская культура отно силась к раннему неолиту и явилась основой для сложения средневолжской (или волго-уральской) культуры развитого неолита, которое происходило при участии носителей культур прочерченно-накольчатой керамики Нижнего Поволжья. А.А. Ластовский, возражающий против выделения елшанской культуры, считает, что «керамика елшанского типа не образует отдельную культуру, она имеет сквозное развитие от ранне- го неолита к энеолиту» [2006, с. 112]. Полученная недавно серия радиоуглеродных дат по елшанской керамике как будто подтверждает тезис о длительности существования этой культуры – от начала VI до середины V тыс. до н.э. Согласно данным по гончарной технологии и абсолютным датам для керамики отдельных памятников, вероятно, в течение весьма продолжительного времени в Волго-Уралье проживали носители устойчивых гончарных традиций (см. табл. 1). Устойчивость любого гончарного производства обеспечивается следующими факторами: «1) изготовлением привычных (традиционных) форм посуды; 2) наличием устойчивой среды ее потребителей; 3) наличием технических средств изготовления посуды; 4) доступностью сырья» [Бобринский, 1999, с. 48–49]. То, что на протяжении тысячелетия елшан-ская гончарная технология в Волго-Уралье почти не претерпела изменений, свидетельствует о наличии всех перечисленных условий, а значит, среды производителей и потребителей традиционной елшанской посуды. Следует отметить, что некоторые изменения в данной группе неолитического населения Волго-Уралья произошли: появилась пло скодонная керамика, изготовленная в соответствии с елшанскими технологическими и орнаментальными традициями (Красный Городок). Причины этого становятся понятными, если рассмотреть еще одну часть неолитической керамики, представленной на памятниках региона, которая включает посуду елшанских форм с ямочно-жемчужным пояском, но изготовленную из пелогенового ила, и плоскодонные сосуды с на-кольчатым орнаментом, но сделанные по елшанской технологии. Такая керамика могла распространиться только в результате смешения елшанских коллективов с группами носителей более южных культур прочерченно-накольчатой керамики. Миграция неолитического населения из Нижнего Поволжья в Волго-Уралье, которая признается всеми исследователями, аргументирована результатами анализа форм и орнаментов сосудов, а также кремневых комплексов. Радиоуглеродные даты для ранних комплексов керамики с прочерченным орнаментом Северного Прикаспия (Каиршак III: 7 950 ± 90 л.н.) совпадают с датами для елшанской керамики (Ивановка: 7 930 ± 90 л.н.). Керамика из нижнего слоя Варфоломеевской стоянки, расположенной в степном Поволжье, датируется от 7 760 ± 100 до 7 250 ± 80 л.н., а керамика с накольчатым орнаментом Ивановки – 7 060 ± 100 л.н. [Выборнов, 2008, с. 239–241]. Таким образом, елшанская культура существовала в Вол-го-Уралье уже длительное время, когда туда пришли группы неолитического населения с традициями изготовления из илов плоскодонной керамики с наколь-чатым орнаментом. По-видимому, произошло смешение одной части «елшанцев» с пришлым населением, в результате чего появилась новая средневолжская культура. Другая часть в течение какого-то времени сохраняла специфику форм своей посуды, орнаментальных традиций и гончарной технологии.

Особого рассмотрения требует вопрос о различиях в представлениях елшанских гончаров о сырье. По результатам технико-технологического анализа выделяются две группы населения, которые изготавливали керамику елшанского типа. Одна использовала илистые глины в качестве моносырья (большая часть материалов памятников в Самарском Поволжье), а вторая добавляла к илистой глине минеральную дробленую примесь – шамот (Ивановка, стоянки на правобережье Волги: Елшанка-10, Вьюново, Молебное Озеро). Традиция последней отражает существенное изменение в представлениях о пластичном сырье. В этой динамике можно видеть следующий шаг в эволюции взглядов на илистое сырье – переход от моносырья к смеси сырья и искусственных добавок [Бобринский, 1999, с. 78–79]. Керамика елшанского типа с шамотом в формовочной массе датируется более поздним периодом, чем елшанская посуда, изготовленная без минеральных добавок (Ивановка: 7 780 ± 90 – 7 680 ± ± 90 л.н.) [Выборнов, 2008, с. 241]. Это позволяет предположить, что контакты елшанского населения с неолитическими коллективами носителей знаний о гончарном производстве, по-видимому, закрепленные в брачных отношениях, не прерывались в течение длительного времени; возможно, благодаря им «елшан-цы» познакомились с новыми тенденциями развития и достижениями в области гончарства.

Результаты изучения гончарной технологии могут помочь в определении истоков ранненеолитических гончарных традиций Волго-Уралья. Уже сегодня есть основание отказаться от их поиска на более южных и юго-западных территориях, занятых в эпоху неолита в основном носителями культур прочерченно-на-кольчатой керамики. В ходе изучения неолитической гончарной технологии была выявлена традиция использования илов в качестве древнейшего пластичного сырья на территории Украины (буго-днестровская и днепро-донецкая культуры), в степном Поволжье (орловская культура) [Васильева, 2008, 2009], Нижнем Подонье (Ракушечный Яр), Северо-Западном Прикаспии (Джангар), Северном Прикаспии (нижневолжская культура) [Бобринский, Васильева, 1998; Васильева, 1999]. Здесь практически повсеместно фиксируются признаки процесса перехода в гончарной технологии от илов к илистым глинам, который сопровождается формированием традиции введения в формовочную массу искусственной дробленой раковины, но не выявлены свидетельства распространения «шамотной» традиции.

Рассматривая юго-восточный вектор поиска истоков елшанской культуры, отметим, что специаль- ное изучение неолитической гончарной технологии Восточного Прикаспия и Приаралья почти не проводилось. С помощью микроскопа мне удалось исследовать около десятка образцов керамики со среднеазиатских стоянок Учащи-159 и Чарбакты (раскопки Хорезмской экспедиции). Было установлено, что посуда изготовлена из незапесоченных и запесоченных илистых глин без искусственных добавок. В ходе микроскопического изучения неолитической керамики из пещеры Джебел (Туркменистан), проведенного известным ученым-керамистом А.Н. Августинником и В.И. Барановой, были определены мелкие округлые и угловатые обломки раковины («карбоната кальция органического происхождения» размером 2–3 мм и менее), а также углистые органические остатки [Ав-густинник, Баранова, 1956, с. 226]. Сочетание естественных примесей раковины и растительности как будто указывает на использование илистого сырья. По мнению исследователей джебелской керамики, в формовочные массы могли добавляться жидкие органические вещества (молоко, мочевина), которые обеспечивали механическую прочность черепка [Там же, с. 222]. Для большинства неолитических комплексов Приаралья характерно сочетание «грубой шамотной керамики» и тонкостенной слабоорнаментированной керамики с «растительной примесью» [Виноградов, 1981, с. 93]. В целом накопленные к настоящему времени немногочисленные сведения пока не позволяют сделать однозначного вывода о близости древнейшего гончарства этого региона и ранненеолитических гончарных традиций Волго-Уралья. Вместе с тем юговосточный вектор поисков, указанный первыми исследователями елшанской культуры, представляется наиболее перспективным.