Ранненеолитическое поселение Новопетровка III в Западном Приамурье и его хронология

Автор: Деревянко А.П., Нестеров С.П., Табарев А.В., Алкин С.В., Кадзунори Учида, Даи Куникита, Кацуки Морисаки, Хироюки Мацудзаки

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена хронология неолитического памятника Новопетровка III в Западном Приамурье, установленная по данным радиоуглеродного датирования нагара на керамике. Новопетровская культура в целом, представленная памятниками Новопетровка I-III и Константиновка, исследованными в первой половине 1960-х гг., по результатам типологического анализа пластинчатой индустрии была отнесена к V (возможно, VI) - началу IVтыс. до н.э. Обзор данных по изготовлению призматических пластин с помощью отжимной техники показал, что хронологически пластинчатые индустрии появились на обширной территории Евразии в финале плейстоцена - начале голоцена и продолжали существовать в отдельных регионах вплоть до энеолита. Поэтому они могут служить лишь ориентиром в определении относительной хронологии памятников. С появлением в 1990-х гг. радиоуглеродных дат, полученных по органическому наполнителю в керамическом тесте и нагару на керамике с поселения Новопетровка II, новопетровская культура былаудревнена до 15,5-10,8 тыс. л.н. (калиброванные значения). На основе сравнительного анализа новых радиоуглеродных дат, определенных по нагару, установлен возраст памятника Новопетровка III -9,0-9,5 тыс. лет. В связи с тем, что в археологическом материале с новопетровских поселений в рамках длительного периода изменений не выявлено, обозначена проблема хронологической оценки как новопетровской культуры в целом, так и ее отдельных памятников.

Амурская область, новопетровская культура, ранний неолит, ams-даты, нагар на керамике, хронология поселения новопетровка iii

Короткий адрес: https://sciup.org/145146207

IDR: 145146207 | УДК: 902.652 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.057-066

Текст научной статьи Ранненеолитическое поселение Новопетровка III в Западном Приамурье и его хронология

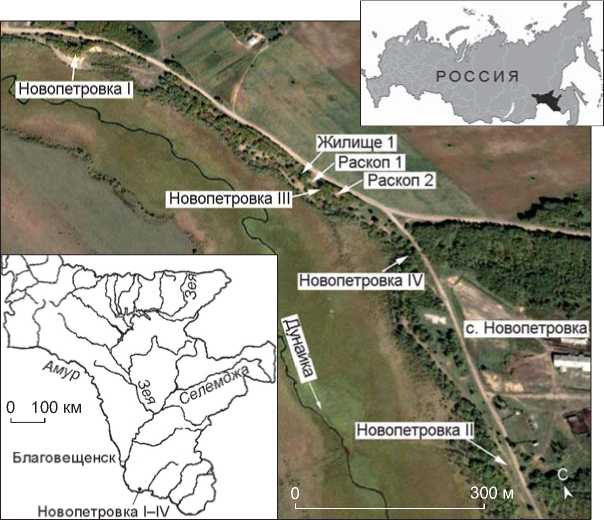

Археологические памятники ранненеолитической новопетровской культуры, исследованные у с. Новопе-тровка Константиновского р-на Амурской обл., расположены на высокой (8–9 м) прибровочной части первой левобережной амурской террасы, на левом берегу р. Дунайки в 2–3 км от ее впадения в Амур. Широкая пойма Дунайки является остатком одной из амурских проток разветвленной островной системы, существовавшей здесь в начале голоцена [Никольская, 1954] (рис. 1). В сезон обильных летних осадков происходит подъем уровня реки, а при амурских наводнениях пойма Дунайки наполняется водами Амура, которые подходят непосредственно к краю террасы (рис. 2).

В первой половине 1960-х гг. на данной террасе, представляющей в этом месте ряд мысовидных выступов в пойму Дунайки, на протяжении примерно 1 км были найдены и исследованы три поселения (рис. 3). На памятнике Новопетровка I (Крутой Мыс) раскопано одно полуразрушенное современной дорогой жилище (1962 г.) с материалами новопетровской культуры и рядом с ним заложен небольшой разведочный раскоп (1965 г.) [Деревянко, 1970, с. 14, 32–37]. На поселении Новопетровка II, расположенном в 1,16 км к юго-востоку от первого, изучены восемь жилищ, две хозяйственные постройки и семь рабочих площадок данной культуры (1963, 1964 гг.) [Там же, с. 15, 37–109]. Между этими памятниками в 1962 г. «обнаружены еще жилища», одно большое раскопано в 1964 г. (рис. 4). Это – поселение Новопетровка III [Там же, с. 13–14]. Оно располагалось примерно в 620 м к юго-востоку от Но-вопетровки I и в 530 м к северо-западу от Новопетров-ки II. Однако при проведении здесь в 2003–2004 гг. раскопок на площади 434 м2 других жилищ не выявлено [Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 102]. Но примерно в 340 м к северо-западу от Новопетров-ки II обнаружен новый памятник данной культуры – Новопетровка IV: в шурфе проявились следы угла постройки [Нестеров и др., 2008].

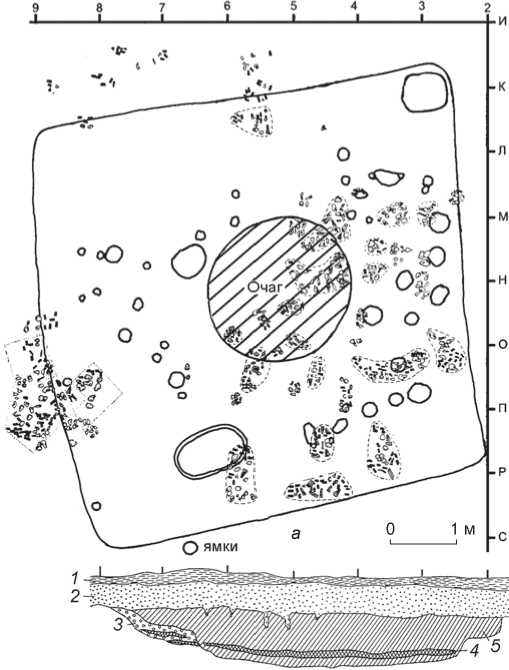

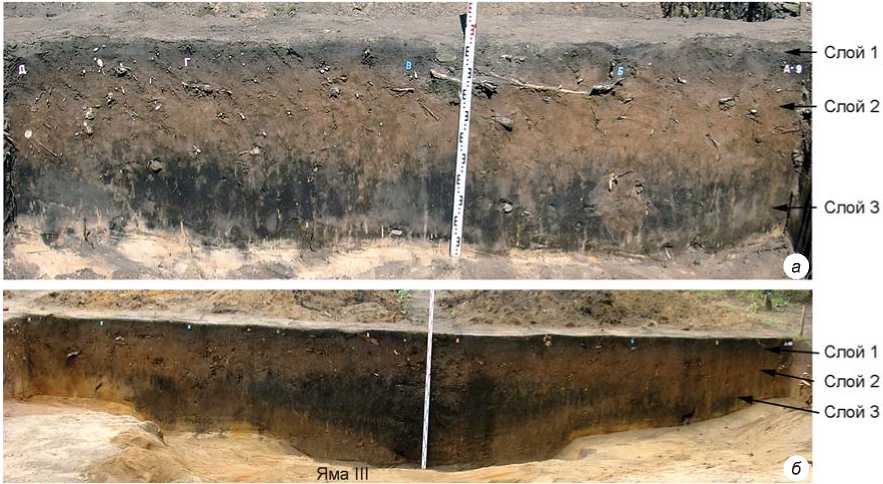

Особенностью поселений новопетровской культуры, расположенных на берегу древней протоки р. Амур (в т.ч. поселения Константиновка, которое находится в 20 км к западу от памятников у с. Новопетровка [Де- ревянко, 1970, с. 26–17]), является отсутствие на современной поверхности западин над неолитическими жилищами, о чем свидетельствуют их стратиграфические разрезы (рис. 4, б). Проведенное в 18 м к югу от жилища 1 Новопетров-ки III исследование террасы на участке длиной ок. 95 м, шириной до 20–28 м показало, что в ее южной части, как и в северной недалеко от данной постройки, стратиграфическая картина одинаковая. Она также совпадала с последовательностью литологических слоев на других поселениях новопетровской культуры. Анализ стратиграфических разрезов стенок и бровок раскопов позволил представить обобщенную схему отложений на данном участке террасы (рис. 5)

Слой 1 . Современный дерн мощностью от 10 до 20–28 см. Его условно можно разделить на два горизонта как по цвету, так и по плотности. Кровля плотная и черная, к подошве слой становится рыхлым и менее темным. Граница между слоями 1 и 2 неровная, на отдельных участках отмечены мо-розобойные трещины.

Слой 2 . Легкий светло-коричневый суглинок*. Залегает относительно горизонтально по всей раскопанной части террасы. Мощность 30–40 см и лишь местами уменьшается до 10 см. Зафиксированы артефакты новопетровской культуры. Отдельные находки встречаются по всей толще, основное их количество приурочено к нижней части вплоть до границы со слоем 3.

Слой 3 . Темная мешаная супесь. Мешаный характер придают многочисленные коричневые суглинистые затеки и черные гумусированные пятна. Слой представляет собой погребенную почву мощностью от 12 до 40 см (в среднем

Рис. 1. Вид с севера, с памятника Новопетровка I на пойму р. Дунайки. Фото С.П. Нестерова, 2003 г.

Рис. 2. Пойма р. Дунайки во время наводнения 2003 г. (вид с севера, с памятника Новопетровка I). Фото С.П. Нестерова.

Рис. 3. Расположение памятников у с. Новопетровка.

б

Рис. 4. План ( а ) и стратиграфический разрез ( б ) жилища 1 (по: [Деревянко, 1970, с. 110, 122]).

1 – дерн; 2 – светло-серовато-коричневая супесь; 3 – песок; 4 – черная супесь; 5 – темная гумусированная супесь.

20 см), верхняя граница размыта как по цвету, так и линейно, нижняя неровная, с многочисленными прогибами в нижележащий слой 4 аллювиального песка. В данных понижениях цвет слоя становится черным и более однородным. Судя по планиграфи-ческим и гипсометрическим данным, в древности здесь были ямы и промывы, некоторые больших размеров, глубиной до 1,6 м. Насыщенность заполнений этих ям артефактами новопетровской культуры (нуклеусы, сломанные каменные орудия на пластинах, отходы каменного производства, фрагменты керамической посуды, термически расколотые гальки, мелкие кальцинированные косточки, угольки и др.) свидетельствует о том, что во время существования поселения все они были открыты (возможно, в наиболее глубоких часто скапливалась вода) и использовались для бытовых и производственных отходов. Кроме заполнений ям, слой 3 не содержит находок, за редким исключением обнаружения их в коричневых пятнах и затеках из слоя 2. Возможно, носители новопетровской культуры начали осваивать данный участок террасы с верхнего уровня слоя 3, представлявшего собой довольно неровную поверхность [Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 97–98]. Видимо, последнее обстоятельство и не позволило им построить здесь другие жилища.

С учетом материалов раскопок 1964 г. и начала XXI в. (всего 534 м2), а также собранных под склоном террасы и в военных окопах 1940-х гг. артефактов было найдено более 11 тыс. каменных изделий и фрагментов керамики [Деревянко, 1970,

Рис. 5. Стратиграфия памятника (2003 г.). а – раскоп 1; б – раскоп 2.

с. 122; Нестеров, Болотин, 2003; Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 103]. Поскольку концентрация находок уменьшается с севера на юг, т.е. по направлению от жилища 1, можно предположить, что данный участок площадью примерно 2 700 м2 в современном ландшафте (несомненно, в древности он был значительно больше, о чем свидетельствуют находки под разрушающимся краем террасы и на распаханном поле в 20 м к востоку от раскопов) представлял собой довольно долговременную «заимку» с одним жилищем и прилегающей зоной обитания. В ходе исследования установлено, что слой 2 памятника Новопетровка III содержит каменные изделия и керамику только новопетровской культуры. Найденные под дерном отдельные фрагменты керамики урильской, талаканской, михайловской культур и троицкой группы мохэской свидетельствуют об отсутствии на данной террасе более позднего сплошного культурного горизонта раннего железного века и Средневековья.

Пластинчатая индустрия как технологический феномен финала плейстоцена – начала голоцена

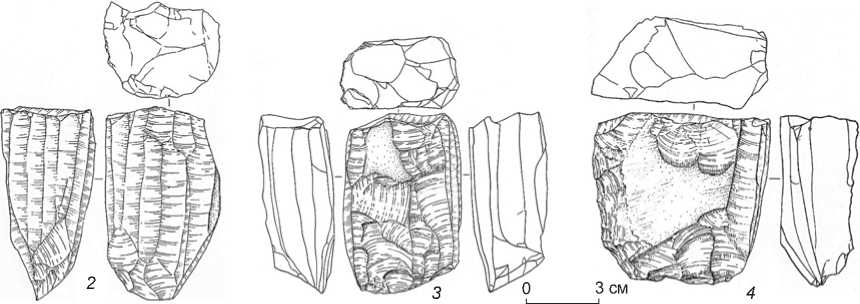

Каменный инвентарь с поселения Новопетровка III с точки зрения типологии был подразделен на восемь групп нуклеусов для снятия ножевидных пластин, заготовки нуклеусов, четыре группы наконечников стрел, массивные острия, две группы ножей и вкладышей для ножей, шесть групп скребков, собственно ножевидные пластины, резцы (боковые, срединные, краевые), три группы проколок, комбинированные орудия, тесла и мотыги, а также предметы, связанные с изготовлением орудий труда (отбойники, отжимни-ки, точильные камни) [Деревянко, 1970, с. 124–154].

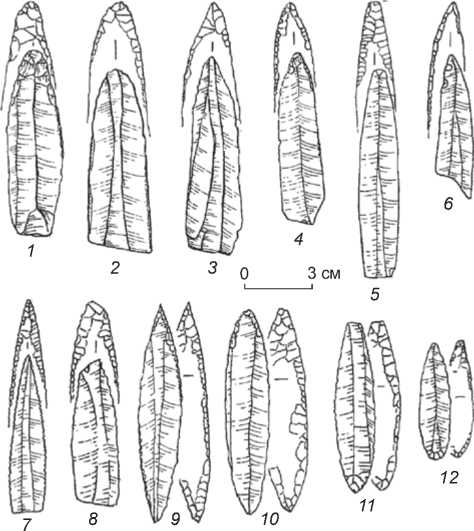

Коллекция, собранная в ходе раскопок 2003– 2004 гг., по наиболее важным параметрам соответствует предложенной ранее классификации [Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 98–101]. Большинство нуклеусов приносилось в виде проте- стированных преформ и расщеплялось на поселении. Среди нуклеусов в начальной стадии сработанности есть моно- и бифронтальные ядрища с частичной или полной подготовкой площадки серией мелких сколов (рис. 6). Негативы пластинчатых снятий и характер подготовки площадок позволяют с большой долей уверенности говорить о системном отжимном способе расщепления. Пока мастеру удавалось выдерживать необходимый угол (менее 90º) между фронтом скалывания и площадкой эксплуатация нуклеуса осуществлялась, судя по всему, в специальных зажимах или щемилках. По мере истощения ядрища и накопления технических ошибок (заломов, выкрашивания дуги скалывания и др.) могли переходить к ручным способам фиксации, используя наряду с отжимом и ударную технику без посредника или с его участием. Основной продукт расщепления – трех- и четырехгранные пластинчатые заготовки длиной от 3–5 до 12–15 см. Пластины переоформлялись в орудия (наконечники стрел и дротиков, острия, проколки, резцы, ножи, скребки, вкладыши и т.д.) с использованием разнонаправленных резцовых сколов, а также дорсальной и вентральной краевой ретуши (рис. 7).

В отечественной археологии первое систематическое описание принципов расщепления и способов

Рис. 6. Расположение нуклеусов в культурном слое ( 1 ) и их прорисовка ( 2–4 ).

Рис. 7. Острия на призматических пластинах.

1–8 – с дорсально-вентральной ретушью на дистальном конце; 9–12 – с альтернативной дорсально-вентральной ретушью.

получения призматических пластин в эпоху палеолита, в додинастическом Египте, у месоамериканских и североамериканских индейцев содержится в работе С.А. Семёнова [1957, с. 61–72]. Исключительно важной является его формулировка признаков, по которым можно определить использование техники отжима: «Техника отщепления призматических пластин построена на использовании короткого импульса. Совершенно очевидно, что эти пластины не могли быть получены непосредственным ударом отбойника, как считают некоторые исследователи. Об этом говорит и отбивная площадка на торце таких пластин: она очень мала, иногда едва заметна. Следов от ударов на площадке нуклеуса никогда не прослеживается при оптическом анализе ее поверхности. Но всегда бросается в глаза тщательная подготовка этой площадки перед каждой операцией отщепления пластин. Подготовка, прежде всего, состоит в удалении выступов на краях площадки, так называемой “бахромы площадки”, возникающей вследствие отщепления предыдущих пластин…» [Там же, с. 62].

Следует отметить, что экспериментальные разработки в области технологии расщепления в зарубежной археологии велись достаточно активно начиная с 1940-х гг. Авторы предлагали различные варианты приспособлений для фиксации конического нуклеуса и получения пластин при помощи отбойника или отжимника [Barnes, 1947; Crabtree, 1968; Quintero, Wilke, 1995; Sheets, Muto, 1972; Sollberger, Patterson,

1976]. При этом многие отмечали эффективно сть длинного отжимника (рычага) и придания ему значительного импульса [Inizan, Roche, Tixier, 1992, р. 64]. К преимуществам рычажной конструкции обращаются в 1980–1990-х гг. и отечественные специалисты. После серии экспериментов возобладало мнение, что получение крупных стандартных пластин возможно только в результате применения «усиленного отжима» в сложных вспомогательных конструкциях [Волков, Гиря, 1990; Гиря, Нехорошев, 1993].

В последние 15–20 лет интерес к технологии получения призматических пластин заметно возрос, при этом значительно увеличилось количество исследований по описанию, анализу и репликации технологий конкретных индустрий в самых разных регионах мира – в Западной и Северной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Индии, Центральной Азии (Гоби), Центральной и Месоамерике [Pelergin, 2002; Гладышев, Табарев, 2012; Borrell, Khalaily, 2016; Chabot, 2017; и др.]. Особо отметим коллективную монографию о происхождении отжимной техники получения микро- и макропластин, где обобщен богатый опыт экспериментов с различными видами сырья [The Emergence…, 2012]. Применительно к каменной индустрии новопетровской культуры эти разработки позволяют подчеркнуть два важных момента.

Во-первых, для массового производства призматических пластин необходимы исчерпывающие знания особенностей сырья, специальные приспособления и инструменты, практический навык в подготовке нуклеусов и их эксплуатации, а также наличие достаточного количества сырья в виде заготовок. Такие запасы (клады) заготовок нуклеусов были зафиксированы при раскопках новопетровских поселенческих комплексов [Деревянко, 1970, с. 42–43, 66–67; Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, с. 51, 60] (см. рис. 6, 1 ). При наличии этих составляющих опытный мастер мог производить в день несколько сотен качественных пластин.

Во-вторых, несмотря на внешнюю громоздкость рычажных приспособлений, их использование никоим образом не отражается на степени мобильности охот-ников-собирателей-рыболовов. Последний факт подтверждается, например, анализом костяных и роговых артефактов по представительным коллекциям раннеголоценовых памятников Северной Европы: специалистами выделены четыре категории орудий – два типа отжимников, ударный инструмент, наконечники рычагов, – которые использовались при производстве пластин отжимом [David, Sorensen, 2016, р. 140]. Экспериментальные наблюдения дополняют этот ряд фрагментами разнозернистых абразивов и кусочками кожи для амортизации при закреплении нуклеуса в устройстве. Такой «комплект» весит в среднем 1,5–2 кг и легко переносится в поясной или наплечной сумке.

Таблица 1. Радиоуглеродные даты памятников новопетровской культуры в Западном Приамурье *

|

Памятник |

Материал |

Радиоуглеродный возраст, л.н. |

Индекс |

Калиброванная дата (±2σ), л.н. |

|

Новопетровка II ** |

Органическая добавка (трава) в керамике |

10 400 ± 70 |

AA-20938 |

12 630–12 050 |

|

« |

То же |

9 765 ± 70 |

AA-20937 |

11 320–10 800 |

|

« |

Нагар |

9 740 ± 60 |

AA-38109 |

11 260–10 810 |

|

Новопетровка III |

Уголь |

8 040 ± 90 |

MTC-05943 |

9 240–8 610 |

|

Новопетровка IV |

« |

7 890 ± 50 |

IAAA-32079 |

8 980–8 590 |

*Составлено по: [Кузьмин, Нестеров, 2010].

**Не включена дата 12 720 ± 130 л.н. (AA-38103, кал. ±2σ 15 430–14 320 л.н.), полученная по органической добавке (трава) в керамическом тесте, т.к. во всех публикациях ее соотносят с громатухинской культурой [Derevianko et al., 2004; Деревянко А.П., Деревянко Е.И., Нестеров и др., 2017].

Хронологически пластинчатые индустрии, основанные на отжимной технике отделения пластин, появляются на обширной территории Евразии в финале плейстоцена – начале голоцена, документируя переход от палеолита к неолиту. Однако они продолжают существовать в отдельных регионах вплоть до энеолита, демонстрируя свою эффективность в культурах как с присваивающей, так и с производящей экономикой.

Хронология новопетровской культуры и радиоуглеродные даты поселения Новопетровка III

В первой монографической публикации материалов новопетровской культуры она была датирована по типам и технике обработки каменных изделий (радиоуглеродных дат на тот момент не было) V (возможно, VI) – началом IV тыс. до н.э. [Деревянко, 1970, с. 190– 191]. Первые радиоуглеродные даты были получены для поселения Новопетровка II в конце 1990-х – начале 2000-х гг.: три – по органическому наполнителю (трава) в керамическом тесте, одна – по нагару на фрагменте керамики (табл. 1) [Derevianko et al., 2004]. Единственное место, где был обнаружен сосуд с травой в тесте, – жилище 8. В его северной части на полу у стены фрагменты керамики лежали «сплошной массой в несколько слоев. Это – остатки одного сосуда из плохо промешанной глины с растительной примесью. Обжиг плохой. Цвет фрагментов светло-серый» [Деревянко, 1970, с. 98]. В керамике из остальных жилищ (№ 2, 3, 5–7) в качестве наполнителя использован песок или породные обломки*. Фрагменты сосуда с породными обломками в тесте встречены и в заполнении жилища 8 [Там же, с. 94]. От- куда происходит фрагмент керамики с нагаром, по которому определена радиоуглеродная дата 9 740 ± 60 л.н. (AA-38109), установить не удалось [Kuzmin, 2006].

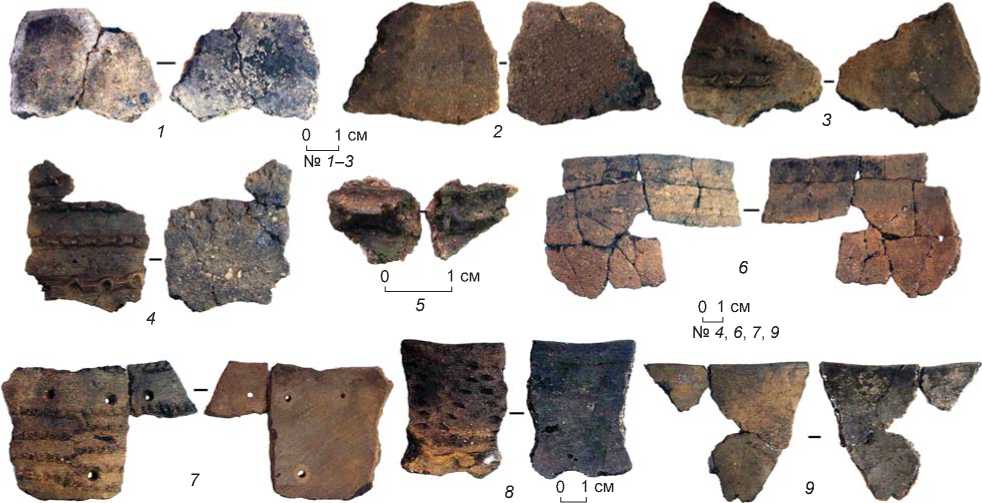

Для памятника Новопетровка III, несмотря на наличие 16 образцов угля, отобранных во время раскопок в 2003 г., была получена только одна радиоуглеродная дата – 8 040 ± 90 л.н. (MTC-05943), калиброванный интервал которой 9 240–8 610 л.н. (табл. 1) [Кузьмин, Нестеров, 2010]. В 2015 г. в Университете Токио было проведено радиоуглеродное AMS-датирование десяти образцов нагара на фрагментах керамической посуды с памятника Новопетровка III (материалы 2003– 2004 гг.) (рис. 8, табл. 2).

При синхронизации калиброванных дат, полученных по нагару на керамике и углю (одна), выделяются два хронологических интервала: ранний – 9 522–9 411 л.н. (8 425 ± 30 л.н., 8 485 ± 35, 8 535 ± 35 л.н.) и поздний – 9 030–9 249 л.н. (8 155 ± 35 л.н., 8 085 ± 35, 8 200 ± 35, 8 155 ± 35 л.н.; дата по углю 8 040 ± 90 л.н.) (рис. 9). Минимальный разрыв между концом раннего (9 411 л.н.) и началом позднего (9 249 л.н.) составляет ок. 170 лет. Каждый интервал, в свою очередь, формально состоит из двух временных отрезков с незначительной разницей между ними в 24 и 31 год. Однако границы трех калиброванных дат по нагару с двух фрагментов керамики (8 315 ± 35 л.н., 8 290 ± 35, 8 335 ± 40 л.н.) находятся и в ранней, и в поздней хронологической группе. Таким образом, их можно отнести и к той, и к другой или даже к третьей, располагающейся между ними. Первые две из этих дат получены по нагару с внутренней (NOV-08i) и внешней (NOV-08о) поверхностей фрагмента венчика сосуда, собранного из двух частей (см. рис. 8, 7 ). Они практически идентичны (табл. 2).

Выводы и перспективы

Как было установлено при анализе радиоуглеродных дат неолитического памятника Громатуха в Амур-

Рис. 8. Фрагменты керамики с нагаром на поверхности, по которому получены радиоуглеродные даты (см. табл. 2).

Таблица 2 . Радиоуглеродные даты, полученные по нагару на поверхности керамики с поселения Новопетровка III

|

Шифр образца |

Номер фрагмента керамики по описи, положение в раскопах * |

Расположение нагара на сосуде |

Номер изображения на рис. 8 |

Радиоуглеродный возраст, л.н. |

Индекс |

Калиброванная дата (±2а), л.н. ** |

δ 13С, ‰ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

NOV-02i |

169 Жилище 1, раскопки 1964 г. |

Внутренняя поверхность венчика |

1 |

8 425 ± 30 |

TKA-19750 |

9 522–9 411 (100 %) |

–25,2 |

|

NOV-03i |

6552 Раскоп 1, кв. Ж-11, –80 см, заполнение ямы 1 |

Внутренняя поверхность ту-лова |

2 |

8 155 ± 35 |

TKA-19751 |

9 142–9 009 (85 %) 9 249–9 171 (15 %) |

–24 |

|

NOV-04o |

286 Раскоп 1, кв. А-10, заполнение ямы 1 |

Внешняя поверхность тулова |

3 |

8 085 ± 35 |

ТКА-19752 |

8 827–8 794 (3 %) 8 881–8 868 (1 %) 8 907–8 901 (1 %) 9 126–8 976 (95 %) |

–30,3 |

|

NOV-05o |

3760 Раскоп 1, кв. Л-11, 4-й горизонт слоя 2 |

То же |

4 |

8 200 ± 35 |

ТКА-19753 |

9 270–9 030 (100 %) |

–24,1 |

|

NOV-06o |

Без номера Раскоп 1, 3-й горизонт слоя 2 |

Внешняя поверхность |

5 |

8 155 ± 35 |

ТКА-19754 |

9 142–9 009 (85 %) 9 249–9 171 (15 %) |

–26,6 |

|

NOV-07i |

2000 Раскоп 1, кв. И-13, 2-й горизонт слоя 2 |

Внутренняя поверхность венчика |

6 |

8 485 ± 35 |

ТКА-19755 |

9 537–9 460 (100 %) |

–25,6 |

|

NOV-08i |

9713, 9714 Раскоп 2, кв. И-12, –147 см, заполнение ямы III |

То же |

7 |

8 315 ± 35 |

ТКА-19756 |

9 173–9 146 (3 %) 9 450–9 243 (97 %) |

–27,8 |

|

NOV-08о |

То же |

Внешняя поверхность венчика |

7 |

8 290 ± 35 |

ТКА-19757 |

9 180–9 138 (10 %) 9 426–9 198 (90 %) |

–26 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

NOV-09о |

8169 Раскоп 2, кв. Е-11, –185 см, заполнение ямы III |

Внешняя поверхность венчика |

8 |

8 335 ± 40 |

ТКА-19758 |

9 161–9 157 (0,4 %) 9 469–9 254 (99,6 %) |

–27,4 |

|

NOV-011i |

5931 Раскоп 1, кв. В/Г-12/13, –130 см, заполнение ямы 1 |

Внутренняя поверхность венчика |

9 |

8 535 ± 35 |

ТКА-19760 |

9 545–9 484 (100 %) |

–28,3 |

*По: [Деревянко, Нестеров, Алкин и др., 2004, рис. 26, 37, 73, 76].

**Для определения калиброванных значений использовалась программа Сalib radiocarbon calibration program (Calib 611) [Stuiver, Reimer, 1993].

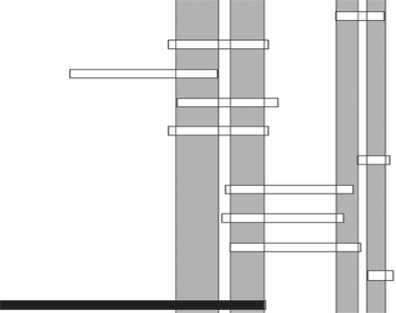

8 600 8 800 9 000 9 200 9 400 9 600 л.н.

_9 ^ 2»° П* V9 А®» ^ fr *-

NOV-02i 8 425 ± 30 л.н. (ТКА-19750, нагар)

NOV-03i 8 155 ± 35 л.н. (ТКА-19751, нагар)

NOV-04O 8 085 ± 35 л.н. (ТКА-19752, нагар)

NOV-05O 8 200 ± 35 л.н. (ТКА-19753, нагар)

NOV-Обо 8 155 ± 35 л.н. (ТКА-19754, нагар)

NOV-07I 8 485 ± 35 л.н. (ТКА-19755, нагар)

NOV-08i 8 315 ± 35 л.н. (ТКА-19756, нагар)

NOV-08O 8 290 ± 35 л.н. (ТКА-19757, нагар)

NOV-09O 8 335 ± 40 л.н. (ТКА-19758, нагар)

NOV-011i 8 535 ± 35 л.н. (ТКА-19760, нагар) 8 040 ± 90 л.н. (МТС-05943, уголь)

Рис. 9. Диапазоны радиоуглеродных дат поселения Новопетровка III.

ской обл., полученных по углю, органической добавке (трава) в керамическом тесте и нагару на керамике, бóльший хронологический интервал дают калиброванные даты по нагару [Деревянко А.П., Деревянко Е.И., Нестеров и др., 2017, с. 12]. Однако в случае с радиоуглеродным возрастом образца угля с Ново-петровки III (8 040 ± 90 л.н., MTC-05943), несмотря на его близость к определению по нагару (8 085 ± ± 35 л.н., ТКА-19752), калиброванная дата последнего имеет меньший временнóй диапазон за счет разницы в величине стандартного отклонения.

Если исходить из имеющихся к 2020 г. десяти калиброванных радиоуглеродных дат по нагару на керамике и одной по углю с памятника Новопетровка III, то на данном этапе исследования его можно датировать в пределах 9,5–9,0 тыс. л.н. Несмотря на наличие двух хронологических отрезков в рамках 500-летнего периода, когда в слое происходило накопление артефактов, в археологическом материале, представленном пластинчатой индустрией, шлифованными изделиями и керамикой, изменений не отмечено. Пока сложно сказать, связаны ли эти отложения только с жителями «заимки» или с другими обитателями, пришедшими сюда через 170 лет, чьи жилые конструкции не сохранились или еще не обнаружены. Наконец, нельзя не учитывать возможности радиоуглеродного метода в определении возраста.

Согласно установленному хронологическому диапазону, Новопетровка III моложе Новопетровки II и старше Новопетровки IV (кал. ±2σ 8 980–8 590 л.н.) (см. табл. 1). При этом каменные пластинчатые изделия со всех трех археологических объектов схожи. Однако среди керамической посуды наблюдается некоторое различие из-за присутствия на поселении Новопетров-ка II единичных сосудов с толченой раковиной и с органической добавкой (травой) в тесте. Три калиброванные (±2σ) даты для керамики с этого памятника расположены на хронологической шкале в интервале от 12,6 до 10,8 тыс. л.н. (см. табл. 1). Проблема присутствия в одном жилище поселения Новопетровка II одновременно керамики и с органической добавкой, и с примесью песка пока ожидает своего изучения, как, впрочем, и само гончарство новопетровской культуры. Однако на данном этапе исследования репрезентатив- ность материала и результаты радиоуглеродного датирования этой керамики позволяют относить памятник к числу комплексов с ранней керамикой в Западном (громатухинская культура) и Восточном (осиповская культура) Приамурье и на территориях зарубежного Дальнего Востока.

Что касается памятника Новопетровка III, то, согласно полученным радиоуглеродным определениям по нагару на керамике, он относительно более поздний по сравнению с поселением Новопетровка II, несмотря на типологическое сходство в материалах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00179 (Алтайский государственный университет, Барнаул).

Список литературы Ранненеолитическое поселение Новопетровка III в Западном Приамурье и его хронология

- Волков П.В., Гиря Е.Ю. Опыт исследования техники скола // Проблемы технологии древних производств. – Новосибирск: Полиграф, 1990. – С. 38–56.

- Гиря Е.Ю., Нехорошев П.Е. Некоторые технологические критерии археологической периодизации каменных орудий // РА. – 1993. – № 4. – С. 5–24.

- Гладышев С.А., Табарев А.В. Раннеголоценовые микропластинчатые индустрии Центральной Азии (по материалам китайско-шведской экспедиции С. Хедина, Музей восточных древностей, Стокгольм, Швеция) // Вестн. НГУ. Сер.: История, философия. – 2012. – Т. 11. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 222–232.

- Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – 228 с.

- Деревянко А.П. Новопетровская культура Среднего Амура. – Новосибирск: Наука, 1970. – 204 с.

- Деревянко А.П., Деревянко Е.И., Нестеров С.П., Табарев А.В., Кадзунори Учида, Даи Куникита, Кацуки Морисаки, Хироюки Мацудзаки. Новые радиоуглеродные даты громатухинской культуры начального этапа неолита в Западном Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 3–12.

- Деревянко А.П., Нестеров С.П., Алкин С.В., Петров В.Г., Волков П.В., Канг Чан Хва, Ли Хон Джон, Ким Кэн Чжу, О Ён Сук, Ли Вон Чжун, Ян На Ре, Ли Хе Ён. Об археологических раскопках памятника Новопетровка III в Амурской области в 2003 г. (Материалы археологического изучения памятника Новопетровка III на Амуре в 2003 году). – Новосибирск; Чечжу: Изд-во Фонда культуры и искусства Чечжудо, 2004. – 116 с.

- Кузьмин Я.В., Нестеров С.П. Хронология неолитических культур Западного Приамурья // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. – Вып. 6. – С. 103–110.

- Нестеров С.П., Болотин Д.П. Памятник Новопетровка III (перспективы исследования) // Археология и социокультурная антропология Дальнего Востока и сопредельных территорий. – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2003. – С. 71–77.

- Нестеров С.П., Наумченко Б.В., Кузьмин Я.В., Канг Чан Хва, О Ён Сук, Минео Имамура, Минору Сакамото. Новопетровка IV – новый памятник новопетровской культуры на Амуре // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. – Вып. 5. – С. 54–61.

- Никольская В.В. Палеогеографические материалы из Новопокровской стоянки на Амуре // Изв. АН СССР. Серия географическая. – 1954. – № 5. – С. 73–77.

- Семёнов С.А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы).– М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 238 с. – (МИА; № 54).

- Barnes A.S. The Production of Long Blades in Neolithic Times // Am. Anthropol. – 1947. – Vol. 49. – P. 625–630.

- Borrell F., Khalaily H. Reconstructing the last stages of bidirectional blade technology in the Levant: North and South (dis)connections // Paléorient. – 2016. – Vol. 42, iss. 2. – P. 73–95.

- Chabot J. Industrie néolithique de longues lames en obsidienne, l’exemple d’Aknashen-Khatunarkh (Arménie, début du VIe millénaire): sur la piste des premiers débitages par pression // J. of Lithic Studies. – 2017. – Vol. 4, iss. 2. – P. 1–16.

- Crabtree D.E. Mesoamerican Polyhedral Cores and Prismatic Blades // Am. Antiquity. – 1968. – Vol. 33. – P. 446–478.

- David É., Sorensen M. First insights into the identifi cation of bone and antler tools used in the indirect percussion and pressure techniques during the early postglacial // Quatern. Int. – 2016. – Vol. 423. – P. 123–142.

- Derevianko A.P., Kuzmin Y.V., Burr G.S., Jull A.J.T., Kim J.C. AMS 14C age of the earliest pottery from the Russian Far East: 1996–2002 results // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2004. – Vols. 223/224. – P. 735–739.

- Inizan M.-L., Roche H., Tixier J. Technology of Knapped Stone. – Meudon: Centre national de la recherche scientifi que, 1992. – 127 p. – (Prehistoire de la Pierre Taillee; t. 3).

- Kuzmin Y.V. Palaeoenvironment and chronology // Archaeology of the Russian Far East: Essays in Stone Age Prehistory. – Oxford: Archaeopress, 2006. – P. 13–40. – (BAR Intern. Ser.; N 1540).

- Pelegrin J. La production des grandes lames de silex du Grand-Pressigny // Matériaux, production et circulation du Néolithique à l’Âge du bronze / ed. J. Guilane. – P.: Édition Errance, 2002. – P. 131–148.

- Quintero L., Wilke P.J. Evolution and Economic Signifi cance of Naviform Core–and–Blade Technology in the Southern Levant. – Paléorient. – 1995. – Vol. 21. – P. 17–33.

- Sheets P.D., Muto G. Pressure Blades and Total Cutting Edge: An Experiment in Lithic Technology // Science. – 1972. – N 175. – P. 632–634.

- Sollberger J.B., Patterson L.W. Prismatic Blade Replication // Am. Antiquity. – 1976. – Vol. 41. – P. 517–531.

- Stuiver M., Reimer P.J. Extended 14C Data Base and Revised CALIB 3.0 14C Age Calibration Program // Radiocarbon. – 1993. – Vol. 35, N 1. – P. 215–230.

- The Emergence of Pressure Blade Making / ed. P.M. Desrosiers. – N. Y.: Springer, 2012. – 534 p.